Capítulo II.- Partidos Políticos

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Descarregar (PDF)

BEN panormica coberta tr 17/6/10 10:41 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K Composicin Barcelona, maig 2010 Biblioteca de Catalunya. Dades CIP Izquierdo Ballester, Santiago Panoràmica de l’esquerra nacional, 1868-2006. – 2a ed.. – (Biblioteca de l’Esquerra Nacional) Bibliografia. Índexs ISBN 9788461389957 I. Fundació Josep Irla II. Títol III. Col·lecció: Biblioteca de l’Esquerra Nacional 1. Partits d’esquerra – Catalunya – Història 2. Partits polítics – Catalunya – Història 3. Catalunya – Política i govern 329.17(467.1)”1868/2006” Primera edició abril 2008 Segona edició (revisada i ampliada) maig 2010 Fotografia de coberta: Esparreguera, 6 de desembre de 1931. Visita de Francesc Macià. Josep Maria sagarra / arxiu Històric de la ciutat de Barcelona Dipòsit legal: B-23.320-2010 ISBN: 978-84-613-8995-7 PANORÀMICA DE L’esquerra Nacional 1868-2006 SANTIAGO IZQUIERDO SuMARI Una consideració prèvia ...........................................................................................9 Introducció: la tradició de l’esquerra a Catalunya .............................11 Els precedents ..............................................................................................................25 El Sexenni Revolucionari (1868-1874) ......................................................31 El fracàs de la Primera República ................................................................35 El «catalanisme progressiu» de Josep-Narcís Roca i Ferreras ....................................................39 El liberalisme de Valentí Almirall i els orígens del -

Actividad Politica De La Izquierda Libertaria En La Comarca Del Vallès

1 TESIS DOCTORAL AACCTTIIVVIIDDAADD PPOOLLIITTIICCAA DDEE LLAA IIZZQQUUIIEERRDDAA LLIIBBEERRTTAARRIIAA EENN LLAA CCOOMMAARRCCAA DDEELL VVAALLLLÈÈSS OOCCCCIIDDEENNTTAALL DDUURRAANNTTEE LLAA GGUUEERRRRAA CCIIVVIILL MMAATTIIAASS VVAARRGGAASS PPUUGGAA LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA ============================================================================== DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO DDEE HHIISSTTOORRIIAA CCOONNTTEEMMPPOORRAANNEEAA FFAACCUULLTTAADD DDEE GGEEOOGGRRAAFFIIAA EE HHIISSTTOORRIIAA DDEE LLAA UUNNEEDD AAÑÑOO 22000011 2 DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO DDEE HHIISSTTOORRIIAA CCOONNTTEEMMPPOORRAANNEEAA FFAACCUULLTTAADD DDEE GGEEOOGGRRAAFFIIAA EE HHIISSTTOORRIIAA DDEE LLAA UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD NNAACCIIOONNAALL DDEE EEDDUUCCAACCIIOONN AA DDIISSTTAANNCCIIAA ACTIVIDAD POLITICA DE LA IZQUIERDA LIBERTARIA EN LA COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL DURANTE LA GUERRA CIVIL MATIAS VARGAS PUGA LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA DIRECTORA: ANGELES EGIDO LEON 3 AGRADECIMIENTOS En primer lugar, a Angeles Egido León, por sus orientaciones, apoyo y confianza, elementos fundamentales para que aquello que un ya lejano día no fue más que una ilusión, haya llegado a ser, finalmente, una realidad. En cuanto a la colaboración concreta que, en mayor o menor medida, he tenido para poder consultar las fuentes primarias documentales utilizadas, quiero resaltar especialmente la de las siguientes personas, entre las que figuran Alcaldes y Secretarios de los Ayuntamientos de los municipios que se citan, sin cuya buena predisposición -

Class, Culture and Conflict in Barcelona 1898–1937

Class, Culture and Conflict in Barcelona 1898–1937 This is a study of social protest and repression in one of the twentieth century’s most important revolutionary hotspots. It explains why Barcelona became the undisputed capital of the European anarchist movement and explores the sources of anarchist power in the city. It also places Barcelona at the centre of Spain’s economic, social, cultural and political life between 1898 and 1937. During this period, a range of social groups, movements and institutions competed with one another to impose their own political and urban projects on the city: the central authorities struggled to retain control of Spain’s most unruly city; nationalist groups hoped to create the capital of Catalonia; local industrialists attempted to erect a modern industrial city; the urban middle classes planned to democratise the city; and meanwhile, the anarchists sought to liberate the city’s workers from oppression and exploitation. This resulted in a myriad of frequently violent conflicts for control of the city, both before and during the civil war. This is a work of great importance in the field of contemporary Spanish history and fills a significant gap in the current literature. Chris Ealham is Senior Lecturer in the Department of History, Lancaster University. He is co-editor of The Splintering of Spain: Historical Perspectives on the Spanish Civil War. His work focuses on labour and social protest in Spain, and he is currently working on a history of urban conflict in 1930s Spain. Routledge/Cañada Blanch Studies -

L'església 1 La Guerra Civil (1936-1939) Bibliografia Recent (1975- 1985)

RCatT XI/1 (1986) 119-252. Facultat de Teologia de Catalunya. L'ESGLÉSIA 1 LA GUERRA CIVIL (1936-1939) BIBLIOGRAFIA RECENT (1975- 1985) per Hilari RAGUER A la memoria de Mossen Joan Vilar i Costa, Pvre., que va escriure, encara en ple conflicte, la primercr bibliogrcrfirr seriosa de la guerra civil. La bibliografia sobre la guerra civil espanyola dels mil dies (1936-1939) ja ben copiosa des del comenc, ha experimentat a partir de 1975 un increment notable no sols per la quantitat sinó també per la seriositat. La mort del general Franco, el 20 de novembre d'aquell any, significa la fi d'un regim que, per no haver tingut en les seves successives metamorfosis cap deno- minador comú fora de la persona del dictador, no pot tenir cap més nom que el de franquisme 1 un dels aspectes en els quals es va notar el canvi de regim va ser el de la historiografia de la guerra civil, afavorida per les majors facilitats d'accés a les fonts documentals i per la. fi de la censura. Val a dir que, en el camp historiografic, el canvi va ser encara més lent que en el polític. Des de feia uns quinze anys l'entrada, venda i difusió, cada vegada més descarades, d'obres editades a l'estranger desmuntava la versió oficial incessantment repetida de la tragedia hispana. Especial in- fluencia havia tingut l'establiment a París, el 1961, de 1'editor:al Ruedo Ibérico, amb la revista Cuadernos de Ruedo Ibérico iniciada el 1965, tot obra d'un intel4ectual anarquitzant, José Martínez Guerncabeitia, mort a Madrid justament el 12 de marc d'aquest any 1986. -

Ref: CP «SESSIO»

Ref.: CP 3/19 V.: 15/02/2019 En la Sala del Plenario Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el día VEINTICINCO de ENERO de DOS MIL DIECINUEVE, se reúne el Plenario del Consejo Municipal, en sesión ordinaria, bajo la presidencia de la Excma. Sra. alcaldesa Ada Colau Ballano. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. tenientes de alcaldía, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà y Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sres. concejales y las Iltres. Sras. concejalas, Agustí Colom Cabau, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Jaume Ciurana i Llevadot, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, María Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas i Martorell, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Gemma Sendra i Planas, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Xavier Mulleras Vinzia, Alberto Villagrasa Gil, Sra. Maria Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura, Pere Casas Zarzuela y los Sres. Gerard Ardanuy i Mata y Juan José Puigcorbé i Benaiges, asistidos por el secretario general, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. Está presente el interventor municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos. -

La Constitución De 1931 Y La Organización Territorial Del Estado

LA CONSTITUCIÓN DE 1931 Y LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 1931ko Konstituzioa eta Estatuaren lurralde-antolamendua The Constitution of 1931 and the Territorial Organization of the State Joaquín VARELA SUANZES-CARPEGNA Universidad de Oviedo Fecha de recepción / Jasotze-data: 06-12-2012 Fecha de aceptación / Onartze-data: 03-09-2013 Iura Vasconiae, 10/2013, 323-354 323 JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA Desde los antecedentes de la Segunda República en el llamado «Pacto de San Sebastián» y desde el primer día de su proclamación, el 14 de abril de 1931, la «cuestión catalana» hizo acto de presencia. Y esta cuestión se coló de rondón durante el corto, pero muy intenso, proceso constituyente, cuando el debate de la nueva Ley Fundamental por unas Cortes políticamente muy atomizadas (en la que los partidos nacionalistas de Cataluña, sobre todo, pero también del País Vasco e incluso de Galicia elevaron su voz en defensa de sus respectivos autogo- biernos) se mezcló con el del proyecto de Estatuto de autonomía catalán. La na- turaleza federal o unitaria de la República fue, junto al problema religioso, el que suscitó más largos y enconados debates en el seno de las Cortes Constituyentes. Al final salió victoriosa una fórmula híbrida y radicalmente novedosa en nuestra historia, el llamado «Estado integral». A tenor de él se articuló la autonomía en Cataluña, aunque a trancas y barrancas, y también, ya en vísperas de la Guerra Civil, en el País Vasco, mientras quedó abortada en Galicia. Pero las voces que clamaron contra las autonomías regionales y contra el «Estado integral» que las había permitido, no dejaron de oírse desde la entrada en vigor de la Constitución republicana, exigiendo el restablecimiento de un Estado uniforme, (sostén de una España exclusivamente castellana) incluso por la fuerza de las armas. -

Letras Republicanas

TEMA DE PORTADA DEL SUPLEMENTO “LLIBRES” DE EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 13 de abril de 2006 LETRAS REPUBLICANAS ANDREU MAYAYO I ARTAL El 75° aniversario, mañana, de la proclamación de la Segunda República española ha pasado casi desapercibido entre los editores: las novedades son escasas y marcadas, en su contenido, por el inicio de la guerra civil, del que se cumplirán el próximo julio 70 años. El conflicto bélico no era inevitable, pero es un hecho que lo condensa y lo resume todo, y que mediatiza el análisis del periodo republicano. Así, para la mayoría de la historiografía, española y extranjera, el análisis de la Segunda República, sin identidad propia, es el pórtico explicativo de la guerra civil. Sin embargo, pueden encontrarse, rastreando, estudios sobre los años previos a la guerra y, de manera especial, de aquella primavera de 1931, en la que todo lo sólido se desvanecía en el aire y los sueños se hacían realidad, como el de la coeducación en las aulas escolares y el de compartir, hombres y mujeres, el espacio público en las fábricas y las playas. LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA. La dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1929) tan sólo consiguió aplazar el agotamiento del sistema liberal-oligárquico de la Restauración, herido de muerte tras la profunda crisis abierta por el trienio bolchevique (1917- 1920). A la postre, arrastró también en su descalabro a la Corona. El general Dámaso Berenguer explicó su fracaso de fortalecer moral y constitucionalmente la monarquía en su libro: De la dictadura a la República (Ed. Giner, 1975). -

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MILITAR EN LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA (14 De Abril De 1931/18 De Julio De 1936)

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MILITAR EN LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA (14 de abril de 1931/18 de julio de 1936) Justo Alberto Huerta Barajas Derecho Histórico Boletín Oficial del Estado GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MILITAR EN LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA (14 de abril de 1931/18 de julio de 1936) Gobierno y Administración Militar en la II República española (14 de abril de 1931/18 de julio de 1936) PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE DEFENSA DE 2011 JUSTO ALBERTO HUERTA BARAJAS BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MADRID, 2016 Primera edición: mayo de 2016 © Justo Alberto Huerta Barajas © Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático. http://publicacionesoficiales.boe.es NIPO: 007-16-083-0 ISBN: 978-84-340-2303-1 Depósito Legal: M-13741-2016 Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Avda. de Manoteras, 54. 28050 MADRID A mi hijo Carlos SUMARIO Págs. Presentación, de Juan Velarde Fuertes ................................................ 27 Abreviaturas y siglas .............................................................................. 29 Relación de ilustraciones y gráficos .................................................... 31 Introducción ............................................................................................ 35 Capítulo 1. COMPETENCIAS -

La Guerra Civil Española

BIOGRAFÍAS DEL BANDO REPUBLICANO DIEGO ABAD DE SANTILLÁN (1897-1983) Dirigente anarcosindicalista nacido en León. En 1931 tomó parte en el congreso extraordinario de la CNT que se celebró en Madrid. Tres años más tarde se desplazó a Barcelona donde trabajó como redactor del diario "Solidaridad Obrera" , dirigió el semanario "Tierra y Libertad" y fundó la revista "Tiempos nuevos". Trabó amistad con líderes del anarquismo como Durruti, F. Ascaso y J. G. Oliver. En la noche del 18 al 19 de julio de 1936 se hallaba en Barcelona y se presentó con otros dirigentes a Lluís Companys demandando la inmediata entrega de armas para los anarquistas. En representación de la FAI formó parte del Consejo de Milicias Antifascistas de Cataluña, verdadero y único gobierno de Barcelona durante los primeros días de la guerra civil. Designado consejero de Economía de la Generalitat, durante los sucesos de mayo de 1937 volcó todo su prestigio en el restablecimiento de la normalidad, lo cual le obligó a renunciar a algunos de sus ideales políticos. Al finalizar la campaña de Cataluña (enero de 1939) se exilió a Francia y después a Argentina. Regresó a España en 1976. JOSÉ ANTONIO AGUIRRE LECUBE (1904-1960) Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. En las elecciones de abril de 1931 fue elegido alcalde de Guetxo. Tras la caída de la monarquía, Aguirre se mostró partidario de una república vasca dentro de una federación de repúblicas españolas. Fue uno de los promotores de la asamblea de Estella (14 de junio de 1931), en la que se aprobó un proyecto de estatuto vasco. -

Hambre Y Retaguardia. Protesta Social En El Madrid De La Guerra Civil*

HAMBRE Y RETAGUARDIA. PROTESTA SOCIAL EN EL MADRID DE LA GUERRA CIVIL* Hunger and rearguard. Social protest in Madrid during the Spanish Civil War Milagrosa Romero Samper** RESUMEN: ABSTRACT: El estudio que se presenta a continuación The study presented below realizes da cuenta de las formas de administración forms of confl ict management, in this de un confl icto, en este caso de la Guerra case the Spanish Civil War and shows a Civil española, y muestra una metodología methodology study case.The Komintern de estudio de caso. La investigación tiene Archives offer the only reference to a como punto de partida unos hechos cuya fact unknown until now: the women’s única referencia debemos a los informes demonstrations asking for bread and conservados en el Archivo del Komintern: peace in several streets of Madrid, on las manifestaciones de mujeres pidiendo December 25th. 1938. The fi les reveal pan y paz en diversos puntos de Madrid el also the Komintern views on the food día 25 de diciembre de 1938. A esta fuente, shortage, while the Historical Memory que ofrece además la visión del Komintern Documental Centre in the Historical sobre el problema del abastecimiento, National Archive in Madrid offers the hay que sumar la documentación proofs that the Spanish Republican recogida en el Centro Documental de la Government used large amounts of time Memoria Histórica del Archivo Histórico and energy prosecuting discontented Nacional de Madrid, que demuestra que and punishing dissent. While creating las autoridades republicanas emplearon the myth of a Numantine resistance, the ingentes cantidades de tiempo y Komintern and the Communist Party were energías en perseguir a los descontentos in fact punishing the people of Madrid, * Recibido: septiembre de 2013; aceptado: diciembre de 2013 Esta publicación se inserta dentro del proyecto ENOBREP (El Encuadramiento Obrero en la España de posguerra), VI Plan Nacional de Investigación Científi ca, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008- 2011, Subprograma Historia, Ministerio de Ciencia e Innovación, HRA2010- 17955. -

Historia Y Memoria Un Recorrido Por La Barcelona De Las Barracas

Historia y memoria Un recorrido por la Barcelona de las barracas Trabajo de Final de Grado Víctor López Mirabet NIA: 152210 Dirigido por Ana Delgado Hervás Año académico: 2015-2016 Facultad de Humanidades 2 Índice 1. Introducción .............................................................................................................. 5 1.1. Historia, memoria y memoria histórica ............................................................... 5 2. Primera Parte: Breve historia del barraquismo en Barcelona .................................... 11 2.1. Las primeras barracas ....................................................................................... 12 2.2. Las dos ciudades ............................................................................................... 14 2.2.1. Barcelona: la ciudad racional ...................................................................... 14 2.2.2. Barcelona: la ciudad irracional ................................................................... 16 2.3. El barraquismo: de fenómeno marginal a problema estructural ......................... 18 2.3.1. Las barracas en los años 20 ........................................................................ 18 2.3.2. La Exposición Universal de 1929 ............................................................... 20 2.3.3. Las barracas durante la Segunda República ................................................ 20 2.4. Del inicio de la postguerra al Congreso Eucarístico ........................................... 22 2.4.1. El nuevo barraquismo ................................................................................ -

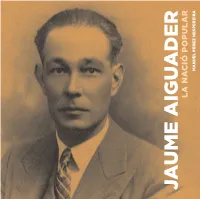

Jaume Aiguader

Jaume Aiguader i Miró (Reus, 1882 - Ciutat de Mèxic, 1943) manifestà des de ben jove un gran compromís social que el portà a participar en multitud d’iniciatives cíviques i culturals. Llicenciat en Medicina i conscient dels problemes de salut de la classe treballadora fou un capdavanter de l’higienisme a casa nostra, maldant per millorar les condicions laborals i sanitàries del món obrer. Sota la Dictadura de Primo de Rivera intensificà el seu compromís polític esdevenint un ferm opositor militant alhora a Estat Català i la Unió Socialista de Catalunya i prenent part al Pacte de Sant Sebastià. El 1931 participà en la fundació d’Esquerra Republicana, fou elegit el primer alcalde republicà de Barcelona i diputat a les Corts Constituients. MANUEL PÉREZ NESPEREIRA Ministre de la República durant la Guerra Civil, a la seva fi s’exilià primer a França i més tard a Mèxic on morí poc temps després sense haver abandonat mai un intens compromís polític. LA NACIÓ POPULAR LA NACIÓ LA NACIÓ POPULAR LA NACIÓ Manuel Pérez Nespereira (Barcelona, 1961) Doctor en Història Contemporània de Catalunya, especialista en la figura d’Enric Prat de la Riba, el primer terç del segle XX a Catalunya i el catalanisme d’aquest període. Autor de més de mitja dotzena d’obres, entre les quals Prat de la Riba nacionalisme i formació d’un estat català, La secessió catalana o La Ciutadella. La darrera publicació ha estat Martí Barrera, sindicalista, impressor, polític. Ha publicat en revistes especialitzades i genèriques, JAUME AIGUADER JAUME i al costat de l’obra individual ha col·laborat en un bon nombre d’obres col·lectives.