Schéma De Massif - Juin 2006 Sommaire

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

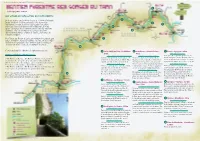

Sentier Des Gorges Du Tarn

Office de tourisme des Gorges du Tarn et des Causses - 48 210 Sainte-Énimie - www.gorgesdutarn.net (2)2 balisage jaune et vert LES GORGES DU TARN À PIED, EN TOUTE LIBERTÉ. 5 Si de sa source sur le Mont Lozère à 1 600 m d’altitude (5) jusqu’à Florac le Tarn prend des airs de torrent (3)3 impétueux, lorsqu’il arrive à Ispagnac il se glisse (1)1 entre les causses de Sauveterre et Méjean. Il nous (6)6 laisse l’héritage de ce canyon creusé sur des millions d’années. Sur 53 kilomètres les gorges du Tarn (4)4 déroulent méandres, cirques et chaos…parsemés de villages typiques. De Florac au Rozier il existe un sentier rive gauche qui 7 longe la rivière. A pied le rythme est lent, on a le temps d’observer le paysage, de s’arrêter dans les villages, de rêver au fil de l’eau, de se tremper les pieds … (8)8 Cette randonnée s’effectue de différentes façons. 7 Saint-Chély du Tarn – La Malène : 5 Castelbouc – Sainte-Énimie : 1 Florac – Ispagnac : 9 km Deux possibilités s’offrent à vous : 9 km. 7 km >Au départ de Florac : >Au départ de Saint-Chély du Tarn : >Au départ de Sainte-Enimie : De la place de l’esplanade prendre la rue Prendre la rue qui monte vers le causse. Un Traverser le pont en prenant la route de du Thérond puis l’avenue du 8 mai 1945 en > De Florac au Rozier / Du Rozier à Florac, il est possible direction du hameau de Salièges. -

AVEYRON – GORGES DU TARN Campsite - Caravaning La Resclauze ***

AVEYRON – GORGES DU TARN Campsite - Caravaning La Resclauze *** CAMPING – CARAVANING MOSTUEJOULS ON : / / LA RESCLAUZE *** 12720 – MOSTUEJOULS - FRANCE Tel/Fax : +33 5 65 62 65 56 / OS : +33 5 65 62 67 57 To Mr and Mrs ____________________ Mob : +33 6 75 17 93 54 SIRET : 409 603 099 000 14 - APE : 5530 Z N°DE TVA : FR 0T 409 603 099 DEAR SIR, MADAM, Following your request, please find here information on the campsite « LA RESCLAUZE ». The site is located near the Departmental Road 907, route des GORGES DU TARN, close to the village of LE ROZIER. One can access it via the chapel « Notre Dame des Champs » (classified site) on the right bank of the Tarn river. It is a shaded site with a beach (for canoeing, fishing, etc…) thus its exceptional peace and quiet. YOU WILL FIND ON THE CAMPSITE : • Sanitary facilities with HOT WATER free everywhere, with individual cubicles • Washing machine – Fridge rental (on pitch) • A service of drinks, ice for cool box, bread, grocer’s shop, take aways (chips, roast chickens) • Free WIFI all over the campsite • A heated swimming-pool with paddling pool and jacuzzi. SWIMMING TRUNKS COMPULSORY, NO BOXER SHORTS • Half-shade, half-sun delimited pitches, with electricity. • A play ground : table tennis, swings, balance beam, toboggan, 2 place seesaw. • Paying games : pinball machine, video Canoes are made available on the beach for use around the campsite __________________________________________________________________________________________ TARIFS CAMPSITE 2020 WITH SWIMMING-POOL AND JACUZZI __________________________________________________________________________________________ DAILY PACKAGE DEAL 1 (1 OR 2 PEOPLE, PITCH + CARAVAN OR TENT + 1 VEHICULE) 24,20€ DAILY PACKAGE DEAL 2 (1 OU 2 PEOPLE, PITCH + CARAVAN OR TENT + 1 VEHIC. -

The Reintroduction of Eurasian Griffon Monachus Vultures to France

Chancellor, R. D. & B.-U. Meyburg eds. 2004 Raptors Worldwide WWGBP/MME A Success Story: The Reintroduction of Eurasian Griffon Gyps fulvus and Black Aegypius monachus Vultures to France Michel Terrasse, François Sarrazin, Jean-Pierre Choisy, Céline Clémente, Sylvain Henriquet, Philippe Lécuyer, Jean Louis Pinna, and Christian Tessier ABSTRACT By the end of the 1960s, the future of vultures in France appeared bleak. Apart from the western half of the Pyrenees, with residual populations of Eurasian Griffon Gyps fulvus and Bearded Vultures Gypaetus barbatus, and Corsica with a few Bearded Vultures, most of France had lost its large vultures including the Black Vulture Aegypius monachus. Within the scope of a national conservation campaign, a process to restore raptor communities began. Concerning vultures, this was completed through reintroduction programmes. After the success of the Griffon Vulture reintroduction, started in 1968 in the Grands Causses of the Massif Central, other programmes followed in the 90s: Black Vultures in the Massif Central and then Griffon Vultures in the Southern Alps. In 2003 a viable population of Griffon Vultures in the Massif Central contained around 110 pairs. The same situation occurred in the Alps with about 50 breeding pairs of Griffon Vultures. Ten years after the beginning of the Black Vulture releases, the free ranging population included 11 breeding pairs. Accurate monitoring during the reintroduction period allowed us to estimate demographic parameters such as survival and breeding rates, evolution of breeding and foraging territories, main threats, movements between reintroduced populations and those from neighbouring countries, acceptance by people and the beneficial part played by vultures in what is called sustainable development. -

Direction Départementale Des Territoires

Direction départementale des territoires ARRÊTÉ PRÉFECTORAL NODDT-BIEF-2021-078-0002 DU 19 MARS 2021 MODIFIANT L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL NODDT-BIEF-2019-094-0001 DU 4 AVRIL 2019 PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU TARN-AMONT La préfète de la Lozère, chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du Mérite, Vu la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.210-1, L.212-1, L.212-3 à L.212-11 et R.212-26 à R.212-48 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret du président de la République en Conseil des ministres du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Valérie HATSCH, en qualité de préfète de la Lozère ; Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 1er décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Adour-Garonne ; Vu l’arrêté interpréfectoral noDDT-BIEF-2020-154-0001 du 2 juin 2020 fixant le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Tarn-amont et abrogeant l’arrêté interpréfectoral no00- 0075 du 6 janvier 2000, par lequel le préfet de la Lozère est chargé de suivre pour le compte de l’État la procédure d’élaboration ou de révision du SAGE Tarn-amont ; Vu l’arrêté préfectoral interdépartemental no2015-349-001 du 15 décembre 2015 portant approbation du SAGE Tarn-amont ; Vu l'arrêté du premier ministre en date du 23 août 2017 portant désignation de M. -

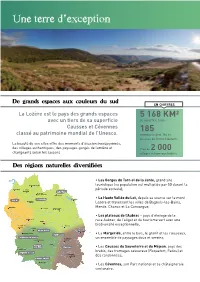

Une Terre D'exception

Une terre d’exception De grands espaces aux couleurs du sud EN CHIFFRES La Lozère est le pays des grands espaces 5 168 KM² avec un tiers de sa superficie de superficie totale Causses et Cévennes 185 classé au patrimoine mondial de l’Unesco. communes dont 184 en dessous de 10 000 habitants La beauté de ses sites offre des moments d’évasion insoupçonnés, des villages authentiques, des paysages gorgés de lumière et Plus de 2 000 changeants selon les saisons. villages et hameaux habités Des régions naturelles diversifiées • Les Gorges du Tarn et de la Jonte, grand site touristique (sa population est multipliée par 50 durant la période estivale), • La Haute Vallée du Lot, depuis sa source sur le mont Lozère et traversant les villes de Bagnols-les-Bains, Mende, Chanac et La Canourgue, • Les plateaux de l’Aubrac – pays d’élevage de la race Aubrac, de l’aligot et du tourisme vert avec une biodiversité exceptionnelle, • La Margeride, entre le bois, le granit et les ruisseaux, un ensemble de paysages doux et sereins, • Les Causses du Sauveterre et du Méjean, pays des brebis, des fromages savoureux (Roquefort, Fedou) et des randonnées, • Les Cévennes, son Parc national et sa châtaigneraie centenaire. Les voies de communication Entre Massif Central et Méditerranée, la Lozère se situe au carrefour des régions Auvergne, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes et Languedoc-Roussillon dont elle fait partie. Aujourd’hui ouverte et proche de toutes les grandes capitales régionales que sont Montpellier, Toulouse, Lyon et Clermont- Mende Ferrand, la Lozère connait un regain d'attractivité. La Lozère est accessible quelque soit votre moyen de locomotion : Informations mises à jour 7j/7 à 7h, actualisation en journée en fonction de l’évolution des conditions météo En voiture La voiture reste le moyen le plus pratique pour se pendant la période de viabilité déplacer en Lozère. -

World Geomorphological Landscapes

World Geomorphological Landscapes Series Editor: Piotr Migoń For further volumes: http://www.springer.com/series/10852 Monique Fort • Marie-Françoise André Editors Landscapes and Landforms o f F r a n c e Editors Monique Fort Marie-Françoise André Geography Department, UFR GHSS Laboratory of Physical CNRS UMR 8586 PRODIG and Environmental Geography (GEOLAB) University Paris Diderot-Sorbonne-Paris-Cité CNRS – Blaise Pascal University Paris , France Clermont-Ferrand , France Every effort has been made to contact the copyright holders of the fi gures and tables which have been reproduced from other sources. Anyone who has not been properly credited is requested to contact the publishers, so that due acknowledgment may be made in subsequent editions. ISSN 2213-2090 ISSN 2213-2104 (electronic) ISBN 978-94-007-7021-8 ISBN 978-94-007-7022-5 (eBook) DOI 10.1007/978-94-007-7022-5 Springer Dordrecht Heidelberg New York London Library of Congress Control Number: 2013944814 © Springer Science+Business Media Dordrecht 2014 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifi cally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfi lms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. Exempted from this legal reservation are brief excerpts in connection with reviews or scholarly analysis or material supplied specifi cally for the purpose of being entered and executed on a computer system, for exclusive use by the purchaser of the work. -

Les Gorges Du Tarn Et De La Jonte

D iD r e c t i n o R é i g o n a e l d e A f f s a i r e C u s t l e u O l c r s c e t i l a n i e D iD r e c t i n o R é i g o n a e l d e A f s a f r i e C u s t l e u O l c r s c e i t l a n i e UNITE DEPARTEMENTALE DE L'ARCHITECTURE ETDU PATRIMOINELA DE LOZERE C A H I E R S D U P A T R I M O I N E L O Z E R I E N N° 12 – JUIN 2017 L E S G O R G E S D U T A R N E T D E L A J O N T E 15 ans de protection et de mise en valeur EDITORIAL Les gorges du Tarn et de la Jonte : quinze années au Le bilan des quinze années de classement reflète la prise de service d'une politique partenariale de valorisation conscience des richesses naturelles et patrimoniales d'un site dont la valeur universelle nous engage. L' Etat y contribue en Le Tarn a creusé ses gorges en canyon sur 53 kilomètres entre partenariat avec les collectivités, mais aussi en concertation les causses Méjean et de Sauveterre, d'Ispagnac au Rozier. Les avec les habitants qui y vivent et qui l'entretiennent, gorges de la Jonte, l'affluent du Tarn provenant du Mont- notamment par la mise en place d'une Opération Grand Site Aigoual, du Rozier à Meyrueis, offrent 20 kilomètres de (OGS) dont l'objectif est de concilier valoralisation et paysages tout aussi exceptionnels. -

Underground Dinosaur Tracksite Inside a Karst of Southern France: Early Jurassic Tridactyl Traces from the Dolomitic Formation O

International Journal of Speleology 47 (1) 29-42 Tampa, FL (USA) January 2018 Available online at scholarcommons.usf.edu/ijs International Journal of Speleology Off icial Journal of Union Internationale de Spéléologie Underground dinosaur tracksite inside a karst of southern France: Early Jurassic tridactyl traces from the Dolomitic Formation of the Malaval Cave (Lozère) Jean-David Moreau1,2*, Vincent Trincal3, Daniel André4, Louis Baret5, Alain Jacquet5, and Michel Wienin6 1CNRS UMR 6282 Biogéosciences, Université de Bourgogne Franche-Comté, 6, boulevard Gabriel, 21000 Dijon, France 2Centre d’étude et de conservation Jean Mazel-Musée du Gévaudan, allée Raymond Fages, 48000 Mende, France 3IMT Lille Douai, Université de Lille, Département GCE, Ecole des Mines, 764, boulevard Lahure, 59508 Douai, France 4Association Malaval, La Lèche, 48320 Ispagnac, France 5Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc, 14, chemin des Ecureuils, 48000 Mende, France 6Parc National des Cévennes, Place du Palais, 48400 Florac, France Abstract: Although underground dinosaur tracksites inside anthropic cavities such as mines or tunnels are well-known throughout the world, footprints inside natural karstic caves remain extremely rare. The Malaval Cave (Lozère, southern France) is well-known by speleologists for the abundance and the exceptional quality of acicular and helictite aragonite speleothems. Recent palaeontological prospecting inside this cave allowed the discovery of tridactyl dinosaur tracks. Here, a detailed study of theropod footprints was for the first time conducted inside a natural karstic cave, using photogrammetric imaging technique. Tracks from the Malaval Cave are located inside the “Super-Blanches” galleries. More than 26 footprints were identified. They are Hettangian in age (Lower Jurassic) and preserved as both in situ convex hyporeliefs and ex situ concave epireliefs. -

Les Grands Causses & Leurs Vallées

1 LES GORGES DU TARN ET LA TRAVERSÉE 2 LE CAUSSE NOIR 3 LES GORGES DE LA DOURBIE ET LA FOCUS DU CAUSSE MÉJEAN TRAVERSÉE DU CAUSSE DU LARZAC circuit Distance Environ 130km Durée 2h45 hors visite circuit Distance Environ 95km Durée 2h30 hors visite circuit Distance Environ 102km Durée 2h hors visite ENTITÉ CAUSSES & VALLÉES Aux portes des Gorges du Tarn, les villages d’Aguessac et Le long de cet itinéraire, de nombreuses constructions La Dourbie, et en particulier le secteur des gorges, bénéficie de Rivière-sur-Tarn se trouvent le long du Tarn, rivière qui traditionnelles dans le paysage : les jasses, ces bergeries qui se de nombreux classements que ce soit au titre des paysages Les Grands façonne cette vallée large et ouverte, cultivée de vergers et distinguent par de lourds toits de lauze, les lavognes, cuvettes ou des espèces qu’elle accueille. Véritable fracture entre de vignes. naturelles au sol argileux et leur pavage en pierre où les brebis le Causse du Larzac et le Causse Noir, les Gorges de la Causses & leurs venaient s’abreuver, les toits citernes, système astucieux de Dourbie offrent des paysages exceptionnels où l’homme a Date de naissance : récupération de l’eau, ressource si rare sur les causses. laissé les traces de ses activités passées. le 6 mai 1995 vallées Situation géographique : au sud du département de l’Aveyron, en région Occitanie Superficie : avec une surface de 327 070 hectares, le Parc des Grands Causses est le troisième plus grand Parc naturel régional de France À SAVOIR Nombre de communes : 93 Nombre d’habitants : 70 000 Aujourd’hui le vignoble des « Côtes de Millau » bénéficie Depuis Millau, ascension à la et ancienne ferme caussenarde. -

Cevennes, Ardèche & Auvergne (M-ID: 2490)

+49 (0)40 468 992 48 Mo-Fr. 10:00h to 19.00h France's Wild Middle: Cevennes, Ardèche & Auvergne (M-ID: 2490) https://www.motourismo.com/en/listings/2490-frances-wild-middle-cevennes-ardeche-and-auvergne from €1,474.00 Dates and duration (days) On request 12 days The "Massif Central", so named because of its central location in the middle of France, is the destination of this fascinating motorcycle tour. For lovers of breathtaking landscapes and for motorcyclists Vorey. For quite a while we accompany this river with its who love bends, this low mountain range is exactly the right fairytale castles and chateaux. In the pilgrimage town Le choice. The Ardèche and Auvergne, landscapes marked by Puy-en-Velay we reach our first base hotel in the late extinct volcanoes, reservoirs, wild rivers and untouched afternoon. Dinner and overnight in Le Puy-en-Velay. forests are the hosts of our trip. 3rd day: Round trip: Monts D'Ardèche Nature Park, Massif A completely different landscape can be seen at the du Mézenc (about 320km) southern end of the Massif Central. The Cévennes, with On our today's round trip through the northern Ardèche their deep gorges (Gorges) and rugged plateaus (Causses), (nature park of the Monts D'Ardèche) we will roam through offer the motorcyclist great riding pleasure. Well-known the Massif du Mézenc, one of the oldest mountains of the destinations in the National Park of the Cevennes, such as world (partly up to 1.700m high, Mont Mézenc 1.753m). the Gorges du Tarn, Mont Aigoual and the Cirque de Numerous passes such as the Col de la Clede (1,384m) or Navacelles are on our program. -

Des Vacances À L' État Pur !

Des vacances Gorges du Tarn à l’ état pur ! et de la Jonte Causses & Cévennes classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO CAMPINGS Réservez vos séjours : CARAVANING www.camping-gorgesdutarn.com 30 LOCATION www.camping-causses-cevennes.com 78499-Group-Campings-brochure 2019.indd 1 28/11/2018 16:29 30 campings-carvanings Des étoiles pour votre été ! Les campings des Gorges du Tarn Pages Pages Les Cerisiers 30 Pont du Tarn 7 La Belle Etoile 31 Les Cerisiers 8 Les Calquières 32 Du Pré Morjal 9 Les Osiers 10 Les campings des Gorges de la Jonte Le Site 11 Des Gorges du Tarn 13 La Molière 34 Couderc 14 La Cascade 36 Nature et Rivière 15 Le Pré de Charlet 38 Municipal Le Pradet 16 Le Jardin des Cévennes 39 La Blaquière 17 Le Capelan 40 Terrados 19 Municipal de Brouillet 41 De la Muse 20 Les Bords du Tarn 21 L’Aubigue 22 Les campings des Gorges de la Dourbie Les Prades 24 Saint-Lambert 42 Le Viaduc 25 Le Val de Cantobre 43 De Peyrelade 28 Les 2 Vallées 44 Canoë Gorges du Tarn 29 Tarif 2019 sous réserve de modification. Se renseigner au préalable. La numérotation en haut de chaque page de présentation de campings, correspond à la localisation sur la carte en fin de brochure 78499-Group-Campings-brochure 2019.indd 2 28/11/2018 16:29 Visitez aussi : Montpellier-le-Vieux p. 33 L’Aven-Armand p. 33 La Maison des vautours p. 35 Grotte de Dargilan p. 35 Abîme de Bramabiau p. 37 Des activités pour tous les goûts Des visites à prix réduis ! 78499-Group-Campings-brochure 2019.indd 3 28/11/2018 16:30 Un PUR PLAISIR au cœur de paysages naturels et préservés ! You will discover vil- Hier werden Sie Dörfer und ländliche Tra- U ontdekt hier authentieke lages and traditions, ditionen, Wochenmärkte und Rummel- dorpen en tradities, markten fairs and market in a region plätze in einer Region entdecken, die ganz und gar en dorpsfeesten, in een gebied dat haar which is still anchored in its histo- in ihrer Geschichte verwurzelt ist. -

Cyclomontagnarde Cévennes Et Gorges Du Tarn

DÉPART 4 AUTRES RENDEZ-VOUS FÉDÉRATION BULLETIN D’INSCRIPTION CYCLOMONTAGNARDE 27 JUIN FRANÇAISE DE CÉVENNES ET GORGES DU TARN 28 2020 Villefort (Lozère), village situé à 50 km POUR PRENDRE DE LA HAUTEUR ! CYCLOTOURISME au nord d’Alès et 90 km au sud du Puy. AFFILIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME Villefort est desservi par la SNCF au £ Je suis licencié(e) - N° de licence : . N° fédéral du club : . départ de Nîmes ou Clermont-Ferrand. Découvrez d’autres Cyclomontagnardes dans d’autres massifs. £ Je ne suis pas licencié(e) www.destination-montlozere.fr Plusieurs parcours annexes sont proposés sur toutes ces organisations. COORDONNÉES (écrivez LISIBLEMENT - Nom et Prénom en majuscules). CONTACT £ M . £ Mme Nom : . Prénom : . Uniquement par mail : TOUTES LES INFOS // WWW.FFVELO.FR Date de naissance : . / . / . (sous forme JJ/MM/AAAA) [email protected] Adresse - N° : . Rue : . Code postal : . Pays : . Ville : . HÉBERGEMENT Tél . fixe : . Tél . mobile : . CYCLOMONTAGNARDE E-mail (obligatoire) : . @ . • Villefort CYCLOMONTAGNARDE D’ANNECY Personne à prévenir en cas d’accident - Nom et prénom + téléphone : . - Office de tourisme Mont Lozère 13 & 14 juin 2020 - Annecy (74) 04 66 46 87 30 CÉVENNES [email protected] CHOIX DU PARCOURS £ J’utilise un vélo à assistance électrique (interdit dans la formule en 1 jour). 208 À 220 KM / 3 542 À 4 638 M £ Cévennes et Gorges du Tarn (1 jour £ Option 5 000 (1 jour) SAM. 27/06 £ Rando expérimenté DIM. 28/06 £ Le Chassezac ET GORGES DU TARN £ Cévennes et Gorges du Tarn (2 jours £ Option 5 000 (2 jours) SAM. 27/06 £ Rando initié DIM. 28/06 £ Source du Lot et du Tarn • Sainte-Enimie SAM.