Buku Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Analisis Dan Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Unit Pelayanan Cabang Timur Pdam Kabupaten Klaten

TUGAS AKHIR – RE 141581 ANALISIS DAN RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH UNIT PELAYANAN CABANG TIMUR PDAM KABUPATEN KLATEN ANA TRI LESTARI 3312100019 DOSEN PEMBIMBING Ir. Hariwiko Indarjanto, M. Eng. JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2016 FINAL PROJECT – RE 141581 ANALYSIS AND DEVELOPMENT PLAN OF WATER DISTRIBUTION NETWORK IN EAST SERVICE UNIT PDAM KABUPATEN KLATEN ANA TRI LESTARI 33121001019 SUPERVISOR Ir. Hariwiko Indarjanto, M. Eng. DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING Faculty of Civil Engineering and Planning Institute of Technology Sepuluh Nopember Surabaya 2016 ANALISIS DAN RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH UNIT PELAYANAN CABANG TIMUR PDAM KABUPATEN KLATEN Nama Mahasiswa : Ana Tri Lestari NRP : 3312100019 Jurusan : Teknik Lingkungan Dosen Pembimbing : Ir. Hariwiko Indarjanto M.Eng ABSTRAK Unit Pelayanan Cabang Timur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Klaten dibagi menjadi 3 unit pelayanan Ibu Kota Kecamatan (IKK) dan mempunyai tingkat pelayanan yang masih rendah pada tahun 2015, yaitu Unit IKK Ceper 17,6%; Unit IKK Pedan 2,43%; dan Unit IKK Cawas 31,26% sehingga peningkatan persen pelayanan menjadi hal yang perlu dilakukan. Hal ini didukung dengan adanya penambahan debit produksi sebesar 50 liter/detik. Selain itu, jaringan distibusi belum dibentuk blok pelayanan sehingga sulit untuk mengontrol kehilangan air. Pada perencanaan ini dilakukan pembagian blok pelayanan, kemudian analisis mengenai kondisi eksisting dan rencana pengembangan jaringan distribusi menggunakan bantuan EPANET 2.0. Hasil analisis kondisi eksisting digunakan sebagai dasar rencana pengembangan jaringan distribusi. Penambahan persen pelayanan didasarkan pada tren pertumbuhan pelanggan di Unit Pelayanan Cabang Timur. Perencanaan ini dilakukan pembagian blok pelayanan menjadi 26 blok dan 5 tapping. -

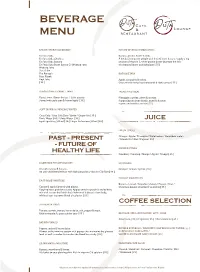

Dessert Beverage

COCKTAIL 132: Gloria (Aperol, Sprite & Orange Bitter) 9.88 133: Pinangsia (Pimms & Cranberry Juice) 9.88 134: Lokasari (Lychee Syrup & Midori) 9.88 135: 138: Petak Sembilan (Whiskey, Ginger Ale & Lemon) 9.88 136: Daiquiri (Lime / Strawberry / Peach) 13.88 137: Margarita (Lime / Strawberry) 13.88 134: 138: 13.88 133: Lychee Martini 139: Mojito 13.88 135: 132: MOCKTAIL 140: Virgin Mojito 6.88 141: Fruit Punch 6.88 142: Pink Lemonade 6.88 CHILLED JUICE BOURBON SHOT / BOTTLE 143: Apple 4.88 DESSERT 114: Jim Beam White 8.88 / 128.88 144: Lime 4.88 115: Jack Daniel’s 9.88 / 168.88 145: Cranberry 4.88 DESSERT 100: Es Teler 6.88 Coconut, avocado and jackfruit shaved ice WHISKY & COGNAC SHOT / BOTTLE DRINKS 101: Es Campur 6.88 116: Ballantine’s 8.88 / 128.88 146: Teh Botol 2.88 Mixed toppings shaved ice 117: Johnny Walker Black 12.88 / 188.88 147: Teh Botol (less sugar) 2.88 102: Es Cendol 6.88 Pandan jelly, jackfruit, coconut milk and 118: Martell VSOP 14.88 / 199.88 148: Fanta 2.88 Indonesian palm sugar 149: Coke 2.88 TEQUILA SHOT / BOTTLE 150: Coke Zero 2.88 119: 151: BEVERAGE Jose Cuervo Gold 6.88 / 99.88 Sprite 2.88 152: Lemon Tea 2.88 DRAUGHT 300ML / 500ML / TOWER APERITIF & DIGESTIF SHOT / BOTTLE 153: Ginger Ale 2.88 103: Kota Draught 7.88 / 9.88 / 49.88 120: Malibu 6.88 / 99.88 154: Teh Tawar (tea without sugar) (Cold/Hot) 2.88 104: Guinness Draught 8.88 / 10.88 / --.-- 121: Midori 6.88 / 99.88 155: Teh Manis (tea with sugar) (Cold/Hot) 2.88 122: Aperol 8.88 / 128.88 156: Teh Susu (tea with condensed milk) (Cold/Hot) 2.88 BEER BOTTLE 123: -

Satuan Gramatikal Dan Dasar Penamaan Nama Minuman Di Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur”

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI SATUAN GRAMATIKAL DAN DASAR PENAMAAN NAMA MINUMAN DI KECAMATAN SAMARINDA KOTA, KALIMANTAN TIMUR Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Indonesia Program Studi Sastra Indonesia HALAMAN JUDUL Oleh Marianne Long Luhau 174114013 PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2021 i PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI HALAMAN PERSEMBAHAN Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua. Terutama, untuk Ibu Monica Kusneti yang selalu mendukung, mendoakan, dan menjadi tempat bercerita. “You are more than you think!” Marianne Long Luhau Matius 19:26 Yesus memandang mereka dan berkata: ”Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.” vi PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI ABSTRAK Luhau, Marianne Long. 2021. “Satuan Gramatikal dan Dasar Penamaan Nama Minuman di Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur”. Skripsi Strata satu (S-1). Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma. Skripsi ini membahas satuan gramatikal dan dasar penamaan nama minuman di Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur. Dua permasalahn yang dibahas dalam skripsi ini meliputi, (i) apa saja satuan gramatikal yang terdapat pada nama minuman di Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur, (ii) bagaimana dasar penamaan nama minuman di Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur. Data penelitian ini berupa nama minuman yang diambil dari setiap menu di rumah makan atau caffe yang berada di Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur. Data dikumpulkan menggunakan teknik simak bebas libat cakap dan Teknik catat. Setelah data terkumpul dianalisis menggunakan metode agih dengan teknik bagi unsur langsung (BUL) dan teknik baca markah, kemudian menggunakan metode padan referensial. Penyajian hasil analisis data secara formal dan informal. -

Ang Kai Lin / Coporate Portfolio

Ang Kai Lin / Coporate Portfolio Updated Jan 2019 Blue Waves Group 2018/19 Client: Rumours Beach Club Project: Placemat Work: Layout, Photoshop editing Ang Kai Lin Corporate Portfolio Blue Waves Group 2018/19 Client: Rumours Bar & Grill Project: NYE Promotion Work: Layout, Illustration Ang Kai Lin Corporate Portfolio Blue Waves Group 2018/19 Client: Rumours Bar & Grill Project: Beer Bucket Promotion Work: Illustrations, Photoshop Editing, Layout Ang Kai Lin Corporate Portfolio Blue Waves Group 2018/19 Client: Tok Tok Project: Paya Lebar Store Front Sticker Work: Illustrations, Layout, Photoshop Editing Ang Kai Lin Corporate Portfolio Blue Waves Group 2018/19 Client: Tok Tok Project: Paperbag Design Work: Illustrations, Layout, Photoshop Editing Ang Kai Lin Corporate Portfolio 09. $ 16. include rice Mie Ayam Jamur Bakso 8.8 Ayam Bakar $8.8 Soup Noodles Chicken and mushroom noodle —include side sweet and Street Snacks Soft Drinks with beef ball and side soup sour vegetables soup 01. $ 06. $ Sop Buntut 9.5 Soto Mie 7.8 Grilled chicken with homemade sambal 20. Siomay Bandung $8.0 30. Teh Botol / Green Tea $2.7 10. $ Oxtail soup Beef noodle soup Mie Ayam 7.8 Mixed steamed fish dumpling with 17. $ Steamed chicken noodle with Nasi Campur Bali 9.9 homemade peanut sauce Coca-Cola / Coke Zero 02. $ 07. $ Soto Betawi 9.5 Mie Kocok Bandung 7.8 side soup Balinese style beef rendang, sambal Fanta / Sprite Jakarta beef soup Bandung beef noodle soup shredded chicken, sliced beef 21. Roti Bakar $4.5 11. $ 31. $ Mie Ayam Bakso 8.5 tossed with sambal, egg tossed with Indonesian chocolate cheese toast Lime Juice 2.7 03. -

Beverage Menu

BEVERAGE MENU BATAVIA HERITAGE DRINKS HAYAM WURUK COMBINATION Es Susu Soda Banana, peanut butter & milk. Es Susu Soda Gembira A breakfast to go for people with limited time, banana supply a big Es Susu Soda Banana amount of vitamin C, while peanut butter decrease the risk Es Soda Susu Beras Kencur Es Wedang Jahe of coronary illness and alzheimer [ 55 ] Wedang Jahe Susu Jahe The Rempah KOTA DIETARY Beer Pletok Kopi Jahe Apple, cucumber & celery. [ 35 ] Great mix for reducing cholesterol & fight cancer [ 55 ] TRADITIONAL HERBAL - JAMU JAKARTA RETREAT Kunyit asem / Beras kencur / Cabe puyang Pineapple, parsley, celery & orange. Served with gula aren & honey liquid [ 35 ] Supporting the bone health, treat flu & colds, a great anti-oxidant source [ 55 ] SOFT DRINKS & MINERAL WATER Coca Cola / Coca Cola Zero / Sprite / Ginger Ale [ 35 ] Tonic Water [ 45 ] / Soda Water [ 35 ] JUICE Equil Sparkling 380 ml [ 50 ] / Aqua Reflections 380ml [ 45 ] FRESH JUICES Orange / Apple / Pineapple / Watermelon / Honeydew melon PAST - PRESENT / Strawberry / Kiwi / Papaya [ 55 ] - FUTURE OF HEALTHY LIFE CHILLED JUICES Cranberry / Soursop / Mango / Apple / Orange [ 35 ] HARMONIE SOCIETY BLENDS SQUASHES Orange, papaya & banana. Orange / Lemon / Lychee [ 55 ] An anti-cholesterol effects with high potassium, vitamin C & fiber [ 55 ] YOGURT SMOOTHIES EAST INDIES MIXTURE Banana caramel / Strawberry honey / Papaya / Kiwi / Carrots & apple flavored with ginger. Chocolate peanut strawberry smoothie [ 55 ] Keeping heart problems at bay. Apples contains pectin & antioxidant, mix with carrots that binds bad cholesterol & detox it from body, whilst ginger improves blood circulation [ 55 ] JAYAKARTA TWIST COFFEE SELECTION Tomato, carrots, orange, lemon juice, salt, pepper & sugar. Rich in vitamin A, great mix for eyes [ 55 ] REGULAR / DECAFFEINATED / HOT / COLD Americano [ 35 ] / Espresso [ 35 ] / Decaffeinated [ 45 ] BATAVIA TANGO Papaya, melon & lemon juice. -

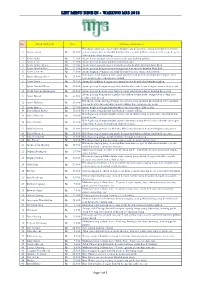

List Menu Dine in - Warung Mjs 2018

LIST MENU DINE IN - WARUNG MJS 2018 No. Menu Makanan Price Definisi [Indonesia] Hidangan ayam goreng dengan tingkat rasa pedas super yang mampu menambah 1 Ayam Setan Rp 25.600 selera makan, karena di olah dari bumbu rempah pilihan, cabai merah segar dengan keharuman daun kemangi 2 Ayam Bakar Rp 23.500 Ayam bakar dengan rasa manis di olah dari bumbu pilihan 3 Ayam Leak Rp 23.500 Ayam goreng dengan bumbu sambal matah 4 Ayam Bakar Abang Rp 22.300 Ayam bakar dengan rasa manis dan pedas di olah dari bumbu pilihan 5 Ayam Bumbu Bali Rp 23.500 Ayam goreng dengan rasa manis pedas dari racikan bumbu khas bali 6 Ayam Cemani Rp 22.600 Ayam ungkep dengan rasa unik dari kluwek dan aroma daun jeruk Hidangan ayam kukus dalam daun pisang yang di olah dari bumbu rempah, serta 7 Ayam Garang Asem Rp 25.000 rasa asam pedas yang menyegarkan 8 Ayam Genit Rp 30.300 Ayam fillet pilihan dengan rasa manis pedas di olah dari bumbu pilihan 9 Ayam Gondol Wewe Rp 24.600 Ayam goreng dengan rasa pedas dari bumbu cabe hijau dengan aroma daun jeruk 10 Ayam Goreng Kremesan Rp 22.500 Ayam goreng dengan rasa gurih dengan tambahan olahan bumbu kremesan Ayam goreng dengan rasa gurih dari olahan kelapa parut sangrai dan sedikit rasa 11 Ayam Kawul Rp 21.500 pedas cabai merah Hidangan ayam goreng dengan rasa pedas yang mampu menambah selera makan, 12 Ayam Kobong Rp 24.600 karena di olah dari bumbu rempah pilihan dan cabai merah segar 13 Ayam Kunci Rp 23.900 Ayam ungkep dengan bumbu kunci spesial, rasa sedikit pedas 14 Bebek Buris Rowo Rp 31.000 Bebek bakar yang di olah dari bahan rempah pilihan. -

M Ahsuri Satay Restaurant M Ahsuri Satay Restaurant

Authentic Malay cuisine and the best satay in Perth Halal Since 1985 mahsuri satay restaurant satay mahsuri mahsurisatay.com.au Sup Permulaan SOUPS ENTRee Tom Yam Sup 12.00 Goreng Goreng (Platter for two) 25.00 Hot & sour seafood soup Mixed platter of Sotong Goreng, Kari Pap and Keledek Goreng Sup Ekor ( Buntut ) 12.00 Oxtail soup topped with fried crispy onion Cucok Udang Bendahara 15.00 Prawns, squid, deep fried in batter with Bak So Sup 12.00 julienne of sweet potato, coriander leaf Beef soup & Vermicelli Noodles and sprouts, served with spicy dipping sauce Sotong Goreng 15.00 Squid rings fried in turmeric batter served Mahsuri’s Malay satay... with spicy dipping sauce ...thinly sliced meats, Sotong Masak Lada Putih 15.00 marinated in a medley Lightly fried garlic squid served with tangy salad of traditional spices, woven Sayap Belada 12.00 onto bamboo skewers... Spicy chicken wings in chilli marinade Chargrilled and served with Kari Pap Pair 9.90 Savoury filled crispy pastry with mince our special homemade satay and potato sauce, rice cake (ketupat), Keledek Goreng 9.00 onion and cucumber. Deep fried sweet potato in rice flour batter Tahu Sumbat 9.00 Fried tofu stuffed with cucumber and bean sprouts, served with a spicy peanut sambal Satay HOUse SPECIALITY Six sticks per serve. Satay Lembu 12.00 Mahsuri’s satay sauce, Satay beef made fresh with oven Satay Kambing 12.00 roasted peanuts and a Satay lamb Satay Ayam 12.00 closely guarded combination Satay chicken of spices and natural Satay Udang Galah 15.00 ingredients.. -

Samabe Bar Menu (Display Only)

TE.JA.CO SELECTION Rp 50.000 included for members with unlimited privilege program from 10.30 hour till midnight in any of the open restaurant and bar outlets Ice Indonesian Black Tea “TE “infusion Plain Indonesian Ice Tea, Rosella Ice Tea, Rose Mint Ice Tea, Bali Rose Ice Tea, Lemongrass, Fruit, Green mint, Lychee, Thai milk Served with sugar syrup on the side Jamu “JA” selection Are traditional health drinks made from roots and other Indonesian plants Kunyit Asam Turmeric, Tamarind and brown sugar Kunyit Sirih Turmeric, Betel leaves and brown sugar Temukunci Jahe Wild ginger blend with palm sugar Ice Indonesian Coffee “CO” Creation Ice Coffee Plain Ice Coffee Vienna With Vanilla ice and Americano Latte or Cappuccino Samabe Special With coffee liqueur Avocado Banana Coffee All prices are subject to 21% tax and service charge Premium Selection Not included in any of the priviledge programs SHOT BOTTLE & 6 MIXER JW. BLUE LABEL Rp 7.535.000 JW. BLACK LABEL Rp 155.000 Rp 2.035.000 JW. RED LABEL Rp 126.000 Rp 1.450.000 JACK DANIELS Rp 126.000 Rp 1.500.000 JOHN JEMENSON Rp 126.000 Rp 1.405.000 JIM BEAN Rp 115.000 Rp 1.240.000 CHIVAS 12 YEARS Rp 150.000 Rp 1.485.000 PATRON REPOSADO Rp 280.000 Rp 3.080.000 JOSE QUERVO Rp 95.000 Rp 995.000 TIO PEPE Rp 150.000 Rp 1.980.000 GRAHAM’S FINE RUBY Rp 140.000 Rp 1.815.000 BOMBAY SAPPHIRE Rp 115.000 Rp 1.240.000 TANGUERAY Rp 115.000 Rp 1.405.000 CIROC VODKA Rp 210.000 Rp 2.585.000 GREY GOOSE Rp 148.000 Rp 1.650.000 ABSOLUT BLUE Rp 115.000 Rp 1.375.000 GLENFIDDICH Rp 126.000 Rp 1.405.000 MYERS RUM Rp 110.000 -

Perancangan Media Promosi Terpadu Aldila Resto Kendal

PERANCANGAN MEDIA PROMOSI TERPADU ALDILA RESTO KENDAL Proyek Studi diajukan dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Program Studi Seni Rupa Konsentrasi Desain Komunikasi Visual oleh Nama : Listiyowati Pujiningsih NIM : 2411410058 Prodi : Seni Rupa Kons. DKV Jurusan : Seni Rupa FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015 i ii iii MOTTO DAN PERSEMBAHAN Motto : “Jika kita ingin sukses maka kita harus menjalani setiap prosesnya”(Annonymous) Skripsi ini kupersembahkan untuk: 1. Kedua orang tua tercinta atas kasih sayang, do’a dan dukungannya. 2. Kakak-kakakku tersayang atas dukungan dan motivasi yang tak henti. 3. Almamaterku iv PRAKATA Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya, karena penulis dapat menyelesaikan laporan proyek studi dengan judul “Perancangan Media Promosi Terpadu Aldila Resto Kendal” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana, Seni Rupa Konsentrasi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan laporan proyek studi ini tidak lepas bantuan dari semua pihak. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi dengan segala kebijaksanaannya. 2. Bapak Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum., Dekan FBS UNNES atas kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. 3. Bapak Drs. Syafii, M.Pd., Ketua Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni UNNES yang telah memberikan kesempatan dalam penulisan laporan Proyek Studi ini. 4. Bapak Eko Haryanto, S.Pd, M.Ds., Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa. 5. -

Restoran Jilid 3

Prihastuti Ekawatiningsih, dkk. RESTORAN JILID 3 SMK Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang RESTORAN JILID 3 Untuk SMK Penulis : Prihastuti Ekawatiningsih Kokom Komariah Sutriyati Purwanti Perancang Kulit : TIM Ukuran Buku : 17,6 X 25 cm NUG EKAWATININGSIH, Prihastusti. a Restoran Jilid 3 untuk SMK oleh Prihastuti Ekawatiningsih, Kokom Komariah, Sutriyati Purwanti ---- Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. xxiv, 207 hlm Daftar Pustaka : Lampiran. A Glosarium : Lampiran. B Indeks : Lampiran. C ISBN : 978-979-060-003-4 ISBN : 978-979-060-006-5 Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008 KATA SAMBUTAN Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, telah melaksanakan kegiatan penulisan buku kejuruan sebagai bentuk dari kegiatan pembelian hak cipta buku teks pelajaran kejuruan bagi siswa SMK. Karena buku-buku pelajaran kejuruan sangat sulit di dapatkan di pasaran. Buku teks pelajaran ini telah melalui proses penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sebagai buku teks pelajaran untuk SMK dan telah dinyatakan memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para pendidik dan peserta didik SMK. -

In-Villa Dining Menu

in-villa dining RISE & SHINE breakfast from 6 am to 11 am nongsa breakfast IDR 192,000 soto mee egg noodles, chicken, tomato, bean sprout, cabbage, in rich chicken broth with coconut milk and green sambal, scrambled eggs, sambal bilis, toast batam breakfast IDR 192,000 kaya toast, soft boil egg ‘kampong’, chinese steamed bun, batam mee pangsit noodles continental breakfast IDR 192,000 baker’s basket with selection of jams and butter selection of cereal with milk: corn flakes, frosties, coco pops, fruit loops choice of yogurt: natural or with apple, banana or orange compote american breakfast IDR 192,000 two fresh farm eggs cooked any style, smoked turkey bacon, chicken or beef sausage, hash brown, grilled tomato, baked beans, baker’s basket with selection of jams, and butter choice of cereal with milk: corn flakes, frosties, coco pops or fruit loops choice of yogurt: natural or with apple, banana or orange compote healthy breakfast IDR 192,000 scrambled egg whites with greens sautéed asparagus mushrooms and grilled tomato brown toast basket with sugar-free jams, and butter choice of cereal: rice crispies, corn flakes or frosties all of the above breakfast sets are served with seasonal fresh cut fruit and coffee, tea or choice of juice: orange, watermelon, pineapple, honeydew e culinary concept of montigo Resorts Nongsa supports sustainable farming and wherever possible, the team sources for the freshest and best produce from local suppliers who follow such practices. By adhering to traditional time-tested recipes, we strive to present dishes that are authentic and comforting, yet elegant complemented by our signature warm and sincere service. -

IN-ROOM DINING | INDONESIAN MENU ALL DAY PROMOTION | from 11.00 Am - 11.00 Pm

IN-ROOM DINING | INDONESIAN MENU ALL DAY PROMOTION | from 11.00 am - 11.00 pm SELERA NUSANTARA GADO GADO 85 Blanched organic vegetables with egg, peanut sauce and melinjo crackers SOTO DAGING SAPI 85 Javanese clear soup with beef, turnip, carrot, celery, tomato and fried shallot SOTO AYAM LAMONGAN 85 Lamongan style chicken soup with yellow broth, cabbage, bean sprout, egg and glass noodle SATE TUNA 95 Tuna satay with sweet chili sambal served with rice cake and sambal matah SOUP IGA BABI 95 Local pork ribs with Balinese aromatic yellow broth and green papaya BAKMI AYAM 95 Clear chicken ball soup with egg noodle, minced chicken, leek, celery and bok choy IKAN ASAM MANIS 105 Deep fried fresh fish fillet and glazed with sweet sour sauce and local vegetables AYAM GEPREK 105 Crunchy fried chicken with spicy sambal, Indonesian crudité vegetable, steamed rice and sambal matah TUNA SAMBAL MATAH 105 Grilled tuna served with vegetable urab, sambal matah and steamed rice AYAM BETUTU 105 Steamed roasted baby spring chicken with Balinese spice served with sautéed morning glory, crispy peanut, sambal matah and steamed rice TONG SENG SAPI 105 Stir fried beef with bumbu, cabbage, mushroom and red chili TAHU TEMPE CURRY 105 Bean curd and bean cake in yellow paste with vegetable and coconut milk SIDE STEAMED WHITE RICE / RED RICE 35 PLECING KANGKUNG 45 SAUTÉD BROCCOLI 45 SWEET MARTABAK MANIS 65 Indonesian pancake with sugar crusted, peanut, chocolate and cheddar cheese ES TELLER 55 Mixed fresh fruit with avocado, coconut milk, agar agar and kolang kaling PISANG RAI 55 Poached banana jacket with pandan leaf flavor, grated coconut and caramelized sugar syrup MINUMAN SELERA NUSANTARA 50 ES RUJAK BALI Mango juice, rujak bali mix and top up with soda water ES BIR PLETOK Ginger, pandan, cinnamon stick, kaffir lime leaf, clove, nutmeg, white sugar and lemongrass.