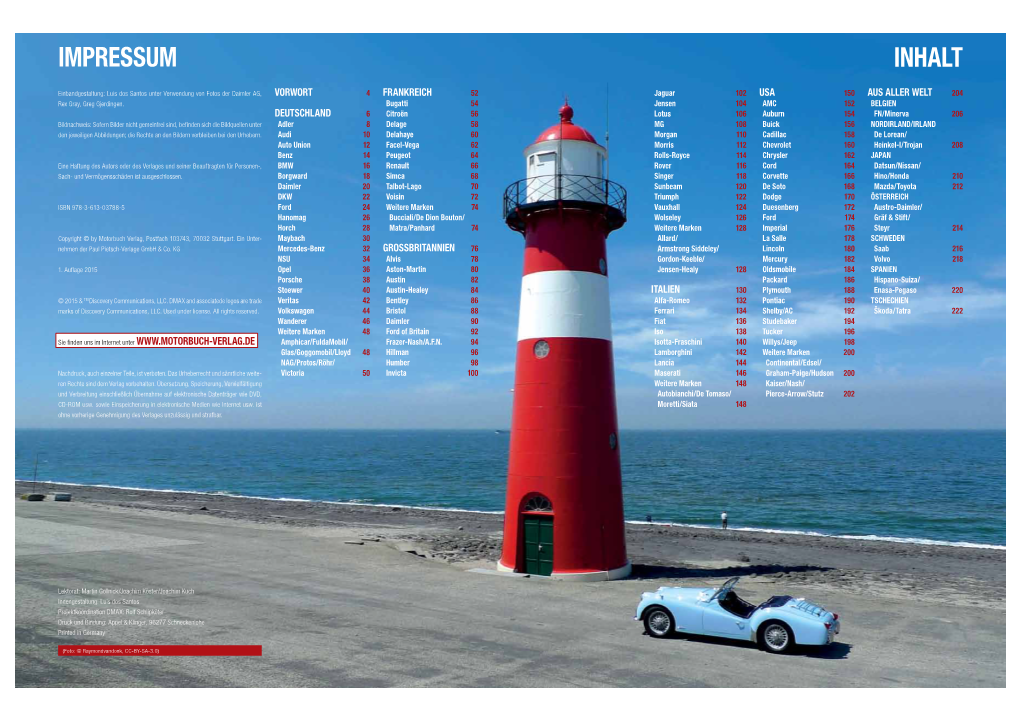

Inhalt Impressum

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Miura P400 Lamborghini’S Bullish Move

BUICK SERIES 50 SUPER HONDA CBX MICROCARS R50.50 incl VAT August 2018 MIURA P400 LAMBORGHINI’S BULLISH MOVE NOT FOR LIGHTWEIGHTS LAND-ROVER TREK 10-YEAR ALFA GTA REPLICA BUILD CAPE TOWN TO LONDON SIX DECADES AGO CHEVROLET BUSINESS COUPÉ | NER-A-CAR | CARS OF THE KRUGER CONTENTS — CARS BIKES PEOPLE AFRICA — AUGUST 2018 LATE NIGHTS FOR THE LONG RUN A LOYAL STAR 03 Editor’s point of view 72 Rudolf Uhlenhaut CLASSIC CALENDAR THE FAST CLIMBER 06 Upcoming events 76 Honda CBX NEWS & EVENTS POCKET POWER 12 All the latest from the classic scene 82 Bubble cars and microcars – Part 1 THE HURST SHIFTER THE ABC OF LUBRICATION 20 A gliding light 90 Tech talk THE YOUNGTIMER CONSERVING WILDLIFE 22 Defending the cult classics 92 2018 Fiat Panda TwinAir 4x4 Cross LETTERS SUCKERS FOR PUNISHMENT 24 Have your say 93 CCA project cars CARBS & COFFEE GEARBOX 28 Cars of the Kruger Park 96 Classified adverts KABOOM! KB KEEPS CLIMBING 32 40 years of the Isuzu bakkie NEARLY A CAR 46 36 The Ner-A-Car motorcycle A BULLISH MOVE 40 Lamborghini Miura SAFE MY MATE! 46 Buick Series 50 Super NOT FOR LIGHTWEIGHTS 50 Alfa Romeo GTA homage MASTERFUL BUSINESS 56 56 Chevrolet Business Coupé resto-mod LANDY OF HOPE & GLORY 62 Cape Town to London 60 years ago HISTORIC RACING – THE FUTURE 68 2018 Le Mans Classic www.classiccarafrica.com | August 2018 | 1 From specialist metal fabrication, welding, cutting, panel restoration and spraypainting, right through to glass restoration, auto trimming, electrical work and mechanical rebuilds. Give FUEL a call today to see if we can help you with turning your ideas into reality Exotic Car Servicing & Repairs Mechanical & Cosmetic Restoration Custom One-Off Projects. -

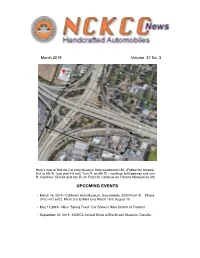

Upcoming Events

March 2019!!!! ! Volume 37 No. 3 Here’s how to find the Cal Auto Museum from eastbound I-80. (Follow the Arrows) Exit to 5th St. (just past I-5 exit) Turn R. on 5th St – continue to Broadway and turn R. Continue 1/4 mile and turn R. on Front St. Continue on Front to Museum on left. UPCOMING EVENTS • March 16, 2019 - California Auto Museum, Sacramento, 2200 Front St – Phone (916) 442-6802. Micro Car Exhibit runs March 15 to August 15. • May 11,2019 - Niles “Spring Fever” Car Show in Niles District of Fremont • September 22, 2019 - NCKCC Annual Show at Blackhawk Museum, Danville NCKCC News Page 2 March 2019 FROM THE PREZ WHAT ARE WE DOING IN 2019? The first actual “official” Club event of 2019 is After seeking reactions to all the suggestions for coming up on Saturday March 16th, 2019: a visit to 2019 activities, that have been proposed by our the California Auto Museum in Sacramento (https:// NCKCC members, we have come up with the www.calautomuseum.org/). following list of activities that gathered the most interest. The Museum has a newly opened exhibit on “Micro Cars” (March 15th – August 05th). (Hmm, Micro Unfortunately, one of our favorites, The Art & Wine Cars, reminds me of that post-holiday diet that Festival, had to be deleted. We got a call from the never got started. If you are planning to attend, W.C. Chamber of Commerce saying that they had please let Vern know your plans. We are thinking – another Car Related display that would replace our maybe a carpool from the Bay Area to Museum little show. -

Auction Results the Bruce Weiner Collection

Auction Results The Bruce Weiner Collection Lot Year - Make / Model Chassis # Price Sold 243 1953 Messerschmitt KR 175 $23,000.00 Sold 244 1961 Isetta 300 Pickup (Factory-Built) $63,250.00 Sold 245 1961 Messerschmitt KR 200 Cabrio $52,900.00 Sold 246 1965 Goggomobil TS-300 Cabriolet $34,500.00 Sold 247 1958 Maico 500 $29,900.00 Sold 248 1958 Zündapp Janus $51,750.00 Sold 249 1956 BMW Isetta 'Bubble Window' Cabrio $89,700.00 Sold 250 2005 MCC Smart Crossblade $46,000.00 Sold 251 1959 Messerschmitt KR 200 Sport $92,000.00 Sold 252 1959 PTV 250 $46,000.00 Sold 253 1958 Trabant P50 and Weferlinger Heimstolz Camping Trailer $28,750.00 Sold 254 1958 Berkeley Sports SE328 $23,000.00 Sold 255 1953 Bond Mk C $4,025.00 Sold 256 1959 Glas Isard 400 Coupe $42,550.00 Sold 257 1948 Mochet Type K $35,650.00 Sold 258 1964 Peel P50 $120,750.00 Sold 259 1957 Jurisch Motoplan Prototype $103,500.00 Sold 260 1950 Rolux Baby $48,875.00 Sold 261 1959 Messerschmitt KR 200 $23,000.00 Sold 262 1962 Trojan 200 $54,625.00 Sold 263 1959 Volkswagen Beetle Cabriolet $28,750.00 Sold 264 1963 Messerschmitt KR 200 $31,625.00 Sold 265 1938 Velocar $16,100.00 Sold 266 1948 Rolux Baby $17,250.00 Sold 267 1956 Fuldamobil S-6 $51,750.00 Sold 268 1947 Julien MM5 $54,625.00 Sold 269 1963 Goggomobil TL-250 Transporter "Krispy Kreme" $92,000.00 Sold 270 1954 Messerschmitt KR 175 $37,375.00 Sold 271 1951 Atlas Babycar $60,375.00 Sold 272 1970 Honda N600 $23,000.00 Sold 273 1960 Mazda K360 $25,300.00 Sold 274 1972 Bond Bug 700E $17,250.00 Sold 275 1959 Opperman Unicar $9,200.00 Sold -

Deutsche Automobilmarken

Automarken und Hersteller in Deutschland Produktionszeit- Marke Hersteller Herstellungsort Bemerkungen raum AAA AG für Akkumulator- und Automobilbau Berlin 1922-1924 Adler Adlerwerke vorm Heinrich Kleyer AG Frankfurt/Main 1900-1945 Aga Berliner Autogen-Gas und Akkumulator AG Berlin 1919-1928 Alan Alan-Werk Bamberg 1923-1925 1920: AG für Automobilbau Alfi Alex Fischer Automobil GmbH Berlin 1927 Allright Köln-Lindenthaler Metallwarenfabrik Köln-Lindenthal 1908-1912 Amor Amor Automobil GmbH Köln 1924-1925 Amphicar Deutsche Waggon- und Maschinenfabriken Berlin und Lübeck 1960-1963 Amphi-Ranger Rheinauer Maschinen- u. Armaturenbau GmbH Kehl a Rhein 1983 Ansbach Motorenfabrik Ansbach Ansbach 1906-1918 Apollo A Ruppe & Sohn Apolda/Thüringen 1904-1927 Argus Argus-Motoren-Gesellschaft Jeannin & Co KG Berlin 1902-1910 Arimofa AR!MotorfahrZeugbau Plauen/Vogtland 1922-1923 Arop Arop-Gesellschaft Ladisch, Seidel & Co Berlin 1925 Atlantic Atlantic Aktiengesellschaft für Automobilbau Berlin 1921-1923 Audi Audi-Werk Zwickau 1909-1945 In Zwickau wird heute der Trabant gebaut Ingolstadt 1965-heute Auto Union Auto Union ChemnitZ 1932-1945 Ingolstadt 1949-1958 AWS Autowerke SalZgitter SalZgitter 1949-1951 AWS Shopper Automobilwerk Shopper GmbH Berlin-Rudow 1973-1974 Awtowelo Sowjetische Aktiengesellschaft Awtowelo Eisenach 1945-1948 Badenia Badenia Automobilwerke Ladenburg/Neckar 1925 Baer Paul Baer GmbH Berlin 1923-1926 BAW Bayerisches Automobilwerk AG Pasing vor München 1923-1924 Beckmann Otto Beckmann & Co Breslau 1900-1927 Produktionszeit- Marke Hersteller Herstellungsort Bemerkungen raum BEF Berlinder Elektromobilfabrik Berlin 1907-1913 1926 Fusion mit Daimler BenZ Fa. BenZ & Söhne Ladenburg 1905-1926 Bergmann Bergmann Elektricitäts-Werke AG Berlin 1909-1940 Bergmann- Bergmann Elektricitäts-Werke AG Berlin 1909-1922 Metallurgique BF Bolle & Fiedler Motorenfabrik Berlin-Charlottenburg 1923-1926 Biene Fa. -

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nsu-Fiat Neckar 1100

► Esipuhe 5 01 AUSTIN SEVEN....................................................................................................................... 10 02 OPEL 4/12 PS "le h tisam m a kko "......................................................................................... 12 03 BMW 3/15 "D IX I"....................................................................................................................13 04 MORGAN THREEWHEELER .................................................................................................14 05 MG J-TYPE MIDGET ..............................................................................................................16 06 SINGER NINE ja SM SPORTS ...............................................................................................18 07 MG MIDGET P-SERIES ..........................................................................................................20 08 DKW F 5 -F 8 .............................................................................................................................22 09 AMERICAN BANTAM RIVIERA.............................................................................................24 10 FIAT 500 "TOPOLINO" A ja B ...............................................................................................26 11 PEUGEOT 2 0 2 .............................................................. 28 12 MG MIDGETTC ja T D ............................................................................................................30 13 SAAB MALLIT 92-96 -

Das Schnauferldas Offizielles Magazin Des Allgemeinen Schnauferl- Des V

DAS SCHNAUFERL OFFIZIELLES MAGAZIN DES ALLGEMEINEN SCHNAUFERL- CLUB E. V. (ASC) GEGRÜNDET 1900 Ausgabe 08/2017 Ältestes Autler-Magazin Deutschlands seit 1901 www.asc-schnauferlclub.com Concours Schwetzingen & Pebble Beach Fahrvergnügen Goodwood & Messing Sommersdorf Inhalt Vorwort Liebe Schnauferldamen, liebe Schnauferlbrüder, Titelbild: wenn man als SCHNAUFERL-Redakteur unter- wegs ist, wird man häufig mit Lob und Tadel Das Lancia Aurelia Cabrio von Pinin Farina Bj. 1939 am Heft oder an Veranstaltungen, mit Vorschlä- wurde zur Sicherheit in Ein- gen, wie man es beser machen könnte, usw. r zelteile zerlegt und in Kisten verpackt. Erst ab 1990 konfrontiert. wieder zusammengebaut. Erstmals in Schwetzingen Wichtigstes Ereignis des Jahres ist ganz ohne und gleich siegreich: Zweifel die Internationale Deutsche ASC- Best of Show. Schnauferl-Rallye, und da ist eine alarmierende Bild: uvm Tendenz festzustellen: Ein Auseinenderdriften der verschiedenen Fahrzeugklassen. Zur Er- gebnisfindung sind zum Teil Zeitprüfungen angesetzt, die von diversen Außerdem in dieser Ausgabe: Kategorien überhaupt nicht wahrgenommen werden können, da sie zum 3 Ein echter Freund des ASC hört auf. Teil nicht einmal über einen Tacho verfügen, geschweige denn über das Otto F. Wachs, Chef der Autostadt geht nötige präzise Uhrenmaterial, um Wegstrecken auf die hundertstel, ach in Pension was, auf die tausendstel Sekunde genau absolvieren zu können. Und 4 Viele schöne Autos in Schwetzingen Cockpits wie „auf der Brücke eines Flugzeugträgers“ (Zitat Präsident Die Jury hatte wieder einiges zu tun Brodbeck) wollen wir garantiert nicht! 8 Ein veränderter Mercedes S siegt in Pebble Beach Die FIVA schreibt gewisse Arten von Wertungsprüfungen vor und die Parade der Isotta Fraschini und Ferrari Schnauferlrallye ist nun mal eine FIVA A-Veranstaltung, die höchst mögli- che Bewertung. -

Allgemeine Annahmerichtlinien

EUROPA My Classic Car Ihr Direktversicherer. ALLGEMEINE ANNAHMERICHTLINIEN Folgende Automobile können mit der Reparaturkostenversicherung My Classic Car versichert werden: MCC-AA-301 Pkw, Kombi, Geländewagen, Transporter (Kasten-, Kombi-, Pritschenwagen) bis zu einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von 3.5 t, a) deren Erstzulassung mindestes 15 Jahre zurück liegt und deren Erstzulassung (Baujahr) nicht vor 1950 liegt; b) deren Zustand durch ein Wertgutachten dokumentiert ist und nicht schlechter als mit der Zustandsnote 3 (befriedigend) bewertet wurde und der festgestellte Fahrzeugwert 5.000,- € nicht unterschreitet; c) die ordnungsgemäß zum Straßenverkehr zugelassen sind (Schwarzes-, Saison-, oder H-Kennzeichen). Kein rotes Kennzeichen. d) die an den versicherten Bauteilen keine für einen Fachmann erkennbaren Schäden aufweisen; e) die weder in einem gewerblich genutzten Fuhrpark eingesetzt werden, noch als Taxen, Mietwagen, Selbstfahrer-Mietfahrzeuge und Fahrschulwagen genutzt werden; f ) die nicht auf der Liste der anfragepflichtigen Fahrzeuge (siehe unten: Anfragepflichtige Fahrzeuge) aufgeführt sind. Automobile, welche die vorgenannten Bedingungen nicht erfüllen, können nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Versicherer -handlend durch die REKOGA AG- mit einem Versicherungsdokument ausgestattet werden. Falls das erforderliche Wertgutachten des zu versichernden Fahrzeugs mehr als 3 Monate vor Antragsstellung erstellt wurde, ist der bedingungsgemäße Fahrzeugzustand mithilfe eines Fahrzeug-Sicherheits-Checks (Formular -

Volvo 144S Back to Square One

MERCEDES-BENZ W136 DKW RT125 VOLKSWAGEN 411 R50.50 incl VAT September 2018 VOLVO 144S BACK TO SQUARE ONE REAR-ENDED HISTORY IN A-MINOR CHEVY’S GAME-CHANGING CORVAIR THE HUMBLE MORRIS MINOR AT 70 ASTON MARTIN DB4 GT | DURBAN RICKSHAWS | JAGUAR XK ENGINE CONTENTS — CARS BIKES PEOPLE AFRICA — SEPTEMBER 2018 THE INFLUENCERS REAR-ENDED 03 Editor’s point of view 68 Chevy’s game-changing Corvair CLASSIC CALENDAR FRONT-RUNNER 06 Upcoming events 74 A fictitious interview with Jean-Albert Grégoire NEWS & EVENTS 12 All the latest from the classic scene SMALL WONDERS 78 Bubble cars and microcars – Part 2 THE HURST SHIFTER 18 Labour pains CLUB TOGETHER 84 Subaru and Mitsubishi meet THE YOUNGTIMER 20 Big cat country A PARALLEL UNIVERSE 88 KTM 790 Duke test LETTERS 22 Have your say TIME, MONEY & AN EVER- 92 CHANGING PLAN ACQUIRED TASTE CCA project cars 26 Volkswagen’s 411 50 years on GEARBOX SET THE RECORD STRAIGHT 96 Classified adverts 32 Volkswagen 411 endurance records A SMALL 4-TUNE 34 Aston Martin DB4 GT 26 THE DIE-HARDS 38 50 years of the Volvo 144 in SA RECOVERY VEHICLE 44 Mercedes-Benz W136 MORE THAN NINE LIVES 48 Jaguar XK engine at 70 NO HORSING ABOUT 54 Durban beachfront rickshaws MOTORING HISTORY IN A-MINOR 58 70 years of the Morris Minor THE SINCEREST FORM OF FLATTERY 64 The much-copied DKW RT125 www.classiccarafrica.com | September 2018 | 1 Now doing full in-house detailing, paint correction, paintless dent removal, and full paint and panel facilities for all vehicles. -

Monats-Gazette

Nummer 76 Mai 2012 Monats-Gazette Aktuelles, Interessantes, Informatives aus der Oldtimerszene Mille Miglia, Start in Siena Genfer Autosalon 1962 sche Luxusautomobil-Anbieter FACEL- Nobelmarke jedoch in das Segment VEGA, der damals die Facellia F-2-S der Mittelklasse einsteigen, was we- Natürlich war 1962 in Genf vieles und den Facel II präsentierte. Der Facel gen einer vollkommen misslungenen anders als heute. Der Salon war noch Motorentwicklung misslang und 1964 die ein echter Salon im Zentrum der Stadt, zehnjährige Unternehmensgeschichte kompakt und übersichtlich. Mehr als mit einer Pleite besiegelte. Auch den zwei, drei Autos pro Hersteller fanden deutschen Markennamen GLAS hätte nicht Platz. die Geschichte bis heute fast völlig ver- Zu den verblichenen Marken, die 1962 schluckt, wäre da nicht noch das winzige noch im Rampenlicht standen, zählt bei- Goggomobil in Erinnerung und die spielsweise der Anbieter AC. Die Briten Übernahme des Herstellers 1966 durch zeigten damals den ACE 2,6 und Aceca BMW. 1962 stellten die Münchner das 2,6. CISITALIA ist dagegen nur noch we- S 1004 Coupé und Cabrio vor. BMW, nigen Enthusiasten bekannt. Zwischen in jenem Jahr ein echter Pleitekandidat, 1943 und 1964 baute die italienische II setzte als luxuriöser Grantourismo zeigte den BMW 700 als Cabrio und das Marke sportliche Autos in Kleinserie, mit bis zu 390 PS starken Chrysler-V8- Modell LS Luxus. Für den nachhaltigen die meistens wie etwas verunglückte Motoren die Tradition des Vorgängers wirtschaftlichen Entwicklungsschub der Ferraris aussahen. Ebenso der französi- HK fort. Mit dem Facellia wollte die Marke sorgte jedoch der BMW 1500, die Clubnachrichten des Classic Oldtimer Veteranen Club 1 sogenannte „Neue Klasse“. -

Wankel-Mut in Der Autoindustrie: Anfang Und Ende Einer Antriebsalternative

A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Knie, Andreas Book Wankel-Mut in der Autoindustrie: Anfang und Ende einer Antriebsalternative. 2., unveränderte Auflage Provided in Cooperation with: WZB Berlin Social Science Center Suggested Citation: Knie, Andreas (2002) : Wankel-Mut in der Autoindustrie: Anfang und Ende einer Antriebsalternative. 2., unveränderte Auflage, ISBN 3-89404-145-5, Edition Sigma, Berlin This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/122901 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu WZB-Open Access Digitalisate WZB-Open Access digital copies Das nachfolgende Dokument wurde zum Zweck der kostenfreien Onlinebereitstellung digitalisiert am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH (WZB). Das WZB verfügt über die entsprechenden Nutzungsrechte. -

K&T Musterseiten 4/2005

Titel_02_11_enteRZ.qxd:000titel RZ 14.03.11 23:53 Seite 1 Das Magazin aus dem Deutschen Museum 2/2011 I 7 Euro I B 9797 4750201102 Die Welt der Riesenmoleküle Kunststoff – vom Ersatzmaterial zum Werkstoff der Moderne Gefährliches Treibgut Plastikmüll verschmutzt die Weltmeere und gefährdet die dortige Tier- und Pflanzenwelt Museum im Umbruch Das Deutsche Museum sucht nach neuen Interpretationen seiner Geschichte Welt aus Plastik Der Siegeszug der Polymere 02-03Edi_Inhalt_RZ.qxd:InhaltEditorial_Druck.qxd 14.03.11 11:27 Seite 2 Inhalt Welt aus Plastik Thema 32 Ende des Dornröschenschlafs Weitere Rubriken Karosserien aus Kunststoff 4 Die Welt der Riesenmoleküle setzen sich durch 3 Editorial Kunststoff – vom Ersatzmaterial Erik Eckermann zum Werkstoff der Moderne 19 Kaleidoskop Elisabeth Vaupel Magazin 37 Leserbriefe 11 Freizeit und Sport 44 Museumsarchitektur im Umbruch Eine Sonderausstellung der Das Deutsche Museum sucht 38 Bibliophile Kostbarkeiten Abteilung Chemie nach neuen Interpretationen Isabel Martin seiner Geschichte 40 MikroMakro Angelika Kaltwasser Die Seiten für junge Leser 14 Gefährliches Treibgut Plastikmüll verschmutzt die 50 Die grüne Patina auf 58 Termine Weltmeere Kupferdächern Angela Wüstenhagen Warum Kupferdächer grün 61 Neues aus dem Freundes- werden und Förderkreis 20 Die Wutchemikalie Susanne Rehn Wie gefährlich ist Bisphenol A? 62 Deutsches Museum intern Andreas Gies 54 Wer hat an der Uhr gedreht? Ein Vorschlag zur Rettung der 64 Schlusspunkt 26 Gläserne Technik durch Plexiglas Sommerzeit Zur Ideologie transparenter Max Bräutigam 66 Vorschau, Impressum Modelle in den dreißiger Jahren Elisabeth Vaupel In den Weltmeeren sammelt sich der 14 Plastikmüll. Große Meeresströmungen tragen den Unrat tonnenweise an die Küsten: zum Beispiel nach Manila Bay. Vor knapp dreißig Jahren wechselte die Menschheit Das Deutsche Museum bekommt 4 vom Metall- ins Kunst- ein neues Kupferdach. -

24 Microcar News #2 2015 Classifieds

classifieds Microcars & Parts FOR SALE: Isetta Parts Bajaj Goods Carrier, with trailer 5 runs and drives very good. If interested call or email for pricing. Isetta 300 Door - rusty but complete with glass, Isetta 300 scripts, door handle and mechanism, Located in PA Karl 570-562-3379 [email protected] steering wheel/shaft/speedo/housing w/ elec wiring and door shock. Offers? Located in Memonminee MI - Mike Adair 715-923-5184 1957 BMW Isetta Sliding Window deluxe model. Needs complete restoration $4600 OBO Located in CT. Ask for Eddie: 860-568-3799 The Emmett Kelley Crosley sedan his 1951 Super sedan (CD 302705) is one of the lowest miles (6952) Original Isetta interior and unmolested Crosleys left in original condition. Upon his retirement from my 1958 Birch Green sliding window. from the circus, Emmett donated the car to his friend at the Tombstone The BAD: Most pieces show signs of wear; the package shelf has had a historical museum and it spent many years in safe inside storage! Fully valve adjustment access hole cut into it. equipped with Crosley Radio, Crosley heater and directional signals, it The GOOD: The door card with purse is in good shape. has new tires and battery and runs well. Minor paint chips and wrinkles The BEST: Free to a good home; due to size, has to be picked up - not in seat fabric are the only visual flaws. The car has the extra chrome really condusive for shipping but might be able to meet for gas money. trim and propeller of the Supers. This car should NOT be restored but kept as a “preservation” class Paul Bates Allison Park (Near Pittsburgh) PA [email protected] vehicle and serve as an example of how Crosleys were built.