43S Cop.Chp:Corel VENTURA

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Desperate Housewives

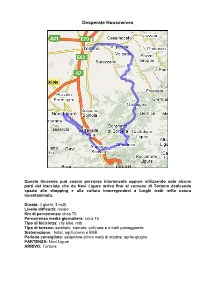

Desperate Housewives Questo itinerario può essere percorso interamente oppure utilizzando solo alcune parti del tracciato che da Novi Ligure arriva fino al comune di Tortona dedicando spazio allo shopping e alla cultura immergendosi a lunghi tratti nella natura incontaminata. Durata: 4 giorni, 3 notti Livello difficoltà: medio Km di percorrenza: circa 70 Percorrenza media giornaliera: circa 15 Tipo di bicicletta: city bike, mtb Tipo di terreno: asfaltato, sterrato; collinare e a tratti pianeggiante Sistemazione: hotel, agriturismo e B&B Periodo consigliato: settembre-prima metà di ottobre; aprile-giugno PARTENZA: Novi Ligure ARRIVO: Tortona ITINERARIO 1° giorno Arrivo a Novi Ligure e sistemazione in hotel. Trasferimento al Serravalle Outlet (foto), con i suoi 180 negozi delle firme più prestigiose a prezzi ridotti tutto l’anno dal 30 al 70%, permetterà di sbizzarrirsi con lo shopping griffato, con la possibilità di ottenere ulteriori sconti e offerte grazie alla Shopping Card che il Consorzio Il Cuore di Novi mette a disposizione. Cena in hotel e pernottamento 2°giorno In bicicletta, pedalando con tranquillità, si va alla scoperta dei tesori d’arte di questo territorio. Una pedalata nel centro storico di Novi (foto a sinistra) è il riscaldamento necessario ad affrontare un percorso più impegnativo: ci si dirige a Serravalle Scrivia con un percorso alternativo lontano dal traffico: si prende la strada per Gavi e si devia al bivio per Monterotondo, poi si svolta in Strada del Castellone e si prosegue nella campagna fino alla villa La Bollina; qui si scende a Serravalle, si oltrepassa il paese e dopo pochissime pedalate si sosta all’area archeologica di Libarna (foto sotto), per una visita a questo importante sito romano sorto nel I secolo lungo l’asse della Via Postumia. -

Il Direttore

Prot. n. 25697 /RI IL DIRETTORE VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane; VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane, con il quale si dispone che “Le funzioni operative dell’Agenzia sono svolte da uffici locali di livello dirigenziale e da sezioni istituiti dal Direttore dell’Agenzia, nell’ambito territoriale di ciascuna Direzione, regionale interregionale o provinciale, su proposta del Direttore, regionale, interregionale o provinciale competente”; VISTA la determinazione direttoriale 1990/UD del 15 dicembre 2005 recante l’istituzione e l’attivazione dell’Ufficio delle dogane di Alessandria dal quale dipendono le Sezioni operative territoriali di Asti e di Pozzolo Formigaro; VISTA la determinazione direttoriale 1885/UD del 28 novembre 2006 recante l’istituzione e l’attivazione dell’Ufficio delle dogane di Genova dal quale dipendono le Sezioni operative territoriali dell’Aeroporto, di Passo Nuovo, di Rivalta Scrivia e di Voltri; VISTA la determinazione direttoriale 31869/RI del 27 dicembre 2013 con la quale sono stati istituiti, a far data dal 1° gennaio 2014, l’Ufficio delle dogane di Genova 2 e l’Ufficio delle dogane di Rivalta Scrivia - Retroporto di Genova, subordinandone l’attivazione alla individuazione del definitivo riparto delle competenze sul territorio; CONSIDERATO che nella citata determinazione direttoriale n. 31869/RI -

Sub Ambito 01 – Alessandrino Istat Comune 6003

SUB AMBITO 01 – ALESSANDRINO ISTAT COMUNE 6003 ALESSANDRIA 6007 ALTAVILLA MONFERRATO 6013 BASSIGNANA 6015 BERGAMASCO 6019 BORGORATTO ALESSANDRINO 6021 BOSCO MARENGO 6031 CARENTINO 6037 CASAL CERMELLI 6051 CASTELLETTO MONFERRATO 6052 CASTELNUOVO BORMIDA 6054 CASTELSPINA 6061 CONZANO 6068 FELIZZANO 6071 FRASCARO 6075 FRUGAROLO 6076 FUBINE 6078 GAMALERO 6193 LU E CUCCARO MONFERRATO 6091 MASIO 6105 MONTECASTELLO 6122 OVIGLIO 6128 PECETTO DI VALENZA 6129 PIETRA MARAZZI 6141 QUARGNENTO 6142 QUATTORDIO 6145 RIVARONE 6154 SAN SALVATORE MONFERRATO 6161 SEZZADIO 6163 SOLERO 6177 VALENZA SUB AMBITO 02 – CASALESE ISTAT COMUNE 6004 ALFIANO NATTA 6011 BALZOLA 6020 BORGO SAN MARTINO 6023 BOZZOLE 6026 CAMAGNA 6027 CAMINO 6039 CASALE MONFERRATO 6050 CASTELLETTO MERLI 6056 CELLA MONTE 6057 CERESETO 6059 CERRINA MONFERRATO ISTAT COMUNE 6060 CONIOLO 6072 FRASSINELLO MONFERRATO 6073 FRASSINETO PO 6077 GABIANO 6082 GIAROLE 6094 MIRABELLO MONFERRATO 6097 MOMBELLO MONFERRATO 5069 MONCALVO 6099 MONCESTINO 6109 MORANO SUL PO 6113 MURISENGO 6115 OCCIMIANO 6116 ODALENGO GRANDE 6117 ODALENGO PICCOLO 6118 OLIVOLA 6120 OTTIGLIO 6123 OZZANO MONFERRATO 6131 POMARO MONFERRATO 6133 PONTESTURA 6135 PONZANO MONFERRATO 6149 ROSIGNANO MONFERRATO 6150 SALA MONFERRATO 6153 SAN GIORGIO MONFERRATO 6159 SERRALUNGA DI CREA 6164 SOLONGHELLO 6171 TERRUGGIA 6173 TICINETO 6175 TREVILLE 6178 VALMACCA 6179 VIGNALE MONFERRATO 6182 VILLADEATI 6184 VILLAMIROGLIO 6185 VILLANOVA MONFERRATO SUB AMBITO 03 – NOVESE TORTONESE ACQUESE E OVADESE ISTAT COMUNE 6001 ACQUI TERME 6002 ALBERA LIGURE 6005 -

Seconda Categoria Girone: H * * * ************************************************************************

************************************************************************ * * * SECONDA CATEGORIA GIRONE: H * * * ************************************************************************ .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. I ANDATA: 4/10/20 ! ! RITORNO: 31/01/21 I I ANDATA: 8/11/20 ! ! RITORNO: 7/03/21 I I ANDATA: 13/12/20 ! ! RITORNO: 18/04/21 I I ORE...: 15:00 ! 1 G I O R N A T A ! ORE....: 14:30 I I ORE...: 14:30 ! 6 G I O R N A T A ! ORE....: 14:30 I I ORE...: 14:30 ! 11 G I O R N A T A ! ORE....: 15:00 I I--------------------------------------------------------------I I--------------------------------------------------------------I I--------------------------------------------------------------I I BISTAGNO VALLE BORMIDA - PASTORFRIGOR FRASSINETO I I ATLETICO ACQUI F.B.C. - SALSASIO I I ANDEZENO - SCIOLZE I I BUTTIGLIERESE 95 - MONCALIERI CALCIO 1953 I I CASSINE - BUTTIGLIERESE 95 I I BISTAGNO VALLE BORMIDA - QUARGNENTO DILETTANTI I I CASSINE - ATLETICO ACQUI F.B.C. I I MARENTINESE - QUARGNENTO DILETTANTI I I MONCALIERI CALCIO 1953 - MARENTINESE I I MARENTINESE - NUOVA ASTIGIANA CALCIO I I NICESE - ANDEZENO I I NICESE - ATLETICO ACQUI F.B.C. I I QUARGNENTO DILETTANTI - VALFENERA I I NUOVA ASTIGIANA CALCIO - BISTAGNO VALLE BORMIDA I I PASTORFRIGOR FRASSINETO - NUOVA ASTIGIANA CALCIO I I SALSASIO - ANDEZENO I I SCIOLZE - PASTORFRIGOR FRASSINETO I I SALSASIO - BUTTIGLIERESE 95 I -

Commission Implementing Decision of 7 February 2019 on the Publication

C 60/4 EN Official Journal of the European Union 15.2.2019 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 7 February 2019 on the publication in the Official Journal of the European Union of an application to amend the specification for a name in the wine sector in accordance with Article 105 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council (Barbera d’Asti (PDO)) (2019/C 60/05) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 (1), and in particular Article 97(3) thereof, Whereas: (1) Italy submitted an application to amend the specification for the name ‘Barbera d’Asti’ in accordance with Article 105 of Regulation (EU) No 1308/2013. (2) The Commission examined the application and found that the conditions laid down in Articles 93 to 96, 97(1), 100, 101 and 102 of Regulation (EU) No 1308/2013 had been met. (3) In order to allow statements of objection to be submitted in accordance with Article 98 of Regulation (EU) No 1308/2013, the application to amend the specification for the name ‘Barbera d’Asti’ should be published in the Official Journal of the European Union, HAS DECIDED AS FOLLOWS: Sole Article The application to amend the specification for the name ‘Barbera d’Asti’ (PDO) in accordance with Article 105 of Regu lation (EU) No 1308/2013 is contained in the Annex to this Decision. -

Provincia Di Alessandria Aggiornamento Al 26/05/2011

Provincia di Alessandria aggiornamento al 26/05/2011 Ñ# # Balzola Villanova Monferrato $$$ $ $$$$$$ Morano sul Po Camino(! $$ Moncestino (!$$ (! (! Gabiano $$ $ $$ $ Coniolo $ $ $ $ $$ $$ $Villamiroglio Solonghello Pontestura $ $$ $ $ $ # Frassineto Po $ Mombello Monferrato Casale Monferrato $ $ $ # $ $ $$ Ozzano Monferrato $ $ Cerrina Monferrato Odalengo Grande (! San Giorgio Monferrato (!Serralunga di Crea Treville Ticineto Valmacca $ $ $ Treville $ $$ Cereseto! Ñ Borgo San Martino Murisengo Ponzano Monferrato(!$ ( # Villadeati Terruggia $ Castelletto Merli Sala Monferrato Bozzole Rosignano Monferrato Pomaro Monferrato Odalengo Piccolo (! Ñ Cella Monte Occimiano Villadeati $$ (! Giarole Ottiglio (! Alfiano Natta Frassinello$ Monferrato Guazzora Conzano Mirabello Monferrato Isola Sant'Antonio Olivola $ Molino dei Torti Camagna (!Monferrato $$ $ Valenza $ (! $ Guazzora Alzano Scrivia Vignale Monferrato$$ $ $ $ San Salvatore Monferrato $ (! Lu Bassignana $ Altavilla Monferrato(! ! (! $ (! ( $ Alluvioni Cambio' (! $Cuccaro Monferrato $ Pecetto di Valenza (! $ $$ $ Castelnuovo Scrivia (! Legenda Castelletto Monferrato Rivarone $ (! (! Ñ Sale (! (! Bric dell'Olio Fubine Montecastello Comunicazione Quargnento $ Pontecurone $ (! Alessandria S.O.R. $ Piovera Sempre$ positiva # Pietra Marazzi $ (! $$ $ (! Ñ $$ Con portatile a terra o veicolare $ Asti ospedale (! # (! Casalnoceto Solo veicolare Solero # Ñ Felizzano ALESSANDRIA Viguzzolo(! #Castellar Guidobono Veicolare parzialmente# positivo Quattordio## # $ Tortona(! (! (!Volpeglino$$ -

Provincia Di Alessandria Derivazioni N. 20-25 - Consorzio Irrigazione II Grado Alessandrino Orientale Scrivia

REGIONE PIEMONTE BU4 26/01/2017 Provincia di Alessandria Derivazioni n. 20-25 - Consorzio Irrigazione II grado Alessandrino Orientale Scrivia. Domanda per la pronuncia di compatibilità ambientale di competenza regionale e per la variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso agricolo (irriguo) dal Torrente Curone in Comune di Monleale. Il sottoscritto Ing. Claudio COFFANO - Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione; OMISSIS Premesso che: - con D.P.G.R. n. 7342 del 17/09/1984 è stata rilasciata al Comune di Viguzzolo la concessione di derivazione d’acqua n. 25, dal Torrente Curone, in territorio del Comune di Monleale, per derivare: - la portata massima di 250 l/s e media di 177 l/s, ad uso agricolo (irrigazione di ettari 176.34.00 su un comprensorio irriguo di ettari 201.40.74 ubicati in Comune di Viguzzolo), effettuando il prelievo nel periodo dal 15 Aprile al 15 Settembre; - la portata massima di 250 l/s e media di 195 l/s, ad uso forza motrice (Mulino della Cavallina), per produrre sul salto di 4,35 m la potenza nominale media di 8,32 kW, effettuando il prelievo nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre; - con D.P.G.R. n. 6020 del 27/08/1986 è stata rilasciata al Comune di Volpedo la concessione di derivazione d’acqua n. 20, dal Torrente Curone, in territorio del Comune di Volpedo, per derivare: - la portata massima di 800 l/s e media di 100 l/s, ad uso agricolo (irrigazione di ettari 98.17.50 su un comprensorio irriguo di ettari 151.26.18 ubicati in Comune di Volpedo), effettuando il prelievo nel periodo dal 15 Aprile al 15 Settembre; - la portata massima di 800 l/s e media di 375 l/s, ad uso forza motrice (Mulino Molinetto), per produrre sul salto di 3,70 m la potenza nominale media di 13,60 kW, effettuando il prelievo nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre - con domanda (Prot. -

DOC Monferrato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "MONFERRATO" Approvato con DM 22.11.1994 GU 82 - 02.12.1994 Modificato con DM 02.04.1996 GU 85 - 11.04.1996 Modificato con DM 23.08.2001 GU 09 - 08.09.2001 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Articolo 1 Denominazione La denominazione di origine controllata “Monferrato” e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Articolo 2 Base ampelografica La denominazione "Monferrato" senza alcuna specificazione è riservata al vino bianco o rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Piemonte iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare. La denominazione "Monferrato" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione varietale: Chiaretto o Ciaret : Barbera e/o Bonarda N. e/o Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Dolcetto Freisa e/o Grignolino e/o Pinot nero e/o Nebbiolo, da soli o congiuntamente per almeno l'85%; possono concorrere, per un massimo del 15% altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Piemonte; Dolcetto: vitigno Dolcetto per almeno l'85%; -

Con L'operazione “Cavour” Duro Colpo Allo Spaccio Di Droga

ANC070422001e2_ac1e2 18-04-2007 18:09 Pagina 1 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46) art. 1, comma 1, DCB/AL SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - DOMENICA 22 APRILE 2007 - ANNO 105 - N. 15 - Û 1,00 Impegnativa indagine condotta da magistratura e carabinieri Politica locale L’Ancora A pagina 7 • Un altro candidato sindaco. e i disguidi Con l’operazione “Cavour” • Lettera di Danilo Rapetti agli acquesi. Da alcune settimane alcuni • Ristorto: Ferraris espulso abbonati a L’Ancora non rice- per fallo da ultimo uomo. vono il settimanale al venerdì: duro colpo allo spaccio di droga A pagina 8 abbiamo appurato le cause e, • Gallizzi: l’inciucio del Cen- onore al merito, la colpa in pro- tro sinistra & C. posito non è delle Poste Italiane, Acqui Terme. Un’operazio- trovavano a tutte le ore del A pagina 9 anzi dobbiamo pubblicamente ne delicata e impegnativa, di giorno e della notte, ma par- • La lista dei Ds; la lista di riconoscere che l’Ufficio Posta- quelle che vengono narrate ticolarmente nelle ore sera- Forza Italia; la lista de La le di Acqui Terme è sotto questo per l’abilità investigativa di li, nelle vicinanze del «pho- città ai cittadini; accordo aspetto encomiabile. Quando, chi l’ha diretta e compiuta, di ne center» di quella via. tra Margherita ed Acqui al giovedì sera, l‘Ufficio Postale come è stata realizzata. In- Ed ecco il via ad indagini per Acqui. acquese riceve i sacchi con le somma, di tali dimensioni da che hanno portato alla sco- A pagina 11 copie degli abbonati acquesi, e infondere tra la gente ulterio- perta di un giro di droga che • L’ex assessore Pci, Olia: nello smistamento vede delle re fiducia e stima nell’effica- comprendeva lo spaccio di perché io scelgo Bosio. -

Barbera Del Monferrato Superiore”

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE” Approvato DOC con DPR 09.01.1970 G.U. 72 - 21.03.1970 Approvato DOCG con DM 27.06.2008 G.U. 158 - 08.07.2008 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP Articolo 1 Denominazione e vini 1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Barbera del Monferrato Superiore” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: Vini rossi: Barbera del Monferrato Superiore. Articolo 2 Base ampelografica 1. Il vino “Barbera del Monferrato Superiore” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera: minimo 85% Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: massimo 15%. Articolo 3 Zona di produzione delle uve 1. La zona di produzione del vino “Barbera del Monferrato Superiore” comprende i territori dei seguenti comuni: 2. Provincia di Alessandria: a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bistagno, Carpeneto, Capriata d’Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, -

Provincia Località Zona Climatica Altitudine ALESSANDRIA ACQUI

Provincia Località Zona climatica Altitudine ALESSANDRIA ACQUI TERME E 156 ALBERA LIGURE E 415 ALESSANDRIA E 95 ALFIANO NATTA E 280 ALICE BEL COLLE E 418 ALLUVIONI CAMBIÌ E 77 ALTAVILLA MONFERRATO E 256 ALZANO SCRIVIA E 77 ARQUATA SCRIVIA E 248 AVOLASCA E 425 BALZOLA E 119 BASALUZZO E 149 BASSIGNANA E 96 BELFORTE MONFERRATO E 297 BERGAMASCO E 125 BERZANO DI TORTONA E 270 BISTAGNO E 175 BORGHETTO DI BORBERA E 295 BORGO SAN MARTINO E 107 BORGORATTO ALESSANDRINO E 105 BOSCO MARENGO E 121 BOSIO E 358 BOZZOLE E 91 BRIGNANO-FRASCATA E 288 CABELLA LIGURE E 510 CAMAGNA MONFERRATO E 261 CAMINO E 252 CANTALUPO LIGURE E 383 CAPRIATA D'ORBA E 176 CARBONARA SCRIVIA E 177 CARENTINO E 160 CAREZZANO E 300 CARPENETO E 329 CARREGA LIGURE F 958 CARROSIO E 254 CARTOSIO E 230 CASAL CERMELLI E 102 CASALE MONFERRATO E 116 CASALEGGIO BOIRO E 321 CASALNOCETO E 159 CASASCO E 398 CASSANO SPINOLA E 191 CASSINE E 190 CASSINELLE E 360 CASTELLANIA E 400 CASTELLAR GUIDOBONO E 144 CASTELLAZZO BORMIDA E 104 CASTELLETTO D'ERRO E 544 CASTELLETTO D'ORBA E 200 CASTELLETTO MERLI E 268 CASTELLETTO MONFERRATO E 197 CASTELNUOVO BORMIDA E 123 CASTELNUOVO SCRIVIA E 85 CASTELSPINA E 116 CAVATORE E 516 CELLA MONTE E 268 CERESETO E 280 CERRETO GRUE E 251 CERRINA MONFERRATO E 225 CONIOLO E 252 CONZANO E 262 COSTA VESCOVATO E 305 CREMOLINO E 405 CUCCARO MONFERRATO E 232 DENICE E 387 DERNICE E 600 FABBRICA CURONE F 712 FELIZZANO E 114 FRACONALTO F 725 FRANCAVILLA BISIO E 160 FRASCARO E 124 FRASSINELLO MONFERRATO E 261 FRASSINETO PO E 104 FRESONARA E 143 FRUGAROLO E 112 FUBINE E 192 GABIANO -

BANDO Alessandria

Città di Tortona DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019 E 2020 Ambito territoriale n. 05 COMUNE CAPOFILA:TORTONA Elenco Comuni appartenenti all’ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali: ALLUVIONI PIOVERA, ALZANO SCRIVIA, AVOLASCA, BERZANO DI TORTONA, BRIGNANO FRASCATA, CARBONARA SCRIVIA, CAREZZANO, CASALNOCETO, CASASCO, CASTELLANIA, CASTELLAR GUIDOBONO, CASTELNUOVO SCRIVIA, CERRETO GRUE, COSTA VESCOVATO, DERNICE, FABBRICA CURONE, GARBAGNA, GREMIASCO, GUAZZORA, ISOLA SANT'ANTONIO, MOLINO DEI TORTI, MOMPERONE, MONLEALE, MONTACUTO, MONTEGIOCO, MONTEMARZINO, PADERNA, PONTECURONE, POZZOL GROPPO, SALE, SAN SEBASTIANO CURONE, SANT'AGATA FOSSILI, SAREZZANO, SPINETO SCRIVIA, TORTONA, VIGUZZOLO, VILLALVERNIA, VILLAROMAGNANO, VOLPEDO, VOLPEGLINO Al COMUNE DI ______________________________ (Comune di residenza del richiedente alla data del 1° settembre 2020) Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione Fondo di cui all’art. 11, L. 431/1998 e s.m.i. O anno 2019 O anno 2020 (barrare l’opzione di interesse, se non esercitata l’opzione, l’istruttoria è su i due anni) La domanda deve essere presentata dal richiedente presso il Comune di residenza (solo se previsto nel bando può essere presentata in alternativa presso gli uffici del medesimo Comune capofila). 1 Io richiedente: Cognome _________________________________________ Nome ___________________________________________ Nato a il Codice Fiscale Residente nel Comune di ____________________________________ (Prov. ) c.a.p. Indirizzo Recapito telefonico _ email/pec presento domanda per accedere ai contributi per il Fondo sostegno alla locazione di cui all’art. 11, L. n. 431/1998 e s.m.i. A tal fine, sottoscrivo le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.