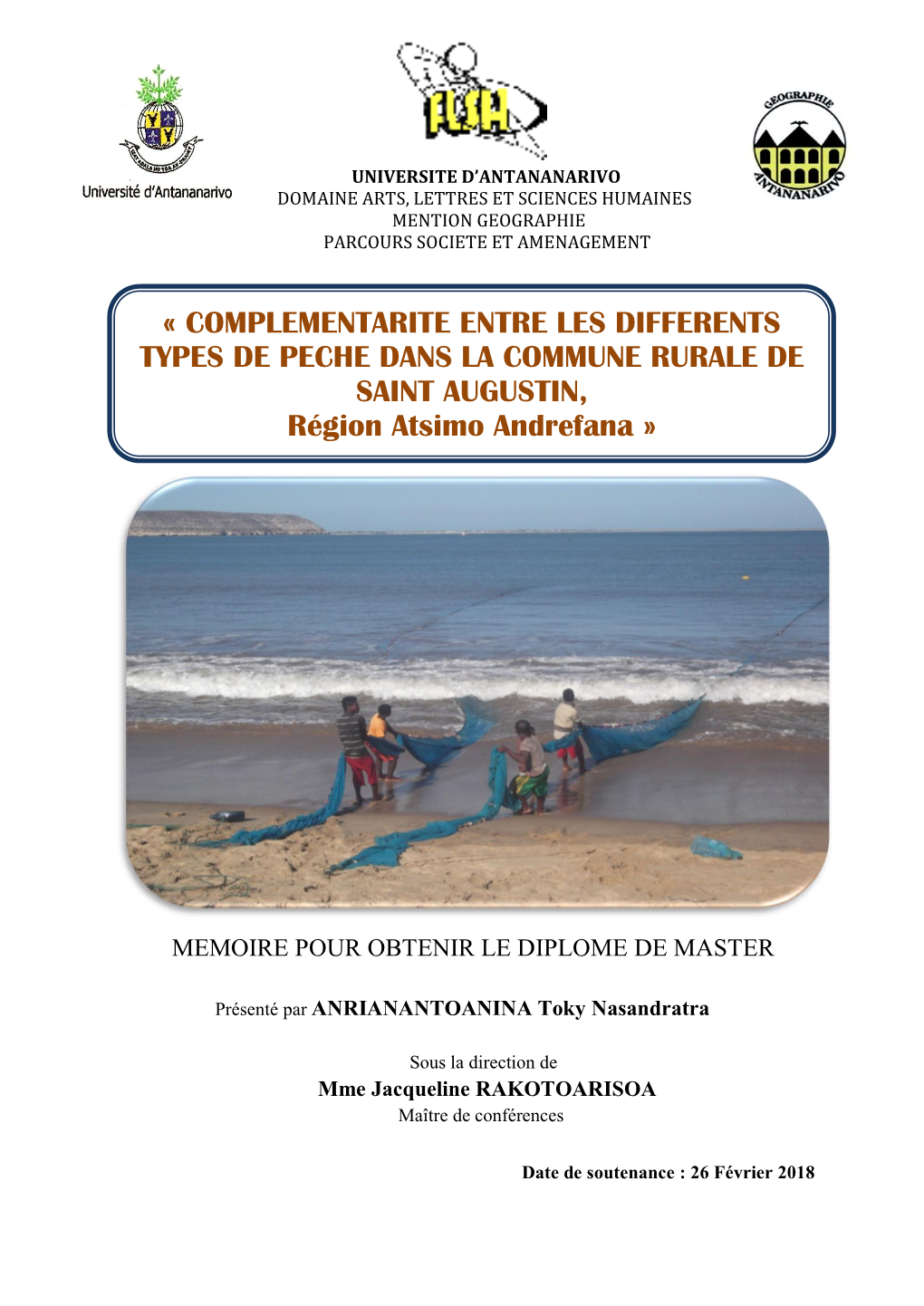

Complementarite Entre Les Differents

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

«Etude De La Diversité Biologique Et De La Santé Des Récifs Coralliens Des

Gough, C., Harris, A., Humber, F. and Roy, R. «Etude de la diversité biologique et de la santé des récifs coralliens des sites pilotes du projet Gestion des Ressources Naturelles Marines du Sud de Toliara» (Projet MG0910.01) Biodiversity and health of coral reefs at pilot sites south of Toliara WWF Southern Toliara Marine Natural Resource Management project MG 0910.01 2D Aberdeen Studios, 22-24 Highbury Grove, London N5 2EA, UK. [email protected] Tel: +44 (0)20 3176 0548 Fax: +44 (0)800 066 4032 Blue Ventures Conservation Report Acknowledgements: The authors would like to thank the WWF teams in Toliara and Antananarivo and the Blue Ventures London staff for logistical support. Thanks to Vola Ramahery and Gaetan Tovondrainy from WWF Toliara for their support in the field and Mathieu Sebastien Raharilala and Soalahatse for their technical assistance. Thanks also go to the Blue Ventures dive team for their hard work and scientific expertise. Many thanks also to each of the village communities for their kind help and hospitality. Our sincere thanks also to Geo-Eye for their kind donation of the high-resolution satellite imagery. Recommended citation: Gough, C., Harris, A., Humber, F. and Roy, R. (2009). Biodiversity and health of coral reefs at pilot sites south of Toliara WWF Marine resource management project MG 0910.01 Author’s contact details: Charlotte Gough ([email protected]); Alasdair Harris ([email protected]); Frances Humber ([email protected]); Raj Roy ([email protected]) ii Blue Ventures Conservation Report Table of Contents List of Abbreviations ............................................ 2 Zone C – Itampolo (commune Itampolo)........... -

PCD Soalara Final CORRIGEDEC2006

PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL DE LA COMMUNE RURALE DE SOALARA SUD DISTRICT DE TOLIARA II PROVINCE AUTONOME DE TOLIARA REGION DU SUD OUEST Novembre 2006 2 SOMMAIRE 1 .INTRODUCTION........................................................................................................... 5 2 METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PCD ...................................................... 5 2.1.1 La phase d’information et de sensibilisation............................................................. 5 2.1.2 L’élaboration de la monographie communale .......................................................... 5 2.1.3 Le diagnostic participatif........................................................................................... 5 2.1.4 La détermination des axes stratégiques de développement et l’identification des actions de développement....................................................................................................... 6 2.1.5 La validation du PCD................................................................................................ 6 MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE ................................................................................. 7 1. LES CARACTERISTIQUES ET LES POTENTIALITES. .............................................. 8 1.1 Historique de la Commune ........................................................................................ 8 1.1.1 Origine de la Commune...................................................................................... 8 1.1.2 Toponymie.......................................................................................................... -

Octopus Cyanea Dans La Région Sud-Ouest De Madagascar

Evaluation de stock de poulpe : Octopus cyanea dans la Région Sud-Ouest de Madagascar. Item Type Thesis/Dissertation Authors Raberinary, Daniel Publisher Université de Toliara Download date 04/10/2021 06:59:35 Link to Item http://hdl.handle.net/1834/9463 UNIVERSITE DE TOLIARA ECOLE DOCTORALE THEMATIQUE SCIENCES MARINES ET HALIEUTIQUES THESE Pour obtenir le diplôme de DOCTORAT OPTION : Sciences Marines et Halieutiques Spécialité : Gestion des ressources aquatiques et aquaculture EVALUATION DE STOCK DE POULPE: Octopus cyanea DANS LA REGION SUD-OUEST DE MADAGASCAR Présentée et soutenue publiquement par RABERINARY Daniel Le 01 Décembre 2015 Jury : Daniel Kotonirina RAMAMPIHERIKA HDR Université de Toliara (Président) Eulalie RANAIVOSON Professeur Titulaire à l’Université de Toliara (Rapporteur interne) Gérard LASSERRE Professeur Titulaire à l’Université de Montpellier (Rapporteur externe) MARA Edouard REMANEVY Professeur Titulaire à l’Université de Toliara (Directeur de thèse) Warwick SAUER Professeur, Rhodes University (Co-Directeur de thèse) Théodore RAZAKAMANANA Professeur Titulaire C.E.à l’Université de Toliara (Examinateur) Man Wai RABENEVANANA Maî tre de conférences à l’Université de Toliara (Examinateur) REMERCIEMENTS La première personne que je tiens à remercier est MARA Edouard REMANEVY, mon Directeur de thèse, Professeur Titulaire à l’IH.SM, Université de Toliara, de m’avoir toujours soutenu depuis mon stage de DEA et qui a su me laisser la liberté nécessaire à l'accomplissement de mes travaux, en gardant toujours un œil critique et avisé. Nos échanges continuels, si riches, ont sûrement été la clé de réussite de cette recherche. Je remercie ensuite sincèrement Gérard LASSERRE, Professeur Titulaire à l’Université Polytechnique de Montpellier II, qui m’a beaucoup guidé depuis le commencement de ce travail, et a consacré du temps pour corriger mon manuscrit en me donnant des précieux conseils. -

New Transhumance in the Mahafaly Plateau Region in Madagascar

ARTICLE IN PRESS - EARLY VIEW MADAGASCAR CONSERVATION & DEVELOPMENT VOLUME 11 | ISSUE 1 — MAY 2016 page 1 ARTICLE http://dx.doi.org/10.4314/mcd.v11i1.3 The cattle raiders leave us no choice: New transhumance in the Mahafaly Plateau region in Madagascar Johanna F. GoetterI Correspondence: Johanna F. Goetter Department for Environmental Economics, Brandenburg Technical University Cottbus-Senftenberg, Erich- Weinert-Straße 1, 03046 Cottbus, Germany E-mail: [email protected] ABSTRACT région afin de comprendre comment cette nouvelle forme de This article reports findings from a qualitative case study on the transhumance est apparue et comment elle a été élaborée afin recent development of a pastoral transhumance movement in the d’identifier les similarités et les différences par rapport à la trans- Mahafaly Plateau region in Madagascar. Interviews with pastora- humance traditionnelle qui reste d’actualité et suit la même direc- lists from 26 villages are analyzed within a framework of contem- tion mais en sens opposé. Les interviews ont abordé les porary new institutional economics to investigate pastoral expériences personnelles des bouviers sur la pratique de la nou- mobility, as a response to the Madagascar-wide problem of cattle velle transhumance ou la transhumance traditionnelle ainsi que raiders (dahalo). The conditions for the new movement are com- leur perception des menaces que représentent les voleurs de bé- pared to a traditional transhumance movement comprising the tail (dahalo, en dialecte régionale malaso). Les avantages et les li- same actors but in reverse geographical direction. Contrary to mites de la nouvelle transhumance ont également été many previous studies from Madagascar, the results reveal that globalement abordés. -

Characteristics of Rural Markets in the Mahafaly Plateau Region Analysis of Market Monitoring Data from 2013 and 2014

Participatory research to support sustainable land management on the Mahafaly Plateau in south-western Madagascar Characteristics of rural markets in the Mahafaly Plateau region Analysis of market monitoring data from 2013 and 2014 This report was compiled by Regina Neudert, David Bautze and Leopold Andrianjohary, Work package Socio-economics, Brandenburg Technical University Cottbus. Correspondence address: [email protected] BTU Cottbus, December 2015 Content List of tables ........................................................................................................................................ 2 List of figures ....................................................................................................................................... 2 Electronic appendix ............................................................................................................................. 2 Introduction ................................................................................................................................. 3 Methods ...................................................................................................................................... 3 Results ......................................................................................................................................... 5 Market network analysis ..................................................................................................................... 5 Crops ................................................................................................................................................... -

Agriculture Et Elevage Traditionnels Dans La Region De Toliara

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ---------------------------- UNIVERSITE DE TOLIARA FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES --------------------------------- PROJET DE DEVELOPPEMENT D’ELEVAGE DANS LE SUD-OUEST ------------------------------------------------------ CONVENTION N° 03/04/ DELSO/ FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES _________________________________________ AGRICULTURE ET ELEVAGE TRADITIONNELS DANS LA REGION DE TOLIARA Mémoire D.E.A. présenté par ANFANI Hamada Bacar Option : Géographie Sous la direction de Monsieur NAPETOKE Marcel Maître de Conférences à l’Université de Toliara Date de soutenance : 13 Septembre 2005 Année universitaire 2004 - 2005 REMERCIEMENTS Ce travail a pu être réalisé grâce aux conseils et aux aides matérielles, morales et financières de différentes personnes que nous devrons remercier ici. Nos remerciements et notre profonde reconnaissance vont tout d’abord à : - Monsieur NAPETOKE Marcel, Maître de Conférences à l’Université de Tuléar qui a accepté de nous diriger dans ce travail, - Monsieur JAOFETRA Tsimihato qui n’a jamais cessé de nous donner des conseils et de nous remonter le moral, - Monsieur RAZAFINDRAKOTO Marc Joseph, Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines qui nous a permis de réaliser ce travail dans un plus bref délai, Tous les enseignants qui ont assuré notre formation de Géographie depuis notre première année Universitaire, - Tous les Responsables du Projet « DELSO » qui nous ont accordé une aide financière et logistique au cours de la réalisation de ce mémoire. Nos remerciements vont aussi à : - toute notre famille qui, malgré sa pauvreté, s’est sacrifiée pour faire de nous ce que nous sommes, - toute la famille DEZA Jean Marie, qui m’a toujours aidé pendant les moments les plus difficiles, - Madame RAZANAJAFY Jeanne (NAKE) qui a toujours su patienter et supporter ma vie estudiantine et qui a déployé tous ses efforts pour que ce travail soit une réussite. -

Par: Razafindranaivoilaiandrianina

ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DEPARTEMENT EAUX ET FORETS Mémoire de Diplôme d’Etudes Approfondies en Foresterie, Développement et Environnement Analyse de la Stratégie de Gestion Intégrée de Feux : cas de la Région Atsimo Andrefana Par : RAZAFINDRANAIVO Ilaiandrianina Tsirisoa Promotion : Hintsy (((2008-2009)( ))) Devant le jury composé de : Pr. RAKOTOZANDRINY Jean de Neupomuscène : Président Pr. RAJOELISON Lalanirina Gabrielle : Encadreur Pr RAMAMONJISOA Bruno Salomon : Examinateur Dr. ACKERMANN Klaus : Examinateur 26 Mars 2010 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DEPARTEMENT DES EAUX ET FORETS Mémoire de Diplôme d’Etudes Approfondies en Foresterie, Développement et Environnement Analyse de la Stratégie de Gestion Intégrée de Feux : cas de la Région Atsimo Andrefana Par : RAZAFINDRANAIVO Ilaiandrianina Tsirisoa Promotion : Hintsy ( 2008-2009 ) Devant le jury composé de : Pr. RAKOTOZANDRINY Jean de Neupomuscène : Président Pr. RAJOELISON Lalanirina Gabrielle : Encadreur Pr RAMAMONJISOA Bruno Salomon : Examinateur Dr. ACKERMANN Klaus : Examinateur Remerciements `xá ÑÄâá zÜtÇwá xà ÜxáÑxvàâxâå ÜxÅxÜv|xÅxÇàá äÉÇà tâ UÉÇ W|xâ Öâ| ÅËt àÉâ}ÉâÜá u°Ç| àÉâà tâ ÄÉÇz wx Åt i|x xà Çx ÅËt Ñtá Öâ|àఠţÅx tâå ÅÉÅxÇàá Äxá ÑÄâá w|yy|v|ÄxáA VËxáà zÜúvx õ Äâ| Öâx }ËtÜÜ|äx õ y|Ç|Ü vxá àÜtätâå wx Üxv{xÜv{xA ]x à|xÇá õ ÜxÅxÜv|xÜ tâáá| õ àÉâá vxâå Öâ| ÇÉâá ÉÇà t|w°á õ Ät Ü°tÄ|átà|ÉÇ wx vxààx °àâwx? àÜ¢á ÑtÜà|vâÄ|¢ÜxÅxÇà õ M Monsieur RAKOTOZANDRINY Jean de Neupomuscène, Professeur titulaire, Directeur scientifique de la formation en troisième cycle à l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques qui nous a fait l’honneur de présider ce mémoire. -

Résultats Détaillés Toliary

RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 6 TOLIARY BV reçus: 304 sur 304 HVM IND OBAMA FITIBA AVOTS AREMA MAPAR IND IND TIM IND IND MONIM AJFO E OMBILA MIARA- MASOA TSIMAN A TANIND HY DIA NDRO AVAKE N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E RAZA MAHER Y REGION 61 ANDROY BV reçus 58 sur 58 DISTRICT: 6101 AMBOVOMBE ANDROY BV reçus21 sur 21 01 AMBANISARIKA 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 02 AMBAZOA 0 0 8 7 1 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 03 AMBOHIMALAZA 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 04 AMBONAIVO 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 05 AMBONDRO 0 0 8 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 AMBOVOMBE ANDRO 1 0 12 12 2 10 7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 07 AMPAMATA 1 0 8 8 1 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 08 ANALAMARY 0 0 6 6 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 09 ANDALATANOSY 0 0 8 7 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 ANDOHARANO 1 0 6 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ANDRAGNANIVO 0 0 6 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 ANJEKY ANKILIKIRA 1 0 8 8 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 ANTANIMORA SUD 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 ERADA 0 0 8 8 1 7 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 15 IMANOMBO 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 16 JAFARO 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 17 MAROALOMAINTE 1 0 8 8 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 18 MAROALOPOTY 0 7 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 MAROVATO BEFENO 0 0 8 7 0 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 SIHANAMARO 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 TSIMANANADA 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 TOTAL DISTRICT 5 7 166 160 18 142 91 1 0 0 2 1 3 7 9 0 0 0 28 DISTRICT: 6102 BEKILY BV reçus20 sur -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar

BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin de la première décade de juin 2014 (2014-D16) SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Conditions éco-météorologiques : page 1 Situation acridienne : page 2 Situation antiacridienne : page 6 Annexes : page 10 CONDITIONS CONDITIONS ÉCO-MÉTÉOROLOGIQUES ECO-METEOROLOGIQUES DURANT DURANT LA LA PREMIÈRE DEUXIEME DÉCADE DECADE DEDE JUIN JANVIER 2014 2014 Durant la 1ère décade, la pluviosité était nulle à très faible et donc hyper-déficitaire par rapport aux besoins du Criquet migrateur malgache dans toute la Grande-Île (figure 1). Les relevés (CNA) effectués dans l’Aire grégarigène montraient cependant que la plage optimale pluviométrique (annexe 1) était atteinte dans certaines localités des compartiments Centre et Sud de l’Aire de densation (11,5 mm à Efoetse, 38,0 mm à Beloha et 28,0 mm à Lavanono). Dans les zones à faible pluviosité, à l’exception de l’Aire d’invasion Est, les réserves hydriques des sols devenaient de plus en plus difficilement utilisables, le point de flétrissement permanent pouvant être atteint dans les biotopes les plus arides. Les strates herbeuses dans les différentes régions naturelles se desséchaient rapidement. En général, la hauteur des strates herbeuses variait de 10 à 80 cm selon les régions naturelles, les biotopes et les espèces graminéennes. Le taux de verdissement variait de 20 à 40 % dans l’Aire grégarigène et de 30 à 50 % dans l’Aire d’invasion. Les biotopes favorables au développement des acridiens se limitaient progressivement aux bas-fonds. Dans l’Aire grégarigène, le vent était de secteur Est tandis que, dans l’Aire d’invasion, les vents dominants soufflaient du Sud-Est vers le Nord- Ouest. -

Evaluation Des Impacts Du Cyclone Haruna Sur Les Moyens De Subsistance

1 EVALUATION DES IMPACTS DU CYCLONE HARUNA SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE, ET SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA VULNERABILITE DES POPULATONS AFFECTEES commune rurale de Sokobory, Tuléar Tuléar I Photo crédit : ACF Cluster Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance Avril 2013 2 TABLE DES MATIERES LISTE DES CARTES..................................................................................................................................... 3 LISTE DES GRAPHIQUES ..................................................................................................................................... 3 LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................... 4 ACRONYMES ............................................................................................................................................................ 5 RESUME ........................................................................................................................................................ 6 1. CONTEXTE ............................................................................................................................................ 8 2. OBJECTIFS ET METHODES ............................................................................................................. 11 2.1 OBJECTIFS ........................................................................................................................................... 11 2.2 METHODOLOGIE -

Annexe Information Scientifique (Écologique Et Biologique Marines) Pour L'apm Nosy Ve Androka Résumé (En Moins De 150 Mots

Annexe Information scientifique (écologique et biologique marines) pour l’APM Nosy Ve Androka Note : Veuillez Ne pas incorporer des tableaux, graphiques, figures, photos ou autres illustrations dans le manuscrit du texte, mais veuillez envoyer ces fichiers séparés. Toutefoois, les légendes des figures doivent être inclus à la fin du fichier texte, toutefois. Titre/nom de la région : Parc National de Nosy Ve-Androka/Sud Ouest de Madagascar. Présenté par (noms, affiliations, titre, coordonnées) Nom : RAKOTONIRINA Tolojanahary Date et lieu de naissance : 13 Juin 1984 à Betroka Fils de RAKOTONIRINA Joseph et de RASOAMIARANA Jeanne d’Arc Fonction : Chef de Volet Parc Marin Tél : 034 49 401 73 Email : [email protected] / [email protected] Résumé (en moins de 150 mots) La Parc National Nosy Ve-Androka est une Aire Protégée Marine couvrant une superficie de 92 080ha dont 28 820ha des Noyaux Durs et 63 260ha des Zones Tampons. Il est composé de huit parcelles disposées en grappe. Il fait partie du réseau des Parcs Nationaux et Réserves de Madagascar. Le Parc National Nosy Ve-Androka est inclut dans le système récifal corallien de la région du Sud Ouest de Madagascar reconnus comme les plus riches des eaux tropicales et abrite le troisième système récifal du monde. Le Parc National Nosy Ve-Androka renferme environ plus de 140 espèces de coraux, 240 espèces de poissons. En moyenne, la biomasse des poissons commerciaux dans le parc remonte jusqu’à 136,49 tonnes/km², des poissons indicateurs des récifs, des mollusques, des échinodermes, des phanérogames marines. On y trouve aussi des espèces rares telles que les Cœlacanthes, des espèces de tortues marines, les Dugongs, des Dauphins et des Baleines. -

Fombandrazana Vezo: Ethnic Identity and Subsistence

FOMBANDRAZANA VEZO: ETHNIC IDENTITY AND SUBSISTENCE STRATEGIES AMONG COASTAL FISHERS OF WESTERN MADAGASCAR by EARL FURMAN SANDERS (Under the Direction of THEODORE GRAGSON) ABSTRACT The complex dynamic among coastal peoples of western Madagascar involves spread of cultural elements due to extensive seasonal migrations, tribes and ethnic groups merging into progressively broader ethnic groups, distinctions based on interethnic and intra-ethnic boundaries, and lumping of peoples with remotely similar subsistence patterns which has perpetuated ethnonym vagaries. This study analyzes the cultural bases of the Vezo, a group of marine fishers inhabiting the west coast of Madagascar, with the intent of presenting a clearer image of what is entailed within the ethnonym, Vezo, both with respect to subsistence strategies and cultural identity. Three broad areas of inquiry, ethnohistory, ecological niche as understood from the Eltonian definition, and geographical scope inform the field research. Access to these areas leans heavily on oral histories, which in turn is greatly facilitated by intensive participant observation and work in the native language. The analysis shows that the Vezo constitute a distinct ethnic group composed of diverse named patrilineal descent groups. This ethnic group is defined by common origins and a shared sense of common history, which along with the origins of the taboos are maintained within their oral histories. Within the ethnonym, Vezo, there are subsistence as well as other cultural distinctions, most notably the taboos. These distinctions are the bases of the ethnic boundaries separating those who belong to the Vezo cultural group and others who are referred to as Vezo (Vezom-potake and Vezo-loatse) due to geographical disposition.