Afrika in Berlin: Das Afrikanische Viertel

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Berlin - Wikipedia

Berlin - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin Coordinates: 52°30′26″N 13°8′45″E Berlin From Wikipedia, the free encyclopedia Berlin (/bɜːrˈlɪn, ˌbɜːr-/, German: [bɛɐ̯ˈliːn]) is the capital and the largest city of Germany as well as one of its 16 Berlin constituent states, Berlin-Brandenburg. With a State of Germany population of approximately 3.7 million,[4] Berlin is the most populous city proper in the European Union and the sixth most populous urban area in the European Union.[5] Located in northeastern Germany on the banks of the rivers Spree and Havel, it is the centre of the Berlin- Brandenburg Metropolitan Region, which has roughly 6 million residents from more than 180 nations[6][7][8][9], making it the sixth most populous urban area in the European Union.[5] Due to its location in the European Plain, Berlin is influenced by a temperate seasonal climate. Around one- third of the city's area is composed of forests, parks, gardens, rivers, canals and lakes.[10] First documented in the 13th century and situated at the crossing of two important historic trade routes,[11] Berlin became the capital of the Margraviate of Brandenburg (1417–1701), the Kingdom of Prussia (1701–1918), the German Empire (1871–1918), the Weimar Republic (1919–1933) and the Third Reich (1933–1945).[12] Berlin in the 1920s was the third largest municipality in the world.[13] After World War II and its subsequent occupation by the victorious countries, the city was divided; East Berlin was declared capital of East Germany, while West Berlin became a de facto West German exclave, surrounded by the Berlin Wall [14] (1961–1989) and East German territory. -

Afrikanisches Viertel

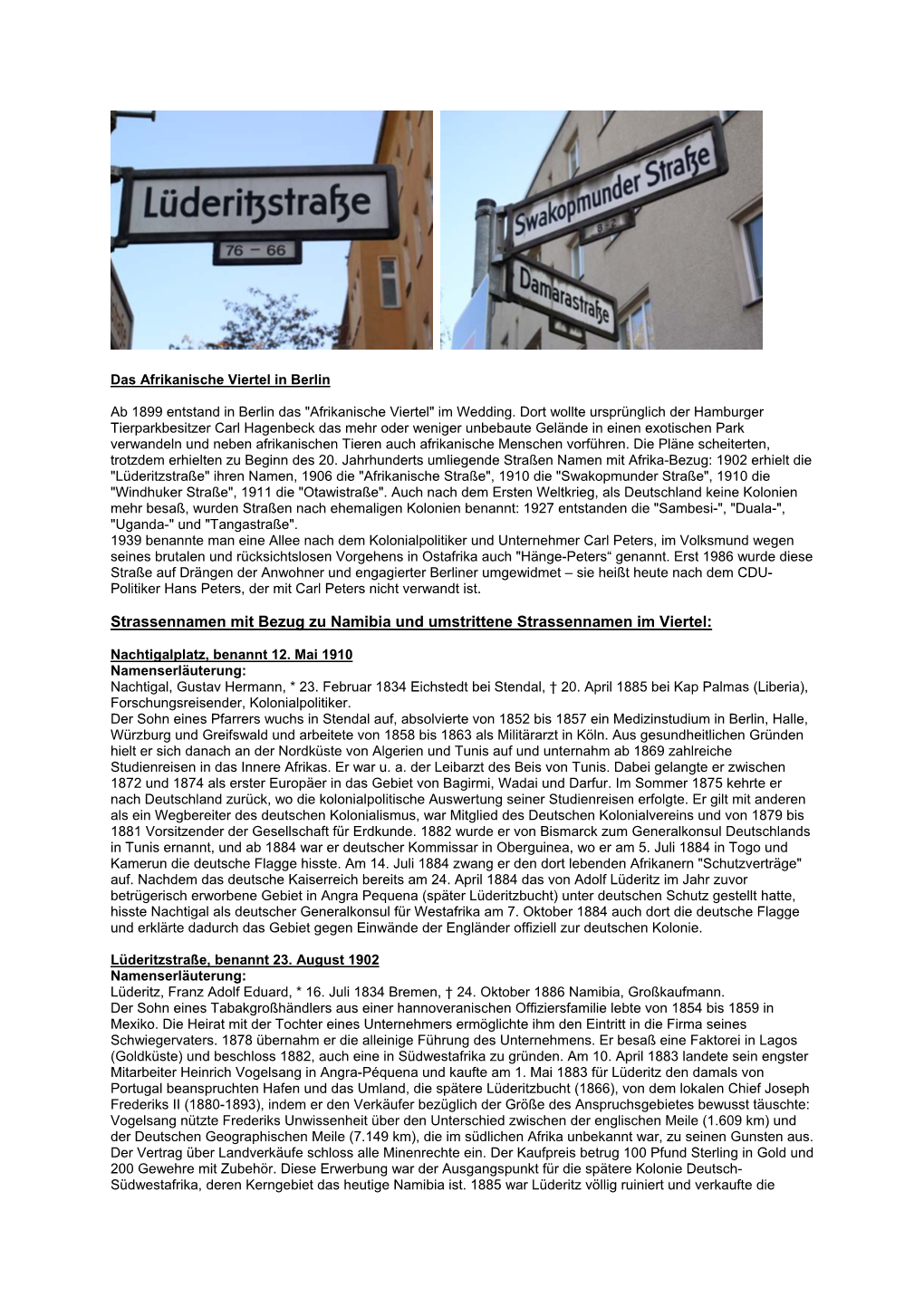

Afrikanisches Viertel Das Afrikanische Viertel in Berlin ist mit seiner großen Zahl an Afrika- und Standort Kolonialbezügen im Stadtbild einmalig in Deutschland. Alle Straßen und Plätze zwischen Seestraße, Müllerstraße und Volkspark Rehberge wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach afrikanischen Orten, Ländern oder Personen der deutschen Kolonialgeschichte benannt. Die Geschichte dieser Straßennamen ist alltägliche Erinnerung und Mahnung zugleich. Mit rücksichtsloser Gewalt und mit Betrug bean - spruchte das deutsche Kaiserreich zwischen 1884 und 1918 Teile Afrikas als Kolonien. Diese oft vergessene Kolonialzeit war geprägt Ein Kolonialviertel für Berlin Um die »deutschen Kolonien in Straßennamen zu vergegenwärtigen« erhielten die Straßen und durch gesetzlich sanktionierten Rassismus, Willkür und Gewalt und Plätze zwischen Müllerstraße, Seestraße und Jungfernheide über systematische Ausbeutung der afrikanischen Bevölkerung. Jahrzehnte hinweg Namen, die mit dem von Deutschland bean - spruchten »Kolonialbesitz« in Afrika verbunden waren. Spiegelbild der deutschen Sicht auf Afrika in vier Epochen Das Afrikanische Viertel, dessen Entstehung vom Berliner Magistrat ausdrücklich als Kolonialviertel geplant war, entstand um 1900 am damaligen Stadtrand Berlins. Der U- Bahnhof Seestraße war Endhaltestelle der neuen Berliner Nordsüdbahn. An das Afrikanische Viertel schlossen sich weitläufige Grünflächen und Wälder an: Die Rehberge und die Jungfernheide. In den Rehbergen plante Carl Hagenbeck die entwürdigende Ausstellung von Menschen aus Kolonien in so genannten Völkerschauen. Die Namen für Straßen und Plätze im Afrikanischen Viertel wurden nicht auf einmal vergeben. In über 50 Jahren zwischen 1899 und 1958 sind immer wieder Straßennamen mit Afrika- und Kolonialbezug hinzugekommen. Insofern spiegelt die Geschichte des Viertels den Blick auf den afrikanischen Kontinent aus vier Epochen deutscher Geschichte wider, der sich im Laufe der Zeit grundlegend verändert hat. -

POST-COLONIAL GHOSTS on the LOOSE in EUROPE Margarida Calafate Ribeiro 1

FILHOS DE IMPÉRIO E PÓS-MEMÓRIAS EUROPEIAS CHILDREN OF EMPIRES AND EUROPEAN POSTMEMORIES ENFANTS D’EMPIRES ET POSTMÉMOIRES EUROPÉENNES Saturday, 5th May 2018 untitled | 2018 | Ana Vidigal POST-COLONIAL GHOSTS ON THE LOOSE IN EUROPE Margarida Calafate Ribeiro 1 The 100th anniversary of the Battle of the Lys fell on April 9, 2018. The presidents of Portugal and France as well as the Prime Minister António Costa took part in the celebrations and the television and the newspapers marked the event emphatically. Marcelo Rebelo de Sousa stressed the significance of the human sacrifice involved, and the need to recognise it; Emmanuel Macron described the Portuguese military cemetery of Richebourg as a “symbol not of nationalist rancour but of European friendship and solidarity,” designating the “shared past” as a space of public memory for future generations. Along the same lines, António Costa underlined during the closing ceremony that “a hundred years later, we celebrate peace and reconciliation between European peoples and our desire to build a common future together.” An exhibition opened, Roots, focussed on the descendants of the Portuguese soldiers buried in Richebourg and on very different memories of this familial, national and European history. POST-COLONIAL GHOSTS ON THE LOOSE IN EUROPE The exhibition called on us to re-interrogate this conjoined past in its organic relation to the present in Portugal, in France and in Europe. In European history, 1918 marks the end of the war and with it the disintegration of three great empires - Germanic, Austro-Hungarian and Russian - and the emergence of nine states - Austria, Hungary, Yugoslavia, Czechoslovakia, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia and Finland. -

PS32 Colonial Past in the Neo-Colonial Present 08:30 - 10:40 Friday, 20Th April, 2018 Meeting Room 6 Track Track 5

PS32 Colonial Past in the Neo-Colonial Present 08:30 - 10:40 Friday, 20th April, 2018 Meeting Room 6 Track Track 5 08:35 - 08:55 PS32 Colonial Carcerality and the Neocolonial Indian Prison Mira Rai Waits Appalachian State University, Boone, USA Abstract Nestled within the elite Alipore district of Kolkata, capital of the Indian state of West Bengal, is the Alipore Central Jail. Still in use today, Alipore functions simultaneously as a memorial to anti-colonial resistance and as a testament to the lasting legacy of colonial infrastructure in the neocolonial setting. Constructed in 1910 using a radial plan, Alipore was commissioned to replace the dilapidated buildings of the old Alipore Jail, built a hundred years earlier. With its “modern” plan, this new Alipore promised to provide a more secure prison facility for Calcutta, which had become especially politically-charged, during the growing turbulence of the nationalist movement. In the decades that followed, many of the most prominent figures of the movement would reside within the jail as political prisoners. Today the cells that once contained these leaders have been repurposed as memorials; busts sit atop pedestals inside the cells with commemorative plaques marking the leaders’ dates of incarceration. When the British left India in 1947, the leaders of India’s newly-independent government, many of whom were political prisoners, viewed the reform of the colonial prison system as a top priority. Jail committees were formed and the Indian government sought the help of the UN to improve prison designs and management in the immediate aftermath of independence, however the vast majority of Indian states including, West Bengal, continue to this day to utilize colonial buildings and the colonial model of management. -

Presence of the Colonial Past Afrika Auf Europas Büh N E N a Reader on the Focus of the Theaterformen Festival Braunschweig 2010

presenCE of the colonial past afrika auf europas bÜh n e n a reader on the focus of the Theaterformen Festival Braunschweig 2010 supported by Content Editorial 04 I. ARCHIVE OF A POSSIBLE FUTURTE | Film series Archive of a possible future – notes on a film series | Nanna Heidenreich 06 Programme 08 II. Theatre productions Missie 10 Introduction 11 Ivo Kuyl interviews David van Reybrouck 12 Excerpt from Missie by David van Reybrouck 15 Exhibit A: Deutsch-Südwestafrika 16 Introduction 17 Performers’ quotes 18 The past that never ends Interview with Brett Bailey and Paul Grootboom | Frankfurter Rundschau 20 Influx Controls I: I wanna be wanna be Influx Controls II: On the 12th night of never I will not be held black 23 Introduction 24 Africa’s spirit was trampled down | Braunschweiger Zeitung 26 Performance Wonder | Kultiversum.de 26 Miss Soweto and the god of David Beckham | Nachtkritik.de 27 With all things Equal | excerpt from Influx Controls I: I wanna be wanna be 28 Pinkie’s Prayer | excerpt from Influx Controls II: On the 12th night of never I will not be held black 29 Pour en finir avec Bérénice 30 Introduction 31 The tragedy stays | Braunschweiger Zeitung 32 My Only True Country is my Body | David van Reybrouck about Faustin Linyekula 33 The Studios Kabako | Deutschlandfunksendung 36 III. THE PRESENCE OF THE ELSEWHERE IN THE NOW | thematic weekend Introduction 43 The complete programme of the thematic weekend 43 Decolonizing Germany | opening lecture by Kien Nghi Ha 47 Selected projects Baggage | Otobong Nkanga 57 Reconstructing Damon Albarn -

Kiez Kieken: Observations of Berlin, Vol. 1, Spring 2012 Maria Ebner Fordham University, [email protected]

Fordham University Masthead Logo DigitalResearch@Fordham Modern Languages and Literatures Student Modern Languages and Literatures Department Publications Spring 2012 Kiez Kieken: Observations of Berlin, Vol. 1, Spring 2012 Maria Ebner Fordham University, [email protected] Annie Buckel Fordham University James Hollingsworth Fordham University Caroline Inzucchi Fordham University Matthew Kasper Fordham University See next page for additional authors Follow this and additional works at: https://fordham.bepress.com/modlang_studentpubs Part of the German Language and Literature Commons, Modern Languages Commons, and the Modern Literature Commons Recommended Citation Ebner, Maria, ed. Kiez Kieken: Observations of Berlin. Vol. 1, Spring 2012. Bronx, NY: Modern Languages and Literatures Department, Fordham University. Web. This Book is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures Department at DigitalResearch@Fordham. It has been accepted for inclusion in Modern Languages and Literatures Student Publications by an authorized administrator of DigitalResearch@Fordham. For more information, please contact [email protected]. Authors Maria Ebner, Annie Buckel, James Hollingsworth, Caroline Inzucchi, Matthew Kasper, Kingsley Lasbrey, Alexander MacLeod, Sean Maguire, Leila Nabizadeh, Kathryn Reddy, Peter Scherer, and Kelsey Taormina This book is available at DigitalResearch@Fordham: https://fordham.bepress.com/modlang_studentpubs/1 ii k i k i zz nn KKK Observations of Berlin k Martyrs & Memories: Seeing Grün: -

Contemporary Afro-German Theater

University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Doctoral Dissertations Dissertations and Theses July 2017 The Drama of Race: Contemporary Afro-German Theater Jamele Watkins University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/dissertations_2 Part of the German Language and Literature Commons, Other Feminist, Gender, and Sexuality Studies Commons, Performance Studies Commons, and the Race, Ethnicity and Post-Colonial Studies Commons Recommended Citation Watkins, Jamele, "The Drama of Race: Contemporary Afro-German Theater" (2017). Doctoral Dissertations. 985. https://doi.org/10.7275/10006407.0 https://scholarworks.umass.edu/dissertations_2/985 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by the Dissertations and Theses at ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. THE DRAMA OF RACE: CONTEMPORARY AFRO-GERMAN THEATER A Dissertation Presented by JAMELE WATKINS Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY May 2017 German and Scandinavian Studies © Copyright by Jamele Watkins 2017 All Rights Reserved. THE DRAMA OF RACE: CONTEMPORARY AFRO-GERMAN THEATER A Dissertation Presented by JAMELE WATKINS Approved as to style and content by: ______________________________________ -

Standard Human Rights Addressing the Topics of Flight, Forced Migration, Asylum and Racist Discrimination in Education Practice the Institute Editorial Staff

Education Standard Human Rights Addressing the Topics of Flight, Forced Migration, Asylum and Racist Discrimination in Education Practice The Institute Editorial staff The German Institute for Human Rights is the in- Beatrice Cobbinah, Researcher and Policy Advi- dependent National Human Rights Institution of sor, German Institute for Human Rights Germany. It is accredited according to the Paris Principles of the United Nations (A-status). The In- Mareike Niendorf, Senior Researcher and Policy stitute’s activities include the provision of advice Advisor, German Institute for Human Rights on policy issues, human rights education, informa- tion and documentation, applied research on hu- Paola Carega, Public Relations Officer, German man rights issues and cooperation with interna- Institute for Human Rights tional organizations. It is financed by the German Federal Parliament (Deutscher Bundestag). In addi- tion, the Institute is specifically mandated to mo - nitor the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Convention on the Rights of the Child and has es- tablished Monitoring Bodies for these purposes. Education Standard Human Rights Addressing the Topics of Flight, Forced Migration, Asylum and Racist Discrimination in Education Practice Thanks Many people contributed to this project in many Gertrud Gandenberger, Saraya Gomis, Prof. different ways. They guided, supported and advised Mechtild Gomolla, Maria Virginia Gonzalez Romero, us; they lent us their expertise; they organised and Judy Gummich, Mohammed Jouni, Jugendliche led the workshops with us; they wrote texts, drew ohne Grenzen, Jennifer Kamau, Hassan Khateeb, pictures, shared their experiences and much, much Aylin Kortel, Prof. Michael Krennerich, ˇZaklina more. -

Wintersemester 2020/21 Vorlesungszeit:02.11.2020 - 27.02.2021

Wintersemester 2020/21 Vorlesungszeit:02.11.2020 - 27.02.2021 Seite 1 von 356 Wintersemester 2020/21 gedruckt am 31.03.2021 20:16:06 Inhalte Überschriften und Veranstaltungen Überfachlicher Wahlpflichtbereich 11 Berliner Institut für Islamische Theologie (BIT) 11 B-08a Interreligiöse Perspektiven 11 B-09a Islam in Deutschland und Europa 12 B-20 Individuelle Profilbildung I 12 B-21 Individuelle Profilbildung II 15 Studium Oecologicum 16 Vertiefung 16 Zentralinstitut Professional School of Education (PSE) 17 Modul 1: übergreifende Aspekte im Lehramt 17 Modul 2: übergreifende Aspekte im Lehramt - Digitale Medien im Unterricht 17 Zentralinstitut Großbritannien-Zentrum (GBZ) 18 Modul 14: Advanced Seminars - Theory and Research 18 Modul 15: Advanced Project Workshop 18 Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung (GSZ) 18 Career Center 19 Schlüsselkompetenzen und praxisbezogene Lehrveranstaltungen 19 ÜWP-Angebote für Bachelorstudierende 19 Sozial- und Methodenkompetenz 19 Organisations- und Managementkompetenz 23 Informations- und Medienkompetenz 26 Berufliche Selbstkompetenz 30 ÜWP-Angebote für Masterstudierende 34 Sozial- und Methodenkompetenz 34 Organisations- und Managementkompetenz 39 Informations- und Medienkompetenz 41 Berufliche Selbstkompetenz 43 ÜWP-Angebote für Studierende der Rechtswissenschaft 46 bologna.lab: Neue Lehre, neues Lernen 47 Berlin Perspectives - International Study Programme 47 Q-Programme 52 Q-Teams 52 Q-Tutorien 55 Vielfalt der Wissensformen - Interdisziplinäres Studienprogramm 58 »Vielfalt der Wissensformen«: Theorien -

Download Download

Global histories a student journal Placing German Colonialism in the City: Berlin Postkolonial’s Tour in the African Quarter Authors: Christian Jacobs & Paul Sprute DOI: http://dx.doi.org/10.17169/GHSJ.2019.341 Source: Global Histories, Vol. 5, No. 2 (November 2019), pp. 110-117. ISSN: 2366-780X Copyright © 2019 Christian Jacobs & Paul Sprute License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Publisher information: ‘Global Histories: A Student Journal’ is an open-access bi-annual journal founded in 2015 by students of the M.A. program Global History at Freie Universität Berlin and Humboldt-Universität zu Berlin. ‘Global Histories’ is published by an editorial board of Global History students in association with the Freie Universität Berlin. Freie Universität Berlin Global Histories: A Student Journal Friedrich-Meinecke-Institut Koserstraße 20 14195 Berlin Contact information: For more information, please consult our website www.globalhistories.com or contact the editor at: [email protected]. Placing German Colonialism in the City: Berlin Postkolonial’s Tour in the African Quarter by CHRISTIAN JACOBS & PAUL SPRUTE Christian Jacobs & Paul Sprute | Placing German Colonialism in the City 111 VI - 2 - 2019 | Global Histories: a student journal y t i C After decades of neglecting a few subway stops away from the e h t Germany’s history of colonial rule and apparently more central sites of Berlin’s n i ambitions, the German public – from (colonial) history, such as the Reichstag m s i l the national to the local level – finds or the world-renowned Museum Island a i n o itself increasingly often exposed to opposite to which the historical city l o C the challenge of dealing with its (post) palace is currently being reconstructed. -

Afrikanisches Viertel

AFRIKANISCHES VIERTEL PHOTOGRAPHS BASTIAN THIERY WORDS KATRICE DUSTIN 330 GARÇON 331 Riding the U6 U-Bahn line from Leopoldplatz to U Kurt-Schumacher-Platz, the chaotic hum of an underground city reverberates. Just above, nestled next to Volkspark Rehberge, lies Berlin’s Afrikanische Viertel or African Quarter in the city’s north-west borough of Wedding. Exit station. U-Bahnhof Afrikanische Straße. Footprints punctuated by the passing of painted exotic animals — is there a zoo nearby? Actually, if the 19th century animal trader Carl Hagenback had his way, there would have been a zoo built here — housing both humans and animals. Völkerschau. The zoo was to be built in celebration of Germany’s efforts to colonize Africa, dating back to 1881 during the Conquest of Africa, which lasted until 1914. Rwan- da, Burundi, Cameroon, Namibia, and Tanzania; as well as parts of Chad, Gabon, Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, Central African Republic and the Demo- cratic Republic of Congo, were all seized by German powers during this New Imperialism, amidst countless bloody battles, wherein boastful nationalistic esteem and resources of monetary value were favoured above human lives. 332 GARÇON 333 Hagenback died before pursuing his dream of Völkerschau, and the First claiming an erasure of Germany’s history. In 2018, the topic was presented World War put a halt to any further developments of menagerie here, but the to Berlin’s city council and decisions are in the making. beginnings of his aspirations are still reflected in the district’s namesake, while street signs still bear names of former violent colonialists, and the lands they So — what’s in a name? These days, the Berlin borough of Wedding is home overtook. -

Discover Berlin by Sustainable Transport

WWW.GERMAN-SUSTAINABLE-MOBILITY.DE Discover Berlin by Sustainable Transport THE SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT GUIDE GERMANY The German Partnership for Sustainable Mobility (GPSM) The German Partnership for Sustainable Mobility (GPSM) serves as a guide for sustainable mobility and green logistics solutions from Germany. As a platform for exchanging knowledge, expertise and experiences, GPSM supports the transformation towards sustainability worldwide. It serves as a network of information from academia, businesses, civil society and associations. The GPSM supports the implementation of sustainable mobility and green logistics solutions in a comprehensive manner. In cooperation with various stakeholders from economic, scientific and societal backgrounds, the broad range of possible concepts, measures and technologies in the transport sector can be explored and prepared for implementation. The GPSM is a reliable and inspiring network that offers access to expert knowledge, as well as networking formats. The GPSM is comprised of more than 173 reputable stakeholders in Germany. The GPSM is part of Germany’s aspiration to be a trailblazer in progressive climate policy, and in follow-up to the Rio+20 process, to lead other international forums on sustainable development as well as in European integration. Integrity and respect are core principles of our partnership values and mission. The transferability of concepts and ideas hinges upon respecting local and regional diversity, skillsets and experien- ces, as well as acknowledging their unique constraints. www.german-sustainable-mobility.de Discover Berlin by Sustainable Transport This guide to Berlin’s intermodal transportation system leads you from the main train station to the transport hub of Alexanderplatz, to the re- developed Potsdamer Platz with its high-quality architecture before ending the tour in the trendy borough of Kreuzberg.