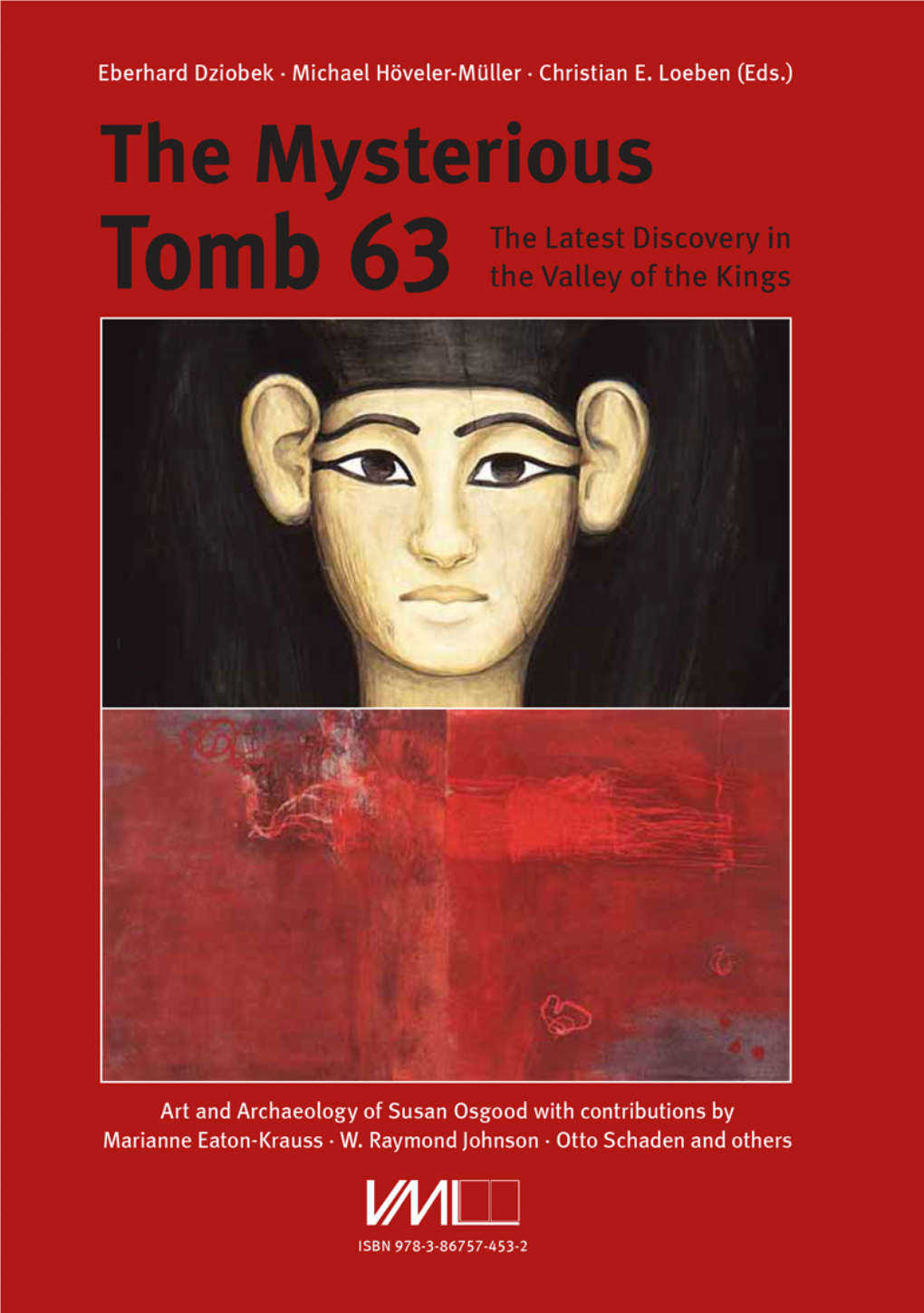

Mysterious Tomb 63.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Nile Magazine Article on the Exhibition

The concept of the‘‘ show is bringing together science and art—and where these two disciplines cross. XPLORATIONS: an artist.” She writes that “touring Egypt in the Art of Susan Egypt in 1979 gave me a taste for Osgood is your excuse for a foreign culture rich with layers Ea field trip to Germany! of history and art. In 1985, I This exhibition celebrates and began working as an archaeo- joins the two worlds of Susan logical artist for the Oriental In- Osgood: Art and Archaeology. stitute, and have spent my winters It is showing at the Agyptisches drawing the ancient monuments Museum - Georg Steindorff - and artifacts there ever since—an in the University of Leipzig experience that continues to fuel through until August 27, 2017. and inspire.” Explorations features Susan Many thanks to Rogério Sousa Osgood’s incredibly detailed from the University of Porto in drawings of temple reliefs as an Portugal for his kind permission archaeological illustrator for the to reproduce portions of the Ex- University of Chicago’s Oriental plorations catalogue. Italicised Institute Epigraphic Survey in portions come directly from the Luxor, as well as her colourful catalogue (thank you to Rogério travel sketchbooks and evocative Sousa, W. Raymond Johnson and contemporary fine art. Susan also Susan Osgood), while other text documented a number of the is by the editor to include extra coffins found in KV 63—the first Susan Osgood in Luxor Temple, 2005 information. new tomb to be discovered in the Photo: Mark Chickering Valley of the Kings since German Egyptologist Eberhard Tutankhamun’s in 1922—and Dziobek first met Susan Osgood Explorations showcases the “Copying the exact curve in Egypt while working for the incredible artistry of both Susan that an artist carved German Archaeological Institute. -

Needle Roller and Cage Assemblies B-003〜022

*保持器付針状/B001-005_*保持器付針状/B001-005 11/05/24 20:31 ページ 1 Needle roller and cage assemblies B-003〜022 Needle roller and cage assemblies for connecting rod bearings B-023〜030 Drawn cup needle roller bearings B-031〜054 Machined-ring needle roller bearings B-055〜102 Needle Roller Bearings Machined-ring needle roller bearings, B-103〜120 BEARING TABLES separable Self-aligning needle roller bearings B-121〜126 Inner rings B-127〜144 Clearance-adjustable needle roller bearings B-145〜150 Complex bearings B-151〜172 Cam followers B-173〜217 Roller followers B-218〜240 Thrust roller bearings B-241〜260 Components Needle rollers / Snap rings / Seals B-261〜274 Linear bearings B-275〜294 One-way clutches B-295〜299 Bottom roller bearings for textile machinery Tension pulleys for textile machinery B-300〜308 *保持器付針状/B001-005_*保持器付針状/B001-005 11/05/24 20:31 ページ 2 B-2 *保持器付針状/B001-005_*保持器付針状/B001-005 11/05/24 20:31 ページ 3 Needle Roller and Cage Assemblies *保持器付針状/B001-005_*保持器付針状/B001-005 11/05/24 20:31 ページ 4 Needle roller and cage assemblies NTN Needle Roller and Cage Assemblies This needle roller and cage assembly is one of the or a housing as the direct raceway surface, without using basic components for the needle roller bearing of a inner ring and outer ring. construction wherein the needle rollers are fitted with a The needle rollers are guided by the cage more cage so as not to separate from each other. The use of precisely than the full complement roller type, hence this roller and cage assembly enables to design a enabling high speed running of bearing. -

G:\Lists Periodicals\Periodical Lists B\BIFAO.Wpd

Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale Past and present members of the staff of the Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, Stelae, Reliefs and Paintings, especially R. L. B. Moss and E. W. Burney, have taken part in the analysis of this periodical and the preparation of this list at the Griffith Institute, University of Oxford This pdf version (situation on 14 July 2010): Jaromir Malek (Editor), Diana Magee, Elizabeth Fleming and Alison Hobby (Assistants to the Editor) Clédat in BIFAO i (1901), 21-3 fig. 1 Meir. B.2. Ukh-hotep. iv.250(8)-(9) Top register, Beja herdsman. Clédat in BIFAO i (1901), 21-3 fig. 2 Meir. B.2. Ukh-hotep. iv.250(4)-(5) Lower part, Beja herdsman. Clédat in BIFAO i (1901), 21-3 fig. 3 Meir. B.2. Ukh-hotep. iv.250(8)-(9) III, Beja holding on to boat. Salmon in BIFAO i (1901), pl. opp. 72 El-Faiyûm. iv.96 Plan. Clédat in BIFAO i (1901), 88-9 Meir. Miscellaneous. Statues. iv.257 Fragment of statue of Ukh-hotep. Clédat in BIFAO i (1901), 89 [4] El-Qûs.îya. (Cusae) iv.258A Block of Djehutardais, probably Dyn. XXX. Clédat in BIFAO i (1901), 90 [top] Text El-Qûs.îya. Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, Stelae, Reliefs and Paintings Griffith Institute, Sackler Library, 1 St John Street, Oxford OX1 2LG, United Kingdom [email protected] 2 iv.258 Fragment of lintel. Clédat in BIFAO i (1901), 92-3 Cartouches and texts Gebel Abû Fôda. -

Egyptian Mythological Manuals

Egyptian Mythological Manuals Mythological structures and interpretative techniques in the Tebtunis Mythological manual, the manual of the Delta and related texts Jørgensen, Jens Kristoffer Blach Publication date: 2014 Document version Early version, also known as pre-print Citation for published version (APA): Jørgensen, J. K. B. (2014). Egyptian Mythological Manuals: Mythological structures and interpretative techniques in the Tebtunis Mythological manual, the manual of the Delta and related texts. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Download date: 27. sep.. 2021 Egyptian Mythological Manuals Mythological structures and interpretative techniques in the Tebtunis Mythological manual, the Manual of the Delta and related texts Jens Blach Jørgensen December 2013 Abstract This thesis consists of an analysis of two ancient Egyptian mythological manual; the Tebtunis Mythological Manual and the Mythological Manual of the Delta. The analysis is focused on the different modes of structuring and interpreting mythology found in the manuals. The first chapter is a critical overview of the different Egyptological theories on Egyptian mythology, with special emphasis on aetiological myth and etymology. Structuralist theories are drawn upon to formulate two approaches to the mythological material found in the manual and utilized by the Egyptians themselves, viz. the paradigmatic and the syntagmatic. The manuals are found to use model mythological narratives or key myths built upon the myths of the Heliopolitan Ennead to structure the wealth of local mythological traditions. This creates a redundant structure in which the mythology of the individual district becomes an echo or actualization of basic mythic patterns. The Delta manual demonstrates the heuristic nature of this system by adding an extra deity to the Ennead in the form of the female Horus. -

Michael Baigent from the Omens of Babylon

Celestial correspondence: modern invention or Egyptian epiphany? by Judy Hall Downloaded from www.astrozero.co.uk This is version 1.0 of the document (created 5 July 2005); given both the antiquity and the sheer scope of its subject-matter, it is inevitable that there will be many suggestions for improvement which readers may want to make. The author invites all such comments, which can be forwarded to her via the above website. What is below is as that which is above, and what is above is as that which is below, in order to perform the miracle of one thing only. The Emerald Tablet of Hermes Trismegistus (Trans.Lubicz quoting Huberlain, l7961) That which is above is like to that which is below, and that which is below is like to that which is above, to accomplish the miracles of (the) one thing. The Emerald Tablet of Hermes Trismegistus [Trans. Robert Steele and Dorothy Singer, 19282] ‘For this is the maxim of old Hermes, Quod est superius, est sicut id quod est inferius’ Ashmole Theatrum Chemicum Britannicum [1652]3 Heaven above, heaven below; stars above, stars below; All that is above, thus also below; understand this and be blessed 4 Kircher, Prodrom Copt. If I live or pass on, I am Osiris. I enter in and reappear through you. I decay in you, I grow in you, I fall down in you…. The gods are living in me for I live and grow in the corn that sustains the Honoured Ones. … I have entered the Order, I rely upon the Order, I become Master of the Order, I emerge in the Order. -

ARCE Board Bios

BOARD BIOGRAPHIES ARCE 2021 General Member’s Meeting April 24, 2021 CURRENT SLATE DAVID A. ANDERSON David A. Anderson (Nominated Elected Officer) is an associate professor of archaeology at the University of Wisconsin-La Crosse. He received his Ph.D. in anthropology from the University of Pittsburgh in 2006. Since 1996 he has been the director of the El-Mahâsna Archaeological Project. His research focuses on the origins of Egyptian civilization, in particular the organization of Predynastic society and the role of ideology in the formation of the ancient Egyptian centralized state and the origins of Egyptian divine kingship. Dr. Anderson specializes in the integration of computers and archaeology, utilizing 3D technologies to facilitate collection, analysis, and dissemination of field results. NICOLA ARAVECCHIA Nicola Aravecchia (Nominated Elected Governor) holds a BA in Classical Studies from the University of Bologna, an MA in Ancient and Medieval Art & Archaeology and a Ph.D. in Art History both from the University of Minnesota. He is the Archaeological Field Director of the excavations at ʿAin el-Gedida, a fourth-century settlement in the Dakhla Oasis of Upper Egypt, and the Deputy Field Director at Amheida/Trimithis, a Graeco-Roman city in Dakhla Oasis. Nicola is also a Research Affiliate of the Institute for the Study of the Ancient World at New York University. In the Spring of 2016, he was the invited Chair of Coptic Studies at The American University in Cairo. Nicola’s research interests encompass the art and archaeology of Graeco-Roman and late antique Egypt. In particular, they focus on the origins and development of Early Christian architecture in the Western Desert of Upper Egypt. -

Chicago, Illinois

The 62nd Annual Meeting of the American Research Center in Egypt April 1-3, 2011 Chicago Marriott Downtown Chicago, Illinois Cairo Midan Simon Bolivar February 2011 PAPERS ON ARCHAEOLOGY OF THE LEIDEN MUSEUM OF ANTIQUITIES Cary J. Martin Demotic Papyri from the Memphite Necropolis In the Collections of the National Museum of Antiquities in Leiden, the British Museum and the Hermitage Museum 2 vols., 263 p., 66 b/w ills., 220 x 280 mm, 2009, PALMA 5, PB, ISBN 978-2-503-53353-7, $115.00 e Demotic texts published in this volume come from the Archives of the funerary-workers of the Memphite Necropolis. Full photographs of each papyrus are provided and detailed indexes complete the publication. Maarten J. Raven, Vincent Verschoor, Marije Vugts, René van Walsem e Memphite Tomb of Horemheb Commander-in-Chief of Tutankhamun,V: e Forecourt and the Area South of the Tomb with Some Notes on the Tomb of Tia 403 p., 220 x 280 mm, 2011, PALMA 6, PB, ISBN 978-2-503-53110-6, $123.00 is book is the rst in a series dealing with the excavations in the New Kingdom cemetery of Saqqara. e tomb of the general Horemheb is the most important monument of this cemetery. Please add 6% CT Sales Tax, $5.00 shipping for the rst book, and $2.50 for each add’l [email protected] • www.brepols.net DAVID BROWN BOOK COMPANY (orders North America) PO Box 511 (28 Main Street) • Oakville, CT 06779 (USA) T: 800 791 9354 (toll-free); 860 945 9329 • F: 860 945 9468 [email protected] • www.oxbowbooks.com ARCE Chapter Council 2011 Fundraiser in support of the EgyptBest Student in Chicago!Paper Contest The Legacy of Ancient Egypt in Chicago’s Architecture by Michael Berger Saturday, April 2, 2011 12:15pm – 1:00pm Clark, 4th Floor, Marriott Hotel $15.00 per person, tickets must be purchased in advance Museums, Monuments, and Archives: Fellowship Opportunities with ARCE Saturday April 2, 4:15 - 5:15pm Belmont Room, 4th Floor Join former ARCE fellows and the ARCE Academic Coordinator to hear first hand accounts about conducting research in Egypt as pre and post doctoral scholars. -

Connect Series Accessories

Connect Series Accessories Our energy working for y ou.™ www.cumminspower.com 2013 Cummins Power Generation Inc. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Cummins Power Generation and Cummins are registered trademarks of Cummins Inc. “Our energy working for you.” is a trademark of Cummins Power Generation. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others. NAACSB-6026-EN (03/15) CONNECT SERIES ACCESSORIES Table of Contents DISPLAYS .................................................................................................................................................................. 1 HMI 211 Remote Unit (0541-1394) .................................................................................................... 1 RS In-Home Display (A046K103)....................................................................................................... 2 HMI 220 Remote Unit (A041J582) ................................................................................................... 3 ANNUNCIATORS (HMI 113 UNIT) ........................................................................................................................... 4 Annunciator – RS485 Panel Mount (A045J199) ................................................................................. 4 Annunciator – RS485 Panel Mount w/ Enclosure (A045J201) ............................................................ 4 AUXILIARY ............................................................................................................................................................... -

DSFRA IKEN Report Template

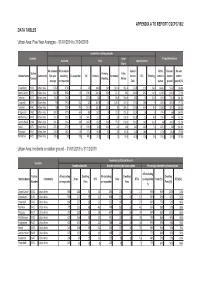

APPENDIX A TO REPORT CSCPC/19/2 DATA TABLES Urban Area: Five-Year Averages – 01/04/2014 to 31/04/2019 Incidents on station grounds Location False Pump Attendances Overview Fires Special Service Alarm All incidents All incidents Special All by On own On own Station Primary: False Station Name Community five-year excluding Co-responder All Primary Secondary Service RTC Flooding station's station station Number Dwelling Alarms average co-responder Calls pumps ground ground (%) Greenbank KV50 Urban Area 878.6 878.6 0 245 104.6 56.6 140.4 361.4 271.8 21.6 24.6 1424.8 974.2 68.4% Danes Castle KV32 Urban Area 832.6 830.8 1.8 198.8 126.4 56.6 72.4 385 248.4 29.2 14.8 1090.6 849.4 77.9% Torquay KV17 Urban Area 744.8 744.8 0 207.8 111 59 96.8 306.8 230 36 15.8 919.8 776.4 84.4% Crownhill KV49 Urban Area 742 741.8 0.2 227 100.6 43 126.4 337.4 177.4 28.6 9 878.4 680.6 77.5% Taunton KV61 Urban Area 734 733.4 0.6 227.8 132.8 56.6 95 284.6 221.6 65.4 8.4 1038.8 901.8 86.8% Bridgwater KV62 Urban Area 584.2 577.6 6.6 160 88.2 38 71.8 231.8 192.4 56 8 774.4 666 86.0% Middlemoor KV59 Urban Area 537.6 535.8 1.8 144.2 91.2 33 53 239.6 153.8 51 8.8 724.4 444 61.3% Camels Head KV48 Urban Area 491.6 491.2 0.4 162.8 85.2 50.4 77.6 178.6 150.2 16.6 11.8 638 390.2 61.2% Yeovil KV73 Urban Area 471.6 471.6 0 139.6 78.6 34.8 61 191 141 46.8 7.4 674.2 569 84.4% Plympton KV47 Urban Area 218.4 204.4 14 57.8 34.8 12 23 87.8 72.4 18.6 3 170.6 135.8 79.6% Plymstock KV51 Urban Area 185.8 185 0.8 48.4 27.4 12 21 76.8 60.6 12.6 2.6 165.4 123.8 74.8% Urban Area: Incidents on -

Expanding the Toolkit for Metabolic Engineering

Expanding the Toolkit for Metabolic Engineering Yao Zong (Andy) Ng Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2016 © 2016 Yao Zong (Andy) Ng All rights reserved ABSTRACT Expanding the Toolkit for Metabolic Engineering Yao Zong (Andy) Ng The essence of metabolic engineering is the modification of microbes for the overproduction of useful compounds. These cellular factories are increasingly recognized as an environmentally-friendly and cost-effective way to convert inexpensive and renewable feedstocks into products, compared to traditional chemical synthesis from petrochemicals. The products span the spectrum of specialty, fine or bulk chemicals, with uses such as pharmaceuticals, nutraceuticals, flavors and fragrances, agrochemicals, biofuels and building blocks for other compounds. However, the process of metabolic engineering can be long and expensive, primarily due to technological hurdles, our incomplete understanding of biology, as well as redundancies and limitations built into the natural program of living cells. Combinatorial or directed evolution approaches can enable us to make progress even without a full understanding of the cell, and can also lead to the discovery of new knowledge. This thesis is focused on addressing the technological bottlenecks in the directed evolution cycle, specifically de novo DNA assembly to generate strain libraries and small molecule product screens and selections. In Chapter 1, we begin by examining the origins of the field of metabolic engineering. We review the classic “design–build–test–analyze” (DBTA) metabolic engineering cycle and the different strategies that have been employed to engineer cell metabolism, namely constructive and inverse metabolic engineering. -

June 17 Newsletter

ESSEX EGYPTOLOGY GROUP Newsletter 108 June/July 2017 DATES FOR YOUR DIARY 4th June Hatshepsut’s temple at Deir el-Bahri: Sergio Alarcon Robledo 2nd July The stone village at Amarna: Anna Garnett 6th August Short talks, book auction and annual general meeting 3rd September Justice in ancient Egypt: Alexandre Loktionov 1st October Ancient Egyptian Furniture: from the earliest to those “wonderful things” of the New Kingdom: Dr Geoffrey Killen This month we welcome, from Madrid, Sergio Alarcón Robledo. Sergio is one of the architects working at the Polish-Egyptian Archaeological and Conservation Mission of the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari. He has studied Architecture at the Technical University of Madrid, and the MPhil of Egyptology at the University of Cambridge. His work has mainly focused on the excavation and interpretation of architectural evidence from ancient Egypt. His fieldwork experience includes his work at Deir el-Bahari and some nearby New Kingdom and Third Intermediate Period tombs. This coming season he will also join the Middle Kingdom Theban Project and the Egypt Exploration Society’s Mission at Zawyet Sultan. The temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, is one of the oldest known New Kingdom royal buildings, and is key for the interpretation of the Theban mortuary temples, as well as for a better understanding of how the royal identity was shaped in the beginning of the New Kingdom. His talk will give an overview of the temple showing both its importance in the development of New Kingdom traditions and explaining the main archaeological and restoration works which have been carried out since 1855. -

Images of the Rekhyt from Ancient Egypt

AE 38 cover.qxd 6/9/06 1:40 pm Page 1 AEPrelim36.qxd 13/02/1950 19:25 Page 2 AEPrelim38.qxd 13/02/1950 19:25 Page 3 CONTENTS features ANCIENT EGYPT www.ancientegyptmagazine.com October/November 2006 From our Egypt Correspondent VOLUME 7, NO 2: ISSUE NO. 38 9 Ayman Wahby Taher with the latest news from Egypt and details of a new museum at Saqqara. EDITOR: Robert B. Partridge, 6 Branden Drive Knutsford, Cheshire, WA16 8EJ, UK Friends of Nekhen News Tel. 01565 754450 Renée Friedman looks at the presence of Nubians Email [email protected] 19 in the city at Hierakonpolis, and their lives there, as revealed in the finds from their tombs. ASSISTANT EDITOR: Peter Phillips The New Tomb CONSULTANT EDITOR: Professor Rosalie David, OBE in the Valley of the Kings EDITORIAL ASSISTANTS: 26 The fourth update on the recent discovery and the final clearance of the small chamber. Victor Blunden, Peter Robinson, Hilary Wilson EGYPT CORRESPONDENT ANOTHER new tomb in the Valley Ayman Wahby Taher of the Kings? 31 Nicholas Reeves reveals the latest news on the PUBLISHED BY: possibility of another tomb in the Royal Valley. Empire Publications, 1 Newton Street, Manchester, M1 1HW, UK Royal Mummies on view in the Tel: 0161 872 3319 Egyptian Museum Fax: 0161 872 4721 35 A brief report on the opening of the second mummy room in the Egyptian Museum, Cairo. ADVERTISEMENT MANAGER: Michael Massey Tel. 0161 928 2997 The Ancient Stones Speak Pam Scott, in the first of three major articles, gives a SUBSCRIPTIONS: 36 practical guide to enable AE readers to read and understand the ancient texts written on temple and Mike Hubbard tomb walls, statues and stelae.