Nomos Basileus.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Declinazioni Dei Tòpoi Della Foresta in Le Morte Darthur Di Sir Thomas Malory

Università degli Studi di Padova Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna Classe LM-14 Tesi di laurea Declinazioni dei tòpoi della foresta in Le Morte Darthur di Sir Thomas Malory Relatore Laureando Prof.ssa Alessandra Petrina Daniele Biffanti n° matr. 1039306 / LMFIM Anno Accademico 2014 / 2015 1 2 INDICE p. 3 PREMESSA p. 7 CAP. 1 – LA FORESTA TRA ETÀ ANTICA E MEDIOEVO 1.1 ORIGINE ED ETIMOLOGIA DEI TERMINI “SELVA”, “FORESTA” E “BOSCO” p. 9 1.2 LA SELVA IN ETÀ GRECO-ROMANA p. 13 1.3 CAMBIAMENTI NELL'ALTO MEDIOEVO p. 21 1.4 LA FORESTA NEL BASSO MEDIOEVO p. 27 1.5 UN CASO SPECIFICO: LA FORESTA NEL MEDIOEVO INGLESE p. 30 CAP. 2 – LA SELVA NELLA LETTERATURA ANTICA 2.1 LA SELVA E LA CITTÀ ANTICA: GILGAMESH E ROMOLO p. 35 2.2 IL RITRATTO DEL SELVAGGIO p. 43 2.3 LA CACCIA NEL BOSCO p. 47 2.4 LA SELVA COME LOCUS AMOENUS E LOCUS HORRIDUS: VIRGILIO E LUCANO p. 56 CAP. 3 – LA FORESTA NELLA LETTERATURA TARDOLATINA E ALTOMEDIEVALE 3.1 IL BOSCO DI GRENDEL IN BEOWULF p. 65 3.2 LA FORESTA COME DESERTUM: FORESTA E DESERTO BIBLICO p. 70 3.3 HYLE E SILVA: LA SELVA COME CAOS E MATERIA PRIMORDIALE p. 74 CAP. 4 – LA FORESTA NEI TESTI DEL BASSO MEDIOEVO 4.1 LA “SELVA OSCURA” E LA “SELVA ANTICA” NELLA DIVINA COMMEDIA p. 79 4.2 IL MOTIVO DELLA “CACCIA INFERNALE” NELLA LETTERATURA ITALIANA MEDIEVALE p. 84 4.3 NASCITA E SVILUPPO DEL CICLO ARTURIANO p. -

Christiane Filangieri

I’M made in Naples Christiane Filangieri. Nata a Wurzburg il 21 agosto 1978. Ha esordito a Miss Italia nel 1997 dove si è classificata terza, ma il suo volto è diventato popolare con lo spot Tim girato nel 1999. Tra le fiction più importanti “Una donna per amico”, ”Cuori rubati”, “Perlasca”, “Un eroe italiano”, “Amanti e segreti”, “Ho sposato uno sbirro”, “Crimini bianchi” e l’ultima serie de “I Cesaroni”. Ha sposato nel 2010 il costruttore romano Luca Parnasi, con cui ha un bimbo, Alessandro, nato a maggio 2012. Christiane FiLangieri “Dai 40 in su viene il bello” di IlarIa CarlonI foto di roberta krasnIg a sua bellezza signorile svela le nobili origini della sua fa - miglia, discendente del giurista illuminista Gaetano Fi - langieri. Ed infatti Christiane ha i modi e il sovoir fair di una nobildonna, che la distingue dalla gran parte delle sue colleghe. È stata il nuovo volto femminile della sesta serie de “I Cesaroni” (prodotta da Publispei), andata in Londa fino a novembre scorso, al fianco di Claudio Amendola, che ha esordito con il 20,8% di share. Il suo è il ruolo di Sofia, mamma e ar - chitetto impegnato. Un po’ come nella realtà. In questa serie de “I Cesaroni” si affrontano temi impegnati come l’omosessualità, la malattia, l’ambiente. Qual è il suo giu - dizio sulle “pretese” sempre più insistenti degli omosessuali? Ad esempio su matrimonio gay e adozioni? Il tema dei gay è stato trattato in modo molto carino, delicato senza cadere nel solito clichè. C’è un omosessuale, Annibale, che ha un com - pagno e desidera adottare un bambino. -

Il Sottoscritto Abeni Maurizio

Il sottoscritto Abeni Maurizio consapevole della responsabilità penale prevista, dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: DICHIARA che le informazioni sotto riportate sono veritiere. Maurizio Abeni, bresciano di nascita ma romano di adozione, si è diplomato in Pianoforte al Conservatorio di Musica di Brescia dove ha anche iniziato gli studi di Composizione; successivamente grazie ad una borsa di studio ha proseguito gli studi musicali in Svezia a Ingesund Musikhogskola e al Conservatorio di Stoccolma con particolare attenzione alle tradizioni afro americane (Jazz) in seguito ha continuato lo studio della Composizione presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma. E’ un musicista attivo come compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore e pianista in molteplici e differenti ambiti musicali con particolare riguardo alla musica applicata nel cinema, teatro e televisione. Ha composto una ventina di colonne sonore e ne ha dirette circa un centinaio, ha composto le musiche per una commedia musicale e ha lavorato con importanti artisti del panorama italiano e non solo. E’ stato, negli ultimi anni, il più stretto collaboratore del M° Armando Trovajoli. COME AUTORE DI COLONNE SONORE: CINEMA: Lightning the white stallion (1986) regia di J.Levey con Mickey Rooney (DVD MGM) Affettuose lontananze (1989) regia di S.Rossi con L.Sastri e A.Finocchiaro Dramma da camera (1988) regia di F. Brancato Carillon (1992) regia di C.Tiso con L.Castel Il richiamo (1993) regia di C.Bondì con I.Marescotti M.D.C. Maschera di cera (1997) regia di S.Stivaletti con R.Hossein e R. -

2.11 Gennaio 2020

SABATO 11 GENNAIO 2020 ANNO 95 - N. 2 UNA COPIA € 1,20 ABBONAMENTO ANNUO € 45 DIREZIONE: ☎ 0373 256350 VIA GOLDANIGA 2/A CREMA SETTIMANALE ISSN 2531-9647 POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN CATTOLICO ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) CREMASCO ART. 1, COMMA 1 LOM/CR/1458 GIORNALE LOCALE ROC D’INFORMAZIONE www.ilnuovotorrazzo.it FONDATO NEL 1926 CARAVAGGIO Tafi da ’è anche un’Italia che funziona. Un’Italia che si fa Più attenzione Conore. Un’Italia che primeggia in Europa. Fra tan- te notizie negative che ci angosciano, oggi ne cogliamo Crollata una che ci rende orgogliosi. per la città Mi riferisco alla vicenda di Tafida, la bambina in- a pagina 29 glese colpita da un’emorragia cerebrale il 9 febbraio dello scorso anno. Viene operata d’urgenza al Kings College Hospital e trasferita il 25 aprile al Royal London Hospital. La bimba è in stato di minima coscienza, i Villa medici la dichiarano incurabile e vogliono sospendere la ventilazione artificiale. Il che avrebbe comportato la morte. I genitori si oppongono, vogliono ‘dare tempo’ alla loro figliola, non perdono la speranza. Vengono a conoscenza dell’Ospedale Gaslini di Genova che si offre per accoglierla e curarla. È un ospedale per bam- bini noto in tutto il mondo. I genitori della piccola Obizza chiedono al tribunale di poterla trasferire. I medici del Gaslini vengono convocati davanti all’Alta Corte per una consulenza di parte. Di fronte ai giudici britannici decisi a far morire la bambina, sono convincenti. Viene consentito il trasferimento perché Tafida possa conti- nuare i trattamenti che la tengono in vita. -

IL COMMISSARIO MONTALBANO “Una Faccenda Delicata”

RAI FICTION presenta LUCA ZINGARETTI in IL COMMISSARIO MONTALBANO “Una faccenda delicata” tratta dai racconti di ANDREA CAMILLERI dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano” edite da MONDADORI regia ALBERTO SIRONI una produzione PALOMAR con la partecipazione di RAI FICTION prodotto da CARLO DEGLI ESPOSTI e NORA BARBIERI con MAX GUSBERTI in onda su RAI UNO lunedì 29 febbraio 2016 ufficio stampa produzione Rai Fiction VIVIANA RONZITTI . KINORAMA sas ALESSANDRA ZAGO Via Domenichino 4 . 00184 ROMA . ITALY [email protected] +39 06 4819524 | +39 333 2393414 [email protected] | www.kinoweb.it materiale stampa su www.kinoweb.it www.raifiction.rai.it Una faccenda delicata . scheda tecnica regia ALBERTO SIRONI sceneggiatura di FRANCESCO BRUNI ANDREA CAMILLERI LEONARDO MARINI “Una faccenda delicata” Tratta dai racconti di Andrea Camilleri dalle raccolte “Un mese con Montalbano”, “Gli arancini di Montalbano” edite da MONDADORI direttore della fotografia FRANCO LECCA montaggio STEFANO CHIERCHIÉ a.m.c. fonico di presa diretta UMBERTO MONTESANTI mixage FRANCESCO CUCINELLI scenografia LUCIANO RICCERI costumi CHIARA FERRANTINI musiche composte, orchestrate e dirette FRANCO PIERSANTI aiuto regia e casting FRANCO NARDELLA 2° aiuto regia ELVIS FRASCA edizione GIANNI MONCIOTTI direttore di produzione FRANCESCO BELTRAME coordinamento CHRYSTELLE ROBIN produttore esecutivo GIANFRANCO BARBAGALLO distribuzione internazionale RAI COM produttore RAI ERICA PELLEGRINI producer PALOMAR MARCO CAMILLI una produzione PALOMAR con la -

Juliette Binoche

II ED. 26 APRILE - 12 MAGGIO 2019 MADRINA Juliette Binoche «L’arte è importante. Rievoca le stagioni dell’anima o di un avvenimento particolare, qualche volta tragico, del viaggio dell’anima. L’arte non serve soltanto a se stessa, non è soltanto un segno che ci aiuta a comprendere la sua evoluzione, ma è anche una mappa che indica la strada a chi verrà dopo di noi!» (Clarisse Pinkola Estés, Femmes qui Courent avec les loups) I LUOGHI DEL FESTIVAL ORSOGNA Mar Adriatico Teatro Comunale "Camillo De Nardis", Piazza Mazzini ORTONA Galleria Dama di Annamaria D'Ancona, Piazza Mazzini, 51 Foyer Teatro Comunale "Camillo De Nardis", Piazza Mazzini CRECCHIO Auditorium "Santa Maria da Piedi", Corso Umberto I ORTONA CRECCHIO Teatro Comunale "Francesco Paolo Tosti", Corso Garibaldi 7 ORSOGNA una produzione Comune di con il sostegno di Orsogna Comune di in collaborazione con Comune di Majella Crecchio Ortona STAFF INDICE DIREZIONE ARTISTICA 07 ARTINVITA–DECLINAZIONE ARTISTICA E Amahí Camilla Saraceni CONTENUTI Marco Cicolini 08 ARTINVITA FESTIVAL SOCIALE RESPONSABILE RELAZIONI PUBBLICHE Viviana Agretti 10 LA SECONDA EDIZIONE COMUNICAZIONE 13 PROGRAMMA 2019 Ufficio Stampa / Alessandra Farias Graphic Designer / Francesca Carullo 28 GLI ARTISTI OSPITI Video Making / Noemi Verrina Web Marketing / Fabio Salerno 38 LO STAFF Fotografia / Roberta Verzella Stampa / Art Nouveau Studio 44 CONTATTI RESPONSABILE TECNICO Renato Baratucci ASSISTENTI ALLA TECNICA Riccardo Taraborrelli Nicola Bucci RESPONSABILE ESPOSIZIONI Sofia Ciancio AMMINISTRAZIONE Nicla Ciancio ARTINVITA di location per spettacoli dal vivo (non solo teatri, ma piuttosto spazi DECLINAZIONE ARTISTICA E CONTENUTI non teatrali, magari marginali: piazze, cortili, castelli di piccoli villaggi, luoghi “vergini” e poco visitati dal turismo abruzzese). -

Angelo Barbagallo Marco Tullio Giordana Monica Bellucci Luca

Angelo Barbagallo presenta un film di Marco Tullio Giordana con Monica Bellucci Luca Zingaretti Alessio Boni Sceneggiatura Leone Colonna ‐ Marco Tullio Giordana – Enzo Ungari una coproduzione BìBì Film Tv/Roma Paradis Films – Orly Films/Parigi in collaborazione con Rai Fiction Rai Cinema Canal + realizzato con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per il Cinema e con il sostegno di Distribuzione 01 Distribution www.01distribution.it Uscita: 23 maggio 2008 Sanguepazzo Cast artistico Luisa Ferida Monica Bellucci Osvaldo Valenti Luca Zingaretti Golfiero/Taylor Alessio Boni Vero Maurizio Donadoni Sturla Giovanni Visentin Cardi Luigi Diberti Koch Paolo Bonanni Corazza Mattia Sbragia Dalmazio Alessandro Di Natale Irene Tresy Taddei capitano Arrivabene Giberto Arrivabene ambasciatore Haiti Aden Sheik Mohamed Contessa Aurora Quattrocchi Podestà Manrico Gammarota spia Ovra Paola Lavini marò posto di blocco Danilo De Summa il Guercio Massimo Sarchielli medico Giovanni Di Benedetto bambina bicicletta Giorgia Barbato bambino bicicletta Mirko Aimar concierge Grand Hôtel Roma Giuseppe Marchese concierge Hôtel Regina Milano Antonio Carillo portiere pensione Roma Claudio Spadaro Silvestro Mario Pegoretti Piero Stefano Scandaletti Aldo Marco Velutti Achilli Gianni Bissaca comandante Borghese Lorenzo Acquaviva Mussolini Vincenzo Cutrupi Gioietta Marina Rocco Desy Lavinia Longhi suora tram Manuela Massarenti collegiale tram Gledis Cinque primo milite Adriano Waijskol secondo milite Giorgio Sangati cameriera Maria -

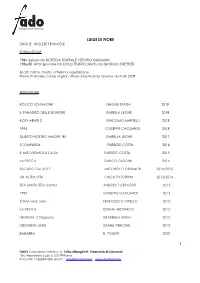

Curriculum Agenzia

! ! ! ! LUIGI DI FIORE LINGUE: INGLESE FRANCESE !FORMAZIONE 1984 diplomato BOTTEGA TEATRALE VITTORIO GASSMAN !1986-88 Attor giovane PICCOLO TEATRO diretto da GIORGIO STREHLER Sport: calcio, nuoto, scherma, equitazione !Premi: Palmares come miglior attore al festival du cinema de Paris 2009 ! TELEVISIONE ! ROCCO SCHIAVONE SIMONE SPADA 2019 IL PARADISO DELLE SIGNORE ISABELLA LEONE 2018 ROSY ABATE 2 GIACOMO MARTELLI 2018 1994 GIUSEPPE GAGLIARDI 2018 QUESTO NOSTRO AMORE ‘80 ISABELLA LEONE 2017 SCOMPARSA FABRIZIO COSTA 2016 IL MIO VICINO DI CA SA FABRIZIO COSTA 2015 LA PROF 6 ENRICO OLDOINI 2015 BACIATO DAL SOLE ANTONELLO GRIMALDI 2014/2015 UN’ALTRA VITA CINZIA TH TORRINI 2013/2014 !ERA SANTO ERA UOMO ANDREA PORPORATI 2013 !1992 GIUSEPPE GAGLIARDI 2013 !SOMA web serie FRANCESCO VITIELLO 2012 !LA PROF 5 TIZIANA ARISTARCO 2012 !I BORGIA 2 Stagione DEARBHLA WASH 2012 !CROSSING LINES DANIEL PERCIVAL 2012 !BARABBA R. YOUNG 2012 !1 FADO Consulenza Artistica ss Tullia Alborghetti Emanuela di Giovanni Via Alessandro Luzio 6 00179 Roma P.Iva /CF: 11262441006 email : [email protected] www.fadosrl.com ! ! ! !ROSSO SAN VALENTINO (coprot) FABRIZIO COSTA 2012 !IL COMMISSARIO NARDONE (coprot) FABRIZIO COSTA 2011 !TUTTI PER BRUNO serie FRANCESCO PAVOLINI 2010 !CRIMINI 2 serie DAVIDE MARENGO 2010 !I CESARONI 4 STEFANO VICARIO FRANCESCO PAVOLINI 2010 !I CESARONI 3 STEFANO VICARIO FRANCESCO PAVOLINI 2009 !POMPEI miniserie GIULIO BASE 2007 !INCANTESIMO 7 STEFANO AMATUCCI 2007 !L’INCHIESTA miniserie GIULIO BASE 2006 DISTRETTO DI POLIZIA serie LUCIO GAUDINO 2005 -

Pb IGF X Approvazione 20Ago 3

PALOMAR e RAI CINEMA presentano un film di MARIO MARTONE il giovane favoloso con Elio GERMANO Michele RIONDINO Massimo POPOLIZIO Anna MOUGLALIS Valerio BINASCO Paolo GRAZIOSI Iaia FORTE Sandro LOMBARDI Raffaella GIORDANO Edoardo NATOLI Federica DE COLA con Isabella RAGONESE nel ruolo di Paolina Leopardi prodotto da Carlo DEGLI ESPOSTI Patrizia MASSA Nicola SERRA una produzione PALOMAR con RAI CINEMA distribuzione uscita: 16 ottobre 2014 UFFICIO STAMPA FILM 01 DISTRIBUTION – COMUNICAZIONE Marzia Milanesi - Comunicazione per il Cinema Annalisa Paolicchi: [email protected] tel./fax: + 39 030 398767 / mobile: +39 348 3144360 Rebecca Roviglioni: [email protected] email: [email protected] Cristiana Trotta: [email protected] www.marziamilanesi.eu CONTATTI A VENEZIA Marzia Milanesi: +39 348 3144360 /[email protected] Giulia Gaiato: +39 349 1999743 /[email protected] materiali stampa disponibili su banner in homepage del sito www.01distribution.it e sul sito www.marziamilanesi.eu Media Partner: Rai Cinema Channel www.raicinemachannel.it realizzato con il contributo della REGIONE MARCHE e della FONDAZIONE MARCHE CINEMA MULTIMEDIA MARCHE FILM COMMISSION in associazione con ARCADIA HOLDING S.R.L. (ai sensi delle norme sul tax credit) film riconosciuto di interesse culturale con il opera realizzata con il sostegno della sostegno del Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo Film realizzato anche grazie all’utilizzo del credito d’imposta previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 cast tecnico regia MARIO MARTONE fotografia RENATO BERTA montaggio JACOPO QUADRI sceneggiatura MARIO MARTONE IPPOLITA di MAJO musiche SASCHA RING scenografia GIANCARLO MUSELLI art director CARLO RESCIGNO arredatore STEFANO PALTRINIERI costumi URSULA PATZAK trucco MAURIZIO SILVI acconciature ALDO SIGNORETTI ALBERTA GIULIANI suono in presa diretta ALESSANDRO ZANON A.I.T.S. -

NON UCCIDERE Una Serie Creata Da Claudio Corbucci

Rai Fiction presenta una coproduzione Rai Fiction - FremantleMedia Italia prodotta da FremantleMedia Italia Rai Produzione Tv - Centro Produzione Rai di Torino con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte NON UCCIDERE una serie creata da Claudio Corbucci diretta da Giuseppe Gagliardi La nuova stagione in onda su RAI 3 alle 21.45 a partire da sabato 9 gennaio 2016 1 CAST ARTISTICO VALERIA FERRO MIRIAM LEONE ANDREA RUSSO MATTEO MARTARI e con THOMAS TRABACCHI nel ruolo di GIORGIO LOMBARDI LUCA RINALDI LUCA TERRACCIANO GERARDO MATTEI RICCARDO LOMBARDO MICHELA FERRO VIOLA SARTORETTO GIACOMO FERRO DAVIDE IACOPINI COSTANZA FERRO CRYSTAL DE GLAUDI e con GIGIO ALBERTI nel ruolo di GIULIO FERRO con la partecipazione straordinaria di MONICA GUERRITORE nel ruolo di LUCIA FERRO 2 CAST TECNICO Regia GIUSEPPE GAGLIARDI Regia seconda unità LORENZO SPORTIELLO Regia terza unità EMANUELA ROSSI Soggetto di serie CLAUDIO CORBUCCI con PEPPE FIORE e STEFANO GRASSO Sceneggiature CLAUDIO CORBUCCI FRANCESCO CIOCE PEPPE FIORE STEFANO GRASSO VIOLA RISPOLI VITTORINO TESTA MONICA ZAPELLI Story editor VIOLA RISPOLI STEFANO GRASSO Produttore creativo CLAUDIO CORBUCCI Costumi CAROLA FENOCCHIO Scenografia MAURIZIO ZECCHIN Fotografia FERRAN PAREDES RUBIO RICCARDO TOPAZIO Supervisione al montaggio PIETRO CENTOMANI Episodio 1 – 2 – 3 – 6 – 8 3 Collaborazione artistica FRANCESCA CALVELLI Episodio 4 - 5 - 7 - 12 Collaborazione artistica CHIARA VULLO Episodio 9 - 10 – 11 Produttore esecutivo CP Torino CLAUDIO BRUNATO Musiche CORRADO CAROSIO PIERANGELO FORNARO eseguite dall’ ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI Edizioni Musicali RAI COM Produttore esecutivo GUIDO DE LAURENTIIS Produttore artistico CLAUDIO CORBUCCI Produttori Rai Fiction ANOUK ANDALORO MICHELE ZATTA Prodotto da LORENZO MIELI 4 IL CONCEPT Non Uccidere è una serie crime procedural che racconta con un linguaggio verosimile e moderno il nostro Paese attraverso il punto di vista privilegiato delle sue comunità fondative: prima fra tutte, la famiglia. -

Vogliamo Fare La Differenza Vita Da Strada a Migliorarequellodei Cittadini"

RADIOCORRIERE TV SETTIMANALE DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA numero 26 - anno 85 4 luglio 2016 Reg. Trib. n. 673 del 16 dicembre 1997 vogliamo fare la differenza Più del trenta per cento di innovazione per il prossimo autunno. Diciassette ore al giorno di inediti per Rai1, Rai2 e Rai3. Rai trasmetterà ben trentasette programmi totalmente inediti a cui si aggiungeranno cinque titoli di nuove fiction di produzione, per un totale di quarantadue trasmissioni novità. Questa la nuova Rai che è stata presentata nei giorni scorsi a Milano. "Rai. Per te. Per tutti". È iniziato un cammino per una stagione ricca di cambiamenti significativi, come ha spiegato il Direttore Generale Antonio Campo Dall'Orto che ha chiarito i concetti chiave dei nuovi palinsesti: "l'universalità, che ci obbliga ad andare a ricercare quei pezzi di ascolto che abbiamo perso" e "il pluralismo" inteso non come concetto politico, ma come l'idea di rappresentare tutte le anime del Paese, un pluralismo di punti di vista culturali. Una programmazione che, ha detto ancora il Direttore Generale, assume un'importanza speciale. La Rai per continuare ad essere identificata come la "casa degli italiani", oltre ad assicurare prodotti di qualità, dovrà aprirsi definitivamente verso tutte le piattaforme digitali per raggiungere tutti i tipi di cittadini. La sfida è stata lanciata e l'azienda dovrà diventare una media company in grado di competere a livello internazionale per qualità e pervasività dei propri contenuti. Dunque "Il domani comincia oggi" con una Rai che continuerà a raccontare l'Italia, ma in modo adeguato ai tempi. "Rendere il servizio pubblico radio televisivo sempre più universale è la nostra missione principale - ha concluso il Direttore Generale -. -

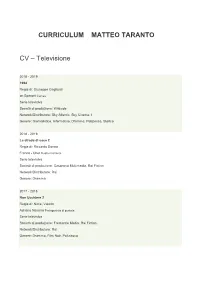

Curriculum Matteo Taranto Cv

CURRICULUM MATTEO TARANTO CV – Televisione 2018 - 2019 1994 Regia di: Giuseppe Gagliardi on.Speroni Cameo Serie televisiva Società di produzione: Wildside Network/Distributore: Sky Atlantic, Sky Cinema 1 Genere: Giornalistico, Informativo, Dramma, Poliziesco, Storico 2018 - 2019 La strada di casa 2 Regia di: Riccardo Donna Franco - Chef Ruolo ricorrente Serie televisiva Società di produzione: Casanova Multimedia, Rai Fiction Network/Distributore: Rai Genere: Dramma 2017 - 2018 Non Uccidere 2 Regia di: Noce, Valerio Adriano Navarro Protagonista di puntata Serie televisiva Società di produzione: Fremantle Media, Rai Fiction, Network/Distributore: Rai Genere: Dramma, Film Noir, Poliziesco 2016 - 2017 Il Commissario Montalbano 11 Regia di: Alberto Sironi Cameo Serie TV Società di produzione: Rai Fiction Network/Distributore: Rai Genere: Per la famiglia, Azione, Poliziesco, Film Noir 2016 Don Matteo 10 Regia di: Monica Vullo Protagonista di puntata Serie TV Società di produzione: Rai Fiction Network/Distributore: Rai Genere: Educativo, Commedia, Per la famiglia, Per i bambini 2015 provaci ancora prof 6 Regia di: E. Oldoini Gabriele Scalzi Cameo Serie televisiva Società di produzione: Endemol Italia Network/Distributore: Rai 1 Genere: Commedia, Commedia divertente, Dramma, Poliziesco 2014 Il Restauratore 2 Regia di: E. Oldoini Ivan (pugile) Protagonista di puntata Serie televisiva Società di produzione: Albatross Entertainment Network/Distributore: Rai 1 Genere: Commedia, Fantasy, Per la famiglia, Poliziesco 2013 Il Commissario Rex 5 Regia