Q7 4Cap1 2.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Allegato A) GEOMETRI.Xlsx

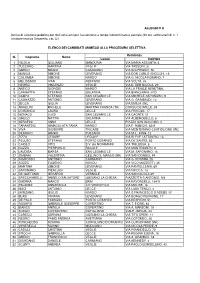

ALLEGATO A Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali) di n° 1 istruttore tecnico Geometra, cat. C1 ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA Residenza N. Cognome Nome Luogo Indirizzo 1 NICOLA GIULIANO MANDURIA VIA MARIA ASSUNTA, 6 2 ZUCCARO MARTINA VEGLIE VIA TASSONI, 31 3 GRECO BIAGIO CASARANO VIA SOLFERINO, 78 4 MANGIA SIMONE LEVERANO VIA DON CARLO GNOCCHI, 15 5 COLOMBA SIMONE NARDO' VIA G. NICOLA ROMANO, 7 6 MELISSANO IVAN RUFFANO VIA VOLTA, 33 7 NEGRO VINCENZO VEGLIE VIA E. DEB NICOLA, 20 8 ANTICO GIORGIO NARDO' VIA LA FENICE NERETINA, 9 CARRATTA STEFANO GALATINA VIA BIANCHIANI, 37/D 10 CAMPA STEFANO SAN CESARIO LE VIA MICHELE SAPONARO, 9 11 CAGNAZZO ANTONIO LEVERANO VIA G. GARIBALDI, 13 12 ZECCA GIULIA LEVERANO VIA EMILIA SNC 13 ANGELINI MICHELE MARTINA FRANCA (TA) CORSO DEI MILLE, 39 14 LO BIANCO LAURA LECCE VIA FRIGOLE, 17 15 MONACO LUIGI SAN CESARIO LE VIA CAORTE 12 16 GRECO MATTIA GALATINA VIA ALBEROBELLO, 5 17 SERAFINI ANNA LECCE PIAZZA SAN GIACOMO, 3 18 TARANTINO IMMACOLATA TANIA NARDO' VIA F. RUBICHI, 82/A 19 VIVA GIUSEPPE TRICASE VIA MONTESANO-CASTIGLIONE SNC 20 DERRICO BIAGIO PULSANO VIA M. L. KING, 12 21 ZIZZA CESARE LEQUILE VIA BLEVE LATTANZIO, 13 22 PELUSO STEFANO PORTO CESAREO VIA DE SANTIS, 50 23 CAIOLO VITO S.V. dei NORMANNI VIA TRILUSSA, 5 25 NUZZO PIERPAOLO RACALE VIA MONTESANTO, 9 26 LAUDISA MARTA SAN CESARIO LE VIA M. SAPONARO, 16 27 ZIMBARI VALENTINA CELLINO S. MARCO (BR) VIA SAN DONACI, 49 28 INGROSSO ANTONIO CARMIANO VIA G. -

Abstract (Pdf)

2 Congresso GeoSed 25-26 Settembre 2008 Aula Magna Palazzo di Scienze della Terra Campus Universitario Via E. Orabona 4 BARI Atti del Congresso a cura di: Massimo Moretti ORGANIZZAZIONE Coordinamento Luisa Sabato Segreteria Luigi Spalluto Comitato organizzatore Salvatore Gallicchio Massimo Moretti Luisa Sabato Luigi Spalluto Marcello Tropeano Collaboratori Alessia Barchetta Elisa Costantini Antonietta Cilumbriello Antonio Grippa Michele Labriola Rosanna Laragione Stefania Lisco Vincenzo Onofrio Mariangela Pepe Patrocinio e Contributo Università degli Studi di Bari Dipartimento di Geologia e Geofisica Dottorato di Scienze della Terra Regione Puglia Regione Basilicata Provincia di Bari Comune di Bari Commissione Italiana “Anno Internazionale del Pianeta Terra” 4 INDICE DEL VOLUME G. Aiello, A. Conforti, B. D’Argenio Regional marine geologic cartography of the Naples Bay (scale 1:10.000): the geological map n. 465 “Procida” pag. 1 G. Aiello, E. Marsella, S. Passaro The continental slopes off the Ischia island (Naples Bay): submarine gravity instability processes investigated by means of marine geological and geophysical data pag. 4 M. Aldinucci, I. Martini, F. Sandrelli The Pliocene deposits of the northern Siena Basin (Tuscany, Italy) revised through unconformity-bounded stratigraphic units pag. 6 A. Alfarano, M. Delle Rose, L. Orlanducci, F. Resta Rapporti stratigrafici tra pietra leccese, piromafo e Calcareniti di Andrano (area urbana e periferia est di Lecce) pag. 8 S. Andreucci, V. Pascucci, M. D. Bateman Record of three peaks during the Marine Isotopic Stage MIS5 along the Alghero coast, NW Sardinia, Italy: Sea level implication pag. 10 A. Barchetta, L. Spalluto Stratigrafia e caratteri di facies delle successioni carbonatiche affioranti nell’area compresa tra Binetto e Grumo Appula (Murge baresi, Puglia) pag. -

The Paleozoic Record of Thaumatoporella PIA, 1927?

Geologia Croatica 66/3 155–182 12 Figs. 3 Tabs. 8 Pls. Zagreb 2013 Palaeozoic record of Thaumatoporella PIA, 1927 (incertae sedis)? Felix Schlagintweit1, Jindrich Hladil2, Martin Nose3 and Carlo Salerno4 1 Lerchenauerstr. 167, 80935 München, Germany; ([email protected]) 2 Institute of Geology ASCR, v. v. i., Rozvojová 269, 16500 Praha, Czech Republic; ([email protected]) 3 SNSB-Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, GeoBioCenterLMU, Richard-Wagner-Str. 10, 80333 München, Germany; ([email protected]) 4 Lenzhalde 70, 70192 Stuttgart, Germany; ([email protected]) doi: 10.4154/gc.2013.14 GeologiaGeologia CroaticaCroatica AB STRA CT From Palaeozoic (mainly Devonian) shallow-water carbonates, spherical to irregular shaped microfossils with thin, apparently homogeneous or perforate micritic walls are widely reported. They are classically referred either to uniloc- ular parathuramminid foraminifera, algae incertae sedis or calcispheres (e.g., Bisphaera, Cribrosphaeroides, Uslo nia, Vermiporella myna, Irregularina). Due to their morphology and microstructural features, they are interpreted here as possibly belonging to Thaumatoporella PIA, a widespread Mesozoic-Early Cenozoic taxon of incertae sedis showing a remarkably high morphological variability. In analogy to Mesozoic thaumatoporellaceans, Bisphaera ma levkensis BIRINA is interpreted as the cyst (i.e.= resting) stage of forms ascribed to different genera, i.e., Cribro sphaeroides, Uslonia and Vermiporella (here: Vermiporella myna WRAY). Note that in the Mesozoic many taxa were also synonymized with Thaumatoporella: Polygonella ELLIOTT, Lithoporella elliotti (EMBERGER), Messopota mella DRAGASTAN et al., Vermiporella crisiae DRAGASTAN et al., Micritosphaera SCOTT. This new interpretation, based on material from the Devonian of W-Germany and the Czech Republic, leads to taxonomic reassessment as Thaumatoporella? malevkensis (BIRINA) nov. -

General Report of Hydrogeological Risk Management

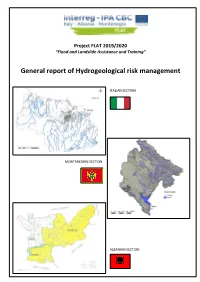

Project FLAT 2019/2020 “Flood and Landslide Assistance and Training” General report of Hydrogeological risk management ITALIAN SECTION MONTENEGRIN SECTION ALBANIAN SECTION GENERAL INDEX ITALIAN SECTION 1. Introduction to hydrogeological risks pag. 4 2. The territory of Brindisi: geology and hydrogeomorphology pag. 6 2.1 Geographic location pag. 6 2.2 Geological setting pag. 7 2.3 Morphological features pag. 8 2.4 Hydrological features pag. 8 3. Elements of geological and hydrogeological risk in the territory of Brindisi pag. 10 3.1 Hazard due to the activation of landslides pag. 10 3.2 Hazard due to coastal erosion phenomena pag. 10 3.3 Hazard due to flood phenomena pag. 11 4. Representative risk areas pag. 12 4.1 Geomorphological risk pag. 12 4.2 Hydrological risk pag. 19 5. Defense and hydrogeological risk management in the Brindisi area pag. 24 5.1 The Regional Flood Management Plan (Piano di Gestione Regionale della Alluvioni-PGRA) pag. 24 5.2 Hydrogeological risk plan of Apulia Region (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Puglia - PAI) pag. 27 5.2.1 Methods for hydrogeological risk analysis pag. 27 5.2.2 Evaluation of Hazard from Landslide - Methodology and Perimetration pag. 30 5.2.3 PAI methodology pag. 32 5.2.4 Evaluation of Hydraulic Hazard - Methodology and Perimetration pag. 39 5.2.5 Interventions for Hydraulic Risk Mitigation pag. 41 5.3 Regional Coastal Plan of the Apulia region (Piano Regionale delle Coste della Puglia-PRC) pag. 46 6. Recommendations for hydrogeological risk protection in the Brindisi area pag. 48 References pag. -

Allarme Cementificazione Addio a 40Mila Ettari Di Suolo

0409_GDM_04092016 040000_5.pdf - Lecce - Stampato da: taurino - 04/09/2016 11:19:54 Domenica 4settembre 2016 LECCE PRIMO PIANO IV L’ALLARME DEGLI AGRONOMI LA CLASSIFICA L’INDAGINE «Bisogna assicurare un reale contenimento Ai primi posti, in termini percentuali, OSSERVATORIO ECONOMICO del consumo di suolo, soprattutto nelle si collocano Aradeo, Taviano, Castro, aree a rischio idrogeologico» Racale, Melpignano, San Cesario Allarme cementificazione lBen 40mila ettari «mangiati» dal ce- mento in provincia di Lecce. Per la pre- cisione, sono 39.441 gli ettari consumati a scapito del paesaggio. A lanciare l’allar - me è Rosario Centonze, presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Lecce, addio a 40mila ettari di suolo sulla base di uno studio realizzato dall’Os - servatorio economico, curato da D av i d e Stasi, che ha elaborato i dati sul consumo Il presidente Centonze: «Più attenzione nella pianificazione del territorio» di suolo nel Salento e stilato una gra- duatoria dei Comuni meno attenti alla pianificazione e tutela del territorio. agricola, ai danni provocati dalla man- lipoli e Casarano (20). Ai primi posti della classifica, in ter- cata infiltrazione dell’acqua, alla riduzio- Tutti sono sopra la media provinciale mini percentuali, si collocano Aradeo, Ta- ne della biodiversità. Per giunta, ad un che si ferma al 14 per cento (39.441 ettari su viano, Castro, Racale, Melpignano, San aumento di 20 ettari per chilometro qua- 236.452) e la media regionale ancora più Cesario, Sogliano Cavour e Melissano. In drato di suolo consumato corrisponde un bassa, appena l’8 per cento (157.750 ettari particolare, Aradeo ha consumato 236 et- aumento di 0,6 gradi della temperatura, su 1.777.548). -

Terrestrial Ecosystems on the Mesozoic Peri-Adriatic Carbonate Platforms: the Vertebrate Evidence

Asociación Paleontológica Argentina. Publicación Especial 7 ISSN 0328-347X VII International Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems: 77-83. Buenos Aires, 30-6-2001 Terrestrial ecosystems on the Mesozoic peri-Adriatic carbonate platforms: the vertebrate evidence Fabio M. DALLAVECCHIN Abstract. The remains of Mesozoic carbonate platforms outcrop along the margins of the Adriatic Sea and the mountain chains surrounding them in Italy, Slovenia and Croatia. Despite the fact that the platforms were far from continents, abundant evidence of terrestrial vertebrates was recently found, mainly in the Norian, Lower Jurassic and Cretaceous, and is here reviewed. The presence of populations of large ter- restrial vertebrates (mainly dinosaurs) on these carbonate platforms, and in particular the discovery of late Hauterivian-early Barremian sauropods and late Santonian hadrosaurids, has important paleoecological and paleogeographical implications. Key words. Peri-Adriatic carbonate platforms. MesozoicTethysianpaleogeography.Mesozoicterrestrial vertebrates. Paleoichnology.Reptilia. Dinosauria. Theropoda. Sauropoda. Ornithopoda. Hadrosauridae. Introduction by them to the African (Early Cretaceous) or Laurasian (Triassic-Early Jurassic) continent, but Mesozoic carbonate platforms outcrop as thick were at best very far (hundreds of kilometres) from sequences of carbonates, more or less disrupted and "land", considering it in the "orthodox" way, i.e. a piled up by the Alpine orogeny, along the margins of wide area of silicoclastic fluvialjlacustrine sedimen- the Adriatic Sea in Italy, Slovenia and Croatia. tation or non-deposition. The vertebrate faunas During the Norian these platforms were not clearly found on them (mainly the Cretaceous ones) are thus differentiated and the whole region was part of a the very singular case of faunas living on carbonate wide pericontinental carbonate platform along the platforms separated from a continental area. -

Candidati Per L'elezione Diretta Del Presidente Della Giunta Regionale

COMUNE DI GALATINA - c_d862 - 0032901 - Ingresso - 11/09/2020 - 17:03 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020 CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI LECCE CANDIDATI PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE PER L’ELEZIONE DI N. 5 CONSIGLIERI REGIONALI (Artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni) CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE 1. BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO 2. EMILIANO MICHELE 3. LARICCHIA ANTONELLA 4. FITTO RAFFAELE 5. CESARIA NICOLA 6. D’AGOSTO ANDREA 7. CONCA MARIO 8. SCALFAROTTO IVAN detto PIERFRANCO Bari 23-07-1959 Bari 01-05-1986 Maglie 28-08-1969 Milano 02-07-1959 Salerno 03-09-1964 Esslingen (Germania) 03-05-1971 Pescara 16-08-1965 San Lorenzo del Vallo 18-01-1955 LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE -

New Insights on Secondary Minerals from Italian Sulfuric Acid Caves Ilenia M

International Journal of Speleology 47 (3) 271-291 Tampa, FL (USA) September 2018 Available online at scholarcommons.usf.edu/ijs International Journal of Speleology Off icial Journal of Union Internationale de Spéléologie New insights on secondary minerals from Italian sulfuric acid caves Ilenia M. D’Angeli1*, Cristina Carbone2, Maria Nagostinis1, Mario Parise3, Marco Vattano4, Giuliana Madonia4, and Jo De Waele1 1Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, University of Bologna, Via Zamboni 67, 40126 Bologna, Italy 2DISTAV, Department of Geological, Environmental and Biological Sciences, University of Genoa, Corso Europa 26, 16132 Genova, Italy 3Department of Geological and Environmental Sciences, University of Bari Aldo Moro, Piazza Umberto I 1, 70121 Bari, Italy 4Department of Earth and Marine Sciences, University of Palermo, Via Archirafi 22, 90123 Palermo, Italy Abstract: Sulfuric acid minerals are important clues to identify the speleogenetic phases of hypogene caves. Italy hosts ~25% of the known worldwide sulfuric acid speleogenetic (SAS) systems, including the famous well-studied Frasassi, Monte Cucco, and Acquasanta Terme caves. Nevertheless, other underground environments have been analyzed, and interesting mineralogical assemblages were found associated with peculiar geomorphological features such as cupolas, replacement pockets, feeders, sulfuric notches, and sub-horizontal levels. In this paper, we focused on 15 cave systems located along the Apennine Chain, in Apulia, in Sicily, and in Sardinia, where copious SAS minerals were observed. Some of the studied systems (e.g., Porretta Terme, Capo Palinuro, Cassano allo Ionio, Cerchiara di Calabria, Santa Cesarea Terme) are still active, and mainly used as spas for human treatments. The most interesting and diversified mineralogical associations have been documented in Monte Cucco (Umbria) and Cavallone-Bove (Abruzzo) caves, in which the common gypsum is associated with alunite-jarosite minerals, but also with baryte, celestine, fluorite, and authigenic rutile-ilmenite-titanite. -

GEOLOGICAL and GEOMORPHOLOGICAL CONTROLS on FLOOD PHENOMENA in the PUTIGNANO TOWN, SOUTHERN ITALY Paolo Giannandrea 1, Salvatore

Available online http://amq.aiqua.it ISSN (print): 2279-7327, ISSN (online): 2279-7335 Alpine and Mediterranean Quaternary, 31 (2), 2018, 221 - 234 https://doi.org/10.26382/AMQ.2018.17 GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL CONTROLS ON FLOOD PHENOMENA IN THE PUTIGNANO TOWN, SOUTHERN ITALY Paolo Giannandrea 1, Salvatore Laurita 1, Francesca Pugliese 2 1 Dipartimento di Scienze, Università degli Studi della Basilicata, Potenza, Italy 2 Via Roma, 13, 70017 Putignano (BA), Italy Corresponding author: P. Giannandrea <[email protected]> ABSTRACT: The geological/geomorphological map of Putignano town (Bari, Southern Italy) contains useful evidence of landforms and sedimentary successions in both urbanized and industrial areas, contributing also to a better understanding of floodings dur- ing high-magnitude pluviometric events in the area. The analyzed flooded areas correspond to surfaces karst landforms with differ- ent shapes and sizes. Our detailed geological/geomorphological study shows that most of the industrial area of Putignano was built on Cretaceous calcareous units in a depressed area, which corresponds to an extensive endorheic basin (locally called "il Basso"). Part of the local urban expansion, built from 1950 to present day, occupies the most depressed areas of numerous karst valleys that, despite this urbanization, still preserve their hydraulic function. Usually these geological and geomorphological fea- tures are not yet completely identified and, unfortunately, not taken into consideration in the planning stages of the urban expan- sion and industrial settlement. Keywords: Putignano town, southern Italy, Apulian Foreland, Quaternary, flood, karst 1. INTRODUCTION thropogenic deposits. Putignano is a small town in the south-eastern 2. GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL Murge, an area frequently exposed to alluvial events SETTING OF THE MURGE RELIEF that occur despite the numerous mitigation actions tak- en to reduce or eliminate long-term risk to people and The carbonate rocks of the Murge hills, with the infrastructure. -

Proceedings of The

Proceedings of the Volume One 17th INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY Sydney, NSW, Australia July 22–28, 2017 Proceedings VOLUME 1 Edited by Kevin Moore Susan White 2017 Proceedings of the 17th International Congress of Speleology i 17th INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY Sydney, NSW, Australia July 22–28, 2013 Proceedings VOLUME 1 Produced by the Organizing Committee of the 167th International Congress of Speleology. Published by the Australian Speleological Federation Inc and Speleo2017 in the co-operation with the International Union of Speleology. Design by Kevin Moore Layout by Kevin Moore Printed in Victoria Australia Te contributions were assisted with language and edited. Contributions express author(s) opinion. Recommended form of citation for this volume: Moore K., White S. (Eds), 2017. Proceedings of the 17th International Congress of Speleology, July 22–28, Sydney, NSW Australia Volume 1, Australian Speleological Federation Inc. Sydney. ISBN 978-0-9808060-5-2-07-6 © 2017 Australian Speleological Federation Inc, Tis work is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike International License (CC-BY-SA). To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Individual Authors retain copyright over their work, while allowing the conference to place this unpub- lished work under a Creative Commons Attribution ShareAlike which allows others to freely access, use, and share the work, with an acknowledgement of the work’s authorship and its initial presentation at the 17th International Congress of Speleology, Sydney NSW Australia. Cover photo : Keir Vaughan-Taylor on Lake 2, Koonalda Cave, Nullarbor Plain. (Photo by Kevin Moore) Back Cover : Te Khan and Beagum in Kubla Khan Cave Tasmania (Photo by Garry K. -

Historic Records and GIS Applications for Flood Risk Analysis in the Salento

Natural Hazards and Earth System Sciences, 5, 833–844, 2005 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2005-5-833 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2005 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy) F. Forte1, L. Pennetta1, and R. O. Strobl2 1Sezione di Geografia fisica e Geomorfologia – Dipartimento di Geologia e Geofisica, Universita` degli Studi di Bari, via E. Orabona 4, 70125 Bari, Italy 2ITC – International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation, Hengelosestraat 99, 7514 AE Enschede, The Netherlands Received: 17 November 2004 – Revised: 13 October 2005 – Accepted: 19 October 2005 – Published: 2 November 2005 Abstract. The occurrence of calamitous meteoric events rep- ing and emergency states to the population and economic ac- resents a current problem of the Salento peninsula (Southern tivity. Italy). In fact, flash floods, generated by very intense rainfall, occur not only in autumn and winter, but at the end of sum- 1.2 Geological and geomorphological settings mer as well. These calamities are amplified by peculiar geo- logical and geomorphological characteristics of Salento and The Salento peninsula, the southeast portion of the Apulia by the pollution of sinkholes. Floodings affect often large region (southern Italy), covers 7000 km2 of area and stretches areas, especially in the impermeable lowering zones. These over 150 km between the Ionian and Adriatic seas (Fig. 1). events cause warnings and emergency states, involving peo- The peninsula includes two extreme geographical points: the ple as well as socio-economic goods. -

09-Tucci-Morbidelli Et Al

Per. Mineral. (2004), 73, 127-140 http://go.to/permin SPECIAL ISSUE 3: A showcase of the Italian research in applied petrology An International Journal of MINERALOGY, CRYSTALLOGRAPHY, GEOCHEMISTRY, ORE DEPOSITS, PETROLOGY, VOLCANOLOGY and applied topics on Environment, Archaeometry and Cultural Heritage «Apulian marbles» of the Ostuni District (south-eastern Murge, Apulia, Italy). Identification and characterisation of ancient quarries for archaeometric purposes PATRIZIA TUCCI* and PAOLA MORBIDELLI Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Roma «La Sapienza», P.le A. Moro 5, 00185 Roma, Italy ABSTRACT. — The so-called «Apulian marbles» Melpignano) in the megabreccia (Maastrichtian- have been, and still are, widely used as both building Paleocene). and ornamental materials. The lithotypes exploited in antiquity in nine quarries identified in the Ostuni RIASSUNTO. — Come è noto, i cosiddetti «marmi district (South-Eastern Murge, Apulia, Italy) were pugliesi» sono stati e sono a tuttoggi largamente studied. This research aims at: i) characterising, utilizzati sia come materiale da costruzione che from minero-petrographic and geochemical points of come materiale ornamentale. Nel presente lavoro view, the outcropping lithotypes (this kind of study vengono studiati i litotipi anticamente coltivati in being scarce or lacking in literature); ii) attributing nove cave riconosciute nel distretto di Ostuni them to their geological formation of provenance; (Murge sud orientali, Puglia, Italia). Finalità della iii) furnishing a data-base for comparisons (features ricerca è caratterizzare dal punto di vista minero- of quarry materials), in order to solve archaeometric petrografico e geochimico i litotipi affioranti - problems related to the various archaeological sites essendo carenti e/o assenti in letteratura studi in tal and monuments occurring in South-Eastern Murge.