Borghi E Castelli Della Pianura Bergamasca

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

NABA CALL for the ASSIGNMENT of FINANCIAL AID (DIRITTO ALLO STUDIO) BENEFITS Academic Year 2020/2021 – ACADEMIC YEAR 2020/2021

NABA CALL FOR THE ASSIGNMENT OF FINANCIAL AID (DIRITTO ALLO STUDIO) BENEFITS Academic Year 2020/2021 – ACADEMIC YEAR 2020/2021 Milan, 21st July 2020 – Prot. Nr. 46/2020 (TRANSLATION OF THE DSU NABA APPLICATION REQUIREMENTS AND REGULATIONS In case of discrepancies between the Italian text and the English translation, the Italian version prevails) CONTENTS 1) NABA SERVICES IMPLEMENTING THE RIGHT TO UNIVERSITY EDUCATION 3 2) ALLOCATION OF SCHOLARSHIPS 3 2.1) STRUCTURE AND NUMBER OF SCHOLARSHIPS 4 2.2) GENERAL TERMS AND CONDITIONS 5 2.3) SCHOLARSHIP ALLOCATION CLASSIFICATION LIST ADMITTANCE REQUIREMENTS 6 2.3.1) MERIT-BASED REQUIREMENTS 6 2.3.2) INCOME-BASED REQUIREMENTS 9 2.3.3) ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STATUS AND ASSETS OF FOREIGN STUDENTS 9 2.4) SCHOLARSHIP TOTAL AMOUNTS 10 3) SCHOLARSHIP FINANCIAL SUPPLEMENTS 12 12 3.1) STUDENTS WITH DISABILITIES 3.2) INTERNATIONAL MOBILITY 12 4) DRAWING UP OF CLASSIFICATION LISTS 13 5) APPLICATION SUBMISSION TERMS AND CONDITIONS 14 6) PUBLICATION OF PROVISIONAL CLASSIFICATION LISTS AND SUBMISSION OF APPEALS 15 6.1) INCLUSION OF STUDENTS IN THE CLASSIFICATION LISTS 15 6.2) PUBLICATION OF THE CLASSIFICATION LISTS AND SUBMISSION OF APPEALS 16 7) TERMS OF SCHOLARSHIP PAYMENTS 16 8) INCOMPATIBILITY – FORFEITURE – REVOCATION 18 9) TRANSFERS AND CHANGES OF FACULTY 18 10) FINANCIAL STATUS ASSESSMENTS 19 11) INFORMATION NOTE ON THE USE OF PERSONAL DATA AND ON THE RIGHTS OF THE DECLARANT 19 ANNEX A - LIST OF COUNTRIES RELATING TO THE LEGALISATION OF DOCUMENTS 22 ANNEX B – LIST OF MUNICIPALITIES RELATING TO THE DEFINITION OF COMMUTING STUDENTS 28 Financial Assistance Selection Process - A.Y. -

Settori Speciali (Direttiva 2004/17/CE)

Unione europea Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670 Posta elettronica: [email protected] Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu Avviso di gara – Settori speciali (Direttiva 2004/17/CE) Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: UNIACQUE SPA Carta d'identità nazionale: (se noto) _____ Indirizzo postale: Via delle Canovine, 21 Città: Bergamo Codice postale: 24126 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Ing. Giuseppe Gorzio Telefono: +39 0353070111 All'attenzione di: _____ Posta elettronica: [email protected] Fax: +39 0353070110 Indirizzi internet: (se del caso) Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: (URL) www.uniacque.bg.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.uniacque.bg.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) _____ Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) _____ Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati Altro ( completare l'allegato A.I ) Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati Altro ( completare l'allegato A.II ) Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati Altro ( completare l'allegato A.III ) I.2) Principali settori di attività Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore -

I CURRICULUM VITAE Nome: Alessandro

CURRICULUM VITAE Nome: Alessandro NISOLI Data di nascita: 05 Settembre 1977 Treviglio (BG) Residenza: BRIGNANO GERA D'ADDA (BG) Titoli di studio: Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano - aprile 2003, con la tesi “IL PIANO DEI SERVIZI (L.r. 1/2001): Un riferimento per la corretta pianificazione dei servizi pubblici di Seriate” – relatore Prof. Maria Valeria Erba. Ordine Professionale: Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo al numero 2076 dal 2004. Studio Professionale: BRIGNANO GERA D'ADDA – Via A. Locatelli, 28 Attività Diverse: Da Giugno 1999 a Assessore all’Urbanistica-Edilizia Privata, Lavori Pubblici Giugno 2009: ed Ecologia del Comune di Brignano Gera d’Adda e da giugno 2004 a giugno 2009 ricoperto la carica di Vicesindaco del Comune di Brignano. Componente della Commissione Edilizia e Urbanistica del Comune di Brignano Gera d’Adda. Anno 2000: Frequentato seminario – Politecnico di Milano “l’ambiente delle antenne” a cura del prof. A. Ubertazzi. Frequentato seminario - Regione Lombardia: “la pianificazione urbanistica è risorsa per gli enti locali”; relatori ass. reg. Alessandro Moneta – arch. Gilberto Oneto. Anno 2004: Iscrizione Ordine Architetti di BG. Obiettore di coscienza presso Ufficio Tecnico del Comune di Cologno al Serio. Anno 2005: Aggiornamento in Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo”: Piano dei servizi e Pianificazione locale. Politecnico di Milano DiAP, Regione Lombardia e Ordini alessandro nisoli architetto – via a. locatelli n. 28 brignano gera d’adda (bg) I [email protected] - tel 3384322025 fax 0355294381 - p.iva 03106440161 provinciali degli Ingegneri della Lombardia. Anno 2006: Frequentato “piano di governo del territorio – incontri formativi sulla legge 12/2005”. -

Donne Religose a Mornico Al Serio

LE DONNE RELIGIOSE A MORNICO AL SERIO Contributo ad una storia della condizione femminile in un piccolo paese della bergamasca di Tarcisio Marino Caffi (11 novembre 2009) A mia moglie Renata e ai miei figli Claudia, Roberto e Drusilla Indice generale PRESENTAZIONE..............................................................................................................................6 CAP. I IL RUOLO DELLA DONNA LUNGO I SECOLI..................................................................7 Le donne in convento................................................................................................................7 Le suore escono dai conventi....................................................................................................8 CAP. II LA CONDIZIONE FEMMINILE NELL’ULTIMO SECOLO............................................10 Prima del ‘900..........................................................................................................................10 Agli inizi del ‘900.....................................................................................................................10 Tra due guerre.........................................................................................................................11 I primi interventi legislativi a favore delle donne................................................................11 Oggi..........................................................................................................................................11 CAP.III SUORE DI MORNICO -

Il Comune Di Cerete Informa

[2012] Cerete informa - flash [pubblicazione n. 21 – gennaio 2012] pubblicazione n. 21 – gennaio 2012 Adriana Ranza riceve previo appuntamento – tel. 0346/63300 – E-Mail: [email protected] Assessorato Notizie dal Sindaco imprese con una votazione di 100/110. A ritirare il riconoscimento, la cui consegna è stata effettuata Bentrovati cari concittadini nel 2012, siamo dalla Sig.ra Pasqua, è intervenuta la mamma in all’inizio di nuovo anno che, per la vita quanto il neo dottore si trovava all’estero per amministrativa del nostro Comune, porterà studio. sicuramente alcune novità in quanto, la recente riforma che modificherà profondamente l’assetto Un altro importante momento della serata è stato organizzativo dei Comuni, comporterà, numerose quello relativo alla consegna di un riconoscimento innovazioni. Al momento le indicazioni e le all’atleta, nonché neo concittadino (da soli 2 mesi), interpretazioni sono ancora dubbie, così come le Giovanni Gualdi che lo scorso 13 novembre si è scadenze, tra l’altro modificate in occasione del c.d. laureato alla “Tourin marathon” Campione Italiano. decreto mille proroghe di fine anno. Mi riservo, L’ormai “nostro” campione ha commentato, quindi, di parlarvene in maniera più approfondita durante la cerimonia di consegna del premio, le in un prossimo numero. Di certo la nostra linea di immagini relative alla gara di Torino che gli hanno indirizzo sarà quella di cercare di mantenere dato la soddisfazione di raggiungere questo ambito l’identità del nostro comune e garantire che i traguardo. La consegna del riconoscimento è stata servizi essenziali siano presenti e vicino ai cittadini. effettuata dal presidente della Comunità Montana Valle Seriana Eli Pedretti. -

PDF Dei Turni

TURNI FARMACIE BERGAMO E PROVINCIA mercoledì 1 settembre 2021 Zona Località Ragione Sociale Indirizzo Da A Da A Alta Valle Seriana Rovetta Re Via Tosi 6 9:00 9:00 Bg citta Bergamo Borgo Palazzo Bialetti Via Borgo Palazzo 83 9:00 12:30 15:00 20:00 Cinque Vie dr. Rolla G.P. & C. Via G. B. Moroni 2 9:00 9:00 Hinterland Curno Invernizzi dr. Invernizzi G.& C Snc Via Bergamo 4 9:00 9:00 Stezzano S.Giovanni Srl Via Dante 1 9:00 0:00 Imagna Capizzone Valle Imagna Snc Corso Italia 17 9:00 9:00 Isola Almè Visini Del dr. Giovanni Visini & C. Snc Via Italia 2 9:00 9:00 Carvico Pellegrini dr. Reggiani Via Don Pedinelli 16 9:00 0:00 Romano Ghisalba Pizzetti Sas Via Provinciale 48/B 9:00 9:00 Seriate Grumello Chiuduno Farmacia S. Michele Srl Via C. Battisti 34 9:00 0:00 Gorle Pagliarini dr. Dario Via Mazzini 2 9:00 9:00 Treviglio Canonica d'Adda Peschiulli Sas Via Bergamo 1 9:00 20:00 Caravaggio Antonioli & C. Sas Via Matteotti 14 9:00 20:00 Treviglio Comunale N.3 Treviglio Az. Sp. Farm. Viale Piave 43 20:00 9:00 Valle Brembana Oltre il Colle Farmacia Viganò Di Passera dr.ssa Francesca Via Roma 272 9:00 9:00 San Pellegrino Terme Della Fonte Snc Viale Papa Giovanni 12 9:00 9:00 Valle Cavallina Alto e BassoBerzo San Sebino Fermo Scarpellini Via Europa Unita 14 9:00 9:00 Trescore Albarotto Srl Via Volta 26 9:00 9:00 Valle Seriana Leffe Pancheri Sas Via Mosconi 10 9:00 9:00 Pradalunga Strauch dr. -

ELENCO Disponibilità Iniziali I Grado Per Operazioni Annuali 2019 20 Al 23 Agosto 2019

CLASSE DI CONCORSO A001 - Arte e Immagine CATTEDRE CATTEDRE ORE ANNUALI TEMPORANEE NOTE SCUOLE MEDIE RESIDUE (al 31/08/2020) (al 30/06/2020) BG "Corridoni" BGMM80701L BG "S.Lucia" BGMM80801C 1* C.O.E. BG "I Mille" BGMM8AF01B 6 BG "Muzio" BGMM811018 BG "Mazzi" BGMM812014 BG "Donadoni" BGMM81301X BG "A.da Rosciate" BGMM81401Q 6 BG "Camozzi" BGMM81501G 1 14 BG "Petteni" BGMM81601B 6 ALBANO S.A. BGMM817017 6 ALBINO BGMM818013 1 ALMENNO S.B. BGMM81901V 14 ALMENNO S.S. BGMM820013 2 ALZANO L.DO BGMM82101V 16 ARCENE BGMM82201P 12 AZZANO S.PAOLO BGMM82302G 2 BAGNATICA BGMM82401A 6 BARIANO BGMM825016 8 BONATE SOPRA BGMM826012 4 BONATE SOTTO BGMM82701T 12 BORGO DI TERZO BGMM82801N 14 BREMBATE SOPRA BGMM89501C 6 BREMBATE SOTTO BGMM82901D 1 6 BREMBILLA BGMM83001N 6 CALCINATE BGMM83101D CALCIO BGMM832019 CALUSCO D'ADDA BGMM833015 CAPRIATE S. G. BGMM834011 14 CARAVAGGIO BGMM83501R 16 CARVICO BGMM83601L 6 CASIRATE BGMM83702D 1 8 CASTELLI CALEPIO BGMM838018 8 CASAZZA BGMM839014 14 CHIUDUNO BGMM840018 2 CISANO B.SCO BGMM841014 1 6 CISERANO BGMM84201X 12 CLUSONE BGMM80601R 16 COLOGNO AL SERIO BGMM89901Q 10 COSTA VOLPINO BGMM84301Q 8 COVO BGMM84401G 18 CURNO BGMM84501B 6 DALMINE "Moro" BGMM8AB014 DALMINE "Camozzi" BGMM8AC01X 6 FARA GERA D'ADDA BGMM846028 4 GANDINO BGMM847024 4 GAZZANIGA BGMM84801V 10 GORLAGO "A.Moro" BGMM84901P 2 GORLE BGMM85001V GROMO BGMM85101P 6 GRUMELLO BGMM85202G 20 LEFFE BGMM85301A OSIO SOPRA BGMM854016 10 LOVERE BGMM855012 16 LOVERE CONVITTO BGMM89401L CLASSE DI CONCORSO A001 - Arte e Immagine CATTEDRE CATTEDRE ORE ANNUALI TEMPORANEE -

LINEA T20: Circolare Treviglio-Castel Rozzone

Modulo m36 rev.0 del 05/11/2012 UFFICIO INFORMAZIONI: da telefono fisso 800139392- da mobile 340/5085907 LINEA T20 - CIRCOLARE TREVIGLIO - CASTEL ROZZONE ORARIO IN VIGORE DAL 23/08/2021 Servizio Scolastico: C.ROZZONE-LURANO-BRIGNANO-PAGAZZANO-ROMANO L. Note di corsa AGO AGO Linea U Linea U Linea U Linea U Linea U AGO AGO ANDATA Periodicità - Stagionalità F 5 S 6 S 6 S 6 S 6 NS 6 S5 S5 S 6 S 6 S 6 S 5 S 6 S 5 S 6 S 5 S 5 S 5 F 5 S 5 F 5 Periodicità - Stagionalità S6 S5 S6 S6 S5 TREVIGLIO stab SAME 17.05 TREVIGLIO V.le De Gasperi 07.00 09.00 12.30 TREVIGLIO - FS OVEST 06.05 06.40 06.45 07.04 08.45 09.04 12.05 13.15 14.05 15.05 16.00 | 18.10 18.30 19.00 19.30 TREVIGLIO - P.zza POPOLO 07.02 09.02 12.32 TREVIGLIO - FS V.le De Gasperi 06.08 06.43 06.48 07.05 07.30 07.30 08.48 09.05 12.09 12.54 13.19 14.09 15.09 16.04 17.10 18.13 18.33 19.03 19.33 TREVIGLIO - P.zza MENTANA 07.03 09.03 12.33 TREVIGLIO - P.zza POPOLO | | | 07.07 | 07.32 | 09.07 12.11 | 13.21 14.11 15.11 16.06 17.12 18.15 18.35 19.05 19.35 CASTEL ROZZONE - Via Dante Alighieri 07.08 09.08 12.38 TREVIGLIO - P.zza MENTANA | | | 07.08 | 07.33 | 09.08 12.12 | 13.22 14.12 15.12 16.10 17.13 18.16 18.36 19.06 19.36 CASTEL ROZZONE - P.zza Castello 07.10 09.10 12.40 TREVIGLIO Ospedale / ITIS ss.11 ||||07.37|| |12.1712.5813.2714.1715.17I| | ||| CASTEL ROZZONE - Corso Europa III13.47 14.47 CARAVAGGIO - Via Mazzini ||||07.46|| |12.2013.0513.3014.2014.0515.20|| | ||| LURANO - Via De Gasperi 07.13 09.13 I I I VIDALENGO - Via Francesca 5 06.13 06.49 06.54 | 07.52 | 08.54 | 12.24 | 13.34 14.24 14.09 -

AVVENIMENTI Cultura E Turismo in Città E Provincia

LUGLIO 2018 BERGAMO AVVENIMENTI cultura e turismo in città e provincia dal 26 luglio al 5 agosto ERGAMO B VAL BREMBANA DI CO L’E DE LE VIE DELLA COMMEDIA ODIERNO NUMERO pag. 6 AL allegato pag. 12 pag. 18 pag. 22 SPETTACOLO SPETTACOLO MUSIca DESIDERA SARNICO ONDE MUSICALI FESTIVAL BUSKER Festival SUL LAGO D'ISEO luglio dal 26 al 29 luglio luglio Bergamo e provincia Sarnico Lago d'Iseo www.bergamoavvenimenti.it 2 BERGAMO EDITORE MOMA COMUNICAZIONE srl AVVENIMENTI viale Papa Giovanni XXIII, 124 Bergamo // LUGLIO Non sai dove trovarci? DIRETTORE RESPONSABILE Emanuele Falchetti Siamo in tutte le edicole in allegato a STAMPA «L'Eco di Bergamo» Litostampa Istituto Grafico srl e in altri punti via A. Corti, 51 Bergamo sul territorio. BERGAMO AVVENIMENTI Inquadra redazione@ il quarcode bergamoavvenimenti.it e scopri tel. 035.358754 tutti i luoghi fax 035.358770 AUT. DEL TRIBUNALE BERGAMO AVVENIMENTI BERGAMO DI BERGAMO n° 2 del 15/01/02 ANNO XVII _ N°180 ISSN 1723 -1299 Decliniamo ogni Il prossimo numero in uscita responsabilità per quanto riguarda le variazioni di date MARTEDÌ 31 LUGLIO 2018 e orari di avvenimenti, per l’utilizzo di marchi, slogans, immagini fornite e usate dagli inserzionisti. La rivista riporta esclusivamente gli avvenimenti confermati entro il 15 del mese precedente. Ci riserviamo inoltre il diritto di selezionare gli annunci e di modificarli senza alterare www.bergamoavvenimenti.it i dati degli utenti, in base agli Sempre aggiornato con tutti gli eventi di città standard di pubblicazione. e provincia, sul nostro portale è possibile registrarsi, creare un profilo personale o a nome di un’associazione e pubblicare eventi e manifestazioni. -

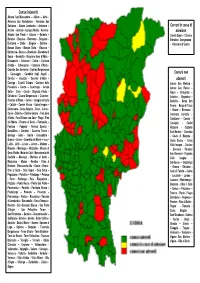

Comuni Aderenti: Comuni in Corso Di Adesione

Comuni aderenti: Albano Sant'Alessandro – Albino – Almè - Almenno San Bartolomeo - Almenno San Salvatore - Alzano Lombardo – Ambivere – Comuni in corso di Arcene – Ardesio - Arzago d'Adda – Averara - adesione: Azzano San Paolo – Azzone – Barbata – Cenate Sopra – Clusone Bariano – Barzana – Berbenno – Bergamo – Entratico - Songavazzo Bianzano – Blello - Bolgare – Boltiere - – Vilminore di Scalve Bonate Sopra - Bonate Sotto – Bossico – Bottanuco – Bracca – Brembate - Brembate di Sopra – Brembilla - Brignano Gera d'Adda – Brusaporto – Calcinate – Calcio – Caluisco d’Adda - Calvenzano - Canonica d'Adda - Capriate San Gervasio – Caprino Bergamasco – Caravaggio - Carobbio degli Angeli – Comuni non Carvico – Casazza - Casirate d'Adda – aderenti: Casnigo - Castelli Calepio - Castione della Adrara San Martino - Presolana – Castro – Cavernago - Cenate Adrara San Rocco – Sotto - Cene – Cerete - Chignolo d'Isola – Algua – Antegnate – Chiuduno - Cisano Bergamasco – Ciserano - Aviatico - Bagnatica – Cividate al Piano – Colere - Cologno al Serio Bedulita - Berzo San – Colzate - Comun Nuovo - Corna Imagna – Fermo – Borgo di Terzo Cortenuova - Costa Volpino – Covo – Curno – – Branzi – Brumano - Cusio – Dalmine – Endine Gaiano - Fara Gera Camerata Cornello – d'Adda - Fara Olivana con Sola – Filago - Fino Capizzone - Carona - del Monte - Fiorano al Serio – Fontanella – Cassiglio - Castel Fonteno – Foppolo - Foresto Sparso – Rozzone - Cazzano Gandellino – Gandino - Gaverina Terme – Sant'Andrea – Cornalba Gorlago – Gorle - Gorno – Grassobbio – - Costa di -

Formato Europeo Per Il Curriculum Vitae

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome ROTA DANIELE Indirizzo VIA PONCHIA 6 BERGAMO 24123 Telefono 3357070123 Fax 0354175707 E-mail [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 18.05.1957 Codice fiscale RTO DNL 57E18 A794A ESPERIENZA LAVORATIVA Attività attualmente svolte : Direttore cooperativa sociale Alchimia dal 1996, direttore Ostello Cà Matta situato nel parco dei colli dal 2010.vice presidente Consorzio Coesi – consorzio di servizi per le cooperative – dal 2011, presidente Consorzio servizi per le dipendenze Bergamo dal 2011, consigliere Consorzio Solco Città Aperta dal 2007, responsabile area eventi della rete Consorzio Solco dal 1998, responsabile progetto “ vigneto della porta del parco “ a Mozzo dal 2013. Presidente azienda Bergamo formazione Attività svolte: responsabile direzione residenza sanitaria disabili Handicap di Borgo Palazzo dal 1° aprile 2004 al 31.12 2009, responsabile direzione gestione centro socio educativi della Val Seriana ( Nembro, Gandino, Piario e Vil Minore ) dal 1998 al 2004, referente progetto reciprocità tra cooperative sociali Lombarde e Campane e membro del c.d.a. del Consorzio La Rada di Salerno al 31.12.2009, referente con l’A.S.L. della Provincia di Bergamo per il Consorzio Solco Bergamo e per il Consorzio Solco Città Aperta per l’area handicap. Presidente per due mandati del Consorzio Solco Bergamo, direttore Consorzio nazionale Accordi ( 22 Consorzi soci della rete CGM ) dal 2004 al 2012 , Dal 1978 al 1984 rappresentante di prodotti chimici per la ditta Faren di Varedo Mi e per la ditta Delta di Gorlago Bg. Dal 1984 al 1998 educatore e coordinatore presso il c.a.g. -

Criteri Di Individuazione Del Reticolo Idrico Minore

Comune di Cologno al Serio Provincia di Bergamo CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE AGGIORNAMENTO AI SENSI DELLA D.G.R.L. n. X/4229 del 23/10/2015 Gennaio 2016 (cod.2015_621 C/P) RELAZIONE TECNICA A. C. COLOGNO AL SERIO CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE GRUPPO DI LAVORO Redazione: ing. Francesca Bertuletti, ing. Alberto Fara Responsabile tecnico: ing. Giovanni Filippini Data commessa allegato nome file estensione revisione n° file 01/2016 2015_621 C/P / 2015_621RelIdDef201601.doc doc 00 emissione descrizione destinazioni Relazione identificazione Relazione tecnica Committente reticolo Redazione Controllo Approvazione FB+AF GF GF rev. N° descrizione aggiornamento data sostituisce file 2015_621RelIdDef201601.doc gennaio 2016 A. C. COLOGNO AL SERIO CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE INDICE 1. PREMESSE .............................................................................................................. 1 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO E DEFINIZIONI ................................................. 2 3. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ........................ 4 4. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE ........................................................................... 9 5. RETICOLO IDRICO MINORE ................................................................................ 10 6. RETICOLO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA ..................................................................................... 11 7. DEFINIZIONE DELLE