Bilder in Martin Luthers Tischreden

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bishop's Newsletter

Bishop’s Newsletter June 2016 North/ In this Issue: West Lower Michigan Synod 500 Years of Reformation Youth and Faith Formation 2900 N. Waverly Rd. Tables Lansing, MI 48906 Upcoming Events 517-321-5066 Congregations in Transition 500 Years of Reformation — 500 Trees for Wittenberg "Even if I knew that the world were to collapse Trees are planted in the Luthergarten by the Castle tomorrow, I would still plant my apple tree Church, along the drive, and by the new town hall. today" (ascribed to Martin Luther). The main garden is fashioned in the shape of the Luther Rose. The center trees, or the foundational As the opening paragraph trees of the garden were planted by The Roman on the Luthergarten Catholic Church – Pontifical Council Promoting webpage Christian Unity; The Orthodox Church; The (www.luthergarten.de) Anglican Communion; World Alliance of Reformed explains: Churches; World Methodist Council; and The Lutheran World Federation. In 2017, Lutheran churches will commemorate the On May 31, as part of a sabbatical trip to Germany, I 500th anniversary of the was privileged to “officially” plan our synod tree. As Reformation (Jubilee) that the sign indicates, our tree is # 282 and is located had its beginnings in along Hallesche Strasse, the southern boundary of Lutherstadt Wittenberg, the garden. Our Germany. As a means of giving expression to synod verse is commemoration, the Luthergarten has been John 12:32 "And I, established in Wittenberg on the grounds of the when I am lifted former town fortifications. In connection with this up from the earth, project, 500 trees will be planted at different places will draw all in the city region, giving a concrete sign of the people to myself." optimism so clearly expressed in Luther's apple tree quote. -

Medieval Germany in America

GERMAN HISTORICAL INSTITUTE WASHNGTON, D.C. ANNUAL LECTURE SERIES No. 8 MEDIEVAL GERMANY IN AMERICA Patrick J. Geary With a comment by Otto Gerhard Oexle ANNUAL LECTURE 1995 German Historical Institute Washington, D.C. MEDIEVAL GERMANY IN AMERICA Patrick J. Geary With a comment by Otto Gerhard Oexle © 1996 by German Historical Institute Annual Lecture Series, No. 8 Edited by Detlef Junker, Petra Marquardt-Bigman and Janine S. Micunck ______________ GERMAN HISTORICAL INSTITUTE 1607 New Hampshire Avenue, N.W. Washington, DC 20009, USA MEDIEVAL GERMANY IN AMERICA Patrick J. Geary WAS THERE ANYTHING TO LEARN? American Historians and German Medieval Scholarship: A Comment Otto Gerhard Oexle Preface For the first time since the founding of the German Historical Institute in 1987, the topic of the 1995 Annual Lecture addressed the German Middle Ages—as perceived through American eyes. We invited two distinguished scholars from the United States and Germany, and their presentations made this evening a truly special event. In his lecture, Professor Patrick J. Geary traced the influence of German medievalists, especially their methods and historiography, on American academia. During the second half of the nineteenth century, German scholarship came to be regarded as an exemplary model, owing to its scholarly excellence. However, within a few decades, German medieval scholarship's function as a model for American academics declined. Professor Geary gave an engaging account of this development and offered at the same time an absorbing analysis of how the perception and interpreta- tion of German medieval history by American historians were shaped by their attempt to explain American history. -

Prince of Peace News Volume LVII, Issue Ix OCTOBER 2018 Anno Domini for the Teachings of the Reformation

Prince of Peace News Volume LVII, Issue ix OCTOBER 2018 Anno Domini for the teachings of the reformation. We 3496 E. Morgan Street The Luther Rose focus our faith on Jesus and how He saved Martinsville, IN by Grace Alone, that we embrace by Faith Dear friends in Christ, Alone, as taught in Scripture Alone. The Church: 765-342-2004 As we enter the month of October, I am teachings of the Bible continue to be the School: 765-349-8873 once again reminded of the rich history that focus of our education at Prince of Peace. Daycare: 765-342-2220 has established the Lutheran Church. One of As we reflect on the Reformation, we also Fax: 765-813-0036 the symbols of the Lutheran Church is the remember the documents contained in the Luther Rose that Dr. Martin Luther put before Book of Concord: The Augsburg Confession, the people to teach the truths of Scripture in a 1530; the Apology of the Augsburg Confes- Meet our staff: visual way. sion, 1531; The Smalcald Articles, 1537; The Pastor: Rev. Nathan Janssen Here is how Martin Luther explained it: Power and Primacy of the Pope, 1537; The Vicar: Christian Schultz First, there is a black cross in a heart that Small Catechism, 1529; the Large remains its natural color. This is to remind Catechism, 1529; The Formula of Concord, Secretaries: Sharon Raney & Beth Wallis me that it is faith in the Crucified One that Epitome, 1577; and The Formula of Concord, Director of Youth Ministries: Sharon Raney saves us. Anyone who believes from the Solid Declaration, 1577. -

Footsteps of Luther and Oberammergau

17 2020 DAYS Footsteps of Luther and Oberammergau 15 NIGHTS / 17 DAYS WED 29 JULY - FRI 14 AUG, 2020 Berlin (2) • Wittenberg (3) • Torgau • Eisleben • Erfurt (2) • Leipzig (3) • Dresden (2) • Munich (1) • Oberammergau (2) Accompanied by COMMENCES WEDNESDAY 29TH JULY 2020 Bishop Ross Nicholson Come Follow Me... Berlin Cathedral MEAL CODE streets with the rich timber framed buildings, Reformation, is waiting for us. We’ll tour the cross the merchant’s bridge, and take a (B) = Breakfast (L) = Lunch (D) = Dinner town where Martin Luther nailed his 95 Theses look into the Old Synagogue. It’s the oldest to the door of the Schlosskirche on October 31, synagogue in Central Europe that has been DAY 1: WEDNESDAY 29TH JULY - DEPART 1517. In Luther’s time this was the University preserved up to its roof. The Museum displays AUSTRALIA FOR GERMANY Chapel and the doors were used as a bulletin the Erfurt Treasure and has the Erfurt Hebrew DAY 2: THURSDAY 30TH JULY – ARRIVAL board. Luther preached here and in the City Manuscripts as its central theme. We also BERLIN (D) Church of St. Mary. In 1508, when Martin visit the Augustinian monastery which Luther Luther came to Wittenberg, he lived in the Upon arrival at Berlin airport we will board our always referred to as his spiritual home. deluxe motor coach and head into the city to Black Abbey – now known as the “Lutherhaus”. Overnight: Erfurt our centrally located hotel, check in and rest It was here that he had his “Tower Experience” and first grasped the gift of faith by grace after a long day of travelling. -

Slate.Com Table of Contents Faith-Based a Skeptic's Guide to Passover

Slate.com Table of Contents faith-based A Skeptic's Guide to Passover fighting words ad report card Telling the Truth About the Armenian Genocide Credit Crunch foreigners Advanced Search Why Israel Will Bomb Iran books foreigners Why Write While Israel Burns? Too Busy To Save Darfur change-o-meter foreigners Supplemental Diet No Nukes? No Thanks. change-o-meter gabfest Unclenched Fists The Velvet Snuggie Gabfest change-o-meter grieving Dogfights Ahead The Long Goodbye change-o-meter human guinea pig Big Crowds, Few Promises Where There's E-Smoke … chatterbox human nature A Beat-Sweetener Sampler Sweet Surrender corrections human nature Corrections Deeper Digital Penetration culture gabfest jurisprudence The Culture Gabfest, Empty Calories Edition Czar Obama dear prudence jurisprudence It's a Jungle Down There Noah Webster Gives His Blessing drink jurisprudence Not Such a G'Day Spain's Most Wanted: Gonzales in the Dock dvd extras moneybox Wauaugh! And It Can't Count on a Bailout explainer movies Getting High by Going Down Observe and Report explainer music box Heated Controversy When Rock Stars Read Edmund Spenser explainer music box Why Is Gmail Still in Beta? Kings of Rock explainer my goodness It's 11:48 a.m. Do You Know Where Your Missile Is? Push a Button, Change the World faith-based other magazines Passionate Plays In Facebook We Trust faith-based poem Why Was Jesus Crucified? "Bombs Rock Cairo" Copyright 2007 Washingtonpost.Newsweek Interactive Co. LLC 1/125 politics today's papers U.S. Department of Blogging Daring To Dream It's -

HAVE GERMAN WILL TRAVEL Martin Luther

HAVE GERMAN WILL TRAVEL Martin Luther Martin Luther (der 10. November 1483-der 2. Februar 1546) Martin Luther came this way. Yet it is Wittenberg, a feisty university in effect, the metaphorical last straw. Wittenberg, Eisleben is now Lutherstadt town since the days of Frederick the The pulpit formerly stood in the Eislebeo and Mansfeld is Mansfeld Wise, that has never stopped proudly Parish Church of St. Mary where he was Lutherstadt. All are UNESCO World statinrr its claim as "Cradle of the Refor- married and where the four-paneled Heritage Sites today, and Saxony-Anhalt mation.""' Its name is officially Luther- Reformation altar in the Choir Room is has adopted the subtitle "Luther's Coun stadt Wittenberg, and here he received attributed to Lucas Cranach the Elder t1y" for its tourist promotions. his doctor's degree; lived and taught for (1472 to 1553) , onetime mayor of the His commitment meant nearly con nearly forty years. Luther's House town. stant traveling throughout central Ger (Lutherhaus, Collegianstrasse 54), t~e Under the Communists, noxious fac many. It was not an easy life, but he Augustinian Monastery where he resid tories lined the Elbe, and Wittenberg never hesitated to go where he was ed with his family after its religious dis was called "Chemical-town," but, to no needed or to speak the doctrine to his solution, contains Lutherhalle, the one's surprise, the name never caught people. world's largest museum of Reformation on. Even as the Wall was coming down in In the cold winter of 1546, Luther's history. -

Germany & Our Lutheran Heritage

th Celebrate the 500 Anniversary of the Reformation Stand where it all happened and discover a deeper connection to your faith. Zion Lutheran Church and School, Brighton, CO Germany & Our Lutheran Heritage JUNE 24- JULY 06, 2017 You are invited to join us as we walk in the footsteps of our Christian forefathers and other great men and women of the Reformation. Stand where it all happened and discover a deeper connection to your faith. Step back in time on this unforgettable journey to visit some of the most important places of the life of the great reformer Martin Luther. Rejoice in the music of the church and the inspirational life and works of Johann Sebastian Bach. Travel back roads to charming well-preserved medieval towns and embark on an Elbe River cruise. Along the way we’ll sample regional cuisine, wine-tastings in the famous wine regions and shop for local crafts in the Germany art of glass-blowing or wood carving of the world-famous nutcrackers and Christmas pyramids. We’ll have time throughout our journey for reflection as we travel through some of Germany’s most tranquil landscapes and breathtaking scenery. Wittenberg, Germany Cradle of the Reformation For More Information Contact Group Tour Coordinator Erika Armistead 720.685.8635 ~ Erika.Armistead@gmail .com Tour Includes 11 nights moderate accommodations and Hotel tax Breakfast daily, 1-Lunch and 5-Dinners Gratuities for included meals Professional Tour Manager with expertise in Reformation history Deluxe Motor coach Airport Transfers in Germany Life enriching excursions/educational -

Übersichtsartikel

DAS LUTHERHAUS IN EISENACH Von Michael Weise Das Lutherhaus in Eisenach ist eines der ältesten erhaltenen Fachwerkhäuser Thürin- gens. Hier wohnte Martin Luther nach der Überlieferung bei der Familie Cotta wäh- rend seiner Schulzeit von 1498 bis 1501. Seit dem 19. Jahrhundert zählt das Luther- haus zu den bedeutendsten Gedenkstätten der Reformation und wurde in dieser Ei- genschaft 2011 als „Europäisches Kulturerbe“ ausgezeichnet. Seit 1956 wird das Lu- therhaus als kulturhistorisches Museum betrieben. Inhalt 1. Geschichte ..................................................................................................................... 1 1.1 Luther in Eisenach .................................................................................................... 1 1.1.1 Luther als Schüler in Eisenach (1498–1501) ................................................. 2 1.1.2 Luther in der Georgenkirche (April/Mai 1521) ............................................ 2 1.1.3 Luther auf der Wartburg (Mai 1521–März 1522) ......................................... 3 1.1.4 Luthers letzte Aufenthalte in Eisenach (1529 und 1540) ............................. 4 1.2 Baugeschichte des Lutherhauses.............................................................................. 4 1.3 Museumsgeschichte .................................................................................................. 5 1.3.1 Das Lutherhaus von 1956–2013 .................................................................... 5 1.3.2 Das neue Lutherhaus (2013 bis heute) ........................................................ -

Dating the Reformation

The Protestant Reformation was the 16th-century religious, political, intellectual and cultural upheaval that splintered Catholic Europe, setting in place the structures and beliefs that would define the continent in the modern era. In northern and central Europe, reformers like Martin Luther, John Calvin and Henry VIII challenged papal authority and questioned the Catholic Church’s ability to define Christian practice. They argued for a religious and political redistribution of power into the hands of Bible- and pamphlet-reading pastors and princes. The disruption triggered wars, persecutions and the so-called Counter-Reformation, the Catholic Church’s delayed but forceful response to the Protestants. DATING THE REFORMATION Historians usually date the start of the Protestant Reformation to the 1517 publication of Martin Luther’s “95 Theses.” Its ending can be placed anywhere from the 1555 Peace of Augsburg, which allowed for the coexistence of Catholicism and Lutheranism in Germany, to the 1648 Treaty of Westphalia, which ended the Thirty Years’ War. The key ideas of the Reformation—a call to purify the church and a belief that the Bible, not tradition, should be the sole source of spiritual authority—were not themselves novel. However, Luther and the other reformers became the first to skillfully use the power of the printing press to give their ideas a wide audience. 1 Did You Know? No reformer was more adept than Martin Luther at using the power of the press to spread his ideas. Between 1518 and 1525, Luther published more works than the next 17 most prolific reformers combined. THE REFORMATION: GERMANY AND LUTHERANISM Martin Luther (1483-1546) was an Augustinian monk and university lecturer in Wittenberg when he composed his “95 Theses,” which protested the pope’s sale of reprieves from penance, or indulgences. -

Zum PDF-Download

q 500 Jahre Reformation Luther Martin Martin Superstar — Dossier »Reformationsjubiläum Nr. 1« Martin Luther, Heinz Zander, Öl auf Hartfaser, 1982 95 Thesen Am 31. Oktober 1517 schrieb Martin Luther, der sich bereits in Predigten gegen den Ablasshandel ausgesprochen hatte, einen Brief an seine kirchlichen Vorgesetzten in der Hoffnung, damit den Missstand beheben zu können. Den Briefen legt er 95 Thesen bei, die als Grundlage für eine Disputation zu diesem Thema dienen sollten. Dass Luther seine Thesen mit lauten Hammerschlägen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben soll, ist jedoch umstritten. Editorial Von Himmel und Hölle, von Gnade so oder anders, von der Freiheit eines Christenmenschen, von den ersten Schritten zur Aufklärung bis zum unheiligen Paktieren von Protestantismus und Staat, von der deutschen Sprache bis zur Nation, vom Bildersturm bis zum Erblühen der protestantischen Kirchenmusik, 1. die Reformation, die vor 499 Jahren in Wittenberg ihren Als unser Herr Ausgang nahm, hat die Welt verändert. Aber nicht nur und Meister Jesus im großen Ganzen ist die Reformation Motor des Wan- Christus sagte: dels, auch das Verhältnis des Einzelnen zu Gott hat sich »Tut Buße, denn fundamental erneuert. Zwischen Gott und den Men- das Himmelreich schen steht nicht mehr immer ein professioneller kirch- ist nahe herbei licher Glaubensverkünder, der den vermeintlich rich- gekommen«, wollte tigen Weg vorgibt, sondern das Priestertum aller Gläu- er, dass das ganze bigen hat den Weg zu Gott für Protestanten merklich Leben der Glauben verkürzt, wenn auch nicht unbedingt vereinfacht. Die den Buße sei. Reformation brachte den Gläubigen den Zugang zur Heiligen Schrift, doch dafür musste man Lesen und Ver- stehen können. -

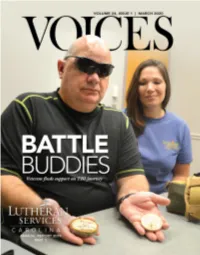

MARCH 2020 3 Christopher Otten Has Been Helping Trinity View Residents with Their Technology Ques- Tions for Over a Year

1 VOICES on goins By Ted W. Goins, Jr. | LSC president We were made for more utheran Services Carolinas always we did not win! Generally, it’s not necessary At St. John’s Lutheran Church in Salis- seems to be marching to its own for you to lose so I can win. If we approach bury, Pastor Rhodes Woolly preached on drummer, and I wouldn’t have it any our issues together and through the lens February 2 that “you were made for more.” other way. In a time period when civility of abundance versus scarcity, we can have That drives home The LSC Way. We in and truth and loving one another are out a better ministry and a better country and LSC are made for more in how we care for of style, when society is daily subjected to world. and serve people, from foster children to rudeness, lies, what’s in it LSC doubled down on this philosophy refugees to seniors! We can also expect the for me and to heck with in 2019 by creating The LSC Way. Already, best from each other, support each other, you, LSC lifts its Vision, more than 1,500 of LSC’s 2,000 teammates and not look to pull people down. And we Mission, and Values even have been through the training. You’ve can model The LSC Way at home, in our higher. heard about this program; it’s more exciting communities, and in our world. Our value of integrity to see it in action. We created a program Wouldn’t it be a better world with more is a cornerstone of our that pulls what is the very best from our integrity, trust, and love? The LSC Way is ministry. -

The Luther Bible of 1534 Pdf Free Download

THE LUTHER BIBLE OF 1534 PDF, EPUB, EBOOK Taschen,Stephan Füssel | 1920 pages | 01 Jun 2016 | Taschen GmbH | 9783836538305 | English | Cologne, Germany The Luther Bible of 1534 PDF Book Gruber 37 Biblia, das ist die gantze Heilige Schrifft Deudsch We are very happy that Rufus Beck, the renowned German actor, will contribute to the recording. The New Testament was released September 21, , and a second edition was produced the same December. Some Catholic sources state and certain historians contend that until the definition of the Council of Trent issued on April 8, , the Roman Catholic Church had not yet dogmatically defined the contents of the biblical canon for Catholics and thus settled the matter. Review : "A splendid, two-volume colour facsimile, with an excellent scholarly commentary. Views Read Edit View history. Evangelicals tend not to accept the Septuagint as the inspired Hebrew Bible, though many of them recognize its wide use by Greek-speaking Jews in the first century. Retrieved Condition: Nuevo. James was dealing with errorists who said that if they had faith they didn't need to show love by a life of faith James Seller Inventory n. How can the world become more socially just? On the left, the Law is depicted as it appears in the Old Testament; for example, Adam and Eve are shown eating the fruit of the tree of life after being tempted by the serpent. All Saints' Church presents itself - like many other Luther memorial sites - freshly renovated in time for the jubilee. Digital Culture. In the special anniversary edition, there are additional pages describing Luther's life as a reformer and Bible translator, in addition to some of the preambles of the first editions of Luther's Bible.