All-1-2019.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Revista Inclusiones Issn 0719-4706 Volumen 7 – Número Especial – Octubre/Diciembre 2020

CUERPO DIRECTIVO Mg. Amelia Herrera Lavanchy Universidad de La Serena, Chile Director Dr. Juan Guillermo Mansilla Sepúlveda Mg. Cecilia Jofré Muñoz Universidad Católica de Temuco, Chile Universidad San Sebastián, Chile Editor Mg. Mario Lagomarsino Montoya OBU - CHILE Universidad Adventista de Chile, Chile Editor Científico Dr. Claudio Llanos Reyes Dr. Luiz Alberto David Araujo Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo, Brasil Dr. Werner Mackenbach Editor Europa del Este Universidad de Potsdam, Alemania Dr. Aleksandar Ivanov Katrandzhiev Universidad de Costa Rica, Costa Rica Universidad Suroeste "Neofit Rilski", Bulgaria Mg. Rocío del Pilar Martínez Marín Cuerpo Asistente Universidad de Santander, Colombia Traductora: Inglés Ph. D. Natalia Milanesio Lic. Pauline Corthorn Escudero Universidad de Houston, Estados Unidos Editorial Cuadernos de Sofía, Chile Dra. Patricia Virginia Moggia Münchmeyer Portada Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile Lic. Graciela Pantigoso de Los Santos Editorial Cuadernos de Sofía, Chile Ph. D. Maritza Montero Universidad Central de Venezuela, Venezuela COMITÉ EDITORIAL Dra. Eleonora Pencheva Dra. Carolina Aroca Toloza Universidad Suroeste Neofit Rilski, Bulgaria Universidad de Chile, Chile Dra. Rosa María Regueiro Ferreira Dr. Jaime Bassa Mercado Universidad de La Coruña, España Universidad de Valparaíso, Chile Mg. David Ruete Zúñiga Dra. Heloísa Bellotto Universidad Nacional Andrés Bello, Chile Universidad de Sao Paulo, Brasil Dr. Andrés Saavedra Barahona Dra. Nidia Burgos Universidad San Clemente de Ojrid de Sofía, Bulgaria Universidad Nacional del Sur, Argentina Dr. Efraín Sánchez Cabra Mg. María Eugenia Campos Academia Colombiana de Historia, Colombia Universidad Nacional Autónoma de México, México Dra. Mirka Seitz Dr. Francisco José Francisco Carrera Universidad del Salvador, Argentina Universidad de Valladolid, España Ph. -

BR IFIC N° 2581 Index/Indice

BR IFIC N° 2581 Index/Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Part 1 / Partie 1 / Parte 1 Date/Fecha 31.10.2006 Description of Columns Description des colonnes Descripción de columnas No. Sequential number Numéro séquenciel Número sequencial BR Id. BR identification number Numéro d'identification du BR Número de identificación de la BR Adm Notifying Administration Administration notificatrice Administración notificante 1A [MHz] Assigned frequency [MHz] Fréquence assignée [MHz] Frecuencia asignada [MHz] Name of the location of Nom de l'emplacement de Nombre del emplazamiento de 4A/5A transmitting / receiving station la station d'émission / réception estación transmisora / receptora 4B/5B Geographical area Zone géographique Zona geográfica 4C/5C Geographical coordinates Coordonnées géographiques Coordenadas geográficas 6A Class of station Classe de station Clase de estación Purpose of the notification: Objet de la notification: Propósito de la notificación: Intent ADD-addition MOD-modify ADD-ajouter MOD-modifier ADD-añadir MOD-modificar SUP-suppress W/D-withdraw SUP-supprimer W/D-retirer SUP-suprimir W/D-retirar No. BR Id Adm 1A [MHz] 4A/5A 4B/5B 4C/5C 6A Part Intent 1 106088371 BEL 0.3655 BRASSCHAAT BEL 4E31'00'' 51N20'00'' AL 1 SUP 2 106087638 -

Artistic Journeys in Iceland Summer Book Roundup Cultural Treasures

FRIDAY-SUNDAY, MAY 30 - JUNE 1, 2008 Wooden monkey, 1951-53, toy design by Kay Bojesen, on show in Copenhagen. Amsterdam London festival science “Holland Festival 2008” presents 35 “Dan Dare and the Birth of Hi-Tech productions of dance, literature, visual Britain” explores the role of technol- arts, theater, film, opera and music on ogy in shaping postwar Britain the theme of “Heaven and Earth.” through the science-fiction comic hero Greater Until June 22 Dan Dare. % 31-20-788-2100 Until Oct. 25, 2009 www.hollandfestival.nl % 44-870-8704-868 www.sciencemuseum.org.uk Antwerp music history “Spitalfields Festival 2008” in London’s “Antwerp=America=Red Star Line—The East End features musical perfor- Tale of a People” looks at the history mances by Gabrieli Consort & Players, Moscow of the Red Star cruise line, which the Silk String Quartet and the Royal brought more than two million Euro- Academy of Music Sinfonia with pean emigrants to the U.S. between Stephen Hough. 1873 and 1934. Spitalfields Festival National Maritime Museum From June 2 to 20 Cultural treasures Until Dec. 28 % 44-20-7377-0287 % 32-3-201-9340 www.spitalfieldsfestival.org.uk in the capital’s museum.antwerpen.be/scheepvaart museum theater “Dickens Unplugged,” written and di- suburbs Barcelona rected by Adam Long, is a musical art comedy based on the life and works of Charles Dickens. “Lothar Baumgarten: autofocus retina” Comedy Theatre shows sculptures, wall drawings, Bookings until Sept. 22 books and films by the contemporary % 44-870-0606-637 German artist (born 1944). www.theambassadors.com/comedy MACBA-Museu d’Art Contemporani Barcelona Until June 15 Munich % 34-93-4120-810 music “Richard-Strauss-Days 2008” cele- www.macba.es brates the music of Richard Strauss in Garmisch-Partenkirchen, featuring the Berlin Bavarian Radio Symphony Orchestra; photography the Concert Orchestra Berlin; and the “Gazes and Desire—The Photographer Chamber Orchestra Munich. -

Additional Information to OAO Gazprom's 2010 Annual Report

ADDITIONAL INFORMATION TO OAO GAZPROM’S 2010 ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS Members of OAO Gazprom’s Revision Commission .....................................................................................2 Meetings held by OAO Gazprom’s Board of Directors in 2010 ......................................................................3 Ongoing legal proceedings connected with debt enforcement as of December 31, 2010 ..........................11 OAO Gazprom participation in share capital of third companies as of December 31, 2010 .......................13 MEMBERS OF OAO GAZPROM’S REVISION COMMISSION Information about the People Elected as Members of the Revision Commission at the Annual General Shareholders Meeting Dated June 25, 2010. Full name Date of Birth Position as of December 31, 2010 Dmitry Alexandrovich Arkhipov 1975 Deputy Head of the Administration of the Management Committee – Head of OAO Gazprom’s Internal Audit Department, Chairman of the Commission Vadim Kasymovich Bikulov 1957 Head of Directorate of the Internal Audit Department of the Administration of OAO Gazprom’s Management Committee, secretary of the Commission Andrey Nikolaevich Kobzev 1971 Head of the Expert Analysis Department of the Federal Agency for State Property Management Nina Vladislavovna Lobanova 1955 Dmitry Sergeevich Logunov 1979 Deputy Director of the Economics and Analysis Department of the Russian Ministry of Agriculture Yury Stanislavovich Nosov 1963 Deputy Head of the Administration of the Management Committee – Head of OAO Gazprom’s Affairs Management -

Additional Information to OAO Gazprom's 2011 Annual Report

ANNUAL REPORT 2011 Additional Information to OAO Gazprom’s 2011 Annual Report Content Members of OAO Gazprom’s Revision Commission 2 Meetings held by OAO Gazprom’s Board of Directors in 2011 3 Information about meetings of the Audit Committee of the Board of Directors in 2011 10 Information about legal proceedings on debt recovery claims unsettled as of December 31, 2011 11 OAO Gazprom participation in share capital of third companies as of December 31, 2011 14 OAO GAZPROM Members of OAO Gazprom’s Revision Commission Full name Date of Birth Position as of December 31, 2011 Mariya Gennadievna 1980 Director of the Department for Economic Regulation and Property Tikhonova Relations in the Fuel and Energy Complex of the Russian Ministry of Energy, Chairwoman of the Commission Dmitry Alexandrovich 1975 First Deputy Head of the Administration of the Management Arkhipov Committee – Head of OAO Gazprom’s Internal Audit Department Vadim Kasymovich 1957 Head of Directorate of the Internal Audit Department of the Bikulov Administration of OAO Gazprom’s Management Committee Alexey Borisovich 1976 Head of Directorate for Innovative Corporate Technologies and Mironov Organizations of Industrial Complex of the Federal Agency for State Property Management Lydiya Vasilievna 1965 Head of Directorate of Revenues, Expenditures Accounting and Morozova reporting of OAO Gazprom’s Accounting Department Anna Borisovna 1982 Deputy Director of the Department of the Russian Ministry Nesterova for Economic Development Yury Stanislavovich 1963 Deputy Head of the Administration of the Management Committee – Nosov Head of OAO Gazprom’s Affairs Management Department Konstantin Valeryevich 1977 Deputy Director of the Property Department of the Moscow Pesotsky Government Alexander Sergeevich 1981 Deputy Head of Directorate for Infrastructure Industries and Yugov Organizations of Military Industrial complex of the Federal Agency for State Property Management 2 ANNUAL REPORT 2011 Meetings Held by OAO Gazprom’s Board of Directors in 2011 No. -

Romanov News Новости Романовых

Romanov News Новости Романовых By Ludmila & Paul Kulikovsky №138 September 2019 New Bust to Emperor Alexander III at St. Nicholas Church in Polyarny City A monument to Emperor Alexander III was solemnly opened and consecrated in Polyarny city On the occasion of the 120th anniversary of Polyarny, a solemn opening ceremony of the bust of Emperor Alexander III took place on the territory of St. Nicholas Church. Polyarny is a city in the Murmansk region, located on the shores of the Catherine’s harbour of the Kola Bay of the Barents Sea, about 30 km from Murmansk. The city is home to the Northern Fleet and as such is a closed city. The port was laid down in the summer of 1899 and named Alexandrovsk in honour of Emperor Alexander III. In 1931 it was renamed Polyarny., Parishioners of the church of St. Nicholas the Miracle Worker and Rector Archpriest Sergei Mishchenko, initiated and sponsored the bronze bust of the great Russian Emperor Alexander III. The monument was made with donations from parishioners and in February 2019 was delivered from the workshop of Simferopol to Polyarny. The opening and consecration ceremony was conducted by Bishop Tarasiy of the North Sea and Umba. The St. Nicholas Church, with the bust of Emperor Alexander III standing under the bell tower. Stories from Crimea In 2019, there were two extraordinaire reasons to visit Crimea and Yalta in particular - the 100 years anniversary of several members of the Imperial Romanov family, including Dowager Empress Maria Feodorovna, leaving Russia from Yalta - and 125 years since the repose of Emperor Alexander III in Livadia. -

DESIGN CONSTRUCTION |About Company

DESIGN CONSTRUCTION |About Company Successful work amid the First significant contract for global financial crisis; 2001 the General Design and the start of effective reconstruction of the object 2008 - 2010 cooperation with foreign with the total area over customers 15,000 m2; Establishment of the development of order 1992 Research and Production portfolio Company Metallimpress Simultaneous construction which core operation was Foundation of its own 2006 1998 of several large objects design facilities for steel structure production acting as the General Contractor Launch of construction and installation direction 1996 Entry from the regional market to the all-Russian market; taking the repeated orders from the customers; increase in production Active phase of the company 2007 capacity structuring, formation of the Design Active promotion of Team departments: Steel Structures, 2004 «turn-key» construction Detailed Design, Foundation Engineering, Reinforced Concrete Structures, Architectual Solutions, General Plan; Potential growth: the Company is able to carry up the establishment of construction and 2014 to 12 projects simultaneously finishing branch in the construction and production department 1999 2 3 |Company’s Profile |Services The basic model of collaboration with customers is turn-key construction which includes: Industrial facilities: • Automobile plants; GENERAL CONTRACT • Food production; GENERAL DESIGN • Heavy industry plants; TECHNICAL CLIENT • Light industry plants; • Chemical production; Metallimpress is a General Contractor with comprehensive approach to project implementation. • Pharmaceutical production; While performing functions of the General Contractor the Сompany puts emphasis on: • Plants of light and heavy engineering. • Qualified construction management; • Quality of technologies, materials and equipment used under construction; • Compliance with the requirements of environmental protection, occupational health and safety. -

Towards More Flexibility in Training: a Review of Some Experiences in Rationalizing the Provision of Vocational Qualifications

DOCUMENT RESUME ED 477 815 CE 082 578 AUTHOR Tchaban, A., Ed. TITLE Towards More Flexibility in Training: A Review of Some Experiences in Rationalizing the Provision of Vocational Qualifications. Employment and Training Papers. INSTITUTION International Labour Office, Geneva (Switzerland). REPORT NO No-56 ISBN ISBN-92-2-111856-8 ISSN ISSN-1020-5322 PUB DATE 1999-00-00 NOTE 166p. AVAILABLE FROM For full text: http://www.ilo.org/public/english/ employment/strat/download/etp56 .pdf. PUB TYPE Information Analyses (070) EDRS PRICE EDRS Price MF01/PC07 Plus Postage. DESCRIPTORS Adult Education; *Adult Vocational Education; Continuing Education; Corporate Education; Economics of Education; *Educational Innovation; Educational Policy; Educational Technology; Foreign Countries; *Individualized Instruction; Labor Force Development; Learner Controlled Instruction; Organizational Development; Outcomes of Education; *Partnerships in Education; Postsecondary Education; *Program Implementation; *Relevance (Education); Technology Integration; Training Methods IDENTIFIERS Australia; Customized Training; *Flexible Learning System; France; Information Economy; International Labour Office; Russia (Moscow); Scotland; United Kingdom ABSTRACT This document presents five papers, each describing different experiences in the introduction, promotion and implementation of innovative adult training approaches aimed at achieving more flexibility in'skill development. An introduction (Anatoli Tchaban) presents background information and a synthesis of the studies covering -

Responsible Consumption: New Business Opportunities and Cases of Russian Companies

RESPONSIBLE CONSUMPTION: NEW BUSINESS OPPORTUNITIES AND CASES OF RUSSIAN COMPANIES SKOLKOVO Institute for Emerging Market Studies Sustainable Business Centre This report has been published with the support of Unilever, a co-founder and partner of the Sustainable Business Centre of the Institute for Emerging Market Studies (SKOLKOVO IEMS), Moscow School of Management SKOLKOVO. ACKNOWLEDGMENTS Unilever is a leading global manufacturer of consumer goods, with products sold in more than 190 countries. Unilever employs about 169,000 people worldwide, with a turnover of EUR 52.7 billion in 2016. Unilever has four production sites in Russia, based in St. Petersburg, Tula, Omsk, and Yekaterinburg. In 2017, the company celebrated its 25th anniversary in Russia. The report was prepared by a team of Sustainable Business Centre of the Institute for Emerging Market Studies (SKOLKOVO IEMS): Natalia ZAITSEVA, Project Manager, Head of the Sustainable Business Centre PROJECT TEAM Anastasia BELOSTOTSKAYA, Analyst, Sustainable Business Centre Alina CHURIKOVA, Researcher, Sustainable Business Centre Yulia FETISOVA, Researcher, Sustainable Business Centre Angie GAREEVA, Researcher, Sustainable Business Centre Kamila NOVAK, Senior Analyst, Sustainable Business Centre Yulia POLONSKAYA, Researcher, Sustainable Business Centre Agata POSTNOVA, Researcher, Sustainable Business Centre Olga SEDINKINA, Researcher, Sustainable Business Centre Svetlana BEDIRKHANOVA, layout designer The project team is also very grateful to: Alexey KALININ, Director of the Institute for Emerging Market Studies of the Moscow School of Management SKOLKOVO, for his intellectual mentoring and support throughout the entire project; and the Chair of Strategic Marketing of the Moscow School of Management SKOLKOVO for professional insights and expert comments provided in the course of the report’s preparation. -

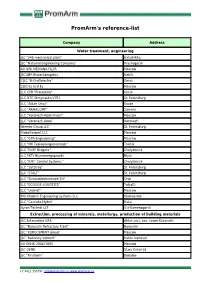

Promarm's Reference-List

PromArm's reference-list Company Address Water treatment, engineering JSC "345 mechanical plant" Balashikha JSC "National Engineering Company" Krasnogorsk AO NPK MEDIANA-FILTR Moscow JSC NPP Biotechprogress Kirishi CJSC "B-Graffelectro" Omsk CJSC Es End Ey Moscow LLC CPB "Protection" Omsk LLC NTC Stroynauka-VITU St. Petersburg LLC "Aidan Stroy" Kazan LLC "ARMACOMP" Samara LLC "Voronezh-Aqua Invest" Moscow LLC "Voronezh-Aqua" Voronezh Hermes Group LLC St. Petersburg Globaltexport LLC Moscow LLC "GPA Engineering" Moscow LLC "MK Teploenergomontazh" Troitsk LLC "NVK" Niagara " Chelyabinsk LLC PKTs Biyskenergoproekt Biysk LLC "RPK" Control Systems " Chelyabinsk LLC "SetStroy" St. Petersburg LLC "STALT" St. Petersburg LLC "Stroisantechservice-1N" Orsk LLC "ECOLINE-LOGISTICS" Tolyatti LLC "Unimet" Moscow PKK Modern Engineering Systems LLC Vladivostok LLC "Cascade-Hydro" Baku Ayron-Technik LLP Ust-Kamenogorsk Extraction, processing of minerals, metallurgy, production of building materials JSC Aldanzoloto GRK Aldan ulus, pos. Lower Kuranakh JSC "Borovichi Refractory Plant" Borovichi JSC "EUROCEMENT group" Moscow JSC "Katavsky cement" Katav-Ivanovsk AO OKHK URALCHEM Moscow JSC OEMK Stary Oskol-15 JSC "Firstborn" Bodaibo +7 8412 350797, [email protected], www.promarm.ru JSC "Aleksandrovsky Mine" Mogochinsky district of Davenda JSC RUSAL Ural Kamensk-Uralsky JSC "SUAL" Kamensk-Uralsky JSC "Khiagda" Bounty district, with. Bagdarin JSC "RUSAL Sayanogorsk" Sayanogorsk CJSC "Karabashmed" Karabash CJSC "Liskinsky gas silicate" Voronezh CJSC "Mansurovsky career management" Istra district, Alekseevka village Mineralintech CJSC Norilsk JSC "Oskolcement" Stary Oskol CJSC RCI Podolsk Refractories Shcherbinka Bonolit OJSC - Construction Solutions Old Kupavna LLC "AGMK" Amursk LLC "Borgazobeton" Boron Volga Cement LLC Nizhny Novgorod LLC "VOLMA-Absalyamovo" Yutazinsky district, with. Absalyamovo LLC "VOLMA-Orenburg" Belyaevsky district, pos. -

Download 'Market Study on Greenhouse Sector in the Russian Federation and Kazakhstan Republic'

MARKET STUDY GREENHOUSE SECTOR IN THE RUSSIAN FEDERATION AND KAZAKHSTAN REPUBLIC January 2020 1 Ltd. «Rusmarketconsulting» www.agricons.ru, [email protected] +7 (812) 712 50 14 CONTENT METHODOLOGY ................................................................................................................................. 5 THE RUSSIAN FEDERATION ............................................................................................................ 9 1 GREENHOUSE SECTOR SITUATION ........................................................................................ 9 1.1 RUSSIA IN THE WORLD ................................................................................................. 9 1.2 AREA AND STRUCTURE OF GREENHOUSES IN RUSSIA....................................... 10 1.3 MAIN TYPES OF PRODUCTS ...................................................................................... 13 1.4 BRIEF OVERVIEW OF THE SECTORS ....................................................................... 14 1.4.1 PRODUCTION OF GREENHOUSE VEGETABLES ....................................................................... 14 1.4.2 PRODUCTION OF CUT FLOWERS ................................................................................................ 16 1.4.3 PRODUCTION OF SEEDLINGS AND POTTED PLANTS .............................................................. 21 1.5 PRODUCTION OF GREENHOUSE GROWN VEGETABLES IN THE RUSSIAN FEDERATION .......................................................................................................................... -

CRR) of Moscow Region, Start-Up Complex № 4

THE CENTRAL RING ROAD OF MOSCOW REGION INFORMATION MEMORANDUM Financing, construction and toll operation of the Central Ring Road (CRR) of Moscow Region, start-up complex № 4 July 2014, Moscow Contents Introduction 3–4 Project goals and objectives 5–7 Relevance of building the Central Ring Road Timeline for CRR project implementation Technical characteristics Brief description 8–34 Design features Cultural legacy and environmental protection Key technical aspects Concession agreement General provisions 34–37 Obligations of the concessionaire Obligations of the grantor Project commercial structure 38–46 Finance. Investment stage Finance. Operation stage Risk distribution 47–48 Tender criteria 49 Preliminary project schedule 50 The given information memorandum is executed for the purpose of acquainting market players in good time with information about the given project and the key conditions for its implementation. Avtodor SC reserves the right to amend this memorandum. 2 Introduction The investment project for construction and subsequent toll operation of the Central Ring Road of the Moscow Region A-113 consists of five Start-up complexes to be implemented on a public-private partnership basis. Start-up complex No. 4 of the Central Ring Road (the Project or SC No.4 of the CRR) provides for construction of a section of the CRR in the south-east of the Moscow Region, stretching from the intersection with the M-7 Volga express highway currently under construction to the intersection with the M-4 public highway. Section SC No. 4 of the CRR was distinguished as a separate investment project because the given section is of major significance both for the Region and for the economy of the Russian Federation in general.