Os Exilios Ibéricos

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

O Nacionalismo Galego (O Percurso Político E Literário Do Século XIX À Década De 1950)

Universidade de Évora Departamento de Linguística e Literaturas Escola de Ciências Sociais O Nacionalismo Galego (o percurso político e literário do século XIX à década de 1950) Dissertação apresentada à Universidade de Évora para obtenção do grau de Mestre em Estudos Ibéricos por: Maria de Fátima Santos Duarte Figueiredo. Orientação do Professor Doutor António Cândido Valeriano Cabrita Franco Outubro, 2010 1 Universidade de Évora Departamento de Linguística e Literaturas Escola de Ciências Sociais O Nacionalismo Galego (o percurso político e literário do século XIX à década de 1950) Dissertação apresentada à Universidade de Évora para obtenção do grau de Mestre em Estudos Ibéricos por: Maria de Fátima Santos Duarte Figueiredo. Orientação do Professor Doutor António Cândido Valeriano Cabrita Franco Outubro, 2010 2 Ao Povo Galego 3 ÍNDICE Agradecimentos...........................................................................................................................5 Resumo........................................................................................................................................6 Abstract........................................................................................................................................7 INTRODUÇÃO...........................................................................................................................8 1- O Século XIX........................................................................................................................10 1.1- O Provincialismo -

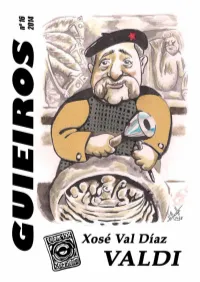

Valdi Guieiros.Pdf

Xosé Val Díaz HEITOR PICALLO, AUTOR DA CAPA Heitor plasma a Valdi nun obradoiro alumeado polos tres cabalos do Coro do Mestre Mateo (Compostela), un bosquexo do capitel cun tritón da igrexa de Breixa de Silleda e o tímpano, que Valdi está a tallar, do templo de Cereixo de Ponte do Porto Moi recoñecido nas publicacións de Xermolos, Heitor Picallo agasállanos con esta aproximación a Valdi. A nosa Asociación e os seus lectores agradecen o xeito persoal que ten este artista de transmitir a grandeza e a particularidade de cada persoa nas súas caricaturas. Non só comunica o perfil físico, fai falar coa ollada ó homenaxeado, contaxianos da tenrura e xenerosidade de Valdi, transmite os seus sen- timentos e emocións. Heitor, observador sutil, arrinca a luz de cada persoa, convertida en cores e trazos relucentes, co seu enxeño máis agudo. Dende fai anos agardamos a súa arte na Festa das Nosas Letras, porque fomos apreciando que a súa caricatura era a que mellor acertaba e difundía a persoalidade do escritor, despois de descubrir a de Xaquín Lorenzo no Diario de Pontevedra (2004), ou as capas dedicadas a Lorenzo Varela e Lois Pereiro en Galicia Hoxe (2005 e 2011), e Paz Andrade en El Correo Gallego (2012). Sempre nas ás dunha formación humanística propia dos xenios do renacemento, é capaz de facer vibrar calquera criatura ************************ Héitor Picallo Fuentes (Cuntis 18-X-1974) estudou Enxeñería Técnica Naval na UDC (Campus de Ferrol), pero a súa escrita e plástica abrolla amplos coñecementos de historia, arte, lingua e literatura… Pero non é un teórico, illado da realidade… A súa arte está ó servizo do pobo, da loita pola dignidade: en defensa do patrimonio histórico-artístico (mámoas, aras, petroglifos, edificios senlleiros da contorna caldense, Burgas de Cuntis…), na defensa de intelectuais coma Isaac Díaz Pardo..., na recuperación da Memoria Histórica. -

Año 5 Número 22

Proyecto2:Maquetación 1 29/04/11 12:32 Página 1 AÑO 5 NÚMERO 22 Proyecto2:Maquetación 1 29/04/11 12:32 Página 2 EDITORIAL MAGDALENA DEL AMO FERNÁNDEZ Directora [email protected] esde su primera edición, Ourense Siglo XXI ha ido jalonando sus páginas con fotos y textos alusivos a las sobradas bellezas, potencialidades y recursos turísticos de la provincia. Así, vestigios prehistóricos representados en mámoas y petroglifos, como en Maus de Salas y PresPres- queira; restos romanos de calzadas, mansiones, miliarios y puentes, en Portoquintela, Lovios, San Xoan de Río y Trives; iglesias románicas y góticas impregnadas de oraciones y plegarias; cruceiros y petos de ánimas representativos del sentir de Galicia; monasterios con notas can- tarinas en sus coros, como Santa María de Oseira; viñedos y bolos graníticos; y manantiales termales emanando sin parar sus vapores mágicos, en Laias, Baños de Molgas, Arnoia y las charcas al lado del Miño. Pero Ourense, aparte de la visibilidad de lo enunciado, tiene además un componente profun- do, llamémosle intelectual-artístico-espiritual que se sustancia en un elenco de mentes avanza- das que han sabido combinar lo cercano y próximo con todo un universo de lejanos horizontes. El halagüeño título de La Atenas de Galicia del que hacen gala quienes practican el deporte de la ourensanía se debe a este panel de hombres y mujeres que han destacado en los ámbitos más importantes de la cultura. La gaita y la zanfona de Faustino Santalices, los discursos de Otero Pedrayo, los grabados de Prieto Nespereira, los oleos de Quessada, las películas de Velo o los textos de Cuevillas son sólo una muestra de este mosaico ourensano de arte e intelectualidad. -

Democracy and European Emerging Values: the Right to Decide

DEMOCRACY AND EUROPEAN EMERGING VALUES: THE RIGHT TO DECIDE COORDINATED BY GERARD BONA LANGUAGE REVIEW BY EMYR GRUFFYDD CENTRE MAURITS COPPIETERS 2015 Contents Foreword 6 Introduction 8 LAKE OR RIVER 14 THE POLITICAL CARTOONING OF CORNISH SELF-DETERMINATION 22 SELF-DETERMINATION AND WALES 44 TOWARDS SOVEREIGN FAROE ISLANDS 54 ABOUT TRANSYLVANIA 62 THE UDBYOUTH : HOW TO BE YOUNG, BRETON AND LEFT-WING WITHOUT AUTONOMY? 72 THE AUTONOMY GENERATION 80 SELF-DETERMINATION AND THE SILESIAN ISSUE 84 THE VALENCIAN COUNTRY AND THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION 96 LIBERTY FOR BAVARIA 106 SOVEREIGNTY TO BUILD A GALIZA WITH THE PROMISE OF WORK AND A FUTURE FOR OUR YOUNG PEOPLE 112 “UNTIL ECONOMIC POWER IS IN THE HANDS OF THE PEOPLE, THEN THEIR CULTURE, GAELIC OR ENGLISH, WILL BE DESTROYED” 124 FLANDERS: ON THE ROAD TO BELGIAN STATE REFORM NUMBER 7 132 THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION IN THE CATALAN COUNTRIES: 146 THE RIGHT TO DECIDE OF THREE COUNTRIES AND THEIR NATION This publication is financed with the support of the European Parliament (EP). THE MORAVIAN RIGHT TO SELF-DETERMINATION 154 The EP is not responsible for any use made of the content of this publication. The editor of the publication is the sole person liable. THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE SELF-DETERMINATION PROCESS OF ARTSAKH 164 This project has been funded with support from the European Commission. THE YOUTH, PIONEERS IN THE SELF-DETERMINATION OF SOUTH TYROL? 178 This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information CENTRE MAURITS COPPIETERS 188 contained therein. -

Descargar En Szeged.Hu/1209/3/Pethoszilvia Tesisdoctoral Esp.Pdf TAGÜEÑA LACORTE, Manuel (2005): Testimonio De Dos Guerras, Barcelona, Planeta

OS EXILIOS IBÉRICOS: UNHA OLLADA COMPARADA Nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza Edita © CONSELLO DA CULTURA GALEGA, 2017 Pazo de Raxoi · 2º andar · Praza do Obradoiro 15705 · Santiago de Compostela T 981 957 202 · F 981 957 205 [email protected] www.consellodacultura.gal Imaxe da cuberta Bandeira do Consello de Galiza, que se conserva na Real Academia Galega, co seguinte lema: «Esta bandeira foi adequirida pol-os Galegos de Bos Aires i entregada a Don Alfonso R. Castelao como ofrenda â sua Patria e para que flamee n-ela o día da ansiada Liberdade. 28-6-1946» Imprime Grafisant, S.L. Depósito Legal: C 1735-2017 ISBN 978-84-92923-88-5 Coa colaboración do Grupo de Investigación Historia Política e dos Nacionalismos (Hispona) da USC RAMÓN VILLARES XOSÉ M. NÚÑEZ SEIXAS EDITORES OS EXILIOS IBÉRICOS: UNHA OLLADA COMPARADA Nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza actas Presentación eúnense neste volume os textos presentados e obxecto de debate no marco do simposio Os Exilios Ibéricos en Clave Comparada, que co gallo do 70 aniversario da fundación en Montevideo do Consello de Galiza foi realizado en Santiago de Compostela os días 14 e 15 de novembro de 2014, coorganizadoR polo Consello da Cultura Galega e o Grupo de Investigación da USC Historia Política e dos Nacionalismos (HISPONA). O conxunto de experiencias aquí reflectidas, de estudos de casos e mais de reflexións conceptuais que se presentan ao público lector constitúen, ao noso entender, un achegamento orixinal, calidoscópico e cheo de suxestións teóricas e metodolóxicas que sen dúbida han arrequecer o debate internacional, fieis á fórmula de enxergar a historia de Galiza como unha célula de universalidade, e a historia do exilio galego como un laboratorio acaído para o tratamento de cuestións máis amplas, que se remiten ás novas olladas historiográficas sobre os exilios e as migracións. -

'Galiza Qualidade' Leva a Confusom Aos Mercados Em Detrimento Das

NÚMERO 33 DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2005 1 € "Sabotagens como a do dia 23 tenhem sido habituais em datas próximas do Dia da Pátria, sem a transcendência mediática desta ocasiom" Joám Bagaria, responsável nacional de Organizaçom da AMI PÁGINA 17 Ainda nom se conhecem mudanças na política contra incêndios do novo governo A quantidade de incêndios e de superfície queimada convertem este Verao no mais destrutivo da última década REDACÇOM / O novo conselhei- vençom continua sem existir, a ro do Meio Rural considerou formaçom das equipas de extin- umha "temeridade" mudar o dis- çom é nula e em muitos concel- positivo contra-incêndios em hos galegos o pessoal que fai plena campanha de extinçom. parte das brigadas é nomeado 'Galiza Qualidade' leva a confusom Em contrapartida, prometeu polo próprio presidente da transparência na difusom dos cámara, existindo umha crescen- dados para que os cidadaos e te preocupaçom e desconfiança aos mercados em detrimento das cidadás tomem consciência real na sociedade por este modo de do problema. Porém, à vista dos gerir a política florestal, sobretu- números já conhecidos, nom do tendo em conta que mais de denominaçons de origem parece que venha a ser difícil a 99% dos incêndios da CAG 'tomada de consciência' em rela- estám vinculados directa ou O SELO COMERCIALIZA COMO GALEGOS PRODUTOS QUE NOM O SOM çom ao problema: até o dia 7 de indirectamente à 'actividade Agosto já arderam na Comu- humana', percentagem muito REDACÇOM / Nom é a primeira zido, transformado e elaborado sentem incomodados com a con- nidade autónoma 15.217 hecta- superior à estatal. -

No Nacionalismo Galego De Anteguerra

Boletín da Real Academia Galega Núm. 381, pp. 13-28 © 2020. Real Academia Galega https://doi.org/10.32766/brag.381.784 NO NACIONALISMO GALEGO DE ANTEGUERRA CARBALLO CALERO AND PRE-CIVIL WAR GALICIAN NATIONALISM Justo Beramendi Universidade de Santiago de Compostela Resumo: Descrición da ideoloxía e da acción política de Ricardo Carballo Calero no seo da ala esquerda do nacionalismo galego entre 1926 e 1936: activista universitario, membro da Asociación Nacionalista de Santiago e de Esquerda Galeguista en 1930-1931, redactor do proxecto de Estatuto de Auto- nomía do Seminario de Estudos Galegos e dirixente do Partido Galeguista en 1931-1936. Abstract: This is a description of Ricardo Carballo Calero’s ideology and his political activity as a left-wing Galician nationalist from 1926 to 1936: as an activist in the University of Santiago de Compostela, member of the Santiago Nationalist Association and the Galicianist Left (1930-1931), co-author of the Home Rule Statute proposed by the Galician Studies Seminar and prominent militant of the Galicianist Party (1931-1936). Palabras chave: Ricardo Carballo Calero, nacionalismo galego, esquerda gale- guista, Partido Galeguista, autonomía de Galicia. Key words: Ricardo Carballo Calero, Galician nationalism, Galicianist Left, Galicianist Party, Galician Home Rule. Ricardo Carballo Calero (1910-1990) pertence á primeira xeración dos que, en analoxía coa expresión actual nativos dixitais, podemos chamar nativos nacio- nalistas galegos. Os membros da xeración precedente, a protagonista da trans- formación do rexionalismo en nacionalismo, chegaron ao galeguismo partindo doutros esquemas ideolóxico-políticos que tiveron que abandonar total ou par- cialmente: Antón Villar Ponte dende o republicanismo federal, Lois Porteiro dende o republicanismo rexeneracionista, Johán Vicente Viqueira dende o krau- sismo, Luís Peña Novo dende o agrarismo socialcatólico, Antón Losada Diéguez © 2020. -

Os Orzamentos De 'Feijoy'

Prezo 3,50€ Número 18 Ano 0 Sexta feira, 5 de outubro de 2012 Setembro do 72, a folga que mudou o país. do 72, a folga Setembro tradición para vender viño de calidade. coa Vendimar Pemex. As mentiras sobre a Bieito Lobeira. Entrevista PÁx. 10-11 PÁx. PÁX. 7 PÁX. PÁx. 18-19 PÁx. PÁx. 12-13 PÁx. Os orzamentos de 'Feijoy' O papel utilizado para a impresión deste semanario conta co selo FSC e foi fabricado e partir de fragas e plantacións xestionadas cos máis altos estándares ambientais, garantindo un tratamento dos recursos sustentábel para o medio ambiente e beneficioso para as persoas. Sermos Galiza asegura, asemade, a reutilización do papel excedente e convida, após a lectura, á reciclaxe das páxinas ou exemplares que non se arquivaren. 2 EDITORIAL 5 de outubro de 2012 EDITORIAL Ricos para pagar, pobres para merecer Comeza a campaña electoral. Por A dereita logrou tirar por obxectivos, dos gobernos de Rajoy toda a sociedade se considere clase diante, 360 horas de exposición pú- e o de Feijóo. media. Un éxito ideolóxico. blica ás mensaxes con que as for- terra toda a terminoloxía Galiza non pode nin debe renun- Mais ese mundo que debuxan, on- macións políticas concorrentes ten- da esquerda e fixo que ciar ao que lle pertence, porque -e de non hai nin pobres nin ricos, se- tarán atraer a vontade cidadá para retornamos a Castelao- “ se o pagou, nón solidariedade compartida en slo- que o 21-O os votos corran ao seu toda a sociedade se se axuda a enxugar unha anualida- gan da Consellaría de Educación, nin rego. -

GRM CATALOGO WEB.Pdf

14.11.2019 - 12.04.2020 Museo Centro Gaiás Fundación Cidade da Cultura Santiago de Compostela GALICIA, UN RELATO NO MUNDO ORGANIZA EXPOSICIÓN Xunta de Galicia COMISARIO GRÁFICA EN SALA PRESIDENTE Manuel Gago Mariño Ekinocio Comunicación Alberto Núñez Feijóo ASESORíA ESPECIAL EMIGRACIÓN ILUSTRACIÓNS Pilar Cagiao Vila Ilustraciones Consellería de Cultura e Turismo Miguel Peralta (Cestola na Cachola) CONSELLO CIENTÍFICO ASESOR CONSELLEIRO Miguel Robledo Consejo científico asesor Román Rodríguez González José Manuel Andrade Cernadas Novenoel SECRETARIO XERAL TÉCNICO Beatriz Comendador Rey REALIDADE VIRTUAL Secretario General Técnico José Manuel Costa-García Realidade virtual Manuel Vila López Emilio Grandío Seoane Pablo Aparicio DIRECTOR XERAL DE POLÍTICAS CULTURAIS Juan Manuel Monterroso Montero PRODUCIÓN SONORA Director General de Políticas Culturales Rafael Rodríguez Martínez Producción sonora Anxo Manuel Lorenzo Suárez Soledad Felloza COMISARIA XACOBEO 2021 PRODUCIÓN DE CONTIDOS VOZ Producción de contenidos Cecilia Pereira Marimón Mónica Caamaño Sara Alonso Rodríguez SOFTWARE Fundación Cidade da Cultura de Galicia Francisco Alonso Toucido Xoia Software Development S.L. DIRECTORA XERENTE Manuel Vicente García Directora Gerente IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE INTERACTIVO Ana Isabel Vázquez Reboredo COORDINACIÓN EXPOSICIÓN INUSUAL Departamento de exposicións de DIRECTORA DE ACCIÓN CULTURAL TRANSPORTE Acción Cultural María Pereira Otero Feltrero DIRECTOR DE OFICINA TÉCNICA ASISTENCIA EN COORDINACIÓN SEGUROS Benito García Caramés Aida Lojo Bárcena -

A PEGADA DOS IRMÁNS VILAR PONTE NO NACIONALISMO GALEGO DE ANTES DA GUERRA a Pegada Dos Irmáns Vilar Ponte No Nacionalismo Galego De Antes Da Guerra

A PEGADA DOS IRMÁNS VILAR PONTE NO NACIONALISMO GALEGO DE ANTES DA GUERRA A Pegada dos irmáns Vilar Ponte no nacionalismo galego de antes da guerra RAÚL SOUTELO VÁZQUEZ* Sumario Este artigo analiza as achegas ideolóxicas e a actuación política de Antón e Ramón Vilar Ponte nas sucesivas organizacións do nacionalismo galego de antes da guerra: as Irmandades de Fala, a Organiza- ción Republicana Gallega Autónomista e o Partido Galeguista, que se converteu no abandeirado do Estatuto de Autonomía de 1936. Apuntaremos primeiro as pincipais transformacións económicas e sociopolíticas que modernizaron a nosa terra denantes da guerra civil. Describiremos logo a andaina das organizacións políticas que traballaron a prol da construcción dun proxecto de futuro autónomo para Galicia, consonte a súa especificidade nacional pero integrado no estado federal ibérico que soñaron os homes daquela xeración. E remataremos vendo as contribucións dos irmáns Vilar Ponte a ese avanzo cualitativo na formación da identidade nacional do noso pobo labrego e mariñeiro. Abstract This article analises the ideological contribution and the political activity of the brethren Vilar Ponte within the framework of pre-Civil War Galician Nationalism, particularly within the three main nationalist organisations Language’s Brotherhoods, Galician Republican Autonomous Organisation and the Galicianist Party. The latter became the main upholder of the Home-Rule statute passed by referendum in June 1936. In the first part of the article, the sociopolitical and economic transformations underwent by the Galician nation along the first third of the 20th century are outlined. In the second part, we will describe the evolution of the political organisations which put forward Home-Rule for the Galician nation, within the context of an Iberian federal project. -

Descarga PDF Completo

Edita: Fundación Rosalía de Castro Imprime Gráficas Lasa, S.L. Parque de Pazos (Padrón) ISSN: 2530-3813 Depósito legal: C135-2016 REVISTA DE ESTUDOS ROSALIANOS Nº5 · 2020 FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO Índice REVISTA DE ESTUDOS ROSALIANOS Edita I. ARTIGOS Fundación Rosalía de Castro Casa de Rosalía 10 Rosalía de Castro, póstuma Director Xosé Luís Axeitos Fernando Cabo Aseguinolaza 24 Consello de Redacción Emilia Pardo Bazán. Anxo Angueira Notas para un debate necesario Xosé Carlos Beiró Pilar García Negro Lydia Fontoira María Pilar García Negro 46 Églogas comunais. As paisaxes fundacionais de Comité Científico Rosalía de Castro como lugares de Xosé Ramón Barreiro memoria (1863-1884). Luís Cochón Germán Labrador Méndez Catherine Davies Carme Fernández Pérez-Sanjulián 84 Rosalía de Castro: María Xesús Lama intentos de asasinato durante Aurora López a Guerra Civil (1936 – 1939) Kathleen N. March Aurora López Marina Mayoral Andrés Pociña Xosé Luís Méndez Ferrín Camiño Noia 96 Rosalía de Castro nas artes visuais. Andrés Pociña Mitificación e rostrificación da María do Cebreiro Rábade Villar imaxe fotográfica Francisco Rodríguez M. A. Rodríguez Fontela Ana R. Fischer Dolores Vilavedra follasnovas.rosalia.gal [email protected] II. TEXTOS E DOCUMENTOS V. VARIA 168 120 Murguía e os seus editores: Rosalía na voz dos viaxeiros e un contrato de edición. escritores sudamericanos a Galicia Xosé Luis Axeitos Xosé Luis Axeitos 134 Murguía a Rosalía. Unha 180 A propósito de Rosalía segunda carta do ano 1879 Alfredo Conde Diego Rodríguez González 184 Malencolía Margarita Viso Soto III. RECENSIÓNS VI. CASA DE ROSALÍA 146 Correspondencia de Muguía, IV 190 Un ano difícil Lydia Fontoira Suris Fundación Rosalía de Castro IV. -

No Tempo Das Irmandades: Fala, Escrita E Prelos

_CUBERTA lingua e sociedade IMPRIMIR_Maquetación 1 05/12/17 17:04 Página 1 Sección de Literatura Sección de Literatura Nas Irmandades da Fala latexa unha visión comprehensiva de Galicia, na que se alían as preocupacións artísticas coas sociais, as estéticas No tempo das Irmandades: coas políticas, as creativas coas cívicas, as culturais coas económicas, unha visión que aspira a abranguela, interpretala e resignificala fala, e prelos das Irmandades: escrita tempo No na súa totalidade e na súa singularidade. fala, escrita e prelos O nome da institución escrito por Castelao. O nome da institución escrito por Blanco-Amor. Sección de Literatura _tempo irmandades Literatura OK.indd 2 29/11/17 10:07:32 No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos _tempo irmandades Literatura OK.indd 3 29/11/17 10:07:32 Edita: Real Academia Galega ISBN: 978-84-946005-9-3 Depósito Legal: C 1927-2017 © Real Academia Galega, 2017 Deseño da colección: Grupo Revisión Deseño Maquetación e coordinación da edición: Mazaira grafismo, sl _tempo irmandades Literatura OK.indd 4 29/11/17 10:07:32 Sección de Literatura No tempo das Irmandades: fala, escrita e prelos Edición: Henrique Monteagudo / María Dolores Sánchez Vales _tempo irmandades Literatura OK.indd 5 29/11/17 10:07:32 _tempo irmandades Literatura OK.indd 6 29/11/17 10:07:32 Limiar Víctor Fernández Freixanes Presidente da Real Academia Galega A creación das Irmandades da Fala no ano 1916 constitúe un dos acontecemen- tos máis relevantes da historia do galeguismo e unha referencia fundamental –case que poderiamos dicir fundacional– da cultura galega contemporánea, da súa modernización, e moi principalmente no que atinxe á valoración, reivindi- cación e uso do idioma galego.