1997,36,N°4 DE QUELQUES PHARMACIENS CELEBRES, AUX

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Annoucement Department of Veterinary Services

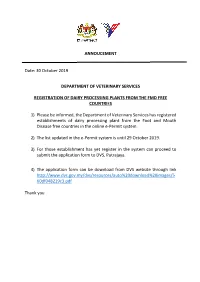

ANNOUCEMENT Date: 30 October 2019 DEPARTMENT OF VETERINARY SERVICES REGISTRATION OF DAIRY PROCESSING PLANTS FROM THE FMD FREE COUNTRIES 1) Please be informed, the Department of Veterinary Services has registered establishments of dairy processing plant from the Foot and Mouth Disease free countries in the online e-Permit system. 2) The list updated in the e-Permit system is until 29 October 2019. 3) For those establishment has yet register in the system can proceed to submit the application form to DVS, Putrajaya. 4) The application form can be download from DVS website through link http://www.dvs.gov.my/dvs/resources/auto%20download%20images/5 60df048219c3.pdf Thank you NO ESTABLISHMENT NO ESTABLISHMENT NAME COUNTRY ADDRESS CATEGORY 1. RNE:04001536 SENASA MOLFINO HNOS S.AA ARGENTINA BV LIBERTAD S/N-TIO PUJIO-CORDOBA- Dairy Product N:X-I-00681 - CORDOBA ARGENTINA 2. RNE 21-000554 SENASA MOLFINO HNOS S.A - SANTA FE ARGENTINA AV. ERNESTO SALVA-RAFAELA - SANTA Dairy Product N:Si-00101 FE - ARGENTINA 3. 7278 BLEND AND PACK PTY LTD AUSTRALIA 6-7 COLRADO COURT Dairy Product 4. 1526 MADE MANUFACTURING PTY LTD AUSTRALIA 14 RODEO DRIVE, DANDENONG SOUTH, Dairy Product VICTORIA 3175 5. no. 336 BRANDCOURTS DISTRIBUTOR PRIVATE AUSTRALIA -57 Dairy Product LIMITED 6. 380 W.D.M. (WA) PTY LTD AUSTRALIA CNR TARLTON CRESCENT AND HORRIE Dairy Product MILLER DRIVE 7. 198 AB OXFORD COLD STORAGE COMPANY AUSTRALIA CORNER PIPE ROAD & MERINO STREET Dairy Product PROPRIETARY LIMITED 8. 189 MONDELEZ AUSTRALIA PTY LTD AUSTRALIA 323-351 CANTERBURY ROAD Dairy Product 9. 166 VAL'S LOGISTICS PTY LTD AUSTRALIA UNIT 4, 60 BELMORE ROAD Dairy Product 10. -

The History of Plastics

THE VEOLIA INSTITUTE REVIEW - FACTS REPORTS Few industries like plastic have experienced similar THE HISTORY growth in the space of 60 years, both in terms of production tonnage and use in virtually every moment OF PLASTICS: FROM of our daily lives. However, plastic is now victim of its own success. Waste THE CAPITOL TO is piling up, collection struggles to keep up, recycling is costly… With everyone pointing a finger at it, plastic is THE TARPEIAN ROCK more than ever at the center of society’s debates. While people in the most developed countries are Philippe Chalmin now clearly aware of the problem, in emerging and Professor, Paris-Dauphine University developing economies this awareness is hampered by problems of urban governance attributable to the rampant population growth in the megacities. Plastic has unwittingly become a symbol of the crisis of our postmodern society and one of the major challenges of the 21st century - albeit far from the only one. These problems need to be addressed pragmatically, with our eyes wide open, and without any illusion that we can achieve a plastic-free world. A graduate of the HEC business school, holder of the agrégation in history, and a Doctor of Literature, Philippe Chalmin is Professor of Economic History at Paris-Dauphine University where he directs the Masters in International Affairs. He is the founding chairman of Cyclope, the main European institute for research into raw material markets, which publishes the annual Cyclope Yearbook on the economy and global markets. INTRODUCTION “Product invented in the early 20th century, reached its peak some 100 years later and whose eradication will be one of the major challenges of the 21st century.” Crossword lovers will no doubt recognize this seven-letter clue to a family of KEY WORDS products that will go down in history as one of the symbols of the second half of the 20th century. -

Documents Pour L'histoire Des Techniques, 18

Documents pour l’histoire des techniques Nouvelle série 18 | 2e semestre 2009 La numérisation du patrimoine technique Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/dht/56 DOI : 10.4000/dht.56 ISSN : 1775-4194 Éditeur : Centre d'histoire des techniques et de l'environnement du Cnam (CDHTE-Cnam), Société des élèves du CDHTE-Cnam Édition imprimée Date de publication : 1 décembre 2009 ISBN : 978-2-9530779-4-0 ISSN : 0417-8726 Référence électronique Documents pour l’histoire des techniques, 18 | 2e semestre 2009, « La numérisation du patrimoine technique » [En ligne], mis en ligne le 29 décembre 2010, consulté le 22 septembre 2020. URL : http:// journals.openedition.org/dht/56 ; DOI : https://doi.org/10.4000/dht.56 Ce document a été généré automatiquement le 22 septembre 2020. © Tous droits réservés 1 SOMMAIRE Dossier Thématique : la numérisation du patrimoine technique Les techniques numériques et l’histoire des techniques. Le cas des maquettes virtuelles animées Michel Cotte La reconstitution virtuelle d’un atelier de Renault-Billancourt : sources, méthodologie et perspectives Alain P. Michel Modélisation des documents numériques pour l'histoire des techniques : une perspective de recherche Sylvain Laubé De l’aide des maquettes virtuelles à la restauration d’un ouvrage d’art historique. Le viaduc de Lambézellec (Brest) Stéphane Sire, Dominique Cochou et Jean-François Péron Une nouvelle forme de capitalisation des connaissances grâce à l’archéologie industrielle avancée Florent Laroche Le Conservatoire numérique : enjeux et perspectives -

Reader 19 05 19 V75 Timeline Pagination

Plant Trivia TimeLine A Chronology of Plants and People The TimeLine presents world history from a botanical viewpoint. It includes brief stories of plant discovery and use that describe the roles of plants and plant science in human civilization. The Time- Line also provides you as an individual the opportunity to reflect on how the history of human interaction with the plant world has shaped and impacted your own life and heritage. Information included comes from secondary sources and compila- tions, which are cited. The author continues to chart events for the TimeLine and appreciates your critique of the many entries as well as suggestions for additions and improvements to the topics cov- ered. Send comments to planted[at]huntington.org 345 Million. This time marks the beginning of the Mississippian period. Together with the Pennsylvanian which followed (through to 225 million years BP), the two periods consti- BP tute the age of coal - often called the Carboniferous. 136 Million. With deposits from the Cretaceous period we see the first evidence of flower- 5-15 Billion+ 6 December. Carbon (the basis of organic life), oxygen, and other elements ing plants. (Bold, Alexopoulos, & Delevoryas, 1980) were created from hydrogen and helium in the fury of burning supernovae. Having arisen when the stars were formed, the elements of which life is built, and thus we ourselves, 49 Million. The Azolla Event (AE). Hypothetically, Earth experienced a melting of Arctic might be thought of as stardust. (Dauber & Muller, 1996) ice and consequent formation of a layered freshwater ocean which supported massive prolif- eration of the fern Azolla. -

Download Article (PDF)

DE GRUYTER Physical Sciences Reviews. 2016; 20160048 Nathalie Berezina Production and application of chitin DOI: 10.1515/psr-2016-0048 1 Introduction For some years now, biopolymers have attracted great interest from both academia and industry. Some of them have been investigated for a long time, such as rubbers [1], the interest in others, such as starch, cellulose [2] or PHA [3], is mainly being driven by ecology concerns. Chitin is somehow apart from this mainstreaming interest in biopolymers. Indeed, as the second major biopolymer worldwide after cellulose, it is mainly produced as a byproduct in shellfish industry. Therefore its production was less a concern for its valorization through different applications and subsequent purifications and derivatizations [4, [5]. Chitin is a polysaccharide, more precisely an aminoglucopyranan, composed of N-acetylated glucosamine (GlcNAc) and glucosamine (GlcN) units (Figure 1), linked by β(1,4) covalent bonds [6]. Due to this specific link- age, chitin exhibits an extremely robust structure towards chemical and biological aggression, indeed the β(1,4) chitin bond is similar to the one found in cellulose, contrary to starch, that is much more easily digested by en- zymes of several (micro)organisms than cellulose and presents an α(1,4) covalent bond between its monomeric units. Figure 1: Chemical structure of chitin. Moreover, the N-acetyl group attached to the major part of the glucosamine monomeric units of chitin con- fers to it extremely poor solubility properties, making chitin difficult to process and thus limiting its potential applications [4]. To circumvent this issue, the hydrolysis of the acetyl group, also called deacetylation, can be applied (Figure 2). -

Fundamentals and Applications of Chitosan Nadia Morin-Crini, Eric Lichtfouse, Giangiacomo Torri, Grégorio Crini

Fundamentals and Applications of Chitosan Nadia Morin-Crini, Eric Lichtfouse, Giangiacomo Torri, Grégorio Crini To cite this version: Nadia Morin-Crini, Eric Lichtfouse, Giangiacomo Torri, Grégorio Crini. Fundamentals and Applica- tions of Chitosan. Sustainable Agriculture Reviews 35. Chitin and Chitosan: History, Fundamentals and Innovations, 35, Springer International Publishing AG, pp.338, 2019, Sustainable Agriculture Reviews, 978-3-030-16538-3; 978-3-030-16537-6. 10.1007/978-3-030-16538-3_2. hal-02152878 HAL Id: hal-02152878 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02152878 Submitted on 11 Jun 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Fundamentals and Applications of Chitosan Nadia Morin-Crini, Eric Lichtfouse, Giangiacomo Torri, and Grégorio Crini Abstract Chitosan is a biopolymer obtained from chitin, one of the most abundant and renewable material on Earth. Chitin is a primary component of cell walls in fungi, the exoskeletons of arthropods, such as crustaceans, e.g. crabs, lobsters and shrimps, and insects, the radulae of molluscs, cephalopod beaks, and the scales of fish and lissamphibians. The discovery of chitin in 1811 is attributed to Henri Braconnot while the history of chitosan dates back to 1859 with the work of Charles Rouget. -

Lives in Engineering

LIVES IN ENGINEERING John Scales Avery January 19, 2020 2 Contents 1 ENGINEERING IN THE ANCIENT WORLD 9 1.1 Megalithic structures in prehistoric Europe . .9 1.2 Imhotep and the pyramid builders . 15 1.3 The great wall of China . 21 1.4 The Americas . 25 1.5 Angkor Wat . 31 1.6 Roman engineering . 38 2 LEONARDO AS AN ENGINEER 41 2.1 The life of Leonardo da Vinci . 41 2.2 Some of Leonardo's engineering drawings . 49 3 THE INVENTION OF PRINTING 67 3.1 China . 67 3.2 Islamic civilization and printing . 69 3.3 Gutenberg . 74 3.4 The Enlightenment . 77 3.5 Universal education . 89 4 THE INDUSTRIAL REVOLUTION 93 4.1 Development of the steam engine . 93 4.2 Working conditions . 99 4.3 The slow acceptance of birth control in England . 102 4.4 The Industrial Revolution . 106 4.5 Technical change . 107 4.6 The Lunar Society . 111 4.7 Adam Smith . 113 4.8 Colonialism . 119 4.9 Trade Unions and minimum wage laws . 120 4.10 Rising standards of living . 125 4.11 Robber barons and philanthropists . 128 3 4 CONTENTS 5 CANALS, RAILROADS, BRIDGES AND TUNNELS 139 5.1 Canals . 139 5.2 Isambard Kingdon Brunel . 146 5.3 Some famous bridges . 150 5.4 The US Transcontinental Railway . 156 5.5 The Trans-Siberian railway . 158 5.6 The Channel Tunnel . 162 6 TELEGRAPH, RADIO AND TELEPHONE 171 6.1 A revolution in communication . 171 6.2 Ørsted, Amp`ereand Faraday . 174 6.3 Electromagnetic waves: Maxwell and Hertz . -

Metabolic Stimulation of Plant Phenolics for Food Preservation and Health

FO05CH19-Shetty ARI 30 January 2014 15:55 Metabolic Stimulation of Plant Phenolics for Food Preservation and Health Dipayan Sarkar and Kalidas Shetty Department of Plant Sciences, North Dakota State University, Fargo, North Dakota 58108-6050; email: [email protected], [email protected] Annu. Rev. Food Sci. Technol. 2014. 5:395–413 Keywords First published online as a Review in Advance on antioxidants, pentose phosphate pathway, phenolic phytochemicals, food January 9, 2014 preservation, postharvest preservation, noncommunicable chronic diseases The Annual Review of Food Science and Technology is online at http://food.annualreviews.org Abstract by North Dakota INBRE on 03/04/14. For personal use only. This article’s doi: Plant phenolics as secondary metabolites are key to a plant’s defense response 10.1146/annurev-food-030713-092418 against biotic and abiotic stresses. These phytochemicals are also increasingly Copyright c 2014 by Annual Reviews. relevant to food preservation and human health in terms of chronic disease All rights reserved Annu. Rev. Food Sci. Technol. 2014.5:395-413. Downloaded from www.annualreviews.org management. Phenolic compounds from different food crops with differ- ent chemical structures and biological functions have the potential to act as natural antioxidants. Plant-based human foods are rich with these phenolic phytochemicals and can be used effectively for food preservation and bioac- tive enrichments through metabolic stimulation of key pathways. Phenolic metabolites protect against microbial degradation of plant-based foods dur- ing postharvest storage. Phenolics not only provide biotic protection but also help to counter biochemical and physical food deteriorations and to enhance shelf life and nutritional quality. -

Studies of the Nitration of Cellulose – Application in New Membrane Materials

STUDIES OF THE NITRATION OF CELLULOSE – APPLICATION IN NEW MEMBRANE MATERIALS by Clement Cheung B. Sc., University of British Columbia, 2011 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE in The Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies (Chemistry) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (Vancouver) February 2014 ©Clement Cheung, 2014 Abstract Since the discovery of the production of nanocrystalline cellulose (NCC) from acid hydrolysis of bulk cellulose, this material has been used as a template for imparting photonic properties on materials without innate structural ordering and as an additive in polymer composites to increase structural strength. However, the potential of NCC as a feedstock for highly nitrated cellulose has not been investigated. It is postulated that the smaller chain lengths in NCC may permit a higher degree of nitration in comparison with conventional nitrocellulose. In this thesis, various nitration methods have been investigated for their ability to produce highly nitrated NCC. Traditional nitration methods using HNO3/H2SO4 and less common nitration methods using HNO3/P2O5 and HNO3/Ac2O were used and the differences between methods were studied. There was an effect in using H2SO4 as the desiccant on the hindrance of the degree of nitration. Titration of the nitrated material with base shows the presence of more sulfate groups in samples nitrated in the presence of H2SO4 than in the absence of it, demonstrating that H2SO4 is a less ideal desiccant. In addition, pretreatment of NCC with a desulfation procedure improved the degree of nitration. The investigation of the other desiccants showed the importance of using a miscible, non-degrading desiccant to obtain a high degree of nitration. -

Isolation and Application of Chitin and Chitosan from Crab Shell

Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2016) Special Issue-3: 91-99 International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences ISSN: 2319-7706 Special Issue-3 (February-2016) pp. 91-99 Journal homepage: http://www.ijcmas.com Original Research Article Isolation and Application of Chitin and Chitosan from Crab shell S.V. Bakiyalakshmi*, V. Valli and R.Delinta Linu Swarnila Department of Botany & Biotechnology, Bon Secuors College for Women, Thanjavur, India *Corresponding author ABSTRACT Chitin and chitosan are an important family of linear polysaccharides consisting of K e yw or ds varying amounts of β-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranose (GlcNAc) and 2- amino- 2-deoxy-β-D-glucopyranose (GlcN) units. The specific objectives for Crab shell, Chitosan, this study were to extract the chitosan from crab exoskeletons and evaluate its Biofertilizer and growth enhancing properties for plants. The soil sample and crab shells are Vinga mungo. collected in around Thanjavur for chitosan estimation and its efficacy as a biofertilizer. Low nutrient soil samples were enriched with chitosan and also used for growth rate growth of Black gram plant (Vigna mungo). Introduction Crab Shell is an excellent dry organic source of NPK, Calcium (23%) and Magnesium Biofertilizer material as a substitute for (1.33%). It will also help with nematode and Nitrogen fertilizer. In general two types of fungus problems. Crab Shell is high in Biofertilizer are used. When chitin is Chitin (Kite-en), which promotes the growth mixed with soil, the most common of Chitin eating bacteria in the soil. The polysaccharide, stimulates the micro- exoskeletons of fungus and nematode eggs organisms and this chemically stable are high in chitin. -

Félix-Polydore Boullay

Revista CENIC Ciencias Químicas, Vol. 41, No. 1, pp. 59-66, 2010. RESEÑA Félix-Polydore Boullay Jaime Wisniak Department of Chemical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel 84105. Email: [email protected] Received: August 18th, 2009. Acepted: October 27th, 2009. Palabras clave: yoduros, yoduros dobles, haluros dobles, eterificación, ésteres, ácido úlmico, ácido azúlmico, farmacia. Key words: iodides, double iodides, double halides, etherification, esters, ulminic acid, azulmic acid, pharmacy. RESUMEN. Félix-Polydore Boullay (1806-1835), un químico Francés, murió a los 29 años de las heridas sufridas durante una inflamación de éter. A pesar de su joven edad, alcanzó a hacer importantes contribuciones a la teoría de la eterificación (bajo la guía de Dumas), a la química de los haluros dobles, el volumen de los átomos, de los ácidos úlmico y azúlmico. ABSTRACT. Félix-Polydore Boullay (1806-1835), a French chemist, died at the age of 29 from the wounds he suffered from burning ether. In spite of his young age, he made significant contributions to the theory of etherification (under the guidance of Dumas), to the chemistry of double halides, the volume of atoms, ulminic acid, and azulmic acid. LIFE AND CAREER and the modifications that they experiment in chemi- Very little information is available regarding the life cal combinations.4 On March 1830, he was granted the of Félix-Polydore Boullay; most of what is known appea- degree of docteur ès-sciences after presenting a thesis red in the obituaries published by Félix Boudet and Jean on the ulmic and azulmic acids.5 On March 4, 1834, the Baptiste Alphonse Chevallier (1793-1879).1,2 École de Pharmacie de Paris, awarded him his diploma Félix-Polydore Boullay was born in Paris in March of pharmacist, after passing all the required exams and 16, 1806, the son of Pierre François Guillame Boullay defending with distinction his thesis on the successive (1777-1869), a pharmacist, at one time President of the modifications introduced on pharmaceutical formula- Académie Nationale de Médecine. -

Animal Physiology and Plant Principles

Revista CENIC. Ciencias Biológicas ISSN: 0253-5688 ISSN: 2221-2450 [email protected] Centro Nacional de Investigaciones Científicas Cuba Theodore Nicolas Gobley: Animal physiology and plant principles Wisniaka, Jaime Theodore Nicolas Gobley: Animal physiology and plant principles Revista CENIC. Ciencias Biológicas, vol. 50, núm. 1, 2019 Centro Nacional de Investigaciones Científicas, Cuba Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181262827007 PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Articulos de Revisión eodore Nicolas Gobley: Animal physiology and plant principles eodore Nicolas Gobley: Fisiología animal y principios vegetales Jaime Wisniaka [email protected] University of the Negev, Israel Abstract: eodore Nicolas Gobley (1816-1878), a French pharmacist and chemist, carried on extensive research on the composition of the brain, egg yolk, and eggs and sperm of carp, which culminated in the discovery of lecithin. Aer some experiments with egg yolk he was able to separate a group of known compounds together with glycerophosphoric acid, an albuminoidal matter (vitelline, similar to the white of the egg), and a nitrogenous substance different from albumin. His results indicated that the viscous matter of egg yolk was identical with the viscous matter present in brain (human, Revista CENIC. Ciencias Biológicas, vol. chicken and sheep); it contained the same two fatty material found in the brain, which 50, núm. 1, 2019 eventually he identified as lecithin and cerebrine. Gobley also analyzed the fatty material Centro Nacional de Investigaciones contained in blood and found that it contained olein, margarine, cholesterol, lecithin, Científicas, Cuba and cerebrine.