Bulletin Phaethon 2001

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ecosystem Profile Madagascar and Indian

ECOSYSTEM PROFILE MADAGASCAR AND INDIAN OCEAN ISLANDS FINAL VERSION DECEMBER 2014 This version of the Ecosystem Profile, based on the draft approved by the Donor Council of CEPF was finalized in December 2014 to include clearer maps and correct minor errors in Chapter 12 and Annexes Page i Prepared by: Conservation International - Madagascar Under the supervision of: Pierre Carret (CEPF) With technical support from: Moore Center for Science and Oceans - Conservation International Missouri Botanical Garden And support from the Regional Advisory Committee Léon Rajaobelina, Conservation International - Madagascar Richard Hughes, WWF – Western Indian Ocean Edmond Roger, Université d‘Antananarivo, Département de Biologie et Ecologie Végétales Christopher Holmes, WCS – Wildlife Conservation Society Steve Goodman, Vahatra Will Turner, Moore Center for Science and Oceans, Conservation International Ali Mohamed Soilihi, Point focal du FEM, Comores Xavier Luc Duval, Point focal du FEM, Maurice Maurice Loustau-Lalanne, Point focal du FEM, Seychelles Edmée Ralalaharisoa, Point focal du FEM, Madagascar Vikash Tatayah, Mauritian Wildlife Foundation Nirmal Jivan Shah, Nature Seychelles Andry Ralamboson Andriamanga, Alliance Voahary Gasy Idaroussi Hamadi, CNDD- Comores Luc Gigord - Conservatoire botanique du Mascarin, Réunion Claude-Anne Gauthier, Muséum National d‘Histoire Naturelle, Paris Jean-Paul Gaudechoux, Commission de l‘Océan Indien Drafted by the Ecosystem Profiling Team: Pierre Carret (CEPF) Harison Rabarison, Nirhy Rabibisoa, Setra Andriamanaitra, -

Literature Cited in Lizards Natural History Database

Literature Cited in Lizards Natural History database Abdala, C. S., A. S. Quinteros, and R. E. Espinoza. 2008. Two new species of Liolaemus (Iguania: Liolaemidae) from the puna of northwestern Argentina. Herpetologica 64:458-471. Abdala, C. S., D. Baldo, R. A. Juárez, and R. E. Espinoza. 2016. The first parthenogenetic pleurodont Iguanian: a new all-female Liolaemus (Squamata: Liolaemidae) from western Argentina. Copeia 104:487-497. Abdala, C. S., J. C. Acosta, M. R. Cabrera, H. J. Villaviciencio, and J. Marinero. 2009. A new Andean Liolaemus of the L. montanus series (Squamata: Iguania: Liolaemidae) from western Argentina. South American Journal of Herpetology 4:91-102. Abdala, C. S., J. L. Acosta, J. C. Acosta, B. B. Alvarez, F. Arias, L. J. Avila, . S. M. Zalba. 2012. Categorización del estado de conservación de las lagartijas y anfisbenas de la República Argentina. Cuadernos de Herpetologia 26 (Suppl. 1):215-248. Abell, A. J. 1999. Male-female spacing patterns in the lizard, Sceloporus virgatus. Amphibia-Reptilia 20:185-194. Abts, M. L. 1987. Environment and variation in life history traits of the Chuckwalla, Sauromalus obesus. Ecological Monographs 57:215-232. Achaval, F., and A. Olmos. 2003. Anfibios y reptiles del Uruguay. Montevideo, Uruguay: Facultad de Ciencias. Achaval, F., and A. Olmos. 2007. Anfibio y reptiles del Uruguay, 3rd edn. Montevideo, Uruguay: Serie Fauna 1. Ackermann, T. 2006. Schreibers Glatkopfleguan Leiocephalus schreibersii. Munich, Germany: Natur und Tier. Ackley, J. W., P. J. Muelleman, R. E. Carter, R. W. Henderson, and R. Powell. 2009. A rapid assessment of herpetofaunal diversity in variously altered habitats on Dominica. -

LIVRET DE FORMATION - INTRODUCTION a L’HERPETOFAUNE TERRESTRE DE LA REUNION, IDENTIFICATION, PROSPECTION ET TRANSMISSION DES OBSERVATIONS

LIVRET DE FORMATION - INTRODUCTION A l’HERPETOFAUNE TERRESTRE DE LA REUNION, IDENTIFICATION, PROSPECTION ET TRANSMISSION DES OBSERVATIONS 0 SOMMAIRE Préambule ..................................................................................................................................................... 2 L’herpétofaune terrestre de La Réunion ..................................................................................... 2 Eléments de connaissances élémentaires ................................................................................. 2 Méthodologies de prospection des reptiles et amphibiens à La Réunion ............... 5 1) Matériel de terrain nécessaire .......................................................................................... 5 2) Prospection .................................................................................................................................. 5 Recommandations pratiques ............................................................................................................. 6 Quand prospecter ? ............................................................................................................................. 6 Quelles conditions météorologiques ? ..................................................................................... 6 Identification des espèces et interprétation des résultats d’une prospection 6 Transmettre vos observations .......................................................................................................... 7 Faune Réunion -

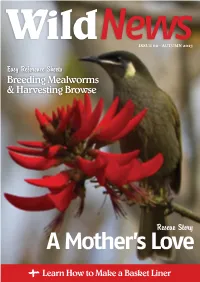

Breeding Mealworms & Harvesting Browse

WildNewsISSUE 66 - AUTUMN 2013 Easy Reference Sheets Breeding Mealworms & Harvesting Browse Rescue Story A Mother’s Love 1 Learn How to Make a Basket Liner + Contents Issue 66 AUTUMN 2013 NEWS & ACTIVITIES President’s Report .............................................. 02 A Warm Welcome to our New Members ........... 04 Can you manage just one three-hour shift/mth? 04 Note from our Secretary ..................................... 05 8 Education Report ................................................ 05 Record Keeping Rap ........................................... 06 New Partnership ................................................. 07 RESCUE President’s Report A Mother’s Love .................................................. 08 By Karen Scott Removing a Joey from a Pouch .......................... 09 Finally, over the past It does seem, however, that the reprieves because they haven’t been able to get REHABILITATION month or so, things have are becoming shorter as our wildlife’s through to anyone after several attempts. started to quieten down, breeding cycles get out of kilter. On a more positive note, we have been Species Coordinators’ Reports ............................ 10 so I hope that many of our successful in obtaining several new Rehabilitation Easy Reference Sheets ................. 13 Many thanks to those new members who grants to assist in the purchase of more hard-working carers are Don’t be tempted ................................................. 14 have taken the plunge and have become rescue equipment, which will be put to getting a small reprieve actively involved in wildlife rescues and good use. after the busy spring/ in doing shifts on the telephone hotline. EDUCATION & CONSERVATION summer period. A reminder that the Wildcare Annual Considering the large membership base General Meeting is to be held on the 11 Pandas and other stuff like Little Penguins......... 15 we have, it is disappointing that we still 23rd June 2013 at the RSCPA Animal have so few members who are able to as- Care Campus at Wacol. -

A New Record of Nectarivory for Tarentola Delalandii (Duméril and Bibron, 1836) Pollinating the Introduced Palm Dypsis Lutescens (H.Wendl.) Beentje and J.Dransf

Herpetology Notes, volume 13: 415-419 (2020) (published online on 26 May 2020) A new record of nectarivory for Tarentola delalandii (Duméril and Bibron, 1836) pollinating the introduced palm Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje and J.Dransf. (Arecaceae) on Tenerife, Canary Islands Thore Koppetsch1,*, Gustavo Sánchez Romero2, Eberhard Fischer3, and Wolfgang Böhme1 Interactions between different species can include both interactions with plants have been demonstrated in positive and negative relationships, often developed at least 37 lizard taxa of several families, e.g. species as coevolutionary traits. Especially, mutualism, as an of Cordylidae, Iguanidae, Gekkonidae, Lacertidae, interaction in which both partners benefit from each Scincidae, Teiidae, Varanidae (Olesen and Valido, other (Bascompte, 2019), is reported for a variety of 2003a; Godínez-Álvarez, 2004; Valido and Olesen, ecological interactions. For terrestrial habitats, plant- 2007). Apparently most cases in which lizards act as pollinator interactions can be considered as one of mutualistic agents were recorded from islands (Olesen the most detailed studied mutualistic relationships and Valido, 2003a). There are even cases where a lacertid (Bronstein et al., 2006), also comprising various and lizard is the only pollinator of a plant species on its complex mutualistic networks (Olesen and Jordano, island, thus monopolizing the reproductive ability of the 2002). Although insects are the most common and plant, e.g. Podarcis lilfordi (Günther, 1874) pollinating widespread pollinators -

![1 §4-71-6.5 List of Restricted Animals [ ] Part A: For](https://docslib.b-cdn.net/cover/5559/1-%C2%A74-71-6-5-list-of-restricted-animals-part-a-for-2725559.webp)

1 §4-71-6.5 List of Restricted Animals [ ] Part A: For

§4-71-6.5 LIST OF RESTRICTED ANIMALS [ ] PART A: FOR RESEARCH AND EXHIBITION SCIENTIFIC NAME COMMON NAME INVERTEBRATES PHYLUM Annelida CLASS Hirudinea ORDER Gnathobdellida FAMILY Hirudinidae Hirudo medicinalis leech, medicinal ORDER Rhynchobdellae FAMILY Glossiphoniidae Helobdella triserialis leech, small snail CLASS Oligochaeta ORDER Haplotaxida FAMILY Euchytraeidae Enchytraeidae (all species in worm, white family) FAMILY Eudrilidae Helodrilus foetidus earthworm FAMILY Lumbricidae Lumbricus terrestris earthworm Allophora (all species in genus) earthworm CLASS Polychaeta ORDER Phyllodocida FAMILY Nereidae Nereis japonica lugworm PHYLUM Arthropoda CLASS Arachnida ORDER Acari FAMILY Phytoseiidae 1 RESTRICTED ANIMAL LIST (Part A) §4-71-6.5 SCIENTIFIC NAME COMMON NAME Iphiseius degenerans predator, spider mite Mesoseiulus longipes predator, spider mite Mesoseiulus macropilis predator, spider mite Neoseiulus californicus predator, spider mite Neoseiulus longispinosus predator, spider mite Typhlodromus occidentalis mite, western predatory FAMILY Tetranychidae Tetranychus lintearius biocontrol agent, gorse CLASS Crustacea ORDER Amphipoda FAMILY Hyalidae Parhyale hawaiensis amphipod, marine ORDER Anomura FAMILY Porcellanidae Petrolisthes cabrolloi crab, porcelain Petrolisthes cinctipes crab, porcelain Petrolisthes elongatus crab, porcelain Petrolisthes eriomerus crab, porcelain Petrolisthes gracilis crab, porcelain Petrolisthes granulosus crab, porcelain Petrolisthes japonicus crab, porcelain Petrolisthes laevigatus crab, porcelain Petrolisthes -

SMALL BUSINESS TASK FORCE on Regulatory Relief

Small Business Regulatory Review Board Meeting Wednesday, August 15, 2018 10:00 a.m. No. 1 Capitol District Building 250 South Hotel Street, Honolulu, HI Conference Room 436 SMALL BUSINESS REGULATORY REVIEW BOARD Department of Business, Economic Development & Tourism (DBEDT) Tel 808 586-2594 No. 1 Capitol District Bldg., 250 South Hotel St. 5th Fl., Honolulu, Hawaii 96813 Mailing Address: P.O. Box 2359, Honolulu, Hawaii 96804 Email: [email protected] Website: dbedt.hawaii.gov/sbrrb AGENDA Wednesday, August 15, 2018 10:00 a.m. David Y. Ige Governor No. 1 Capitol District Building 250 South Hotel Street - Conference Room 436 Luis P. Salaveria DBEDT Director I. Call to Order Members II. Approval of July 18, 2018 Meeting Minutes Anthony Borge Chairperson III. New Business Oahu Robert Cundiff A. Discussion and Action on Proposed New Rules and Regulations for Kauai Vice Chairperson County Code Section 18-5.3, Revocable Permits to Vend within County Oahu Right-of-Ways, promulgated by Department of Parks and Recreation / Garth Yamanaka nd County of Kauai – Discussion Leader – Will Lydgate 2 Vice Chairperson Hawaii IV. Old Business Harris Nakamoto Oahu A. Discussion and Action on the Small Business Statement After Public Hearing Nancy Atmospera-Walch and Proposed Amendments to Hawaii Administrative Rules (HAR) of Oahu Chapter 162, Food Safety Certification Costs Grant Program, Reg Baker promulgated by Department of Agriculture (DOA) – Discussion Leader – Oahu Robert Cundiff / Will Lydgate Mary Albitz Maui B. Discussion and Action on the Small Business Statement After Public Hearing William Lydgate and Proposed Amendments of HAR Title 4 Chapter 71, Plant and Non- Kauai Domestic Animal Quarantine, Non-Domestic Animal Import Rules, Director, DBEDT promulgated by DOA – Discussion Leader – Robert Cundiff / Will Lydgate Voting Ex Officio V. -

C:\Documents and Settings\Justi

Phelsuma ISSN 1026-5023 Volume 11 (Supplement A) 2003 The biodiversity of the granitic islands of Seychelles Indian Ocean Biodiversity Assessment 2000-2005 Biodiversity assessment celebrating the centenary of the Percy Sladen Trust Expedition to the Indian Ocean Justin Gerlach The Nature Protection Trust of Seychelles PO Box 207, Victoria, Mahé, SEYCHELLES University Museum of Zoology Cambridge Department of Zoology, Downing Street, Cambridge CB2 3EJ, U.K. [jstgerlach @aol.com] 1. Introduction In 1905 the Percy Sladen Trust Expedition visited the islands of the western Indian Ocean, followed by a second expedition in 1908-9 concentrating on the Seychelles islands. These expeditions were organised and led by Prof. John Stanley Gardiner to complete the earlier work of the ‘Challenger’ expeditions which had surveyed the physical geography, hydrology, fauna and flora of island groups in all oceans except the Indian (Gardiner 1907). Gardiner’s intentions were to investi- gate the biological relationships between the islands of the Seychelles, Mascarenes and Chagos groups and to locate evidence for former land connections between the islands. The results of the expedition still form the basis of all discussion of the region’s biogeography. Gardiner and the expedition’s entomologist H. Scott dem- onstrated that the granitic Seychelles islands formed a distinct faunal unit, with close associations with Madagascar and India. The coralline Seychelles islands and the Mascarenes also shared links with the granitic Seychelles, probably resulting from dispersal across the sunken banks at times of lower sea-levels 15,000 years ago. In contrast the Chagos and Cargados show typically low-diversity mid-oce- anic Indo-Pacific assemblages (Gardiner 1936). -

Chilopoda: Scolopendromorpha)

Biology of three scolopendrid centipedes 123 International Journal of Myriapodology 3 (2010) 123-137 Sofi a–Moscow Field observations on three scolopendrid centipedes from Mauritius and Rodrigues (Indian Ocean) (Chilopoda: Scolopendromorpha) John G.E. Lewis1*, Peter Daszak2, Carl G. Jones3, Janet D. Cottingham4, Esther Wenman5 & Aleksandra Maljkovic6 1 Somerset County Museum, Taunton Castle, Castle Green, Taunton, Somerset TA1 4AA and Entomology Department, Natural History Museum, Cromwell Road, London, SW7 5BD, UK. Address for Correspondence: Manor Mill Farm, Halse, Taunton, Somerset TA4 3AQ, UK. 2 School of Life Sciences, Kingston University, Penrhyn Road, Kingston-upon-Th ames, Surrey KT1 2EE, UK. Present address: Wildlife Trust, 460 west 34th Street, New York 10001, USA. 3 Mauritian Wildlife Foundation, Black River, Mauritius and Durrell Wildlife Conservation Trust, Les Augres Manor, Trinity, Jersey, Channel Island, UK. 4 Wildlife Trust, 460 west 34th Street, New York 10001, USA. 5 Th e Zoological Society of London, Regent’s Park, London, NW1 4RY, UK. 6 Mauritian Wildlife Foundation, Solitude, Rodrigues. Present address: Tropical Marine Ecology Lab., Department of Biological Sciences, Simon Fraser University, 8888 University Drive, Burnaby, British Columbia, Canada, V5A 1S6. * Corresponding author: [email protected] Abstract Biological observations on three species of Scolopendra (S. morsitans L., 1758; S. subspinipes Leach, 1815; S. abnormis Lewis & Daszak, 1996) were made in the fi eld on Mauritius and Rodrigues and satellite is- lands. Data on behaviour, predators, parasites, food and the eff ect of bites are presented here. Remarks on colour variation are given. Scolopendra abnormis is confi ned to Round Island and Serpent Island. It showed no ritualised meeting reactions and cannot swim as do some other species and did not run off when ex- posed. -

Earth~Orm Earthworm Earthworm

§4-71-6. 5 LIST OF RESTRICTED ANIMALS September 25, 2018 PART A: FOR RESEARCH AND EXHIBITION SCIENTIFIC NAME COMMON NAME INVERTEBRATES PHYLUM Annelida CLASS Hirudinea ORDER Gnathobdellida. FAMILY Hirudinidae Hirudo medicinalis leech, medicinal ORDER Rhynchobdellae FAMILY Glossiphoniidae Helobdella triserialis , leech, small snail CLASS Oligochaeta ORDER Haplotaxida FAMILY Euchytraeidae Enchytraeidae (all species in \10rm, white family) FAMILY Eudrilidae Helodrilus foetidus earth~orm FAMILY Lumbricidae Lumbricus terrestri~ earthworm Allophora (all species in genus) earthworm CLASS Polychaeta ORDER Phyllodocida FAMILY Nereidae Nereis japonica lugworm 1 RESTRICTED ANIMAL LIST (Part A) §4-7lc6.5 SCIENTIFIC NAME COMMON NAME PHYLUM Arthropoda CLASS Arachnida ORDER Acari FAMILY Phytoseiidae Iphiseius degenerans predatqr, spider mite Mesoseiulus longipes preda~or, spider mite Mesoseiulus macropilis predator, spider mite Neoseiulus californicus predator, spider mite Neoseiulus longispinosus predator, spider mite TYPhlodromus occidentalis mite, western predatory FAMILY Tetranychidae Tetranychus lintearius biocontrol agent, gorse CLASS Crustacea ORDER Amphipoda FAMILY Hyalidae Parhyale hawaiensis amphipod, marine ORDER Anomura FAMILY Porcellanidae Petrolisthes cabrolloi crab, porcelain Petrolisthes cinctipes crab, porcelain Petrolisthes elongatus crab, porcelain Petrolisthes eriornerus crab, porcelain Petrolisthes gracilis crab, porcelain Petrolisthes granulosus crab, porcelain Petrolisthes japonicus crab, porcelain Petrolisthes laevigatus crab, -

RSG Book PDF Version.Pub

GLOBAL RE-INTRODUCTION PERSPECTIVES Re-introduction case-studies from around the globe Edited by Pritpal S. Soorae GLOBAL RE-INTRODUCTION PERSPECTIVES Re-introduction case-studies from around the globe Prepared by the IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group in conjunction with the Environment Agency-Abu Dhabi, UAE and the Denver Zoological Foundation, USA October 2008 Edited by Pritpal S. Soorae The designation of geographical entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN or any of the funding organizations concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The views expressed in this publication do not necessarily reflect those of IUCN, Environment Agency - Abu Dhabi or Denver Zoological Foundation. Published by: IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group Copyright: © 2008 IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group Reproduction of this publication for educational or other non-commercial purposes is authorized without prior written permission from the copyright holder provided the source is fully acknowledged. Reproduction of this publication for resale or other commercial purposes is prohibited without prior written permission of the copyright holder. Citation: Soorae, P. S. (ed.) (2008) GLOBAL RE-INTRODUCTION PERSPECTIVES: re-introduction case-studies from around the globe. IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group, Abu Dhabi, UAE. viii + 284 pp. ISBN: 978-2-8317-1113-3 Cover photo: Clockwise starting from top-left: • Formosan salmon stream, Taiwan • Students in Madagascar with tree seedlings • Virgin Islands boa Produced by: IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group Printed by: Abu Dhabi Printing & Publishing Co., Abu Dhabi, UAE Downloadable from: http://www.iucnsscrsg.org (downloads section) Contact Details: Pritpal S. -

9 飼育動物 Rearing Animals

9 飼育動物 Rearing Animals (1) 飼育動物数 Number of Rearing Animals 令和2年3月31日現在 分 類 綱 園 名 目 科 種 点 数 Orders Families Species Specimens よこはま Yokohama 10 26 53 482 野 毛 山 Nogeyama 7 18 20 630 哺 乳 綱 万騎が原 Makigahara 1 2 2 142 MAMMALIA 小 計 7 17 20 772 金 沢 Kanazawa 6 13 22 156 繁殖センター Preservation and Research Center 1 1 2 5 計 Total 10 33 76 1,415 よこはま Yokohama 15 20 43 263 野 毛 山 Nogeyama 11 13 34 164 鳥 綱 万騎が原 Makigahara 1 1 1 39 AVES 小 計 11 13 32 203 金 沢 Kanazawa 8 9 11 22 繁殖センター Preservation and Research Center 5 6 9 183 計 Total 20 28 78 671 よこはま Yokohama 2 2 3 5 野 毛 山 Nogeyama 3 16 34 150 爬 虫 綱 万騎が原 Makigahara 0 0 0 0 REPTILIA 小 計 3 16 36 150 金 沢 Kanazawa 1 3 5 15 繁殖センター Preservation and Research Center 0 0 0 0 計 Total 3 18 36 170 よこはま Yokohama 0 0 0 0 野 毛 山 Nogeyama 0 0 0 0 両 生 綱 万騎が原 Makigahara 0 0 0 0 AMPHIBIA 小 計 0 0 0 0 金 沢 Kanazawa 2 5 6 41 繁殖センター Preservation and Research Center 1 1 4 184 計 Total 2 5 9 225 よこはま Yokohama 1 1 1 4 野 毛 山 Nogeyama 2 3 5 1,102 魚 綱 万騎が原 Makigahara 0 0 0 0 PISCES 小 計 2 4 5 1,102 金 沢 Kanazawa 3 4 4 1,332 繁殖センター Preservation and Research Center 0 0 0 0 計 Total 4 6 7 2,438 よこはま Yokohama 28 49 100 754 野 毛 山 Nogeyama 23 50 93 2,046 計 万騎が原 Makigahara 2 3 3 181 Total 小 計 23 50 93 2,227 金 沢 Kanazawa 20 34 48 1,566 繁殖センター Preservation and Research Center 7 8 15 372 計 Total 39 90 206 4,919 ※計は重複を除いた市内全体の数 24 よこはま動物園 飼育動物一覧 (2) 飼育動物一覧表 ANIMAL INVENTORY ア よこはま動物園 Yokohama Zoological Gardens (ア) 哺乳綱 MAMMALIA 保護状況 前年度 繁殖 入園 死亡 出園 現飼育数 和名 Japanese Name Conservation Status Births Other Other Status 学名 Scientific Name status 03/31/19