Band 3 FFH-Lebensraumtypen.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Qrno. 1 2 3 4 5 6 7 1 CP 2903 77 100 0 Cfcl3

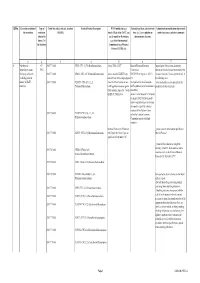

QRNo. General description of Type of Tariff line code(s) affected, based on Detailed Product Description WTO Justification (e.g. National legal basis and entry into Administration, modification of previously the restriction restriction HS(2012) Article XX(g) of the GATT, etc.) force (i.e. Law, regulation or notified measures, and other comments (Symbol in and Grounds for Restriction, administrative decision) Annex 2 of e.g., Other International the Decision) Commitments (e.g. Montreal Protocol, CITES, etc) 12 3 4 5 6 7 1 Prohibition to CP 2903 77 100 0 CFCl3 (CFC-11) Trichlorofluoromethane Article XX(h) GATT Board of Eurasian Economic Import/export of these ozone destroying import/export ozone CP-X Commission substances from/to the customs territory of the destroying substances 2903 77 200 0 CF2Cl2 (CFC-12) Dichlorodifluoromethane Article 46 of the EAEU Treaty DECISION on August 16, 2012 N Eurasian Economic Union is permitted only in (excluding goods in dated 29 may 2014 and paragraphs 134 the following cases: transit) (all EAEU 2903 77 300 0 C2F3Cl3 (CFC-113) 1,1,2- 4 and 37 of the Protocol on non- On legal acts in the field of non- _to be used solely as a raw material for the countries) Trichlorotrifluoroethane tariff regulation measures against tariff regulation (as last amended at 2 production of other chemicals; third countries Annex No. 7 to the June 2016) EAEU of 29 May 2014 Annex 1 to the Decision N 134 dated 16 August 2012 Unit list of goods subject to prohibitions or restrictions on import or export by countries- members of the -

Luonnontilan Selvitys

ENONTEKIÖN KUNTA KILPISJÄRVI 2020 ͳHANKE LUONNONTILAN SELVITYS 15.12.2010 Pohjakartat © Maamittauslaitos 2010 Valokuvat © FCG Finnish Consulting Group / Minna Tuomala ja Jari Kärkkäinen ENONTEKIÖN KUNTA KILPISJÄRVI 2020 ͳHANKE LUONNONTILAN SELVITYS 15.12.2010 Kilpisjärvi 2020 -hanke Sisällys Luonnontilan selvitys SISÄLLYS 1 JOHDANTO ...................................................................................6 2 SELVITYSALUE .............................................................................7 2.1 Kaavatilanne .......................................................................... 8 2.2 Suojelualueet ja suojeluohjelmien alueet ....................................8 3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO ..........................................9 3.1 Maastotyöt ............................................................................. 9 3.2 Muu aineisto ........................................................................... 9 4 LUONNONOLOSUHTEET ..............................................................10 4.1 Ilmasto .................................................................................10 4.2 Kallioperä ..............................................................................10 4.3 Maaperä ...............................................................................12 4.4 Vesiolot ................................................................................12 4.4.1 Pohjavedet ....................................................................12 4.4.2 Pintavedet ....................................................................13 -

Contribution to the Knowledge of the Fauna of Bombyces, Sphinges And

driemaandelijks tijdschrift van de VLAAMSE VERENIGING VOOR ENTOMOLOGIE Afgiftekantoor 2170 Merksem 1 ISSN 0771-5277 Periode: oktober – november – december 2002 Erkenningsnr. P209674 Redactie: Dr. J–P. Borie (Compiègne, France), Dr. L. De Bruyn (Antwerpen), T. C. Garrevoet (Antwerpen), B. Goater (Chandlers Ford, England), Dr. K. Maes (Gent), Dr. K. Martens (Brussel), H. van Oorschot (Amsterdam), D. van der Poorten (Antwerpen), W. O. De Prins (Antwerpen). Redactie-adres: W. O. De Prins, Nieuwe Donk 50, B-2100 Antwerpen (Belgium). e-mail: [email protected]. Jaargang 30, nummer 4 1 december 2002 Contribution to the knowledge of the fauna of Bombyces, Sphinges and Noctuidae of the Southern Ural Mountains, with description of a new Dichagyris (Lepidoptera: Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Noctuidae, Pantheidae, Lymantriidae, Nolidae, Arctiidae) Kari Nupponen & Michael Fibiger [In co-operation with Vladimir Olschwang, Timo Nupponen, Jari Junnilainen, Matti Ahola and Jari- Pekka Kaitila] Abstract. The list, comprising 624 species in the families Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Noctuidae, Pantheidae, Lymantriidae, Nolidae and Arctiidae from the Southern Ural Mountains is presented. The material was collected during 1996–2001 in 10 different expeditions. Dichagyris lux Fibiger & K. Nupponen sp. n. is described. 17 species are reported for the first time from Europe: Clostera albosigma (Fitch, 1855), Xylomoia retinax Mikkola, 1998, Ecbolemia misella (Püngeler, 1907), Pseudohadena stenoptera Boursin, 1970, Hadula nupponenorum Hacker & Fibiger, 2002, Saragossa uralica Hacker & Fibiger, 2002, Conisania arida (Lederer, 1855), Polia malchani (Draudt, 1934), Polia vespertilio (Draudt, 1934), Polia altaica (Lederer, 1853), Mythimna opaca (Staudinger, 1899), Chersotis stridula (Hampson, 1903), Xestia wockei (Möschler, 1862), Euxoa dsheiron Brandt, 1938, Agrotis murinoides Poole, 1989, Agrotis sp. -

Můrovití – Motýlí Cestovatelé Ného Posunu Hranic Areálů

v zásadě jedlé) a jiné skupině slunéčka červenooranžových, bez teček (obr. 10). účinný. Ve skutečnosti rovněž nacházíme sedmitečná s ustřiženými krovkami, takže Takové zbarvení vzniká při vývoji kukly u polymorfních druhů značnou variabilitu byl vidět černooranžový zadeček krytý za vyšších teplot. Kromě těchto dvou fo - ve vzoru, ale malou v odstínu barev. blanitými křídly. Zatímco na normální slu- rem jsme sýkorám předkládali slunéčka Nakonec jedna dobrá zpráva pro ty, kdo néčka sedmitečná zaútočili jen dva ptáci, východní natřená nahnědo temperami vlezlé invazní slunéčko východní velmi na hnědé slunéčko zaútočilo 7 ptáků z 15. (obr. 11). Navíc jsme ale otestovali účin- neradi vidí. Ačkoli koňadry je nezobou, Zbarvení tedy hraje důležitou roli, ale i ne - nost hnědého zbarvení s černými tečka- vrabci polní (Passer montanus, obr. 13) výrazně zbarvená slunéčka vyvolávají jisté mi (obr. 12), opět vytvořeného temperami. velmi často napadají a požírají nahnědo pochybnosti o své chutnosti. Naproti tomu A pro kontrolu vlivu nátěru jsme přidali natřené i přírodní formy tohoto slunéčka. slunéčka bez krovek, která vypadala spíše pátou skupinu, natřenou temperami na Naše stále ještě probíhající experimenty jako moucha, byla chráněna jen nepatrně. červeno s černými tečkami. ukazují, že přes 75 % vrabců (z více než Ochutnalo je 12 sýkor z 15. Varovný cha- Přirozeně zbarvených slunéček se sýko- 65 testovaných jedinců) sezoblo předlože- rakter vzhledu slunéček tedy zčásti tkví ry ani nedotkly. Zrovna tak červenočerně né slunéčko a navíc vrabci po pozření ne - v polokulovitém tvaru těla s krovkami. natřená (matná, na rozdíl od lesklých přiro - vykazovali žádné nechutenství. Podrobnější analýzu signálů, které tito zených) byla dobře chráněna. Čistě hnědých brouci poskytují potenciálním predáto- napadly sýkory nejvíce, ale žádné z nich Pokusy byly podpořeny granty Akademie rům, umožnilo rozšíření invazního slunéč - nespolkly. -

Travaux Scientifiques Du Parc National De La Vanoise : BUVAT (R.), 1972

ISSN 0180-961 X a Vanoise .'.Parc National du de la Recueillis et publiés sous la direction de Emmanuel de GUILLEBON Directeur du Parc national et Ch. DEGRANGE Professeur honoraire à l'Université Joseph Fourier, Grenoble Ministère de l'Environnement Direction de la Nature et des Paysages Cahiers du Parc National de la Vanoise 135 rue du Docteur Julliand Boîte Postale 706 F-73007 Chambéry cedex ISSN 0180-961 X © Parc national de la Vanoise, Chambéry, France, 1995 SOMMAIRE COMPOSITION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE ........................................................................................................ 5 LECTURE CRITIQUE DES ARTICLES .......................................................................................................................... 6 LISTE DES COLLABORATEURS DU VOLUME ..................................................................................................... 6 EN HOMMAGE : ]V[arius HUDRY (1915-1994) ........................................................................................... 7 CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES M. HUDRY (+). - Vanoise : son étymologie .................................................................................. 8 J. DEBELMAS et J.-P. EAMPNOUX. - Notice explicative de la carte géolo- gique simplifiée du Parc national de la Vanoise et de sa zone périphé- rique (Savoie) ......................................................................................................,.........................................^^ 16 G. NlCOUD, S. FUDRAL, L. JUIF et J.-P. RAMPNOUX. - Hydrogéologie -

Sovraccoperta Fauna Inglese Giusta, Page 1 @ Normalize

Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA FAUNA THE ITALIAN AND DISTRIBUTION OF CHECKLIST 10,000 terrestrial and inland water species and inland water 10,000 terrestrial CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species ISBNISBN 88-89230-09-688-89230- 09- 6 Ministero dell’Ambiente 9 778888988889 230091230091 e della Tutela del Territorio e del Mare CH © Copyright 2006 - Comune di Verona ISSN 0392-0097 ISBN 88-89230-09-6 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publishers and of the Authors. Direttore Responsabile Alessandra Aspes CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie Sezione Scienze della Vita 17 - 2006 PROMOTING AGENCIES Italian Ministry for Environment and Territory and Sea, Nature Protection Directorate Civic Museum of Natural History of Verona Scientifi c Committee for the Fauna of Italy Calabria University, Department of Ecology EDITORIAL BOARD Aldo Cosentino Alessandro La Posta Augusto Vigna Taglianti Alessandra Aspes Leonardo Latella SCIENTIFIC BOARD Marco Bologna Pietro Brandmayr Eugenio Dupré Alessandro La Posta Leonardo Latella Alessandro Minelli Sandro Ruffo Fabio Stoch Augusto Vigna Taglianti Marzio Zapparoli EDITORS Sandro Ruffo Fabio Stoch DESIGN Riccardo Ricci LAYOUT Riccardo Ricci Zeno Guarienti EDITORIAL ASSISTANT Elisa Giacometti TRANSLATORS Maria Cristina Bruno (1-72, 239-307) Daniel Whitmore (73-238) VOLUME CITATION: Ruffo S., Stoch F. -

Aus Dem Vereinsgeschehen BERICHT DER FACHGRUPPE ENTOMOLOGIE ÜBER DAS JAHR 1997 Neue Und Interessante Noctuidenvorkommen

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Carinthia II Jahr/Year: 1998 Band/Volume: 188_108 Autor(en)/Author(s): Steiner Siegfried Artikel/Article: Bericht der Fachgruppe Entomologie über das Jahr 1997 306-309 ©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at 306 Aus dem Vereinsgeschehen BERICHT Im 93. Lebensjahr verstarb unser langjähriges Mitglied DER FACHGRUPPE Alexander Kau. Sein Lebenswerk umfaßt eine bemerkens- ENTOMOLOGIE ÜBER werte Lokalsammlung von Villach und Umgebung, die dem DAS JAHR 1997 Wunsch seiner Erben entsprechend dem Landesmuseum übergeben wurde. Wir werden dem Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren. Im Berichtsjahr wurden von unseren Mitgliedern wie- der interessante und wichtige Beiträge zur Erforschung der Kärntner Insektenfauna geleistet. Das „17. Freundschaftliche Treffen der Entomologen aus Slowenien, Friaul-Julisch Venetien, Kärnten und der Steiermark" wurde mit Unterstützung des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum, von den Herren Dr. Karl Adlbauer und DI Heinz Habeier, beide aus Graz, organi- siert. Nach zwei total verregneten Treffen 1995 in Inner- krems und 1996 in Valcellina lachte uns in Bad Gleichen- berg, wo sich mehr als 60 Entomologen vom 28. bis 29. Juni trafen, wieder die Sonne und so konnte auch im Gelän- de sehr erfolgreich gesammelt werden. Die 51. Jahrestagung fand am 16. November 1997 im Vortragssaal des Landesmuseums für Kärnten statt. -

Noctuoid Moths (Lepidoptera: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) of North-East Kazakhstan (Pavlodar Region)

Ukrainian Journal of Ecology Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(2), 142–164, doi: 10.15421/2017_32 ORIGINAL ARTICLE UDC 595.786 Noctuoid moths (Lepidoptera: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) of North-East Kazakhstan (Pavlodar Region) S.V. Titov1, A.V. Volynkin2,3, V.V. Dubatolov4, M. Černila5, S.M. Reznichenko6 & V.S. Bychkov7 1 The Research Centre for Environmental 'Monitoring', S. Toraighyrov Pavlodar State University, Lomova str. 64, KZ-140008, Pavlodar, Kazakhstan. E-mail: [email protected] 2 Altai State University, Lenina pr. 61, Barnaul, RF-656049, Russia. E-mail: [email protected] 3 Tomsk State University, Laboratory of Biodiversity and Ecology, Lenina pr. 36, RF-634050, Tomsk, Russia 4 Institute of Systematics and Ecology of Animals, SB RAS, Frunze str. 11, RF-630091, Novosibirsk, Russia E-mail: [email protected] 5 The Slovenian Museum of Natural History, Prešernova 20, SI-1001, Ljubljana, Slovenia. E-mail: [email protected] 6 Shcherbakty branch of the Republican methodical center of phytosanitary diagnostics and forecasts, Sovetov 44, KZ-141000, Sharbakty, Shcherbakty distr., Pavlodar Region. E-mail: [email protected] 7 Institute of Archaeology named after A. Kh. Margulan, 44 Avenue Dostyk, st. Shevchenko 28, KZ-050010, Almaty, Kazakhstan. E-mail: [email protected] Submitted: 02.04.2017. Accepted: 23.05.2017 The paper contains data on the fauna of the Lepidoptera families Erebidae, Nolidae and Noctuidae of Pavlodar Region (North-East Kazakhstan). The check list includes 480 species (100 species of Erebidae, 8 species of Nolidae and 372 species of Noctuidae), 393 species are reported for the region for the first time. The map of collecting localities and pictures of the main landscapes of the region are presented. -

Baptria 2011-1

1Panu Välimäki, 2Kalle Männistö & 3Jari-Pekka Kaitila Kirjoittajien osoitteet – Authors’ addresses: 1Simeonintie 3, 90410 Oulu, e-mail: [email protected] [email protected] 3Kannuskuja 8 D 37, 01200 Vantaa, e-mail: jari.kaitila@ perhostutkijainseura.fi Tunturiperhosseuranta hahmottui vuosina 2008–2010 KALLE MÄNNISTÖ nnustetusti toteutuessaan laaja-alainen ilmaston tenkin hyvin ylimalkaista, eikä se riitä lajikohtaisten suo- muutos on merkittävimpiä luontoon vaikuttavis- jeluohjelmien tuottamiseen eikä lajien suotuisan suoje- ta tekijöistä. Talven 2010–2011 päinvastaisesta ti- lutason täyttymisen arviointiin. Suomessa tunturiperhos- E lanteesta huolimatta ilmaston muutoksen ennus- ten seuranta on toteutettu pitkään pelkästään Suomen tetaan pitkällä aikavälillä mm. nostavan talvilämpötiloja, Perhostutkijain Seuran (SPS) koordinoiman havaintotie- lopettavan kylmät sääjaksot ja lyhentävän lumipeiteaikaa tojen keräämisen kautta. Vuosina 1992–1994 Enontekiön Suomessa (Ilmatieteen laitos 2008). Ilmaston muuttuessa yleisle- Annjalonjille ja Saanalle perustettiin paiväaktiivisten per- vinneisyydeltään eteläisten hyönteislajien odotetaan le- hosten vakioidut laskentalinjat systemaattisen seuranta- viävän kohti pohjoista, kun taas pohjoisiin olosuhteisiin aineiston keräämiseksi (Somerma & Väisänen 1993, Somerma 1995), sopeutuneiden lajien odotetaan vetäytyvän yhä pohjoi- mutta käytännössä seuranta kuihtui muutaman vuoden semmaksi (Viidalepp & Mikkola 2007). kuluttua osin hallinnollisten muutosten seurauksena. Eräiden laskemien mukaan ennakoitu -

První Nález Diachrysia Zosimi (Hübner, 1822)

KrátKá sdělení short notes THAYENSIA (ZNOJMO) 2018, 15: 261–264. ISSN 1212-3560 PrVní nález DIACHRYSIA ZOSIMI (hÜBner, 1822) (lePidoPtera: noCtUidae) na znojemsKU FIRST RECORD OF DIACHRYSIA ZOSIMI (HÜBNER, 1822) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) IN THE ZNOJMO DISTRICT Petr D í t ě Na hrázi 67, CZ–671 81 Znojmo; [email protected] abstract: A new record of Diachrysia zosimi (Hübner, 1822) from the Dlouhý vrch locality near Hnanice, obtained during a lepidopterological exploration of Podyjí National Park, is presented and commented. This finding is the first record for the district of Znojmo. Key words: faunistics, Czech Republic, moth, Diachrysia zosimi, rare species, Podyjí National Park ÚVOD Motýl kovolesklec totenový Diachrysia zosimi (Hübner, 1822), řazený do čeledi Noctuidae, se vyskytuje v nížinách až horách a stanovištně je vázán na mokřadní louky, slatiny, rašeliniště, okraje podmáčených lesů, poříční nivy a úvaly. Publi- kován je i výskyt na suchých exponovaných křovinatých stráních, jako jsou např. na Slovensku Kováčovské kopce (Fajčík 1998). Druh je bivoltinní (v horách a na severu areálu monovoltinní), za příznivých podmínek trivoltinní, s letovou perio- dou od května do srpna, případně až října. Housenky žijí od června do května (malé housenky přezimují) na krvavci totenu (Sanguisorba officinalis), příležitostně tolii bahenní (Parnassia palustris). Na suchých biotopech je jako další možná živná rost- lina udáván i krvavec menší (Sanguisorba minor) (Fajčík 1998). Jde o palearktický druh s těžištěm výskytu v mírném pásu Asie (Macek 2008). Rozšíření v Evropě jde od Polska, severní Itálie přes Bulharsko a Ukrajinu po jižní Sibiř. Do střední Evropy proniká z východu, na území České republiky se vyskytuje ojediněle. -

Contribution to the Study of the Noctuidae of Čelarevo (Serbia)

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by University of Belgrade - Faculty of Biology: Open Journal Systems Acta entomologicaserbica, 2017 , 22 : 41 -89 UDC 595.786(497 .113) DOI: 10.5281/zenodo.1133651 CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE NOCTUIDAE OF ČELAREVO (SERBIA) DRAGAN VAJGAND Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, Serbia E mail: [email protected]; web: www.agroupozorenje.rs Abstract Moths were collected in Čelarevo (UTM CR81) from 2008 to 2014 using a light trap, type RO Agrobecej, with a 250W mercury lamp. A total of 234000 specimens were collected, of which 223226 are identified at species level (292 species in all). The present paper provides data relating to 28921 specimens of 137 Noctuidae species. The faunistically most important findings are as follows: Diachrysia nadeja, Diachrysia zosimi, Diachrysia chryson, Acontia candefacta, Acronicta aceris, A. strigosa, Simyra albovenosa, Cucullia fraudatrix, Amphipyra livida, Meganephria bimaculosa, Heliothis nubigera, Charanyca ferruginea, Calamia tridens, Helotropha leucostigma, Gortyna borelii lunata, Hydraecia micacea, Archanara dissoluta, Apamea anceps, Mesogona oxalina, Panolis flammea, Saragossa porosa kenderesiensis, Hadena irregularis, Senta flammea, Agrotis puta, A. vestigialis, Cerastis rubricosa. KEY WORDS : Noctuidae; fauna; porosa Introduction Previous data on the Lepidoptera of Čelarevo included 189 species (Vajgand et al. , 2009, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2012a, 2012b, 2016, Stojanović et al., 2017). From this region, data on moths are available for Fruška Gora (Stojanović, 2012), Novi Sad (Kereši & Almaši, 2009) and Sombor (Vajgand1988, Vajgand, 1995a, Vajgand, 1995b, Vajgand 1996, Vajgand 1999, Vajgand 2001, Vajgand 2003, Stojanović & Vajgand 2007, Stojanović et al. 2006, Vajgand 2009, Vajgand 2010a, Vajgand 2010c, Vajgand 2011, Vajgand 2012a). -

Intressanta Fynd Av Fjiiltfjflrilar I Sverige 1998

Intressanta fynd av fjiiltfjflrilar i Sverige 1998 NILS RYRHOLM & ANDERS OHLSSON Ryrholm, N. & Ohlsson, A.: Intressanta fynd av fjallfjiirilar i Sverige 1998. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga- and tundra regions of Sweden 1998.1 - Ent. Tidskr. l2O (l-2):43-53. Lund, Sweden 1999. ISSN 0013-886x. This is the fifth report on interesting finds and events from the Swedish mountain range and adjacent areas that are generally not reported in the national lists for Micro- and Macrolepi- doptera. Despite the mostly unfavourable weather, with the exception for a relatively warm period in the very north during the first three weeks ofJuly, a large number of species has been observed during 1998. Some species, such as Metaxmeste schrankiana, Loxostege ephippialis, Pyrgus centaureae, Colias nastes, Pieris napi, Clossianafreija, C. frigga, Eu- phydryas iduna, Erebia pandrose, Caloplusia hochenwarthi, Sympistis heliophila, Anarta melanopa, Xestia lyngei, X. tecta, X. alpicola and X. lorezi, have appeared in higher, or even much higher, numbers than normal. Also taiga forest species, such as Xesrla Laetabilis, X. distensa, X. speciosa andX. rhaetica, were more abundant than during an average year. Presumably this is due to the mainly favourable weather during previous years. Among the more remarkable finds were: Depressaria leucocephala, Coleophora paeltsaella (n sp.), Ptycera petasitis, Gnorimoschema valesiella, G. herbichi, G. nordlandicolella, Diasemia reticulais, Clossiana polaris ald Xestia borealis. Other remarkable finds were: Olethreu- tes boisduvaliana, which was found for the first time in Sweden for more than 20 years; Acerbia alpina which also this year was found in large numbers on NissuntjflLrro and last, but not least, Xestia atrata, which was re-found in Hiirjedalen - this was the third record in Sweden and the fourth in Europe.