Fachexkursion 1997 Am 6.6.1997 Besichtigung Des Integrierten

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Danube Cycle Path Cycling Holidays

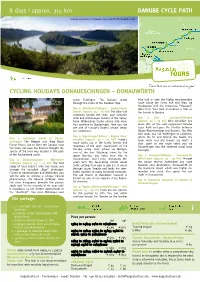

Z:\Allgemeines Profil\Marketing\Präsentationsmappe\4. Vorlagen und Allgemeines\Neue Vorlagen nach CD ab 2015 8 days | approx. 315 km DANUBE CYCLE PATH Schlögener Schlinge at Danube cycle path © OÖ Touristik GmbH Tours that are as individual as you! CYCLING HOLIDAYS DONAUESCHINGEN – DONAUWÖRTH reach Tuttlingen. The Danube winds bike trail or take the highly recommended Donaueschingen in Brigach route along the rivers Ach and Blau via © Radweg-Reisen through the rocks of the Swabian Alps. Blaubeuren with the impressive "Blautopf" Day 3: Mühlheim/Fridingen – Sigmaringen/ (Blue Pot). Your final destination is Ulm on Scheer (approx. 45 – 60 km) The bike trail the border to Bavaria. continues beside the river, past romantic mills and picturesque corners of the valley. Day 6: Ulm – Lauingen/Dillingen Soon Wildenstein Castle comes into view. (approx. 50 – 55 km) After breakfast you You continue to Sigmaringen. Here you can leave Ulm on the well signposted Danube see one of Europe's largest private weap- Cycle Path and pass the frontier between ons collections. Baden-Wuerttemberg and Bavaria. The bike trail leads you via Weißingen to Leipheim, Day 4: Sigmaringen/Scheer – Region Ober- where the St. Veit Church, the Castle, the Day 1: Individual arrival in Donau- marchtal (approx. 50 – 70 km) Today's eschingen The Brigach and Breg Black town walls and city towers are worth a route starts out in the lovely forests and visit. Later on the route takes you via Forest Rivers join to form the Danube near meadows of the open countryside of the the town, but even the Romans thought the Gundelfingen into the medieval ducal town Danube valley. -

Drainage Structures and Transit-Time Distributions in Conduit-Dominated

Drainage structures and transit-time distributions in conduit-dominated and fissured karst aquifer systems Zur Erlangung des akademischen Grades einer DOKTORIN DER NATURWISSENSCHAFTEN von der Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) genehmigte DISSERTATION von Dipl.-Geol. Ute Lauber aus Dachau Tag der mündlichen Prüfung: 21.11.2014 Referent: Prof. Dr. Nico Goldscheider Korreferent: Prof. Dr. Tim Bechtel Karlsruhe 2014 Abstract Abstract Abstract Karst aquifers are widely distributed across the world and are important groundwater resources. Solutionally-enlarged conduits embedded in fissured rock matrix result in a highly heterogene- ous underground drainage pattern that makes karst aquifers difficult to characterize. To ensure sustainable protection and management of karst water resources, hydrogeologic knowledge of karst systems is required. However, the quantitative characterization of groundwater flow in karst systems remains a major challenge. Specific investigating techniques and approaches are needed to account for the complexity of drainage. This thesis emphasizes the identification of drainage structures and the quantification of related transit-time distributions and hydraulic pa- rameters. To account for the strong heterogeneities of different types of catchment areas, three diverse karst aquifer systems are investigated: a conduit-dominated karst system, a fissured karst system and an aquifer system that comprises a karst and a porous-media (alluvial/rockfall) aquifer. For a detailed hydrogeologic assessment of the different catchment areas, adapted methods applied include a combination of artificial tracer tests, natural tracer analysis, and dis- charge analysis. The first two parts of this thesis describe a conduit-dominated karst system, the catchment area of the Blautopf (Swabian Alb, Germany). -

Swabian Albs Geopark

European Geoparks Week in Swabian Alb Geopark Germany 2018 Dates of geoparks week: 19th May to 03rd June 2018 Contact person: Siegfried Roth, [email protected] Further information: www.geopark-alb.de Category Date Activity / Event dd.mm. 1. Geo & Geo 20.05. Guided tour through Balingen and its geology and history, organized by our Geopark Infocenter Holcim company, Balingen 26.05. Guided tour into the untouched cave Felsenhöhle, Swabian Alb hiking association, Mühlheim 20.05. Immerse yourself into the underwater world of the Jurassic sea, Geopark Infocenter Reef-museum Gerstetten 23.05. “Nature reserve Randecker Maar”, special guided tour to the most important remnat of the Swabian volcano, Bissingen-Ochsenwang 23.05. “Wells, ponds, water tap - water supply in former times”, Geopark Infocenter Open air museum Beuren, Beuren 25.05. “With pastor Gußmann in the Gutenberger Cave”, special guided tour, Gutenberg municipality, Lenningen-Gutenberg 01.06. Special guided tour on the meteor crater geotrial and in the crater museum, Geopark Infocenter Crater Museum, Steinheim 2. Geo & Culture/Music/ 19.05. - Medieval market and knight jousting, Geopark Infocenter Burg Katzenstein, Literature/Arts 22.05. Dischingen 22.05. Wine walking tour through the Metzingen-Neuhäuser vineyards and a visit to the viticultural museum afterwards, Bad Urach und Metzingen. 02.06. “Water - healing water – thermal water”, guided tour about the value of water for mankind and nature, Geopark Infocenter Thermal Bath Beuren, Beuren municipality 31.05. Festival at the show cave “Olgahöhle” with guided tours in the cave, Swabian Alb hiking association, Honau 03.06. Geopark-Festival, organized by Geopark Infocenter Prehistorical Museum Blaubeuren, guided tours to karst spring “Blautopf”, Blaubeuren 23.05 Slide show about the most beautifully places on the Swabian Alb, its landscapes, castles, caves and mountains, Bad Urach 3. -

Blaube Erwand Blaubeuren Erwandern

Blaubeuren erwandern Wandertouren rund um Blaubeuren Tourismuszentralele Wandern Blaubeuren Aachgasse 7, 889143 BBlaubeulaubeureren Eingang “Auf dem GGrraben” Tel.l. 07344-92 10 225 Fax 07344 -95 24 334 e-mail: tourismuszenttourismuszentraralele-- [email protected] Öffnungszeiten:fnungszeiten: Erwandern Sie Blaubeuren Tour 66:: Durchs FFelsenlabyrinth April bis Oktober:: mit der Wanderkarte rundrund um Wegstrecke: BBlaubeurlaubeuren ...... Richtung Freitag 14–17 Uhr Blaubeuren, MMaßstab 1: 25000,, Weileriler (Abzw(Abzweigung kurz nach dem Sa, So, Feiertagiertag fürfür 4,50 Euro erhältlich bei der Parkplatzrkplatz rrechts) ...... Brillenhöhle ...... 10 – 12 u. 114–17 UUhr Tourismuszentraralele BBlaubeurlaubeuren Küssende Sau ...... Felsenlabyrinthlsenlabyrinth ...... November bbisis MMärz: Anstieg zur GGünzelburg (Aussicht)(Aussicht) ...... Sonntag 11–15 Uhr Weiteritere InfoInfo auch über ddieie Seißen (hier(hier kann man einkehren) ...... Stadtverwaltung Blaubeuren Oberer Barmen ...... Panoramaweg ...... Rathaus,thaus, Karlstrrlstraße 2 Blaubeuren.. 89143 Blaubeuren Weglänge: ca. 112 km Mo bis Fr:: Tel.l.07344 - 96 69-0-0 Höhenunterschied: ca. 2200 mm www.blaubeur.blaubeuren.de nacnachh A81 nacnachh nacnachh KarlsruheKarlsruhe HeilbronnHeilbronn Würzburgg Stuttgartt A7 DeutschDeutschee Donau-Donau- KirchheiKirchheim radwegradweg FachwerFachwerkk StraßeStraße A8 u.Tecu.Teckk Tour 77:: Zum Schillerstein A81 GöppingenGöppingen Steiff-Steiff- m Erlebnis-Erlebnis- GiengenGiengen B297 B10 museum Blaubeuren E52 anan derder BrenzBreBrenzBre -

Hypogene Limestone Caves in Germany: Geochemical Background and Regionality

S. KEMPE HYPOGENE LIMESTONE CAVES IN GERMANY: GEOCHEMICAL BACKGROUND AND REGIONALITY Stephan Kempe1 ermany exhibits a very diverse geological history. Thus, In 1971, the author showed that siderite weathering can produce a large number of stratigraphically, petrographically appreciable caves far below the water level (Kempe, 1971, 1975, Gand tectonically different carbonate and sulfate rocks 1998, 2008, 2009; Svensson and Kempe, 1989). exist that have been subject to karstification. Here, I discuss first the possible “agents” (sensu Klimchouk) of hypogene karstifica- According to: tion. Three principally different processes are identified: water 4FeCO + O + 6H O → 4FeO(OH) + 4HCO - + 4H+ → rising because of buoyancy (either thermally or concentration 3 2 2 3 4FeO(OH) + 4H2O + 4CO2 (1) induced), in-situ oxidation of siderite, or rising gases (CO2, CH4 or H2S). Next, a rough overview of German caves and karst is The ferrous carbonate, the mineral siderite, is oxidized to the presented. If applying the most pertinent epigene versus hy- ferric oxy-hydroxide, the mineral goethite, thereby liberating pogene morphological characteristics, it becomes evident that protons and/or free CO2. These can in turn attack surrounding hypogene caves occur in many different areas, often side-by- carbonate rocks, forming hypogene cavities around and near the side with clearly epigene caves. For many areas, the agents of oxidizing iron ore lode. hypogene speleogenesis must remain unclear. This applies for most caves in the Paleozoic limestones of the Rhenish Schist The simplest case involving a rising gaseous agent would be Massif. Only the Iberg/Harz caves seem to be a clear case, with CO2 derived from either volcanic vents or dikes or from other the world-wide highest concentrations of siderite weathering-in- sources at depth. -

Einige Gedanken Zur Blauhöhle Und Der Grabung

Das Jahresheft 1989 der Arge Grabenstetten Seite 21-26 Grabenstetten 1990 Thilo Müller Inhaltsverzeichnis (A) Gibt es die Blauhöhle als offene Bachhöhle überhaupt? (B) Zugang über den Blautopf (C) Zugang über die Albhochfläche 1. Lage des Schachtes im Einzugsgebiet 2. Höhenlage und Entfernung des Schachts zum Blautopf 3. Der Anstieg der Blauhöhle (D) Weitere Punkte für eine erfolgversprechende Grabung 1. Zunächst einige triviale Sachen 2. Grabungsumstände 3. Wichtige, die Grabungsmannschaft betreffende Punkte (E) Die Grabung im Sontheimer Schacht 1 (F) Zusammenfassung Literatur Seit den grandiosen Entdeckungen von Jochen HASENMAYER im Blautopf dreht sich des öfteren das Gesprächsthema der schwäbischen Höfos um dieses Höhlensystem. Dabei stehen meist die Fragen nach dem Alter der Verkarstung und der Nutzung eventuell vorhandener geothermaler Energie im Mittelpunkt der Diskussionen. Nur sehr wenige scheinen sich jedoch mit einem weiteren Aspekt intensiver zu befassen, nämlich der Höhle, die hinter dem Blautopf liegt und bis weit unter die Albhochfläche reicht. Man liest darüber fast nichts und auch in Gesprächen wird das Thema selten vertieft; oft wird unter dem Hinweis der Unerreichbarkeit dieser Höhle jede weiterführende Diskussion zum nutzlosen Zeitvertreib erklärt. Mit dieser Grundeinstellung ist und bleibt diese Höhle tatsächlich unerreichbar. Dabei handelt es sich mit einer großen Wahrscheinlichkeit um das größte Höhlensystem auf der Schwäbischen Alb, vielleicht sogar Deutschlands. Im folgenden Artikel habe ich deshalb einige Überlegungen zu diesem sehr interessanten Thema formuliert. Sie stellen keine geschlossene Theorie dar, mit der irgendwas bewiesen werden soll; sie sollen vielmehr andere Höfos dazu anregen, sich ebenfalls mit diesem Thema, der Fortsetzung der Blautopfunterwasserhöhle unter der Schwäbischen Alb, zu beschäftigen und vielleicht, wie wir in Grabenstetten und Sontheim, nach Wegen in diese Höhle zu suchen. -

Familienspaß Region Ulm/Donau

spannung freizeitangebote für die ganze familie familienspaß region ulm/donau www.tourismus-region-ulm.de Seite 2 | 3 in ulm, um ulm, um ulm herum ... ist für Familien jede Lonsee Menge geboten. Hier gibt es die traurigste Nixe, die tiefste Höhle, das blaueste Wasser, den höch- sten Kirchturm, das älteste Kunstwerk, den längsten Fluss ... Seite 4 - 12 Sport, Spiel, Spannung Seite 13 - 19 Schwimmen, schnorcheln, Schiffle fahren Seite 20 - 23 Ponys, Pusteblumen, Papageien Wallenhausen Seite 24 - 27 Höhlen, Quellen, Abenteuer Seite 28 - 33 Entdecken, erleben, erfahren Seite 34 - 36 Felsen, Festungen, Fernblicke Seite 37 - 39 Kunst, Kasperle, Klamauk Laupheim Welterbegebiet i Tourist-Information Infozentrum Biosphärengebiet Infostelle GeoPark Seite 4 | 5 sport, spiel, spannung Fahrtage: Mai bis Oktober an allen Sonn- und Feiertagen nach Fahrplan. Der Dampfzug verkehrt einmal pro Monat. An allen anderen Fahrtagen fährt der Museumstriebwagen. Fahrradtransporte in allen Zügen inklusive. Hin- und Rückfahrt im Triebwagen T06: Erwachsene 9,60 Euro Kinder 4,80 Euro Schwäbische Alb-Bahn Gruppenkarte mit fünf Personen: Schelklingen-Münsingen 18,00 Euro Ganzjährig attraktive Blautopfbähnle Blaubeuren Lokalbahn Amstetten-Gerstetten Hin- und Rückfahrt im Dampfzug: Zugverbindungen zu touristisch Erwachsene 16,00 Euro interessanten Zielen der mittleren Panoramafahrten, Biosphärentouren, Panoramafahrten April bis Oktober Sie begeistert Jung und Alt. bischen Alb erklimmt, ist zu hören und zu Kinder 8,00 Euro Alb mit kostenloser Fahrrad- Lautertaltouren, Höhlen- und Fr 14.30 Uhr, 16.00 Uhr Auf der 20 km langen Museumsbahn fühlen, welche Kräfte dafür notwendig Familienkarte 39,00 Euro mitnahme. Schillersteintouren mit dem nostal- Sa, So, Feiertag 11.00 Uhr, 14.00 Uhr, zwischen Amstetten und Gerstetten sind. -

Blaubeuren Und Laichinge

20 20 20 20 20 20 BLAUBEURENBLAUBEUREN UND LAICHINGER UND LAIC ALB LONETALLONETAL UNDUND UMGEBUNGUMGEBUNG Blautopf Blaubeuren Blautal Picknick im? Grünen Rad-Wanderweg Lonetal Archäopark Vogelherd Sehenswertes Rad- & Wandertouren Sehenswertes Rad- & Wandertouren Blaubeuren Tour 1 l Fahrradtouren Alb-Donau-Kreis l Rundstrecke, 45 km Eiszeitjägerpfad l Eiszeitpfade Alb-Donau-Kreis l Rundstrecke, 9,3 km Langenau Tour 2 l Fahrradtouren Alb-Donau-Kreis | Rundstrecke, 48 km Historische Altstadt l Blautopf mit Hammerschmiede l Kloster mit Hochaltar l Laichingen - Aufhausen - Nellingen - Merklingen - Laichingen. Blaubeuren - Weiler - Schillerstein - Blaubeuren. Stadt der Mühlen und Quellen (Jubiläumsweg 8 km) l Stadtpark Wörth mit altem Lonsee - Lonetal - Altheim - Amstetten - Lonetal. Mittelalterliches Badhaus mit Heimatmuseum l Urgeschichtliches Museum mit Schöne Tour auf der Albhochfläche, meist offene Landschaft mit Feldern, Wanderung durch die Blaubeurer Wälder mit imposanten Felsen, steinzeitlichen Wasserrad l Familienfreundliches Freibad l Kleinkunstbühne Pfleghof l Museum Tour von Lonsee durchs obere Lonetal und dann auf die Alb nach Altheim. Schatzkammern der Eiszeitkunst l Familien freundliches Freibad l Panoramafahrt Wiesen und Wald. Ein Tipp: von Amstetten aus verkehren sonn- und feiertags Höhlen und archäologischen Fundstellen, u.a. zum Welterbe „Geißenklösterle“. für Vor- und Frühgeschichte l Heimatmuseum l Ostermühle (Schaumühle und Über Amstetten geht es wieder zurück ins Lonetal. mit dem »Blau topfbähnle« l Ruine Rusenschloss l Im Achtal UNESCO-Welterbe Dampf züge nach Gerstetten oder Oppingen. Mühlenladen) l Landeswasserversorgung im Langenauer Ried mit Erlebniswelt „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ Blaubeurer Felsenstieg l Eiszeitpfade Alb-Donau-Kreis l Rundstrecke, 10,4 km Grundwasser l Naturpfad Riedweg (6 km) mit Aussichtsturm Tour 3 l Fahrradtouren Alb-Donau-Kreis l Rundstrecke, 59 km Tour 4 l Fahrradtouren Alb-Donau-Kreis l Rundstrecke, 51 km Blaubeuren - Felsenlabyrinth - Blautopf - Sonderbuch - Blaubeuren. -

Derzeitiger Forschungsstand Der Arbeitsgemeinschaft Blautopf Im Blauhöhlensystem (Kat.-Nr

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 55 ( 4 ) 112 - 117 München 2009 Derzeitiger Forschungsstand der Arbeitsgemeinschaft Blautopf im Blauhöhlensystem (Kat.-Nr. 7524/30) von ANDREAS KÜCHA, WOLFGANG UFRECHT und HERBERT JANTSCHKE Zusammenfassung du Jura souabe. L’article donne un aperçu des progrès très rapi- Mit 7.065 m Gesamtganglänge, davon Blautopfhöhle 4,9 km, des de l’exploration. Le groupe Arge Blautopf a exploré et zählt das aus dem 2006 erfolgten Zusammenschluss von Vetter- topographié ces deux dernières années les galeries géantes du höhle und Blautopfhöhle gebildete Blauhöhlensystem zu den Landweg (Grand Chemin) vers la grande salle de l’Apocalypse, größten Höhlen Deutschlands und ist die mit Abstand längste la galerie noyée du Speleonautenweg (Chemin des Plongeurs Höhle der Schwäbischen Alb. Die Arbeit gibt eine Momentauf- Spéléos) et a trouvé la galerie sèche du Stairway to Heaven qui nahme in der stürmisch voranschreitenden Erforschung dieser ramène vers la surface et donne l’espoir d’une entrée directe post- einmaligen Höhle. Die Arge Blautopf hat in den letzten zwei siphon. Le travail a été complété par un ample programme Jahren vor allem die weitere Dokumentation des Landweges nach scientifique concernant la géologie et la biologie et par des der Riesenhalle Apokalypse vorangetrieben, daneben aber auch publications sous la forme d’un livre, d’un film et de nombreuses die Unterwasserfortsetzung Speleonautenweg nicht außer Acht conférences qui ont occupé toute l’équipe. gelassen und mit der Entdeckung des oberflächennahen Ganges Stairway to Heaven eine Perspektive auf einen trockenen Zu- Forschungsgeschichte gang geschaffen. Ein breit angelegtes wissenschaftliches Begleit- Das Blauhöhlensystem bildet entsprechend seiner Bedeutung in programm zur Geologie und Biologie, zahlreiche öffentliche Deutschland derzeit sicherlich einen „Hot Spot“ der Höhlen- Vorträge sowie ein Höhlenfilm (Mythos Blautopf) und ein Buch- forschung, dessen Attraktivität viele in seinen Bann zieht. -

Danube Green Summer Session 2017 an International Summer Program on Sustainability and Resource Protection for Students Between 14 and 17 Years — July 29 to August 13

Danube Green Summer Session 2017 An international summer program on sustainability and resource protection for students between 14 and 17 years — July 29 to August 13 Did you ever wonder what exactly sustainability means? Do you ponder how your personal acting creates Info local and global impacts? Would you like to contribute to What to expect nature protection in an international surrounding? Then this is the right program for you! • Introduction to the topic of sustainability • Workshops on energy, consumption and nutrition, carbon footprint, nature protec- Become part of a group of high school students from tion and other sustainability topics the Danube region and enjoy workshops, excursions and • Excursions, e.g. karst spring „Blautopf” practical experiences on sustainability topics. Together you • Upcycling-Workshop will get an international perspective on global challenges. • Daily intercultural learning reflections Additionally there will be intercultural learning sessions to • Leisure time activities learn more about the cultures of your fellow camp partici- pants and a striking leisure program. Together with your camp counselors you will acquire ap- About Ulm proaches to do a small project back home, to implement If you look down the Danube, Ulm is the first major sustainable actions into your everyday life and to pass your city you come across. It is not only this excellent loca- knowledge to interested persons. tion, but the city’s commitment to nature protection and sustainability which makes Ulm predestinated to host the During the camp you will live in a group accommodation Danube Green Summer Session. with full board (regarding the idea of sustainable nutri- tion most meals will be vegetarian). -

Discover Blaubeuren

f e p d o . t s u Blaubeuren e l a l l e B u s e Tourist Centre i g v r . A w , w Aachgasse 7, 89143 Blaubeuren n n w a , n m g e i Entrance “Auf dem Graben” i s h e T d . k i B Tel. 0049-7344-92 10 25 f , a r r e l g d e l Fax 0049-7344 -95 24 34 A e . h W c ä : k e-mail: tourismuszentrale- e i l f e a r b r g [email protected] ä o t b o © F Opening times Further information from the April to October: Municipal Administration: Friday 2 p.m. to 5 p.m. Stadtverwaltung Blaubeuren Saturday, Sunday, Holidays Rathaus, Karlstraße 2 10 a.m. to 12 noon 89143 Blaubeuren and 2 p.m. to 5 p.m. Monday to Friday November to March Tel. 0049-7344 - 96 69- 0 Sunday 11 a.m. to 3 p.m. www.blaubeuren.de We look forward to your visit. A81 KKarlsruheuhe HeilbronnH Würzburg SStuttgart Deutsche A7 Donau- Fachwerk Kirchheim radweg Straße A8 u.Teck Göppingen Steiff- m A81 Erlebnis- Giengen u B297 a Discover B10 museum E52 an der Brenz on Tübingen Merklingen D Laichingen E41 Tiefen- B10 Reutlingengen Schwäbische höhle Nationales Bad Urach Dichterstraße GEOTOP Günzburg München Blaubeuren Singen Blaubeuren AA8 B28 Legoland Augsburg B492 Erbach Ulm Burladingenngen B312 B465 Ehingen E43 B311 B30 Donau- radweg SSigmaringenen Riedlingen A7 m Biberach Donau Memmingen PPfullen- dorf Deutsche Sights Worth Seeing Fachwerk Straße U18 SStockachch U4 Meers- Lake Facts Worth Knowing burg Kempten Lake Costance Constance Ravensburg E54 Sights The Blue Pool. -

How to Kill Yourself Daheim Der Atlas Für Wahnsinnig Heimatverbundene Und Heimatverbundene Wahnsinnige Isbn 978-3-95889-303-0 Markus Lesweng

HOW TO KILL YOURSELF DAHEIM DER ATLAS FÜR WAHNSINNIG HEIMATVERBUNDENE UND HEIMATVERBUNDENE WAHNSINNIGE ISBN 978-3-95889-303-0 MARKUS LESWENG how to kill yourself DER ATLAS FÜR WAHNSINNIG HEIMATVERBUNDENE UND HEIMATVERBUNDENE WAHNSINNIGE HOW TO KILL YOURSELF DAHEIM HOW TO KILL YOURSELF DAHEIM DER ATLAS FÜR WAHNSINNIG HEIMATVERBUNDENE DER ATLAS FÜR WAHNSINNIG HEIMATVERBUNDENE UND HEIMATVERBUNDENE WAHNSINNIGE UND HEIMATVERBUNDENE WAHNSINNIGE ISBN 978-3-95889-303-0 ISBN 978-3-95889-303-0 1. Auflage © Conbook Medien GmbH, Neuss 2019 Alle Rechte vorbehalten. www.conbook-verlag.de Dieses Werk wurde vermittelt durch Aenne Glienke | Agentur für Autoren und Verlage, www.AenneGlienkeAgentur.de. Textredaktion: Matthias Sommer, Berlin Einbandgestaltung: Weiß-Freiburg GmbH – Grafik und Buchgestaltung unter Verwendung von Motiven von © mavo/shutterstock.com, © Lluis Ballbe/shutterstock.com und © lehvis/fotolia.com Satz: Weiß-Freiburg GmbH – Grafik und Buchgestaltung Druck und Verarbeitung: Himmer GmbH Druckerei, Augsburg Printed in Germany ISBN 978-3-95889-303-0 HOW TO KILL YOURSELF DAHEIM HOW TO KILL YOURSELF DAHEIM DER ATLAS FÜR WAHNSINNIG HEIMATVERBUNDENE DER ATLAS FÜR WAHNSINNIG HEIMATVERBUNDENE UND HEIMATVERBUNDENE WAHNSINNIGE UND HEIMATVERBUNDENE WAHNSINNIGE ISBN 978-3-95889-303-0 ISBN 978-3-95889-303-0 AUSRUTSCHER 58 GIFTFISCH 100 ELEKTROMOBILITÄT 144 INHALT MATTERHORN, ZERMATT, WALLIS, CH NORDSEEKÜSTE, SCHLESWIG-HOLSTEIN/ GOTTHARDTUNNEL, GÖSCHENEN, URI, CH NIEDERSACHSEN, D HAUE VON LINKS 62 FETT 148 VORWORT 11 ROTE FLORA, SCHANZENVIERTEL, HAMBURG,