Zygmunt Noskowskis Langer Weg Zu Chopin

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

1 'A Contrapuntal-Harmonic-Orchestral Monster'? Karol

1 ‘A Contrapuntal-Harmonic-Orchestral Monster’? Karol Szymanowski’s First Symphony in the Context of Polish and German Symphonic Tradition Stefan Keym Institute of Musicology, University of Leipzig [...] itwillbeasortofcontrapuntal-harmonic-orchestralmonster,andIamalready looking forward to seeing the Berlin critics leaving the concert hall with a curse on their livid lips when this symphony will be played at our concert.1 This statement by Karol Szymanowski, made in July 1906 in a letter to Hanna Klechniowska, has often been taken to prove the opinion that his Symphony No. 1 op. 15 (composed in 1906/07)2 is an ‘insincere’ work written mainly to demonstrate the technical mastery of the young composer and not to express his personal feelings and values.3 In fact, Szymanowski’s op. 15 was fateful: After its one and only performance by Grzegorz Fitelberg and the Filharmonia Warszawska on 26th March 1909,4 it disappeared comple- tely from the concert programmes. In contrast to Szymanowski’s Concert Overture op. 12 (1904–05) and to his Symphony No. 2 op. 19 (1909–10), the score of his First Symphony was never revised by the composer5 and remains unpublished up to now.6 On the other hand, commentaries by artists on their own works should not be taken too literally. In his statements on some other, more successful compositions, young Szymanowski also mentioned mainly technical aspects: for example, he called the final fugue of his Second Symphony a ‘terrible ma- chine’ with a ‘devilishly complicated’ thematic structure.7 He also provided the musicologists Henryk Opieński and Zdzisław Jachimecki with detailed de- scriptions of the formal structure of his Second Symphony and of his Second 5 6 Stefan Keym Piano Sonata op. -

EAST-CENTRAL EUROPEAN & BALKAN SYMPHONIES from The

EAST-CENTRAL EUROPEAN & BALKAN SYMPHONIES From the 19th Century To the Present A Discography Of CDs And LPs Prepared by Michael Herman Composers K-P MILOSLAV KABELÁČ (1908-1979, CZECH) Born in Prague. He studied composition at the Prague Conservatory under Karel Boleslav Jirák and conducting under Pavel Dedeček and at its Master School he studied the piano under Vilem Kurz. He then worked for Radio Prague as a conductor and one of its first music directors before becoming a professor of the Prague Conservatoy where he served for many years. He produced an extensive catalogue of orchestral, chamber, instrumental, vocal and choral works. Symphony No. 1 in D for Strings and Percussion, Op. 11 (1941–2) Marko Ivanovič/Prague Radio Symphony Orchestra ( + Symphonies Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8) SUPRAPHON SU42022 (4 CDs) (2016) Symphony No. 2 in C for Large Orchestra, Op. 15 (1942–6) Marko Ivanovič/Prague Radio Symphony Orchestra ( + Symphonies Nos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 8) SUPRAPHON SU42022 (4 CDs) (2016) Symphony No. 3 in F major for Organ, Brass and Timpani, Op. 33 (1948-57) Marko Ivanovič//Prague Radio Symphony Orchestra ( + Symphonies Nos. 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 8) SUPRAPHON SU42022 (4 CDs) (2016) Libor Pešek/Alena Veselá(organ)/Brass Harmonia ( + Kopelent: Il Canto Deli Augei and Fišer: 2 Piano Concerto) SUPRAPHON 1110 4144 (LP) (1988) Symphony No. 4 in A major, Op. 36 "Chamber" (1954-8) Marko Ivanovic/Czech Chamber Philharmonic Orchestra, Pardubice ( + Martin·: Oboe Concerto and Beethoven: Symphony No. 1) ARCO DIVA UP 0123 - 2 131 (2009) Marko Ivanovič//Prague Radio Symphony Orchestra ( + Symphonies Nos. -

Musikgeschichte in Mittel- Und Osteuropa

Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universit¨at Leipzig Heft 10 in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der internationalen Arbeitsgemeinschaft fur¨ die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa an der Universit¨at Leipzig herausgegeben von Helmut Loos und Eberhard M¨oller Redaktion Hildegard Mannheims Gudrun Schr¨oder Verlag Leipzig 2005 Gedruckt mit Unterstutzung¨ des Beauftragten der Bundesregierung fur¨ Angelegenheiten der Kultur und der Medien c 2005 by Gudrun Schr¨oder Verlag, Leipzig Redaktion und Satz: Hildegard Mannheims Kooperation: Rhytmos Verlag, PL 61-606 Pozna´n,Grochmalickiego 35/1 Alle Rechte, Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrucklicher¨ Genehmigung des Verlags. Printed in Poland ISBN 3-926196-45-9 Inhaltsverzeichnis Vorwort . IX Briefkorrespondenzen Vladimir Gurewitsch Der Briefwechsel von Jacob von St¨ahlin . 1 Urve Lippus Elmar Arro's letters to Karl Leichter . 12 Vita Lindenberg J^azeps V^ıtols (Wihtol) Briefe aus Riga, Lub¨ eck und Danzig an Irena, Narvaite (1940{1947) . 22 Jur¯ ate_ Burokaite_ Briefe von Mikalojus Konstantinas Ciurlionisˇ und ande- ren Musikern aus Leipzig nach Litauen (1901{1924) . 27 Ma lgorzata Janicka-S lysz The Letters of Grazyna_ Bacewicz and Vytautas Bace- viˇcius . 32 Ma lgorzata Perkowska-Waszek The letters of Ignacy Jan Paderewski as a source of knowledge concerning cultural relationships in Europe . 43 Karol Bula Gregor Fitelbergs Korrespondenz aus den Jahren 1945 bis 1953 . 57 Jelena Sinkewitsch Das Leipziger Konservatorium in den Briefen von My- kola Witalijowytsch Lyssenko (1867{1869) . 63 Luba Kyyanovska Die Briefe von Vasyl Barvins'kyj aus Prag als Spiegel des Musiklebens vor dem Ersten Weltkrieg (1905{1914) 72 Marianna Kopitsa Die neuen quellenkundlichen Studien in der Ukraine im Spiegel des epistolaren Erbes von Reinhold Glier und Boris Lyatoschinski . -

Archives and Blank Spots: Scholarly Perspectives for Recovering Polish Music (1794–1945)

Interdisciplinary Studies in Musicology 19, 2019 @PTPN Poznań 2019, DOI 10.14746/ism.2019.19.6 MARCIN GMYS https://orcid.org/0000–0002–3844–0031 Institute of Musicology, Faculty of Arts, Adam Mickiewicz University, Poznań Archives and blank spots: scholarly perspectives for recovering Polish music (1794–1945) ABSTRACT: In this article, the author tries to present the issue of blank spots in the history of Polish music since 1794 (the world premiere of Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale [The supposed mirtacle, or Cracovians and highlanders] composed by Jan Stefani to the libretto of Wojciech Bogu- sławski is regarded as a symbolic beginning of national style in Polish music) up to the end of the Se- cond World War. It was a great period in history when Poland twice did not exist as a state (between 1795 and 1918 and between 1939 and 1945). At the beginning the attention is drawn to the Polish music in the nineteenth century. Author describes new discoveries such as the Second Piano Quintet in E flat Major (with double bass instead of second cello) by Józef Nowakowski (Chopin’s friend), and String Quartets op. 1 and monu- mental oratorio Passio Domini Nostri Jesu Christi by Józef Elsner who was Chopin’s teacher in the Conservatory of Music in Warsaw (Elsner’s Passio discovered at the end of the twentieth century is regarded now as the most outstanding religious piece in the history of Polish music in the nineteenth century). Among other works author also mentions romantic opera Monbar (1838) by Ignacy Feliks Dobrzyński and first opera of Stanisław Moniuszko Die Schweitzerhütte (about 1839) written to the German libretto during composer’s studies at Singakademie Berlin. -

Stanisław MONIUSZKO

Stanisław MONIUSZKO Overtures The Haunted Manor • Paria Halka • The Fairy Tale Warsaw Philharmonic Orchestra • Antoni Wit Stanisław Stanisław Moniuszko (1819-1872) MONIUSZKO Overtures (1819-1872) Stanisław Moniuszko was the leading opera composer in written in 1841 to a libretto by the Polish poet, playwright Overtures Poland during the nineteenth century. His work, as and author Aleksander Fredro, who devised a farcical plot Lennox Berkeley once wrote, may be said to ‘bridge the concerning the comic adventures of a man looking for his 1 Bajka (The Fairy Tale) – Overture gap in Polish music between Chopin and Szymanowski’. one true love. Representative of its composer, the score (ed. Witold Rowicki) (1848) 13:26 Born in Ubiel, near Minsk, he began piano lessons with includes a dashing mazurka. his mother at the age of four. In 1827 he studied music Moniuszko’s first substantial piece for full orchestra, with August Freyer in Warsaw and completed his training the overture Bajka (The Fairy Tale) was written in Vilnius 2 Paria – Opera: Overture with Carl Friedrich Rungenhagen at the Berlin in May 1848. One of his few concert works, its fantasia- (ed. Grzegorz Fitelberg) (1859-69) 9:46 Singakademie (1837-1839). After returning to Poland, he overture character suggests affinities with orchestral tone- married and settled in Vilnius, earning his living as a piano poems of the period, such as those by Franz Liszt. 3 Halka – Opera: Overture teacher, organist and conductor of the theatre orchestra. Contrasting themes are interwoven to form an extended (ed. Grzegorz Fitelberg) (1848) 8:36 Moniuszko’s output includes seven Masses, several narrative. -

View Full Program and Program Notes

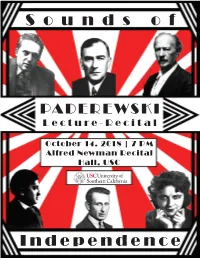

Sounds of PADEREWSKI Lecture-Recital October 14, 2018 | 7 PM Alfred Newman Recital Hall, USC Independence 2018 PADEREWSKI LECTURE-RECITAL Sounds of Independence: Music by Polish Composers of the Interwar Era Lecture by Dr. Lisa Cooper Vest FEATURING Bradley Bascon & Leonard Chong, violins Sérgio Coelho, clarinet Allan Hon, cello So-Mang Jeagal, piano Stephanie Jones, soprano Yun-Chieh ( Jenny) Sung, viola USC Chamber Singers with Dr. Jo-Michael Scheibe and Andrew Schultz, conductors Sunday, October 14, 2018 | 7:00 p.m. Alfred Newman Recital Hall University of Southern California Los Angeles, California Presented by the Polish Music Center at the USC Th ornton School of Music in celebration of 100 Years of Poland’s Independence Polish Music Center Composing the Nation: Intersections of Modernity and Tradition in Interwar Poland Lecture by Dr. Lisa Cooper Vest, USC Thornton School of Music • • • Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) HEJ, ORLE BIAŁY (1917) USC Chamber Singers Andrew Schultz, conductor | So-Mang Jeagal, piano Ludomir Różycki (1883-1953) KRAKOWIAK FROM THE BALLET PAN TWARDOWSKI (1920) ARR. MAREK ZEBROWSKI Bradley Bascon & Leonard Chong, violin Yun-Chieh (Jenny) Sung, viola | Allan Hon, cello Sergio Coelho, clarinet | So-Mang Jeagal, piano Aleksander Tansman (1897-1986) CINQ MÉLODIES (1927) Dans le secret de mon âme Hélas Sommeil Chats de gouttière Bonheur Stephanie Jones, soprano | So-Mang Jeagal, piano Józef Koffl er (1896-1944) DIE LIEBE/ MIŁOŚĆ (1931) Adagio Andante tranquillo Allegro moderato Tempo I Stephanie Jones, soprano | Sergio Coelho, clarinet Yun-Chieh (Jenny) Sung, viola | Allan Hon, cello Grażyna Bacewicz (1909-1969) STRING QUARTET NO. 1 (1938) Moderato Tema con variazioni Vivo Bradley Bascon & Leonard Chong, violin Yun-Chieh (Jenny) Sung, viola | Allan Hon, cello Karol Szymanowski (1882-1937) KURPIE SONGS OP. -

Karol Szymanowski Polish Composer Born: October 6, 1882, Timoshovka, Ukraine Died: March 29 1937, Lausanne, Switzerland

Karol Szymanowski Polish composer Born: October 6, 1882, Timoshovka, Ukraine Died: March 29 1937, Lausanne, Switzerland Concert Overture in E major These are the first performances of this work on the Classics series; duration 13 minutes Karol Szymanowski was the foremost Polish composer of the early years of the 20th century. His experience with music began with piano lessons at an early age with his father, followed by advanced study in composition in Warsaw with the composer Zygmunt Noskowski. From 1911 through the beginning of World War I, Szymanowski made a personal pilgrimage of a kind, seeking to define his own musical identity, and hopefully one which would lead to the signature style for a new Polish national school. He invested about two years in Vienna and Berlin, and followed with a long itinerary through the Mediterranean, with stops in North Africa, Italy, Sicily and Greece. In several ways, the journey served to solidify the reverence he already had for Wagner and Richard Strauss, the new Russian school represented by Stravinsky and Scriabin, and in particular, the Impressionist styles of Debussy and Ravel. Beyond his personal effort, like all of the Polish composers of the era (Winiawski, Paderewski, Karlowicz, among others), Szymanowski felt deeply obliged to find a truly unique national voice, as Frederic Chopin had achieved more than half a century earlier. In sum, Szymanowski dedicated his life to define a genuine Polish school of composition in the 20th century. He welcomed the role as emissary to the musical world, bringing the wealth of national traditions to the fore whenever possible. -

Landschaftsmalerei Versus Sonatenform. Die Symphonischen Dichtungen Miške Und Jūra Von M

Lietuvos muzikologija, t. 10, 2009 Stefan KEYM Stefan KEYM Landschaftsmalerei versus Sonatenform. Die symphonischen Dichtungen Miške und Jūra von M. K. Čiurlionis Landscape Painting versus Sonata Form. The Symphonic Poems “Miške” and “Jūra” by M. K. Čiurlionis Peizažų tapyba versus sonatos forma. M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Miške“ ir „Jūra“ Abstract The symphonic poemsMiške and Jūra by Čiurlionis are analyzed in the context of the 19th-century symphonic tradition. Both works evoke a landscape in the mould of the sonata form. By this, they refer especially to German and Polish models of symphonic landscape painting (Mendelssohn, Raff, Noskowski). However, Čiurlionis treats the sonata form in a very personal way. The originality of his symphonic poems consists of not so much motivic material as of its disposition and formal evolution that comes close to Ferruccio Busoni’s ideal of a “freely” evolving landscape-like “Urmusik”. In Miške (In the Forest), the sonata form is combined with features of a symmetrical arch structure. The first part of the work shifts gradu- ally from the introduction to the main theme group. In Jūra (The Sea) there are no clear First and Second themes at all but two groups of constantly evolving motives tied together by abstract melodic and diastematic relationships. There are much more than two tonalities already in the “exposition”. The recapitulation surprises by introducing two new thematic protagonists. The coda presents two highly contrasting endings. The ambiguity of form and character underlines the modernity of the work. A folk song citation and a folk-like melody point to a patriotic subtext of Jūra. -

“A New Mode of Expression”: Karol Szymanowski's First

COPYRIGHT AND USE OF THIS THESIS This thesis must be used in accordance with the provisions of the Copyright Act 1968. Reproduction of material protected by copyright may be an infringement of copyright and copyright owners may be entitled to take legal action against persons who infringe their copyright. Section 51 (2) of the Copyright Act permits an authorized officer of a university library or archives to provide a copy (by communication or otherwise) of an unpublished thesis kept in the library or archives, to a person who satisfies the authorized officer that he or she requires the reproduction for the purposes of research or study. The Copyright Act grants the creator of a work a number of moral rights, specifically the right of attribution, the right against false attribution and the right of integrity. You may infringe the author’s moral rights if you: - fail to acknowledge the author of this thesis if you quote sections from the work - attribute this thesis to another author - subject this thesis to derogatory treatment which may prejudice the author’s reputation For further information contact the University’s Copyright Service. sydney.edu.au/copyright “A NEW MODE OF EXPRESSION”: KAROL SZYMANOWSKI’S FIRST VIOLIN CONCERTO OP. 35 WITHIN A DIONYSIAN CONTEXT Marianne Broadfoot A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Sydney Conservatorium of Music University of Sydney 2014 I declare that the research presented here is my own original work and has not been submitted to any other institution for the award of a degree. -

MIECZYSŁAW KARŁOWICZ's VIOLIN CONCERTO in a MAJOR, OP. 8: HISTORY, STYLE and PERFORMANCE ASPECTS by MAŁGORZATA MARIA STASZE

MIECZYSŁAW KARŁOWICZ’S VIOLIN CONCERTO IN A MAJOR, OP. 8: HISTORY, STYLE AND PERFORMANCE ASPECTS by MAŁGORZATA MARIA STASZEWSKA (Under the Direction of Stephen Valdez and Levon Ambartsumian) ABSTRACT The Polish violin concerto literature includes a fine concerto that is rarely performed outside of Poland: Mieczysław Karłowicz’s (1876-1909) Violin Concerto in A major, Op. 8, written in 1902. Today the concerto is widely played in Poland, but it still has not earned a strong reputation abroad. The possible reasons for its lack of popularity are the short life of the composer, which gave him little time to promote the piece, and his conflict with the Polish musical establishment, which banned performances of his music. The literature regarding the piece is limited, especially in English. Occasional reviews/articles or CD liner notes mention its excellent idiomatic violin writing, but this issue is not discussed in detail. The lack of worldwide publications of the part, the rare recordings by international performers, and the absence of scholarly analyses on the performance aspects of the piece contribute to its obscurity. The goal of this study is to promote the piece by presenting its values: a skillfully outlined form, idiomatic violin writing, expressive musical content, and the combination of both virtuosic technique and musical interest. Chapter one provides a sketch of the historical background of the Polish violin concerto’s evolution, followed by Karłowicz’s biographical information and work style description focusing on his Violin Concerto. Chapter two is a formal analysis of the piece illustrated by analytical charts and musical examples. Chapter three discusses the technical and editorial violin issues, phrasing, and sound production problems related to its performance. -

„Pory Roku” Noskowskiego Jako Materiał Dydaktyczny Dla Młodych Odbiorców. Walory Artystyczne

MArleNA WiNNickA Wydział Edukacji Muzycznej, UKW w Bydgoszczy Pory roku Noskowskiego jako materiał dydaktyczny dla młodych odbiorców Walory artystyczne 1. Wprowadzenie Dnia 2 maja 2016 roku minęła 170. rocznica urodzin zygmunta Noskow - skiego, nieco zapomnianego polskiego kompozytora, działającego na przełomie XIX i XX wieku. Jednak zainteresowanie jego osobą i jego twórczością w świecie muzycznym i muzykologicznym jest bardzo skromne. Do chwili obecnej ukazała się tylko jedna monografia poświęcona jego życiu i dorobkowi kompozytor - skiemu. Jest to wydana w 1960 roku książka Witolda Wrońskiego pt. Zygmunt Noskowski . A życie, twórczość i działalność artystyczna Noskowskiego ze wszech miar zasługują na większe zainteresowanie i docenienie jego osoby. Był bowiem kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem i publicystą muzycznym. Urodził się 2 maja 1846 roku w Warszawie. Naukę muzyki rozpoczął już w dzieciństwie, pobierając lekcje gry na fortepianie i skrzypcach. W roku 1851 wstą - pił do gimnazjum realnego w Warszawie, a w 1864 – do Instytutu Muzycznego. tam został uczniem Apolinarego Kątskiego w klasie skrzypiec oraz Stanisława Moniuszki w zakresie kontrapunktu i śpiewu chóralnego 1. Dzięki stypendium War - szawskiego towarzystwa Muzycznego w latach 1872-1875 studiował kompozycję w Akademii der Künste w Berlinie w klasie Friedricha Kiela 2. Po studiach, z pole - cenia F. Kiela wyjechał do leżącej nad Jeziorem Bodeńskim Konstancji w południo - wej Badenii, gdzie objął stanowisko miejskiego dyrektora muzyki, dyrygenta towarzystwa śpiewaczego „Bodan” oraz – wolny od trosk materialnych – zajmował się pracą kompozytorską. Do Warszawy wrócił w roku 1880, poświęcając się dzia - łalności dyrygenckiej, kompozytorskiej i pedagogicznej 3. 1 M. Negrey, Noskowski , hasło, [w:] E. Dziębowska (red.), Encyklopedia muzyczna PWM , Kraków 2002, s. 95. 2 tamże. -

Quarta • December 2009 { Editorial } { Interview }

Polish contemporary music magazine NO. 2(9), DECEMBER 2009 | ISSN 2080-4598 “With these despised and rejected wares…I will load my modest pack” A conversation with Mikołaj Górecki Christopher Cary Photo: M. Makowski usic undoubtedly flows through How does Mikołaj Górecki fit in? How do you CONTENTS: the veins of Mikołaj Górecki. characterize your musical philosophy? MGiven his last name, one might 1-3 Interview with think that the son of Henryk Górecki I will use here words of Leonardo da Vinci MIKOŁAJ GÓRECKI carries a great weight on his shoulders. which I find perfectly fitted to my think- This is simply not the case. While following 4 “KING ROGER” ing: “Because my predecessors have already on European stages in his father’s compositional footsteps, taken as their own all useful and necessary Mikołaj is clearly his own man. A synthesist themes I will do like one who, because of 6 SZYMANOWSKI rather than a specialist, he is writing his poverty, is the last to arrive at the fair, about CHOPIN music his own way…music that engages and not being able otherwise to provide diverse contemporary influences while himself, chooses all the things which others 8 ZBIGNIEW BUJARSKI remaining profoundly respectful of the have looked over and not taken but refused – composer and painter past. This unique composer has been as being of little value. With these despised 10 Remembering living a life secluded from the currents of and rejected wares…I will load my modest ZYGMUNT NOSKOWSKI musical life in contemporary Poland, and pack”. yet he remains intimately connected to 12 SCHAEFFER’S “Electronic Mass” his heritage and comfortably aware of the This is an intriguing artistic premise! What are some at the Polish Music Festival legacy which he perpetuates.