02-2 Venezia- Mar Adriatico, Dalmazia E Oriente

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

“Safe from Destruction by Fire” Isabella Stewart Gardner’S Venetian Manuscripts

“Safe from Destruction by Fire” Isabella Stewart Gardner’s Venetian Manuscripts Anne- Marie Eze Houghton Library, Harvard University ver a decade ago the exhibition Gondola Days: Isabella Stewart Gardner and the Palazzo Barbaro Circle explored the rich Pan- OEuropean and American expatriate culture that fl ourished in Venice at the end of the nineteenth century and inspired Isabella Stewart Gardner (1840–1924) to create a museum in Boston as a temple to Venetian art and architecture (fi g. 1). On this occasion, attention was drawn for the fi rst time to the museum’s holdings of Venetian manuscripts, and it was observed that in her day Gardner had been the only prominent American collector of manuscripts to focus on Venice.1 The Isabella Stewart Gardner Museum’s collection of Venetian manuscripts comprises more than thirty items, spanning the fi eenth to eighteenth centuries. The collections can be divided into four broad categories: offi cial documents issued by the Doges; histories of the Most Serene Republic of Venice—called the “Sereni- ssima”—its government, and its patriciate; diplomas; and a statute book of 1 Helena Szépe, “Isabella Stewart Gardner’s Venetian Manuscripts,” in Gondola Days: Isa- bella Stewart Gardner and the Palazzo Barbaro Circle, ed. Elizabeth Anne McCauley, Alan Chong, Rosella Mamoli Zorzi, and Richard Lingner (Boston: Isabella Stewart Gardner Museum, 2004), 233–3⒌ 190 | Journal for Manuscript Studies Figure 1. Veronese Room, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston. a lay con aternity.2 Most of the manuscripts contain complete and dated texts, are illuminated, and survive in their original bindings. The Gardner’s collection not only charts the evolution over three centuries of Venetian book production, but also provides a wealth of sources for the study of the history, portraiture, iconography, genealogy, and heraldry of the Republic of Venice. -

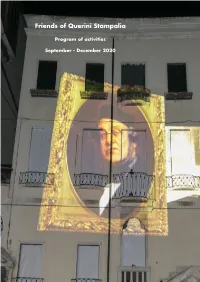

Program of Activities 2020

Friends of Querini Stampalia Program of activities September - December 2020 Friends of Querini Stampalia program of activities September - December 2020 September The Royal Gardens of Venice 26 September Originated as part of the Napoleonic project to rebuild the Piazza San Marco area. On December 23, 1920, the Gardens were assigned to the City of Venice, and opened to the public. Abandoned in recent times to tourist degradation, in December 2019, the Royal Gardens, with their 5,500 square meters between the Piazza and the San Marco Basin, return to new splendor thanks to the intervention of the Venice Gardens Foundation October Valdagno: the social city Schio: theater and the Jacquard Garden 10 October The history of Valdagno, of its economic, urban and social transformations, largely merges with the history of the Marzotto wool industry. The “social city”, created by this family of industrialists, provided that a large part of company land was not only destined for housing settlements and services for workers, but also for “social institutions”. The Jacquard Garden or ‘garden of Lanificio Rossi’, built between 1859 and 1878, is a late romantic English garden located in the historic center of Schio, right in front of the historic headquarters of the Rossi woolen mill Venice Vintage Toys 23 October Visit to the largest collection of “vintage toys” produced between the 50s and 80s of the twentieth century. The Venice Vintage Toys project becomes a reality in February 2020. A new space for the incredible Fabrizio Fontanella’s colletion: thousands of vintage toys, linked to animation and the protagonists of the small and large screen between the 50s and the years ‘80 (cartoons, TV series, cinema, carousel and advertising of the time). -

Il Polifoneta N. 074 (La Storia Dei Nobili Manin)

IL POLIFONETA Foglio del Libero Maso de I Coi per la difesa e la promozione dei diritti delle persone e delle Comunità storiche Foglio n. 74 Domenica 18 maggio 2014 LA STORIA DEI NOBILI MANIN 1 Disegno a penna dello stemma nobiliare Manin, con Vulcano sulla sommità. La famiglia Manin, dalle origini antichissime, divenne nel tempo molto ricca 2 e potente grazie ai meriti ed al valore di molti dei suoi componenti, i quali seppero 1 Scheda anonima tratta da: http://www.enricodavenezia.it/Passariano/INobiliManin.htm . 2[1]«I Manin, nel 1740, erano i più ricchi fra tutti i nobili veneziani iscritti nel libro d’oro: essi gode- vano di ottantamila ducati di rendita annua, oltre a duecentomila ducati in contanti e agli altrettanti ulteriori in gioielli. Queste somme provenivano essenzialmente dalla terra: derivando loro il restante dai prestiti di stato o dalle affittanze di case in Venezia», J. GEORGELIN, Passariano e la civiltà delle ville venete (a proposito dei contributi di Michelangelo Muraro), Ateneo Veneto, Gennaio - Giu- gno 1975, vol. 13 - N 1, p. 147 - Anno XIII n.s. 1 guadagnarsi il rispetto delle genti, gli onori dei sovrani e l'accoglienza fra la nobiltà friulana ed il patriziato veneziano. Il nome Manin è oggi a noi tristemente noto per essere appartenuto all'ulti- mo doge di Venezia, Lodovico Manin, colui che con dignità affrontò la dissoluzione della Repubblica minacciata da Napoleone Bonaparte, e presiedette il 12 maggio 1797, l'ultima seduta del Maggior Consiglio che ne decretò la fine, dopo oltre undici secoli di indipendenza e gloria. -

Il Doge / the Doge

Fondazione Musei Civici di Venezia — Il Doge / The Doge ITA / ENG Il Doge / The Doge Il Doge è la più antica e potere, tra successioni The Doge was the oldest an elected position la più alta magistratura ereditarie, conflitti e and highest political and became more and della Repubblica di morti violente. position in the Venetian more powerful, with Venezia. A partire dal secolo Republic. hereditary successions, La parola deriva dal XI una Venezia ormai The word comes from conflicts and violent latino dux, che significa indipendente e in the Latin dux, which deaths. By the eleventh guida, capo ed è il titolo pieno sviluppo pone means leader, head and century, developing attribuito ai governatori fine a qualunque was the title given to the rapidly Venice had delle province pretesa dinastica governors of provinces become independent nell’impero bizantino, del doge, stabilisce in the Byzantine and put an end to any di cui il territorio della poi di affiancargli dei Empire, of which the dynastic claims of the laguna di Venezia è consiglieri, limitarne Venice lagoon was a doge. It was decided he parte quando, tra il VII e i poteri e vincolarlo, part in the seventh should be assisted by l’VIII secolo, si ha notizia all’elezione, con il and eighth centuries, councillors and that his Gentile Bellini, Ritratto del doge Giovanni Mocenigo (1478-1485), 1479 ca. dei primi dogi. giuramento della when documentation powers would be limited Tempera su tavola, cm 62 x 45 La sede del Promissione, un of the first doges is to upon his election, when Museo Correr, Venezia ducato è allora meticoloso insieme di be found. -

The Coins of Venice by Peter E

The Coins of Venice by Peter E. Lewis View of Venice. (Wikimedia Commons) HE coins of Venice are a fascinating Tarea of study, especially if you have a strong Christian faith, because they nearly always have designs relating to Christi - anity. The people of northern Italy had been converted to Christianity by 400 AD, and when the barbarian invasions occurred in the 5 th and 6 th centuries, the people living near the coast fled to islands in the large lagoon at the north-west tip of the Adriatic Sea. Eventually the islands in the centre of the lagoon became the city of Venice. (Figure 1) At first Venice continued to be under Byzantine control, but as Constantinople, the capital of the Byzantine Empire, was far to the east, Venice came more under the influence of the Francs, whose empire was founded by Charlemagne (768-814 AD) and included most of Italy. By about 840 AD, however, the city had established a largely independent position between the great empires in the east and the west, and this greatly favoured its development as a centre of trade for the whole of Europe. Figure 1 – Painting of Venice by Canaletto, c. 1730, on a coin of the Cook Islands issued in 2011. Figure 2 – Denier (Italian: denaro) of Louis the Diameter 55 mms. The painting is entitled, ‘The Bucintoro returning to the Molo on Ascen sion Pious (814-840 AD). Diameter 21 mms. Obverse: Day’. The Bucintoro was the doge’s ceremonial barge on which he attended a ritual called + H LVDOVVICVS IMP. -

Stefano Colombo Volume 1 (Text)

A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/94209 Copyright and reuse: This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected] warwick.ac.uk/lib-publications The Rhetoric of Celebration in Seventeenth-Century Venetian Funerary Monuments Volume One of two volumes (Text) by Stefano Colombo A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the History of Art at the University of Warwick. This dissertation may not be photocopied. University of Warwick, Department of the History of Art December 2016 Table of Contents Table of Contents ................................................................................................ i Acknowledgements ........................................................................................... iv Declaration ......................................................................................................... v Abstract .............................................................................................................. vi List of Abbreviations ........................................................................................ vii List of Illustrations ......................................................................................... -

271 Bis Cancelleria Inferiore. Doge

271 bis Cancelleria inferiore. Doge Avvertenze L’Archivio del Doge, Cancelleria inferiore, consta complessivamente di 265 pezzi numerati progressivamente da 1 a 266 e copre gli anni che vanno dal 1364 al 1804. E’ suddiviso in cinque sezioni A-E: A) Doge. Lettere (per esecuzione di sentenze), nn. 1-77 B) Doge. Atti, nn. 78 bis-157 C) Doge. Promissioni, nn. 157 A -163 D) Doge. Varia, nn. 164-176 E) Doge. Giurisdizioni, nn. 177-226 È composto generalmente da registri, spesso serviti da alfabeto, buste e, seppur in minore numero, da filze. Di ogni registro, busta, filza sono stati indicati gli estremi cronologici e l’ oggetto; all’interno dei singoli pezzi archivistici è stata individuata e segnalata la presenza di eventuali fascicoli e sottofascicoli. Annotazione a margine illustrano succintamente la natura dell’unità archivistica, la sua consistenza, le particolarità notevoli. Al momento della compilazione del presente inventario non si sono trovati i nn. 77-78, 176. Il presente inventario è stato compilato a cura degli archivisti di Stato dott.ssa Giorgetta Bonfiglio e dott. Franco Rossi. Archivio di Stato di Venezia Ottobre 1979 L'inventario è stato trascritto in formato digitale da Renata Moressa; revisione Monica Del Rio (marzo 2020) Indice generale Avvertenze.................................................................................................................................................................................................................................................2 A. Doge. Lettere (per esecuzione sentenze)..............................................................................................................................................................................................4 -

THE VENETIAN REPUBLIC – Ca

VENETIAN HISTORY THE VENETIAN REPUBLIC – ca. 697-1797 CAS HI 260 – Spring 2012 Monday-Wednesday, h. 1.45-3.00 p.m. Instructor: Dr. Piergabriele Mancuso COURSE OUTLINE Venice was one of the most important and long-lasting maritime empires and political entities of the Western World. The city was founded around the end of the 7th century under the aegis of the Byzantine empire by groups of Venetici, northern Italian populations living in the Veneto and Friuli Venezia-Giulia areas. Venice ruled over several territories, from continental Italy down to the Western coast of the Adriatic sea, Greece, southern Italy and the Middle East. Venice had a very complex and stable government system - an oligarchic Republic led by a Doge (an Italianised term from the Latin dux, “leader”) - based on an efficient diplomacy and very strong military structure. At the peak of its power Venice was one of the most important trade centres, a city where different ethnic and religious communities were living together and in peace. The aim of the course is to outline and analyze the most important phases of Venetian history. Although we will study in detail some of the problems concerning the political 1 and cultural relations between the Venetian Republic and the hosted minorities (particularly the Armenian, the Jewish and the Greek ones), the course is on political and social history. BIBLIOGRAPHY MAIN TEXTBOOKS: - John Julius Norwich, A History of Venice. New York, Vintage Books, 1989. - Charles Diehl, La Repubblica di Venezia. Newton Compton, Roma, 2004-2006. FURTHER READINGS (SEE COURSE-PACK) - Claudio Azzara, Venetiae – Determinazione di un’area regionale fra antichità e alto medioevo, Edizioni Canova Treviso, 1994. -

Venetian Coins

A. H. BALDWIN & SONS LTD. Established 1872 Tel: 020-7930-6879 11 Adelphi Terrace Fax: 020-7930-9450 London WC2N 6BJ e-mail: [email protected] __________________________________________________________________ Coins of Venice For sale at fixed prices August 2005 Pietro Ziani (1205 – 1229) 1. Grosso, +.P.ZIANI. S.M.VENETI D|V|X, S. Marco standing on the right and the Doge on the left, rev. IC XC, Christ enthroned, 2.22g (Paolucci 16.1; Gamberini 20; Biaggi 2766), good very fine £70 Jacopo Tiepolo (1229 – 1249) 2. Grosso, IA.TEV.PL’.X.M VENETI.D|V|X, S. Marco standing on the right and the Doge on the left, rev. IC XC, Christ enthroned, 2.16g (Paolucci 17.1; Gamberini 24; Biaggi 2769), good very fine £60 1 Marino Morosini (1249 – 1253) 3. Grosso, .M.MAVROC. .S.M VENETI.D|V|X, S. Marco standing on the right and the Doge on the left, rev. IC XC, Christ enthroned, 2.13g (Paolucci 18.1; Gamberini 28; Biaggi 2772), scarce, nearly very fine £50 Ranieri Zeno (1253 – 1268) 4. Grosso, .RA.GENO.SM.VENETI DVX, S. Marco standing on the right and the Doge on the left, rev. IC XC, Christ enthroned, 2.14g (Paolucci 19.1; Gamberini 32; Biaggi 2775), toned, very fine £40 Lorenzo Tiepolo (1268 – 1275) 5. Grosso, .LA TEVPL’. .SM. VENETI D|V|X, S. Marco standing on the right and the Doge on the left, rev. IC XC, Christ enthroned, 2.16g (Paolucci 20.1; Gamberini 36; Biaggi 2778), good very fine £75 Jacopo Contarini (1275 - 1280) 6. -

HSSE Online Is Published by the HSSE Academic Group, National Institute of Education (NIE), Singapore

HSSE Online is published by the HSSE Academic Group, National Institute of Education (NIE), Singapore. The overarching purpose of the journal is to energize, inform and improve teaching practice in Humanities and Social Studies education in Singapore and to provide a venue to share ideas, research and resources that will be useful to teachers and scholars. We seek to develop and deepen knowledge and understanding of powerful and innovative research and practice in Humanities and Social Studies education. We hope you will make use of these ideas and resources as well as contribute your own. Copyright © Humanities & Social Studies Education (HSSE) Academic Group 2012 A Note from the Editors It has almost become a cliché to claim that the humanities subjects are integral to education for young people. While many people pay lip service to the importance of subjects such as history, geography, and social studies, in practice, this is not been consistently reflected in the actions and choices of educators, policy makers, parents, and students in Singapore and elsewhere. Thus it is timely that this issue includes an article written by Mark Baildon reminding us of how the humanities subjects are essential for the well-being of both the individual and society. Anecdotal and empirical evidence suggest that teachers frequently deem these subjects to be too challenging for weaker students. As teacher educators, we have heard too many teachers proclaim that this content or these skills are too difficult for their students and make claims that their students will, for example, not be able or willing to engage in thought-provoking inquiry activities or tasks. -

Questioni Storiche

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Archivio istituzionale della ricerca - Università degli Studi di 611Udine QUESTIONI storiche RITORNO AL PASSATO I MANIN: DAL CONTADO FIORENTINO ALLE GLORIE DELLA SERENISSIMA (*) 1. I perché di un’operazione di rilettura Questo articolo possiede una trama semplice e antiquata: dimostrare la falsità di un’opinione corrente sulla base di documenti d’archivio di difficile reperibi- lità e di ancor più difficile lettura per un non specialista. La storia di un uomo di mediocre fortuna e oscura provenienza che aveva deciso di abbandonare la terra natia per andare a cercare fortuna al Nord. Abbiamo detto trama antiquata perché questo genere di studi è ormai fuori moda. Dotati di un poderoso arma- mentario filologico (fornitoci da imprese scientifiche più che secolari) e abituati alle raffinatezze ermeneutiche tardo-novecentesche, abbiamo imparato a ricavare importanti dati storici anche da opinioni platealmente false nel loro aspetto re- ferenziale, cioè dalle leggende, dai miti e da tutte le tradizioni inventate che il passato ci consegna (1). Nel farlo, ci siamo talvolta dimenticati di ricordare che (*) Nel corso del lavoro sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: ASFi = Archivio di Stato di Firenze ASU: ANA = Archivio di Stato di Udine, Archivio notarile antico; ASVe = Archivio di Stato di Venezia; BCC: AOC, FP = Biblioteca civica di Cividale del Friuli, Archivio ospedale Cividale, Fondo pergamenaceo; BCU: ACA/ Joppi/ FP = Biblioteca comunale di Udine, Archivio comunale antico/ Fondo Joppi/ Fondo principale; DBI: Dizionario Biografico degli Italiani; ISIME: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo; MANC: PC = Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, Archivi e biblioteche, Pergamene capitolari; L’interesse per i Manin è nato nel 2012, quando l’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia mi chiese di preparare un intervento sulla famiglia in occasione dei suoi presunti 700 anni di presenza nel patriarcato di Aquileia. -

La Serenissima Repubblica O Oligarchia.Cdr

VENEZIA "LA SERENISSIMA" Repubblica o Oligarchia? Risposta al quesito secondo una ricerca di Daniele Bertozzi. Non si può dare una data precisa alla nascita della Repubblica Veneziana in quanto una conseguenza di fatti storici ha motivato l'evoluzione dei diversi centri lagunari fino alla costituzione di uno stato che, per la nobiltà della sua costituzione legale ed umanistica e per l'ininterrotta indipendenza ultra millenaria, ha ben meritato l'appellativo di "Serenissima". Un piccolo provveditorato romano, quale esso era, isolato dalle maggiori comunicazioni con le città della penisola per la sua impervia posizione geografica, ha evitato l'invasione delle orde barbariche le quali hanno puntato principalmente alla conquista di quelle terre dove il bottino era più cospicuo ed il campo di battaglia più idoneo. A questa siffatta posizione geografica, Venezia deve principalmente i suoi natali di repubblica marinara. Infatti, verso la metà del secolo quinto, quando l'invasione dei Longobardi imperversava sui territori dell'Italia riconquistati da Bisanzio, nei piccoli centri lagunari si trasferivano le autorità politiche e religiose delle vicine circoscrizioni romano-bizantine, costituendo nella laguna l'ultimo lembo dei territori italiani dell'impero. Molti storici affermano che l'incrementarsi della popolazione lagunare fosse dovuto alla migrazione in massa di popolazioni fuggenti dalle invasioni barbariche, ma si può anche ritenere, e ciò sembra più logico, che lo sviluppo demografico fosse invece dovuto all'insediarsi ed al rafforzarsi dell'autorità imperiale in quelle zone superstiti all'invasione. Quindi, strutturandosi e perfezionandosi l'ordinamento civile, che in precedenza era affidato soltanto ad un "Magister Militum", la vita economica e sociale conseguentemente si sviluppava richiamando l'immigrazione spontanea di gente che vedeva in quella regione una possibilità di vita più sicura e redditizia.