RP St Mont Appro

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rapport De Présentation Ségos

Commune de SEGOS Rapport de Présentation SOMMAIRE PREAMBULE 1ère Partie : DIAGNOSTIC COMMUNAL I - ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES II – PAYSAGE, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 2ème Partie : LE PROJET DE CARTE COMMUNALE I - LES CONTRAINTES II - LES ENJEUX III – LES OBJECTIFS IV – LE ZONAGE 3ème Partie : INCIDENCE DES CHOIX SUR L’ENVIRONNEMENT – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE Carte communale de SEGOS (Gers) – Rapport de présentation – septembre 2010 1 PREAMBULE La commune de Ségos a décidé, par délibération du conseil municipal en date du 31 octobre 2008, d’élaborer une carte communale dans le cadre de l’article L124-2 du code de l'urbanisme. Article L124-2 du code de l’urbanisme Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. -

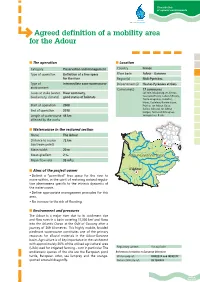

Agreed Definition of a Mobility Area for the Adour

Preservation of aquatic environments Agreed defi nition of a mobility area for the Adour ■ The operation ■ Location Category Preservation and management Country France Type of operation Defi nition of a free space River basin Adour - Garonne for the river Region(s) Midi-Pyrénées Type of Intermediate zone watercourse Département(s) Hautes-Pyrénées et Gers environment Commune(s) 17 communes Issues at stake (water, River continuity, Lafi tole, Maubourguet, Estirac, biodiversity, climate) good status of habitats Caussade-Rivière, Labatut-Rivière, Tieste-Uragnoux, Jû-Belloc, Hères, Castelnau-Rivière-Basse, Start of operation 2008 Préchac-sur-Adour, Goux, Galiax, Cahuzac-sur-Adour, End of operation 2018 Izotges, Termes-d’Armagnac, Length of watercourse 44 km Sarragachies, Riscle. affected by the works ■ Watercourse in the restored section Name The Adour Distance to source 72 km (upstream point) Mean width 20 m Mean gradient 2 ‰ Adour-Garonne basin Mean fl ow rate 35 m3/s ■ Aims of the project owner L'Adour • Delimit a “permitted” free space for the river to move within, in the spirit of restoring natural regula- tion phenomena specifi c to the intrinsic dynamics of the watercourse. • Defi ne appropriate management principles for this area. • No increase to the risk of fl ooding. ■ Environment and pressures The Adour is a major river due to its catchment size and fl ow rates in a basin covering 17,000 km2 and fl ows into the Atlantic Ocean at the Gulf of Gascony after a journey of 309 kilometres. This highly mobile, braided piedmont watercourse constitutes one of the primary resources for alluvial materials in the Adour-Garonne basin. -

LA BASTIDE DE PLAISANCE DU GERS AU XIXE SIECLE CROISSANCE ET APOGEE DU BOURG-MARCHE Vers 1780-1880

LA BASTIDE DE PLAISANCE DU GERS AU XIXE SIECLE CROISSANCE ET APOGEE DU BOURG-MARCHE Vers 1780-1880 Par Alain LAGORS Professeur d'histoire, membre de la Société Archéologique et historique du Gers et Plaisantin La confrontation des plans de la commune de Plaisance de l'An XI et de 1883 fait apparaître la forte extension urbaine de ce chef-lieu de canton gersois au cours du XIXe siècle. Cette ré-urbanisation de la bastide qui a gardé jusqu'à la fin de l'Ancien Régime les traces topographiques du semi-échec de sa fondation s'est accompagnée, pendant la plus grande partie du XIX siècle, d'un renforcement de ses fonctions de bourg-marché dans les campagnes de Rivière-Basse. De plus, elle a donné naissance à un espace urbain original, se structurant le long des routes nouvellement construites, mais s'organisant surtout autour de deux places à arcades. Plaisance devient vers 1850 l'une des très rares bastides de la Gascogne gersoise à deux places à embans : la place Vieille, pivot du noyau ancien, la place Nouvelle, autour de laquelle s'organise le nouveau faubourg en construction. Peu de bastides ont connu au cours du XIX siècle de tels aménagements et une telle mutation de leur espace urbain. Notre étude nous conduira à aborder, en premier lieu, le problème des origines de cette croissance, puis nous détaillerons les principales étapes de l'évolution urbaine que connaît notre bastide au cours du XIX siècle. A. - AUX ORIGINES DE LA CROISSANCE URBAINE L'EXPANSION DÉMOGRAPHIQUE ET LA PROSPÉRITÉ DE PLAISANCE En 1861, F-J Bourdeau écrit au sujet de Plaisance : " elle a cessé de se ressentir de ses cruels désastres et s'est placée même au rang de nos cités secondaires les plus belles et les plus florissantes ". -

N° De Lieu Paroisse Commune Canton 1 Condom 2 3 4 5 6 7 Ambon 8 9

N° de lieu Paroisse Commune Canton 1 Abrin Castelnau-sur-l'Auvignon Condom 2 Adoulins Bellegarde Masseube 3 Aguin Betcave-Aguin Lombez 4 Aignan Aignan 5 Aignan Aignan 6 Amades Saint-Loube Lombez 7 Ambon Escorneboeuf Gimont 8 Ampeils Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse 9 Andenac Juillac Marciac 10 Ansan Gimont 11 Antras Jegun 12 Araguès Isle-Jourdain (L') l'Isle-Jourdain 13 Arbéchan Saint-Jean-le-Comtal Auch-Sud-Ouest 14 Arblade-Brassal Arblade-le-Bas Riscle 15 Arblade-Comtal Arblade-le-Haut Nogaro 16 Arblade-le-Bas Riscle 17 Arblade-le-Haut Nogaro 18 Arcagnac Haulies Auch-Sud-Est-Seissan 19 Arcamont Roquelaure Auch-Nord-Ouest 20 Arcoues Berdoues Mirande 21 Ardenère Ordan-Larroque Jegun 22 Ardenne Cazaux-d'Anglès Vic-Fezensac 23 Ardenne Ordan-Larroque Jegun 24 Ardens Cazaux-d'Anglès Vic-Fezensac 25 Ardizas Cologne 26 Arech Castelnau-d'Auzan Montréal 27 Argentens Sainte-Radegonde Fleurance 28 Armentieux Marciac 29 Armous-et-Cau Montesquiou 30 Arné Isle-Arné (L') Gimont 31 Aroux Manas-Bastanous Miélan 32 Arparens Fustérouau Aignan 33 Arpentian Jegun Jegun 34 Arquizan Montréal Montréal 35 Arrouède Masseube 36 Arroux Manas-Bastanous Miélan 37 Artigues Mirande Mirande 38 Artigues-Perche Mirande Mirande 39 Ascous Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse 40 Asparens Fustérouau Aignan 41 Atagnan Bezolles Valence-sur-Baïse 42 Auban Castelnavet Aignan 43 Aubiet Gimont 44 Aubiet-St Jacques Justian Valence-sur-Baïse 45 Auch divers AUCH 46 Auch-Nord-Est Auch-Nord-Est 47 Auch-Nord-Ouest Auch-Nord-Ouest 48 Auch-Sud-Est-Seissan Auch-Sud-Est-Seissan 49 Auch-Sud-Ouest -

Liste Des Zones Géographiques 2021

Liste des 13 zones géographiques du département du Gers et leurs écoles rattachées comprenant des postes d'adjoints élémentaires et/ ou maternelles Zone géographique Ecoles Maternelles Auch Arago maternelle Auch Georges Coulonges Auch Guynemer maternelle Auch Jean Rostand Auch Lissagaray Auch Pont National maternelle Auch St Exupéry maternelle Pavie maternelle Elémentaires Auch Arago Auch Condorcet Auch Guynemer Auch Jean Jaurès Auch Marie Sklodowska-Curie Auch Pont National Auch Rouget de Lisle Auch St Exupéry Lasseran Lussan Montégut Auch Pavie Jean Jaurès Primaires Auterrive Barran Castelnau Barbarens Castéra Verduzan Duran Jégun Marsan Montaut Les Créneaux Nougaroulet Ordan Larroque Pessan Preignan Puycasquier Roquelaure Saint Jean le Comtal Sainte Christie Maternelles Cazaubon maternelle Eauze Beausoleil Elémentaires Cazaubon Eauze Félix Soulès Lagraulet Primaires Castelnau d'Auzan Estang Gondrin Cazaubon-Eauze Manciet Maternelles Condom Jacques Prévert Condom Jean de La Fontaine Valence / Baise maternelle Elémentaires Condom Jules Ferry Condom Pierre Mendès France Mouchan Valence / Baise Primaires Condom Caussens La Romieu Montréal Saint Puy Maternelles Fleurance La Croutz Fleurance Victor Hugo Lectoure La Ribambelle Elémentaires Fleurance Goutz Lectoure Gambetta II Roquefort Primaires La Sauvetat Miradoux Montestruc Saint Clar Saint Mézard Sempesserre Fleurance-Lectoure Fleurance-Lectoure Terraube Tournecoupe Maternelles Gimont maternelle Maurens Mauvezin maternelle Elémentaires Escorneboeuf Frégouville Gimont Mauvezin Sainte Marie -

Programme Des Activités

PROGRAMME DES ACTIVIT ÉS 2019-2020 POUR PETITS ET GRANDS ! Activités de la communauté de communes Bastides et Vallons du Gers OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU VAL D’ADOUR Bureau de Marciac 21, place de l’hôtel de ville 32230 MARCIAC Tél : 05 62 08 26 60 - [email protected] www.coeursudouest-tourisme.com ACTIVITÉS PAGES Arts plastiques et loisirs 2 créatifs Danses 3 Musique et Chant 3 à 4 Théâtre et cirque 5 Médiathèques et cinémas 5 Formations, cours, 6 à 7 échange de savoir, jeux, rencontres Bien-être et remise en 7 à 9 forme Enfance 9 à 10 Ainés 10 Nature et traditions 10 à 11 Sport 11 à 14 ARTS PLASTIQUES, DESSIN, SCULPTURE, LOISIRS CRÉATIFS ATELIERS ET COURS D’ARTS PLASTIQUES Activité proposée par l’association Eqart Contact : Mme Pouzergues Tél : 07 89 49 45 18 Lieu : Marciac, espace Eqart Horaires : cours de dessin pour enfants le jeudi après-midi. Cours de modelage pour adulte le jeudi après-midi. Tarifs: sur demande Divers : fond permanent le jeudi et le vendredi de 14h30 à 19h. Activité proposée par l’Atelier d’Arts Plastiques Contact : Maryse Pajot Tél : 05 62 08 45 58 Mail : [email protected] Lieu : Plaisance, salle du collège Horaires : lundi ou jeudi, 14h/17h Tarifs : 300€/année cotisation annuelle comprise Divers : cours de dessin et peinture. Ateliers pour adultes, débutants acceptés, matériel non fourni. 1 séance d’essai offerte. Atelier proposé par l’association l’Artelier Activité: peinture, sculpture, modelage, poterie, dessin Contact: Jacky Gual Tél: 05 62 69 31 60 Lieu: Plaisance, salle Laignoux Horaires: jeudi 14h/18h Adhésion: 8€/enfant, 15€/adulte Tarifs annuels: 207€/enfants, 306€/adultes (payable au trimestre, au mois), dégressif par famille. -

BULLETIN MUNICIPAL 4.Pub

Septembre 2015 RISCLE Bulletin Municipal Le Mot du Maire En avril, dans le dernier bulletin municipal, je remerciais toutes les associations de notre ville pour leur dynamisme, leur efficacité et leur disponibilité. Ces qualités ne se sont pas démenties. Il suffit de regarder les excellents résultats de toutes nos équipes sportives. Vous me permettrez, j’en suis sûr, de féliciter : Nos rugbymen, petits et grands, qui nous ont fait vibrer pendant toute la saison et, suprême cadeau, rapporté deux boucliers : champions de France honneur, pour les aînés, titre que nous attendions depuis 60 ans, et champions Armagnac-Bigorre pour les cadets. Le Football club Risclois pour leur titre de « Champion du Gers Promotion District ». L’équipe Sénior du Basket 1er du Championnat Départemental. Les groupes culturels, sociaux et festifs nous ont également fait honneur par leurs actions et par leurs initiatives. Que les dirigeants et les bénévoles de toutes les associations en soient remerciés. Continuez sur votre lancée et portez haut et fort les couleurs de Riscle, chacun dans votre spécialité. Bonne saison à tous. A votre écoute, Christophe TERRAIN Maire de Riscle, Conseiller Départemental Dans ce numéro : La parole est à vous 2 Vie associative 2 - 21 Honneur aux Associations Référendum d’Initiative partagé 22 £¨¦ ¡£¡§¡¤Ä Gendarmerie du Gers 22 Collecter la mémoire des Risclois 23 Réunion Publique PLU 24 Les services 24 LEBULLETINSPECIALASSOCIATIONS Les articles présents dans ce journal ont été rédigés par les associations riscloises. Qu’elles en soient remerciées. Ce bulletin, dédié aux Associations, paraîtra désormais en début de saison associative, au mois de septembre, et non plus en début d’année. -

Télécharger Le PDF (765Ko)

Publié au BO du MAA le 15 octobre 2020 Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « SAINT-MONT » homologué par l’arrêté du 25 septembre 2020 publié au JORF du 8 octobre 2020 CHAPITRE Ier I. – Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Mont », initialement reconnue en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par arrêté du 25 mars 1981, les vins répondant aux dispositions fixées ci-après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III. – Couleur et types de produit L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Mont » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs. IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1°- Aire géographique La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire ou partie du territoire des communes suivantes du département du Gers : a) - Communes dont le territoire, dans sa totalité, appartient à l’aire géographique : Aignan, Arblade- le-Bas, Armous et Cau, Aurensan, Beaumarchès, Bernède, Bouzon-Gellenave, Castelnavet, Caumont, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courties, Fusterouau, Gazax et Baccarisse, Ju-Belloc, Labarthète, Ladevèze-Ville, Ladevèze-Rivière, Lannux, Lasserrade, Lelin-Lapujolle, Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Margouët-Meymes, Maulichères, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille, Plaisance, Pouydraguin, Projan, Riscle (ancienne commune de Riscle), Sabazan, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Mont, Saint- Pierre-d’Aubézies, Sarragachies, Tasque, Termes-d’Armagnac, Tieste-Uragnoux, Tourdun, Verlus. b) - Communes dont le territoire appartient, pour partie, à l’aire géographique : Averon-Bergelle, Dému, Marciac, Seailles L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes retenues en partie les documents graphiques établissant les limites de l’aire de production ainsi approuvées. -

Liste Lieux Relais

Liste des lieux relais de « Livres comme l’air » Opération lancée par la Médiathèque Départementale du Gers 30 chemin de Malartic 32000 AUCH Dernière mise à jour : 27/03/2018 Commune d’Aignan - 32290 -Office de Tourisme Armagnac Adour - Antenne d'Aignan Commune d’Aubiet – 32270 -Hall d’entrée de la mairie – Place de la mairie Ville d’Auch – 32000 - Boulangerie – 4 Rue Bazillac - Bureau d’Information Jeunesse - 16 Bis rue Rouget de Lisle - Cinéma – Allée des arts - Maison Départementale des Solidarité - 14 place Maréchal Lannes - Maison Départementale des Solidarité Antenne du Garros – 17 rue Paul Descomps - LEGTA Beaulieu - L’arbre à pains – 26 rue du 8 mai - Circa – Allée des arts - Parc du Conseil Départemental – Route de pessan Commune de Barbotan les Thermes - 32150 - La Rotonde - Avenue des Thermes - Boulangerie Lartigue – 37 avenue des Thermes - La Coccinelle – Avenue des Thermes - Casino – Place de Gascogne - Chez Eva – Avenue des Thermes - Le bistrot à Claude – Rue d’Albret - Entrepotes – Avenue des Thermes Commune de Castin – 32810 -Aux poubelles situées le long du Talouch Commune de Cazaubon – 32150 - Boulangerie Tachon – Rue de Gascogne - Boulangerie Garens – Rue de Gascogne - Le café de la Poste – Rue de Gascogne 1 Commune de Cologne – 32430 - Hall d’entrée du bâtiment communal - 1 rue Camille Catalan Commune de l’Isle de Noé – 32300 -Salon de coiffure Ghislaine Branco - Avenue G. Clémenceau Commune de Ladevèze-Rivière – 32230 -Epicerie / Bar Commune de Manciet – 32370 -Coiffure Tiff’Fany – Place du Foirail Commune de Marciac -

Transports Scolaires Circuits Primaires

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FIEUX !POMMEVIC !FRECHOU !FALS MARMONT-PACHAS ! !BOUDOU !SAINT-VINCENT-DE-LAMONTJOIE DUNES CUQ ! ! !MALAUSE !SAINT-LOUP !LAMONTJOIE !SAINT-GOR !ESPALAIS !LASSERRE RIMBEZ-ET-BAUDIETS !FRANCESCAS ! !MEZIN !VIELLE-SOUBIRAN !AUVILLAR !ASTAFFORT D41 0 (! 3 !ROQUEFORT 1 Transports scolaires D !SISTELS !POUDENAS PERGAIN- !SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE !SOS 1 TAILLAC MERLES 2 93 ! 5 D 5 D LECTOURE RP2 !ESTIGARDE !SAINT-CIRICE !SARBAZAN LANNES (! D5 ! LIGARDES D D 61 2 D 5 5 3 9 1 MONCRABEAU 6 1 4 ! 4 2 4 D 466 D 0 POUY-(! D SAINT- (! BARDIGUES ROQUELAURE G SAINT- ! Circuits primaires MEZARD IMBREDE (! ANTOINE(! LE PIN ESCALANS 8 D49 ! ! D 4 SAINT-MICHEL 259 2 ! HERRE SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC D ! ! 66 CONDOM 2P 2 3 1 D 5 3 D 9 9 28 D D 4 D D2 SEMPESSERRE 1 SAINT-PE-SAINT-SIMON 67 BERRAC 9 CREON-D'ARMAGNAC ! D2 GAZAUPOU (! ! 67 Y (! MIRADOUX 3P D 36 (! D 267 D ! 11 (! MANSONVILLE !CAUMONT 4 6 FLAMARENS 3 6 3 6 1 D 5 1 2 9 D SAIN 66 SAINTE- D T- A D SAINT-JUSTIN ! GABARRET FOURCES MARTIN- (! (! MERE !SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC ! (! DE- 5 D 08 D5 4 1 1 GOYNE 2 ! !BETBEZER-D'ARMAGNAC D270 MIRADOUX 1 N D !POUYDESSEAUX 1 D CASTERA-BOUZET D 2 (! D28 2 ! 1 D 26 81 LAGRANGE D 6 21 PEYRECAVE (! ! 9 8 MIRADOUX !LABASTIDE-D'ARMAGNAC (! D1 3 D 14 D 0 LARROQUE- 3 1 1 41 9 2 D5 6 1 LA ROMIEU D 25 MIRADOUX 4P SAINT-JEAN-DU-BOUZET SAINT-ARROUMEX 2 0 ENGALIN LECTOURE ! ! 8 (! D D D 44 41 SAINT- 0 ASQUES D D 4 LACHAPELLE ! D 2 D CASTELNAU RP1 4 AVIT- ! 2 D 3 LARROQUE- 8 0 -

Adour-Gersoise

Gers Solidaire Adour-Gersoise Informations Supercie : 397 km2 Population : 9787 habitants Conseillers départementaux : Communes du canton VIELLA (http://www.gers.fr/information- transversale/annuaire-des-communes/viella-11269) LELIN-LAPUJOLLE (http://www.gers.fr/information- transversale/annuaire-des-communes/lelin-lapujolle- 11252) LOUSSOUS-DEBAT (http://www.gers.fr/information- transversale/annuaire-des-communes/loussous- debat-11253) MARGOUET-MEYMES (http://www.gers.fr/information- transversale/annuaire-des-communes/margouet- meymes-11254) MAULICHERES (http://www.gers.fr/information- transversale/annuaire-des-communes/maulicheres- 11255) MAUMUSSON-LAGUIAN (http://www.gers.fr/information- transversale/annuaire-des-communes/maumusson- laguian-11256) PROJAN (http://www.gers.fr/information- transversale/annuaire-des-communes/projan-11258) RISCLE (http://www.gers.fr/information- transversale/annuaire-des-communes/riscle-11259) SABAZAN (http://www.gers.fr/information- transversale/annuaire-des-communes/sabazan-11260) SAINT-GERME (http://www.gers.fr/information- transversale/annuaire-des-communes/saint-germe- 11261) SAINT-MONT (http://www.gers.fr/information- transversale/annuaire-des-communes/saint-mont- 11262) SARRAGACHIES (http://www.gers.fr/information- transversale/annuaire-des-communes/sarragachies- 11263) . https://wwSwE.gGerOssSo l i(dhatitrpe:./o/wrgw/inwf.ogremrsa.tfiro/innsf-otramnastvieorns-ales/annuaire-des-cantons/adour-gersoise-11230? SEGOS (http://www.gers.fr/information- transversale/annuaire-des-communes/segos-11264) -

PDF Page 1 Index Des Tables Décennales – Canton De RISCLE

PDF Index des tables décennales – Canton de RISCLE Dans ces listes, « Commune » contient le nom de la commune tel qu'il a été relevé dans les tables décennales. Par suite de modifications administratives (fusion, regroupement), il peut ne pas être le même que le nom officiel actuel. « Cliché » contient le numéro de la photo dans VISAGe. La liste est classée dans l'ordre chronologique et dans l'ordre alphabétique des communes actuelles. NB : il n'y a que quelques communes du canton de Riscle pour lesquelles les tables décennales de 1802-1812 ont été microfilmées, elles ne sont donc pas disponibles dans VISAGe Tables des naissances Commune actuelle Période Registre Cliché Fichier jpg Commune Remarque Arblade-le-Bas 1802-1812 5E735-2 291 20_21_01310 Arblade le Bas Arblade-le-Bas 1813-1822 5E735-5 35 22_00785 Arblade le Bas Arblade-le-Bas 1823-1832 5E735-7 352 23_00852 Arblade le Bas Arblade-le-Bas 1833-1842 5E735-10 7 24_00376 Arblade le Bas Arblade-le-Bas 1843-1852 5E735-13 242 25_00526 Arblade le Bas Arblade-le-Bas 1853-1862 5E735-17 137 26_00415 Arblade le Bas Arblade-le-Bas 1863-1872 5E735-21 138 27_00140 Arblade le bas Aurensan 1802-1812 5E735-2 295 20_21_01314 Aurensan Aurensan 1813-1822 5E735-5 39 22_00789 Aurensan Aurensan 1813-1822 5E735-5 65 22_00815 Camicas Aurensan 1813-1822 5E735-5 78 22_00828 Gellemale Aurensan 1823-1832 5E735-7 356 23_00856 Aurensan Aurensan 1833-1842 5E735-10 3 24_00372 Aurensan Aurensan 1843-1852 5E735-13 246 25_00530 Aurensan Aurensan 1853-1862 5E735-17 141 26_00419 Aurensan Aurensan 1863-1872 5E735-21