Télécharger Le PDF (765Ko)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Règlement Du Service Public D'assainissement Non Collectif (SPANC)

Envoyé en préfecture le 04/05/2015 Reçu en préfecture le 04/05/2015 Affiché le Règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Objet du règlement Le présent règlement a pour objet de définir les conditions, les modalités de contrôle et les prescriptions techniques auxquelles sont soumises les installations d’Assainissement Non Collectif (ANC). Il détermine les relations entre les usagers du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et ce dernier en précisant les droits et obligations de chacun. Ce règlement est établi par la communauté de communes Bastides et Vallons du Gers (CCBVG) conformément à l’article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales. Article 2 : Définition et nature juridique du SPANC La CCBVG est compétente en matière d’assainissement sur l’ensemble de son territoire. Elle a créé son Service Public d’Assainissement Non Collectif afin d’assurer l’ensemble de ses missions de contrôle sur les dispositifs d’Assainissement Non collectif. Ce service est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial conformément à l’article L.2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. Article 3 : Champ d’application territorial Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire couvert par le SPANC soit l’ensemble des communes adhérentes à la CCBVG qui lui ont délégué leur compétence assainissement. Les communes concernées sont : Armentieux, Beaumarchès, Blousson-Sérian, Cazaux- Villecomtal, Couloumé-Mondébat, Courties, Galiax, Izotges, Jû-Belloc, Juillac, Ladevèze- Rivière, Ladevèze-Ville, Lasserrade, Laveraët, Marciac, Monlezun, Monpardiac, Pallanne, Plaisance-du-Gers, Préchac-sur-Adour, Ricourt, Saint Aunix-Lengros, Saint-Justin, Scieurac-et- Flourès, Sembouès, Tasque, Tieste-Uragnoux, Tillac, Tourdun, Troncens. -

Publication of an Application for Approval of Amendments, Which Are

20.1.2020 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 18/39 Publication of an application for approval of amendments, which are not minor, to a product specification pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2020/C 18/09) This publication confers the right to oppose the amendment application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1) within three months from the date of this publication. APPLICATION FOR APPROVAL OF NON-MINOR AMENDMENTS TO THE PRODUCT SPECIFICATION FOR A PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN OR PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION Application for approval of amendments in accordance with the first subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 ‘JAMBON DE BAYONNE’ EU No: PGI-FR-00031-AM01 — 11.9.2018 PDO ( ) PGI (X) 1. Applicant group and legitimate interest Consortium du Jambon de Bayonne Route de Samadet 64 410 Arzacq FRANCE Tel. +33 559044935 Fax +33 559044939 Email: [email protected] Membership: Producers/processors 2. Member State or third country France 3. Heading in the product specification affected by the amendment(s) Name of product Description of product Geographical area Proof of origin Method of production Link Labelling Other: data update, inspection bodies, national requirements, annexes 4. Type of amendment(s) Amendments to the product specification of a registered PDO or PGI not to be qualified as minor within the meaning of the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 Amendments to the product specification of a registered PDO or PGI for which a Single Document (or equivalent) has not been published and which cannot be qualified as minor within the meaning of the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (1) OJ L 343, 14.12.2012, p. -

Rapport De Présentation Ségos

Commune de SEGOS Rapport de Présentation SOMMAIRE PREAMBULE 1ère Partie : DIAGNOSTIC COMMUNAL I - ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES II – PAYSAGE, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 2ème Partie : LE PROJET DE CARTE COMMUNALE I - LES CONTRAINTES II - LES ENJEUX III – LES OBJECTIFS IV – LE ZONAGE 3ème Partie : INCIDENCE DES CHOIX SUR L’ENVIRONNEMENT – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE Carte communale de SEGOS (Gers) – Rapport de présentation – septembre 2010 1 PREAMBULE La commune de Ségos a décidé, par délibération du conseil municipal en date du 31 octobre 2008, d’élaborer une carte communale dans le cadre de l’article L124-2 du code de l'urbanisme. Article L124-2 du code de l’urbanisme Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. -

Agreed Definition of a Mobility Area for the Adour

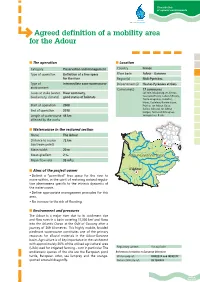

Preservation of aquatic environments Agreed defi nition of a mobility area for the Adour ■ The operation ■ Location Category Preservation and management Country France Type of operation Defi nition of a free space River basin Adour - Garonne for the river Region(s) Midi-Pyrénées Type of Intermediate zone watercourse Département(s) Hautes-Pyrénées et Gers environment Commune(s) 17 communes Issues at stake (water, River continuity, Lafi tole, Maubourguet, Estirac, biodiversity, climate) good status of habitats Caussade-Rivière, Labatut-Rivière, Tieste-Uragnoux, Jû-Belloc, Hères, Castelnau-Rivière-Basse, Start of operation 2008 Préchac-sur-Adour, Goux, Galiax, Cahuzac-sur-Adour, End of operation 2018 Izotges, Termes-d’Armagnac, Length of watercourse 44 km Sarragachies, Riscle. affected by the works ■ Watercourse in the restored section Name The Adour Distance to source 72 km (upstream point) Mean width 20 m Mean gradient 2 ‰ Adour-Garonne basin Mean fl ow rate 35 m3/s ■ Aims of the project owner L'Adour • Delimit a “permitted” free space for the river to move within, in the spirit of restoring natural regula- tion phenomena specifi c to the intrinsic dynamics of the watercourse. • Defi ne appropriate management principles for this area. • No increase to the risk of fl ooding. ■ Environment and pressures The Adour is a major river due to its catchment size and fl ow rates in a basin covering 17,000 km2 and fl ows into the Atlantic Ocean at the Gulf of Gascony after a journey of 309 kilometres. This highly mobile, braided piedmont watercourse constitutes one of the primary resources for alluvial materials in the Adour-Garonne basin. -

Note Communale De Saint-Christaud

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU GERS PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (P.P.R.I.) DES COMMUNES CONSTITUANT LES BASSINS VERSANTS DE L’ADOUR, DU LEES, DE L’ARROS ET DU BOUES LOT 2 : BASSINS DE L’ARROS ET DU BOUES COMMUNE DE SAINT-CHRISTAUD NOTE COMMUNALE Novembre 2018 PPRI des bassins d’Arros et Bouès Note communale de la commune de Saint-Christaud SOMMAIRE 1. Avant-Propos 3 1.1. Cadre de l’étude 3 1.2. Déroulement de la procédure 4 2. Nature des inondations prises en compte sur la commune 5 3. Qualification des aléas sur la commune 6 3.1. Rappel sur les critères retenus 6 3.2. Présentation des aléas inondation sur la commune 6 4. Qualification des enjeux sur la commune 8 4.1. Rappels sur la démarche engagée 8 4.2. Enjeux répertoriés sur la commune 8 5. Zonage du risque sur la commune 10 Conclusion 11 PRÉFECTURE DU GERS Novembre 2018 2 PPRI des bassins d’Arros et Bouès Note communale de la commune de Saint-Christaud I. Avant-propos 1.1. Cadre de l’étude. L’État et les communes ont des responsabilités respectives en matière de prévention des risques naturels. L’État doit afficher les risques en déterminant leur localisation et leurs caractéristiques et veiller à ce que les divers intervenants les prennent en compte dans leurs actions. Les communes ont le devoir de prendre en considération l’existence des risques naturels sur leur territoire, notamment lors de l’élaboration de documents d’urbanisme et de l’examen des demandes d’autorisation concernant l'utilisation des sols. -

Les Tables Du Gers En Démonstration Culinaire À L'occasion De Saint-Mont

Communiqué de Presse Auch, le 25/03/2019 Les Tables du GERS en Démonstration culinaire à l’occasion de Saint Mont Vignoble en Fête 2019 L’événement Saint Mont Vignoble en Fête organisé par les Producteurs Plaimont aura lieu cette année du 29 au 31 Mars 2019. Pour la 7ième année consécutive, les restaurateurs Tables du Gers sont partenaires. Les amateurs de gastronomie pourront découvrir l’alliance subtile entre produits et vins du terroir proposé par les chefs en démonstration culinaire. 3 Tables du Gers, ambassadeurs de la cuisine du Gers, participent à cette opération en proposant : - Le Samedi 30 Mars à 11h00 : Un Atelier culinaire animé par Richard POULAIN, chef au Château de Projan, à Aignan. Recette : Rouleaux de printemps aux asperges et au foie gras - Le Samedi 30 Mars à 16H00 : Un Atelier culinaire animé par Jean-Christophe ROUSSEAU, de l’hôtel Restaurant SOLENCA à NOGARO, au Château Saint-Go. Recette : Salade bouchère à la moutarde Gascogne, au moût de raisin et pommes granny smith ; sucrine rôtie, poivrons et tomates confites - Le Dimanche 31 Mars à 11h00 : Un Atelier culinaire animé par Marc PASSERA, chef au Château du Haget à Montesquiou, à la Cave de Plaisance. Recette : La terrine de foie gras au pain d'épices Dans le Gers, le mariage entre mets et vins prend toute sa dimension. Les chefs Tables du Gers sont de véritables ambassadeurs de la gastronomie locale et des vins du terroir. Devenu l’un des principaux rendez-vous œnotouristique de la région, Saint Mont Vignoble en Fête met à l’honneur chaque année le terroir et la gastronomie. -

Zones Protegees Pour La Production De Semences De

ZONES PROTEGEES POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES DE MAÏS DEPARTEMENTS DENOMINATION Création DATE DE ou CREATION extension (parution au J.O.) ALLIER Gannat - Zone N°2 C 15/02/1976 ALLIER Jenzat C 14/12/1974 ALLIER Monteignet s/Andelot - Zone N°5 C 03/11/1978 ALLIER St Pourçain sur Sioule - Zone N°4 C 14/01/1975 ARDECHE Basse Ardèche C 29/02/1984 ARDECHE Plaine de Chomerac C 26/07/1996 ARIEGE Dun C 27/11/1975 ARIEGE Engravies C 27/11/1975 ARIEGE Les Issarts C 27/11/1975 ARIEGE Lieurac C 22/04/1976 ARIEGE Limbrassac C 27/11/1975 ARIEGE Rieucros C 27/11/1975 ARIEGE Roumengoux C 18/12/1975 ARIEGE Saverdun C 18/12/1975 ARIEGE Senesse de Senabugue C 27/11/1975 ARIEGE St Félix de Rieutort C 27/11/1975 ARIEGE St Martin d'Oydes C 18/12/1975 ARIEGE Tourtrol C 27/11/1975 ARIEGE Vallée de l'Hers C 22/01/1977 AUDE Mas Saintes Puelles C 09/03/1976 AVEYRON Ledergues C 17/05/1977 AVEYRON Najac C 09/03/1976 AVEYRON Nant C 13/02/1976 AVEYRON Portiragnes C 15/04/1977 AVEYRON Tauriac de Naucelle C 13/02/1976 DRÔME Batie Rolland C 22/04/1976 DRÔME Beaumont les Valence C 09/03/1976 DRÔME Bonlieu C 09/03/1976 DRÔME Crest - Divajeu C 05/03/1998 DRÔME Montboucher-Jabron-Sauzet C 05/03/1998 DRÔME Portes en Valdaine C 20/01/1994 DRÔME Savasse C 09/03/1976 DRÔME Etoile sur Rhône C 20/04/2007 GERS Aignan C 17/06/1975 GERS Aurensan Verlus-Viella C 27/02/1975 GERS Aurensan-Tobie C 31/07/1977 GERS Barcelonne du Gers C 17/06/1975 GERS Barcelonne du Gers ext 12/05/1976 GERS Barcelonne du Gers ext 29/08/1980 GERS Barcelonne du Gers ext 01/06/1983 GERS Barcelonne du Gers ext -

Plan De Prevention Des Risques Inondations

L’union de Coteba et Sogreah PREFECTURE DU GERS (32) PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS BASSINS DE L’ADOUR ET DU LEES VOLET 2 – NOTE COMMUNALE COMMUNE D’ARBLADE-LE-BAS ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT AGENCE DE TOULOUSE 15 Allée de Bellefontaine BP 70644 31106 TOULOUSE Cedex 1 Tel. : +33 (0) 5 62 88 77 00 Fax : +33 (0) 5 62 88 77 19 DATE : 2018- REF. :8330697_VLT2-NC_Ar-v2 SUIVI ET CONTROLE Indice Date Etabli par Contrôlé par Modification V1 12/17 LBH LBH Première version V2 12/18 LBH LBH Intégration phase Enjeux Etabli et contrôlé : Contrôlé et proposé : Le : 05/12/17 Par : LBH Le : Par : PREFECTURE DU GERS PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION BASSINS DE L’ADOUR ET DU LEES VOLET 2 : NOTE COMMUNALE – COMMUNE D’ARBLADE-LE-BAS SOMMAIRE PREAMBULE ..................................................................................................................................................... 1 1. AVANT-PROPOS ........................................................................................................................................... 3 2. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE D’ARBLADE LE BAS ................................................... 4 3. DESCRIPTION DES PHENOMENES NATURELS ........................................................................................ 6 3.1. COURS D’EAU ETUDIES ..................................................................................................................... 6 3.2. PHENOMENES HISTORIQUES CONNUS ............................................................................................... -

C24 Official Journal

Official Journal C 24 of the European Union Volume 64 English edition Information and Notices 22 January 2021 Contents I Resolutions, recommendations and opinions RECOMMENDATIONS Council 2021/C 24/01 Council Recommendation on a common framework for the use and validation of rapid antigen tests and the mutual recognition of COVID-19 test results in the EU . 1 II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2021/C 24/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9984 — CIMIC/Elliott/Thiess) (1) . 6 2021/C 24/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9911 — Voith/PCSH/TSA) (1) . 7 2021/C 24/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.10034 — Pizarreño/Maderas Arauco/E2E JV) (1) . 8 2021/C 24/05 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9892 — Leonardo/Thales/VSB) (1) . 9 EN (1) Text with EEA relevance. IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2021/C 24/06 Euro exchange rates — 21 January 2021 . 10 2021/C 24/07 Opinion of the Advisory Committee on restrictive agreements and dominant positions at its meeting on 10 July 2020 concerning a draft decision relating to Case AT.40410 – Ethylene – Rapporteur: Czech Republic . 11 2021/C 24/08 Final Report of the Hearing Officer (Case AT.40410 – Ethylene) . 13 2021/C 24/09 Summary of Commission Decision of 14 July 2020 relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the functioning of the European Union (Case AT.40410 – Ethylene) (notified under document number C(2020) 4817 final) . -

Bilan Des Sites Du Gers

GESTION DES MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE MIDI-PYRENEES Lieux de beauté, lieux de mémoire Bilan des sites classés et inscrits du Gers Décembre 2007 Le patrimoine paysager du département du Gers est remarquable. Il constitue l’un de ses atouts et contribue à la qualité de la vie. Notre département illustre la richesse des paysages de notre pays. La qualité de ses paysages et leur renommée internationale sont pour la France des facteurs d’attractivité touristique et résidentielle. Dans le cadre de ses compétences, l’Etat a le devoir de veiller à la préservation des éléments remarquables du paysage. C’est le sens des lois de protection des sites, maintenant intégrées au code de l’environnement. Les sites s’inscrivent dans des espaces vivants. Leur protection et la maîtrise de leur évolution doivent conduire les responsables à tous les niveaux et les citoyens à être vigilants face aux risques de mitage et à l’étalement urbain non maîtrisés. Le classement ou l’inscription d’un site n’est pas seulement une mesure de protection, c’est aussi une reconnaissance qui contribue à la valorisation du territoire concerné en tant que patrimoine reconnu et un cadre juridique pour garantir la maîtrise des évolutions et pour protéger ce qui constitue un patrimoine commun. Il est de notre responsabilité collective de préserver, valoriser et faire connaître ce patrimoine. Denis Conus, Préfet du Gers LE BILAN // Sommaire p4 Carte des sites classés et inscrits du Gers p5 Les Sites classés et inscrits du Gers p6 p7 LE DIAGNOSTIC Vue d’ensemble p11 Site exemple -

Volume 2 Sources Écrites

--------------------------------------------------------------------------------------------- STÉPHANE ABADIE Le 9 janvier 2016 ' : ' , . V II : S --------------------------------------------------------------------------------------------- ED TESC : Histoire FRAMESPA (UMR 5136) J-L A, P, U T-J J, L B, P, U C/B-, E G, P, U V, É L, P, U T N P-D, P, U T-J J, X R, P , U T-J J UN TEMPOREL MONASTIQUE DANS L’ESPACE MÉDIÉVAL GASCON : L’ABBAYE PRÉMONTRÉE DE LA CASEDIEU (XIIE-XVIE S.) STÉPHANE ABADIE, 2015 Volume II Sources écrites Sommaire général Sommaire général du volume................................................................................................................…........... 3 Présentation............................................................................................................................................................. 5 Première partie : Index chronologique du chartrier de la Casedieu.…........................................................................................ 9 Deuxième partie : Transcription de pièces inédites concernant l'abbaye de la Casedieu.…..................................................... 15 Troisième partie : Description et transcription intégrale du volume H5 aux archives départementales du Gers : inventaire de 1749 réalisé par Jean-Baptiste Larcher........................................................................................................169 Table des matières...............................................................................................................................................403 -

Recensement ERP Annuel Par Commune Pour Site Prefecture

Recensement des Etablissements Recevant du Public Département du Gers AIGNAN Numéro Nom N° Adresse Type Catégorie Etat 136 ARENES ANDRE LADOUES AU VILLAGE PA 1 Ouvert 423 SALLE POLYVALENTE RUE DU BATAILLON DE L'ARMAGNAC L 3 Ouvert ESPACE D'ANIMATION 7710 INTERGENERATIONNEL PLACE DES ARENES L 3 Ouvert 3410 Salle des fêtes RUE SAINT SATURNIN L 4 Ouvert 213 COLLEGE VERT Route de Castelnavet R 4 Ouvert 213-100 COLLEGE VERT - INTERNAT CD N° 155 Rh 4 Ouvert 1052 Salle de réunions au stade Route de Blanin L 5 Ouvert 3411 Club House-Vestiaire du tennis VC n° 10 L 5 Ouvert 5570 Centre de Loisirs&Halte garderie Impasse des écoles L 5 Ouvert 6177 ESPA Place du Colonel Parisot L 5 Ouvert 7404 Club Associatif Moto -1, avenue des Pyrénées L 5 Ouvert 07862-000 Carrefour Proxi France 9 place du Colonel Parisot M 5 Ouvert 07918-000 Vente de fleurs et divers - KARINE FLEURS Place du Colonel PARISOT M 5 Ouvert 07922-000 Vignerons du Saint Mont - Cave d'Aignan Avenue de l'Armagnac M 5 Ouvert 07926-000 Coiffure plein Hair Rue du Duc de Bouillon M 5 Ouvert 07929-000 Coiffure Indiana Place du Colonel PARISOT M 5 Ouvert 3428 Boulangerie - M. et Mme JILET Rue Guillaume vital M 5 Ouvert 3535 Salon de thé-BROCANTHE "La belle Histoire" 14 place du Colonel Parisot M 5 Ouvert 6090 Pharmacie BEATRICE 9 rue du Duc de Bouillon M 5 Ouvert SARL BRICODARTI_Magasin de 7631 bricolage,jardinage Avenue du Docteur Dousset M 5 Ouvert 07924-000 Ferme auberge La Cave Lieu dit "La Cave" N 5 Ouvert 09887 LA FERME AUX BUFFLES LIEU-DIT LECTOURE N 5 Projet 3431 Café des sports "l'AIOLI"