Zeichentrick-Schauspieler 2013

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Here Comes Television

September 1997 Vol. 2 No.6 HereHere ComesComes TelevisionTelevision FallFall TVTV PrPrevieweview France’France’ss ExpandingExpanding ChannelsChannels SIGGRAPHSIGGRAPH ReviewReview KorKorea’ea’ss BoomBoom DinnerDinner withwith MTV’MTV’ss AbbyAbby TTerkuhleerkuhle andand CTW’CTW’ss ArleneArlene SherShermanman Table of Contents September 1997 Vol. 2, . No. 6 4 Editor’s Notebook Aah, television, our old friend. What madness the power of a child with a remote control instills in us... 6 Letters: [email protected] TELEVISION 8 A Conversation With:Arlene Sherman and Abby Terkuhle Mo Willems hosts a conversation over dinner with CTW’s Arlene Sherman and MTV’s Abby Terkuhle. What does this unlikely duo have in common? More than you would think! 15 CTW and MTV: Shorts of Influence The impact that CTW and MTV has had on one another, the industry and beyond is the subject of Chris Robinson’s in-depth investigation. 21 Tooning in the Fall Season A new splash of fresh programming is soon to hit the airwaves. In this pivotal year of FCC rulings and vertical integration, let’s see what has been produced. 26 Saturday Morning Bonanza:The New Crop for the Kiddies The incurable, couch potato Martha Day decides what she’s going to watch on Saturday mornings in the U.S. 29 Mushrooms After the Rain: France’s Children’s Channels As a crop of new children’s channels springs up in France, Marie-Agnès Bruneau depicts the new play- ers, in both the satellite and cable arenas, during these tumultuous times. A fierce competition is about to begin... 33 The Korean Animation Explosion Milt Vallas reports on Korea’s growth from humble beginnings to big business. -

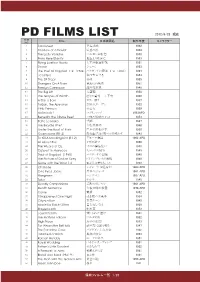

Pd Films List 0824

PD FILMS LIST 2012/8/23 現在 FILM Title 日本映画名 制作年度 キャラクター NO 1 Sabouteur 逃走迷路 1942 2 Shadow of a Doubt 疑惑の影 1943 3 The Lady Vanishe バルカン超特急 1938 4 From Here Etanity 地上より永遠に 1953 5 Flying Leather Necks 太平洋航空作戦 1951 6 Shane シェーン 1953 7 The Thief Of Bagdad 1・2 (1924) バクダッドの盗賊 1・2 (1924) 1924 8 I Confess 私は告白する 1953 9 The 39 Steps 39夜 1935 10 Strangers On A Train 見知らぬ乗客 1951 11 Foreign Correspon 海外特派員 1940 12 The Big Lift 大空輸 1950 13 The Grapes of Wirath 怒りの葡萄 上下有 1940 14 A Star Is Born スター誕生 1937 15 Tarzan, the Ape Man 類猿人ターザン 1932 16 Little Princess 小公女 1939 17 Mclintock! マクリントック 1963APD 18 Beneath the 12Mile Reef 12哩の暗礁の下に 1953 19 PePe Le Moko 望郷 1937 20 The Bicycle Thief 自転車泥棒 1948 21 Under The Roof of Paris 巴里の屋根の根 下 1930 22 Ossenssione (R1.2) 郵便配達は2度ベルを鳴らす 1943 23 To Kill A Mockingbird (R1.2) アラバマ物語 1962 APD 24 All About Eve イヴの総て 1950 25 The Wizard of Oz オズの魔法使い 1939 26 Outpost in Morocco モロッコの城塞 1949 27 Thief of Bagdad (1940) バクダッドの盗賊 1940 28 The Picture of Dorian Grey ドリアングレイの肖像 1949 29 Gone with the Wind 1.2 風と共に去りぬ 1.2 1939 30 Charade シャレード(2種有り) 1963 APD 31 One Eyed Jacks 片目のジャック 1961 APD 32 Hangmen ハングマン 1987 APD 33 Tulsa タルサ 1949 34 Deadly Companions 荒野のガンマン 1961 APD 35 Death Sentence 午後10時の殺意 1974 APD 36 Carrie 黄昏 1952 37 It Happened One Night 或る夜の出来事 1934 38 Cityzen Ken 市民ケーン 1945 39 Made for Each Other 貴方なしでは 1939 40 Stagecoach 駅馬車 1952 41 Jeux Interdits 禁じられた遊び 1941 42 The Maltese Falcon マルタの鷹 1952 43 High Noon 真昼の決闘 1943 44 For Whom the Bell tolls 誰が為に鐘は鳴る 1947 45 The Paradine Case パラダイン夫人の恋 1942 46 I Married a Witch 奥様は魔女 -

Prostitution

The Voice of the West Village WestView News VOLUME 14, NUMBER 10 OCTOBER 2018 $1.00 Duty to Warn: How Big Business Northwell Runs the Healthcare Industry Opens Suite of By Gary G. Kohls, MD the World. Around the time that the book was published, I was a small-town family practitioner still trying mightily to follow PART ONE—In this two-part series, Dr. Kohls explores the Hippocratic Oath, which I took back in 1968. I was also Doctor Offices how the intersection of big business and the pharmaceuti- still trying to honor my patient’s inalienable right to be fully cal, vaccine and medical device corporations have come to informed about the risks and benefits of any drug I was con- rule the healthcare industry. Part two of the series will ap- sidering prescribing before he or she consented to the prescrip- pear in the November issue of WestView. tion. It was time-consuming to follow those ethical principles. “Corporations should not be involved in any aspect of the Korten followed up with a sequel in 1999, titled “The democratic process. They should not be involved in educa- Post-Corporate World. Here is an excerpt that nicely sum- tion at any level. They should not be involved in healthcare. marizes what he was warning his readers about: They should not be involved in the administration of social “’When Corporations Rule the World’ told the new story as I had services. They should not be involved in the administration come to understand it: “Our relentless pursuit of economic growth of justice. -

Meiermovies Short Films A-Z

MeierMovies Short Films A-Z Theatrically released motion pictures of 40 minutes or less Before perusing this list, I suggest reading my introduction to short films at the beginning of my By Star Rating list. That introduction will help explain my star choices and criteria. For a guide to colors and symbols, see Key. Movie Stars Location seen (if known) Year Director A A.D. 1363, The End of Chivalry 2 Florida Film Festival 2015 2015 Jake Mahaffy A la Francaise 3 Enzian (Oscar Shorts) 2013 Hazebroucq/Leleu/Boyer/Hsien/Lorton The Aaron Case 3 Enzian (FilmSlam 5/16) 2015 Sarah Peterson Aashpordha (Audacity) FL 2 Enzian (South Asian FF) 2011 Anirban Roy Abandoned Love 2 Enzian (Brouhaha 2014) 2014 Sarah Allsup ABC FL 1 Florida Film Festival 2014 2014 Nanna Huolman Abnie Oberfork: A Tale of Self-Preservation 0 Florida Film Festival 2018 2017 Shannon Fleming Abortion Helpline, This Is Lisa 3 Florida Film Festival 2020 2019 Barbara Attie/Janet Goldwater/Mike Attie Abiogenesis 2 Enzian (Oscar Shorts) 2012 Richard Mans The Absence of Eddy Table 4 Florida Film Festival 2017 2016 Rune Spaans Acabo de Tener un Sueño (I’ve Just Had a Dream) FL 3 Love Your Shorts 2016 2014 Javi Navarro Accidents, Blunders and Calamities 1 Florida Film Festival 2016 2015 James Cunningham Accordion Player Sl 1 1888 Louis Le Prince The Accountant 0 Enzian (FilmSlam 10/15) 2015 Stephen Morgan/Alex Couch Achoo 2 Oscar Shorts 2018 2018 L. Boutrot/E. Carret/M. Creantor Acide FL 2 Orlando International FF 2020 2018 Just Philippot Acoustic Ninja 2 Enzian (Brouhaha 2016) 2016 Robert Bevis Ace in the Hole 0 Orlando Film Festival 2013 2013 Wesley T. -

Disney (Movies)

Content list is correct at the time of issue DISNEY (MOVIES) 101 Dalmatians (1996) 101 Dalmatians Ii: Patch's London Adventure 102 Dalmatians 20,000 Leagues Under The Sea Absent-Minded Professor, The Adventures Of Bullwhip Griffin, The Adventures Of Huck Finn, The Adventures Of Ichabod And Mr. Toad, The African Cats African Lion, The Aladdin (1992) Aladdin (2019) Aladdin And The King Of Thieves Alexander And The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day Alice In Wonderland (1951) Alice In Wonderland (2010) Alice Through The Looking Glass Alley Cats Strike (Disney Channel) Almost Angels America's Heart & Soul Amy Annie (1999) Apple Dumpling Gang Rides Again, The Apple Dumpling Gang, The Aristocats, The Artemis Fowl Atlantis: Milo's Return Atlantis: The Lost Empire Babes In Toyland Bambi Bambi Ii Bears Bears And I, The Beauty And The Beast (1991) Beauty And The Beast (2017) Beauty And The Beast-The Enchanted Christmas Bedknobs And Broomsticks (Not In Luxembourg) Bedtime Stories Belle's Magical World (1998) Benji The Hunted Beverly Hills Chihuahua Beverly Hills Chihuahua 2 Beverly Hills Chihuahua 3: Viva La Fiesta! Big Green, The Big Hero 6 Biscuit Eater, The Black Cauldron, The Content list is correct at the time of issue Black Hole, The (1979) Blackbeard's Ghost Blank Check Bolt Born In China Boy Who Talked To Badgers, The Boys, The: The Sherman Brothers' Story Bride Of Boogedy Brink! (Disney Channel) Brother Bear Brother Bear 2 Buffalo Dreams (Disney Channel) Cadet Kelly (Disney Channel) Can Of Worms (Disney Channel) Candleshoe Casebusters -

The Silly Symphonies Disney's First Fantasyland

X XIII THE SILLY SYMPHONIES DISNEY’S FIRST FANTASYLAND 3 PART I THE TIFFANY LINE 5 The Skeleton of an Idea 7 The Earliest Symphony Formula 9 Starting to Tell Tales Il Remaking Fairy Tales 18 Silly Toddlers and Their Families 19 Caste and Class in the Symphonies 21 An Exception to the Silly Rules: Three Little Pigs 22 Another Exception: Who Killed Cock Robin? 25 New Direction for the Symphonies at RKO 27 Ending in a Symphony Dream World 29 On a Final Note 31 PART Il PRODUCING THE SILLY SYMPHONIES 31 The ColurnbiaYears (1929-1932) 35 The United Artists Years (I932- 1937) 45 Disney’s RKO Radio Pictures (I937- 1939) 53 THE SKELETON DANCE (I929) I14 KING NEPTUNE (I932) a5 EL TERRIBLE TOREADOR (I 929) 115 BABES IN THE WOODS (I932) 58 SPRINGTIME (1929) I18 SANTA’S WORKSHOP (I 932) 50 HELL’S BELLS (I 929) 120 BIRDS IN THE SPRING (I933) 62 THE MERRY DWARFS (I929) I22 FATHER NOAH’S ARK (1933) 64 SUMMER (1930) i 24 THREE LITTLE PIGS (1933) 66 AUTUMN (I 930) I28 OLD KING COLE (1933) 58 CANNIBAL CAPERS (I 930) I30 LULLABY LAND (I 933) 7 NIGHT (I 930) I32 THE PIED PIPER (I933) 72 FROLICKING FISH (I 930) I34 THE CHINA SHOP (I933) É4 ARCTIC ANTICS (1930) I36 THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS (I933) 76 MIDNIGHT IN ATOY SHOP (1930) I38 GRASSHOPPER AND THE ANTS (I 934) 78 MONKEY MELODIES (I 930) I49 THE BIG BAD WOLF (1934) no WINTER (I 930) i 42 FUNNY LITTLE BUNNIES (1934) 82 PLAYFUL PAN (I 930) I44 THE FLYING MOUSE (I 934) 84 BIRDS OF A FEATHER (I93 I) I46 THE WISE LITTLE HEN (I934) 86 MOTHER GOOSE MELODIES (I 93 I) 148 PECULIAR PENGUINS (1934) 88 THE CHINA PLATE -

Walt Disney Productions Sunday, April 9, 1978

• ·I - ~ • • \ t .' .I • A Tribute to Walt Disney Productions Sunday, April 9, 1978 · Delta Kappa·Aipha's - ~ 39th. Annual Awards Banquet Delta Kappa Alpha National H onorary Cin~ma Fraternity Di<11ision of Cintma UNIV ERSITY oF SouTHERN CALIFORNIA SCHOOL OF PERFORMING ARTS UNIVERSI1Y PARK March 31, 1978 Los ANG!LES, CALIFORNIA 90007 DKA Honoraries folie A..odrewa J'red Astaire Greetings: Lucille Ball !..uc:ieo Ballard AnoeButer On behalf of the Alpha Chapter of Delta Kappa Alpha, Richard Brooks tvrwt~~·~,e the National Honorary Cinema Fraternity, I wish to Staole1 CA>nn extend my warmest welcome to you on the occasion ?.":~.;.."::11 of our thirty-ninth Annual Awards Banqu7t. Delmer Daves ~eb~~eo Allan Dwao The fraternity was established in 1937 and is Blue Edwardo Rudr Fehr dedicated to the furthering of the film arts and to s,lviA Fil>e jobo Flof1 the promotion of better rela~ions between the Glena Ford Ckne Fowler academic and practicing members of the industry, Marjorie Fowler both theatrical and non-thea·trical. Our Greek ~~.<:l.::re Lre Gai"'DtS letters symbolize the Dramatic, Kinematic and GreerGanoo lobo Green Aesthetic aspects of film. Coorad Hall Henry Hathaway Howard Ha"b Edith Head Of our yearly activities, the Banquet is one of A II red Hitchcod< Wilton Holm the most gratifying. It gives us the opportunity Ro. Huorer to recognize the truly talented people in the in I:!::O'::Jc!iton dustry, people who direct its future. ~~~~{;•es Sc:anlg Kiamer l.;~I'V1~1 This year we feel that the honorees are most Sol Lnter Rouben Mamoul iao worthy of such distinction for their tremendous Walter ~htthau Steve Mc:Queto contribution to the art of animation. -

Bugs Bunny's Winnipeg Connection

Qua 142 Bugs Bunny's Winnipeg Connection Bugs Bunny has had more creators than Liz Taylor has had husbands. Ten years ago Jim Korkus explained it this way: "In Funnyworld, Bob Clampett tells how he created Bugs Bunny But in [the original] Take One, volume 2, number 9, Tex Avery tells how he created Bugs...in the TV Times (from the Los Angeles Times) Chuck Jones says he created Bugs...in that same year there was an ad for a cartooning course, and the originator of the course, Bugs Hardaway, was identified as the creator of Bugs Bunny. But in Cecil Smith's television column, again in the [L.A.] Times, Fritz Freleng was identified as the creator of Bugs Bunny." For some reason, Korkus left out Bob Givens and Leon Schlesinger, the laissez-faire studio head of animation at Warner Bros., who was more than happy to take credit for an employee's work. He omitted Mel Blanc too, even though Mel claimed that he did more than just supply the voice for Bugs. At the risk of fuzzing the matter even further, I'd like to add another name to the list: Charlie Thorson. In the preface to his children's book Keeko, Thorson is called the creator of "that brash creature Bugs Bunny." Never heard of him? That's not at all surprising. Charlie Thorson worked for all the big animation factories during the golden age of animation, but he moved around a lot, never staying at one studio long enough to establish a profile. His tenure at Schlesinger's studio, for instance, lasted less than a year. -

Disney's Boat Builders: Even a Child Can Do It! by Dave Bossert the Arrival of Summer Always Makes Me Turn My Sights To

Disney’s Boat Builders: Even A Child Can Do It! By Dave Bossert (Title card for Boat Builders (1938) ©Disney) The arrival of summer always makes me turn my sights to the water and sailing. It also reminds me of some of the wonderful boating themed cartoons made during the Golden Age of animation. Most notably is Disney’s Boat Builders released in 1938 starring Mickey Mouse, Donald Duck and Goofy. This seven-and-half-minute short showcases the comical side of building a boat yourself from simple instructions that proclaim, “Build Your Own Boat, All You Do Is Put It Together.” With that statement, you already know from the outset that this boat building project will be anything but simple. The short opens with a set of blue-prints from the Ready-Cut Folding Boat Company as Mickey Mouse reads aloud some of the instructions on the plans, Donald Duck chimes in, “even a child can do it.” With the excitement you’d expect from these characters, Mickey exclaims, “…isn’t she a beauty, ain’t she a honey?” with Goofy responding, “she’s a humdinger.” Mickey emphatically states, “We’ll call her the Queen Minnie!” The animation in these two opening scenes is by Louie Schmittt, who began working at Disney in 1932. Schmitt is one of the unsung heroes of animation. He worked at Disney for a decade mostly on shorts but also animated on Snow White and the Seven Dwarfs and Bambi. Schmitt left Disney after Bambi and eventually worked with the great Tex Avery at MGM on some wonderful and now classic shorts including Lucky Ducky (1948) and Bad Luck Blackie (1949) among many others. -

Meiermovies Short Films by Star Rating

MeierMovies Short Films by Star Rating Theatrically released motion pictures of 40 minutes or less For every great feature, there’s a great short, and this list attempts to chronicle just some of those tiny masterpieces – and their not-so-masterful counterparts. For films to make this list, they must have played in at least one film festival or showcase, or theatrical venue, for a paying audience. Films shown only on television (or available only on DVD, Blu-ray, video or online) are reserved for my Television list. Also not included here are student films and similar projects that have never been presented at a theatrical venue that charged admission to viewers. (Please note that this is slightly more lenient than the qualifications for the feature- film lists, which require that a film of more than 40 minutes play at least two major festivals, or have a limited or general release.) Theatrical newsreels (pre-television) and theatrically released trailers are not eligible for this list, although mini-documentaries and travelogues (typically playing alongside trailers and B-features in the 1930-1950s) are. Short films shown at theme parks and museums are eligible, but not if they rely on animatronic/interactive/live elements. Shorts produced for timed competitions, such as 48-hour or 24-hour projects, are not included here, unless those films were subsequently screened at a second venue. The ratings system is the same as that of the feature-film list, just with no half or quarter stars. That difference is due to simplification and also to the fact that it’s admittedly difficult, and perhaps somewhat unfair, to compare a 2-minute film to a 40- minute one using quarter stars. -

The Animated Man: a Life of Walt Disney, Even Though I Did Not Impose on Him Nearly As Much This Time Around

the animated man [To view this image, refer to the print version of this title.] The Animated Man A LIFE OF WALT DISNEY michael barrier university of california press berkeley los angeles london Frontispiece. Disney draws Mickey Mouse at a reception at the Savoy Hotel in London in 1946. Quigley Photographic Collection, Walt Disney File, Georgetown University Library, Special Collections Division, Washington, D.C. University of California Press, one of the most distinguished university presses in the United States, enriches lives around the world by advancing scholarship in the humanities, social sciences, and natural sciences. Its activities are supported by the UC Press Foundation and by philanthropic contributions from individuals and institutions. For more information, visit www.ucpress.edu. University of California Press Berkeley and Los Angeles, California University of California Press, Ltd. London, England © 2007 by Michael Barrier Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Barrier, J. Michael. The animated man : a life of Walt Disney / Michael Barrier. p. cm. Includes bibliographical references and index. isbn: 978-0-520-24117-6 (cloth : alk. paper) 1. Disney, Walt, 1901–1966. 2. Animators—United States—Biography. I. Title. nc1766.u52d53155 2007 791.43092—dc22 [b] 2006025506 Manufactured in the United States of America 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 10987654321 This book is printed on Natures Book, which contains 50% post-consumer waste and meets the minimum requirements of ansi/niso z39.48-1992 (r 1997) (Permanence of Paper). -

Cuadernos De Etnomusicología Nº3

Cuadernos de Etnomusicología nº3 Cuadernos de Etnomusicología nº3 Marzo 2013 ISSN: 2014-4660 1 Cuadernos de Etnomusicología nº3 © “Músicas de la ciudad imaginada: modernidad, identidad y europeísmo en el videoclip y spot de rock andaluz para la campaña Córdoba 2016: Ciudad Europea de la Cultura”. Diego García Peinazo © “Música y política. El flamenco como seña de identidad nacional en TVE. La serie Rito y geografía del cante”. Juan Pedro Escudero Díaz © “Judas de Lady Gaga. María Magdalena como reintento de provocación”. Elena Monzón Pertejo © “El sonido como disciplina del orden: fenomenología e identidades sonoras en La Residencia”. Marcos Sapró Babiloni © “Etnomusicología y Cine. Investigaciones recientes en Asturias”. Héctor Braga Corral © “Funciones propagandísticas de la música cinematográfica en períodos bélicos. Una propuesta metodológica”. Lidia López Gómez © “La Voz del Fantasma de la ópera”. Alba Montoya Rubio © “Musicología, didáctica y audiovisuales: querer y poder”. Juan Carlos Montoya Rubio © “Las Silly Symphonies de Walt Disney: una introducción desde una perspectiva didáctica y motivacional”. Beatriz Hernández Polo © “Análisis cuantitativo de un pograma musical infantil de TV2: El club del pizzicato”. Santiago Pérez Aldeguer © “Programas musicales en televisión: Imagen e impacto en la Opinión Pública”. Alicia Álvarez Vaquero © “La inserción del número musical en las series de televisión: el papel de la música en Scrubs”. Judith Helvia García Martín © “Música e imagen en la obra y el pensamiento de Ramón Barce”. Miriam Mancheño Delgado © Facundo de la Viña y sus Seis impresiones para piano en los inicios del cine sonoro. Sheila Martínez Díaz © “La música de Chopin, un personaje más en la obra de Bergman”.