21 Iii. Historia Y Hábitat

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Devoción a La Virgen De La Cabeza En Mengíbar

la devoción a la virgen de la cabeza en mengíbar Sebastián Barahona Vallecillo cronista oficial de mengíbar reSUmen: en este trabajo se hace un estudio de la cofradía de la virgen de la cabeza de mengíbar, como la fundación de la misma, en el siglo Xvi. También se analiza la causa de la pérdida de los estatutos fundacionales, que hoy se encuentran en poder de un coleccionista particular; finalmente, se hace un estudio de las dos casas, que la cofradía ha tenido en el Santuario de Sierra morena, así como otros acontecimientos importantes, ocurridos a lo largo de su historia. abSTracT: in this work there is done a study of the confraternity of the virgin of mengíbar´s Head, as the foundation of the same one, in the 17 th century. also there is analyzed the reason loss of the functional bylaws, which today they find in power of a particular collector; and, finally, there is done a study of both houses, which the confraternity has had in the Sanctuary of Sierra morena, as well as other important events, happened along his (her, your) history. inTrodUcción Con gran satisfacción y orgullo, hemos querido participar en el número extraordinario del boletín, que el instituto de estudios giennenses va a editar, con motivo del i centenario de la coronación canónica de la virgen de la cabeza, Patrona de andújar y de la diócesis de Jaén, pues el testimonio de fe de los mengibareños y mengibareñas a la virgen de la cabeza, que ha perdurado a lo largo de los siglos, hace que nos unamos así a la historia de esta gloriosa y singular advocación mariana. -

Locales Sr Jaen

PROVINCIA DE JAÉN RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES TIPO LOCAL NOMBRE LOCAL LOCALIDAD PROVINCIA CAFÉ TERTULIA/BAR MUSICAL CASABLANCA ALCALÁ LA REAL JAÉN BAR/CAFETERÍA EL PARQUE ALCALÁ LA REAL JAÉN CERVECERIA/PUB EL PASO ALCALÁ LA REAL JAÉN BAR/CAFETERÍA IBIZA ALCALÁ LA REAL JAÉN PUB LA LOLA ALCALÁ LA REAL JAÉN CAFÉ/BAR LOS ALPES II ALCALÁ LA REAL JAÉN BAR AVENIDA ARJONA JAÉN HOSTAL BEN-NASSAR ARJONA JAÉN CAFETERÍA BONOSO Y MATEO ARJONA JAÉN CAFETERÍA CHUCHY ARJONA JAÉN BAR EL GALLO ARJONA JAÉN SALA DE FIESTAS NONO´S SON ARJONA JAÉN KIOSKO/BAR PASEO NUEVO ARJONA JAÉN BAR RINCÓN DE JOSÉ ARJONA JAÉN CATERING CASA ANDRÉS BAILÉN JAÉN BAR BAR CAFETERÍA Ñ BAILÉN JAÉN BAR BAR LA PIEDAD BAILÉN JAÉN BAR/CAFETERÍA CAFÉ BAR MI CASA BAILÉN JAÉN CAFETERÍA CAFÉ SIENA BAILÉN JAÉN BAR/CAFETERÍA CAFETERÍA BUENAVISTA BAILÉN JAÉN CAFETERÍA CAFETERÍA DANIEL BAILÉN JAÉN CATERING CASA ANDRÉS BAILÉN JAÉN BAR CERVECERÍA EL CAMINO BAILÉN JAÉN DISCOTECA DISCOTECA SEVEN BAILÉN JAÉN BAR LA BARRILERÍA BAILÉN JAÉN CAFETERÍA/BAR MESÓN ANDALUZ BAILÉN JAÉN PUB PUB CAMBALACHE BAILÉN JAÉN CAFETERÍA/RESTAURANTE RESTAURANTE LA TASCA BAILÉN JAÉN HOTEL/RESTAURANTE HOTEL RESTAURANTE BAÑOS BAÑOS DE LA ENCINA JAÉN PUB PELÓN BY TRIPI BAÑOS DE LA ENCINA JAÉN CAFETERÍA/PASTELERÍA PASTELERÍA "PASTELERÍA VILLODRES" BEAS DE SEGURA JAÉN CAFÉ/PUB PUB EDEN BEAS DE SEGURA JAÉN CAFÉ/PUB IBIZA DP BEAS DE SEGURA JAÉN DISCO PUB DISCO PUB TEMPLO BEAS DE SEGURA JAÉN CAFETERÍA/PASTELERÍA CAFÉ MOKA BEAS DE SEGURA JAÉN PUB/CAFETERÍA/HELADERÍA PUB-CAFETERÍA-HELADERÍA FM18 BEAS DE SEGURA -

Censo Sociedades Jaen 2020

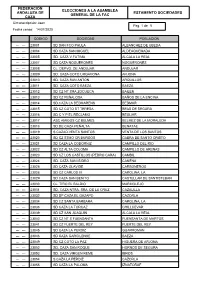

FEDERACIÓN ELECCIONES A LA ASAMBLEA ANDALUZA DE ESTAMENTO SOCIEDADES GENERAL DE LA FAC CAZA Circunscripción: Jaen Pag. 1 de 5 Fecha censo: 14/07/2020 CODIGO SOCIEDAD POBLACION --- --- 23001 SD SAN FCO PAULA ALBANCHEZ DE UBEDA --- --- 23004 SD CAZA SAN MIGUEL ALDEAQUEMADA --- --- 23005 SD. CAZA V.FATIMA ALCALA LA REAL --- --- 23007 SD CAZA NOGUERONES NOGUERONES --- --- 23008 CL. DEPVO. DE ANDUJAR ANDUJAR --- --- 23009 SD. CAZA COTO URGAVONA ARJONA --- --- 23010 SD. CAZA SAN ANTON ARQUILLOS --- --- 23011 SD. CAZA COTO BAEZA BAEZA --- --- 23012 SD CZ NT SRA ZOCUECA BAILEN --- --- 23013 SD CZ PEÑALOSA BAÑOS DE LA ENCINA --- --- 23014 SD.CAZA LA BEDMARENS BEDMAR --- --- 23015 SD CZ COTO ST TERESA BEAS DE SEGURA --- --- 23016 SD C Y P EL RECLAMO BEGIJAR --- --- 23017 ASC AMIGOS CZ BELMES BELMEZ DE LA MORALEDA --- --- 23018 SD.DE CAZA PEÑALTA BENATAE --- --- 23019 S.CAZAD.VENTA SANTOS VENTA DE LOS SANTOS --- --- 23020 SD CZ STMO CR BURGOS CABRA DE SANTO CRISTO --- --- 23021 SD CAZA LA CODORNIZ CAMPILLO DEL RIO --- --- 23022 SD CZ ALTA COLOMA CAMPILLO DE ARENAS --- --- 23023 SD CZ LOS CASTILLOS (PEDRO CARA) CAMBIL --- --- 23024 SD. CAZA SAN ISIDRO CANENA --- --- 23025 SD CAZA OLAVIDE CARBONEROS --- --- 23028 SD CZ CARLOS III CAROLINA, LA --- --- 23029 SD CAZA SAN BENITO CASTELLAR DE SANTISTEBAN --- --- 23030 CL. TIRO EL BALDIO MARMOLEJO --- --- 23031 SD. CAZA NTRA. SRA. DE LA CRUZ CAZALILLA --- --- 23032 SD DP CAZA EL GAZAPO CAZORLA --- --- 23034 SD CZ SANTA BARBARA CAROLINA, LA --- --- 23036 SD CAZA LA TORCAZ CHILLUEVAR --- --- 23039 SD CZ SAN JOAQUIN ALCALA LA REAL --- --- 23040 SD CZ NT S FUENSANTA FUENSANTA DE MARTOS --- --- 23041 SD CZ FUERTE DEL REY FUERTE DEL REY --- --- 23045 SD CAZA LA PERDIZ GUARROMAN --- --- 23046 SD CAZA GARCILENSE BAEZA --- --- 23049 SD CZ COTO LA PAZ HIGUERA DE ARJONA --- --- 23052 SD. -

Comportamiento Electoral Durante La Transición Democrática En Jaén: La Campiña Sur Y La Sierra De Cazorla

COMPORTAMIENTO ELECTORAL DURANTE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN JAÉN: LA CAMPIÑA SUR Y LA SIERRA DE CAZORLA Ana Belén Gómez Fernández Universidad de Jaén RESUMEN: Este artículo pretende mostrar el comportamiento electoral de dos comarcas de la pro- vincia de Jaén en los momentos iniciales de la transición a la democracia. El hecho de profundizar en estas comarcas no se debe a una elección aleatoria sino porque ambas representan comportamientos totalmente opuestos y dos opciones políticas típicamente diferenciadas. De una parte la Campiña Sur caracterizada por ser la comarca más dinámica y pluralista de la provincia, además de su inclinación por la opción de izquierdas; de otra, la Sierra de Cazorla se identifica con un comportamiento total- mente opuesto, sobre todo al principio de la transición democrática, cuando se incline por una opción más conservadora y no exista esa pluralidad de opciones políticas que presenta la Campiña Sur. ABSTRACT: This article endeavours to show the electoral behaviour of two areas of the province of Jaén at the beginning of the country’s transition towards democracy. The reason for analysing these two areas is not fortuitous as both represent totally opposite kinds of behaviour and two political options which are typically differentiated. On the one hand, the Campiña Sur is characterised for being the most dynamic and pluralist area of the province as well as showing a tendency to voting for the left-wing. On the other hand, the Sierra de Cazorla area reflects a totally opposite type of behaviour, especially at the beginning of the democratic transition, when it inclined more towards a conservative stance. -

El Legado De La Edad Media: El Régimen Señorial En El Reino De Jaén (Siglos XV-XVIII)

El legado de la Edad Media: el régimen señorial en el Reino de Jaén (siglos XV-XVIII) No pretende el presente trabajo exponer de modo exhaustivo to- das y cada una de las vicisitudes por las que atravesaron los seño- ríos y las familias que los detentaron en el Reino de Jaén, durante el largo período de cuatro siglos que nos ocupa. Más bien se trata de presentar el resultado de las investigaciones llevadas a cabo tanto por los historiadores preocupados por la historia giennense en este campo como por mí mismo. Para ello es de primordial interés establecer una primera evalua- ción de los pueblos que estuvieron situados bajo la órbita señorial desde el momento de la «Reconquista» del Reino hasta el siglo pa- sado, labor completa que, obviamente, desborda las pretensiones de cualquier investigador individual. No se agota, sin embargo, el estudio del régimen señorial en es- tos aspectos locales; este sistema de concebir la sociedad, que ocupa las Edades Media y Moderna, envuelve y caracteriza todas sus es- tructuras, hasta el extremo de que, incluso, los concejos realengos acaban siendo dominados por la nobleza local, que procura consti- tuir o ampliar su patrimonio a costa de los bienes de estos concejos. No obstante, tampoco esto debe extrañarnos, toda vez que el pro- pio concejo de realengo actúa con respecto a sus aldeas como un señor más, exigiéndoles la prestación de pleito-homenaje y la contri- bución de cantidades por diversos conceptos, así como sometiéndo- las a la directa jurisdicción de sus justicias. Podríamos definir el régimen señorial, siguiendo al profesor don Eduardo de Hinojosa, como «el conjunto de las relaciones de depen- dencia de unos individuos respecto de otros, ya por razón de la 798 Pedro A, Porras Arboledas persona, ya de la tierra [..], y la organización económica, social y política derivada de aquellas relaciones»’. -

Primer Urb Nismo Colonial En La Provincia De Jaén, Y Su Implantacion

PRIMER URB�NISMO COLONIAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN, Y SU IMPLANTACION COMO ANTECEDENTE DE DISEÑO URBANO PARA LAS CIUDADES HISPANOAMERICANAS Virginia Pérez Rodríguez PRESENTACIÓN Me es muy grato presentar aquí el estracto-resumen de la Conferencia pronunciada en el l. C.E. de Granada en Diciembre de 1985, dentro de un interesante ciclo, orga nizado por el catedrático de Historia del Arte,D.IgnacioHenares Cuellary elDepartamento deHisto n·a del Arte de la Fa cultadde Letras, en to rno al tema del Urbanismo histórico, sus distintos aspectos y aplicaciones; así como la aportación de los pocos trabajos de investigación que en aquella fe cha, año 1985, se habían reali zado,para dar luz o marcar una pauta sobre el estudio de las ciudades históricas, el urbanismo colo nial como un tipo de diseño, y las diversas circunstancias históricas que posiblemente darán lugar a la implantación de este urbanismo en Hispanoamérica, para las nuevaspobl aciones, como reflejo de una serie de corrientes culturales y teorías urbano-arquitectónicas propias de la ép oca. El comienzo de este trabajo de investigación tuvo lugar en el año 80, y se realizó tomando tres ejem plos de unidades coloniales, o poblamientos de tipo colonial, de la provincia deJa én: Mancha Real, los Vil/ares y Va ldepeñas de Ja én. Lo que a continuación se expone está referido al estudio concreto de estas unidades como ejemplo típicode implantación urbanística y con unafechadefundación (quese dem uestraen la investigación histórica )muyanteriora lo hasta entonces conocido,por los estudios realizados, que generalmente se habían refe n·do siempre a las unidades de Linares y la Carolina (suficientemente documentados)y con fe cha de fu ndación muy posterior. -

Poblamiento Romano En La Campiña Oriental De Jaén

POBLAMIENTO ROMANO EN LA CAMPIÑA ORIENTAL DE JAÉN Por Gregorio Guerrero Pulido LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. A zona objeto de nuestro estudio presenta las siguientes coordenadas: LLongitud: 3o 31’ - 3o 32’ y 3o 45’ - 3o 46’. Latitud: 3 7 ° 43’ - 37° 4 4 ’ y 37° 59’ - 38° 00’. Se trata de una unidad geográfica con los siguientes límites: Al norte: El río Guadalquivir. Al sur: En general, la curva de nivel de los 800 m. que, desde el río Torres, bordea las sierras de Pegalajar y el cerro San Cristóbal de La Guardia. Al este: El río Torres, afluente del Guadalquivir. Al oeste: El río Guadalbullón, afluente, igualmente, del Guadalquivir. Este territorio pertenece actualmente a los siguientes términos munici pales. La Guardia, Jaén, Mancha Real, Torres, Jimena, Baeza, Torreque- bradilla, Villatorres y Mengíbar. El marco cronológico clave para observar la evolución del poblamien- to es, sobre todo, el período de dominación romana en España. MEDIO FÍSICO (*). El valle alto del Guadalquivir coincide con la provincia de Jaén y está formado por tres unidades estructurales distintas: Sierra Morena, la Depre- (*) Para obtener un conocimiento preciso de características físicas en la provincia de Jaén, consultar la obra de H igueras A rnal, A ., El Alto Guadalquivir, Zaragoza, 1961. 38 BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES sión Central y el frente externo de las Serranías Subbéticas. La Depresión Central comprende, a su vez, dos regiones: la Loma de Úbeda y la Campi ña, siendo la parte oriental de esta última la que nos ocupa. I. FUENTES ARQUEOLÓGICAS. Para elaborar la carta arqueológica, diremos que se ha hecho una pros pección selectiva, no sistemática, basándonos en las características físicas del terreno como pueden ser: la topografía, la proximidad a cursos de agua, a antiguos caminos, a minas o canteras, etc., y en la tradición oral o escri ta. -

Unidad Iii El Patrimonio Etnográfico I 174 Patrimonio Cultural En Sierra Mágina

FIESTAS Y ROMERIAS 173 UNIDAD III EL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO I 174 PATRIMONIO CULTURAL EN SIERRA MÁGINA PATRIMONIO CULTURAL EN SIERRA MÁGINA FIESTAS Y ROMERIAS 175 INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN En esta tercera unidad didáctica estudiamos la cultura de nuestras gentes, sus fiestas y romerías, el mundo mágico y su gastronomía, basada en el aceite. En el tema IX realizaremos un recorrido por las fiestas y romerías de la comarca, haciendo especial hincapié en la fiesta de moros y cristianos, como identitaria de la comarca. Estudiaremos en el tema X, las tradiciones relacionadas con todos los actos de la vida y el folclore. El curanderismo, las apariciones paranormales, las leyendas, etc., que trata- remos en el tema XI, nos dará las claves para conocer el aspecto más mágico de Sierra Mágina. El tema XII, versará sobre la cultura del aceite, como principal recurso eco- nómico de la comarca en los últimos 150 años. Y sobre el que se han vertebrado muchos de los actuales modos de vida. Sierra Mágina tiene otras actividades etnográficas que no se recogen en estas páginas, como son aquellas que giran en torno a la Semana Santa. Este tipo de actividades están muy generalizadas por el resto de la geografía y son mucho más conocidas. El alumno al finalizar el estudio de la unidad habrá adquirido unos conoci- mientos sobre la personalidad de las gentes de la comarca y de cómo se ha ido conformando esta personalidad. Qué factores externos e internos han influido en el carácter y sobre todo la influencia del medio físico. Con el estudio de esta unidad didáctica obtendrá el alumno una visión de la singularidad etnográfica de la comarca de Mágina. -

1823 – Batalla De Campillo De Arenas

1823 - BATALLA DE CAMPILLO DE ARENAS: VICTORIA ESPAÑOLA FRENTE... 99 1823 – BATALLA DE CAMPILLO DE ARENAS: VICTORIA ESPAÑOLA FRENTE A LOS CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS Jesús Ángel Romero Aranda RESUMEN SUMMARY En el año 1823 la localidad de Campillo de Arenas In the year 1823 the village called Campillo de fue el campo de batalla de los ejércitos español y Arenas was the battlefield for the Spanish and francés en el contexto de la invasión francesa para French armies during the French invasion, to restaurar el régimen absolutista de Fernando VII, restore the absolutist regime of Fernando the VII. acabando con el Trienio Liberal iniciado tres años This, eventually finished with the «Trienio antes. Liberal» (Liberal Trienium) which had begun just three years before. L a Batalla de Campillo de Arenas acaecida el año 1823 constituye una de las grandes desconocidas de la historia de la provincia. En Jaén, lugar donde han sucedido a lo largo de la historia numerosos enfrentamientos bélicos, probable- mente es el combate mas importante librado tras los de Baécula en las Guerras Púnicas, las Navas de Tolosa en la Reconquista y Bailén en las Guerras Napoleónicas, pero, frente a estas batallas, la de Campillo es casi desconocida; ello pese a que supuso la única ocasión en que el ejército francés en la campaña de 1823 fue detenido por las fuerzas españolas, durante la conocida invasión de los llamados Cien Mil Hijos de San Luis venidos para restaurar el poder absoluto de Fernando VII y acabando con el Trienio Constitucional (1820-1823). Así, so- bre la batalla existen escasos y fragmentarios estudios sobre la misma, vacío que este artículo tratará de subsanar en la medida de lo posible. -

Programa Dino Jaen

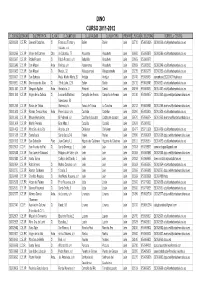

DINO CURSO 2011-2012 C_CODIGOS_DENOMINA D_ESPECIFICA S_VIA D_DOMICILIO D_LOCALIDAD D_MUNICIPIO D_PROVINCIAC_POSTALN_TELEFONO CORREO_e CENTRO 23000039 C.E.PR. General Castaños C/ Francisco Tomás y Bailén Bailén Jaén 23710 953609926 [email protected] Valiente, s/n 23000283 C.E.I.P. Virgen del Carmen Ctra. de Córdoba, 77 Alcaudete Alcaudete Jaén 23660 953366878 [email protected] 23000337 C.E.I.P. Pablo Picasso C/ Pablo Picasso, s/n. Bobadilla Alcaudete Jaén 23669 953366970 23000349 C.E.I.P. San Miguel Avda. Delicias s/n Noguerones Alcaudete Jaén 23669 953366123 [email protected] 23000362 C.E.I.P. San Miguel C/ Mesón, 32 Aldeaquemada Aldeaquemada Jaén 23215 953609750 [email protected] 23000507 C.E.I.P. San Eufrasio Rvda. Madre Marta, 30 Andújar Andújar Jaén 23740 953539524 [email protected] 23000921 C.E.PR. Diecinueve de Julio C/ 19 de Julio, 123 Bailén Bailén Jaén 23710 953609545 [email protected] 23001147 C.E.I.P. Gregorio Aguilar Avda. Andalucía, 17 Arbuniel Cambil Jaén 23193 953366454 [email protected] 23001160 C.E.I.P. Virgen de la Cabeza C/ Leonardo Martínez Campillo de Arenas Campillo de Arenas Jaén 23130 953366957 [email protected] Valenzuela, 54 23001299 C.E.I.P. Navas de Tolosa Alamos,s/n. Navas de Tolosa La Carolina Jaén 23212 953609949 [email protected] 23001329 C.E.I.P. Román Crespo Hoyo Avda. Pepe López, s/n Castellar Castellar Jaén 23260 953409904 [email protected] 23001330 C.E.I.P. Miguel Hernández El Pedregal, s/n Castillo de Locubín Castillo de Locubín Jaén 23670 953599554 [email protected] 23001366 C.E.I.P. -

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS-Cazorla 2 De Junio

TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES EN PEQUEÑOS MUNICIPOS TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS MAGDALENA MADRIGAL GARCIA SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA-JAEN. S.A . Gestión del CICLO INTEGRAL DEL AGUA, Cazorla, 2 y 3 de Junio de 2010 GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, Cazorla, 2 y 3 de junio de 2010 Página 1 TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES EN PEQUEÑOS MUNICIPOS TRATAMIENTO DE LAS AGUAS POTABLES EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS 1.- INTRODUCCIÓN El principal objetivo de La Sociedad Mixta del Agua ( somajasa ) es la gestión de las fuentes de agua, tratamiento y distribución así como su calidad hasta que el agua llega al grifo del consumidor. El otro objetivo de la empresa es el control continuo del agua de proceso de depuración para que su devolución de agua depurada al medio natural tenga garantía de calidad para el cauce. somajasa gestiona en baja 33 municipios cuyo sistema de abastecimiento y distribución varia desde la existencia de tres Consorcios como son el de La Loma, El Rumblar y El Condado que abastecen a 15, 10 y 6 municipios respectivamente, a otros sistemas independientes que se abastecen o a través de una red que proviene de una planta de tratamiento no gestionada por somajasa, es el caso de Porcuna y Arjona, Mancha Real o municipios que tienen su propio abastecimiento como por ejemplo la Iruela Quesada, Peal de Becerro, además existen 3 municipios gestionados en Alta , Úbeda, Villacarrillo y Begijar. Unas poblaciones que oscilan entre los 39.111 habitantes del municipio de Andújar hasta pequeñas pedanías o agrupaciones de población -

Cuadro Médico Cosalud Jaén

Cuadro médico de Jaen CENTROS HOSPITALARIOS LABORATORIO VERA VALIENTE (CENTRAL) SANATORIO MEDICO-QUIRURGICO CRISTO REY 953242606 p.p.h. CL SAN CLEMENTE nº 3 Piso: 01 953250440 23004 JAEN PS LA ESTACIÓN nº 40 23008 JAEN LABORATORIO VERA VALIENTE (CLINIMEC) URGENCIAS 953242606 p.p.h. CL SEFARAD nº 34 Piso: BJ SANATORIO MEDICO-QUIRURGICO CRISTO REY 23006 JAEN 953250440 MARTES Y JUEVES 8:30 A 10:30H PS LA ESTACIÓN nº 40 23008 JAEN MEMBRADO MARTINEZ, TOMAS 953250652 JAEN AV ANDALUCÍA nº 32 Piso: BJ ACUPUNTURA 23006 JAEN DE 9 A 14 Y DE 17,30 A 19,30 H. CLINICA CLIVINA JAEN (GRUPO VITAUDIO) 953221428 SANATORIO MEDICO-QUIRURGICO CRISTO REY PA LA CONSTITUCIÓN nº 12 953250440 23001 JAEN PS LA ESTACIÓN nº 40 23008 JAEN ALERGOLOGIA MAYORGAS COSTOYA, RAFAEL (CLINICA CLIVINA) ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 953221428 p.p.h. MARTINEZ GAMEZ, FRANCISCO JAVIER AV ANDALUCIA nº 2 Piso: EN SANATORIO MEDICO-QUIRURGICO CRISTO REY 23006 JAEN 953225571 p.p.h. CL CATALUÑA nº 4 Piso: 01 Puerta: B PERALTA PRIETO, VICTORIANO JAVIER 23009 JAEN 953228825 CL CRUZ ROJA ESPAÑOLA nº 2 APARATO DIGESTIVO 23007 JAEN SERRANO GONZALEZ, MANUEL SAIZ DE MARCO, AGUSTIN SANATORIO MEDICO-QUIRURGICO CRISTO REY 953258180 953257339 CL ENRIQUE PONCE nº 5 Piso: 01 Puerta: D PS LA ESTACION nº 25 Piso: 09 23006 JAEN 23001 JAEN LUNES, MARTES Y JUEVES TARDES URBANO GUIJARRO, EVA MARIA (C.M. LA ESTRELLA CIRUGIA MAXILOFACIAL JAEN) 953031101 p.p.h. MOLINA MARTINEZ, MANUEL PS LA ESTACIÓN nº 9 Piso: 01 Puerta: b 953891393 p.p.h. 23007 JAEN PS ESPAÑA nº 6 Piso: EN 23008 JAEN ANALISIS CLINICOS ALMAZAN-ALONSO CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 953254848 CLINICA BEIMAN JAEN AV MADRID nº 10 Piso: BJ 953332022 p.p.h.