Rapport D'enquête PPRI Latour Bas Elne.Version

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor RESEARCH IN MEDIEVAL CULTURE Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Medieval Institute Publications is a program of The Medieval Institute, College of Arts and Sciences Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor MEDIEVAL INSTITUTE PUBLICATIONS Western Michigan University Kalamazoo Copyright © 2015 by the Board of Trustees of Western Michigan University All rights reserved Manufactured in the United States of America This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Taylor, Robert A. (Robert Allen), 1937- Bibliographical guide to the study of the troubadours and old Occitan literature / Robert A. Taylor. pages cm Includes index. Summary: "This volume provides offers an annotated listing of over two thousand recent books and articles that treat all categories of Occitan literature from the earli- est enigmatic texts to the works of Jordi de Sant Jordi, an Occitano-Catalan poet who died young in 1424. The works chosen for inclusion are intended to provide a rational introduction to the many thousands of studies that have appeared over the last thirty-five years. The listings provide descriptive comments about each contri- bution, with occasional remarks on striking or controversial content and numerous cross-references to identify complementary studies or differing opinions" -- Pro- vided by publisher. ISBN 978-1-58044-207-7 (Paperback : alk. paper) 1. Provençal literature--Bibliography. 2. Occitan literature--Bibliography. 3. Troubadours--Bibliography. 4. Civilization, Medieval, in literature--Bibliography. -

AUTOCAR Pyrénées Orientales Théza > Elne

THÉZA > ELNE BAGES > ELNE ANNÉE 2019 - 2020 Du 02/09/2019 au 31/08/2020 Pyrénées JOURS SEMAINE Vendredi JOURS SEMAINE L à S Orientales PÉRIODES SCOLAIRES • PÉRIODES SCOLAIRES • PETITES VACANCES PETITES VACANCES d • • e435 e n v Horaires i g e ÉTÉ ÉTÉ i • • l n t a l a Transporteur / numéro de ligne 576 Transporteur / numéro de ligne 576 L 576 Théza Place 09:15 Bages Rond Point 08:35 AUTOCAR Corneilla del Vercol Rond Point du Sud RN 114 09:20 Centre de Secours 08:35 Allée Paul Claudel 09:20 Auto Ecole 08:35 Montescot Mairie 09:30 Christ 08:35 Lotissement Cantayres 09:30 Bajolles 08:35 Elne Agence IFAC 09:35 Brouilla Avenue Clémenceau 08:50 Mairie 09:37 Pont 08:50 Ortaffa Chemin de Laroque 08:55 Ne circule pas les jours fériés Pic Néoulous 08:55 Place Jean Moulin 08:55 Elne Agence IFAC 09:05 Ligne 576 (ex 435) Ne circule pas les jours fériés Théza > Elne lio.laregion.fr Oc-1907_FHBus_PO-576_4V.indd 1-3 23/08/2019 18:15 À partir du 1er septembre 2019, les numéros de lignes Calendrier ELNE > THÉZA du réseau liO dans les Pyrénées-Orientales évoluent. Les lignes d’autocar sont harmonisées à l’échelle régionale 2019 2020 JOURS SEMAINE Vendredi afi n de vous offrir un service simple et adapté à vos Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août PÉRIODES SCOLAIRES besoins du quotidien. D 1 M 1 V 1 D 1 Me 1 S 1 D 1 Me 1 V 1 L 1 Me 1 S 1 • L 2 Me 2 S 2 L 2 J 2 D 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J 2 D 2 PETITES VACANCES • Où acheter son titre de transport ? M 3 J 3 D 3 M 3 V 3 L 3 M 3 V 3 D 3 Me 3 V 3 L 3 ÉTÉ • ● A bord du véhicule Me 4 V 4 L 4 Me 4 S 4 M -

Les Itinéraires Nature

Port-la-Nouvelle Couiza Leucate INFORMATIONS TOURISTIQUES De Paris, Lyon, Marseille, Qualité Tourisme Toulouse, Montpellier, Narbonne Qualité Tourisme Accueil Occitanie Tourisme & Handicap Vélo Tuchan Sud de France J4 › ALÉNYA E4 › MOLITG-LES-BAINS - (CAT. I) Quillan Tél. +33 4 68 22 54 56 - www.alenya.fr Tél. +33 4 68 05 41 02 OPOUL-PÉRILLOS G2 › AMÉLIE-LES-BAINS - (CAT. I) www.tourisme-canigou.com 34 Tél. +33 4 68 39 01 98 C2 › MONT-LOUIS AUDE www.amelie-les-bains.com Tél. +33 4 68 04 21 97 - www.mont-louis.net VINGRAU J3 › ARGELÈS-SUR-MER - (CAT. I) I4 › PERPIGNAN Tél. +33 4 68 81 15 85 Château de Quéribus ÉTANG Site des Dosses Tél. +33 4 68 66 30 30 Gorges de Galamus www.argeles-sur-mer-tourisme.com SALSES-LE-CHÂTEAU DE SALSES www.perpignantourisme.com 30 G2 › ARLES-SUR-TECH K2 › PORT-VENDRES - (CAT. II) 31 PRUGNANES 35 Musée de la préhistoire Tél. +33 4 68 39 11 99 De Toulouse ST-PAUL Chapitre de St Paul de Fenouillet Tél. +33 4 68 82 07 54 MAURY www.tourisme-haut-vallespir.com par Quillan DE FENOUILLET TAUTAVEL www.port-vendres.com AGLY K2 › BANYULS-SUR-MER - (CAT. I) CAUDIÈS-DE E3 › PRADES - (CAT. I) FENOUILLÈDES Tél. +33 4 68 88 31 58 TOUR DEL FAR Salanque Tél. +33 4 68 05 41 02 ST-MARTIN LESQUERDE PORT BARCARÈS www.banyuls-sur-mer.com www.tourisme-canigou.com DE FENOUILLET CASES ST-HIPPOLYTE ESPIRA LE BARCARÈS C2 › BOLQUÈRE-PYRÉNÉES 2000 Fenouillèdes VERDOUBLE DE-PÈNE F1 › PRATS-DE-MOLLO-LA PRESTE FENOUILLET DE-L’AGLY Tél. -

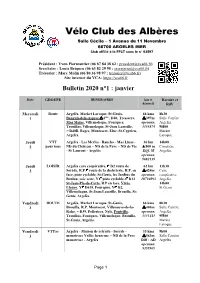

1-Janvier2020-1

Vélo Club des Albères Salle Cécile – 1 Avenue du 11 Novembre 66700 ARGELES /MER Club affilié à la FFCT sous le n° 03597 Président : Yvon Piermantier (06 87 84 38 62 ; [email protected]) Secrétaire : Louis Briqueu (06 63 82 29 95 ; [email protected]) Trésorier : Marc Molin (06 80 36 98 97 ; [email protected]) Site internet du VCA: https://vca66.fr Bulletin 2020 n°1 : janvier Date GROUPE IRINERAIRES km et Horaire et dénivelé RdV Mercredi Route Argelès, Market Laroque, St-Genis, 66 kms 8h30 1 Banyuls-dels-Aspres 4ème, D40, Tresserre, 397m Salle Carrère Mas Mules, Villemolaque, Fourques, openrun. Argelès. Trouillas, Villemolaque, St-Jean Lasseille, 3355874 9H00 ←D40B, Bages, Montescot, Elne, St-Cyprien, Market Argelès. Laroque. Jeudi VTT Argelès - Les Merles - Rancho - Mas Linas - 36 km 14h00 2 pour tous ND du Château – ND de la Pave – ND de Vie 800 m Cimetière - St Laurent - Argelès Diff. M Argelès. openrun. 9882139 Jeudi LOISIR Argelès cave coopérative, D2 route de 62 km 13h30 2 Sorède, R.P. route de la déchèterie, R.P. en 424m Cave face, piste cyclable, St-Genis, les Jardins du openrun. coopérative Boulou, voie verte, Y piste cyclable, D13 10794093 Argelès. St-Jean-Pla-de-Corts, R.P en face, Vivès, 14h00 Llauro, Y D615, Fourques, Y D2, St Genis Villemolaque, St-Jean-Lasseille, Brouilla, St- Genis, Argelès. Vendredi ROUTE Argelès, Market Laroque, St-Genis, 66 kms 8h30 3 Brouilla, R.P. Montescot, Villeneuve-de-la- 404m Salle Carrère Raho, ←D39, Pollestres, Nyls, Ponteilla, openrun. Argelès. Trouillas, Fourques, Villemolaque, Brouilla, 3331441 9H00 St-Genis, Argelès. -

Parcours Route

PARCOURS ROUTE KM PARCOURS 53 StEsteve-Baho-Pezilla-LaDone-Estagel-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 53 StEsteve-Baho-Villeneuve-Pezilla-LaDone-Calces-Baixas-Espira-DirectionMontpins-Rivesaltes-Peyrestortes-Llabanere 54 Villeneuve-LeSoler-Thuir-Castelnou-Auxineill-Corbere-Millas-Corneilla-Pezilla-Villeneuve 54 Villeneuve-Pezilla-StFeliu-Thuir-Castelnou-Auxineill-Corbère-StFeliu-Pezilla-Villeneuve 55 Pia-Rivesaltes-Salses-StHyppolyte-StLaurent-Torreilles-SteMarie-Canet-JardinStJacques 55 StEsteve-Baixas-Calces-LaDone-Estagel-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Direction 4chemin-D616-StEsteve 57 Villeneuve-Pezilla-LaDone-Estagel-Latour-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 57 StEsteve-Baho-Villeneuve-LeSoler-StFeliu-Millas-Corneilla-Pezilla-4Chemins-Baixas-Espira-Rivesaltes-Pia 58 Villeneuve-LeSoler-Thuir-Terrats-Fourques-Villemolaque-StJean-Brouilla-Ortaffa-Bages-VilleneuveLaRaho 59 Pia-Rivesaltes-Salses-StHyppolyte-StLaurent-Torreilles-TorreillesPlage-SteMarie-Canet-JardinStJacques 59 Villeneuve-Pezilla-Corneilla-Millas-Ille-Corbere-Thuir-LeSoler-Villeneuve-StEsteve Toulouges-LeSoler-StFeliuD’Avall-StFeliuD’Amont-Millas-Nefiach-Ille-Corbere-L’Auxineil-Castelnou-Thuir-Llupia-PisteCyclable-Canohes- 59 Toulouges 59 Cabestany-Saleilles-VilleneuveDeLaRaho-Montescot-Brouilla-StJean-Villemolaque-Trouillas-Thuir-LeSoler-Villeneuve-Baho-StEsteve 60 StEsteve-Baixas-Calces-LaDone-Estagel-MasCamps-LaTour-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 60 StEsteve-Baho-Pezilla-Corneilla-LaBataille-Estagel-LaDone-Pezilla-4Chemins-Baixas-Peyrestortes-Llabanere -

Fiche ZNIEFF Languedoc-Roussillon

ZNIEFF de type I n° 6617-5106 Vallée du Tech de Céret à Ortaffa Identifiant national : 910030498 Modernisation de l'inventaire ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique Région Languedoc-Roussillon Edition 2008 - 2010 Département(s) : Pyrénées-Orientales Maîtrise d'ouvrage Secrétariat Scientifique et Coordination des données Technique et Coordination "Flore et Habitats Naturels" des données "Faune" avec le soutien financier de : et la collaboration des porteurs de données et du CSRPN Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération ZNIEFF de type I Vallée du Tech de Céret à Ortaffa n° 6617-5106 Identifiant national : 910030498 *La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu. 1. Localisation et description générale - Communes concernées par la ZNIEFF Département des Pyrénées Orientales Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%) 66178 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS 113 ha 18 % 66024 LE BOULOU 90 ha 15 % 66049 CERET 77 ha 13 % 66115 MONTESQUIEU-DES-ALBERES 76 ha 12 % 66026 BROUILLA 72 ha 12 % 66129 ORTAFFA 61 ha 10 % 66225 VILLELONGUE-DELS-MONTS 51 ha 8 % 66214 TRESSERRE 39 ha 6 % 66015 BANYULS-DELS-ASPRES 20 ha 3 % 66175 SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 10 ha 2 % La ZNIEFF « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa » est située au sud du département des Pyrénées-Orientales. Elle englobe un linéaire d'environ 20 kilomètres du fleuve du Tech, entre la ville de Céret, aux portes du Vallespir, et le village d'Ortaffa, dans la plaine du Roussillon. Le territoire défini occupe une superficie de près de 612 hectares pour une altitude variant entre 20 et 140 mètres. -

Battle of Le Boulou Paulilles to Banyuls-Sur-Mer

P-OP-O Life LifeLife inin thethe Pyrénées-Orientales Pyrénées Orientales Out for the Day Battle of Le Boulou Walk The Region Paulilles to Banyuls-sur-Mer AMÉLIOREZ VOTRE ANGLAIS Autumn 2012 AND TEST YOUR FRENCH FREE / GRATUIT Nº 37 Your English Speaking Services Directory www.anglophone-direct.com Fond perdu 31/10/11 9:11 Page 1 Edito... Don’t batten down those hatches yet ‚ summer Register for our is most definitely not over here in the P-O and free weekly newsletter, we have many more long sunny days ahead. Lazy and stay up to date with WINDOWS, DOORS, SHUTTERS & CONSERVATORIES walks on deserted golden beaches, meanderings life in the Pyrénées-Orientales. www.anglophone -direct.com through endless hills, orchards and vines against a background of cloudless blue sky, that incredible Installing the very best since 1980 melange of every shade of green, red, brown and gold to delight Call or visit our showroom to talk the heart of artist and photographer, lift the spirits and warm the soul. with our English speaking experts. We also design Yes, autumn is absolutely my favourite time of the year with its dry warm days and and install beautiful cooler nights and a few drops of rain after such a dry summer will be very welcome! Unrivalled 30 year guarantee conservatories. We have dedicated a large part of this autumn P-O Life to remembrance, lest we ever forget the struggles and lost lives of the past which allow No obligation free quotation – Finance available subject to status us to sit on shady terraces in the present, tasting and toasting the toils of a land which has seen its fair share of blood, sweat and tears. -

INFO CONCEPT 1 PLU – LATOUR-BAS-ELNE Table Des Matières

PLU – LATOUR-BAS-ELNE Table des matières La première phase d’élaboration ou de révision du Plan Local d’Urbanisme consiste à réaliser un diagnostic à l’échelle du territoire. Ce regard porté sur le territoire, sur les hommes et au-delà sur les échanges et les synergies avec les territoires environnants doit permettre de mesurer les atouts et les faiblesses caractéristiques de la commune ainsi que leurs évolutions prévisibles afin de cerner les enjeux et les besoins devant guider l’élaboration du projet communal (seconde phase d’élaboration du PLU). Il s’agit donc d’un état des lieux dynamique, qui analyse l’évolution de la commune et se projette dans l’avenir. La nouvelle place accordée au « Diagnostic de Territoire et de l’Etat Initial de l’Environnement », pièce n°1a du dossier de PLU, fait que celui-ci doit fournir une vision dynamique du territoire et retranscrire d’une certaine façon les réflexions qui ont nourri la démarche de PLU. De fait, celui-ci a été réactualisé à toutes les étapes qui ont ponctuées l’élaboration du dossier de PLU. INFO CONCEPT 1 PLU – LATOUR-BAS-ELNE Table des matières TABLE DES MATIERES Table des matières ............................................................................................................................. 2 Partie I : Mise en Place du PLU ……………...……………………………………………6 I. 1. Ont participé à l’Elaboration du PLU… ................................................................................... 7 I. 2. Qu’Est-ce qu’un PLU ? ................................................................................................................ 8 I. 3. Chronologie du POS ................................................................................................................. 10 I. 4. Objectifs de la révision générale du Plan d’Occupations des Sols (POS) et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) ................................................................................. 11 Partie II : Le Cadre du PLU, la prise en compte des intérêts supérieurs …………13 II.1. -

Les Ram Des Pyrénées-Orientales

LES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DANS LES PYRENEES-ORIENTALES • Agly - Fenouillèdes et Estagel • Bompas Communes couvertes : Ansignan, Caramany, Caudies, Esta- Place David Vidal - 66430 Bompas - 04 68 34 76 38 gel, Fenouillet, Feilluns, Fosse, Lansac, Latour-de-France, Les- [email protected] querde, Le Vivier, Maury, Pézilla-de-Conflent, Planèzes, Prats-de- Sournia, Prugnanes, Rabouillet, Rasiguères, St-Arnac, St-Martin • Cabestany de Fenouillet, St-Paul de Fenouillet, Trilla, Vira Espace Enfance - 16 av. Célestin Freinet - 66330 Cabestany 04 68 50 91 61 - [email protected] les Rue de la Fou - 66220 Saint-Paul de Fenouillet • Canet-en-Roussillon Ram 06 38 49 19 35 - [email protected] Rue des salins - 66140 Canet-en-Roussillon Relais assistants maternels • Albères - Côte Vermeille 04 68 86 71 71 - [email protected] Communes couvertes : Argelès-sur-Mer, Bages, Elne, Ortaffa, Palau del Vidre, Sorède, St-André, Laroque-des-Albères, Mon- • Canohes tesquieu-des-Albères, St-Génis-des-Fontaines, Villelongue-dels- 3 rue Romain Escudier - 66680 Canohes des Pyrénées-Orientales 04 68 21 06 07 - [email protected] Monts, Banyuls-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Cerbère 3 allée Ferdinand Buisson - 66700 Argelès-sur-Mer • Perpignan Nord 04 68 55 58 90 - 06 85 20 28 73 25 bis rue Samuel de Champlain - 66000 Perpignan [email protected] 04 68 52 30 38 - [email protected] La Caf coordonne le réseau des • Perpignan Sud Relais assistants maternels • Aspres Communes couvertes : Banyuls-des-Aspres, -

Bulletin Municipal AOÛT

2015 Bulletin Municipal AOÛT d’Infos & ORTAFFAactualités de la commune d’Ortaffa BMO N°66 BMO mairie-ortaffa.fr ACCUEIL DE LOISIRS : RANDONNÉES, PISCINE, CANYONING, OLYMPIADES... LIONS CLUB Sommaire Remise de chèques à des associations • Compostage • Urbanisme • Lions Club et CCAS • Accueil de loisirs • Rentrée scolaire • Cantine • NAP • Atelier théâtre enfant/ado ATELIER THÉÂTRE • CAUE 66 Nouveau pour les enfants et ados • Voisins vigilants • ASVP Recrutement COMPOSTAGE Symbole du développement durable • Fête d’Ortaffa • Bibliothèque • Carte d’identité • Théâtre de l’Olibède • Camirando • Club Amitiés Loisirs • Les Pro d’Ortaffa • Anciens combattants • Que es aixo? COMMÉMORATION de l’appel du 18 juin 1940 Le compostage Symbole du développement durable La réduction des déchets constitue un axe essentiel du développement durable. Il s’agit de satisfaire nos besoins, tout en adoptant un regard nouveau sur ce que nous jetons. Mais, nous devons aussi prendre conscience que, moins de déchets nous mettrons dans le container à ordures ména- gères, moins nos taxes, liées au traitement de ces déchets, augmenteront. En 2010, le Sydetom 66 s’est engagé dans l’élaboration d’un programme local de prévention des déchets, en signant un partenariat avec l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Cette démarche, qui s’inscrit dans la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, a pour objectif la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets produits par les ménages et les professionnels des Pyrénées Orientales et en conséquence, la diminution de la masse des déchets à prendre en charge par les collectivités. -

Répartition Communale Du Potentiel Radon Géogénique Des Pyrénées-Orientales ¯

Répartition communale du potentiel radon géogénique des Pyrénées-Orientales ¯ Opoul-Périllos Vingrau Salses-le-Château Prugnanes Saint-Paul-de-Fenouillet Maury Caudiès-de-Fenouillèdes Tautavel Le Barcarès Saint-Hippolyte Espira-de-l'Agly Lesquerde Saint-Laurent-de-la-Salanque FosseSaint-Martin-de-Fenouillet Cases-de-Pène Fenouillet Rivesaltes Saint-Arnac RasiguèresPlanèzes Latour-de-France Lansac Estagel Vira Le Vivier Felluns Ansignan Claira Torreilles Calce Peyrestortes Prats-de-Sournia Cassagnes Baixas Pia Montner Pézilla-de-ConflentTrilla Caramany Rabouillet Bompas Sainte-Marie Bélesta Villelongue-de-la-Salanque Sournia Saint-Estève Trévillach Corneilla-la-Rivière Pézilla-la-Rivière Baho Montalba-le-Château Millas Villeneuve-la-Rivière Campoussy Néfiach Perpignan Tarerach Mosset Canet-en-Roussillon Ille-sur-Têt Saint-Féliu-d'Amont Le Soler Cabestany Saint-Féliu-d'Avall Toulouges Molitg-les-Bains Arboussols Corbère-les-Cabanes Saint-Nazaire Puyvalador Eus Rodès Saleilles Corbère Canohès Urbanya BouleternèreSaint-Michel-de-Llotes Fontrabiouse Réal Campôme Catllar Vinça Villeneuve-de-la-Raho Marquixanes Thuir Pollestres Théza Alénya Ponteilla Nohèdes Camélas Rigarda Llupia Formiguères Sansa Espira-de-Conflent Corneilla-del-Vercol Saint-Cyprien Conat Masos Joch Casefabre Ria-Sirach Prades CastelnouSainte-Colombe-de-la-Commanderie Montescot Bages Finestret Trouillas Latour-Bas-Elne Codalet Terrats Elne Olette Villefranche-de-Conflent Caixas Railleu Glorianes Villemolaque Boule-d'Amont Angles Matemale Jujols Clara Montauriol Fourques Saint-Jean-Lasseille -

Partie3-Annexes Orientations

4. '2&80(176*5$3+,48(6 PDPFCI 2016 ± PARTIE IV : Documents Graphiques 140 Département des Pyrénées-Orientales Massifs forestiers et aléa feu de forêt échelle : 1 / 300 000° - Date : octobre 2015 - Sources: BD carto® ©IGN, DDTM 66, alea dép. - Auteur : ONF Pôle DFCI 11 / 66 Corbières Fenouillèdes Plaine Roussillon Capcir Conflent Aspres Cerdagne Albères Vallespir Limite de Massif Aléa feu de forêt Très faible Faible Modéré Elevé 05 10 20 Kilomètres Très élevé Département des Pyrénées-Orientales Les massifs forestiers 1:300 000 Sources : INSEE, RGP 2010 et BD TOPO®, ©IGN ONF DFCI - 14/09/2015 Limites Communales Massifs forestiers Opoul-Périllos Albères Vingrau Aspres Salses-le-Château Prugnanes Saint-Paul-de-Fenouillet Maury Capcir Caudiès-de-Fenouillèdes Tautavel Barcarès Saint-Hippolyte Cerdagne Lesquerde Espira-de-l'Agly Saint-Laurent-de-la-Salanque Fosse Cases-de-Pène Fenouillet Saint-Martin Planèzes Rivesaltes Saint-Arnac Rasiguères Conflent Latour-de-France Vivier Lansac Estagel Vira Claira Felluns Ansignan Torreilles Corbières Calce Peyrestortes Pia Prats-de-Sournia Cassagnes Baixas Trilla Montner Pézilla-de-Conflent Caramany Rabouillet Fenouillèdes Bompas Sainte-Marie Bélesta Villelongue-de-la-Salanque Sournia Corneilla-la-Rivière Saint-Estève Trévillach Plaine Roussillon Pézilla-la-Rivière Baho Montalba-le-Château Néfiach Millas Campoussy Villeneuve-la-Rivière Perpignan Tarerach Canet en Roussillon Vallespir Mosset Saint-Féliu-d'Amont Ille-sur-Têt Soler Cabestany Saint-Féliu-d'Avall Toulouges Molitg-les-Bains Arboussols Rodès