Sprache Der Gegenwart

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

John Lennon from ‘Imagine’ to Martyrdom Paul Mccartney Wings – Band on the Run George Harrison All Things Must Pass Ringo Starr the Boogaloo Beatle

THE YEARS 1970 -19 8 0 John Lennon From ‘Imagine’ to martyrdom Paul McCartney Wings – band on the run George Harrison All things must pass Ringo Starr The boogaloo Beatle The genuine article VOLUME 2 ISSUE 3 UK £5.99 Packed with classic interviews, reviews and photos from the archives of NME and Melody Maker www.jackdaniels.com ©2005 Jack Daniel’s. All Rights Reserved. JACK DANIEL’S and OLD NO. 7 are registered trademarks. A fine sippin’ whiskey is best enjoyed responsibly. by Billy Preston t’s hard to believe it’s been over sent word for me to come by, we got to – all I remember was we had a groove going and 40 years since I fi rst met The jamming and one thing led to another and someone said “take a solo”, then when the album Beatles in Hamburg in 1962. I ended up recording in the studio with came out my name was there on the song. Plenty I arrived to do a two-week them. The press called me the Fifth Beatle of other musicians worked with them at that time, residency at the Star Club with but I was just really happy to be there. people like Eric Clapton, but they chose to give me Little Richard. He was a hero of theirs Things were hard for them then, Brian a credit for which I’m very grateful. so they were in awe and I think they had died and there was a lot of politics I ended up signing to Apple and making were impressed with me too because and money hassles with Apple, but we a couple of albums with them and in turn had I was only 16 and holding down a job got on personality-wise and they grew to the opportunity to work on their solo albums. -

Die Vier Grossen Hits Von Slade Mp3, Flac, Wma

Slade Die Vier Grossen Hits Von Slade mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Rock Album: Die Vier Grossen Hits Von Slade Country: Germany Released: 1975 Style: Glam, Classic Rock MP3 version RAR size: 1645 mb FLAC version RAR size: 1380 mb WMA version RAR size: 1379 mb Rating: 4.7 Votes: 801 Other Formats: APE VQF DTS AAC MMF WMA MP3 Tracklist A Coz I Luv You 3:24 B Get Down With It 3:48 C Look Wot You Dun 2:57 D Take Me Bak 'Ome 3:13 Companies, etc. Phonographic Copyright (p) – Polydor Phonographic Copyright (p) – Polydor International GmbH Published By – Barn Music Published By – Schroeder Music Published By – Burlington Music Ltd. Credits Bass, Violin – James Lea* Drums – Don Powell Lead Guitar – Dave Hill Lead Vocals, Guitar – Neville "Noddy" Holder* Producer – Chas. Chandler* Written-By – Marchan* (tracks: B), Lea* (tracks: A, C, D), Holder* (tracks: A, C, D) Notes Produced for Barn Productions Made in Germany Label #1: BarnMus./Schroeder Mus. ℗ 1971 Rec. by Polydor London Label #2: Burlington Music Ltd. ℗ 1971 Polydor International GmbH Label #3: Barn Mus./Schroeder Mus. ℗ 1972 Rec. by Polydor London Label #4: Barn Mus./Schroeder Mus. ℗ 1972 Rec. by Polydor London Category Disc 1: 2137 083 Category Disc 2: 2137 084 Get Down And Get With it: released August 1971. Top 20 in England, Top 40 in Germany. Coz I Luv You: released November 1971. Nr. 1 in England, Top 10 in Germany. Look Wot You Dun: released February 1972. Nr.2 in England, Top 15 in Germany. Tak Me Bak 'Ome: released May 1972. -

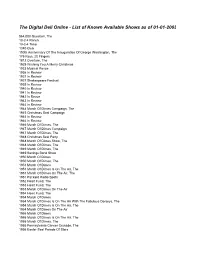

The Digital Deli Online - List of Known Available Shows As of 01-01-2003

The Digital Deli Online - List of Known Available Shows as of 01-01-2003 $64,000 Question, The 10-2-4 Ranch 10-2-4 Time 1340 Club 150th Anniversary Of The Inauguration Of George Washington, The 176 Keys, 20 Fingers 1812 Overture, The 1929 Wishing You A Merry Christmas 1933 Musical Revue 1936 In Review 1937 In Review 1937 Shakespeare Festival 1939 In Review 1940 In Review 1941 In Review 1942 In Revue 1943 In Review 1944 In Review 1944 March Of Dimes Campaign, The 1945 Christmas Seal Campaign 1945 In Review 1946 In Review 1946 March Of Dimes, The 1947 March Of Dimes Campaign 1947 March Of Dimes, The 1948 Christmas Seal Party 1948 March Of Dimes Show, The 1948 March Of Dimes, The 1949 March Of Dimes, The 1949 Savings Bond Show 1950 March Of Dimes 1950 March Of Dimes, The 1951 March Of Dimes 1951 March Of Dimes Is On The Air, The 1951 March Of Dimes On The Air, The 1951 Packard Radio Spots 1952 Heart Fund, The 1953 Heart Fund, The 1953 March Of Dimes On The Air 1954 Heart Fund, The 1954 March Of Dimes 1954 March Of Dimes Is On The Air With The Fabulous Dorseys, The 1954 March Of Dimes Is On The Air, The 1954 March Of Dimes On The Air 1955 March Of Dimes 1955 March Of Dimes Is On The Air, The 1955 March Of Dimes, The 1955 Pennsylvania Cancer Crusade, The 1956 Easter Seal Parade Of Stars 1956 March Of Dimes Is On The Air, The 1957 Heart Fund, The 1957 March Of Dimes Galaxy Of Stars, The 1957 March Of Dimes Is On The Air, The 1957 March Of Dimes Presents The One and Only Judy, The 1958 March Of Dimes Carousel, The 1958 March Of Dimes Star Carousel, The 1959 Cancer Crusade Musical Interludes 1960 Cancer Crusade 1960: Jiminy Cricket! 1962 Cancer Crusade 1962: A TV Album 1963: A TV Album 1968: Up Against The Establishment 1969 Ford...It's The Going Thing 1969...A Record Of The Year 1973: A Television Album 1974: A Television Album 1975: The World Turned Upside Down 1976-1977. -

Silent Universe: Mission 256 1

SILENT UNIVERSE: MISSION 256 1. SILENT UNIVERSE Episode #1:“Mission 256” An original dramatic podcast by Julius Harper Edited by Kevin Rosenberg, Charity Tran, Jonathan Brent Bryce Chu, Will Anderegg, Kevin Lau PRODUCTION SCRIPT [DRAFT 7.0] StarKnight Productions & Planet Fandom www.planetfandom.com © 2005 Julius Harper [email protected] All Rights Reserved. StarKnight Productions. [email protected] SILENT UNIVERSE: MISSION 256 2. About the Silent Universe … The Silent Universe purposely breaks many of the molds of popular SciFi series, like Star Trek, turning the concept of a utopian future on it's ear. In the world of the Silent Universe , war and apathy have continued far into the future, leaving humanity shattered and still fighting against itself, even in space. In this dystopian vision, the modern specters of genocide, racism, xenophobia and chaos still exist. Amidst such a dim world, there are still heroes and people who believe that humanity can aspire to something better, but it is a bitter and difficult battle for those who fight for good ideals . StarKnight Productions. [email protected] SILENT UNIVERSE: MISSION 256 3. SILENT UNIVERSE Episode #1:“Mission 256” Prod. #6 CAST (in order of appearance. BolBoldddd denotes main cast) Announcer DB Cooper? Narrator Ross Douglas Female Voice Kelly West News Reporter Judith Knowles Emmeline Kaley Hilary Blair Jack Smyth Mark Oliver Seung Bogs ( J) Dait Abuchi Dave Carol Phillip Sacramento Army Officer 1 Stephen Murray Army NCOIC ( JA ) Takatsuna Mukai Call Girl 1 Melissa Hoffman Army Officer 2 Chris Dell Army Officer 3 Lance Allan Army Officer 5 Army Captain Evan Yeoman Isaac Walker James Higuchi Ritsu Kobayashi Debbie Munro Ben HernandHernandezezezez Esteban Silva May Kobayashi Kristi Stewart Garet Arrowny Phillip Sacramento Gordon Marcus George Washington III Gill Frye Nick DeLillo Computer Jodi Paige Radio Guy #1 Carl Magnuson Administrator DC Goode Japanese VA #1 Takatsuna Mukai StarKnight Productions. -

The World According to Noddy: Life Lessons Learned in and out of Rock & Roll Pdf

FREE THE WORLD ACCORDING TO NODDY: LIFE LESSONS LEARNED IN AND OUT OF ROCK & ROLL PDF Noddy Holder | 256 pages | 01 Jul 2015 | Little, Brown Book Group | 9781472119674 | English | London, United Kingdom Noddy Holder (Author of The World According To Noddy) What makes Noddy Holder tick? Told in his own inimitable style, Noddy shares insider accounts of. Told in his own inimitable style, Noddy shares insider accounts of his days on the road, along with a healthy dose of celebrity gossip, and leaves no stone unturned as he expounds on some of his favourite subjects — fame, friendship and fatherhood, the perils of social media and the modern age, not to mention what it would be like if he ruled the world. From his early days on The World According to Noddy: Life Lessons Learned in and Out of Rock & Roll West Midlands beat scene, including a stint as a roadie for Robert Plant, Noddy charts his rise from skinhead stomper to international pop-star, statesman, playboy, male model and philosopher, and of course one of the most integral parts of a Great British Christmas. Witty, wise and tremendously funny, this is Noddy Holder at his glittering best. Goodreads helps you keep track of books you want to read. Want to Read saving…. Want to Read Currently Reading Read. Other editions. Enlarge cover. Error rating book. Refresh and try again. Open Preview See a Problem? Details if other :. Thanks for telling us about the problem. Return to Book Page. Told in his own inimitable style, Noddy shares insider accounts of What makes Noddy Holder tick? Get A Copy. -

Discorder Interview HE1L

^aruiaity #144 PIS- cover Unlike Santa, we busy little elves at DiSCORDER haven't liad time to stand around putting our fingers up our noses. Gracing our Yuletide mag thus month is a swell bit of original art by Holly Anderson. EDITOR Dylan Griffith ADVERTISING REP Kevin Pendergraft PRODUCTION ASSISTANTS Inn Patter*,,,,, Mike Walkey, Kevi Pendergraft, Tarn CHARTS Megan Mallelt START YOUR NEW YEAR ON THE RISE LOCAL DISTRIBUTION Matt Steflkh at the PIT PUB! VON'S DISTRIBUTION DIS-contents (anil the rest of America, loo) Tnco Bell Tania & Double Manhattan LIVE BANDS EVERY VERUCA SALT // DAYTONA /2 THURSDAY NIGHT! SPEEDBUGGY /<? ADMISSION IS FREEH NERDYGIRL /4 IE GRAMES BRO AND IE ROOTEBEGGEfl INTERVIEW HELL tf CLASSICAL BEAT & E STOLE MY BEE I CAN READ /6 AND SEVEN INCH /7 CINNAM*. yAN 311 No.tni.tr 15. U JAf smm « REAL LIVE ACTION 20 UNDER REVIEW 22 THRILL SQUAD CHARTS 24 H ON THE DIAL 2f, THEW GOOD BA DATEBOOK 26' BANDSSTART@9:30 , B.C. CANADA WT IZl A SMALL RAY OF LIGHT £/ Sara^;Ti-r-ar\ Poor Br'\ct3'it, it wasobviou When vje $ot bacv^, r bought us a Married \">fe wasn't as "idyllic as she had very litMe ta\ent house on a beaut;fo\ piece of X had hoped. Bridgit --oas careV* * such silly idea.s about ocear\ front property- home, and wh«*- I 3\d see her it being frorv* outer space \was only to askfor more money. .and since Br.dgit was always 1 ...it was almost as if x was i Although "TWe was ceria<nl-y oo out pursuing her own interests j rn.arr.ed noi" to Tx.dgjt b u t"J J^AA*U<*<. -

Glam Rock by Barney Hoskyns 1

Glam Rock By Barney Hoskyns There's a new sensation A fabulous creation, A danceable solution To teenage revolution Roxy Music, 1973 1: All the Young Dudes: Dawn of the Teenage Rampage Glamour – a word first used in the 18th Century as a Scottish term connoting "magic" or "enchantment" – has always been a part of pop music. With his mascara and gold suits, Elvis Presley was pure glam. So was Little Richard, with his pencil moustache and towering pompadour hairstyle. The Rolling Stones of the mid-to- late Sixties, swathed in scarves and furs, were unquestionably glam; the group even dressed in drag to push their 1966 single "Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow?" But it wasn't until 1971 that "glam" as a term became the buzzword for a new teenage subculture that was reacting to the messianic, we-can-change-the-world rhetoric of late Sixties rock. When T. Rex's Marc Bolan sprinkled glitter under his eyes for a TV taping of the group’s "Hot Love," it signaled a revolt into provocative style, an implicit rejection of the music to which stoned older siblings had swayed during the previous decade. "My brother’s back at home with his Beatles and his Stones," Mott the Hoople's Ian Hunter drawled on the anthemic David Bowie song "All the Young Dudes," "we never got it off on that revolution stuff..." As such, glam was a manifestation of pop's cyclical nature, its hedonism and surface show-business fizz offering a pointed contrast to the sometimes po-faced earnestness of the Woodstock era. -

Good Short Total Song 1 64 0 64 R2 JINGLE

Index Good Short Total Song 1 64 0 64 R2 JINGLE - NOCNI 03 2 63 0 63 R2 JINGLE - NOCNI 04 3 59 0 59 R2 JINGLE - NOCNI 02 4 57 0 57 R2 JINGLE - NOCNI 05 5 56 0 56 R2 JINGLE - NOCNI 06 6 52 0 52 SHAWN MENDES, CAMILA CABELLO - SENORITA 7 51 0 51 PINK - WALK ME HOME 8 51 0 51 LAMAI - SPET TE SLISIM 9 51 0 51 ENRIQUE IGLESIAS FT. BAD BUNNY - EL BANO 10 50 0 50 PEDRO CAPO & FARRUKO - CALMA [REMIX] 11 50 0 50 IMAGINE DRAGONS - BAD LIAR 12 50 0 50 ALVARO SOLER - LA CINTURA 13 50 0 50 ED SHEERAN - PERFECT 14 50 0 50 AVA MAX - SO AM I 15 49 0 49 ARIANA GRANDE - NO TEARS LEFT TO CRY 16 49 0 49 LEWIS CAPALDI - SOMEONE YOU LOVED 17 49 0 49 AVA MAX - KINGS & QUEENS 18 48 0 48 LEWIS CAPALDI - BEFORE YOU GO 19 48 0 48 MAROON 5 - GIRLS LIKE YOU [DH CUT] 20 47 0 47 MAROON 5 - MEMORIES 21 46 0 46 LADY GAGA & BRADLEY COOPER - SHALLOW 22 46 0 46 GEORGE EZRA - SHOTGUN 23 45 0 45 THE WEEKND - BLINDING LIGHTS 24 45 0 45 PINK - A MILLION DREAMS 25 45 0 45 TOM WALKER - LEAVE A LIGHT ON 26 44 0 44 ED SHEERAN, JUSTIN BIEBER - I DON T CARE 27 43 0 43 AVA MAX - SALT 28 43 0 43 YOUNOTUS, JANIECK & SENEX - NARCOTIC 29 42 0 42 NINA PUSLAR - SVET NA DLANI 30 41 0 41 LUIS FONSI FT. -

Catalogue a ‐ Z

Catalogue A ‐ Z A ? MARK AND MYSTERIANS "Same" LP CAMEO 1966 € 60 (US Garage‐Original Canada Pressing VG++++/VG+) 007 & SCENE " Landscapes" LP Detour € 12 (UK mod‐beat ' 70/ ' 80) 1‐2‐5 “Same” LP Misty lane € 13 (Garage punk dall’Olanda) 13th FLOOR ELEVATORS "Easter every Where" CD Spalax € 15,00 ('60 US Psych) 13th FLOOR ELEVATORS "Graeckle Debacle" CD Spalax € 15,00 ('60 US Psych) 13th FLOOR ELEVATORS "The Psychedelic Sound Of…" CD Spalax € 15,00 ('60 US Psych) 13th FLOOR ELEVATORS "Unlock the Secret" CD Spalx € 15,00 ('66 US Psych) 20/20 "Giving It All" 7" LINE 1979 € 15 (US Power Pop) 27 DEVILS JOKING "The Sucking Effect" LP RAVE 1991 € 10 (US Garage VG/M‐) 3 NORMAL BEATLES "We Name Is Justice" DLP BUBACK € 23 (Beat from Germany) 39 CLOCKS "Cold Steel To The Heart " LP WHAT'S SO FUNNY ABOUT 1985 € 35 (Psychedelic Wave from Germany) 39 CLOCKS "Subnarcotic" LP WHAT'S SO FUNNY ABOUT 1982 € 35 (Psychedelic Wave from Germany 1988 Reissue) 39 CLOCKS "The Original Psycho Beat" LP WHAT'S SO FUNNY ABOUT 1993 € 20 (Psychedelic Wave from Germany) 3D INVISIBLES "Robot Monster" 7" NEUROTIC BOP 1994 € 5 (US Punk Rock) 3D INVISIBLES "They Won't StayDead" LP NEUROTIC BOP 1989 € 15 (US Punk Rock) 440’S “Gas Grass Or As” 7” Rockin’ Bones € 5 (US Punk) 5 LES “Littering..” 7” HAGCLAND 198? € 5 (Power Pop dal Belgio M‐/M‐) 5.6.7.8.'S "Can't Help It !" CD AUGOGO € 14 (Japan Garage i 7"M‐/M) 5.6.7.8's "Sho‐Jo‐Ji" 7" THIRD MAN € 9 (Garage Punk from Tokyo) 60 FT DOLLS "Afterglow" 7" DOLENT € 3 (Promo Only) 64 SPIDERS "Potty Swat" 7" REGAL SELECT 1989 € 17 (US Punk M‐/M‐) 68 COMEBACK "Do The Rub" 7" BAG OF HAMMERS 1994 € 7 (US Punk Blues) 68 COMEBACK "Flip,Flop,& Fly" 7" GET HIP 1994 € 13 (US Punk Blues) 68 COMEBACK "Great Million Sellers" 7" 1+2 1994 € 8 (US Punk Blues) 68 COMEBACK "High Scool Confidential" 7" PCP I. -

Amzejor 1910 Agnew Says U.S. Stands By

amzeJor 1910 SEE STORIES INSIDE Fair and Cold THEDAILY FINAL Partly sunny and cold today. Clear, cold tonight. Cloudy, Red Bank, Freehold inow possible tomorrow. I „ Long Brandt 7 EDITION (Set CeUlU, Fill 31 Monmouth County's Home Newspaper tor 92 Years VOL. 93, NO. 131 RED BANK, N, J., FRIDAY, JANUARY 2, 1970 10 CENTS Agnew Says U.S. Stands By TAIPEI (AP) — Vice mainland China reflect a with the Communist Chin&se among Asian nations will cularly upset by the recent President Spiro T. Agnew ar- hope they will lead to steps do not in any way affect Hie mean a tapering off of diplo- relaxation of U.S. trade em- rived in Formosa today to by the Chinese Communists U.S. commitment to the Na- matic and military support bargoes against Communist assure Nationalist China the to lessen Uie tensions that ex» tionalist Chinese. for President Chiang Kai- China. The charge in trade U.S. government intends to ist in Asia. shek's regime. policy is regarded as a stand by it? treaty commit- The .United States, lie con- The Nationalist Chinese Recent reports that the. breach in U.S. diplomatic ments. But en route from tinued, should not sit still in ^capital was the third Asian United States is planning a support which, among other Vietnam he said the Nixon a stance of armed prepared- capital on Uie vice presi- reduction in« naval patrols, in things, has..:enabled the Na- administration favors initia- ness and make no initiatives dent's tour. Awaiting him the Formosa Strait, one of tionalists to keep China's seat tives to lesson tensions with to develop an atmosphere during his overnight stay was Nationalist China's major in the United Nations. -

His Eyes Looked Like Eggs, with the Yolks Broken Open, With

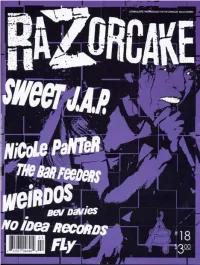

PO Box 42129, Los Angeles, CA 90042 #18 www.razorcake.com picked off the road, and sewn back on. If he didn’t move with such is eyes looked like eggs, with the yolks broken open, with authority, it’d’ve been easy to mistake him as broken. bits of blood pulsing through them. Before he even opened His voice caught me off guard. It was soft, resonant. “What’re HHup his grease stained tennis bag, I knew that there was you looking for?” nothing I’d want to buy from him. He unzipped the bag. Inside, “Foot pegs.” I didn’t have to give him the make and model. He there were ten or fifteen carburetors. Obviously freshly stolen, the knew from the connecting bolt I held out. rubber fuel lines cut raggedly and gas leaking out. “Got ‘em. Don’t haggle with me. You got the cash?” I placed “No. I’m just looking for foot pegs.” the money in his hand. “Man, you could really help me out. Sure you don’t want an “That’s what I like. Cash can’t bounce. Follow me.” upgrade? There’s some nice ones in here.” We weaved through dusty corridors, the halls strategically There were some very expensive pieces of metal, highly mined with Doberman shit. To the untrained eye, the place looked polished, winking at me. I could almost hear the death threats their in shambles. No care was taken to preserve the carpet. Inside-facing previous owners’ bellowed into empty parking lots. windows were smashed out. He bent down, opened a drawer with a “No. -

Seznam-Predvajanih-Skladb-2021-07 Bele~Nica

1/8/2021 0:01:08 4:06,027 BERLIN - TAKE MY BREATH AWAY (TOP GUN LOVE THEME) 0:05:11 3:44,973 ABBA - DANCING QUEEN 0:08:52 3:01,567 PIKA BOZIC/SOUND ATTACK - NE BOM CAKALA TE 0:11:56 3:32,619 LEANN RIMES - CAN'T FIGHT THE MOONLIGHT 0:15:27 3:43,029 ENRIQUE IGLESIAS FT. BAD BUNNY - EL BANO 0:19:08 3:19,704 LIMAHL - THE NEVER ENDING STORY 0:22:34 3:58,536 MI2 - POJDI Z MENOJ V TOPLICE 0:26:32 3:05,056 FREDDIE MERCURY - THE GREAT PRETENDER 0:29:41 3:43,249 MARIA MCKEE - SHOW ME HEAVEN 0:33:19 5:02,359 FILM - SJECAM SE PRVOG POLJUPCA 0:38:21 4:37,061 ZUCCHERO & RANDY CRAWFORD - DIAMANTE 0:43:04 3:07,274 GEORGE EZRA - SHOTGUN 0:46:07 3:50,989 ANDRU DONALDS - ALL OUT OF LOVE 0:49:54 2:20,396 BRUCE CHANNEL - HEY BABY 0:52:20 3:02,023 ROK KOSMAC - VERJEMI MI 0:55:22 3:53,330 JUSTIN TIMBERLAKE - CAN'T STOP THE FEELING! 0:59:14 3:59,681 MISO KOVAC - SVI PJEVAJU JA NE CUJEM 1:03:13 4:06,528 KEITH MARSHALL - ONLY CRYING 1:07:17 2:55,589 ELVIS PRESLEY - CAN'T HELP FALLING IN LOVE 1:10:10 4:07,410 NINA - OBLAST 1:14:18 3:23,886 MAROON 5 - GIRLS LIKE YOU [DH CUT] 1:17:40 3:27,973 VANESSA PARADIS - JOE LE TAXI 1:21:04 4:13,303 ROXETTE - IT MUST HAVE BEEN LOVE 1:25:23 3:28,565 KINGSTON - TRI PRSTE TEQUILE 1:28:51 4:48,891 ELTON JOHN - NIKITA 1:33:45 3:46,898 VAYA CON DIOS - WHAT'S A WOMAN 1:37:28 3:06,129 MLADEN GRDOVIC - BACIT CU MANDOLINU 1:40:31 3:53,435 SANDRA - MARIA MAGDALENA 1:44:30 3:29,788 LADY GAGA & BRADLEY COOPER - SHALLOW 1:47:56 3:18,853 PAUL MCCARTNEY - HOPE OF DELIVERANCE 1:51:12 2:03,354 SAM COOKE - WONDERFUL WORLD 1:53:24 3:00,251 NINA