Evelina Borea

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Vai Al Catalogo

MAURIZIO NOBILE 23 N. 23 N. 23 2020 MAURIZIO NOBILE N. 23 Coordinamento scientifico di Laura Marchesini Autori delle schede Francesca Baldassari, Gabriele Fattorini, Chiara Fiorini, Giancarlo Gentilini, Francesco Leone, Laura Marchesini, Massimo Pulini, Marco Riccòmini, Davide Trevisani, Francesca Valli Questo è il XXIII catalogo della mia carriera ormai trentennale. Ogni volta che presento la mia selezione si rinnova in me l’emozione per ogni opera che ho scelto, studiato e acquisito. Fortu- natamente è ancora l’entusiasmo, nonostante le difficoltà che attraversa il Mercato dell’Arte da qualche anno, che mi guida nella ricerca quoti- diana dei pezzi portandomi a viaggiare in Italia e all’estero e a visitare collezioni private e colleghi. Così nasce questo catalogo come una raccolta di disegni, dipinti e sculture dal XVI al XX secolo che mi rappresenta. Queste opere rispecchiano il mio gusto e, in un certo senso, sono anche le tes- sere di un «mosaico» ideale che compone la mia stessa storia, perché ciascuna è un amore, una speranza, una riconferma, un insegnamento, il ricordo di un viaggio e di un incontro e, a volte, perché no, anche un’arrabbiatura. La scelta di comprendere grafica, pittura e scultura vuole sottolineare l’ampiezza dei miei interessi e, con l’occasione del TEFAF, presentare anche al pubblico di Works on Paper la poliedricità della mia ricerca e delle mie scelte, anche al di là del Disegno, che resta comunque per me una delle mie grandi passioni. Maurizio Nobile 5 1 GIORGIO GANDINI DEL GRANO parma, fine del xv secolo — 1538 Studio per sette figure, c. -

Angelo Caroselli (Roma, 1585 – 1652) the Penitent Magdalene Oil on Canvas Ca

Angelo Caroselli (Roma, 1585 – 1652) The penitent Magdalene Oil on canvas Ca. 1610-15 59 x 75 cm. Angelo Caroselli was born in Rome, the son of Achilles, a dealer in second-hand goods who bought broken silver and gold objects and was a minor but dedicated collector of paintings by renowned painters of the past1. Caroselli was a self-taught, experimental and intellectually curious painter. By 1604 he appears as one of the artists registered at the Accademia di San Luca in Rome, an institution with which he maintained some relationship, at least in the years 1608 and 1636. Caroselli broadened his knowledge of art outside the frontiers of his native region with early trips to Florence in 1605 and Naples in 1613. He was primarily based in Rome from approximately 1615, the year of his first marriage to Maria Zurca from Sicily, and it was there that he must have had a large studio although little is known on this subject. Passeri states that among the regulars in the “bottega” were the Tuscan Pietro Paolini and the painters Francesco Lauri and possibly Tommaso Donnini. Caroselli always kept abreast of the latest developments in art, particularly since Paolini, who arrived in his studio around 1619, initiated him into the first phase of Caravaggesque naturalism. Caroselli’s use of this language essentially relates to form and composition rather than representing a profound adherence to the new pictorial philosophy. Nonetheless, around 1630 it is difficult to distinguish between his works and those of his follower Paolini, given that both artists were fully engaged in the new artistic trend. -

ARTEMISIA GENTILESCHI ARTEMISIA ARTEMISIA GENTILESCHI E Il Suo Tempo

ARTEMISIA GENTILESCHI ARTEMISIA GENTILESCHI e il suo tempo Attraverso un arco temporale che va dal 1593 al 1653, questo volume svela gli aspetti più autentici di Artemisia Gentileschi, pittrice di raro talento e straordinaria personalità artistica. Trenta opere autografe – tra cui magnifici capolavori come l’Autoritratto come suonatrice di liuto del Wadsworth Atheneum di Hartford, la Giuditta decapita Oloferne del Museo di Capodimonte e l’Ester e As- suero del Metropolitan Museum di New York – offrono un’indagine sulla sua carriera e sulla sua progressiva ascesa che la vide affermarsi a Firenze (dal 1613 al 1620), Roma (dal 1620 al 1626), Venezia (dalla fine del 1626 al 1630) e, infine, a Napoli, dove visse fino alla morte. Per capire il ruolo di Artemisia Gentileschi nel panorama del Seicento, le sue opere sono messe a confronto con quelle di altri grandi protagonisti della sua epoca, come Cristofano Allori, Simon Vouet, Giovanni Baglione, Antiveduto Gramatica e Jusepe de Ribera. e il suo tempo Skira € 38,00 Artemisia Gentileschi e il suo tempo Roma, Palazzo Braschi 30 novembre 2016 - 7 maggio 2017 In copertina Artemisia Gentileschi, Giuditta che decapita Oloferne, 1620-1621 circa Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 1597 Virginia Raggi Direzione Musei, Presidente e Capo Ufficio Stampa Albino Ruberti (cat. 28) Sindaca Ville e Parchi storici Amministratore Adele Della Sala Amministratore Delegato Claudio Parisi Presicce, Iole Siena Luca Bergamo Ufficio Stampa Roberta Biglino Art Director Direttore Marcello Francone Assessore alla Crescita -

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro

n. 73Azienda del 23 Dicembre Sanitaria 2013 Locale Napoli 1 Centro Via Comunale del Principe 13/a - 80145 Napoli Comitato Zonale art. 24 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Delibera n° 2091 del 12 dicembre 2013 OGGETTO: Approvazione delle graduatorie definitive dei Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) valide per l'anno 2014 - Invio all'Assessorato Regionale alla Sanità per la pubblicazione sul BURC Struttura Proponente: COMITATO ZONALE ART. 24 - Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78 e dell’art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE (Dott. Francesco La Rocca) (Dott. Pasquale De Feo) ______________________________________ ___________________________________ Provvedimento: X Immediatamente esecutivo □ Ad ordinaria esecutività □ Soggetto a controllo Premesso: - che presso l'ASL Napoli 1 centro opera il Comitato Zonale previsto dall'art. 24 dell'A.C.N. per gli Specialisti Ambulatoriali, Medici Veterinari e le altre Professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi); - che tra i compiti che l'art. 24 dell'Accordo affida al Comitato Zonale vi è quello di predisporre le graduatorie annuali dei Medici/Professionisti aspiranti agli incarichi Ambulatoriali nell'ambito di competenza del Comitato stesso, coincidente con il territorio della provincia di Napoli; - che il Comitato, nella seduta del 5/12/2013 , ha approvato le graduatorie definitive valide per l'anno 2014 allegate al presente atto di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale; fonte: http://burc.regione.campania.it n. -

The Crisis in the Arts of the Seventeenth Century: a Crisis Of

Journal of Interdisciplinary History, xl:2 (Autumn, 2009), 239–261. CRISIS IN THE ARTS Peter Burke The Crisis in the Arts of the Seventeenth Century: A Crisis of Representation? Because the term crisis in general and the idea of a seventeenth-century crisis in particular have been the objects of acute criticism, a formal deªnition is in order. One might speak, for instance, of a “crisis of conªdence”— in other words, a decline. However, conªdence is not easy to measure, and, in any case, it is necessary to ask, “Conªdence in what” (church, state, or humanity)? In the context of witch trials, discussed in this issue by Edward Bever, the phrase “crisis of con- ªdence” is a precise one, but it becomes vaguer when it is used about the arts. To avoid such a problem, the deªnition of crisis employed herein is a fairly precise one, close to the medical origins of the term in ancient Greece, where it referred to the moment in an illness when a patient was poised between death and recovery, or to seventeenth-century usage, exempliªed by a speech in the House of Commons in 1627 by Sir Benjamin Rudyerd about the “crisis of parliaments” that would determine whether the Parlia- ment would “live or die.” Burckhardt, perhaps the ªrst historian to make a serious use of the term, also used the metaphor of a fever.1 The pathological overtones of this metaphor, however, are an obstacle to understanding, and in what follows an attempt will be Peter Burke is Emeritus Professor of Cultural History and Life Fellow of Emmanuel College, University of Cambridge. -

Cabanel, Alexandre Cabaret Voltaire Storia Dell'arte Einaudi

C Cabanel, Alexandre (Montpellier 1823 - Parigi 1889). Ottenne il prix de Rome nel 1845; entrò nell’Institut de France nel 1863. Eseguí ri- tratti di bellissima qualità (Alfred Bruyas, 1840: conservato a Montpellier; Catharine Lorillard Wolfe, 1876: New York, mma) e tele mitologiche abilmente impostate, in cui privi- legia la raffigurazione di nudi femminili in stile pompier (Na- scita di Venere, 1863: Parigi, Louvre). I suoi celebri quadri di storia (il Riposo di Ruth, 1866: già coll. dell’imperatrice Eugenia; Morte di Francesca da Rimini e di Paolo Malatesta, 1870: Amiens, Museo di Piccardia), dalla composizione stu- diata, dalla fattura esatta, ricchi di accurati dettagli icono- grafici, sono talvolta declamatori e popolati di eroine da tea- tro (Fedra, 1880: conservato a Montpellier). Realizzò a Pa- rigi numerose decorazioni murali per palazzi privati (hôtel Pereire, 1858-64; hôtel de Say, 1861) e, per il Panthéon, Vi- ta di san Luigi (1878). Ricevette numerosi incarichi da Na- poleone III e da sovrani stranieri (il Paradiso perduto, 1867 (dipinto per il re di Baviera): Monaco, Maximilianum) e svol- se un ruolo notevole nella direzione del salon ufficiale sotto il secondo impero, opponendosi fortemente agli impressio- nisti. (tb). Cabaret Voltaire L’antica birreria Meiereie, posta al n. 1 della Spiegelgasse a Zurigo, fu la culla del movimento Dada. Qui infatti Hugo Ball e la sua amica Emmy Hemmings aprirono un «cabaret artistico», che era insieme club, galleria e teatro, e che fu inaugurato il 5 febbraio 1916 con il concorso di Jean Arp, Marcel Janco e T. Tzara. Vi si tennero concerti «brutisti», «poesie simultanee», mostre cui presero parte, in particola- Storia dell’arte Einaudi re, Arp, Janco, Macke, Marinetti, Modigliani, Picasso, Slodki. -

Joslyn Art Museum Debuts Reinstalled European Galleries

N E W S R E L E A S E 2200 Dodge Street, Omaha, Nebraska 68102 Phone: 402-342-3300 Fax: 402-342-2376 www.joslyn.org For Immediate Release Contacts: Amy Rummel, Director of Marketing and Public Relations May 20, 2017 (402) 661-3822 or [email protected] Joslyn Art Museum Announces Opening of Reinstalled European Galleries; Four New Acquisitions Unveiled (Omaha, NE) – A new presentation of Joslyn Art Museum’s renowned collection of European art awaits visitors. Debuting today, the reinstallation of the Memorial Building's five south galleries offers a renewed perspective on the museum’s significant holdings of European art for both long-time patrons and new audiences. The galleries begin with Medieval, Renaissance, and Baroque artists, continue with eighteenth- and nineteenth-century works by French and British painters, and conclude with Impressionism and the beginnings of modernism. The reinstallation addresses several objectives, including renovating the physical gallery spaces for the first time since 2000; treating paintings and sculpture in need of conservation; and providing up-to-date interpretive content, including new wall labels and in-gallery technology. Most significantly, the Museum has recently acquired four new works for the European collection, all of which are now on view. Dana E. Cowen, Ph.D., associate curator of European art, said the acquisitions are a highlight of the project. “The four acquisitions, all paintings, are major works that strengthen the permanent collection by enhancing key areas of our European holdings. Additionally, they provide added context for other works in the collection and help us achieve our goal of displaying the artwork in a more cogent, art historical narrative. -

The Museo Cerralbo Is Special in That It Is One of the Few Examples in Madrid of a 19 Th -Century Mansion Which Preserves Its Original Décor

The Museo Cerralbo is special in that it is one of the few examples in Madrid of a 19 th -century mansion which preserves its original décor. It was the residence of the 17 th Marquis of Cerralbo, don Enrique de Aguilera (1845-1922), and his family, comprised of his wife, doña Inocencia Serrano y Cerver (1816-1896), widow of don Antonio del Valle, who brought two children to the marriage, don Antonio del Valle y Serrano (1846-1900), 1 st Marquis of Villa-Huerta, and doña Amelia (1850- 1927), Marquise of Villa-Huerta upon the death of her brother. As a House-museum it is a must-see for learning about the lifestyle of the aristocracy in Madrid in the late 19 th century and the early 20 th century. Moreover, as a collector’s Museum it reflects the artistic tastes of its time, a collection that was considered, at that time, to be one of the most important private collections in the country and, without a doubt, the most complete of its time. THE MUSEUM The building, built between 1883 and 1893, was designed from the outset as a residential home and as a place to exhibit art, antiques and curiosities in a harmonious way, which were brought together due to the owners’ liking for collecting. The former mansion, now a museum, has four floors: lower ground floor, mezzanine, first floor and attic areas. The lower ground floor and the attic areas, which were once the service areas of the home, such as kitchens, larders, the carriage garage, stables, harness rooms, boiler rooms and servants’ quarters, are now the auditorium and the areas for the internal use of the Museum: offices, restoration laboratories and storerooms. -

File:Pietro Paolini - Allegory of the Five Senses - Walters 372768.Jpg

File:Pietro Paolini - Allegory of the Five Senses - Walters 372768.jpg ... http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pietro_Paolini_-_Allegory_of_the_Fi... File:Pietro Paolini - Allegory of the Five Senses - Walters 372768.jpg From Wikipedia, the free encyclopedia Size of this preview: 800 × 565 pixels. Full resolution (1,799 × 1,271 pixels, file size: 1.91 MB, MIME type: image/jpeg) This is a file from the Wikimedia Commons. Information from its description page there is shown below. Commons is a freely licensed media file repository. You can help. Summary Artist Pietro Paolini (1603–1681) Description Italian painter Date of birth/death 3 June 1603 12 April 1681 Location of birth Lucca Work location Lucca Title Allegory of the Five Senses Description English: At first glace, this is simply a scene in a darkened inn frequented by the poor and down-and-out. Embedding a classical allegory (a symbolic image) in such a subject makes it especially intriguing. Each person acts out one of the five senses: sound is represented by the woman with a lute, at center; taste, by the man emptying a flask of wine; smell, by the young man with a melon; sight, by the man on the right holding a pair of spectacles; and touch, by the two people who are fighting. Paolini's allegory dates from his early years in Rome, where he studied the paintings of Caravaggio (1571-1610), known for their realism and strong chiaroscuro (modeling in light and shade). Date circa 1630 Medium oil on canvas Dimensions 125.1 × 173 cm (49.3 × 68.1 in) Current location Walters Art Museum -

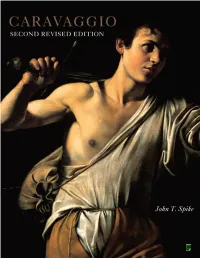

Caravaggio, Second Revised Edition

CARAVAGGIO second revised edition John T. Spike with the assistance of Michèle K. Spike cd-rom catalogue Note to the Reader 2 Abbreviations 3 How to Use this CD-ROM 3 Autograph Works 6 Other Works Attributed 412 Lost Works 452 Bibliography 510 Exhibition Catalogues 607 Copyright Notice 624 abbeville press publishers new york london Note to the Reader This CD-ROM contains searchable catalogues of all of the known paintings of Caravaggio, including attributed and lost works. In the autograph works are included all paintings which on documentary or stylistic evidence appear to be by, or partly by, the hand of Caravaggio. The attributed works include all paintings that have been associated with Caravaggio’s name in critical writings but which, in the opinion of the present writer, cannot be fully accepted as his, and those of uncertain attribution which he has not been able to examine personally. Some works listed here as copies are regarded as autograph by other authorities. Lost works, whose catalogue numbers are preceded by “L,” are paintings whose current whereabouts are unknown which are ascribed to Caravaggio in seventeenth-century documents, inventories, and in other sources. The catalogue of lost works describes a wide variety of material, including paintings considered copies of lost originals. Entries for untraced paintings include the city where they were identified in either a seventeenth-century source or inventory (“Inv.”). Most of the inventories have been published in the Getty Provenance Index, Los Angeles. Provenance, documents and sources, inventories and selective bibliographies are provided for the paintings by, after, and attributed to Caravaggio. -

REAL ENIGMAS Portraits and Still Lifes of the Poletti Collection and Gallerie Nazionali Barberini Corsini

ENGLISH REAL ENIGMAS Portraits and still lifes of the Poletti Collection and Gallerie Nazionali Barberini Corsini 1 REAL ENIGMAS GEO POLETTI AND THE REASONS Portraits and still lifes of the Poletti Collection FOR THE EXHIBITION and Gallerie Nazionali Barberini Corsini Curated by Paola Nicita Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini 24 October 2019 – 2 February 2020 One of the most renowned 18th-century galleries, owned by Florentine Pope Clement XII and his cultured nephew Cardinal Neri Maria, designed and built by the architect Ferdinando Fuga to house their vast collection of paintings, will be hosting some pieces from the collection of Geo Poletti, educated in Milan, London and Lugano starting in the 1950s. The aim is not to compare the two collections, which are very different in terms of their size, time, places, tastes and styles. Yet there are certainly some surprising similarities. The intention is to reflect on the theme of collecting, both as a practice and as a cultural category, by dis- 9 playing an assortment of pieces belonging to one of the most original contemporary collectors. The exhi- bition also presents some unresolved problems, without wishing to offer any new attributions at all costs, allowing them to remain in anonymity, where names and dates are unknown. This exhibition continues the 8 7 6 5 4 series of shows that Galleria Corsini in Rome has dedicated to collecting, a theme that is fundamental to the identity of Gallerie Nazionali in Rome. For the first time in Rome, the most significant still lifes from the Poletti collection will be on display along with another four paintings from his collection. -

The Art of Observation, from Visual Artworks to Medical Diagnosis

The art of observation, from visual artworks to medical diagnosis: initial experience at Sapienza University of Rome Rosemarie Heyn Department of Anatomical, Histological, Forensic Medicine and Orthopedic Science, Sapienza Università di Roma Abstract Even though arts represent a teaching tool, these have not traditionally been part of European medical education. Clinical diagnosis involves the observation, description and interpretation of visual data. These skills can be stimulated and trained by observing visual artworks. Nevertheless, how do we learn how to look? During the last years we are developing a project introducing Arts within the medical core curriculum, from clinical anatomy to pathology. Firstly, selected artworks are shown during traditional lessons as clinical triggers or enhancers; on the other hand, art clinically- focused exhibitions can be planned in the faculty/hospital. Secondly, we are experimenting a series of asynchronous video tutorials and mini-videos covering a wide range of clinical anatomy-related topics which are posted either in a social network and/or in an internet site. These videos include short introductory remarks and legends and cover a long time span. Artworks are chosen in order to be narrative in nature and rich in detail, thus stimulating reflection and self-discussion. Finally, thanks to a collaboration between Sant’Andrea University Hospital and a museum we piloted an innovative 116 MONOGRAPHS 38 THE ROLE OF HUMANITIES IN THE TEACHING OF MEDICAL STUDENTS experience with small-group interactive sessions focusing on the analysis of selected original paintings. This non-traditional format brings a new lens through which students can learn valuable visual skills, thus training the so called “clinical eye”, enhancing visual literacy.