Mandela – My Prisoner, My Friend

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Searchlight South Africa: a Marxist Journal of Southern African Studies Vol

Searchlight South Africa: a marxist journal of Southern African studies Vol. 2, No. 7 http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.SFF.DOCUMENT.PSAPRCA0009 Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in connection with research, scholarship, and education. The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution of these materials where required by applicable law. Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org Searchlight South Africa: a marxist journal of Southern African studies Vol. 2, No. 7 Alternative title Searchlight South Africa Author/Creator Hirson, Baruch; Trewhela, Paul; Ticktin, Hillel; MacLellan, Brian Date 1991-07 Resource type Journals (Periodicals) Language English Subject Coverage (spatial) Ethiopia, Iraq, Namibia, South Africa Coverage (temporal) -

ANTI-APARTHEID MOVEMENT Annual Report October 1987

ANTI-APARTHEID MOVEMENT Annual Report October 1987 - September 1988 President: The Rt Revd Trevor Huddleston CR Vice Presidents: Sir Hugh Casson KCVO Jack Jones CH Joan Lestor MP Rt Hon David Steel MP Sponsors: Merle Amory Ray Buckton Julie Christie Jerry 'Demmers Basil Davidson Professor Dorothy Hodgkin OM Bill Morris Dafydd Ells Thomas MP Pauline Wabb Rt Revd Wilfred Wood Chairperson: Bob Hughes MP Vic-heirpemons: Dan Thee, Suresh Kameth Hon Treasurer: Vella Pillay Hon Secretary: Abdul S Minty Executive Secretary: Mike Terry Deputy Executive Secretary: Alan Brooks Staff: Colin Adkins Stuart Bell Lorraine Carver (from May 1988) Jacqui Collison (from March 1988) Rosalind Epson Vanessa Eyre Mick Flynn Elizabeth George Chitre Karve Mike Ketchum Sue, Longbottom Joni McDougall (from Jenuary 1988) Clive Nelson Ngozi Onwurah (from October 1988) Mamta Singh Karen Talbot Tim Walker (from March 1988) Typsattingtlayout: Nancy White CONTENTS Introduction .......................... 3 South Africa ......................... 8 Namibia ........................... 10 Front Line States ..................... 11 CAMPAIGNS Sanctions Now[ ...................... 12 Nelson Mandela: Freedom at 70 ............. 13 Economic collaboration .... ..........18 - Disinvestment 18; Banking 18; Gold 18; Trade 19; Consumer boycott 19; Coal 20; Uranium 21; Oil 21; Tourism 22; Emigration 22 Military and nuclear collaboration ........... .23 Cultural boycott ..................... 24 Academic boycott .................... 25 Sports boycott ...................... 26 Southern Africa -

Safe Roads for All a Post-2015 Agenda for Health and Development

SAFE ROADS FOR ALL A POST-2015 AGENDA FOR HEALTH AND DEVELOPMENT Commission for Global Road Safety SAFE ROADS FOR ALL A POST-2015 AGENDA FOR HEALTH AND DEVELOPMENT Contents Foreword: 1 Rt. Hon. Lord Robertson of Port Ellen The world I want: 3 Zoleka Mandela Executive summary 5 1 The Decade of Action 9 for Road Safety: from 1 The Decade of Action for policy progress to Road Safety: from policy practical delivery progress to practical delivery 2 A plague on the 21 The Decade of Action provides a young: the global strong platform, but future progress burden of traffic injuries depends on ramping up political and financial commitment. 9 3 Putting people first: 29 a post-2015 agenda for mobility 4 Funding a strategy for 47 child and youth survival 5 Safe roads for all 57 The Long Short Walk 59 References 63 2 A plague on the young: the global burden of traffic Acknowledgements 65 injuries New studies confirm that young Commission for 66 people face their greatest risk of Global Road Safety death or disability when travelling on our roads and streets. 21 | SAFE ROADS FOR ALL Contents 3 Putting people first: 5 Safe roads for all a post-2015 agenda for Safe roads, like education and mobility healthcare, should be a right for all. Now we need a post-2015 Goal to Safe and sustainable road deliver action. 57 transport, with ‘Safe System’ speed management at its heart, must be a post-2015 priority. 29 4 Funding a strategy for child The Long Short Walk and youth survival The Long Short Walk is a global New sources of funding are urgently campaign for road traffic injury needed to drive a global effort to prevention to be included within the protect young and vulnerable road post-2015 Sustainable Development users. -

New Mood Apartheid Burdening Domestics

E EPISCOPAL CHURCHPEOPLE for a FREE SOuTHtRN AFRICA C S 339 Lafayette Street A Phone: (212) 477-0066 New York, N.Y. 10012 .... 9 January 1986 ~ -~ . •. WINNIE MANDELA Ms Winnie Mandela continues her heroic struggle for the right to remain at her heme in Soweto, despite repeated threat p , warnings, arrests and the obsessive hatred of the Pretoria regime. In her challenge against the banning order the Pretoria pegime has imposed on her, Ms Mandela is boldly testing in the courts the heretofore exclusive power of the central authorities to act against its opponents outside the judicial system. Her case has been argued and a render ing from a magistrate expected anytime. Meanwhile she faces charges for breaking her banning order - by going home -·in another South African court on 22 January. EXPRESS YOUR LOVE, SUPPORT, SOLIDARITY In care or"her lawyers: Ms Winnie Mandel·a c/o Ismail Ayob and As~ociates P. O. Box 728 Johannesburg 2000 South Africa Cables: 'Habeascorpus' Telex: 489337 EXPRESS YOUR PROTEST AND YOUR REVULSION: President P. W. Botha President Ronald Reagan Union Buildings The White House Pretoria 0001 Washington, D.C. 20500 South Africa THE TIMES MONDAY DECEMBER 23 1985 '* '* '* Life ofstruggle for Winnie Mandela - banning orden ..ere sened on medical assIStance to ,"ctimS of From Michael Hornsby has nenr c:nnnbled away," she against the pass Ian ..hich ber in 1965 and 1966. _police action, was banDed. says.. severely restrict the movemeDts In 1967 she "as charJed on At the end of 1976 she had J obannesburg A..oma... offMmidable spirit of hlacks. -

Who Speaks for Nelson Mandela?

Who Speaks For Nelson Mandela? By JOHN D. BATTERSBY, Special to The New York Times July 30, 1988 JOHANNESBURG, July 29 — Nelson Mandela, speaking through his lawyer, today repudiated a claim by a public relations consultant from North Carolina who said he had been given power of attorney to represent the Mandela family interests and prevent “the rip-off” of the imprisoned anti-apartheid leader’s name. The statement attributed to Mr. Mandela appeared to bring into the open a dispute between his wife, Winnie Mandela, and the African National Congress, the exiled anti- apartheid movement that he leads, over who has the authority to authorize use of the Mandela name and control the disbursement of proceeds from concerts, movies, T-shirts and buttons. To the extent that there has been such a conflict, Mr. Mandela was plainly siding with his movement and not his wife. Mrs. Mandela was at the side of Robert J. Brown, the North Carolina consultant, when he announced last week that he had been given power of attorney to prevent financial exploitation of the Mandela name. Mr. Brown, a conservative Republican, came to attention here two years ago when it became known he was President Reagan’s choice to be the first black ambassador from the United States to South Africa. Before the nomination could be formally made, reports emerged about Mr. Brown’s close ties to a Nigerian politician, Umaru Dikko, who is accused by the present authorities in Lagos of having absconded with hundreds of millions of dollars. There were also accusations, vehemently denied by Mr. -

The Constitution of South Africa of 1996 (Bill of Rights /Chapter Two)

University of Oran 2 Faculty of Foreign Languages THESIS In Candidacy for the Degree of Doctorate in Science, English Language. THE AFRICAN NATIONAL CONGRESS IN TRANSITION: FROM A RESISTANCE MOVEMENT TO A GOVERNING PARTY (1961-1999) Publicly Presented by: Mrs DEHMOUNE AMEL Before a Jury Composed of: Benhattab Abdelkader Professor University of Oran 2 President Moulfi Leila Professor University of Oran 2 Supervisor Meberbeche Faiza Professor University of Tlemcen Examiner Dani Fatiha MCA University of Oran 1 Examiner Academic Year 2018/2019 University of Oran 2 Faculty of Foreign Languages THESIS In Candidacy for the Degree of Doctorate in Science, English Language. THE AFRICAN NATIONAL CONGRESS IN TRANSITION: FROM A RESISTANCE MOVEMENT TO A GOVERNING PARTY (1961-1999) Publicly Presented by: Mrs DEHMOUNE AMEL Before a Jury Composed of: Benhattab Abdelkader Professor University of Oran 2 President Moulfi Leila Professor University of Oran 2 Supervisor Meberbeche Faiza Professor University of Tlemcen Examiner Dani Fatiha MCA University of Oran 1 Examiner Academic Year 2018/2019 I DECLARATION I hereby declare that this dissertation is the result of my original research. References to other people’s research have been duty cited and acknowledged in this research work accordingly. Amel DEHMOUNE II Dedication “No one in this world can love a girl more than her father “ Michael Ratnadeepak To my everlasting love, my beloved father, Mr. DEHMOUNE Mohammed III ACKNOWLEDGEMENTS First of all, I shall thank Almighty Allah for all His blessings. I would like to express my deepest gratefulness to my supervisor Prof. Leila Moulfi for the continuous support, patience and motivation throughout the writing of this thesis. -

Mandela from Wikipedia, the Free Encyclopedia (Redirected from Mandela) Jump To: Navigation, Search "Mandela" Redirects Here

Nelson Mandela From Wikipedia, the free encyclopedia (Redirected from Mandela) Jump to: navigation, search "Mandela" redirects here. For other uses, see Mandela (disambiguation). Page semi-protected His Excellency Nelson Mandela OM AC CC OJ GCStJ QC GColIH RSerafO NPk BR MRCSI Nelson Mandela on his 90th birthday in Johannesburg, South Africa, in May 2008. Mandela in May 2008 President of South Africa In office 10 May 1994 14 June 1999 Deputy Thabo Mbeki F. W. de Klerk Preceded by F. W. de Klerk Succeeded by Thabo Mbeki Secretary General of Non-Aligned Movement In office 2 September 1998 14 June 1999 Preceded by Andrés Pastrana Arango Succeeded by Thabo Mbeki Personal details Born Rolihlahla Mandela 18 July 1918 (age 94) Mvezo, South Africa Nationality South African Political party African National Congress Spouse(s) Evelyn Ntoko Mase (19441957) Winnie Madikizela (19571996) Graça Machel (1998present) Children Madiba Thembekile Makgatho Lewanika Makaziwe Maki Zenani Zindziswa Residence Houghton Estate, Johannesburg, Gauteng, South Africa Alma mater University of Fort Hare University of London External System University of South Africa University of the Witwatersrand Religion Christianity (Methodism) Signature Signature of Nelson Mandela Website www.nelsonmandela.org Nelson Rolihlahla Mandela (Xhosa pronunciation: [xo'li??a?a man'de?la]; born 18 July 1918) is a South African anti-apartheid activist, revolutionary and politic ian who served as President of South Africa from 1994 to 1999, the first to be e lected in a fully representative, multiracial election. His administration focus ed on dismantling apartheid's legacy, and cutting racism, poverty and inequality . Politically a democratic socialist, he served as president of the African Nati onal Congress (ANC) political party from 1991 to 1997. -

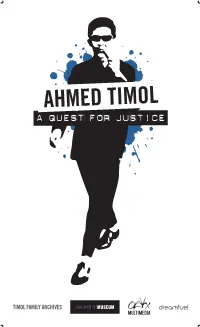

Ahmed Timol Was the First Detainee to Die at John Vorster Square

“He hung from a piece of soap while washing…” In Detention, Chris van Wyk, 1979 On 23 August 1968, Prime Minister Vorster opened a new police station in Johannesburg known as John Vorster Square. Police described it as a state of the art facility, where incidents such as the 1964 “suicide” of political detainee, Suliman “Babla” Saloojee, could be avoided. On 9 September 1964 Saloojee fell or was thrown from the 7th floor of the old Gray’s Building, the Special Branch’s then-headquarters in Johannesburg. Security police routinely tortured political detainees on the 9th and 10th floors of John Vorster Square. Between 1971 and 1990 a number of political detainees died there. Ahmed Timol was the first detainee to die at John Vorster Square. 27 October 1971 – Ahmed Timol 11 December 1976 – Mlungisi Tshazibane 15 February 1977 – Matthews Marwale Mabelane 5 February 1982 – Neil Aggett 8 August 1982 – Ernest Moabi Dipale 30 January 1990 – Clayton Sizwe Sithole 1 Rapport, 31 October 1971 Courtesy of the Timol Family Courtesy of the Timol A FAMILY ON THE MOVE Haji Yusuf Ahmed Timol, Ahmed Timol’s father, was The young Ahmed suffered from bronchitis and born in Kholvad, India, and travelled to South Africa in became a patient of Dr Yusuf Dadoo, who was the 1918. In 1933 he married Hawa Ismail Dindar. chairman of the South African Indian Congress and the South African Communist Party. Ahmed Timol, one of six children, was born in Breyten in the then Transvaal, on 3 November 1941. He and his Dr Dadoo’s broad-mindedness and pursuit of siblings were initially home-schooled because there was non-racialism were to have a major influence on no school for Indian children in Breyten. -

George Bizos Obituary

Introduction George lived for 92 eventful and hugely productive years. His autobiography, published in 2007, runs to over 600 pages and is supplemented by his other published work. This brief obituary is by necessity a highly selective summary of his achievements and work with and for many remarkable people. It has been written with affection and great respect, and we apologise for any omissions. As a family we are incredibly proud of his courage, dedication and unflinching commitment to justice, which was grounded in passion, wit and empathetic humanity. We celebrate the life of George, lived so well, and with boundless energy, optimism and selflessness. He served so many in the cause of justice. We will remember him and are very grateful for the many kind messages from the individuals and communities that George’s life and work embraced. Well done, Rest in Peace, Dad, Papou, Uncle George. Early life and education in Greece George Bizos was born to Antonios (known to family and friends as Andoni) Bizos and Anastasia Bizos (née Tomara) on November 15th 1927 in the village of Vasilitsi, south of Koroni and Kalamata in Messinia, Greece. George’s birth date has sometimes been recorded and reported as December 26th 1928: for some years his father deliberately suggested George was a little younger to try to protect him from the risk of conscription into the war. Andoni and Anastasia farmed olives, and George was the first of their four children who survived infancy. Andoni served as mayor of the village for a period, arranging for the first road connection and for water pipes to be laid. -

Capital District Coalition Against Apartheid and Racism

Re9dar Capital District Coalition MoittkI9 P1eetcngs Against Apartheid and fed o} ever4 monthy at: and Racism Neilkborhoocl Box 3002 — Pine Hills Station fsource meter Albany, NY 12203 34o "first st. (518) 4360542 l N.y . q PROJECT OF SOCIAL Jusnce COMA The aeetm .n9 etf QLtior fttanstI'ljAd- anct- Racism w i l l behe1aOnontt1J sI 1thesa Ju.Awr Colle9 e o+A Drqat1 :3or.m, 'ter a short discussion. of Coaltti'on activities, cult tAta I~ytC,~l featu and- u~ac°"ti`~n fuc1r3 i ser .,~'e ' When Stevi• Wonder told (r1 bod i~Vaiw~ X wirl be presented. the audience of over one in cooperation with -tile Occi'ce of S~ec.~.l billion watching the tale- Malcolm x Utsed Academy Awards: 17rO3rcms of S.C .A. and +he ACCEPT THIS AWARD IN THE Study t'Ietviork . NAME OF NELSON MANDELA," he advanced the anti-apart- id struggle world wide . ~ he racist apartheid re- MAY gime in South Africa reacted swiftly . Seven hours after COAL1 tioiI Stevie's announcement, all of his .music had been banned METiNfe in South Africa. WILL The mere mention of the long imprisoned Nelson Man- FEAIV&E dela (leader of the banned African National Congress) MALcWIx led to the banning . This should put to rest any rumors of reform in South Africa. AmanIa! Vera Michelson, Chair of the Cap'. -al District Coalition Against Apartheid and Racism, and Nancy Burton, Albany City .. Cr .cilwoman who was arrested Fu.ndraisir . Ma9 Jr in the anti-apartheid civil On FRDA'1 NIGHT, M ;y 1 1485, the Coalition disobedience action in Jan. -

TRUE GRIT Mark Webber on Porsche, WEC and Why His Motor Sport Story Is Far from Over

INTERNATIONAL JOURNAL OF THE FIA: ISSUE #5 MISSILE COMMAND PRODIGAL POWER Inside the jet-fighter test After five years away from centre where top researchers Formula One’s global stage, are dealing with the problem Honda returns to the sport of flying debris in F1P24 with power and purpose P50 THE LONG WALK TIME LORD The Mandela family have led Six decades ago, Jack Heuer the Long Short Walk campaign took over the family business to the UN General Assembly and turned it into one of motor and around the world P42 sport’s iconic brands P64 P30 TRUE GRIT Mark Webber on Porsche, WEC and why his motor sport story is far from over... THE CHOICE OF TOP CAR BRANDS EVEN IN WINTER. Customised technology to enhance your car’s performance in any winter weather condition. ISSUE #5 DYNAMIC DUOS AUTO THE FIA Sometimes motor racing partnerships The Fédération Internationale just click: think Jim Clark and Lotus or INTERNATIONAL de l’Automobile is the governing JOURNAL OF THE FIA body of world motor sport and the federation of the world’s Michael Schumacher and Ferrari. Now, leading motoring organisations. a new partnership has the world of Editorial Board: Founded in 1904, it brings together 236 national motoring JEAN TODT, DAMIEN CLERMONT, motor sport eager with anticipation and sporting organisations from GERARD SAILLANT, RICHARD WOODS, over 135 countries, representing – that of Mark Webber and Porsche. TIM KEOWN, SAUL BILLINGSLEY millions of motorists worldwide. Editors-in-chief: In motor sport, it administers The potential embodied by the coming together of DAMIEN CLERMONT, RICHARD WOODS the rules and regulations for all international four-wheel sport, Executive Editor: MARC CUTLER one of Formula One’s toughest (and most popular) including the FIA Formula One Editor: JUSTIN HYNES World Championship and FIA competitors and the legendary sportscar racing Copy Editor: JEZ SMADJA World Rally Championship. -

Nelson Rolihlahla Mandela SPECIAL SUPPLEMENT

SPECIAL SUPPLEMENT Nelson Rolihlahla Mandela 18 July 1918 –5 December 2013 Message from the President hen he was only 25 years old, Nelson group of eminent global leaders, who off er Rolihlahla Mandela joined the African their collective infl uence and experience to National Congress. His political career would support peace building, help address major Wspan decades more – as he himself said: causes of human suff ering and promote the “The struggle is my life.” Many selfl ess and shared interests of humanity. dedicated years later, through countless ‘Madiba’ as he is fondly known, has been eff orts of defi ance, sacrifi ce and commitment, a father to young and old, black and white. Mandela would emerge the fi rst President of His dignity, warmth, kindness, leadership, democratic South Africa in 1994. More than humility and infinite love for his fellow that, he became an international icon of human beings, set an example for all. His peace, democracy, respect and human rights. life has been an inspiration, in South Africa The young man, born in a village near Umtata and throughout the world, to all who are in the Transkei on 18 July 1918, went on to oppressed and deprived and to all who are bring about some of the most remarkable against domination and dispossession. changes in South African history and politics. This commemorative publication aims His legacy translated into the most to portray, through his wise words and life substantive and qualitative diff erence to the journey in pictures, the vision and life of Nelson lives of millions of South Africans who existed Mandela.