Le Tecniche Costruttive Delle Torri Medievali Di Noli

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Personal Tour L I G U R

PERSONAL TOUR viaggi - vacanze - turismo 21100 VARESE - Italia - via Ugo Foscolo, 12 - Tel. 0332 - 29.89.32 / Fax 28.93.80 www.personal-tour.it e-mail: [email protected] L I G U R I A Varazze, Noli, Genova, Albenga, Savona, Arenzano 5 – 8 Novembre 2020 4 GIORNI - In Autopullman 5 Novembre, Giovedì VARESE / VARAZZE In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Liguria. Arrivo a Varazze, nota località della Riviera. Sistemazione presso la Casa di Villeggiatura e pranzo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per il relax o per una piacevole passeggiata nel Parco della Villa. A piacere, in autopullman, raggiungimento del borgo di Varazze per una passeggiata. Cena e pernottamento. 6 Novembre, Venerdì VARAZZE / NOLI / GENOVA / VARAZZE Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per il relax o per la visita di Noli, splendido borgo marinaro, inserito nell’elenco dei “Borghi più Belli d’Italia”. Ricordata da Dante nel IV canto del Purgatorio (“Vassi in San Leo e discendessi in Noli …”) come luogo aspro e di non facile accesso, fino all’Ottocento, Noli era raggiungibile o via mare o scendendo per ripidi sentieri. Dall’alto del Monte Ursino svettano le maestose rovine del Castello, mentre il centro storico, che si affaccia sulla baia compresa tra l’Isola di Bergeggi e Capo Noli, caratterizzato dalle imponenti torri medievali rosso mattone, conserva quasi intatto il suo antico volto. Tempo libero per relax e passeggiate lungomare. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio, partenza per Genova. All’arrivo, incontro con la guida e passeggiata nel centro storico per conoscere e percepire il fascino del cuore della “Superba” attraverso le tipiche vie, i caruggi, i sontuosi palazzi, le chiese e le botteghe. -

Finalborgo – Noli

FINALBORGO – NOLI (BY CAR) This half-day excursion takes you to one of the most beautiful hamlets of Italy and then, driving along the coast, to one of the ancient maritime republics of the Mediterranean Basin. By leaving the parking space of CROSA, drive uphill towards GORRA and then make a U-turn and drive down in the direction of FINALE LIGURE. At the second roundabout, turn left and follow the road signs for FINALBORGO. Leave your car at the parking space, before entering the village walls, through Porta Testa. The historic centre of FINALBORGO was for many centuries the capital of the Marquisate and the administrative centre of Finale. It is situated in a strategic position on an alluvial plain at the confluence of the Pora and Aquila rivers. It is a walled town characterized by its 15th century structure established following the war with Genoa. You will appreciate the gates that still remains, such as Porta Reale (Royal Gate), built in 1702, near which there is a big Del Carretto coat of arms in high relief, and Porta Romana (Roman Gate), Porta Testa (built in 1452), Porta Mezzaluna (on the way up to the castle – Castel Gavone) and finally the semi-circular towers (the finest is located south) which make FINALBORGO a walled town, characterized by its 15th century structure, after the destruction following the war with Genoa (1448). The 15th century and Renaissance Palaces, transformed under the Spanish domination, embellish the town. Take a stroll through the cobbled streets and admire the little squares and typical handicraft shops. -

Erlebnisse Am Meer Schauplätze Der Kunst

Camogli - Genua Isola Gallinara - Savona Isola Gallinara Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria” [email protected] www.turismoinliguria.it Erlebnisse am Meer www.turismoinliguria.it Schauplätze der Kunst Auf den Spuren der Geschichte Düfte und Köstlichkeiten Sport Touren Ein Garten Meer Segeln, Windsurfen, Tauchen, Whale Watching oder auch ein Marathon im Sonnenbräunen, diese Ferien riechen nach Meersalz und nach tausend neuen Erfahrungen. Milano Alessandria A7 ITALIA A26 Emilia Romagna Torino Arenzano A10 A6 A12 Varazze Cogoleto GENUA Sori Recco Albisola Superiore ichele di Pagana Piemonte Celle Ligure Camogli S. M Toscana Albissola Marina Rapallo S. Margherita Ligure Chiavari SAVONA Paraggi Lavagna Portofino Cavi Noli Sestri Levante Finalborgo Punta Manara Parma Varigotti Borgio Verezzi Riva Trigoso A15 Finale Ligure Monterosso A12 Loano Pietra Ligure Mare Ligure Fegina al Mare FRANCIA Borghetto S. Spirito Vernazza Corniglia Manarola LA SPEZIA Isola Gallinara A10 Riomaggiore Lerici Alassio Le Grazie Laigueglia Portovenere Tellaro Cervo Andora Capo Cervo Isola Palmaria Livorno Diano Marina San Bartolomeo al Mare Porto Maurizio Camporosso IMPERIA Sanremo Arma di Taggia Balzi Rossi Capo S. Ampelio Santuario dei cetacei Ventimiglia Ospedaletti Bordighera Montecarlo EUROPA ITALIA Liguria Roma Mare Mediterraneo Verlagsinformation Verlagsprojekte und Copyright aller Rechte bei der regionalen Tourismus-Agentur “in Liguria”. Abbildungen: Agenturarchiv “in Liguria”. Grafik bei: Adam Integrated Communications - Turin - -

Linea Verde Linea Gialla Linea Rossa

LINEALINEA VERDEVERDE LINEALINEALINEA GIALLAGIALLAVERDE LINEALINEALINEA GIALLAROSSAVERDEROSSA Rivoli - Torino Porta Nuova - Porta Susa - Mirafiori Avigliana - Val Sangone - Orbassano - Nichelino Pinerolese - Saluzzese - Fossano FERMATE ANDATA RITORNO FERMATE ANDATA RITORNO FERMATE ANDATA RITORNO RIVOLI - Corso Francia, 10 GIAVENO PIOSSASCOViVi - Via Volvera uN mArE dI rElAx! Fermata GTT 2823 Francia 10 5:55 22:20 Viale Regina Elena, 56 | Fermata GTT 23627 5:45 22:30 Fermata GTT 28142 5:40 22:35 CUMIANA - Località Bivio TORINO - Piazza Massaua (fronte Holiday Inn) AVIGLIANA 5:57 22:18 Fermata Cavourese - GTT 43752 5:50 22:25 Fermata GTT 2654 Massaua Ovest 6:10 22:05 Via Roma, 7 | Capolinea navetta Avigliana TRANA - Via Roma, 11 FROSSASCO - Località Bivio TORINO - Piazza Rivoli 5:57 22:18 Fermata GTT 23595 - Via XX Settembre 6:07 22:08 Fermata Cavourese - GTT 43772 Fermata Metro GTT 13 - linea 101 6:15 22:00 SANGANO PINEROLO - Stazione Ferroviaria 6:05 22:10 TORINO - Porta Susa – Ingresso B - lato C.so Bolzano Via Pinerolo | Fermata GTT 23580 Via Bert 6:12 22:03 Piazza Garibaldi | Fermata 30710 Fermata GTT 1300 6:25 21:50 OSASCO - davanti al SELF BRUINO Fermata 30752 SELF 6:13 22:02 TORINO - Porta Nuova angolo Via Sacchi Via Orbassano, 104 | Fermata GTT 23562 6:17 21:58 Fermata Cavourese - c.so Vittorio Emanuele II, 57 6:30 21:45 CAVOUR - Scuole Medie ORBASSANO - davanti risto. cinese Fermata 40727 Scuole Medie 6:24 21:51 TORINO - C.so Unione Sovietica, 218 Strada Torino, 53 | Fermata GTT 27680 6:24 21:51 BARGE Fermata GTT 276 Montevideo -

PTC Cap. 7- L'ambiente Marino E Costiero

PTC Capp.r7in-ciLp’aalem),bdaietnuteelamreaerpinreoseervcaoresctoienraottenzione. InProvinciadiSavonaletappedell’AltaViasonoleseguenti: 7.1Ilquadrogeneraleperl’ambientemarinoecostiero ColleS.Bartolomeo–ColleS.Bernardo L’amCbioelnleteSm.Baerirnnoarcdoost–ieCroolrlaepSpcrerasveanitoanp erlaProvinciadiSavona unarisorsacaratteristicaefondamentale:bastipensarecheines- sa siC coollnecSenctrraavaqiuoans–ilGaiomgeotàdidTeoiirfalunsosi turistici della costa ligure (nel1996circail46%dipresenze). GiogodiToirano–GiogodiGiustenice Leattivitàumanehanno,però,nelcorsodeitempiesercitatopres- sioniGsieomgoprdeiGpiiuùstiennteicnese–CsoulllleddeilnMameligcnhoe naturali del litorale e dell’ambiente marino, in seguito all’artificializzazione dei corsi d’acqCuoal,leadleplrMeleielovgon odi–mCaotleleriadlieS .pGerialc’eodmiloizia e di prodotti ittici, all’immissionediscarichiciviliedindustriali,diinertiediacquecal- deneClomllaerdei,Sal.l’Gatitaivciotàmaog–ricCoolall,eedcicC.adibona ElemCenotlloecdairCatatedirbisotincao–deMleteurgrgitoeriodellaProvincia,comedelresto dituttalaRegioneLiguria,è,infatti,laforteurbanizzazionecostiera chepMoertuagtguetto–iClsoilsletedmealGteiorrvitoorialeagravitaresull’assettolitorane- ocongraveconseguenzaperlesuerisorse,soprattuttoneiperiodi di maCsoslilmeadealfGfluioevnoza–Pturarirsitoicnad.oIndicativa a questo proposito è la situazionedegliimpiantididepurazionedicuiicomunidelponente sonoPqruaarisoinddeol–tuPttoasssporodvevlisFtaiiea,llov eesistenti,nonsonoingradodi farfronteainotevoliflussituristiciestivi,cheinalcunelocalitàren- -

Il Vostro Giornale - 1 / 3 - 30.09.2021 2

1 Prima Categoria: il Sassello pone fine alla striscia positiva del Cerialecisano di Christian Galfrè 14 Febbraio 2010 – 18:37 Quiliano. Si è fermata a 12 la serie di partite senza sconfitte del Cerialecisano, fatta di 8 vittorie e 4 sconfitte. E’ stata interrotta dal Sassello, vittorioso al Mazzucco di Noli per 1 a 0 sulla capolista, da oggi divenuta ex. Ieri l’Imperia, nuova leader del girone, aveva posto fine alla striscia dell’Altarese, fermatasi a 11 partite senza perdere. La squadra allenata da Gabriele Gervasi per la seconda volta di fila è rimasta a secco di reti, complice un Sassello che, quando gioca incontri casalinghi, sia sul proprio campo che a Noli, ha una marcia in più: la compagine di mister Rolando ha ottenuto 26 punti in 10 gare interne, contro gli 11 in trasferta. Si ricompatta così il gruppo di vertice. L’Imperia, che ora vanta la striscia positiva più lunga con 6 vittorie e 1 pareggio negli ultimi 7 incontri, ha 1 punto di vantaggio sul Cerialecisano che, a sua volta, precede di 1 punto il Pietra Ligure. I biancocelesti di mister Luciano Dondo hanno superato con il minimo scarto la Nuova Intemelia: 1 a 0. Lo stesso Sassello rientra in piena corsa per un posto nei playoff, scavalcando Altarese e Quiliano. Quest’ultimo è stato battuto a domicilio dal Bragno che ha così vendicato la sconfitta dell’andata vincendo 0 a 1. Per i biancoverdi un successo scaccia crisi, dopo che nelle ultime 4 partite avevano raccolto la miseria di 1 punto. I rinvii delle due partite che vedevano impegnate le squadre comprese tra la 10° e la 13° Il Vostro Giornale - 1 / 3 - 30.09.2021 2 posizione in classifica, programmate a Camporosso e Carcare, lasciano in stand by la lotta per evitare i playout. -

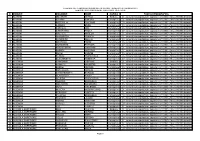

Comuni Con Popolazione Superiore a 10.00

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SAVONA - DOMENICA 27 GENNAIO 2019 ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO N. COMUNE COGNOME NOME CARICA FASCIA DEMOGRAFICA 1 ALASSIO MELGRATI MARCO Sindaco D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 2 ALASSIO AICARDI SANDRA Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 3 ALASSIO BATTAGLIA GIACOMO Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 4 ALASSIO CANEPA ENZO Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 5 ALASSIO CASELLA JAN Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 6 ALASSIO CASSARINO PAOLA Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 7 ALASSIO GALTIERI ANGELO Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 8 ALASSIO GIANNOTTA FRANCA Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 9 ALASSIO INVERNIZZI ROCCO Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 10 ALASSIO MACHEDA FABIO Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 11 ALASSIO MORDENTE PATRIZIA Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 12 ALASSIO PARASCOSSO GIOVANNI Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 13 ALASSIO PARODI MASSIMO Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e -

Candidature Per L'assemblea Sinodale Vicaria Di

Diocesi Savona-Noli “Chiesa di Savona: prendi il largo” Candidature per l’assemblea sinodale Vicaria di Savona Aceti Chiara 44 anni Unità pastorale san Francesco-san Lorenzo Bacchetta Roberta 48 anni Parrocchia santi Giovanni Battista ed Andrea Baldassarri Giulia 22 anni Parrocchia san Dalmazio Bertino Anna Maria 58 anni Parrocchia di san Giuseppe Bosio Andrea 40 anni Parrocchia san Paolo Bussino Maurizio 55 anni Parrocchia S. Ambrogio Cardone Nicolò 24 anni Parrocchia san Paolo Cassinello Tiziana 50 anni Parrocchia santi Giovani Battista e Andrea Chiesa Marina 53 anni Parrocchia santi Giovanni Battista e Andrea D’Ambrosio Vito 60 anni Parrocchia san Paolo Dodino Massimo 56 anni Parrocchia santa Maria della Neve 1 Dogali Nadia 40 anni Parrocchia san Dalmazio Faravelli Elena 46 anni Parrocchia san Bartolomeo del Bosco Folco Marella 55 anni Parrocchia san Giuseppe Franceri Pino 53 anni Parrocchia di S. Dalmazio, Savona Franceschi Angelo 49 anni Unità pastorale San Francesco e San Lorenzo, Savona Gambetta Alessio 20 anni Parrocchia di S. Pietro Lammoglia Fausto 32 anni Parrocchia san Giuseppe Lazzari Valter 61 anni Parrocchia san Bernardo in Valle Lisetti Ester 19 anni Parrocchia san Dalmazio Mafera Domenico 51 anni Parrocchia san Paolo Manzieri Elena 30 anni Parrocchia san Paolo Mitidieri Riccardo 47 anni Unità pastorale San Francesco e San Lorenzo, Savona 2 Oliva Maria Vittoria 75 anni Parrocchia san Pietro Palermo Andrea 31 anni Parrocchia san Paolo Pignone Guarnieri Gabriella Confraternite Pomerano Giulia 31 anni Parrocchia di S. Pietro, -

Orari Di Partenza

Partenze Departures/Departs/Abfahrten BORDIGHERA 13 GIU 2021 - 11 DIC 2021 4.58* TI 655 MILANO CENTRALE 9.00 C Sanremo 5.06 - Taggia-Arma 5.12 - Imperia 5.22 - A Alassio 5.35 - Albenga 5.43 - Finale Ligure Marina 5.58 - 3 R a T Savona 6.14 - Genova Piazza Princ. 6.55 - Voghera 8.06 - G Pavia 8.23 - Milano Rogoredo 8.46 - g * NON CIRCOLA NEI GIORNI [festivi] 5.16 TI 3019 MILANO CENTRALE 9.35 K Sanremo 5.23 - Taggia-Arma 5.29 - Imperia 5.39 - A Diano 5.44 - Alassio 5.55 - Albenga 6.02 - Loano 6.11 - Pietra 3 R F Ligure 6.15 - Finale Ligure Marina 6.22 - Spotorno-Noli 6.29 - Savona 6.42 - Varazze 6.53 - Cogoleto 7.00 - Arenzano 7.04 - Genova Voltri 7.12 - Genova Sestri P.Aer. 7.22 - Genova Sampierdarena 7.31 - Genova Piazza Princ. 7.38 - Arquata Scrivia 8.17 - Tortona 8.31 - Voghera 8.41 - Pavia 8.59 - Milano Rogoredo 9.18 - Milano Lambrate 9.27 - 5.37* TI 3357 GENOVA BRIGNOLE 8.13 L Sanremo 5.44 - Taggia-Arma 5.50 - Imperia 6.00 - A Diano 6.05 - Andora 6.12 - Laigueglia 6.16 - Alassio 6.21 - 2 R F Albenga 6.29 - Ceriale 6.37 - Borghetto S.Spirito 6.43 - G Loano 6.50 - Pietra Ligure 6.54 - Finale Ligure Marina 7.00 - Spotorno-Noli 7.07 - Savona 7.16 - Cogoleto 7.29 - Genova Voltri 7.38 - Genova Pegli 7.44 - Genova Sestri P.Aer. 7.49 - Genova Sampierdarena 7.58 - Genova P.P.Sott. -

N. Comune Cognome Nome Carica

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - MERCOLEDI' 31 OTTOBRE 2018 ELENCO PROVVISORIO AL 1° OTTOBRE 2018 DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO N. COMUNE COGNOME NOME CARICA FASCIA DEMOGRAFICA 1 ALASSIO MELGRATI MARCO Sindaco D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 2 ALASSIO AICARDI SANDRA Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 3 ALASSIO BATTAGLIA GIACOMO Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 4 ALASSIO CANEPA ENZO Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 5 ALASSIO CASELLA JAN Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 6 ALASSIO CASSARINO PAOLA Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 7 ALASSIO GALTIERI ANGELO Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 8 ALASSIO GIANNOTTA FRANCA Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 9 ALASSIO INVERNIZZI ROCCO Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 10 ALASSIO MACHEDA FABIO Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 11 ALASSIO MORDENTE PATRIZIA Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 12 ALASSIO PARASCOSSO GIOVANNI Consigliere D – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti 13 ALASSIO PARODI MASSIMO Consigliere D – comuni con popolazione superiore -

Senza Titolo-1

Perché “CERIALE” è Bandiera Blu: . Zuccarello Albenga Alassio, Garlenda, Laigueglia, Casanova L., Il Comune di Ceriale (“Ceriale”) ha intrapreso, da diversi anni, azioni positive Stellanello, Testico, Villanova Loano Balestrino, Borghetto S.S., volte al rispetto ed alla tutela dell'ambiente, rendendosi protagonista di Toirano Pietra Ligure Giustenice, Borgio Verezzi, Tovo San molteplici interventi, le cui procedure sono state eseguite, dal punto di vista Giacomo Finale Ligure Calice Ligure, Noli, Vezzi Portio, Rialto - operativo, dall'Area Ambiente-Demanio. PROTOCOLLO d'INTESA ([email protected] “Ceriale” ha intrapreso tale percorso composto dalle sotto elencate tappe: tel 0182919403 fax 0182919404) COMUNE DI CERIALE Ceriale Bandiera Blu 2016 PROVINCIA DI SAVONA Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 Dall'anno 2012 è stato istituito il Mercatino dell'Archivolto, dove Assessorato all’Ambiente dal 31.07.2002. sono presenti prodotti alimentari a Km. 0 Ottenimento nell'anno 2005 del riconoscimento “Le Tre Vele” da parte della Guida Blu di Legambiente, quale testimonianza di Installazione di un punto di erogazione di acqua alla “spina” un'offerta turistica di qualità ed un buon stato di conservazione - La Casetta dell'Acqua – nell'anno 2014 dell'ambiente marino e costiero Servizio di spianamento, grigliatura e pulizia delle Spiagge Risultato di raccolta differenziata pari al 62,08%, nell'anno 2014, Libere Comunali, a partire dall'anno 2006; partendo da 29,36% nell'anno 2013, risultati consultabili sulle D.G.R. Liguria Servizio pulizia, in stagione estiva, delle Spiagge Libere Comunali, con due passaggi giornalieri, periodo invernale: due I risultati della percentuale di raccolta differenziata nell'anno passaggi ogni quindici giorni, come da Convenzione con la 2015 sono in fase di determinazione dalla Regione Liguria Coop. -

Calendario 2016

GENNAIO 2016 S.PAOLO S.CORONA 3 Cairo-Cengio-Pontinvrea Alassio 8 Cairo Andora 9 Carcare 10 Rocchetta-Sassello-Varazze Loano 11 Carcare 17 Rocchetta-Sassello-Spotorno Ceriale 18 Spotorno Alassio 23 Carcare 24 Cosseria-Monesiglio Albenga 25 Cosseria-Monesiglio 29 Celle-Varazze 31 Monesiglio-Vado Andora-Alassio FEBBRAIO S.PAOLO S.CORONA 1 Carcare-Monesiglio 5 Cairo Andora 6 Albissola-Carcare 7 Cairo-Cengio-Millesimo Alassio-Ceriale 13 Pallare 14 Pallare-Sassello-Stella-Varazze Loano 16 Stella 19 Alassio 20 Carcare 21 Sassello-Spotorno 22 Spotorno 26 Varazze 28 Calizzano-Celle-Vado Alassio-Andora MARZO S.PAOLO S.CORONA 4 Cairo Andora 5 Carcare 6 Cairo-Cengio Alassio-Ceriale 7 Carcare 11 Noli 12 Altare/Mallare-Dego Noli 13 Altare/Mallare-Dego-Varazze-Savona Loano-Noli 18 Alassio 19 Carcare 20 Millesimo-Osiglia-Spotorno Ceriale 21 Spotorno 25 Celle-Varazze Andora 26 Vado 27 PASQUA APRILE S.PAOLO S.CORONA 1 Cairo Andora 2 Carcare 3 Cairo-Cengio-Pontinvrea Alassio-Ceriale 4 Carcare 9 Albissola-Millesimo 10 Rocchetta-Sassello-Varazze Loano 16 Carcare 17 Rocchetta-Sassello-Spotorno 18 Spotorno Alassio 24 Cosseria-Monesiglio-Vado Alassio-Andora 25 Monesiglio 26 Cosseria 29 Celle-Varazze MAGGIO S.PAOLO S.CORONA 1 Cengio - Monesiglio Alassio - Ceriale 2 Carcare - Monesiglio 6 Cairo Andora 7 Carcare 8 Cairo-Sassello-Varazze Loano 14 Pallare 15 Pallare-Sassello-Stella Ceriale 17 Stella 20 Alassio 21 Carcare 22 Spotorno 23 Spotorno 27 Celle-Varazze 29 Calizzano - Vado Alassio - Andora GIUGNO S.PAOLO S.CORONA 3 Cairo Andora 4 Carcare 5 Cairo-Cengio Alassio-Ceriale