ARGIA Rito - Mito - Ritmo - Canto

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Champions of the Gods

Champions of the Gods Champions of the Gods by Warren Merrifield 1 Champions of the Gods Copyright ©2006 Warren Merrifield. This is an entry into the Iron Game Chef ‘06 competition. It uses the ingredients Ancient, Committee and Emotion, and is designed to be played in four two–hour sessions. Typeset in Garamond and Copperplate. Created with Apple Pages software on a G5 iMac. Contact me at [email protected] 2 Champions of the Gods Map of the Ancient Greek World 3 Champions of the Gods Introduction This is my Iron Game Chef ‘06 Entry. It uses the ingredients Ancient, Committee and Emotion, and is designed to be run in four two–hour sessions with between three and five participants. There is no Gamesmaster. I am no authority on Ancient Greece and its myths, so please indulge me any inaccuracies that I may have presented here. Background The Ancient Greek World, during the Age of Gods and Men: Zeus, father of all the Gods has decided that he wants a new religious festival for the Mortals to honour him. He has declared that it will be known as the “Olympics” and shall be held in the most worthy city–state in all of the Greek World — anywhere from Iberia to the Black Sea. But there are more city–states than Zeus can be bothered to remember, so to discover which is most worthy, he has chosen a number of his Godly offspring to do it for him. They will be known as the “Mount Olympus Committee”, and will report back in four mortal years, or Zeus shall rip all of Creation asunder. -

Arthropods of Elm Fork Preserve

Arthropods of Elm Fork Preserve Arthropods are characterized by having jointed limbs and exoskeletons. They include a diverse assortment of creatures: Insects, spiders, crustaceans (crayfish, crabs, pill bugs), centipedes and millipedes among others. Column Headings Scientific Name: The phenomenal diversity of arthropods, creates numerous difficulties in the determination of species. Positive identification is often achieved only by specialists using obscure monographs to ‘key out’ a species by examining microscopic differences in anatomy. For our purposes in this survey of the fauna, classification at a lower level of resolution still yields valuable information. For instance, knowing that ant lions belong to the Family, Myrmeleontidae, allows us to quickly look them up on the Internet and be confident we are not being fooled by a common name that may also apply to some other, unrelated something. With the Family name firmly in hand, we may explore the natural history of ant lions without needing to know exactly which species we are viewing. In some instances identification is only readily available at an even higher ranking such as Class. Millipedes are in the Class Diplopoda. There are many Orders (O) of millipedes and they are not easily differentiated so this entry is best left at the rank of Class. A great deal of taxonomic reorganization has been occurring lately with advances in DNA analysis pointing out underlying connections and differences that were previously unrealized. For this reason, all other rankings aside from Family, Genus and Species have been omitted from the interior of the tables since many of these ranks are in a state of flux. -

Butterfly, Skipper and Dragonfly Survey of Various Natural Areas In

Butterfly, Skipper and Dragonfly Survey of Various Natural Areas in the Southern Till Plain Natural Division Effingham, Fayette, Marion, and Wabash Counties in Illinois A project for the Illinois Department of Natural Resources Illinois Wildlife Preservation Fund Project #11-L11W Cobra Clubtail Gomphus vastus Eastern Tiger Swallowtail Papilio glaucus A report of research by Richard S. Day October 2012 Daybreak Imagery 6382 Charleston Road Alma, IL 62807 618-547-3522 [email protected] Table of Contents Survey Methods Materials..........................................................................................................................................3 Survey Site Locations..................................................................................................................................................4 Vouchered Specimens................................................................................................................................................5 Southern Till Plain Species Checklist.........................................................................................................................12 Southern Till Plain Species Checklist by Location......................................................................................................15 Southern Till Plain Hours...........................................................................................................................................27 Rock Cave Surveys.....................................................................................................................................................28 -

Elegy with Epic Consequences: Elegiac Themes in Statius' Thebaid

Elegy with Epic Consequences: Elegiac Themes in Statius’ Thebaid A dissertation submitted to the Graduate School of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy In the Department of Classics of the College of Arts and Sciences by Carina Moss B.A. Bucknell University April 2020 Committee Chairs: Lauren D. Ginsberg, Ph.D., Kathryn J. Gutzwiller, Ph.D. Abstract This dissertation examines the role of elegy in the Thebaid by Statius, from allusion at the level of words or phrases to broad thematic resonance. It argues that Statius attributes elegiac language and themes to characters throughout the epic, especially women. Statius thus activates certain women in the epic as disruptors, emphasizing the ideological conflict between the genres of Latin love elegy and epic poetry. While previous scholarship has emphasized the importance of Statius’ epic predecessors, or the prominence of tragic allusion in the plot, my dissertation centers the role of elegy in this epic. First, I argue that Statius relies on allusion to the genre of elegy to signal the true divine agent of the civil war at Thebes: Vulcan. Vulcan’s erotic jealousy over Venus’ affair with Mars leads him to create the Necklace of Harmonia. Imbued with elegiac resonance, the necklace comes to Argia with corrupted elegiac imagery. Statius characterizes Argia within the dynamic of the elegiac relicta puella and uses this framework to explain Argia’s gift of the necklace to Eriphyle and her advocacy for Argos’ involvement in the war. By observing the full weight of the elegiac imagery in these scenes, I show that Argia mistakenly causes the death of Polynices and the devastation at Thebes as the result of Vulcan’s elegiac curse. -

A Systematic Description of the Hitherto Known

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at />J*^*^-- iTOp'*.*;*!!*'' >#'^^« >>» © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at Smithsonian Institution Libraries Gift of AUGUST SCHMITT © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at "-•u © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at f^^ The Macrolepidoptera of the World = A systematic description = of the known Macrolepidoptera edited with the collaboration of well-known specialists by = Dr. A. SeitZ, Professor. = I. Section. 1. Volume: The Palearctic Butterflies. Plates. STUTTGART Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen). AU.. TT 4-5 -T OR, f.o..i,„.;;r. n. Y. 11768 © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at Vol. I. Index of Plates. Tli<> nnnit)ors liehiiid thfi names designatf the plates. I'apilio 1—8 © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at PAPILIO Pars I Fauna palaearctica vVcner u. Winter, 6. m, b. M., ad nat. repr. © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at PARI LIO Taf 2 confusus 9 plutonius 6i.(J) Pars I Fauna palaearcHca. © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;PARI LIO www.zobodat.at Taf 3 protenor 6 demetrius 6 Parsl. Fauna palaearctica. © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at PARI LIO Taf 4 dehaani (U ) Pars I. -

Greek Mythology Link (Complete Collection)

Document belonging to the Greek Mythology Link, a web site created by Carlos Parada, author of Genealogical Guide to Greek Mythology Characters • Places • Topics • Images • Bibliography • Español • PDF Editions About • Copyright © 1997 Carlos Parada and Maicar Förlag. This PDF contains portions of the Greek Mythology Link COMPLETE COLLECTION, version 0906. In this sample most links will not work. THE COMPLETE GREEK MYTHOLOGY LINK COLLECTION (digital edition) includes: 1. Two fully linked, bookmarked, and easy to print PDF files (1809 A4 pages), including: a. The full version of the Genealogical Guide (not on line) and every page-numbered docu- ment detailed in the Contents. b. 119 Charts (genealogical and contextual) and 5 Maps. 2. Thousands of images organized in albums are included in this package. The contents of this sample is copyright © 1997 Carlos Parada and Maicar Förlag. To buy this collection, visit Editions. Greek Mythology Link Contents The Greek Mythology Link is a collection of myths retold by Carlos Parada, author of Genealogical Guide to Greek Mythology, published in 1993 (available at Amazon). The mythical accounts are based exclusively on ancient sources. Address: www.maicar.com About, Email. Copyright © 1997 Carlos Parada and Maicar Förlag. ISBN 978-91-976473-9-7 Contents VIII Divinities 1476 Major Divinities 1477 Page Immortals 1480 I Abbreviations 2 Other deities 1486 II Dictionaries 4 IX Miscellanea Genealogical Guide (6520 entries) 5 Three Main Ancestors 1489 Geographical Reference (1184) 500 Robe & Necklace of -

Divine Comedy

Divine Comedy Author(s): Alighieri, Dante (1265-1321) Publisher: CCEL Description: Dante©s Divine Comedy is the masterpiece of the Italian lan- guage. Written between 1308 and 1321, the three-part epic poem is well-known as a literary classic. The poem features Dante as the main character (though it is fiction), and de- scribes his journey through Hell (Inferno), Purgatory (Pur- gatorio) and Heaven (Paradiso). He meets many angels, demons, and other human travelers on this trip, and his guides are the Latin poet Virgil and Beatrice, a woman he loved. Under the surface, though, Divine Comedy is an al- legory. Dante uses his journey to represent the soul©s movement toward God, and the poem has many other reli- gious themes, mostly gathered from the medieval theology of Thomas Aquinas. The poem is extremely intricate, and mathematical and scientific patterns can be found throughout. Dante also makes many cultural references and allusions, Greek and Roman myth provide many of the characters and history, and the story even has political themes. Divine Comedy is a work that explores the afterlife from a medieval perspective. It is a fascinating read that will entrance all who take the journey with Dante. Abby Zwart CCEL Staff Writer i Contents Divine Comedy 1 Title Page 1 Credits 2 Inferno 3 Canto I 4 Canto II 8 Canto III 12 Canto IV 16 Canto V 20 Canto VI 24 Canto VII 28 Canto VIII 32 Canto IX 36 Canto X 40 Canto XI 44 Canto XII 48 Canto XIII 52 Canto XIV 56 Canto XV 60 Canto XVI 64 Canto XVII 68 Canto XVIII 72 Canto XIX 76 Canto XX 80 Canto -

CLBR Species List

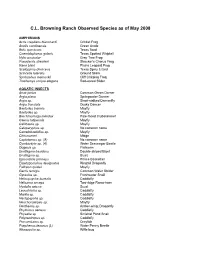

C.L. Browning Ranch Observed Species as of May 2008 AMPHIBIANS Acris crepitans blanchardi Cricket Frog Anolis carolinensis Green Anole Bufo speciosus Texas Toad Cnemidophorus gularis Texas Spotted Whiptail Hyla versicolor Gray Tree Frog Pseudacris streckeri Strecker's Chorus Frog Rana blairi Plains Leopard Frog Sceloporus olivaceus Texas Spiny Lizard Scincella lateralis Ground Skink Syrrhophus marnockii Cliff Chirping Frog Trachemys scripta elegans Red-eared Slider AQUATIC INSECTS Anax junius Common Green Darner Argia plana Springwater Dancer Argia sp. Short-stalked Damselfly Argia translata Dusky Dancer Baetodes inermis Mayfly Baetodes sp. Mayfly Brechmorhoga mendax Pale-faced Clubskimmer Caenis latipennis Mayfly Callibaetis sp. Mayfly Caloparyphus sp. No common name Camelobaetidius sp. Mayfly Chironomini Midge Coptotomos sp. (A) No common name Cymbiodyta sp. (A) Water Scavenger Beetle Dugesia sp. Flatworm Enallagma basidens Double-striped Bluet Enallagma sp. Bluet Epicordulia princeps Prince Baskettail Erpetogomphus designatus Ringtail Dragonfly Fallceon quilleri Mayfly Gerris remigis Common Water Strider Gyraulus sp. Freshwater Snail Helicopsyche borealis Caddisfly Helisoma anceps Two-ridge Rams-horn Hyalella azteca Scud Leucotrichia sp. Caddisfly Marilia sp. Caddisfly Nectopsyche sp. Caddisfly Neochoroterpes sp. Mayfly Perithemis sp. Amber-wing; Dragonfly Phylloicus aeneus Caddisfly Physella sp. Sinistral Pond Snail Polycentropus sp. Caddisfly Procambarus sp. Crayfish Psephenus texanus (L) Water Penny Beetle Rhagovelia sp. Riffle bug Simulium sp. Black Fly Stenonema femoratum Cream Cahill; Mayfly Tanypodinae Midge Tetragoneuria petechialis Dot-winged Baskettail Tricorythodes minutus Mayfly Tricorythodes sp Mayfly BUTTERFLIES AND MOTHS Actias luna Luna Moth Agraulis vanillae Gulf Frittilary Asterocampa celtis Hackberry Butterfly Asterocampa clyton Tawny Emperor Atalopedes campestris Field Skipper Atteva punctella Ermine Moth Automeris io Io Moth Battus philenor Pipevive Swallowtail Cercyonis pegala Common Wood Nymph Chrysopa spp. -

![[PDF]The Myths and Legends of Ancient Greece and Rome](https://docslib.b-cdn.net/cover/7259/pdf-the-myths-and-legends-of-ancient-greece-and-rome-4397259.webp)

[PDF]The Myths and Legends of Ancient Greece and Rome

The Myths & Legends of Ancient Greece and Rome E. M. Berens p q xMetaLibriy Copyright c 2009 MetaLibri Text in public domain. Some rights reserved. Please note that although the text of this ebook is in the public domain, this pdf edition is a copyrighted publication. Downloading of this book for private use and official government purposes is permitted and encouraged. Commercial use is protected by international copyright. Reprinting and electronic or other means of reproduction of this ebook or any part thereof requires the authorization of the publisher. Please cite as: Berens, E.M. The Myths and Legends of Ancient Greece and Rome. (Ed. S.M.Soares). MetaLibri, October 13, 2009, v1.0p. MetaLibri http://metalibri.wikidot.com [email protected] Amsterdam October 13, 2009 Contents List of Figures .................................... viii Preface .......................................... xi Part I. — MYTHS Introduction ....................................... 2 FIRST DYNASTY — ORIGIN OF THE WORLD Uranus and G (Clus and Terra)........................ 5 SECOND DYNASTY Cronus (Saturn).................................... 8 Rhea (Ops)....................................... 11 Division of the World ................................ 12 Theories as to the Origin of Man ......................... 13 THIRD DYNASTY — OLYMPIAN DIVINITIES ZEUS (Jupiter).................................... 17 Hera (Juno)...................................... 27 Pallas-Athene (Minerva).............................. 32 Themis .......................................... 37 Hestia -

Organisms of the Hubbard Brook Valley, New Hampshire

United States Department of Organisms of the Agriculture Forest Service Hubbard Brook Valley, Northeastern New Hampshire Research Station General Technical Report NE-257 Abstract Lists the organisms, both plant and animal, that have been identified by scientists engaged in multidisciplinary ecological research in the Hubbard Brook Valley, New Hampshire, during the past three decades. The Valley encompasses the Hubbard Brook Experimental Forest, Mirror Lake, and other areas within the White Mountain region of Grafton County. The species lists included in this report are relatively complete for vascular plants, amphibians, birds, fish, mammals, phytoplankton, and zooplankton, and partially complete for insects, molluscs, and nonvascular plants. The Compilers RICHARD T. HOLMES is professor of environmental biology and professor of biological sciences with the Department of Biological Sciences at Dartmouth College, Hanover, New Hampshire. GENE E. LIKENS is director and president of the Institute of Ecosystem Studies, Millbrook, New York. Manuscript received for publication 12 January 1998 Published by: For additional copies: USDA FOREST SERVICE USDA Forest Service 5 RADNOR CORP CTR SUITE 200 Publications Distribution RADNOR PA 19087-4585 359 Main Road Delaware, OH 43015 March 1999 Fax: (740)368-0152 Visit our homepage at: http://www.fs.fed.us/ne Contents Introduction .................................................................................................................................... 1 Hubbard Brook Ecosystem Study .......................................................................................... -

James River Park's Entomology Guide

James River Park’s Entomology Guide Author: Amanda Leonard Table of Contents Butterflies and Moths…………………………………………….page 1 Bees………………………………………………………………..page 2 Beetles……………………………………………………………..page 3 Damselflies and Dragonflies……………………….…………….page 4 Grasshoppers and Crickets…………………………….…….…page 5 Butterflies and Moths Black Swallowtail Eastern Tiger Swallowtail Papilio polyxenes Papilio glaucus Wingspan: 3.25-4.25” Wingspan: 3.6-6.5” Flies: May-Sept. Flies: April-Sept. Host plants: Queen Anne’s Host plants: Wild cherry, Lace, dill, parsley, fennel Tuliptree, sweetbay Cabbage White Clouded Sulphur Pieris rapae Colias philodice Wingspan: 1.75-2.25” Wingspan:1.5-2.75” Flies: Late Mar.-Oct. Flies: Late Mar.-early Nov Host plants: Mustards Host plants: Partridge pea, Wild senna Gray Hairstreak Monarch Strymon melinus Danaus plexippus Wingspan: 0.85-1.4” Wingspan: 3.3-4.9” Flies: Late April-Sept. Flies: Late May-Oct. Host plants: Legumes and Host plant: Milkweeds Mallows Variegated Fritillary Common Buckeye Euptoieta claudia Junonia coenia Wingspan: 1.75-3.2” Wingspan: 1.6-2.75” Flies: Late June-Oct. Flies: Late June-Oct. Host Plant: Violets, Host Plant: Geradia, plantain Purslane Eastern Comma Painted Lady Polygonia comma Vanessa cardui Wingspan: 1.75-2.5” Wingspan: 2-2.9” Flies: Late Mar.-Oct. Flies: Late April-Oct. Host Plant: Nettle, elm Host Plant: Thistles, Legumes, mallows Bees Common Eastern Bumble Bee Confusing Bumble Bee Bombus impatiens Bombus perplexus Tongue length: Medium -

Who's Who in Classical Mythology

Who’s Who in Classical Mythology The Routledge Who’s Who series Accessible, authoritative and enlightening, these are the definitive biographical guides to a diverse range of subjects drawn from literature and the arts, history and politics, religion and mythology. Who’s Who in Ancient Egypt Michael Rice Who’s Who in the Ancient Near East Gwendolyn Leick Who’s Who in Christianity Lavinia Cohn-Sherbok Who’s Who in Classical Mythology Michael Grant and John Hazel Who’s Who in Contemporary Gay and Lesbian History Edited by Robert Aldrich and Garry Wotherspoon Who’s Who in Contemporary Women’s Writing Edited by Jane Eldridge Miller Who’s Who in Contemporary World Theatre Edited by Daniel Meyer-Dinkegräfe Who’s Who in Dickens Donald Hawes Who’s Who in Europe 1450–1750 Henry Kamen Who’s Who in Gay and Lesbian History Edited by Robert Aldrich and Garry Wotherspoon Who’s Who in the Greek World John Hazel Who’s Who in Jewish History Joan Comay, revised by Lavinia Cohn-Sherbok Who’s Who in Military History John Keegan and Andrew Wheatcroft Who’s Who in Modern History Alan Palmer Who’s Who in Nazi Germany Robert S.Wistrich Who’s Who in the New Testament Ronald Brownrigg Who’s Who in Non-Classical Mythology Egerton Sykes, revised by Alan Kendall Who’s Who in the Old Testament Joan Comay Who’s Who in the Roman World John Hazel Who’s Who in Russia since 1900 Martin McCauley Who’s Who in Shakespeare Peter Quennell and Hamish Johnson Who’s Who of Twentieth-Century Novelists Tim Woods Who’s Who in Twentieth-Century World Poetry Edited by Mark Willhardt