Pdf, Consulté Le 10 Mars 2009

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

National Bibliography of Mauritius 2016 004.076

NATIONAL BIBLIOGRAPHY OF MAURITIUS 2016 004.076 Mauritius Institute of Education. Information and Communication Technology : prevocational programme year 2 part 1 / Mauritius Institute of Education. - Réduit : Mauritius Institute of Education, 2016. - vii, 130 p. : col. ill. ; 30 cm. ISSN 9789990340754 1. Computer science – Study and teaching (Secondary) – Mauritius 2. Information technology – Study and teaching (Secondary) – Mauritius 070.5096982 Government Printing Department. Customer charter / Government Printing Department.- Pointe aux Sables : Government Printing Department, 2016. - [p.] : col. ill. ; 14 cm. 1. Mauritius – Government Printing Department 2. Printing, Public – Mauritius 144 Panday, Dattatreya. Existential questions / Dattatreya Panday. - Quatre-Bornes : Dattatrya Panday, 2016. - 160p. ; 21 cm. Includes bibliographical references. ISBN 9789994911776 1. Humanism 2. Secular humanism 155.9042 Ministry of Labour, Industrial Relations, Employment and Training, Occupational Safety and Health Division. Work – related stress guidelines / Ministry of Labour, Industrial Relations, Employment and Training, Occupational Safety and Health Division. - Port-Louis : Ministry of Labour, Industrial Relations, Employment and Training, Occupational Safety and Health Division, 2016. - 18 p. ; 21 cm. Includes bibliographical references 1. Stress management 2. Stress (Psychology) – Prevention 172.2096982 Ministry of Civil Service & Administrative Reforms. Code of ethics for public officers / Ministry of Civil Service & Administrative Reforms. - Port-Louis : Ministry of Civil Service & Administrative Reforms. - 16 p. : col. ill. ; 21 cm. 1. Civil Service Ethics – Mauritius 2. Mauritius – Officials and employees – Ethics 173 Ministry of Gender Equality, Child Development and Family Welfare. Charter on family values / Ministry of Gender Equality, Child Development and Family Welfare. - Port-Louis : Ministry of Gender Equality, Child Development and Family Welfare, 2016.- unpaged. : ill. ; 15 cm. 1. Family 2. -

Copyright © and Moral Rights for This Thesis Are Retained by the Author And/Or Other Copyright

Rohatgi, Rashi (2012) Fighting cane and canon: reading Abhimanyu Unnuth's Hindi poetry in and outside of literary Mauritius. PhD Thesis. SOAS, University of London http://eprints.soas.ac.uk/16627 Copyright © and Moral Rights for this thesis are retained by the author and/or other copyright owners. A copy can be downloaded for personal non‐commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder/s. The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. When referring to this thesis, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given e.g. AUTHOR (year of submission) "Full thesis title", name of the School or Department, PhD Thesis, pagination. Fighting Cane and Canon: Reading Abhimanyu Unnuth’s Hindi Poetry In and Outside of Literary Mauritius Rashi Rohatgi Thesis submitted for the degree of PhD in Languages and Cultures of South Asia 2012 Supervised by: Dr. Francesca Orsini and Dr. Kai Easton Departments of Languages and Cultures of South Asia School of Oriental and African Studies University of London 1 Declaration for PhD Thesis I have read and understood regulation 17.9 of the Regulations for students of the School of Oriental and African Studies concerning plagiarism. I undertake that all of the material presented for examination is my own work and has not been written for me, in whole or in part, by any other person. -

Women and Politics in a Plural Society: the Case of Mauritius

Town The copyright of this thesis rests with the University of Cape Town. No quotation from it or information derivedCape from it is to be published without full acknowledgement of theof source. The thesis is to be used for private study or non-commercial research purposes only. University WOMEN AND POLITICS IN A PLURAL SOCIETY: THE CASE OF MAURITIUS Town Ramola RAMTOHULCape of Dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the UniversityAfrican Gender Institute University of Cape Town February 2009 Women and Politics in a Plural Society: The Case of Mauritius ABSTRACT This research is a socio-historical study of women and politics in the Indian Ocean Island of Mauritius. It traces the historical evolution of women‟s political engagement in social and women‟s movements as well as in the formal political institutions. The backdrop to this study was my interest in the field of women and politics and concern on women‟s marginal presence in the Mauritian parliament since women obtained the right to vote and stand for election in 1947, and until recently, the stark silences on this issue in the country. Mauritius experienced sustained democracy following independence and gained a solid reputation in terms of its stable democratic regime and economic success. Despite these achievements, the Mauritian democracy is deficient with regard to women‟s representation at the highest level of decision-making, in parliament. Moreover, the absence of documentation on this topic has rendered the scope of thisTown study broad. In this thesis I primarily draw on the postcolonial feminist writings to study women‟s political activism in social and women‟s movements. -

Vente Aux Enchères Succession De Livres

VENTE AUX ENCHÈRES Succession de livres JEUDI 29 ET SAMEDI 31 AOÛT 2013 À L’ILE MAURICE. 1ÈRE VENTE : JEUDI 29 AOÛT 2013 À 11 H 00 Ouvrages concernant L’Ile Maurice, auteurs mauriciens, les îles de l’Océan Indien, voyages, esclavage, Paul et Virginie,…. Cartes postales, photographies. 2EME VENTE : SAMEDI 31 AOÛT 2013 À 11 H 00 Tableaux d’artistes mauriciens, lithographies. CATALOGUE EN LIGNE : http://successionlivres.wordpress.com VISITES PUBLIQUES : COMMISSAIRE PRISEUR : • Mercredi 28 août de 09h00 à 17h00 • J.A.L Auctioneer • Jeudi 29 août de 09h00 à 11h00 64, Trunk Road, Bell-Village, Ile Maurice • Samedi 31 août de 09h00 à 11h00 • Tel (230) 286 6128, 286 6147 / Fax : (230) 286 2673 • Email : [email protected] Information Une vente aux enchères concernant la succession de livres de M. …, bibliophile d’ouvrages concernant L’Ile Maurice ou publiés à L’Ile Maurice, se tiendra à L’Ile Maurice : • 1ÈRE VENTE : JEUDI 29 AOÛT 2013 À 11 H 00 Ouvrages concernant L’Ile Maurice, auteurs mauriciens, les îles de l’Océan Indien, voyages, esclavage, Paul et Virginie,…. Cartes postales, photographies. •2EME VENTE : SAMEDI 31 AOÛT 2013 À 11 H 00 Tableaux d’artistes ayant vécu à Maurice, lithographies. - Le lieu de vente vous sera communiqué dans les meilleurs délais. Les ouvrages seront vendus par lots, organisés par thématiques (ex : histoire, esclavage, auteur, Madagascar, agriculture, religion,…). Un catalogue des lots est disponible en ligne à l’adresse suivante : http://successionlivres.wordpress.com où vous pouvez avoir accès à un moteur de recherche. Il est également téléchargeable en format pdf ici. -

AGTF Souvenir Magazine 2014

Table of Contents Editorial and Messages Editorial 4 Message from the President of the Republic of Mauritius ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 Message from the Prime Minister ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 Message from the Minister of Arts and Culture ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Message from the Lord Mayor of Port Louis ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10 Article by the Director of the Aapravasi Ghat Trust Fund �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 Message from Professor Armoogum Parsuramen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 1 AAPRAVASI GHAT WORLD HERITAGE SITE 15 The World Heritage Status �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 The -

List of Associations, Centres and Clubs for Unesco 4040

As of November 2020 LIST OF ASSOCIATIONS, CENTRES AND CLUBS FOR UNESCO * 4040 TOTAL / 77 Member States * Breakdown by regions: 1744 Clubs in 15 APA MSs, 1719 Clubs in 22 AFR MSs, 463 Clubs in 26 ENA MSs (3 NatComs are currently reviewing Clubs’ accreditation), 77 Clubs in 10 ARB MSs, 37 Clubs in 4 LAC MSs. The List will be continuously evolving and updated as necessary. Contents ALGERIA – 3 TOTAL......................................................................................................................................... 5 ANGOLA – 1 TOTAL ........................................................................................................................................ 5 ARMENIA – 9 TOTAL ....................................................................................................................................... 5 AUSTRALIA – 1 TOTAL .................................................................................................................................... 6 AUSTRIA – 2 TOTAL ........................................................................................................................................ 6 AZERBAIJAN – 5 TOTAL ................................................................................................................................... 6 BELARUS – 56 TOTAL ...................................................................................................................................... 7 BELGIUM (FLANDERS) – 1 TOTAL ................................................................................................................. -

University of Florida Thesis Or Dissertation Formatting

BRITISH COLONIAL LEGACIES AND DEMOCRATIC SURVIVAL By EMILY PUKUMA A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2017 © 2017 Emily Pukuma To Dzarnyi and Azilqwa ACKNOWLEDGMENTS I am especially grateful to my advisor, Benjamin Smith, who provided the perfect combination of independence, allowing me the space to envision, research and write this dissertation, and availability to answer questions, advise on difficult areas, and provide feedback on numerous applications and dissertation drafts. He encouraged me to embrace the big question this research entails and to allow the question to dictate the research design needed to answer it. His guidance in key moments consistently gave the project renewed life. I would like to thank my dissertation committee members including Michael Bernhard, Leonardo Villalón, Badredine Arfi and Susan O’Brien for valuable assistance and helpful criticism and feedback throughout this process. I am grateful for my colleagues at the University of Florida who were always willing to read, discuss and provide feedback on my research. I am especially thankful for my Africanist colleagues Anna Mwaba, Chesney McOmber, Dan Eizenga and Mamadou Bodian. I am constantly inspired by their dedication, drive and passion to understand the politics on the continent. They are also kind, compassionate and humble people. Beyond our professional relationship, they have become some of my closest friends. I am thankful to the University of Florida Department of Political Science, Center for African Studies, Graduate School and College of Liberal Arts and Sciences as well as the Smith Richardson Foundation and National Security Education Program Boren Fellowship for providing generous funding to complete overseas research and write this dissertation. -

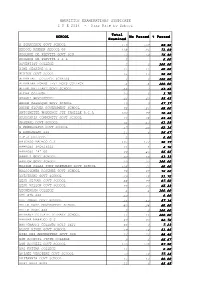

MAURITIUS EXAMINATIONS SYNDICATE C P E 2014 - Pass Rate by School

MAURITIUS EXAMINATIONS SYNDICATE C P E 2014 - Pass Rate by School Total SCHOOL No Passed% Passed Examined A SOKAPPADU GOVT SCHOOL119 107 89.92 ABDOOL RAHMAN ABDOOL GS 128 91 71.09 ADOLPHE DE PLEVITZ GOVT SCH13 10 76.92 ADOLPHE DE PLEVITZ S S S 5 0.00 ADVENTIST COLLEGE3 3 100.00 AIME CESAIRE G S 25 15 60.00 ALBION GOVT SCOOL26 13 50.00 ALEEMIAH COLLEGE (GIRLS)3 3 100.00 ALEEMIAH FORMS I-VI BOYS COLLEGE1 1 100.00 ALLEE BRILLANT GOVT SCHOOL11 7 63.64 ALPHA COLLEGE27 1 3.70 AMAURY GOVERNMENT44 42 95.45 ANDRE BAZERQUE GOVT SCHOOL19 9 47.37 ANDRE GLOVER GOVERNMENT SCHOOL75 51 68.00 ANTOINETTE PRUDENCE STE FAMILLE R.C.A106 77 72.64 ARAUCARIA COMMUNITY GOVT SCHOOL44 28 63.64 ARSENAL GOVT SCHOOL31 19 61.29 B KHEMLOLIVA GOVT SCHOOL37 23 62.16 B RAMLALLAH SSS 15 4 26.67 B.P.S COLLEGE1 0.00 BAICHOO MADHOO G.S 195 177 90.77 BAMBOUS (BOYS)SSS21 1 4.76 BAMBOUS 'A' GS 99 46 46.46 BARKLY GOVT SCHOOL30 13 43.33 BARLOW GOVT SCHOOL22 22 100.00 BASILE ALLAS PORT MATHURIN GOVT SCHOOL105 63 60.00 BASSOODHEB ROSUNEE GOVT SCHOOL75 57 76.00 BATATRAND GOVT SCHOOL29 15 51.72 BEAU SEJOUR GOVT SCHOOL88 77 87.50 BEAU VALLON GOVT SCHOOL75 49 65.33 BECKENHAM COLLEGE1 1 100.00 BEL AIR SSS 10 0.00 BEL OMBRE GOVT SCHOOL21 12 57.14 BELLE MARE GOVERNMENT SCHOOL40 24 60.00 BELLE ROSE SSS 2 2 100.00 BETHANY PRIVATE PRIMARY SCHOOL11 11 100.00 BHEEWA MAHADOO G S 87 72 82.76 BHUJOHARRY COLLEGE BOYS DEPT83 6 7.23 BLACK RIVER GOVT SCHOOL27 14 51.85 BOIS DES AMOURETTES GOVT SCH26 23 88.46 BON ACCEUIL STATE COLLEGE9 6 66.67 BON ACCUEIL GOVT SCHOOL120 105 87.50 BPS FATIMA COLLEGE13 -

Mauritian Independence

MAURITIUS INDEPENDENCE: Marginalism and political control (part 2) Article paru dans Le Mauricien | 4 mars, 2012 - 15:00 Mauritius and its dependencies were, as a whole, a genesis of colonialism, a purely novel French and predominantly British creation. In theory, a return of power to a non-existent indigenous society (decolonization) does not arise. There would simply be a transfer of power in 1968. Despite the terms of the Capitulation Treaty of 1810, which allowed the conquered inhabitants to preserve their property (Article 7) and allowed them to conserve their religion, laws and customs (Article 8), there was a lingering mutual distrust between them and the British. The Franco-Mauritians and elite Creoles, staunch Catholics, regarded the British as foreigners, and disliked Anglicanism, English language and British culture. Most British Governors, in their despatches, suspected the loyalty of Franco-Mauritians and elite Creoles to the British Crown. But a symbiotic relationship developed between them arising out of economic needs. The Franco-Mauritians needed to maintain their established plantation economy with a constant supply of coerced labour. The British needed money-tax derive from the plantation economy which would provide revenue to administer the island and maintain law and order. A diarchy evolved : the Franco-Mauritians controlled the economy, and the British controlled the policy and the administration. However, the Mauritius sugar-based economy created institutional structures and a socio-economic hierarchy. At the top were the Franco-Mauritians and elite Creoles, quite happy with their sugar estates, factories and lucrative commercial concerns. They were culturally content as long as Britain did not interfere with their sentimental attachment with France.