Alexandre Herculano E a Construção Do Texto Histórico: Escrita, Fontes E Narrativa

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Literatura Portuguesa

LITERATURA PORTUGUESA III - LITERATURA PORTUGUESA E HISTÓRIA NO LONGO SÉCULO XIX Helder Garmes - 1º semestre de 2019 - Segunda-feira - Noturno Proposta: O curso propõe discutir a relação entre literatura e história em Portugal no decorrer do chamado longo século XIX, que adentra ao início do século XX. Serão tratados os seguintes escritores: Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Camilo Pessanha e Fernando Pessoa. Ainda que de forma panorâmica, por tratar de diversos autores, o curso mantém o foco na relação entre literatura e história, tema crucial para o estudo da literatura portuguesa desse período. FEVEREIRO 18 – Apresentação do programa – O século XIX em Portugal – Literatura Comparada 25 - Debate Literatura e História – Roger Chartier e João Adolfo Hansen MARÇO 04 – Carnaval 11 – Almeida Garrett – Frei Luís de Sousa SANDMANN, Marcelo Corrêa. “Frei Luís de Sousa: um clássico romântico”. Letras, Curitiba, n. 51, p. 93-130, jan./jun. 1999. Editora da UFPR. 18 – Alexandre Herculano – “A morte do Lidador”, do livro Lendas e narrativas OLIVEIRA, Rodrigo Santos de. “A construção do imaginário do guerreiro lusitano romântico em A morte do lidador de Alexandre Herculano”. Historiæ, Rio Grande, 8 (1): 93-107, 2017. 25 – Semana Santa ABRIL 01 – Alexandre Herculano – “A dama do pé de cabra”, do livro Lendas e Narrativas ALVES, Carla Carvalho. “A dama do pé de cabra”: entre o histórico e o fantástico, Desassossego, n. 11, 2014, p.48-59 8 – Camilo Castelo Branco – O senhor do Paço de Ninães 15 – Semana Santa 22 – Camilo Castelo Branco – O senhor do Paço de Ninães PAVANELO, Luciene Marie. -

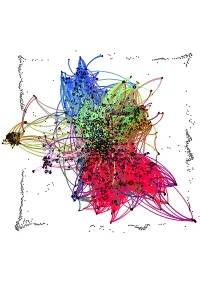

Network Map of Knowledge And

Humphry Davy George Grosz Patrick Galvin August Wilhelm von Hofmann Mervyn Gotsman Peter Blake Willa Cather Norman Vincent Peale Hans Holbein the Elder David Bomberg Hans Lewy Mark Ryden Juan Gris Ian Stevenson Charles Coleman (English painter) Mauritz de Haas David Drake Donald E. Westlake John Morton Blum Yehuda Amichai Stephen Smale Bernd and Hilla Becher Vitsentzos Kornaros Maxfield Parrish L. Sprague de Camp Derek Jarman Baron Carl von Rokitansky John LaFarge Richard Francis Burton Jamie Hewlett George Sterling Sergei Winogradsky Federico Halbherr Jean-Léon Gérôme William M. Bass Roy Lichtenstein Jacob Isaakszoon van Ruisdael Tony Cliff Julia Margaret Cameron Arnold Sommerfeld Adrian Willaert Olga Arsenievna Oleinik LeMoine Fitzgerald Christian Krohg Wilfred Thesiger Jean-Joseph Benjamin-Constant Eva Hesse `Abd Allah ibn `Abbas Him Mark Lai Clark Ashton Smith Clint Eastwood Therkel Mathiassen Bettie Page Frank DuMond Peter Whittle Salvador Espriu Gaetano Fichera William Cubley Jean Tinguely Amado Nervo Sarat Chandra Chattopadhyay Ferdinand Hodler Françoise Sagan Dave Meltzer Anton Julius Carlson Bela Cikoš Sesija John Cleese Kan Nyunt Charlotte Lamb Benjamin Silliman Howard Hendricks Jim Russell (cartoonist) Kate Chopin Gary Becker Harvey Kurtzman Michel Tapié John C. Maxwell Stan Pitt Henry Lawson Gustave Boulanger Wayne Shorter Irshad Kamil Joseph Greenberg Dungeons & Dragons Serbian epic poetry Adrian Ludwig Richter Eliseu Visconti Albert Maignan Syed Nazeer Husain Hakushu Kitahara Lim Cheng Hoe David Brin Bernard Ogilvie Dodge Star Wars Karel Capek Hudson River School Alfred Hitchcock Vladimir Colin Robert Kroetsch Shah Abdul Latif Bhittai Stephen Sondheim Robert Ludlum Frank Frazetta Walter Tevis Sax Rohmer Rafael Sabatini Ralph Nader Manon Gropius Aristide Maillol Ed Roth Jonathan Dordick Abdur Razzaq (Professor) John W. -

Authors, Translators & Other Masqueraders

Transgressing Authority – Authors, Translators and Other Masqueraders Alexandra Lopes The huge success of Walter Scott in Portugal in the first half of the 19th century was partially achieved by sacrificing the ironic take on authorship his Waverley Novels entailed. This article examines translations of his works within the context of 19th century Portugal with a focus on the translation(s) of Waverley. The briefest perusal of the Portuguese texts reveals plentiful instances of new textual authority, which naturally compose a sometimes very different author(ship) -- an authorship often mediated by French translations. Thus a complex web of authority emerges effectively, if deviously, (re)creating the polyphony of authorial voices and the displacement of the empirical author first staged by the source texts themselves. Keywords: authorship, literary translation, translation history, translatability L’immense succès connu par Walter Scott au Portugal dans la première moitié du XIXe siècle se doit en partie au sacrifice de la dimension ironique de la voix auctoriale dans sa série Waverley. Cet article examine les traductions des oeuvres de Scott dans le contexte du Portugal de l’époque en portant une attention particulière aux traductions de Waverley. Même un très bref aperçu des textes portuguais révèle de nombreux exemples d’instances nouvelles d’autorité narrative, lesquelles créent une voix auctoriale parfois très différente de celle du texte original à cause souvent du rôle médiateur des traductions françaises. Un tissu complexe de voix auctoriales émerge ainsi, bien que par le biais d’artifices, recréant la polyphonie des voix auctoriales et le déplacement de l’auteur empirique, mis en scène d’abord par les textes originaux. -

The Other Nineteenth Century

Historical Stories: Arnaldo Gama and the Traditional Historical Novel Ana Maria Marques Translated by Claire Williams Abstract. In this study Ana Maria Marques examines Arnaldo Gama’s Romantic historical writing, by engaging examples from his works along with the author’s own comments. She discusses how Gama attains a realistic diegetic universe through the inclusion of elements of local color, insistent descriptions, the reconstruction of social and cultural environments, real historical figures and events within the invented plot, yet with the author’s poetic license to modernize language and other necessary elements, in this re-articulation of History through fiction. 1. History in the Novel. The historical novels penned by Arnaldo Gama (1828-1869), which fall within the category of the Romantic historical novel, are intended to serve the dual purposes of educating and entertaining the reader. The Porto-based author, in a similar way to Alexandre Herculano, never tired of repeating the didactic aims behind his works: Demais eu nao o queria narrado no estilo severo e seco, em que se escreve a historia; queria-o de maneira que todos o lessem, que instruisse deleitando, utile dulci [...]. Queria... queria uma novela, um romance historico, que toda a genre Portuguese Literary & Cultural Studies 12 (2007): 183-94. © University of Massachusetts Dartmouth. PORTUGUESE LITERARY & CULTURAL STUDIES 12 lesse, que toda a gente quisesse ler; porque, enfim, meu caro amigo, estou convencido que a maneira de ensinar a historia aqueles que nao se aplicam aos livros, aqueles cuja profissao os arreda de poder fazer estudos serios e seguidos, e o romancea-la, dialogando-a, e dando vida a epoca, dando vida aos personagens, dando vida as localidades [...]. -

Augusto Soromenho

© 1878. O Occidente 3 (1 fev.): 21. Disponível em http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/1878/N3/N3_item1/P5.html. AUGUSTO SOROMENHO (Aveiro, 1833 – Lisboa, 1878) Filho de Manuel Álvares de Lima e de Maria José Pereira Soromenho. Pouco tempo depois do seu nascimento, a 20 de fevereiro de 1833, na freguesia de Apresentação, no concelho de Aveiro, a família de Augusto Pereira Soromenho mudou-se para o Porto. Em pleno período das lutas liberais, o seu pai tinha procurado refúgio em Aveiro. No entanto, a ocupação do território pelas forças liberais levou-os a partir. No Porto, Augusto Soromenho ocupou o lugar de aduaneiro na Alfandêga, colaborando na imprensa periódica, tanto na de cariz literário, como a Miscellanea Poetica: jornal de poesias ineditas (1851-1852), como em publicações defensoras do cristianismo. Em 1852, colaborou em O Christianismo: semanario religioso e, entre 1853 e 1860, dirigiu, com Camilo Castelo Branco (1825-1890), o periódico A Cruz: semanario religioso, onde surge já um artigo seu em torno do estudo das línguas. Nos tempos livres Soromenho visitava a Biblioteca de São Lázaro no Porto, onde conheceu José Ferreira da Silva. Este redator do jornal portuense Portugal, que seguia a corrente legitimista, defensora dos direitos de D. Miguel ao trono, contratou-o como colaborador e revisor. Em 1855, Soromenho consegue entrar como funcionário para a Biblioteca Municipal do Porto, dedicando mais tempo ao estudo de temas no âmbito da História de Portugal e da Arqueologia. A amizade com Camilo Castelo Branco continuaria a estreitar-se, ainda que terminasse anos mais tarde. Augusto Soromenho seria igualmente o diretor da coleção Bibliotheca Catholica do Seculo XIX, cujo primeiro título se pretendia que 1 ISBN 978-989-96677-5-4 fosse a tradução de Génie du Christianisme, de François-René de Chateaubriand. -

Viagem E Desterro. De Ovídio a Camões: Filinto, Garrett E Herculano

VIAGEM E DESTERRO. DE OVÍDIO A CAMÕES: FILINTO, GARRETT E HERCULANO TRAVEL AND EXILE. FROM OVIDIO TO CAMÕES: FILINTO, GARRETT AND HERCULANO Maria Fernanda de Abreu * RESUMO A viagem, em situação de desterro forçado, proporciona imagens de repre- sentações identitárias, pessoais e colectivas, que a literatura vem transmi- tindo ao longo da sua história. No presente ensaio, invocam-se modelos que, na chamada “literatura ocidental”, vêm de Homero e Ovídio e, na por- tuguesa, são actualizados por, entre outros, Luís de Camões, Filinto Elíseo e Almeida Garrett; um estudo de caso dá-nos a ver o recurso ao motivo da tempestade na escrita do exílio, na obra do romântico Alexandre Herculano. PALAVRAS-CHAVE: Viagem; Desterro; Romantismo em Portugal. ABSTRACT Travel, in exile forced situation, provides images of identity, personal and collective representations, that literature has transmitted throughout its history. In this essay, we refer to models that in the so-called “Western Lit- erature” comes from Homer and Ovid, and that in the Portuguese one are updated by, among others, Luís de Camões, Filinto Elíseo e Almeida Gar- rett; a case study shows us the use of the topic of storm in exile writing, in the romantic Alexandre Herculano work. KEYWORDS: Travel; Exile; Romanticism in Portugal. – Revista do Núcleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 8, n° 16, 1° sem., jul. 2016 103 ABRIL Era de noite que a imagem da pátria, terribilíssima de sau- dades, se me assentava, como pesadelo, sobre o coração e me espremia dele bem amargas lágrimas! […] O desterro é uma das mais profundas misérias humanas. -

Gilberto Freyre : Indiciarismo, Emoção E Política Na Casa-Grande E Na Senzala / Claudio Marcio Coelho

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA MESTRADO DE HISTÓRIA SOCIAL DAS RELAÇÕES POLÍTICAS Claudio Marcio Coelho Gilberto Freyre: indiciarismo, emoção e política na casa-grande e na senzala Vitória 2007 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA MESTRADO DE HISTÓRIA SOCIAL DAS RELAÇÕES POLÍTICAS Claudio Marcio Coelho Gilberto Freyre: indiciarismo, emoção e política na casa-grande e na senzala Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História do Centro de Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em História, na área de concentração em História Social das Relações Políticas, elaborada sob a orientação da Professora Doutora Márcia Barros Ferreira Rodrigues. Vitória 2007 2 Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP) (Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brasil) Coelho, Claudio Marcio, 1967 - C672g Gilberto Freyre : indiciarismo, emoção e política na casa-grande e na senzala / Claudio Marcio Coelho. – 2007. 230 f. : il. Orientador: Márcia Barros Ferreira Rodrigues. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Humanas e Naturais. 1. Freyre, Gilberto, 1900-1987. 2. Ciências sociais – Metodologia. 3. Autoritarismo. 4. Pátrio poder. 5. Brasil – História – 1920-1930. I. Rodrigues, Márcia Barros Ferreira. II. Universidade -

Uma Leitura Paratextual Do Romance Histórico Herculaniano 1

O DILEMA DE CLIO: UMA LEITURA PARATEXTUAL DO ROMANCE HISTÓRICO HERCULANIANO 1 Manuel J. G. Carvalho Universidade de Aveiro, Departamento de Línguas e Culturas (investigador) Portugal [email protected] Le paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à seuil, ou ossibilité Gérard Genette (1987: 7-8) 2 Sinopse Pretende-se, neste estudo, analisar o pensamento historiográfico de Alexandre Herculano, a partir dos paratextos com que o escritor enriqueceu a sua obra de ficção. Com esta análise pretende-se mostrar como o historiador Alexandre Herculano pensava a história, como sentia as limitações impostas pelo paradigma científico que, na sua época, dominava ou pretendia dominar todas as áreas do saber, e como se viu forçado a recorrer provided by Repositório Científico do Instituto Politécnico do Porto View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk CORE brought to you by 1 As edições da obra de Alexandre Herculano, utilizadas para a elaboração deste estudo, constam da respectiva bibliografia, tendo havido o cuidado de utilizar edições críticas e anotadas. Porque muitas dessas obras foram editadas sem data, optámos por citá-las através do respectivo título. 2 Depreende-se desta epígrafe o que são, para Genette, os paratextos. Desde logo tudo o que rodeia e veste o texto, tudo o que envolve o miolo do livro: títulos, subtítulos, dedicatórias, prefácios, advertências, introduções, títulos dos capítulos, epígrafes, notas, posfácios, gravuras, etc., qualquer que seja o destinador ou o destinatário. Com o objectivo de facilitar a leitura deste estudo, nomeadamente a quem desconheça a obra de Genette, iremos traduzindo, em notas de rodapé, os conceitos operatórios utilizados. -

DENIS, Jean Ferdinand (Paris, 1798 - Paris, 1890)

DENIS, Jean Ferdinand (Paris, 1798 - Paris, 1890) Ferdinand Denis was the son of Joseph-André Denis, a French civil servant whose mastery of languages had a great influence on his son. His father held the post of sworn interpreter at the Conseil des Prises Maritimes and, intermittently, in the political section of the French Ministry of Foreign Affairs (headed at that time by Talleyrand). Denis studied Turkish at home in order to prepare himself to try to enter the École des Jeunes de Langues (future School of Oriental Languages). He did not win a place either in 1810 or in 1813. Léon Bourdon, one of his biographers, mentions that although the Denis family had limited financial resources, at that time they lived on the aristocratic Left Bank of the Seine (Léon Bourdon, Lettres familières et Fragment du Journal intime de Ferdinand Denis à Bahia..., 1957, pp. 145-148). His father had a library that was well stocked with works of the Enlightenment. He also received both men of letters and of science, among whom was the Portuguese poet Filinto Elísio, who, according to Bourdon, gave the young Ferdinand Portuguese lessons. His intellectual training as a self-taught man of letters was marked by the confluence of different disciplines (including literature, history, geography, ethnography and linguistics), which was much in tune with the spirit of the age, and resulted in a wide-ranging critical perspective of the culture of his time. As has been mentioned elsewhere, although Denis was “destined for a diplomatic career, he preferred to study languages and to travel the World”, typical passions of the Romantic man although not very profitable in the short and medium term (A. -

Romantic Poetry 1 Romantic Poetry

Romantic poetry 1 Romantic poetry Romanticism, a philosophical, literary, artistic and cultural era[1] which began in the mid/late-18th century[2] as a reaction against the prevailing Enlightenment ideals of the day (Romantics favored more natural, emotional and personal artistic themes),[3][4] also influenced poetry. Inevitably, the characterization of a broad range of contemporaneous poets and poetry under the single unifying name can be viewed more as an exercise in historical The Funeral of Shelley by Louis Edouard Fournier (1889); the group members, from left compartmentalization than an attempt to right, are Trelawny, Hunt and Byron to capture the essence of the actual ‘movement’.[citation needed] Poets such as William Wordsworth were actively engaged in trying to create a new kind of poetry that emphasized intuition over reason and the pastoral over the urban, often eschewing consciously poetic language in an effort to use more colloquial language. Wordsworth himself in the Preface to his and Coleridge's Lyrical Ballads defined good poetry as “the spontaneous overflow of powerful feelings,” though in the same sentence he goes on to clarify this statement by In Western cultural context romanticism substantially contibuted to the idea asserting that nonetheless any poem of of "how a real poet should look like". An idealized statue of a Czech poet value must still be composed by a man Karel Hynek Mácha (in Petřín Park, Prague) repesents him as a slim, tender “possessed of more than usual organic and perhaps unhealthy boy. However, anthropological examination proved sensibility [who has] also thought long that he was a man of a strong, robust and muscular body constitution. -

Aeneas, Rambo, and the Pedagogy of 'World Lit" (Michael Thomas Scott's

DOCUMENT RESUME ED 397 452 CS 215 434 AUTHOR Carroll, Michael Thomas, Ed. TITLE No Small World: Visions and Revisions of World Literature. INSTITUTION National Council of Teachers of English, Urbana, REPORT NO ISBN-0-8141-3368-1 PUB DATE 96 NOTE 221p. AVAILABLE FROMNational Council of Teachers of English, 1111 W. Kenyon Road, Urbana, IL 61801-1096 (Stock No. 33681: $14.95 members, $19.95 nonmenbers). PUB TYPE Guides Classroom Use Teaching Guides (For Teacher) (052) Books (010) EDRS PRICE MF01/PC09 Plus Postage. DESCRIPTORS *Cultural Context; Higher Education; Instructional Innovation; Language Role; *Literary Criticism; *Literary Genres; *Literary History; Multicultural' Education; *World Literature IDENTIFIERS *Literary Canon; Literature in Translation ABSTRACT This collection of essays deals with world literature. The essays are focused on four primary goals: to map the conceptual and cultural problems inherent in common educational approaches to the subject which sometimes see world literature as a metanarrative of Western culture; to suggest new genres and perspectives; to consider specific curricular and pedagogical issues; and to introduce "new" texts for consideration. The 15 essays and their authors are:(1) "Richard Moulton and the Idea of World Literature" (Sarah Lawall); (2) "The Translator and the Voice of the Other: A Case in Point" (Marilyn Gaddis Rose);(3) "Anthologizing World Literature" (Jose J. de Vinck);(4) "Beyond the Looking Glass of Empire: The Colonization of Portuguese Literature"(Paulo de Medeiros); (5) "'Yes,I Can': Empowerment and Voice in Women's Prison Narratives" (Sharon Hileman); (6) "Sacriture: The Sacred as a Literary Genre" (Mackie J. V. Blanton);(7) "Nonnative English Literature and the World Literature Syllabus" (Ismail S. -

Moizeis Sobreira De SOUSA 1

ANAIS DO SETA, Número 4, 2010 849 CAMILO CASTELO BRANCO E A FORMAÇÃO DO ROMANCE PORTUGUÊS Moizeis Sobreira de SOUSA 1 RESUMO: Esta comunicação corresponde a um projeto de doutorado, ainda em fase inicial, que faz parte um estudo mais amplo, em execução há cinco anos, que visa a mapear o espaço reservado a Camilo Castelo Branco no cânone literário português, como também as principais tendências interpretativas legadas pela tradição dos estudos camilianos. Esteado nesse estudo, desenvolvido em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da USP e orientado pelo Prof. Dr. Paulo Motta Oliveira, pressupõe-se que a implantação do romance em Portugal, resultado, em grande parte, dos esforços da pena camiliana, foi possível graças ao diálogo que essa pena travou com a tradição narrativa do século XVIII, em particular com a obra de Voltaire, proeminente autor setecentista. Palavras-chave: Camilo Castelo Branco, Voltaire, Romance . ABSTRACT: This project, which is part of an ampler study, has been running for five years. It intends to map the space reserved to Camilo Castelo Branco in the Portuguese literary canon, as well as the main interpretative tendencies tied throughout the Camilian studies. Based on this study, which was developed in a partnership with the Portuguese Literature Post Graduation Program of the “Faculdade de Letras da USP” and oriented by Prof. Dr. Paulo Motta Oliveira, it is supposed that the implantation of the novel in Portugal, due mainly to the efforts of the Camilian pen, was possible thank to the dialogue which this pen had with the 18 th C narrative tradition, especially with Voltaire’s production, important 18 th C author.