N° 1595 Assemblée Nationale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

CHANIA Internet.Key

The Internet for Africa meeting, Montpellier 10-12 Dec 2007 and Follow-up activities Sharing Knowledge (4) , MAICh, 7-9 April 2008 Robert Klapisch 1 Geneva, 30 April 2007 Robert Klapisch Président H.E. Ambassador Boudewijn J. van Eenennaam Permanent Representative Netherlands Mission to the UN Office in Geneva 31-33 Avenue Giuseppe Motta CH-1202 Genève Re : Invitation to a Meeting Dear Ambassador van Eenennaam In the last three years, I have organised a series of meetings on “Sharing Knowledge Across the Mediterranean“. The purpose is to get together scientists and engineers from the developped North and the developping South and East of the Mediterranean in order to facilitate contacts leading to concrete projects for a sustainable development. My experience from CERN (where I was Director of Research 1981-87) is that scientists have a common language and purpose and will work together whatever their difference in origin, religion or philosopy. What was effective during the Cold War to bridge the East-West gap should now be devoted to a North South dialogue in order to avoid a “Clash of Civilisations“. The first meeting in the series was held in Geneva in 2004 for the 50th Anniversary of CERN. The 2005 meeting took place in Casablanca and the 2006 edition was hosted by the Abdus Salam Institute (ICTP) in Trieste. Because these meetings were so successful, I have created a Foundation last November to develop and sustain them. Our next planned activity will be focused on a problem of acute interest : the common management of water resources between Israel, Jordan and the Palestinian Authority, in particular through implementing the Red Sea- Dead Sea Water Conveyance project. -

Discours De Robert Klapisch

Réponse de Robert Klapisch au discours de l’Ambassadeur Mattei lui remettant la médaille d’officier de la Légion d’Honneur. Le 9 novembre 2007 Excellence, Monsieur le Directeur Général, Cher Carlo Rubbia, Chers Amis, Merci Monsieur l’Ambassadeur pour vos paroles qui me remplissent d’émotion. Merci aussi à vous tous d’être venus, et certains de fort loin, pour être à mes côtés en ce jour où je suis honoré– pour la deuxième fois– par la République. Vous venez de citer, avec une éloquence dont je vous sais gré infiniment, ce qu’ont été les étapes de ma carrière. Ôserais-je le rappeler, une carrière se construit au fil du temps, on ne se rend pas toujours compte soi-même de l’enchaînement des perspectives. Le grand honneur qui m’est fait aujourd’hui, est peut-être une occasion de prendre du recul et de réfléchir aux motivations qui ont été les miennes durant ce parcours. Chercheur, j’ai d’abord connu les joies ineffables de la recherche et de la découverte. On sait aujourd’hui que les éléments chimiques de la matière qui nous entoure ont été formés au cours de la vie d’étoiles mortes depuis longtemps. Nous sommes tous des fossiles! Mon grain de sel dans cette cuisine cosmique, c’est d’avoir contribué à résoudre l’énigme des éléments légers très rares que sont le Lithium, le Beryllium et le Bore qui n’existent que par une sorte de miracle. Par la suite, les mêmes instruments nous ont permis de découvrir des noyaux bizarres, que j’ai appelé “exotiques”, comme le lithium 11 ou le sodium 35 qui comprennent deux fois ou trois fois plus de neutrons que de protons. -

Echanger Durablement

Le Nouvelliste Lundi 12 janvier 2009 VALAIS 19 dc - pf CAMPAGNE EN VUE DE LA VOTATION DU 8 FÉVRIER Echanger durablement Une douane SCIENCES Trente spécialistes se réuniront à Genève les 12 et 13 janvier au sommet pour un dialogue Nord-Sud sous l’égide de la Fondation Partager le savoir et de son président Robert Klapisch, valaisan dans l’âme. des Mossettes RÉGINE BOICHAT Tirer parti de la fuite des cer- veaux dans le domaine des sciences, c'est le sujet du pro- chain atelier interdisciplinaire qui se tiendra à Genève les 12 et 13 janvier sous l'égide de la Fon- dation Partager le savoir. Trente scientifiques se réuniront pour un dialogue Nord-Sud. Issus de onze pays et de quatre conti- nents, les spécialistes analyse- ront la migration des scientifi- ques vers les pays du Nord et tenteront de dégager comment favoriser un processus gagnant, A l’image de Philippe Nantermod (à droite), pour eux-mêmes, pour les pays les militants de Libre-accès.ch ont distribué hôtes et les pays d'origine. «C'est des tracts aux skieurs passant «la frontière». ce que, par un jeu de mots en an- DANIEL CLERC glais, on appelle transformer le «Brain Drain» en «Brain Gain»» explique Robert Klapisch, le pré- NICOLAS MAURY sident de la Fondation «Partager «D’un côté la Suisse, de l’autre la France et le Savoir», domicilié à Crans- l’Europe. Ce lieu est emblématique», expli- Montana. Interview. que Martin Uhl, coordinateur national de Libre accès.ch. Quel est le but poursuivi par votre Au sommet de la Pointe des Mossettes institution? aux Crosets, la campagne des jeunes pour Nous voulons diminuer l'inéga- la libre circulation des personnes a procédé lité entre les nations au niveau samedi à la fermeture fictive de la frontière. -

Rapport De La Commission Coppens De Preparation De La Charte De L

MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE RAPPORT DE LA COMMISSION COPPENS DE PREPARATION DE LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT La préparation de la Charte de l’environnement, menée de juin 2002 à avril 2003 sous la responsabilité de la Mission placée auprès de Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l’écologie et du développement durable, est présentée dans quatre volumes : Volume 1 : Rapport de la Commission Coppens Volume 2 : Rapport sur la consultation nationale Volume 3 : Comptes-rendus des travaux : I – Synthèses des travaux juridiques et scientifiques, des groupes de discussion citoyens, de l’avis du Conseil économique et social II – Synthèses nationale, régionales et Internet du questionnaire ; synthèses des 14 assises territoriales Volume 4 : Revue de presse Elle est également mise en ligne sur le site www.charte.environnement.gouv.fr 2 République Francaise La Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable Paris, le - 8 Juillet 2002 Monsieur le Professeur, Vous avez accepté d'animer la réflexion et la consultation devant aboutir à une charte de l'environnement. Ce projet auquel le Président de la République attache une grande importance, comme il l'a annoncé dans son discours d'Orléans le 3 mai 2001 puis dans celui d'Avranches le 18 mars 2002 vise à proposer aux Français une charte de l'environnement adossée à la Constitution. Le Premier ministre a repris dans son discours de politique générale cet objectif comme l'une des priorités de l'action gouvernementale. La vie contemporaine confronte l'homme à des pollutions et des risques de toutes sortes et à des atteintes à sa qualité de vie et même à sa santé. -

Euroscience Science

apropos vancement of Science which has an im Robert Klapisch portant influence in the United Kingdom Public debate in matters regarding the public under On 15 April 1999, taking advantage of Euroscience standing of science; also the French Asso the campaign for the election of the Eu ciation Française pour l’Avancement des ropean Parliament, Euroscience orga cience is an important part of the Eu Science). But at the European cross-disci nized a public debate in Strasbourg in Sropean cultural heritage. It is an im plinary level, there is no such Association. France with Members of the European portant asset for Europe, in a world where In my opinion, the European commu Parliament. The meeting was chaired by politics and economy are increasingly be nity has not given birth to a body capable Ms. Elly Plooij-Van Gorsel MEP. If I coming global. The size of the European of defining (through internal debates) wanted to summarize in a nutshell the scientific enterprise can be represented as and expressing (by direct lobbying of Eu importance of this event, I would quote follows: according to OECD statistics ropean bodies) the viewpoint of the sci the reaction of MEP Christof Tannert there were in 1993 in the European Union entific community. This was the reason (Germany) who said: “We are used at 770 000 R&D workers of university grad behind the creation of Euroscience. the European Parliament to being lob uate level. The establishment of multi-national bied by various pressure groups (indus The total including other European Academies such as the Academia Eu- try, agriculture, etc). -

Charte De L'environnement- Chronologie Et Contexte

V. Rodic: Fall 2018 BLC Fellows program French 3, UC Berkeley Charte de l’Environnement- chronologie et contexte La Charte de l’Environnement est un texte de valeur constitutionnelle qui reconnaît les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Créée en 2004, la Charte de l’Environnement est integré dans la Constitution Française en 2005. Voici une chronologie des événements et des documents importants qui ont contribué à la naissance de la Charte de L’Environnement: 1789: Création de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 1946: Création de la Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 1958: Création de la Constitution Française en vigueur le 3 mai 2001: Jacques Chirac annonce, dans un discours à Orleans, le projet de Charte de l'Environnement. 2002: Chirac reprend le projet de Charte de L’Environnement comme un engagement pendant sa campagne présidentielle. 2001-2004: Une commission particulière, dite Commission Coppens, prépare le texte de la Charte de l’Environnement. Les travaux de cette commission ont été enrichis par deux comités, l'un juridique, l'autre scientifique, pour valider ou invalider certaines hypothèses. Une série de réunions publiques organisées dans toute la France ont permis aussi de recueillir l'opinion des citoyens français concernant les diverses thématiques liées à la Charte. 2004: Le texte de la Charte a été soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat. le 28 février 2005: Le Parlement est réuni en Congrès à Versailles. Le Parlement confirme le projet de loi constitutionnelle qui introduit la Charte de l'environnement dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. -

Ciência Viva, Lisbon, Portugal 15-17 May 2014

Sharing Knowledge Conference (9) Pavilion of Knowledge– Ciência Viva, Lisbon, Portugal 15-17 May 2014 Liste des intervenant(e)s / List of speakers Rokhsana M. Ismail ABDULRAHMAN worked for Woman’s Research & Training Center – Aden University (WRTC) since 1998 until May 2010. She established this center and led it during (1998-2010). Since May 2010 she appointed as Director of Science & Technology Center at Aden University. She founded WRTC and Yemeni Chemical Society as well as Yemeni Women Association for Science and Technology for Development. Ismail has more than 15 years experience in management and leadership of integrated applied research project related to various field of science also she has more than 12 years experience in management and leadership in integrated Gender Research for development and in curriculum. In her capacity as Director for WRTC she had been responsible for research related to gender and Development. She established a Referee Journal for Gender and Development, the first referee journal issued by Arab governmental universities. She was Chief in editing of this journal during the period 2007- 2010. And she was elected as Vice President of Third World Organization for Women in Science for the Arab Region, during the period 2005 – 2010, and she is elected in the same organization as member of Executive Board for the Arab Region for the period 2010-2014. She has been awarded from various International, Regional and local Organizations. She is member of GRACE- MENA. Miriam BALABAN is a graduate in chemistry of the University of Pennsylvania in Philadelphia, PA, USA. She is founder of Desalination, the international journal for desalting and purification of water and was Editor-in- Chief from 1966 to 2009. -

Introduction PLS 6

Honorable Prime Minister Dr. Lawrence Gonzi Honorable Dr. Jeffrey Pullicino Orlando Monsieur lʼAmbassadeur de France, Ladies and Gentlemen Dear Friends At the start of our 6th Sharing Knowledge Conference, permit me to summarize some of our goals and first accomplishments and how they relate to the present situation in some Arab Countries. Science for Peace is an idea that was at the core of the creation of CERN half a century ago. Many of you donʼt know that during the Cold War, CERN was one of the few places in the worlds where scientists from America, the Soviet Union and China could meet and discuss freely with their European colleagues despite their political, ideological or religious differences. More recently, to respond to the challenge of a North-South divide, CERN has opened its experimental program to Non Member States belonging in particular to the Arab and Muslim world, such as Morocco, Iran, Pakistan and we will see during this conference what a striking success this has become. In 2004, for the 50th anniversary of CERN, I proposed extending that North-South dialogue to matters going beyond fundamental science and responding to the basic needs of development such as Water, Food, Energy or Fighting the digital divide. The success of that first event led to a series of subsequent meetings in Casablanca, Trieste, Chania, Amman, and to the creation in 2006 of a dedicated “Sharing Knowledge Foundation” . The basis of that Foundation rests on 3 beliefs: 1) Science is a universal language, belonging to all, irrespective of their political, philosophical or religious beliefs. -

CERN Courier – Digital Edition Welcome to the Digital Edition of the May/June 2020 Issue of CERN Courier

CERNMay/June 2020 cerncourier.com COURIERReporting on international high-energy physics WLCOMEE CERN Courier – digital edition Welcome to the digital edition of the May/June 2020 issue of CERN Courier. This month’s issue looks at the latest progress in niobium-tin (Nb3Sn) accelerator SUPER magnets for high-energy exploration. Discovered to be a superconductor more than half a century ago, and already in widespread commercial use in MRI CONDUCTOR scanners and employed on a giant scale in the under-construction ITER fusion THE RISE OF experiment, it is only recently that high-performance accelerator magnets made NIOBIUM-TIN from Nb3Sn have been mastered. The first use of Nb3Sn conductor in particle physics will be the High-Luminosity LHC (HL-LHC), for which the first Nb3Sn dipole and quadrupole magnets have recently been tested successfully at CERN and in the US. As our cover feature describes, the demonstration of Nb3Sn in the HL-LHC also serves as a springboard to future hadron colliders, enabling physicists to reach significantly higher energies than are possible with present-generation niobium-titanium accelerator magnets. To this end, CERN and the US labs are achieving impressive results in driving up the performance of Nb3Sn conductor in various demonstrator magnets. Sticking with accelerators, this issue also lays out the possible paths towards a high-energy muon collider – long considered a dream machine for precision and discovery, but devilishly difficult in its details. We also describe the rapid progress being made at synchrotron X-ray sources, arguably the most significant application of accelerator science in recent decades, towards understanding the molecular structure of the SARS-CoV-2 virus. -

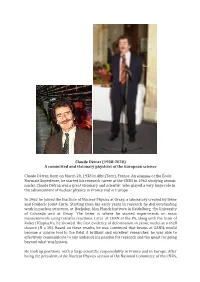

Claude Détraz (1938-2020) a Committed and Visionary Physicist of the European Science

Claude Détraz (1938-2020) A committed and visionary physicist of the European science Claude Détraz, born on March 20, 1938 in Albi (Tarn), France. An alumnus of the École Normale Supérieure, he started his research career at the CNRS in 1962 studying atomic nuclei. Claude Détraz was a great visionary and scientist who played a very large role in the advancement of nuclear physics in France and in Europe. In 1962 he joined the Institute of Nuclear Physics at Orsay, a laboratory created by Irène and Fréderic Joliot-Curie. Starting from his early years in research he did outstanding work in nuclear structure, at Berkeley, Max Planck Institute in Heidelberg the University of Colorado and at Orsay. The latter is where he started experiments on mass measurements using transfer reactions. Later at CERN at the PS, along with the team of Robert Klapisch’s, he showed the first evidence of deformation in exotic nuclei at a shell closure (N = 20). Based on these results, he was convinced that beams at GANIL would become a unique tool in the field. A brilliant and excellent researcher, he was able to effectively communicate to any audience his passion for research and the quest for going beyond what was known. He took up positions with a large scientific responsibility in France and in Europe. After being the president of the Nuclear Physics section of the National Committee of the CNRS, he took up the position of the director Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL) from 1982 to 1990. It was during his tenure that a new focus and teams were created to open avenues in the then upcoming field of “exotic” nuclei (short lived nuclei that are born and die in the stars). -

La Charte De L'environnement : Enjeux Scientifiques Et Juridiques

La Charte de l’environnement : enjeux scientifiques et juridiques Actes du colloque du 13 mars 2003, organisé par le ministère de l’Ecologie et du Développement durable, le ministère de la Justice, le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, ainsi que par la Commission de préparation de la Charte de l’environnement en partenariat avec l’Association française pour l’avancement des sciences (AFAS) et le Mouvement universel pour la responsabilité scientifique (MURS). Colloque sur les enjeux scientifiques et juridiques de la Charte de l’environnement du 13 mars 2003 Association française pour l’avancement des sciences (AFAS) Reconnue d’utilité publique par décret du 9 mai 1876 Président – Fondateur (1872) : Claude BERNARD Président d’Honneur : Robert KLAPISCH Président : Pascal COLOMBANI Rédacteur en Chef par intérim (SCIENCES, revue de l’AFAS) : Paul FAUGERAS Cité des sciences et de l’industrie – 75930 PARIS CEDEX 19 Tél. : 01 40 05 82 01 Fax : 01 40 05 82 02 Web : http://www.avancement-sciences.org courriel : [email protected] Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique Président – Fondateur : Robert MALLET, Recteur Président d’Honneur : Jean DAUSSET, Prix Nobel, Fondateur des Cahiers Directeur de la Publication : Jean-Pierre ALIX 45, rue des Saints-Pères – 75006 PARIS Tél. : 01 47 03 38 21 Fax : 01 47 03 38 22 Web : http://www.murs-france.asso.fr courriel : [email protected] Cette publication est réalisée avec le concours du Ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies 2 Colloque sur les enjeux scientifiques et juridiques de la Charte de l’environnement du 13 mars 2003 AVANT-PROPOS Un colloque sur les enjeux scientifiques et juridiques de la Charte de l’environnement s’est tenu le 13 mars 2003, dans l’auditorium du ministère de l’Ecologie et du Développement durable, 20 avenue de Ségur, 75007 - Paris. -

May/Jun 2020

CERNMay/June 2020 cerncourier.com COURIERReporting on international high-energy physics WLCOMEE CERN Courier – digital edition Welcome to the digital edition of the May/June 2020 issue of CERN Courier. This month’s issue looks at the latest progress in niobium-tin (Nb3Sn) accelerator SUPER magnets for high-energy exploration. Discovered to be a superconductor more than half a century ago, and already in widespread commercial use in MRI CONDUCTOR scanners and employed on a giant scale in the under-construction ITER fusion THE RISE OF experiment, it is only recently that high-performance accelerator magnets made NIOBIUM-TIN from Nb3Sn have been mastered. The first use of Nb3Sn conductor in accelerator magnets will be the High-Luminosity LHC (HL-LHC), for which the first Nb3Sn dipole and quadrupole magnets have recently been tested successfully at CERN and in the US. As our cover feature describes, the demonstration of Nb3Sn in the HL-LHC also serves as a springboard to future hadron colliders, enabling physicists to reach significantly higher energies than are possible with present-generation niobium-titanium accelerator magnets. To this end, CERN and the US labs are achieving impressive results in driving up the performance of Nb3Sn conductor in various demonstrator magnets. Sticking with accelerators, this issue also lays out the possible paths towards a high-energy muon collider – long considered a dream machine for precision and discovery, but devilishly difficult in its details. We also describe the rapid progress being made at synchrotron X-ray sources, arguably the most significant application of accelerator science in recent decades, towards understanding the molecular structure of the SARS-CoV-2 virus.