W Orking Paper

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

World Bank Document

Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized Report No: 75030-MR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION AND MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY Public Disclosure Authorized COUNTRY PARTNERSHIP STRATEGY (FY2014-2016) FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA September 5, 2013 Public Disclosure Authorized Country Department AFCF1 Africa Region International Development Association International Finance Corporation Africa Region Multilateral Investment Guarantee Agency This document has a restricted distribution and may be used by recipient only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. Public Disclosure Authorized The date of the previous IDA Country Assistance Strategy for Mauritania (Report No. 39532-MR) was June 14, 2007. CURRENCY EQUIVALENTS (As of 30 November 2012) Currency Unit: Mauritanian Ouguiya UM 1 UM = US$0.0033 1.52US $ = SDR1 0.654950 FISCAL YEAR 01 January – 31 December WEIGHTS AND MEASURES Metric System ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AAA Analytical and Advisory Activities ACE Africa Coast to Europe Submarine Cable AFD Agence Française de Développement (French Development Agency) AfDB African Development Bank AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome APL Adaptable Program Loan AQMI Al Qaeda in the Islamic Maghreb BCM Banque Centrale de Mauritanie (Central Bank of Mauritania) BEEP Business Environment Enhancement Project CAS Country Assistance Strategy CASCR Country Assistance Strategy -

Infrimères Obstéricales Externes Bilingue IOB Ecole De Santé Publique De Néma

Commission Nationale des Concours Jury concours de recrutement de 532 unités pour le compte du Ministère de la santé 2017 Concours de recrutement de 532 unités pour le compte du Ministère de la santé 2017 Les candidats dont les noms suivent doivent compléter leurs dossiers , au plus tard le Mardi, Mercredi et Jeudi respectivement le 19, 20 et 21 Décembre 2017 à 16h:00 dans les locaux des écoles de santé (Nouakchott,Kiffa, Seilibaby , Rosso , Néma) Infirmiers Médico Bilingue IMB Collége Néma 1 N° Ins Nom Complet Lieu Naissance D Naiss Observations 0005 Ahmed Mohamed Néma 1993 Dipllôme Non Légalisé 0091 Mene Mohamed El Moctar Néma 1996 CNI 0235 Ememy Isselmou Hassi Etila 1999 CNI 0238 Lale Dyna Cheikh Seyed Bougadoum 1987 Conformité Pièces 0268 Vatimetou Taleb Jedou Néma 1995 Conformité Pièces 0291 Mariem Khetar Timbedra 1989 Diplôme 0310 Aminetou Mohamed Mahmoud Aioun 1992 CNI 0326 Fatma Salka Babty Néma 1998 CNI 0329 El Aley Baba El Hassi 1992 Diplôme 0330 Vatimetou El Ghaith Adel Bagrou 1996 CNI 0331 Meylity El Ghaith Adel Bagrou 1998 CNI 0345 Zeinebou Valy Adel Bagrou 1995 Diplôme 0351 Malik Ethmane Beilgueit litam 1994 CNI 0399 Babe Cheikh Néma 1997 Diplôme 0410 Selem Bouhe El Hacen Néma 1998 Diplôme 0421 Oum Kelthoum Dah Maham Bougadoum 1996 Diplôme 0435 Sokeyne Hamdinou Aioun 1999 Diplôme 0499 Meimoune Ban Adel Bagrou 1991 Diplôme 0545 Aly Jiddou Amourj 1997 CNI 0546 Oum Lale Jiddou Bougadoum 1997 CNI Ecole Néma (1)+(2) N° Ins Nom Complet Lieu Naissance D Naiss Observations 0675 Jekein El Houssein Néma 1997 CNI+Diplôme Non Légalisé -

World Bank Document

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL HAUT- COMMISSAIRIAT ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL (EIE), Public Disclosure Authorized CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION DES POPULATIONS (CPRP), PLAN DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES (PGPP) POUR LES DIFFERENTES ACTIVITES DU PROJET CADRE REGIONAL STRATEGIQUE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE Public Disclosure Authorized PROGRAMME DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU ET DE DEVELOPPEMENT DES USAGES A BUTS MULTIPLES DANS LE BASSIN DU FLEUVE SENEGAL El 312 Financement: Banque Mondiale VOL. 2 Public Disclosure Authorized Rapport principal Version Définitive Janvier 2006 Public Disclosure Authorized STLDL ~SAPC LO I N T E R N A T I O N A L TUNIS - TUNISIE DAKAR - SENEGAL BAMAKO - MALI Programme de Gestion Intégréedes Ressourcesen Eau et de Développementdes Usagesà Buts Multiplesdans le Bassindu Fleuve Sénégal - Cadre Régional Stratégiquede Gestion Environnementaleet Sociale 5.19 PROCEDURE DE « CHANCE-FIND » POUR IDENTIFIERLE PATRIMOINECULTUREL ..................................................... 37 6 CONSULTATION DES AUTORITES, DES ACTEURS ET DES POPULATIONS LORS DE LA CONDUITE DES ETUDES........ 38 LISTE DES ANNEXES - Annexe A: Liste des auteurs et contributions à l'étude - Annexe B: Listes des références bibliographiques et des personnes contactées - Annexe C: Comptes-rendus des réunions de consultation des populations, des consultations institutionnelles et des réunions de concertation - Annexe D: Tableaux et rapports annexes spécifiques - Annexe E: Liste des rapports associés ___ ( Page~~ 4 STUit SACi, Programme de Gestion Intégréedes Ressourcesen Eau et de Développementdes Usagesà Buts Multiples dans le Bassin du Fleuve Sénégal - Cadre RégionalStratégique de Gestion Environnementaleet Sociale Liste des tableaux et figures Liste des tableaux TABLEAU 1: OPERATIONS DE REBOISEMENTAU SENEGAL.................................................................................... -

Mauritanie, Pour

16°O LAS PALMAS 12° O vers TAN-TAN vers GUELMIM 8° O vers BÉCHAR vers BÉCHAR 4° O Cap Juby Gomera Tenerife Grande Canarie MAURITANIE TARFAYA MASPALOMAS M A R O C TINDOUF Hierro EL MHABAS 20° O Î l e s C a n a r i e s JDIRIYA LA'YOUN E (ESPAGNE) s S GARA DJEBILET a amr . m e qia el H a 449 ( in s) SMARA TFARITI BOUJDOUR E BOU KRA' Chenachane 'Aïn Ben Tili Z E M M O U R I g u î d i U Bîr Bel g Chegga Bîr Aïdiat Guerdâne Sebkhet ' E r A L G É R I E Dâya . Q Agmar Iguetti 'Ayoûn 'Abd el Khadra 347 GUELTAT ZEMMOUR Bîr Mogreïn el Mâlek I El Mzereb K Tourassine ÎR R E T T IS ZEMMOU N N A c h M A e 24° 24° N SAHARA Sebkhet Oumm ed Droûs A Sebkha h L Oued el Ma Zednes H OCCIDENTAL L C A ED DAKHLA 460 Cancer A El Mreïti Tropique du H g L Gleïb Dbâq G L 574 i Ti-n-Bessaïs m Tenoûmer r Agâraktem Zouérat â 370 E T ê E Fd rik a m m r Bîr 'Amrâne ' TAOUDENNI AOUSSERD ï (salines) Kediet ej Jill 915 l H e Mejaouda A E Tourîne t vers TESSA AGHOUINIT Touîjinjert q â îl BIR Tou j Aghreïjît a GANDOUZ TICHLA ZOUG M 330 e L I EL GARGARAT Châr 647 Zemlet Toffal Bir Ounâne T El Ghallâouîya n El Beyyed Cheïrîk â Nouâdhibou û â Aghoueyyît âl Ch ûm Aghouedir r N Bo Lanou r In Tmeïmîchât o Guelb er Rîchât a LAGOUIRA A 485 u Cansado Ntalfa Ahmeyim D Ouadâne O Râs Nouâdhibou â R A Azougui At r A M A L I (Cap Blanc) DAKHLET R Tiberguent 4° vers ARAOUANE NOUÂDHIBOU A z e f f â l 855 Chinguetti ADRAR É Terjît 20° 20° PARC NATIONAL Châmi DU BANC D'ARGUIN î A k c h â r Oujeft Capitale d'État Iou k Akjoujt 501 Et Tîdra Far 'aoun (plus de 750 000 hab.) C ÎR INCH I E Râs Timirist l M r e y Plus de 50 000 hab. -

Etudes Techniques Du Reseau Cible

ETUDES TECHNIQUES DU RESEAU CIBLE Mauritanie: Plan directeur de production et transport de l'énergie électrique en Mauritanie entre 2011 et 2030 - Rapport final Table des Matières Page 7. Etude technique du réseau cible 1 7.1 Contexte 1 7.2 Objectifs 1 7.3 Contexte actuel, contexte engagé (moyen terme) du système de transport et choix techniques en vigueur 1 7.3.1 Objectifs et critères d’analyse 1 7.3.1.1 Objectifs 1 7.3.1.2 Critères 2 7.3.2 Analyse de la situation existante 2 7.3.2.1 Lignes 3 7.3.2.2 Calculs de répartition à la pointe de charge 6 7.3.2.3 Calculs de court-circuit 9 7.3.2.4 Calculs de stabilité transitoire 10 7.3.2.5 Situation au creux de charge 14 7.3.2.6 Conclusion 15 7.4 Projets annoncés (projets SOMELEC et OMVS) 15 7.4.1 Projets supposés engagés 15 7.4.1.1 Projets d’extension de réseau 15 7.4.1.2 Projets de production d’électricité 16 7.4.2 Projets moins certains 16 7.5 Rappels du contexte futur: Prévisions de la demande et plan de production long terme 17 7.5.1 Prévisions de la demande 17 7.5.1.1 Charge des localités des Réseaux Autonomes (RA ou "Réseaux Araignées") 17 7.5.1.2 Charge des localités du Réseau Interconnecté (RI) 18 7.5.1.3 Charge de Nouakchott et Nouadhibou 18 7.5.2 Année de raccordement des autres grandes localités 19 7.5.3 Plan de production 19 7.6 Projets "Plan Directeur" : calculs de répartition 20 7.6.1 Variantes envisageables 20 7.6.2 Plan de tension et compensation de la puissance réactive 22 7.6.3 Niveau de charge des lignes et transformateurs 25 7.6.4 Pertes à la pointe en 2030 25 7.6.5 Introduction -

Maquetación 1

Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo Febrero 2005 Edición: Noviembre 2005 Fotografías:Canaest Consultores © Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2005 Secretaría de Estado de Cooperación Internacional Dirección General de Planificación y Evaluación de políticas para el Desarrollo Este documento se puede descargar de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación www.mae.es, o bien, de la página de la Agencia Española de Cooperación Internacional www.aeci.es Este informe ha sido elaborado por una consultora independiente sin previa participación en las actividades evaluadas. Las opiniones y posturas expresadas en este informe de evaluación no se corresponden necesariamente con las del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. NIPO: 502-05-021-7 Depósito Legal: Se autoriza la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocer, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático, siempre que se cite adecuadamente la fuente y los titulares del Copyright. Para cualquier comunicación relacionada con esta publicación, diríjanse a: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Príncipe de Vergara, 43, 4ª planta. 28001 Madrid. Tel.: +34 91 379 9686 Fax: +34 91 431 1785 [email protected] Indice Listado de acrónimos 5 Resumen ejecutivo 7 1. Introducción 13 1.1. Antecedentes y objetivo de la evaluación 14 1.2. Metodología empleada en la evaluación 15 1.3. Condicionantes y límites del estudio realizado 16 1.4. Descripción de los trabajos ejecutados 17 1.5. Estructura de la documentación presentada 17 2. -

Liste Par Ordre Alphabétique Des Candidats Au Concours Élève Agent De Police Session 2017-2018 Retenus, Pour Subir Les Épreuves Du Sport

Liste par ordre alphabétique des candidats au concours élève agent de police session 2017-2018 retenus, pour subir les épreuves du sport N.D NNI NOM D N L N Centre 3630 2428055986 ABDELLAHI BARKA BILAL 09/05/1993 Aleg NDB 461 9803902036 ABDALLAHI CHEMAD M'BERGUENE 01/12/1991 KAEDI Kaedi 914 3587555380 ABDATT ALY NOUH 31/12/1994 BARKEOL Kaedi 2008 5120050426 ABDEL VETAH EL HASSEN ABEIDNA 31/12/1997 ATAR NDB 2679 1872262379 ABDELLAHI EL HASSEN BLEYEL 05/02/1995 KSAR NDB 1464 6606165213 ABDELLAHI MOHAMED H'MEINA 08/11/1996 TIMBEDRA Aioun 3022 4323925642 ABDELLAHI SIDI MAHMOUD LALAH 05/12/1989 MEDERDRA NDB 2041 2106682861 ABDERAHMANE ADAMA GREIGRA 31/12/1997 ROSSO NDB 2160 8925654336 ABDERRAHMANE ADAMA NGEME 15/07/1994 EL ARIA NDB 235 0490791968 ABDERRAHMANE BRAHIM AHMEDOU 02/12/1994 MAGTA LAHJAR Kaedi 1903 4467804675 ABDERRAHMANE CHEIKH KHOUWE 25/12/1997 BOUTILIMITT NDB 1256 5348715704 ABDERRAHMANE MOHAMED LEMINE EL ID 31/12/1994 BOUTILIMITT Aioun 110 6645174539 ABDERRAHMANE YAHYA EL ARBI 04/10/1995 TEYARETT Kaedi 378 3430303636 ABDOULLAYE MAMADOU WAGNE 25/02/1992 BABABE Kaedi 3490 9314626955 ABE CHEIKH AHMED 01/12/1994 TIMBEDRA NDB 2445 9591702411 ABIDINE MOUSSA MOHAMED 05/03/1996 SEBKHA NDB 324 2311953568 ABOU ABDALLAHI MED M'BARECK 16/02/1989 SEILIBABY Kaedi 606 1936874176 ABOUBEKRINE MED BILAL EBHOUM 30/12/1992 SEBKHA Kaedi 344 4585112886 ADAMA MOUSTAPHA SALLA 03/07/1990 SEBKHA Kaedi 4054 3264345754 AHME SALEM MOHAMED MOHAMED SALEM 28/02/1997 TEYARET NDB 3934 5877609271 AHMED ABDELLAHI YAGHLE 14/10/1994 BOUTILIMIT NDB 2688 5393921487 -

Organisation Judiciaire - République Islamique De Mauritanie

Organisation judiciaire - République Islamique de Mauritanie المحكمة العليا - Cour suprême انواكشوط Nouakchott محاكم اﻹستئناف - Cours d'appel انواذيبو انواكشوط كيفه Kiffa Nouakchott Nouadhibou محاكم الوﻻيات - Tribunaux de Wilaya تيرس الزمور انواذيبو إينشيري تكانت آدرار اترارزه لبراكنه كوركول انواكشوط كيديماغا لعصابه الحوض الغربي الحوض الشرقي Hod Charghi Hod Gharbi Assaba Guidimakha Nouakchott Gorgol Brakna Trarza Adrar Tagant Inchiri Nouadhibou Tiris-Zemour المحاكم التجارية - Tribunaux de Commerce انواذيبو انواكشوط Nouakchott Nouadhibou محاكم الشغل - Tribunaux du travail انواذيبو انواكشوط Nouakchott Nouadhibou محاكم المقاطعات - Tribunaux de Moughataa افديرك تيشيت وادان بوتيلميت بوكي امبود تيارت ولد ينج كرو كوبني آمورج Amourj Kobenni Guerou Ould Yenje Teyaret M'Bout Boghé Boutilimitt Ouadane Tichit F'Deirik بير ام اكرين المجرية شنقيط واد الناقه بابابي مقامه تفرغ زينه باركيول الطينطان تنبدغه Tenbedra Tintane Barkéol Tevragh-Zeina Maghama Bababé Ouad Naga Chinguit Moudjeria Bir Mougrein أوجفت كرمسين مكطع لحجار مونكل لكصر بومديد تامشكط باسكنو Bassiknou Tamcheket Boumdeid Ksar Monguel Magtaa Lehjar Keur-Macéne Aoujeft اركيز امبان دار النعيم كنكوصه جكني Djiguenni Kankossa Dar-Naim M'Bagne R'Kiz المذرذره توجنين وﻻته Oualata Toujounine Mederdra عرفات اظهر Dhhar Arafat الرياض Riyad الميناء El Mina السبخه Sebkha Conception MM. Bernard MENUT et Abdallahi AHMEDOU Mai 2014 Organisation judiciaire ‐ République Islamique de Mauritanie المحكمة العليا ‐ Cour suprême انواكشوط Nouakchott محاكم اﻹستئناف ‐ Cours d'appel انواذيبو انواكشوط كيفه Kiffa Nouakchott -

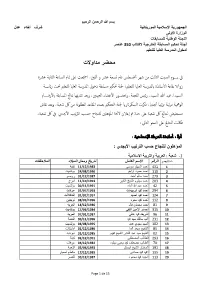

المؤهلون للنجاح Ens 03082019

ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺔ ﺷرف إﺧﺎء ﻋدل اﻟوزارة اﻷوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻﻛﺗﺗﺎب 350 ﻋﻧﺻر ﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻣﺣﺿر ﻣداوﻻت ﰲ ﯾــــﻮم اﻟﺴ%ﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ٔﻏﺴﻄﺲ ﺎم ﺴﻌﺔ ﻋﴩ و ٔﻟﻔﲔ، اﺟﳣﻌﺖ ﲆ ﲤﺎم اﻟﺴﺎﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﴩة زوB ﺑﻘﺎﺔ ٔاAﺳﺎﺗﺬة <ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ 2ﻠﺘﻌﻠﲓ؛ ﳉﻨﺔ ﲢﻜﲓ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دﺧﻮل اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ 2ﻠﺘﻌﻠﲓ ﲢﺖ رﺋﺎﺳ*ﺔ اﻟﺴLﯿﺪO ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺴLﯿﺪ، رﺋKﺲ ا2ﻠﺠﻨﺔ، وﲝﻀــﻮر ٔاAﻋﻀﺎء اﳌﻌﯿﻨﲔ، وﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻧﺘﺎﰀ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ٔ<Aرﻗـــــﺎم اﻟﻮﳘﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ]ﺮﺗZKﺎ ٔﲜﺪT، ذWﺮت اﻟﺴﻜﺮUرT ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﲓ ﺑﻌRﺪد اﳌﻘﺎﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﰻ ﺷﻌﺒﺔ، وﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎش ﻣﺴLﺘﻔmﺾ ﻟﻨﺘﺎﰀ ﰻ ﺷﻌﺒﺔ ﲆ kﺪة ﰎ ٕاﻼن ﻻﲘﺔ اﳌﺆﻫﻠﲔ 2ﻠﻨbﺎح ﺣﺴﺐ اﻟﱰﺗKﺐ ٔاAﲜﺪي ﰲ ﰻ ﺷﻌﺒﺔ، ﻓﲀﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﰀ ﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ n أوﻻ : أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ : اﻟﻣؤھﻠون ﻟﻠﻧﺟﺎح ﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب اﻷﺑﺟدي : 1- ﺷﻌﺑﺔ : اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ت اﻷﺑﺠﺪي اﻟرﻗم اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﺣل اﻟﻣﯾﻼد اﻟﻣﻼﺣظﺎت 1 431 اﺣﻣد اﺷﺑﯾﻠو ﻣوﺳﻰ 1983/12/11 ﻛﯾﻔﺔ 2 110 اﺣﻣد ﺣﻣود أواھو 1996/08/24 ﺑوﺗﻠﻣﯾت 3 279 أﺣﻣد ﺳﺎﻟم أﺣﻣد 1987/12/31 روﺻو 4 203 اﺣﻣد ﺳﯾﻠوم اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻛﺑﯾر 1993/10/11 اﻣرج 5 42 أﺣﻣد ﻋﺑد ﷲ اﻟداه 1991/11/30 ﺑوﺗﻠﻣﯾت 6 294 أﺣﻣد ﷴ اﺑرﯾﮭﻣﺎت 1993/07/31 ﻋرﻓﺎت 7 124 اﺣﻣد ﷴ اﺣﻣﯾد 1997/02/01 اﻟﺗﺎﻛﻼﻟت 8 132 أﺣﻣد ﷴ ﺳﻌود 1996/03/08 ﺗوﺟﻧﯾن 9 81 اﺣﻣد ﻣﺣﻣذن ﻓﺎل 1986/12/18 اﻟﻌرﯾﮫ 10 315 أﺣﻣدو اﻷﻣﯾن اﻟﺗﻘﻲ 1984/06/17 ﺑوﺗﻠﻣﯾت 11 96 اﺷرﯾﻔﮫ ﷴ ﻋﺎﻟﻲ 1987/01/07 اﻟﻌرﯾﮫ 12 231 اﻟب ﺳﺎﻟك ﺳﯾد ﷴ 1996/11/30 اﻟﻧﻌﻣﺔ 13 102 اﻟﺳﯾد ﺳﯾدي ھﻣد 1995/08/04 ﺑوﺗﻠﻣﯾت 14 85 اﻟﺷﻔﯾﻊ ﺣﯾﻣد أﻟﻣﺎ 1986/12/01 اوﻟﯾﻛﺎت 15 02 اﻟﺷﯾﺦ ﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺷﯾﺦ ﷴو 1985/12/31 دﯾوﻧﺎﺑﮫ 16 293 اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺻطﻔﻰ 1991/12/02 ﻛﯾﻔﺔ 17 70 اﻟطﺎﻟب ﻣﺻطف ﷴ ﯾﺣﯾﻰ ﻣﯾﻠود 1984/12/04 ﻋرﻓﺎت 18 191 اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﺷﯾﺦ اﺑوﺑﻛر 1993/06/03 اﻟﻧﻌﻣﺔ -

Prevision De La Demande

PREVISION DE LA DEMANDE Mauritanie: Plan directeur de production et transport de l'énergie électrique en Mauritanie entre 2011 et 2030 - Rapport final Table des Matières Page 3. Prévision de la demande 1 3.1 Introduction 1 3.2 Développement démographique 2 3.2.1 Période 2000 - 2010 2 3.2.2 Période 2011 - 2030 3 3.3 Développement économique 4 3.3.1 L'objectif primordial - réduction de la pauvreté 4 3.3.2 Développement du PIB dans la période 1995 - 2010 4 3.3.3 Le secteur minier et le secteur de la pêche 6 3.3.3.1 Statistique de production 6 3.3.3.2 Secteur minier 7 3.3.3.3 Secteur de la pêche 7 3.3.4 Perspectives de développement 8 3.4 Demande d'électricité dans le passé 10 3.4.1 Cadre institutionnel 10 3.4.2 Ventes BT et MT de la SOMELEC dans la période 2000 - 2012 10 3.4.3 Période 2006 - 2012 : Abonnés BT et ventes BT 11 3.4.4 Période 2006 - 2012 : Abonnés MT et ventes MT 14 3.4.5 Résumé de la situation en 2010 20 3.4.6 Le secteur minier 21 3.5 Modèle de demande des localités déjà électrifiées 22 3.5.1 Développement du taux d'électrification 24 3.5.2 Développement de la demande spécifique des abonnés domestiques 25 3.5.2.1 Nouakchott et Nouadhibou 25 3.5.2.2 Autres localités 25 3.5.3 Développement de la demande des abonnés BT non domestiques 27 3.5.4 Développement de la demande MT 28 3.5.5 Demande en puissance (pointes annuelles) 29 3.6 Demande potentielle des localités NON électrifiées 30 3.7 Demande du secteur minier 33 3.8 Résultats 34 3.8.1 Localités déjà électrifiées en 2011 34 3.8.1.1 Demande en énergie électrique 34 3.8.1.2 Demande -

WASH) Analyse ‘Qui Fait Quoi Où’ – 19 Décembre 2012

Mauritanie Secteur Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) Analyse ‘Qui fait quoi où’ – 19 décembre 2012 8 organisations* intervenant dans Wilaya Moughataa Organisation Assaba Barkeol Counterpart International Bababe Intermon Oxfam Moughataas au sein de Bir Mogrein 20 GRET Brakna Boghe Intermon Oxfam 9 Wilayas Maghta Lahjar Croissant Rouge Mauritanien (avec FICR) Tiris Zemmour Action Contre la Faim Espagne Kaedi Croix-Rouge Française Ksar Teyaret F'Derik Tevragh Intermon Oxfam Dar Naim Zeina Maghama Croix-Rouge Française Sebkha Arafat Zoueratt Action Contre la Faim Espagne Gorgol El Mina Toujounine Mbout Counterpart International Riyad Croix-Rouge Française Ouadane Action Contre la Faim Espagne Dakhlet Nouadhibou Adrar Monguel Croix-Rouge Française Atar Intermon Oxfam Nouadhibou Ould Yenge Action Contre la Faim Espagne Inchiri Chinguity Akjoujt Guidimakha Action Contre la Faim Espagne Selibaby Counterpart International Aoujeft Solidarités International Tagant Oualata Tidjikja Tichitt Hodh El Chargui Bassikounou Intermon Oxfam Ouad Naga Trarza Croissant Rouge Mauritanien (avec FICR) Boutilimit Nouakchott Maghta Lahjar Hodh El Gharbi Tintane Counterpart International Boumdeid Hodh Charghi Nouakchott Moudjeria Dar Naim Action Contre la Faim Espagne Nouakchott Brakna Tamchekett Mederdra Aleg Toujounine Action Contre la Faim Espagne R'Kiz Guerrou Aioun Bababe Hodh Moudjeria Moundi APSD Rosso Boghe Barkeol Kiffa Timbedra Keur-Macene Monguel Nema Tagant Tichitt Moundi APSD Gharbi M'Bagne Assaba Bassikounou Kaedi M'Bout Tintane Djigueni Tidjikja Moundi APSD Kobeni Kankossa Amourj Gorgol Ould Yenge Keur Macene GRET Maghama Selibaby Trarza R'kiz GRET Guidimagha Rosso GRET Légende *UNICEF et les directions nationales interviennent sur toute l’étendue du territoire. 1 organisation Source : Secteur Eau, Hygiène et Assainissement en Mauritanie. -

Visit to Mauritania to Explore NRRI-Developed Option for Conversion of Typha Australis to Biocoal Notes and Discussion Points

Visit to Mauritania to Explore NRRI-Developed Option for Conversion of Typha australis to Biocoal Notes and Discussion Points Dr. Donald R. Fosnacht (NRRI) Peter P. Strzok (AFGRO) Edited D.A. Ward About the Natural Resources Research Institute The Natural Resources Research Institute (NRRI) of the University of Minnesota - Duluth is a research institute dedicated to the fostering economic development of Minnesota’s natural resources in an environmentally sound manner to promote private sector employment. Back in the early 1980s, Minnesota’s economy—largely dependent on natural resources—was taking a beating. The state was reeling from a domestic steel crisis that left about 13,000 workers unemployed on the Iron Range, and global competition was threatening the state’s logging, pulp, and paper industries. To counteract the blow—and avoid a similar occurrence in the future— a group of researchers, legislators, and community members envisioned building a center that would study the economic impact and sustainability of Minnesota’s minerals, forest products, peat, biomass, and water-related industries. This vision became a reality. In 1985, the Natural Resources Research Institute opened its doors in an abandoned Air Force building. The 20-foot ceilings and cavernous concrete spaces were filled with science laboratories and industrial-sized equipment. Over the past 20-plus years, NRRI has earned the respect of industry leaders, the academic community, and environmental watchdogs. Its reach is felt throughout the state and beyond. NRRI operates a minerals research laboratory in Coleraine on Minnesota’s Iron Range providing research for mining industries, a diatoms research lab in Ely, Minn., that focuses on water quality issues, and a Fens Research Facility in Zim, Minn., to study peatland restoration and the development of torrefied biomass.