World Bank Document

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Région De Mamou 2018

REPUBLIQUE DE GUINEE Travail - Justice- Solidarité MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE La région de Mamou en chiffres Edition 2020 GEOGRAPHIE ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE Géographie 0rganisation administrative en 2018 3 préfectures ; 33 sous-préfectures ; 3 communes urbaines, Superficie = 17 074 km2 328 districts/quartiers ; 1 080 secteurs 33 communes rurales Source : BSD Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (Annuaire statistique 2018) Préfectures Sous-préfectures Dalaba Bodié, Ditinn, Kaala, Kankalabe, Kebali Koba Mafara, Mitty, Mombeya. Bouliwel, Dounet, Gongoret, Kegneko, Konkouré, N’yagara, Oure-Kaba, Porédaka, Mamou Saramoussaya, Soyah, Teguereya, Timbo, Tolo Bantignel, Bourouwal-tappe, Dongol-Touma, Gongore,Ley-Miro, Maci Ninguelande, Sangareah, Pita Sintaly, Timbi-Madina, Timbi-Touny Source : BSD Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (Annuaire statistique 2018) STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES Populations des RGPH 1983 1996 2014 Population région de Mamou 437 212 612 218 731 188 Population de la principale préfecture : Mamou 139 764 236 326 318 981 Part de la population nationale en 2014 : 7,0 % Rang régional en 2014 8/8 Sources : Institut national de la statistique/RGPH Population au 1er juillet 2015 2016 2017 2018 Population région de Mamou 759 165 781 091 803 483 826 322 Sources : Institut national de la statistique (Perspectives démographiques de la Guinée, décembre 2017) STATISTIQUES SUR LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES 1994/1995 2002/2003 2007 2012 -

Wvi Mauritania

MAURITANIA ZRB 510 – TVZ Nouakchott – BP 335 Tel : +222 45 25 3055 Fax : +222 45 25 118 www.wvi.org/mauritania PHOTOS : Bruno Col, Coumba Betty Diallo, Ibrahima Diallo, Moussa Kante, Delphine Rouiller. GRAPHIC DESIGN : Sophie Mann www.facebook.com/WorldVisionMauritania Annual Report 2016 MAURITANIA SUMMARY World Vision MAURITANIA 02 ANNUAL REPORT 2016 World Vision Mauritania in short . .04 A word from the National Director . .05 Strategic Objectives . .06 Education . .08 Health & Nutrition . .12 WASH . .14 Emergencies . .16 Economic Development . .22 Advocacy . .24 Faith and Development . .26 Highlights . .28 Financial Report . .30 Partners . .32 World Vision MAURITANIA 03 ANNUAL REPORT 2016 4 ALGERIA Areas of 14 interventions Programms TIRIS ZEMMOUR WESTERN SAHARA 261 Zouerat Villages 6 Nouadhibou partners PNS ADRAR DAKHLET Atar NOUADHIBOU INCHIRI Akjoujt World Vision Mauritania TAGANT HODH Nouakchott Tidjikdja ECH has a a staff of 139 including CHARGUI ElMira IN SHORT TRARZA 31 women with key positions BRAKNA in almost every department Aleg Ayoun al Atrous Rosso ASSABA Néma Kiffa GORGOL HODH Kaedi EL GHARBI GUDIMAKA Selibaby SENEGAL MALI World Vision MAURITANIA 04 ANNUAL REPORT 2016 A WORD FROM THE NATIONAL DIRECTOR Dear readers, I must hereby pay tribute to the Finally, I can’t forget our projects professional spirit of our program teams that have worked World Vision Mauritania has, by teams that work without respite constantly to raise projects’ my voice, the pleasure to present to mobilize and prepare our local performances to a level that can you its annual report that gives community partners. guarantee a better impact. We an overview on its achievements can’t end without thanking the through the 2016 fiscal year. -

World Bank Document

Public Disclosure Authorized Rapport initial du projet Public Disclosure Authorized Amélioration de la Résilience des Communautés et de leur Sécurité Alimentaire face aux effets néfastes du Changement Climatique en Mauritanie Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ID Projet 200609 Date de démarrage 15/08/2014 Public Disclosure Authorized Date de fin 14/08/2018 Budget total 7 803 605 USD (Fonds pour l’Adaptation) Modalité de mise en œuvre Entité Multilatérale (PAM) Public Disclosure Authorized Septembre 2014 Rapport initial du projet Table des matières Liste des figures ........................................................................................................................................... 2 Liste des tableaux ........................................................................................................................................ 2 Liste des acronymes ................................................................................................................................... 3 Résumé exécutif ........................................................................................................................................... 4 1. Introduction .......................................................................................................................................... 5 1.1. Historique du projet ......................................................................................................................... 6 1.2. Concept du montage du projet .................................................................................................. -

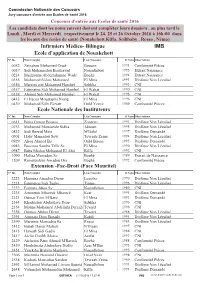

Infirmiers Médico- Bilingue IMB Ecole D'application De Nouakchott Ecole

Commission Nationale des Concours Jury concours d’entrée aux Ecoles de santé 2016 Concours d'entrée aux Ecoles de santé 2016 Les candidats dont les noms suivent doivent compléter leurs dossiers , au plus tard le Lundi , Mardi et Mercredi respectivement le 24, 25 et 26 Octobre 2016 à 16h:00 dans les locaux des écoles de santé (Nouakchott,Kiffa, Seilibaby , Rosso , Néma) Infirmiers Médico- Bilingue IMB Ecole d'application de Nouakchott N° Ins Nom Complet Lieu Naissance D Naiss Observations 0052 Zeinabou Mohamed Cissé Bouanz 1991 Conformité Pièces 0057 Sidi Mohamedou Bouleayad Nouadhibou 1995 Extrait Naissance 0214 Maimouna Abderrahmane Wade Boghé 1994 Extrait Naissance 0355 Mohamed Sidaty Mohamed El Mina 1993 Diplôme Non Légalisé 0356 Mareim sidi Mohamed Hambel Sebkha 1993 CNI 0357 Fatimetou Sidi Mohamed Hambel El Wahat 1990 CNI 0358 Ahmed Sidi Mohamed Hambel El Wahat 1996 CNI 0413 El Hacen Moustapha Niang El Mina 1996 CNI 0439 Mohamed Silly Eleyatt Ould Yengé 1989 Conformité Pièces Ecole Nationale des Instituteurs N° Ins Nom Complet Lieu Naissance D Naiss Observations 0611 Binta Oumar Bousso Zoueratt 1993 Diplôme Non Légalisé 0753 Mohamed Mousseide Sidha Akjoujt 1995 Diplôme Non Légalisé 0832 Sidi Bezeid Mein M'Balal 1997 Diplôme Demandé 0901 Haby Mamadou Sow Tevragh Zeina 1994 Diplôme Non Légalisé 0929 Aliou Ahmed Ba Ould Birom 1995 Diplôme Demandé 0983 Bassirou Samba Tally Sy El Mina 1990 Diplôme Non Légalisé 0987 Baba Medou Mohamed El Abd Kiffa 1992 CNI 1090 Hafssa Mamadou Sy Boghé 1989 Extrait de Naissance 1209 Ramatoulaye Amadou Dia -

147AV4-1.Pdf

بسم هللا إلرمحن إلرحمي إمجلهورية إ لسﻻمية إملوريتانية رشف إخاء عدل إلوزإرة إ ألوىل إلس نة إجلامعية 2019-2018 إللجنة إلوطنية للمسابقات جلنة حتكمي إملسابقة إخلارجية لكتتاب 240 وحدة دلخول إملدرسة إلعليا للتعلمي حمرض مدإولت إلتأأمت جلنة حتكمي إملسابقة إخلارجية لكتتاب 240وحدة دلخول إملدرسة إلعليا للتعلمي، يــــوم إلسبت إملوإفق 08 دمجرب 2018 عند إلساعة إلثانية عرشةزوالا يف قاعة الاجامتعات ابملدرسة إلعليا للتعلمي؛ حتت رئاســـة إلسيـــد/ أبوه ودل محمدن ودل بلبﻻ ،ه انئب رئيس إللجنة - وحبضــور أإلعضاء إملعنيني، وبعد تقدمي إلسكراتراي لنتاجئ إملسابقة أابلرقـــــام إلومهية مرتبة ترتيبا إس تحقاقيا، ذكرت إلسكراتراي جلنة إلتحكمي بعــدد إملقاعد إملطلوبة من لك شعبة، وبعد نقاش مس تفيض لنتاجئ لك بةشع عىل حدة مت إعﻻن إلناحجني حسب إلرتتيب الاس تحقايق يف لك شعبة، فاكنت إلنتاجئ عىل إلنحو إلتايل : أول : أساتذة إ لعدإدية : I- Professeurs de Collège - شعبة : إلعربية وإلرتبية إ لسﻻمية - (Ar+IR) - إلناجحون حسب إلرتتيب إ لس تحقايق Liste des admis par ordre de mérite - إلرتتيب رمق إلندإء إ لمس إلاكمل اترخي وحمل إمليﻻد إملﻻحظات إ لس تحقايق 1 0141 يحظيه النعمة اباه 1993/12/31 تنحماد 2 0001 عبد الرحمن محمدن موسى سعدنا 1991/12/31 تكند 3 0722 امنه محمد عالي ببات 1987/08/10 السبخة 4 0499 عبد الرحمن محمد امبارك القاضين 1993/01/01 السبخه 5 0004 الغالي المنتقى حرمه 1992/12/31 اوليكات 6 0145 محمد سالم محمدو بده 1984/12/04 الميسر 7 1007 محمد عالي محمد مولود الكتاب 1996/09/03 العريه 8 0536 ابد محمد سالم محمد امبارك 1992/12/31 بتلميت 9 0175 محمد محمود ابراهيم الشيخ النعمه 1982/10/29 اﻻك 10 0971 الطالب أحمد جدو سيد إبراهيم حمادي 1995/12/16 اغورط 11 0177 محمد اﻻمين احمد شين 1982/12/31 -

Situation Des Foyers De Feux De Brousse Du 14 Au 16 Fevrier 2015 Selon Le Sattelite Modis

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE DU MALI DE l’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE UN PEUPLE/UN BUT/UNE FOI DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS(DNEF) SYSTEME D’INFORMATION FORESTIER (SIFOR) SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 14 AU 16 FEVRIER 2015 SELON LE SATTELITE MODIS. LATITUDES LONGITUDES VILLAGES COMMUNES CERCLES REGIONS 12,0010000000 -10,605000000 AFFIA SAGALO KENIEBA KAYES 13,8100000000 -10,906000000 SITAFOULA MAHINA BAFOULABE KAYES 13,2420000000 -8,8870000000 DOUGOUNI B MADINA KITA KAYES 13,4790000000 -11,548000000 KENIEGOULO DIALAFARA KENIEBA KAYES 13,3550000000 -10,741000000 DIAKABA DIOKELI BAFOULABE KAYES 13,0990000000 -9,3500000000 SITANTOUNB BENDOUGOUBA KITA KAYES 13,0950000000 -9,3880000000 KOFOULABE BENDOUGOUBA KITA KAYES 12,9640000000 -9,0600000000 SANGARE BO SEBEKORO KITA KAYES 12,9440000000 -9,4230000000 GOUMBANKO BADIA KITA KAYES 13,1590000000 -11,195000000 MANAOULE KASSAMA KENIEBA KAYES 13,1420000000 -11,454000000 DJIDJAN-KE DIALAFARA KENIEBA KAYES 12,9430000000 -10,629000000 MAKADOUGOU KOUNDIAN BAFOULABE KAYES 12,7010000000 -8,9690000000 DYABALA MAKANO KITA KAYES 12,9110000000 -10,663000000 SEKOTONDIN KOUNDIAN BAFOULABE KAYES 12,7910000000 -10,082000000 KOBA KOKOFATA KITA KAYES 12,5840000000 -9,1050000000 KOTEDO SIRAKORO KITA KAYES 12,8530000000 -11,295000000 SANOUKOU KENIEBA KENIEBA KAYES 12,4400000000 -10,709000000 MADINA-TAL KOUROUKOTO KENIEBA KAYES 12,4190000000 -11,158000000 MAKOUKE FALEA KENIEBA KAYES 12,3920000000 -11,017000000 GOUBA FARABA KENIEBA KAYES 12,3100000000 -11,039000000 WILI-WILI -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural

MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 01 Au 03 NOVEMBRE 2014 SELON LE SATTELITE MODIS

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE DU MALI DE L’EAU ET DE l’ASSAINISSEMENT UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS(DNEF) SYSTEME D’INFORMATION FORESTIER (SIFOR) SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 01 au 03 NOVEMBRE 2014 SELON LE SATTELITE MODIS. LATITUDES LONGITUDES VILLAGES COMMUNES CERCLES REGIONS 11,0390000000 -7,9530000000 SANANA WASSOULOU-BALLE YANFOLILA SIKASSO 11,0710000000 -7,3840000000 KOTIE GARALO BOUGOUNI SIKASSO 11,1700000000 -6,9060000000 FOFO KOLONDIEBA KOLONDIEBA SIKASSO 11,2570000000 -6,8230000000 FAMORILA KOLONDIEBA KOLONDIEBA SIKASSO 11,4630000000 -6,4750000000 DOUGOUKOLO NIENA SIKASSO SIKASSO 11,4930000000 -6,6390000000 DIEDIOULA- KOUMANTOU BOUGOUNI SIKASSO 11,6050000000 -8,5470000000 SANANFARA NOUGA KANGABA KOULIKORO 11,6480000000 -8,5720000000 SAMAYA NOUGA KANGABA KOULIKORO 11,7490000000 -8,7950000000 KOFLATIE NOUGA KANGABA KOULIKORO 11,8600000000 -6,1890000000 BLENDIONI TELLA SIKASSO SIKASSO 11,9050000000 -8,3150000000 FIGUIRATOM MARAMANDOUGOU KANGABA KOULIKORO 11,9990000000 -10,676000000 DAR-SALM N SAGALO KENIEBA KAYES 12,0420000000 -8,7310000000 NOUGANI BENKADI KANGABA KOULIKORO 12,0500000000 -8,4440000000 OUORONINA BENKADI KANGABA KOULIKORO 12,1210000000 -8,3990000000 OUORONINA BANCOUMANA KATI KOULIKORO 12,1410000000 -8,7660000000 BALACOUMAN BALAN BAKAMA KANGABA KOULIKORO 12,1430000000 -8,7410000000 BALACOUMAN NARENA KANGABA KOULIKORO 12,1550000000 -8,4200000000 TIKO BANCOUMANA KATI KOULIKORO 12,1700000000 -9,8260000000 KIRIGINIA KOULOU KITA KAYES 12,1710000000 -10,760000000 -

Mau136390.Pdf

Article 3: Sont ahrogccs to lites lcs dispositions contraircs, notammcm larrctc N"0750iMII-F IIC/MCI en dale du 06 Mars 200S Iixant les prix de vente maximum des 11) drocarburcs Iiquides. Articlc 4: I.es Sccrctaircx Gcncraux du Ministcrc de ll lydrauliquc. de ITnergie cl des Technologies de I"Information ct de la .Communication. ct du Ministcrc du Commerce ct de lIndustric, ic \\'ali de Nouakchott. lcs Walis des regions. lcs l lakcrns des Moughataas sont charges chacun en ce qui lc conccrnc de lcxccution du present arrete. qui sera public au Journal Olficiel. Arrete 0°1178 du 10 A,riI200SI'i.\anl lc prix de vente Maximum du Ciaillulane, Articlc Premier: PRI X 1)1' VFNTI VRAC-PRIX 1)1 VI Nil: SORTIF-DIPO I a l PRIX IlE vrvrr; VRAC L'lfI -0."\ 'iF PllIX m: nsn ",,'oln \/10\ I'''I \I 15X ')-1 J.75 hi PRIX OF VF\TE • ! IT!'E 10"11811.1 1(,'10' , !'RIX DF n.vrt: /2,51\'(;.\' ! ,I fJ J":GS 2,75 A"GS PRIX I:X CllNDJllli"NI"II'\ I :: :~ j.':; I on I(J.~ I'RIX IX illS /'RIBl'llll" ::I)(J I ! 7(1 ~ jq I'RIX Dr \TN IE NOL!AKCIJllTI 7 1/1/0 :2 JOO I 1()(J 550 'Jln 'AIlIIIIHlI, Articlc 2: PRIX m: VINTF AI 1,1)"'1 All AL X CONSOMMA II I'RS . l.cs prix de vente de vcntes all detail du ga> butane sont lixcs COI1l111C suit: 1044 Journal Otltcicl de la Republiquc Islallliqul'?C Mauntanie 30 Scptcmbre 20GB . -

I-,L3, I--:Iâ, I I--4.!! : Ÿ

;rJÿëVi»--.------a Republique lslamique de Mauritanie qqJr-ll i+.)L.Il 4+JJ'-.{.+JI Honneur Fraternrté Juslice - È--------r - iljl - ir--:, M in istè re Secrétariât Général du ;vtrJt âjUYl i.»ljCt Gouvernement iv fuS Commission Nationale de Contrôle i-,L3, i--:Iâ, I i--4.!! des Marchés Publics : ^ - --rl .]L--ii-.êlt EXTRAIT DU PVN'20 DU 10/04t2020 COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS Examen de l'évaluation financière : contrôle des travaux de la route Boutilimit-aleg, Ref 0041/CMD/MET/2020 daté du 06/04/2020 Décision Sur la base des informartons fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants : . fournir les accusés de réceptions des courriers demandant la prolongation de la validité des propositions techniques etfinancières pour les trok bureaux écartés. Foumir le procès-verbal de I'ouverlure des propositions ftnancières. LE PRÉSIDENT Thiam Zakaria it/-?ti 1 La Prârtatll : c ÿ- I Extrait du PV N" : 20 du 10 avril 2020 Page : ieJJéIW^-----a llepublique lslamique de Mauritanie i.1iqJ#t i+)t*,yt qlt'+"+lt iônneur - Fralernrté Justice - Jr--._-.r - .t_{ - ir -: Mirristèrê Sêcrétariât Général du Çv ;vtrJt ijt-.:l ô:ljCl Gouvernement 9*lS commassion Nationrle de Gontrôle : ttjr--: , .'u, tl :,-q,!! des Marchês Publics : -, .-r!.:rr ::. 'rt EXTRAIT DU PVN" 20 DU 10/0412020 COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS Examen du projet de marché : projet de conventions relatives au contrôle et suivi des travaux de construction de la route Mederdra RKiz, Kaédi - Koundel et route NKTT-Boutilimit (PK 58 au PK l0B)REFlettre 0l 0/CMD/MET/2020 reçue le 01/04/2020 Décision Sur la base des informations fournies, h CNCMP reporte ces dossiers pour les motifs suivants : . -

World Bank Document

Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Public Disclosure Authorized Report No: 75030-MR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION AND MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY Public Disclosure Authorized COUNTRY PARTNERSHIP STRATEGY (FY2014-2016) FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA September 5, 2013 Public Disclosure Authorized Country Department AFCF1 Africa Region International Development Association International Finance Corporation Africa Region Multilateral Investment Guarantee Agency This document has a restricted distribution and may be used by recipient only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization. Public Disclosure Authorized The date of the previous IDA Country Assistance Strategy for Mauritania (Report No. 39532-MR) was June 14, 2007. CURRENCY EQUIVALENTS (As of 30 November 2012) Currency Unit: Mauritanian Ouguiya UM 1 UM = US$0.0033 1.52US $ = SDR1 0.654950 FISCAL YEAR 01 January – 31 December WEIGHTS AND MEASURES Metric System ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AAA Analytical and Advisory Activities ACE Africa Coast to Europe Submarine Cable AFD Agence Française de Développement (French Development Agency) AfDB African Development Bank AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome APL Adaptable Program Loan AQMI Al Qaeda in the Islamic Maghreb BCM Banque Centrale de Mauritanie (Central Bank of Mauritania) BEEP Business Environment Enhancement Project CAS Country Assistance Strategy CASCR Country Assistance Strategy -

Infrimères Obstéricales Externes Bilingue IOB Ecole De Santé Publique De Néma

Commission Nationale des Concours Jury concours de recrutement de 532 unités pour le compte du Ministère de la santé 2017 Concours de recrutement de 532 unités pour le compte du Ministère de la santé 2017 Les candidats dont les noms suivent doivent compléter leurs dossiers , au plus tard le Mardi, Mercredi et Jeudi respectivement le 19, 20 et 21 Décembre 2017 à 16h:00 dans les locaux des écoles de santé (Nouakchott,Kiffa, Seilibaby , Rosso , Néma) Infirmiers Médico Bilingue IMB Collége Néma 1 N° Ins Nom Complet Lieu Naissance D Naiss Observations 0005 Ahmed Mohamed Néma 1993 Dipllôme Non Légalisé 0091 Mene Mohamed El Moctar Néma 1996 CNI 0235 Ememy Isselmou Hassi Etila 1999 CNI 0238 Lale Dyna Cheikh Seyed Bougadoum 1987 Conformité Pièces 0268 Vatimetou Taleb Jedou Néma 1995 Conformité Pièces 0291 Mariem Khetar Timbedra 1989 Diplôme 0310 Aminetou Mohamed Mahmoud Aioun 1992 CNI 0326 Fatma Salka Babty Néma 1998 CNI 0329 El Aley Baba El Hassi 1992 Diplôme 0330 Vatimetou El Ghaith Adel Bagrou 1996 CNI 0331 Meylity El Ghaith Adel Bagrou 1998 CNI 0345 Zeinebou Valy Adel Bagrou 1995 Diplôme 0351 Malik Ethmane Beilgueit litam 1994 CNI 0399 Babe Cheikh Néma 1997 Diplôme 0410 Selem Bouhe El Hacen Néma 1998 Diplôme 0421 Oum Kelthoum Dah Maham Bougadoum 1996 Diplôme 0435 Sokeyne Hamdinou Aioun 1999 Diplôme 0499 Meimoune Ban Adel Bagrou 1991 Diplôme 0545 Aly Jiddou Amourj 1997 CNI 0546 Oum Lale Jiddou Bougadoum 1997 CNI Ecole Néma (1)+(2) N° Ins Nom Complet Lieu Naissance D Naiss Observations 0675 Jekein El Houssein Néma 1997 CNI+Diplôme Non Légalisé