938CB01 - Alluvions De L’Oust 1/3

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Plan Presqu'île De Rhuys Randonnées – Vélo

Guillac Guénin Buléon Guégon St-Allouestre Ploërmel Baud Guéhenno St-Servant Augan Plumelin Locminé Inzinzac-Lochrist Bignan D 104 Goh Lenn Montertelot Trémodec Kerluhern Tréalvé Cruguel Monterrein Sulniac Kergonan Tréverno Le Guern La Chapelle-Neuve ST BRIEUC Billio D 775 Languidic PONTIVY Val-d'Oust Ty Guen PLUNERET St-Guen D 126 Bourmehiec Kerbihan Le Poulderf Lizio Moustoir-Ac Randrécard Treulen D 767 Camors Hennebont Caro VANNES - AUTOUR DU GOLFE - ÎLE AUX MOINES - ÎLE D’ARZ D 17b St-Jean-Brévelay Léaulet D 779e D 135b St-Abraham Loperhet Bilair D 17 Bizole COLPO Plumelec PRESQU’ÎLE DE RHUYS - LANDES DE LANVAUX Guervec D 779 Menimur Brandérion 2021 D 765 Sérent Kerfontaine Plaisance N166 Missiriac Lignol Kerbigorn LORIENT QUIMPER / RN165 Le Grand Tréhornec St-Marcel AURAY Kergoho Roch Bihan Kerthomas Kernaval BRANDIVY Ruffiac Pluvigner Kervignac Malestroit Landévant KercommunGRAND-CHAMP LOCQUELTAS TRÉDION D 127 Kermurier Kerponsal Trévester Nostang PLAUDREN St- Laurent Kerjégo Le Pont Neuf Pont Louis Meudon LOCMARIA St-Guyomard Bohal Toul Er Veign Landaul Crann Merlevenez GD-CHAMP RENNES / RN166 St Goustan Kervégan D 104 Pleucadeuc Keravello D 22 N165 Kermannec Luscanen Le Bondon Ste-Hélène Le Marais Le Cours St-Martin Kerchican Plumergat ELVEN MONTERBLANC Molac St-Congard Locoal-Mendon Trégat MEUCON Plouhinec Kerprat Ty Glaz Le Poteau Brec’h Laverdon Kergaté Rangogo Ste-Anne-d'Auray Kerléano Kerizan Talihuern Talhouët N165 Le Fourchen ST-AVÉ Larré St-Gravé Belz PLESCOP Bréminy Pluherlin Lérion Pluneret Bohalgo D 104 ST-NOLFF N165 -

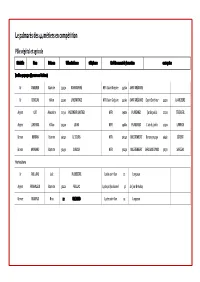

CP Olympiades Tableau Résultats Sans Tel.Pub

Le palmarès des 44 métiers en compétition Pôle végétal et agricole Médaille Nom Prénom Ville résidence téléphone Etablissement de formation entreprise Jardins-paysages (épreuve en binôme) Or CAMENEN Baptiste 35230 BOURGBARRÉ MFU Saint Grégoire 35760 SAINT GRÉGOIRE Or CERCEAU Kilian 35590 L'HERMITAGE MFU Saint Grégoire 35760 SAINT GRÉGOIRE Esprit Extérieur 35520 LA MEZIERE Argent CAZ Alexandre 22740 PLEUMEUR GAUTIER MFR 29860 PLABENNEC Jardin public 22220 TRÉGUIER Argent LORTHIOS Killian 91310 LINAS MFR 29860 PLABENNEC L'art du jardin 22300 LANNION Bronze BURBAN Valentin 56230 LE COURS MFR 56230 QUESTEMBERT Botani paysage 56460 SÉRENT Bronze MONSARD Baptiste 56450 SURZUR MFR 56230 QUESTEMBERT SARL BOIS D'ANIC 56370 SARZEAU Horticulture Or ROLLAND Loïc PLOUBEZRE Lycée saint-Ilan 22 Langueux Argent PENHALEUX Baptiste 56220 PEILLAC Lycée professionnel 56 St-Jean Brévelay Bronze BEAUFILS Nina 22 BREHAND Lycée saint-Ilan 22 Langueux Pôle automobile et engins Médaille Nom Prénom Ville résidence téléphone Etablissement de formation entreprise Tôlerie—carrosserie HEROUVILLE ST Or LESALLE Lorry 14250 TESSEL CFA CMA 22 22103 DINAN Claude fournis automobiles 14203 CLAIR Taden automobile distribu- Argent MOHAER Nicolas 22100 QUEVERT CFA CMA 22 22100 DINAN 22100 TADEN tion LOUVIGNE-DU- colas centre ouest agence de Bronze LE NEVÉ Thibaud 56250 ELVEN CFA Unicem 35420 56008 VANNES DERSERT vannes Peinture automobile PLESLIN- Or NOGRET Owen 22490 PLESLIN-TRIGAVOU CFA CMA 22 22100 DINAN Quemener Typhaine 22490 TRIGAVOU Argent YODA Ibrahim 56100 LORIENT Lycée Emile James 56410 ETEL Bronze MARCOS Hugo 56620 PONT-SCORFF Lycée Emile James 56410 ETEL Maintenance des véhicules industriels Or DANIEL Marius 22550 HENANBIHEN CFA CMA 22 22100 DINAN Volvo Truck Center 22190 PLERIN Argent LE PERDU Romain 22590 PORDIC CFA AUCALEUC 22100 DINAN Bronze GARNIER Antonio 22100 DINAN CFA CMA 22 22103 DINAN VOLVO TRUCKS 22600 LOUDEAC Technologie automobile CESSON- Or HUCK Mathis 35500 POCÉ-LES-BOIS Lycée F. -

Bulletin Municipal 2016 Recensement 3 LES ÉCHOS DE LA MUNICIPALITÉ

PEILLAC BULLETIN MUNICIPAL édition 2016 LE MOT DU MAIRE RÉSILIENCE... Selon un dictionnaire de la langue française, le terme désigne « la résistance d’un métal aux chocs ». Il est aujourd’hui surtout employé pour exprimer la capacité d’une personne à surmonter les épreuves. Des chocs collectifs, nous en subissons qui se succèdent depuis de trop nombreux mois. Des épreuves personnelles, chacun de nous en a connu, et en connaitra encore. La résilience ne signifi e pas seulement y survivre, mais être capable de se reconstruire et de retrouver la BIENVENUE DANS VOTRE MAIRIE raison, de tirer les leçons de l’expérience pour repartir Le service administratif composé de trois personnes et avancer. a été fortement remanié au cours de l’année Nous savons où veulent nous conduire les monstres écoulée. Désormais, l’accueil du public (physique et inhumains qui nous frappent : ne cédons pas. La téléphonique) est régulièrement assuré par Marie- résilience aujourd’hui, c’est poursuivre notre chemin vers Anne Eslan qui a notamment en charge la réception le progrès. des courriels, l’urbanisme, l’état civil, les cartes d’identité... Martine Hallier a en charge l’élaboration Philippe Jégou et le suivi du budget, la gestion fi nancière et le suivi Maire de Peillac ◊ des opérations comptables. Enfi n, Stéphanie Jouen occupe la fonction de secrétaire générale et assure les liens avec les différents services, les élus et les institutions. La mairie est ouverte au public tous les matins y LOGEMENTS DISPONIBLES compris le samedi de 9h à 12h ; lundi, mercredi et vendredi après-midis de 13h30 à 17h30. -

ITEP Fandguelin St-Jacut-Les-Pins 0561325L

0561324K - IMPRO 0561451 Y - IME 0561451 Y - IMPRO 056846R - ITEP 0561816V - IME 0561452Z - IME 0561382Y - IME ARSTER - le Tréleau Ange Guépin Ange Guépin Le Quengo Kerdreineg Kervihan Les Bruyères Pon�vy Pon�vy Locminé Locminé Crédin Bréhan Ploërmel St-Aignan Gourin Ste-Brigitte Langonnet Plouray Silfiac Kergrist Roudouallec Cléguérec 0561833N - IME Croixanvec Langoëlan ARSTER - Kerpont Le Saint St-Tugdual Séglien Neulliac St-Gonnery Ménéac Ploerdut Caudan St-Gérand Guémené/ 0561834P - IME Le Scorff Gueltas Brignac Le Croisty Rohan La Trinité Pontivy Porhoët Kergadaud Guiscriff Faouët Priziac Malguénac St-Brieuc Locmalo Noyal-Pontivy Evriguet de Mauron St-Léry Caudan St-Caradec Bréhan Trégomel Lignol Guern Le Sourn Mohon Mauron 0560837F - IME Lanvénégen Kernascléden Persquen Crédin Guilliers Concoret L. Le Moënic Meslan St Thuriau Berné Forges St-Malo des Lanester de Lanouée Trois Fontaines Néant/Yvel Bubry Pleugriffet La Grée Melrand Pluméliau-Bieuzy Réguiny Inguiniel Evellys St-Laurent Tréhorenteuc 0561916D - ITEP Loyat ADPEP Hélléan Plouay La Croix Radenac Hélléan Quéven Lantillac Taupont Campénéac Beignon St-Barthélèmy Moréac Josselin Guégon St-Malo 0560838G - IME Lanvaudan Quistinic Gourhel de Beignon Calan Guénin Buléon Guillac Kerdiret St-Allouestre Cléguer Plumelin St-Servant Ploërmel Ploemeur Baud Augan Porcaro Pont- Locminé Guéhenno sur Oust Guer Scorff Bignan 0560840J - IEM Inzinzac Montertelot La Chapelle Neuve Cruguel Languidic Billio Monteneuf Kerpape Val d’Oust Moustoir-Ac Lizio Ploemeur Caudan Camors Caro Gestel Hennebont Moustoir-Ac St-Jean St- Réminiac Abraham Guidel Brévelay Plumelec Quéven Brandérion Colpo 0561817W - IME Sérent St- Missiriac Tréal Lanester Marcel Ruffiac Pont Coët Kervignac Brandivy Carentoir Grand-Champ Landévant Pluvigner Malestroit Lorient Nostang Locqueltas St-Laurent Grand-Champ Trédion Bohal sur Oust St-Nicolas Ploëmeur Plaudren du Tertre Merlevenez St-Guyomard St-Congard 0560221L - IES Locmiquélic Landaul Locmaria Larmor- La Gacilly Centre G. -

Direction Des Services Départementaux De L'éducation

Ste-Brigitte St-Aignan Gourin Langonnet Plouray Roudouallec Silfiac Kergrist Cléguérec Croixanvec Le Saint Langoëlan St-Gonnery St-Tugdual Ploerdut Séglien Neuillac St-Gérand Ménéac Le Gueltas Brignac Faouët Le Croisty Guémené/Scorff Rohan Guiscriff Priziac Pontivy La Trinité Porhoët Locmalo Evriguet St-Brieuc St-Caradec Malguénac Noyal-Pontivy de Mauron St-Léry Trégomel Lignol Bréhan Guern Le Sourn Kerfourn Mohon Mauron Lanvénégen Kernascléden Persquen Crédin Guilliers Concoret Meslan St Thuriau Les Forges Bieuzy Berné St-Malo des Les Eaux Naizin Trois Fontaines Néant/Yvel Bubry Moustoir Pleugriffet La Grée Melrand Réguiny St-Laurent Inguiniel Remungol Lannoué Tréhorenteuc Pluméliau Loyat La Croix Hélléan Plouay Radenac Hélléan Lantillac Taupont St-Barthélèmy Josselin Campénéac Beignon Moréac St-Malo de Beignon Lanvaudan Quistinic Remungol Guégon Buléon Guillac Gourhel Calan Guénin St-Allouestre St-Servant Cléguer Baud Plumelin Guéhenno Ploërmel Augan Porcaro Pont- sur Oust Locminé Bignan Montertelot Guer Scorff Inzinzac Quily La Chapelle Neuve Billio Cruguel Monterrein Languidic Le Roc La Chapelle Lizio St-AndréCaro Monteneuf Caudan Camors Moustoir-Ac Caro Gestel Hennebont St-Jean Réminiac Guidel St-Abraham Brandérion Brévelay Quéven Colpo Plumelec Sérent St-Marcel Missiriac Ruffiac Tréal Quelneuc Lanester Brandivy Malestroit Carentoir Kervignac Pluvigner Lorient Nostang Landévant GrandchampLocqueltas St-Laurent Plaudren Trédion Bohal sur Oust St-Nicolas Ploëmeur Merlevenez St-Guyomard St-Congard du Tertre La Chapelle Locmiquélic Landaul -

Ouverture D'un Nouveau Multi-Accueil À Allaire

2 3 Vœux du Maire Vœux du Maire p.3 Rythmes scolaires et Bibliothèque p.14 Vie Municipale p.6 CME p.15 Madame la Conseillère Régionale qui s’impose. 2013 aura été une année de mise en œuvre de plusieurs Quelques travaux p.8 Vie scolaire p.16 Mesdames, Messieurs les élus dossiers qui avaient vu projet s’inscrire dans le vade-me- CTMA p.9 Vie associative p.18 Mlles, MM les membres du CME Mmes, MM les représentants cum pour St-Jean-la-Poterie: « St-Jean 2020 ». Pact HD 56 p.10 Tarifs de location des salles p.25 du monde associatif Ces chantiers, nous aimerions tous les voir finis en Environnement et CCPR Liste des artisans et commerçants p.26 p.11 Mesdames, Messieurs, quelques semaines mais cela relève de l’impossible. CIAS et Multi-accueil p.12 Vie pratique p.27 Vous en subissez les désagréments, les habitants rive- Sommaire ADMR et CCAS p.13 rains et les commerçants encore plus intensément. J’en Bonjour, suis conscient et nous faisons le maximum pour que ces Je remercie Albert Euzenat, Maire travaux perturbent le moins possible la vie collective. L’ÉQUIPE DU PERSONNEL COMMUNAL : Trois nouvelles recrues au service de la commune Adjoint, qui vient de m’adresser les vœux protocolaires Les 3 gros chantiers actuellement engagés sont diffé- mais aussi, ainsi qu’à Christiane mon épouse, des vœux rents dans leurs usages, mais leur finalité est capitale personnels qui nous touchent et nous vont droit au cœur. dans le dessein de St-Jean-la-Poterie (écrivez dessin Je vous remercie toutes et tous car Albert, en y mettant comme vous l’entendez!). -

Pêche » Au Pays De Questembert

Guide « Pêche » au Pays de Questembert : Maxence Gross : Maxence Photo ©Maxence Gross Mise à jour : janvier 2020 Riches en salmonidés, en majorité des truites sauvages, les rivières et ruisseaux qui sillonnent notre territoire, le Tohon, le Kervily, l'Arz et le Trévelo, raviront les amoureux de la pêche. Communes du Pays de Questembert (Questembert Communauté) : Berric, Caden, Larré, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Cours, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort- en-Terre, Saint-Gravé. Cours d'eau 1ère catégorie : Tohon (St Eloi), Kervily, Arz, Trévelo (sauf sur la partie basse) Espèces : truites, brochets, perches, poissons blancs et carpes. Etangs communaux : Etang de Célac à Questembert, Etang de Larré, Étang de La Vraie Croix Etang de 2ème catégorie : Étang du Moulin Neuf à Malansac/Rochefort-en-Terre (14 ha). Ouverture générale 2020 : cours d’eau 1ère catégorie (du 11/03/20 à 8h au 20/09/20 inclus), cours d’eau 2ème catégorie : voir réglementation générale et particulière http://bit.ly/peche2020 Associations de pêche du territoire AAPPMA QUESTEMBERT "LA TRUITE QUESTEMBERGEOISE" M. RIGOT Jean-Pierre (Président) – Tél 02 90 79 03 08 – 06 08 28 54 80 – [email protected] [email protected] http://latruitequestembergeoise.jimdo.com AAPPMA PEILLAC "LA GAULE DE LANVAUX" M. MOUCHY Robert (Président) Mairie 56220 PEILLAC tél : 02 99 91 28 06 [email protected] AAPPMA SAINT-MARTIN "PECHES-LOISIRS DE L'OUST" M. TOUCHAIS Pascal (Président) Mairie 56200 SAINT MARTIN SUR OUST tél : 02 99 93 72 19 [email protected] -

56. Autour Du Golfe Du Morbihan Et Les Communes À L'est De Vannes

Rapport de prospection inventaire (autorisation n°2008-251 jusqu'au 31/12/08) Alain Triste - Sébastien DARE Liberté • Egalité • Fraternité :.} RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C.E.R.A.M. Centre d'Etudes et de Recherches Archéologiques du Morbihan 6, rue de la Tannerie - 56000 Vannes Service régional de l'archéologie, DRAC Bretagne Rapport de prospection inventaire 2008 (autorisation n°2008-251 jusqu'au 31/12/08) DRAC-SRA -2FE120Q9 COURRIER ARRIVEE Alain Triste - Sébastien DARE C.E.R.A.M. Centre d'Etudes et de Recherches Archéologiques du Morbihan 6, rue de la Tannerie - 56000 Vannes Service régional de l'archéologie, DRAC Bretagne La prospection-inventaire 2008 La prospection, menée en 2008 par le C.E.R.A.M., a permis d'étudier 33 sites se répartissant ainsi : - 25 nouvelles découvertes - 8 sites qui font l'objet de données complémentaires ou d'une correction de localisation. Nouvelles découvertes (en gras : période médiévale) : Arradon : île de grande Logoden Arzal : La forge de la Lande Arzon : Le Crouesty Grandchamp : Le moulin de Toulnay Larré : La lande du moulin Le Cours : Le château de Trégouët Locmaria : Grandchamp : Le château de Coëtcandec Locmaria : Grandchamp : Le pont du Loc'h - est Marzan : Le Guérie Marzan : Le château de l'Isle Marzan : La chapelle Saint-André Muzillac : Le château de Penmur Muzillac : Toul Coquenn Muzillac : Coëtsurho 3 Muzillac : Kerantré Péaule : Le Bocéno Péaule : Le château Ploeren : La zone artisanale de Mané-Coëtdigo 1 Ploeren : La zone artisanale de Mané-Coëtdigo 2 Saint-Armel : La vache enragée - clos eur -

CARRIERES RAULET Kerpellec 56250 ELVEN

CARRIERES RAULET Kerpellec 56250 ELVEN ---------------- Installation Classée pour la Protection de l’Environnement Demande d'Autorisation Environnementale pour le renouvellement de l’autorisation et l'extension de la carrière « Kermelec » à Elven (56) Février 2018 Version 2 SET Environnement - 26 ter rue de La Lande Gohin – 35430 ST-JOUAN-DES-GUERETS EURL au capital de 7700 € - Code APE: 7112B – RCS SAINT-MALO 443677877 Tel : 02 99 58 26 44 - Fax 02 99 58 26 42 Courriel : [email protected] - Site internet : http://www.setenvironnement.com/ 1 Table des matières INTRODUCTION.............................................................6 2.5 DESCRIPTIF DE LA ZONE RENONCÉE.......................46 LETTRE DE DEMANDE.................................................8 3 LA NATURE ET LE VOLUME DES ACTIVITÉS..47 RESUME NON TECHNIQUE.......................................11 3.1 NATURE DES ACTIVITÉS..........................................47 3.2 DEVENIR DES PRODUITS.........................................47 1 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET DE SON 3.3 OBJET DE LA DEMANDE..........................................47 PROJET............................................................................12 3.4 CLASSEMENT DE L'ACTIVITÉ...................................48 1.1 ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ........................................12 3.5 MOTIVATIONS DE LA DEMANDE..............................48 1.2 OBJET DE LA DEMANDE..........................................12 3.6 INSTITUTION DE SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE.49 1.3 CLASSEMENT DE L'ACTIVITÉ...................................13 -

Rieux (56). Carte Communale. Rapport De Prospection Inventaire

REGION PAYS DE LA LOIRE REGION BRETAGNE Illustrations de la couverture: Structure d'une voie romaine au franchissement d'une zone humide (J.P.ADAM, in: la construction romaine, d'après J.MERTENS). La carte de Cassini aux environs de Redon (vers 1770). Recherche documentaire: Christophe DEVALS. Prospection terrestre: Christophe DEVALS et Françoise GOUPIL. Prospection subaquatique: Françoise GOUPIL. Plongeurs (G.A.S.P.A.R.-Redon): Gérard AUDIBERT, joël GOUTARD, Roger LEBERE, Gildas LEFOL, Jean-Yves MAURICE, Jean-Marc ONILLON. Remerciements pour leur entière coopération aux Services suivants: Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire. Service Régional de l'Archéologie de Bretagne . Centre National de la Recherche Archéologique Subaquatique. Service Départemental de l'Archéologie de Vendée (M. Emile BERNARD). Direction Départementale de l'Equipement (subdivision Redon Navigation). Direction Départementale de l'Agriculture du Morbihan (subdivision Gestion des Eaux). Archives Départementales d'Ille-et-Vilaine (Rennes). Archives Départementales de Loire-Atlantique (Nantes). Archives Départementales du Morbihan (Vannes). Musée du Pays de Vilaine, La Roche-Bernard (M.Pierre PRAT). Bureau du Vlè Génie Militaire (Angers). Mairie de Rieux (Morbihan). Mairie de Fégréac (Loire-Atlantique). Barrage d'Arzal (Morbihan). Une mention particulière doit être adressée à M.le Maire de Rieux pour l'accueil et les facilités accordées. La recherche archéologique des systèmes de franchissement successifs de la Vilaine à Rieux-Fégréac (56-44) a eu pour point de départ un travail indispensable de documentation selon deux axes importants: les archives anciennes et les archives récentes. Sous ce dernier intitulé, nous entendions cerner au mieux les travaux divers (draguages, recalibrages, rescindements, remembrement des berges ...) effectués dans les quarante dernières années dans le fleuve et intervenant comme autant d'éléments potentiellement destruc- teurs pour des vestiges archéologiques liés au fleuve sur une zone située au pied du château de Rieux. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2019

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2019 Arrondissements - cantons - communes 56 MORBIHAN INSEE - décembre 2018 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2019 Arrondissements - cantons - communes 56 - MORBIHAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 56-V 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 56-1 Tél. : 01 41 17 50 50 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 56-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 56-3 INSEE - décembre 2018 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de -

PLU Arrêté De Monterblanc Avis Du Parc Naturel Régional

- - - Annexe - Délibération n°2019-30 - SMAGPNRGM - Bureau syndical du 24/05/2019 PLU arrêté de Monterblanc Avis du Parc naturel régional Park ar Mor Bihan 24 mai 2019 Annexe - Délibération n°2019-30 - SMAGPNRGM - Bureau syndical du 24/05/2019 Avis du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan sur le PLU arrêté de la commune de Monterblanc Après avoir pris connaissance de l’avis formulé par la commission urbanisme du Parc réunie le 13 mai 2019, le bureau du Syndicat Mixte de Gestion du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan émet, le 24 mai 2019, le présent avis sur le PLU arrêté de la commune de Monterblanc. Rappel du cadre réglementaire : Article L. 333-1 du Code de l’Environnement : «V. L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du Parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire.[...] Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. [...]» Article L. 131-1 du Code de l’Urbanisme : «Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : [...] 6° Les chartes des parcs naturels régionaux [...].» Article L.