D:\Olga\Pensamientos Juridicos\

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

`Sometimes As a Creative

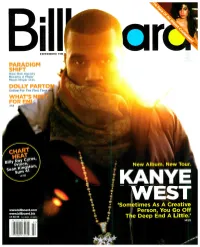

EXPERIENCE THE PARADIGM SHIFT How One Agency Became A Major Music Player >P.25 DOLLY PARTO Online For The First Tim WHAT'S FOR >P.8 New Album. New Tour. KANYE WEST `Sometimes As A Creative www.billboard.com Person, You Go Off www.billboard.biz US $6.99 CAN $8.99 UK E5.50 The Deep End A Little.' >P.22 THE YEAR MARK ROHBON VERSION THE CRITICS AIE IAVIN! "HAVING PRODUCED AMY WINEHOUSE AND LILY ALLEN, MARK RONSON IS ON A REAL ROLL IN 2007. FEATURING GUEST VOCALISTS LIKE ALLEN, IN NOUS AND ROBBIE WILLIAMS, THE WHOLE THING PLAYS LIKE THE ULTIMATE HIPSTER PARTY MIXTAPE. BEST OF ALL? `STOP ME,' THE MOST SOULFUL RAVE SINCE GNARLS BARKLEY'S `CRAZY." PEOPLE MAGAZINE "RONSON JOYOUSLY TWISTS POPULAR TUNES BY EVERYONE FROM RA TO COLDPLAY TO BRITNEY SPEARS, AND - WHAT DO YOU KNOW! - IT TURNS OUT TO BE THE MONSTER JAM OF THE SEASON! REGARDLESS OF WHO'S OH THE MIC, VERSION SUCCEEDS. GRADE A" ENT 431,11:1;14I WEEKLY "THE EMERGING RONSON SOUND IS MOTOWN MEETS HIP -HOP MEETS RETRO BRIT -POP. IN BRITAIN, `STOP ME,' THE COVER OF THE SMITHS' `STOP ME IF YOU THINK YOU'VE HEARD THIS ONE BEFORE,' IS # 1 AND THE ALBUM SOARED TO #2! COULD THIS ROCK STAR DJ ACTUALLY BECOME A ROCK STAR ?" NEW YORK TIMES "RONSON UNITES TWO ANTITHETICAL WORLDS - RECENT AND CLASSIC BRITPOP WITH VINTAGE AMERICAN R &B. LILY ALLEN, AMY WINEHOUSE, ROBBIE WILLIAMS COVER KAISER CHIEFS, COLDPLAY, AND THE SMITHS OVER BLARING HORNS, AND ORGANIC BEATS. SHARP ARRANGING SKILLS AND SUITABLY ANGULAR PERFORMANCES! * * * *" SPIN THE SOUNDTRACK TO YOUR SUMMER! THE . -

Descargará Su Mano Sobre Ustedes Como La Descargó Contra Sus Antepasados”

Teléfono: (619) 590-1901 Correo Electrónico: [email protected] Sitios web: www.FDM.world www.discipleshipworkbooks.com Manual de Discipulado para Padres Escrito por Craig Caster ISBN 13: 978-0-97679-673-2 D. R. © de la Versión Impresa y Electrónica: Craig Caster, 2013 Todos los derechos reservados. No se vende, todos los derechos son propiedad de FDM.world Debido a la traducción al español de este manual de discipulado distintas versiones de la Biblia fueron usados para los versículos bíblicos mencionados, entre ellas la Reina Valera 1960, Reina Valera Contemporánea, entre otras. Sin limitar los derechos reservados mencionados anteriormente, ninguna parte de esta publicación, ya sea en formato impreso o libro electrónico, o cualquier otra derivación publicada puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información o en ninguna forma ni por ningún medio sea, mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo, por escrito, de la editorial. La carga de la digitalización, y distribución de este libro a través de Internet o a través de cualquier otro medio, sin el permiso del editor, es ilegal y sancionable por la ley. Por favor, compre ediciones electrónicas autorizadas y no participe o fomente la piratería electrónica de materiales con derechos de autor. Prefacio odos los padres pueden estar de acuerdo al menos en dos cosas—que criar a sus hijos puede ser tanto maravilloso como difícil. Tenemos que hacer modificaciones dependiendo de las característi- Tcas únicas de cada personalidad; y mantener a los hijos entretenidos puede ser todo un reto. -

En El Colegio Nacional El 7 U 8 De Diciembre

Semana Nacional Pato: del Teatro Se juega El Argentino El Municipio implementó un Comunitario 2019 de Alta con 6 equipos nuevo sistema de pago para -Del 29 de noviembre al entre ellos los contribuyentes 9 de Diciembre- "El Siasgo-El Pino" Pag.2 Pag. 2 Pag. 6 EDITORIAL Noviembre, ANSES Sábado 23 Por el Día del de 2019 Trabajador Previsional Que sea Argentino AÑO XXXIII excepción Las oficinas 1445 permanecerán y no regla Nº RPI nº 35842923 cerradas al público el próximo SUBSIDIADO POR Ejemplar: $40,00 GRUPO TIEMPO miércoles 27 Pag. 4 San Martín esq. Yrigoyen (02241) 48- 1210 / 47- 5210 Ranchos - Buenos Aires Pag.4 Notable primera edición de la Fiesta Regional del Choripán La ceremonia de traspaso de mando Norma Moyano: «Deberemos aprender a crecer» En el Colegio Nacional el -Tras la exitosa jornada dominguera que recibió a mas de 4000 personas y que mostró una grilla de alto 7 u 8 de diciembre nivel durante todo el día, nuevas ideas conforman proyectos futuros del Ballet General Paz, La apertura de talleres para diversas edades y niveles en 2020 y una primicia; «tenemos confirmadas las fechas para Si bien faltan ultimar detalles ya está en marcha el proceso de organiza- presentarnos en los espectáculos callejeros de Cosquín y pretendemos representar a la provincia de ción de la ceremonia que traspaso de Buenos Aires en los 60 años de Cosquín» nos contó. Piensan en una segunda edición de dos días- autoridades, propios de final de una Tras la extraordinaria fiesta vivida el gestión y el comienzo de una nueva. -

Herrerayeraldine2017.Pdf (4.632Mb)

Significado sobre la exposición de combate y posible TEPT 1 SIGNIFICADO INDIVUAL SOBRE LA EXPOSICIÓN AL COMBATE Y EL POSIBLE ESTRÉS POSTRAUMA EN CINCO MILITARES ACTIVOS DE LAS FFMM. UN ANÁLISIS CUALITATIVO Herrera Ocampo Yeraldine Matoma Tapiero Luisa Fernanda Fundación Universitaria Los Libertadores Facultad de Psicología Bogotá D.C 2017 Significado sobre la exposición de combate y posible TEPT 2 SIGNIFICADO INDIVUAL SOBRE LA EXPOSICIÓN AL COMBATE Y EL POSIBLE ESTRÉS POSTRAUMA EN CINCO MILITARES ACTIVOS DE LAS FFMM. UN ANÁLISIS CUALITATIVO Herrera Ocampo Yeraldine Matoma Tapiero Luisa Fernanda Proyecto presentado para optar al título de psicólogo Asesor: William Alejandro Jiménez Jiménez Psicólogo - Universidad Católica de Colombia Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales Escuela Superior de Guerra Fundación universitaria los libertadores Facultad de Psicología Bogotá D.C 2017 Significado sobre la exposición de combate y posible TEPT 3 Agradecimientos En primer lugar nada se haría sin la voluntad del creador Dios, por este motivo a Él le doy gracias por cada una de las veces que fortaleció mi voluntad ante diversas circunstancias. Siempre está en nuestra vida el tesoro más grande nuestra familia, pero hoy en día mi hija es mi aliciente en todo por eso a ella, Michel Rojas Matoma, quien superó y comprendió el esfuerzo dado, esperando que sea un ejemplo para su vida. Elizabeth Tapiero, madre mía, gracias infinitas a ti por tu apoyo hoy retribuyo a tus esfuerzos teniendo la certeza de que será un gran factor de orgullo y felicidad para ti; a Maira Matoma, mi hermana a quien le agradezco toda su comprensión y sus detalles ante el trabajo. -

La Política Sexual De La Carne – Español

LA POLÍTICA SEXUAL DE LA CARNE UNA TEORÍA CRÍTICA FEMINISTA VEGETARIANA En memoria de los 31,1 miles de millones cada año, 85,2 miles de millones cada día, 3,5 millones cada hora, 59.170 cada minuto y en memoria de Mary Daly (1928-2010), mi primera lectora: Ella abrió mundos donde pudimos sentirnos como en casa. No es posible ahora, y nunca lo será, decir que yo renuncio. Tampoco sería cosa buena para la literatura que esto fuese posible. Esta generación debe dejarse los cuernos con el fin de que la siguiente tenga un camino más llano. Porque estoy de acuerdo con usted en que no vamos a lograr nada. Fragmentos, párrafos, una página quizás: pero no más… El alma humana, me parece, se orienta de nuevo a sí misma cada cierto tiempo. Lo está haciendo ahora mismo. Nadie puede verlo todo en su conjunto, en todo caso... Los mejores de nosotros llegamos a captar de un vistazo una nariz, un hombro, algo alejándose, siempre en movimiento. Aún así me parece que siempre es mejor llegar a captar ese vistazo. →Virginia Woolf a Gerald Brenan Día de Navidad, 1922 Hemos aprendido a utilizar la ira al igual que hemos aprendido a utilizar la carne muerta de animales. Y golpeadas, maltratadas y cambiantes, hemos sobrevivido y crecido y, en palabras de Angela Wilson, estamos avanzando. →Audre Lorde “The uses of anger: women responding to racism” Dime, Stella, cuando transcribas lo siguiente, ¿te ceñirás al texto estrictamente? →Jonathan Swift “Para Stella, que recopiló y transcribió sus poemas” Ilustraciones Figura 1 Ursula Hamdress Figura 2 Libera tu lenguaje Figura 3 La Señora Pig horrorizada por la elección de palabras de su hijo Figure 4 Él como un Poder Mayor; Ella como un Poder Menor Figure 5 Joseph Ritson tal y como le veían sus contemporáneos Prólogo a la edición en español de La política sexual de la carne Me complace mucho que ya esté disponible una edición de La política sexual de la carne en español gracias al trabajo y compromiso de ochodoscuatro ediciones. -

Cuaresma 2021 Devocionales Diarios De Lunes a Viernes Para Las Semanas De Cuaresma

CUARESMA 2021 DEVOCIONALES DIARIOS DE LUNES A VIERNES PARA LAS SEMANAS DE CUARESMA Agradecimientos El proyecto de Cuaresma “Caminando con Jesús” es literalmente el trabajo de docenas de personas: pastores, escritores, editores, lectores, ingenieros de audio, diseñadores gráficos y administradores entre otros, todos ellos parte de los miembros de Vineyard Columbus y La Viña, incluido el personal, los contratistas y los voluntarios. Es un esfuerzo verdaderamente colaborativo, el Cuerpo de Cristo trabajando al unísono para presentar este proyecto como una ofrenda fragante a Aquel que nos hace uno. Que estos devocionales diarios de Cuaresma, “Caminando con Jesús”, junto con los estudios semanales y sermones de la serie que los acompañan, sean para la gloria de Dios y aliento de su pueblo en la temporada de Cuaresma y más allá. – La Comunidad de Vineyard Columbus y La Viña, Cuaresma 2021 A menos que se indique otra cosa, las Escrituras se toman de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional®, NVI®. © 2021 Vineyard Columbus. Todos los derechos reservados. TABLA DE CONTENIDO Introducción 1 Día 20 • 11 de Marzo 56 Día 1 • 17 de Febrero 2 Día 21 • 12 de Marzo 60 Día 2 • 18 de Febrero 5 Día 23 • 15 de Marzo 63 Día 3 • 19 de Febrero 9 Día 24 • 16 de Marzo 66 Día 5 • 22 de Febrero 13 Día 25 • 17 de Marzo 70 Día 6 • 23 de Febrero 16 Día 26 • 18 de Marzo 74 Día 7 • 24 de Febrero 19 Día 27 • 19 de Marzo 77 Día 8 • 25 de Febrero 22 Día 29 • 22 de Marzo 80 Día 9 • 26 de Febrero 26 Día 30 • 23 de Marzo 83 Día 11 • 1 de Marzo 30 Día 31 • 24 de Marzo 87 Día 12 • 2 de Marzo 34 Día 32 • 25 de Marzo 90 Día 13 • 3 de Marzo 37 Día 33 • 26 de Marzo 93 Día 14 • 4 de Marzo 40 Día 35 • 29 de Marzo 96 Día 15 • 5 de Marzo 43 Día 36 • 30 de Marzo 99 Día 17 • 8 de Marzo 46 Día 37 • 31 de Marzo 102 Día 18 • 9 de Marzo 49 Día 38 • 1 de Abril 106 Día 19 • 10 de Marzo 53 Día 39 • 2 de Abril 110 Introducción Caminando con Jesús es un regalo que le hacemos a ustedes con la intención de alentar a toda la comunidad de La Viña y Vineyard Columbus durante la temporada de Cuaresma de 2021. -

El Surgimiento De La Educación En Colombia: ¿En Que Fallamos?1

El surgimiento de la educación en Colombia: ¿En que fallamos?1 María Teresa Ramírez2 Irene Salazar3 Resumen En este artículo se estudia la evolución de la educación primaria en Colombia durante el siglo diecinueve, y los factores que determinaron su desarrollo. Se exploran los posibles orígenes de su fracaso y lento progreso, los cuales llevaron a que Colombia a finales de dicho siglo fuera uno de los países más atrasados del mundo en materia educativa. Se analiza también el comportamiento de la educación regional y cómo las disparidades entre los estados tendieron a converger. Para estos propósitos, se ensamblaron y recopilaron series de frecuencia anual, tanto a nivel agregado como regional, sobre diferentes indicadores educativos cubriendo el mayor número de años posibles. Las principales razones, entre muchas, del fracaso en la masificación de la educación primaria en el siglo diecinueve en Colombia se pueden agrupar bajo el hecho que en Colombia no se presentó una estructura adecuada de incentivos que llevará a la expansión de la educación en el país dada la organización económica, política y social prevaleciente. Peor aún, a lo largo del siglo no se presentaron cambios en esta estructura de incentivos. JLE: A20, I21, N36 Palabras claves: Historia económica, siglo XIX, educación, Colombia, incentivos. 1 Agradecemos especialmente a Juana Téllez por sus comentarios y discusiones en la primera etapa de este artículo. Se agradece también a Jaime Bonet, Carlos Esteban Posada, Thomas Fischer y Miguel Urrutia por sus comentarios y sugerencias, y a Eduardo Atehortúa por la ayuda en la organización de la base de datos. Artículo preparado para el Seminario Internacional sobre Historia Económica de Colombia en el Siglo XIX, organizado por el Banco de la República, realizado el 15 y 16 de Agosto del 2007 en Bogotá. -

1 Universidad Alberto Hurtado Facultad De Filosofía Y

Universidad Alberto Hurtado Facultad de Filosofía y Humanidades Departamento de Filosofía La vitalidad del cristianismo en Nietzsche Tesis para optar al grado de Licenciado en Filosofía Por Eduardo López Carreño Director de tesis: Samuel Yañez Santiago, Chile 2017 1 Dedicado a: “El Señor cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus manos.” Salmos 138:8 “Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos.” Salmos 32:8 “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová” Proverbio 1:7 “Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.” Josué 1:7 2 Agradecimientos: A mi Dios que me moldeo y guio mi vida para llegar a estas instancias. A mi Familia por el constante apoyo recibido que me dieron para seguir estudiando. A mis Pastores Horacio y Alicia por apoyarme siempre en este proceso académico. A mis hermanos de la Iglesia bautista Jesús está Aquí por sus constante oraciones y apoyo que me dieron en este proceso académico. A mis hermanos de GBU Alberto Hurtado por el constante apoyo que me dieron para finalizar los estudios. A mis compañeros del Supermercado Líder por siempre estar ahí y darme la posibilidad de compatibilizar el trabajo con mis estudios. A los profesores y compañeros de la Universidad Alberto Hurtado por apoyarme y darme las herramientas para concluir mis estudios de filosofía. -

Los Talleres Como Acción Para Mejorar La Educación En El Tercer Año De Preescolar”

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD UPN 162 “LOS TALLERES COMO ACCIÓN PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN EN EL TERCER AÑO DE PREESCOLAR” ROCÍO GARCÍA LÓPEZ ZAMORA, MICH. SEPTIEMBRE 2006 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD UPN 162 “LOS TALLERES COMO ACCIÓN PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN EN EL TERCER AÑO DE PREESCOLAR” PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA, QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: LICENCIADA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA PRESENTA: ROCÍO GARCÍA LÓPEZ ZAMORA, MICH. SEPTIEMBRE 2006. DEDICATORIA La vida ha puesto a tres personas maravillosas a mi lado, se que unas cuantas líneas no bastan para darles las gracias por la paciencia y el apoyo que me han brindado estos cuatro años, los hemos recorrido con alegrías, tropiezos, incertidumbre pero siempre apoyándonos e incluso sacrificando algunas cosas. El presente trabajo es la culminación del eslabón que comenzamos a unir en nuestra vida en el 2002. A mi esposo Ignacio por el apoyo y amor incondicional que me ha brindado, A mis hijos Rocío Anayatzin y Zair Ignacio que son la alegría de mi vida. ÍNDICE INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………. 6 CAPÍTULO 1 1. Diagnóstico……………………………………………………………….………. 11 1.1 Detección de necesidades……………………………………………….………. 11 1.2 Establecer prioridades…………………………………………………….……... 14 1.3 Delimitar el problema…………………………………………………….……... 17 1.4 Ubicación………………………………………………………………….…….. 18 CAPÍTULO 2 2. La intervención educativa en el grupo de tercero mixto…………………….……. 23 2.1 Situación dentro del aula…………………………………………………….…... 23 2.2 La intervención………………………………………………………………….. 26 CAPÍTULO 3 3. Sustento teórico……………………………………………………………….…... 31 3.1 Aspectos afectivos y sociales……………………………………………….…… 31 3.2 Características motrices…………………………………………………….…… 33 3.3 Aspectos cognitivos………………………………………………………….….. 35 3.3.1 Perspectiva cognitiva………………………………………………................. -

Constitución De Las Parejas Homosexuales Como Familia: Aspectos Socioculturales, Estudio De Cuatro Casos En La Ciudad De Guayaquil

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS CARRERA DE TRABAJO SOCIAL TEMA: Constitución de las parejas homosexuales como Familia: Aspectos socioculturales, estudio de cuatro casos en la ciudad de Guayaquil AUTOR (ES): Flores Murillo, Eillyn Denisse Moreira Anchundia, Ninibeth Ninotska Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social TUTOR: Psic. Salazar Jaramillo, José, Mg. Guayaquil, Ecuador 14 de febrero del 2020 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS CARRERA DE TRABAJO SOCIAL CERTIFICACIÓN Certificamos que el presente trabajo de titulación fue realizado en su totalidad por Flores Murillo, Eillyn Denisse Y Moreira Anchundia, Ninibeth Ninotska, como requerimiento para la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social. TUTOR f. ______________________ Psic. Salazar Jaramillo, José, Mg. DIRECTOR DE LA CARRERA f. ______________________ Lcda. Quevedo Terán, Ana, Mg. Guayaquil, 14 de febrero del 2020 FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Nosotras, Flores Murillo, Eillyn Denisse Y Moreira Anchundia, Ninibeth Ninotska DECLARO QUE: El Trabajo de Titulación, Constitución de las parejas homosexuales como Familia: Aspectos socioculturales, estudio de cuatro casos en la ciudad de Guayaquil, previo a la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social, ha sido desarrollado respetando derechos intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas fuentes se incorporan -

Voces De Las Abuelas Comadronas, Portadoras De Vidas; En La Construcción De La Política Nacional De Comadronas”

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD –ASECSA- “Voces de las abuelas Comadronas, portadoras de vidas; en la construcción de la Política Nacional de Comadronas” Sistematización de la experiencia de ASECSA en el desarrollo de diálogos con Comadronas en los departamentos de Petén, Chimaltenango, Baja Verapaz, Totonicapán y Alta Verapaz Equipo Técnico Licda. Magdalena Cholotio Licda. Sandra Miguel TS. Karina Chalí. Revisor: Dr. Hugo Icú Perén Acompañado por: Tat. Leopoldo Méndez Portada TN.F. Edy Siritit ©Derechos de autor Asociación de Servicios Comunitarios de Salud –ASECSA- Oficinas Centrales: 6 calle 4-70 zona 1 Quinta los Aposentos. Chimaltenango, Guatemala. Apartado Postal No 27 Telefax 7839-1332-8839-5850 Correo electrónico: [email protected] Oficina Región Occidente:13 Calle B 3-83. Zona 7 Barrió la Ciénaga San Cristóbal Totonicapán. Teléfono: 7767-8461 Correo electrónico: [email protected] Guatemala, noviembre 2014 El contenido del presente informe es responsabilidad de las autoras y no necesariamente reflejan los puntos de vista de la entidad financiadora de esta impresión. El contenido de este documento puede ser utilizado con propósitos educativos por terceras personas e instituciones siempre y cuando se cite la fuente. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD Sistematización de la experiencia de ASECSA en el desarrollo en diálogos con comadronas en Petén, Chimaltenango, Baja Verapaz, Totonicapán y Alta Verapaz Guatemala, noviembre de 2014. INDICE I. PRESENTACIÓN…………………………………………………………………........................ 1 II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN…………………………………………........................ 2 III. CONTEXTO DE DE LAS COMADRONAS………………………………………..................... 6 IV. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN………………………………………....................... 9 V. METODOLOGÍA................................................................................................................. 10 V.1. Análisis Institucional…………………………………………………............................. 10 V.2. Conocer elementos de la Ruta Crítica……………………………........................ 10 V.3. -

Escritura De Guión Para El Largometraje De Ficción Sofía

ESCRITURA DE GUIÓN PARA EL LARGOMETRAJE DE FICCIÓN SOFÍA NOGGY TATIANA CÉSPEDES VICTORIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN PROGRAMA DE CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL SANTIAGO DE CALI 2014 ESCRITURA DE GUIÓN PARA EL LARGOMETRAJE DE FICCIÓN SOFÍA NOGGY TATIANA CÉSPEDES VICTORIA Proyecto de Grado para optar al título de Profesional en Cine y Comunicación Digital Directora CLAUDIA ROJAS ARBELÁEZ Comunicadora social Especialista en Guión Cinematográfico y Creación Dramática UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN PROGRAMA DE CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL SANTIAGO DE CALI 2014 Nota de aceptación: Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Profesional en Cine y Comunicación Digital. JUAN MANUEL ACUÑA Jurado LIZANDRO PENAGOS Jurado Santiago de Cali, 27 de Marzo de 2014. 3 “Dedico este trabajo a los niños que me permitieron entrar en su universo, a mis primos por permitirme volver a ser niña a su lado, a mi familia por apoyarme y siempre confiar en mí, a Merly Otalvaro por cambiar mi vida y a Carlos Téllez por su entusiasmo y dedicación”. 4 AGRADECIMIENTOS Primero al señor Gustavo Ruiz por brindarme la oportunidad de iniciar y finalizar mi carrera universitaria. Por su paciencia, sus consejos, aportes y amistad. A mi familia que me llena de fortaleza cada que siento desfallecer. A mi abuela por cada palabra, abrazo y beso que me da, pues me reconforta. A mi madre por hacer de mi lo que soy.