Histoire De Champier Et De Sa Région

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

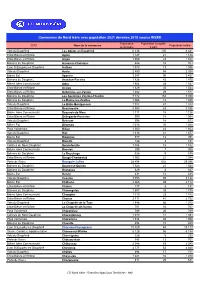

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

8. 2. 90 Gazzetta Ufficiale Delle Comunità Europee N. C 30/35

8. 2. 90 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 30/35 Proposta di direttiva del Consiglio del 1989 relativa all'elenco comunitario delle zone agrìcole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia) COM(89) 434 def. (Presentata della Commissione il 19 settembre 1989) (90/C 30/02) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando che la richiesta di cui trattasi verte sulla classificazione di 1 584 695 ha, di cui 8 390 ha ai sensi visto il trattato che istituisce la Comunità economica dell'articolo 3, paragrafo 3, 1511 673 ha ai sensi europea, dell'articolo 3, paragrafo 4 e 64 632 ha ai sensi dell'articolo vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE; 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (*), modificata da ultimo dal regolamento considerando che i tre tipi di zone comunicati alla (CEE) n. 797/85 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, Commissione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE ; che, in effetti, il vista la proposta della Commissione, primo tipo corrisponde alle caratteristiche delle zone montane, il secondo alle caratteristiche delle zone svantag visto il parere del Parlamento europeo, giate minacciate di spopolamento, in cui è necessario considerando che la direttiva 75/271/CEE del Consiglio, conservare l'ambiente naturale e che sono composte di del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle terreni agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni zone -

Annexe 10 - Liste Des Communes Par Circonscription Rentree 2019

ANNEXE 10 - LISTE DES COMMUNES PAR CIRCONSCRIPTION RENTREE 2019 Division des Ressources BIEVRE VALLOIRE : Humaines (D.R.H.) Beaufort ; Beaurepaire ; Bellegarde-Poussieu ; Brezins ; Brion ; Champier ; La Côte-Saint-André ; Cour-et-Buis ; Faramans ; La Forteresse ; La Frette ; Gillonnay ; Jarcieu ; Marcilloles ; Marcollin ; Moissieu-sur-Dolon ; Monsteroux-Milieu ; Montseveroux ; Ornacieux-Balbins ; Le Mottier ; Ornacieux ; Pact ; Pajay ; Penol ; Pisieu ; Plan ; Pommier- Pôle des enseignants de-Beaurepaire ; Porte-des-Bonnevaux (regroupement Commelle, Arzay, Nantoin et Semons) ; Primarette ; Roybon ; Revel-Tourdan ; Sardieu ; Sillans ; Saint-Barthélémy ; du 1er degré public Gestion collective Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs ; Saint-Geoirs ; Saint-Hilaire-de-La-Côte ; Saint-Michel-de-Saint-Geoirs ; Saint-Paul-d'Izeaux ; Saint-Pierre-de-Bressieux ; Saint-Siméon-de- Bressieux ; Thodure ; Vernioz ; Viriville. Ligne Cristal: 09 69 32 20 82 BOURGOIN-JALLIEU 1 : Bourgoin-Jallieu ; Châteauvilain ; Chèzeneuve ; Crachier ; Domarin ; Eclose-Badinières ; Les Eparres ; Maubec ; Meyrié ; Montcarra ; Nivolas-Vermelle ; Ruy ; Salagnon; Ref: Mouvement Sérézin-de-La-Tour ; Sermérieu ; Soleymieu ; Saint-Chef ; Saint-Hilaire-de-Brens ; Saint-Savin ; Succieu ; Trept ; Vénérieu ; Vignieu. départemental 2019 BOURGOIN-JALLIEU 2 : Four ; L’Isle d'Abeau ; Roche ; Saint-Alban-de-Roche ; Saint-Marcel-Bel-Accueil ; Vaulx-Milieu ; Villefontaine. Annexe 10 Liste des communes BOURGOIN-JALLIEU 3 : par circonscription Artas ; Beauvoir-de-Marc ; Bonnefamille ; Charantonnay -

Groupements De Communes Département De L'isère Rentrée

Mouvement intra-académique 2020 *URXSHPHQWVGHFRPPXQHV 'pSDUWHPHQWGHO ,VqUH 5HQWUpHVFRODLUH 00 33 88 99 55 11 0217$/,(89(5&,(80217$/,(89(5&,(8 3217'(&+(58<3217'(&+(58< &+$59,(8&+$9$*1(8;&+$59,(8&+$9$*1(8; &+$59,(8&+$9$*1(8;&+$59,(8&+$9$*1(8; &5(0,(8&5(0,(8 00 33 88 99 55 22 7,*1,(8-$0(<=,(87,*1,(8-$0(<=,(8 025(67(/025(67(/ 00 33 88 99 55 33 /(6$9(1,(5(6/(6$9(1,(5(6 6748(17,1)$//$9,(56748(17,1)$//$9,(5 6$,17&+()6$,17&+() 6748(17,1)$//$9,(56748(17,1)$//$9,(5 /$9(53,//,(5(/$9(53,//,(5( +(<5,(8;+(<5,(8; / ,6/(' $%($8/ ,6/(' $%($8 9,//()217$,1(9,//()217$,1( 6$,17-($1'(628'$,16$,17-($1'(628'$,1 %285*2,1-$//,(8%285*2,1-$//,(8 6$,17-($1'(628'$,16$,17-($1'(628'$,1 /$7285'83,1/$7285'83,1 6(<668(/6(<668(/ /$7285'83,1/$7285'83,1 00 33 88 99 55 66 6(<668(/6(<668(/ 6$,17*(25*(6' (63(5$1&+(6$,17*(25*(6' (63(5$1&+( /(6$%5(76(1'$83+,1( 3217(9(48(3217(9(48( /(3217'(%($892,6,1/(3217'(%($892,6,1 00 33 88 99 55 77 9,(11(9,(11( 6$,17-($1'(%2851$<6$,17-($1'(%2851$< 00 33 88 99 55 88 &KDPSLHU 3217&+$55$3217&+$55$ /(*5$1'/(036/(*5$1'/(036 6$,170$85,&(/ (;,/6$,170$85,&(/ (;,/ $//(9$5'$//(9$5' 92,52192,521 6$,17/$85(17'832176$,17/$85(17'83217 /$&27(6$,17$1'5(/$&27(6$,17$1'5( 92,52192,521 52866,//2152866,//21 /(7289(7/(7289(7 5,9(65,9(6 &28%/(9,(&28%/(9,( /(7289(7/(7289(7 6$/$,6(6856$11(6$/$,6(6856$11( %($85(3$,5(%($85(3$,5( 676,0(21'(%5(66,(8;676,0(21'(%5(66,(8; 02,5$1602,5$16 6$,17*(2,566$,17*(2,56 78//,1678//,16 925(33(925(33( &52//(6&52//(6 6$,170$57,1/(9,128;6$,170$57,1/(9,128; 6$,17,60,(56$,17,60,(5 )217$1,/&251,//21)217$1,/&251,//21 /$7521&+(/$7521&+( 6$,17(*5(9(6$,17(*5(9( -

Repertoire Des Entreprises

REPERTOIRE DES ENTREPRISES Mise à jour 6 octobre 2017 Initiative Bièvre Valloire 1 Boulevard de Lattre de Tassigny 38260 LA COTE ST ANDRE 04 74 20 84 00 www.initiative-bievre-valloire.fr www.initiative-bievre-valloire.fr 1 SOMMAIRE BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS ........................................................................................................ 3 Architectes, diagnostics immobiliers .......................................................................................... 3 Bureau d’études technique ............................................................................................................. 5 Electricité ............................................................................................................................................... 7 Maçonnerie, carrelage ...................................................................................................................... 9 Menuiserie, charpente, couverture, sciage ............................................................................. 11 Multi-services bâtiment .................................................................................................................. 14 Plomberie, chauffage, climatisation, énergies renouvelables ......................................... 15 Rénovation, décoration, peinture .............................................................................................. 18 Travaux publics, terrassement.................................................................................................... -

![[Titre Du Document]](https://docslib.b-cdn.net/cover/9007/titre-du-document-2049007.webp)

[Titre Du Document]

1 [TITRE DU DOCUMENT] [Sous-titre du document] www.champier.fr PRINTEMPS 2019 Lors des vœux de 2018, je vous disais que 2017 avait été compliqué. Je remercie vivement les membres du Conseil Municipal qui ont su resserrer les rangs, et plus particulièrement mes 3 adjoints qui chaque jour sont sur le terrain. Si les dossiers du Collège, du PLU Intercommunal, l’étude sur le Châtelard ont vu le jour, pour le dossier médical c’est le statu quo ! Comme dans bien d’autres communes en France, aucun médecin n’a manifesté sa réelle volonté de s’implanter sur CHAMPIER. Chacun cherche sa solution, envisage des scénarios. Afin de maintenir nos infirmières sur notre commune, nous avons trouvé une solution temporaire en mettant à leur disposition pour un loyer faible, des locaux communaux (et en cela je remercie les associations qui ont accepté de libérer les locaux nécessaires). Financièrement, la commune a retrouvé une situation plus saine. Depuis 2 ans, nous nous sommes attachés à réduire nos dépenses de fonctionnement, notamment la baisse des indemnités du maire et des adjoints, la baisse des fournitures, la vigilance sur les consommations d’énergie et autres postes sur lesquels nous pouvions intervenir, ce sans toutefois diminuer notre accompagnement aux Associations, aux Ecoles et en poursuivant nos efforts d’investissement. Nous n’avons eu recours à aucun emprunt. Cette démarche nous permet donc d’envisager des investissements plus conséquents à partir de cette année. Les nouvelles élections municipales auront lieu en Mars 2020. Après une très longue réflexion, j’ai pris la décision de ne pas me présenter pour un nouveau mandat. -

X Le Projet De Modification N°1 Du Plui Secteur Bièvre Isère Ne

Bièvre Isère Communauté PLUi du secteur de Bièvre Isère MODIFICATION N°1 DU PLUi SECTEUR BIEVRE ISERE FORMULAIRE POUR L’EXAMEN « AU CAS PAR CAS » Mars 2021 EXAMEN AU CAS PAR CAS – DOCUMENT D’URBANISME ÉLABORATION ET PROCEDURES D’ÉVOLUTION Ce formulaire a été conçu pour vous aider dans la transmission des informations nécessaires à l’examen au cas par cas de votre projet de document d’urbanisme telles que mentionnées à l’article R104-30 du code de l’urbanisme. Il peut être utilisé pour l’ensemble des procédures concernées par l’examen au cas par cas : élaboration, révision, modification ou déclaration de projet. Les réponses à apporter doivent être adaptées en fonction de la nature de votre projet, à partir des connaissances dont vous disposez. En application de l’article R122-18 II du code de l’environnement, ces informations sont mises en ligne sur notre site internet. Ce formulaire doit être accompagné de tous les documents justificatifs permettant à l’autorité environnementale de comprendre votre projet, de connaître son environnement humain et naturel et d’évaluer les enjeux environnementaux (projet de règlement et de zonage, projet d’OAP,…), à transmettre en annexe. Les liens Internet sont donnés à titre indicatif 1. Intitulé de votre projet et son état d’avancement 1.1 Renseignements généraux Quelle(s) est (sont) la (les) commune(s) concernée(s) par votre Quelle procédure souhaitez-vous réaliser ? projet ? La procédure engagée est une procédure de modification n°1 de droit commun du PLUi « secteur Bièvre Isère » (au titre des articles L. 153-36 et 41 du code de l’ur- banisme). -

1 Carte 24 Points De Lecture Bievre-Isere.Com

LA MÉDIATHÈQUE LES CONTACTS bievre-isere.com bievre-isere.com • 04 74 20 38 51 • 04 74 56 26 20 (Saint-Jean de Bournay) • [email protected] La Côte Saint-André 125 av. Charles de Gaulle Horaires d’ouverture : médiathèqueréseau MARDI : 12 H - 18 H MERCREDI : 12 H - 18 H JEUDI : 10 H - 14 H VENDREDI : 12 H - 20 H SAMEDI : 10 H - 12 H ET 14 H - 17 H Médiathèque l’Orangerie Parc Léonard EymardSaint-Jean de Bournay Horaires d’ouverture : LUNDI: 9 H 30 - 14 H LES BIBLIOTHÈQUES MERCREDI : 9 H 30 - 12 H ET 14 H 30 - 18 H DU RÉSEAU VENDREDI : 16 H - 19 H Bièvre Isère Communauté SAMEDI : 9 H - 12 H Contacts Saint-Siméon de Bressieux 1 carte 72 rue du Carrousel Horaires Horaires 24 points de Adresses d’ouverture : MARDI : 15 H 30 - 18 H lecture Renseignement auprès des MERCREDI : 9 H - 12 H bibliothèques pour les horaires ET 14 H - 18 H pendant les vacances scolaires. VENDREDI : 15 H 30 - 18 H SAMEDI : 9 H 30 - 12 H 30 ET 14 H - 17 H BIblIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE ARTAS MARCILLOLES • 35 chemin de la Manchette, 38440 Artas • 76 av Hector Berlioz, 38260 Marcilloles Ma. 16h-18h30 • Jeu. 16h-18h30 • Sa. 10h-12h Mer. 16h30-18h30 • Ve. 16h30-18h30 • Sa. 10h-12h 04 74 53 52 93 [email protected] 04 74 54 07 63 [email protected] BRÉZINS NANTOIN • 5 place de la mairie, 38590 Brézins • Montée de l’église, 38260 Nantoin Lu. 16h30-18h • Mer. 10h-12h et 15h-18h30 • Sa. -

Organisation De La Distribution De L'eau Potable En ISERE

Bilan 2008 OOrrggaanniissaattiioonn ddee llaa ddiissttrriibbuuttiioonn ddee ll''eeaauu ppoottaabbllee eenn IISSEERREE Vertrieu La Balme Parmilieu les Grottes Porcieu Ambla4gn7ieu 43 Montalieu Vercieu Hieres Charette sur Amby Bouvesse Anthon St-Baudille Villette Quirieu de-la-Tour d'Anthon Vernas 17 13 Chavanoz Annoisin St-RomainLeyrieu Chatelans Optevoz Pt de de-J. Creys Janneyrias Cheruy Mepieu Charvieu Courtenay Tignieu Chavagneux Cremieu Siccieu Jameyzieu Arandon Villemoirieu Dizimieu Soleymieu St-victor 10 de-M. Brangues Chozeau Chamagnieu Passins Moras Trept 26 Morestel Satolas 17 Veyssilieu St-Hilaire Bouchage de-B. et-Bonce Panossas 41 Salagnon Sermerieu Vezeronce Grenay Venerieu Curtin Avenieres Frontonas St Marcel 38 St-Chef Bel A. St-Sorlin Vignieu Veyrins St-Quentin-FVerpilliere Vasselidne-M. Thuellin Heyrieux St-Savin Dolomieu Vaulx Isle d'Abeau 24 Milieu Corbetin Villefontaine Montcarra St-Jean Granieu Valencin Bourgoin de-Soudain Faverges Aoste 23 Roche Bonne Chapelle Jallieu toirin Villette Luzinay famille Ruy de-la-Tour St-Just St-Alban de-R. 22 Chimilin de-Vienne Diemoz Domarin St Clair La Batie M.37 Chaleysin Four Tour de la T. Romagnieu Chasse sur Cessieu du Pin Roche Maubec Rhon1e 4 42 40 Fitilieu Oytier MeyrieNivolas Chuzelles Chezeneuve Serezin St-Andre 34 St-Oblas St-Georges Vermelle St-Didier Seyssuel de-la-T. le-Gaz Abrets d'Esp. Ste-Blandine de-la-T Serpaize CrachierSt-Agnin St-Victor Pt de Septeme Charantonnay Bonvoisin sur Bion Eparres de-C. Monta Pressins Artas Charancieu Pt Succieu gnieu Passage St-Ondras St-Albin Eveque Culin 35 Batie St-Jean Beauvoir Meyrieu Chelieu de-V. Chateau Torche Divisin d'Av. -

Extension Et Rénovation De La Station D'épuration Des

EXTENSION ET RÉNOVATION DE LA STATION D’ÉPURATION DES CHARPILLATES ET ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSFERT Commune de La Côte Saint André (38) DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU Pièce 3 : Description des ouvrages et travaux SETIS 04 76 23 31 36 20, rue Paul Helbronner 04 76 23 03 63 38100 GRENOBLE Réf : 004673010I01 Février 2018 Extension et rénovation de la STEP des Charpillates – Commune de La Côte Saint André (38) Fiche descriptive FICHE DESCRIPTIVE Communes collectées : Longechenal, Eydoche le Mottier, Champier, Nantoin, Commelle, Semons, Ornacieux, Faramans. Penol, Balbins, Sardieu, la Côte St André, Gillonay, St Hilaire- de la Côte, la Frette. Réseau majoritairement séparatif comportant 9 Déversoirs d'Orage (DO) et 3 postes de refoulement Réseau restructuré dans le cadre du projet Création d'un Poste de Refoulement (PR) à Ornacieux et pose d'une nouvelle conduite à Balbins ; suppression d’un PR à Faramans. Réalisation de 5 déversoirs d'orage complémentaires (1 à Commelle, 1 à Faramans et 3 à la Côte Saint André) ; utilisation des lagunes de Commelle et Faramans pour écrêtement et prétraitement ; déconnexion des eaux claires parasites de la Côte Saint-André ;gestion des eaux du Biel, cours d’eau urbain. Dans le cadre d’un projet du SIABHBLV, construction d’un bassin de rétention à Champier. Un déversoir existant en tête de station couplé à des bassins de décantation et infiltration. Charges - Population raccordée : 17350 habitants en 2022 23500 habitants en 2045 - Charges à long terme : 28100 EH (1715 -

Fiches D'identité Communales

FICHE D'IDENTITE COMMUNALE Date d'édition du rapport : 16/06/2014 Critère(s) de sélection thématique: Aucun Sélection géographique : Nombre de communes sélectionnées = 1 Code INSEE Nom 38069 CHAMPIER Ces données sont extraites du Système d’Information Territorial « Belvédère » en date de juin 2014. Elles sont diffusées à titre d’information pour éveiller l’attention du lecteur sur les principaux thèmes se rapportant à l’aménagement du territoire et au développement local à l’échelle communale. Ces informations étant en perpétuelle évolution et actualisation, il est nécessaire de contacter la DDT avant toute utilisation. 1/11 Nom de la commune : CHAMPIER Code INSEE : 38069 1) Principales données administratives et statistiques Arrondissement : Vienne Code arrondissement : 3 Canton jusqu'en 2014 : La Côte-Saint-André Code canton : 3807 Canton à partir de 2015 : Bièvre N° canton 2015 : 1 Petite région naturelle : Bièvre Adresse mairie : 38260 CHAMPIER Téléphone mairie : 0474544632 Fax mairie : 0474544480 Site internet mairie : mel : [email protected] Superficie totale (DGI) : 1443 ha Superficie agricole utilisée RGA 1988 : 774 ha Superficie cadastrée (DGI) : 1363 ha RA 2000 : 654 ha RA 2010 : 502 ha Population RGP 1982 : 832 Population RGP 1990 : 873 Nb actifs agricoles RGA 1988 : 61 RA 2000 : 33 RA 2010 : 12 Population RGP 1999 : 967 Nb exploitations RGA 1988 : 36 RA 2000 : 23 RA 2010 : 14 Population RP 2011 : 1270 Observations : Liste des principaux élus : QualitéCivilités Nom Prénom Conseiller GénéralM. BARBIER Jean-Pierre DéputéM. BARBIER Jean-Pierre MaireM GAUTHIER DIT Bernard MOUTON 2/11 2) Coopération intercommunale Dénomination Nature juridique Date création Adresse du siège Observations LIERS Agglomération en projet d'assainissement CC Bièvre Isère Communauté de communes 01/01/2014 ZAC Grenoble Air Parc Création de la CC Bièvre Isère par fusion des CC du 1 Avenue Roland Garros Pays de Bièvre Liers et Bièvre Chambaran à compter du 38590 Saint-Etienne-de-Saint- 01/01/2014 (AP n° 2013296-0016 du 231/10/2013). -

CC Bièvre Isère (Siren : 200059392)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC Bièvre Isère (Siren : 200059392) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Arrondissement Vienne Département Isère Interdépartemental non Date de création Date de création 01/12/2015 Date d'effet 01/01/2016 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Yannick NEUDER Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège ZAC Grenoble Air Parc Numéro et libellé dans la voie 1 avenue Rolland Garros Distribution spéciale Code postal - Ville 38590 Saint Etienne de Saint Geoirs Téléphone Fax Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population Population totale regroupée 56 029 1/5 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 85,14 Périmètre Nombre total de communes membres : 50 Dept Commune (N° SIREN) Population 38 Artas (213800154) 1 842 38 Beaufort (213800329) 572 38 Beauvoir-de-Marc (213800352) 1 126 38 Bossieu (213800493) 306 38 Bressieux (213800568) 95 38 Brézins (213800584) 2 197 38 Brion (213800600) 147 38 Champier (213800691) 1 442 38 Châtenay (213800931) 450 38 Châtonnay (213800949) 2 089 38 Culin (213801418) 767 38 Faramans (213801616) 1 047 38 Gillonnay (213801806) 1 050 38 La Côte-Saint-André