Mariano Melgar

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Propósito De Bicentenarios, Romanticismo Y Emancipación: El Caso De Mariano Melgar

Vol. 9, No. 1, Fall 2011, 270-286 www.ncsu.edu/project/acontracorriente A propósito de bicentenarios, romanticismo y emancipación: el caso de Mariano Melgar Eric Carbajal Indiana University En 1928, en su séptimo ensayo titulado “El proceso de la literatura” de su muy estudiada obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, el pensador José Carlos Mariátegui pretendió corregir al escritor peruano, José de la Riva Agüero, declarando que el poeta Mariano Melgar no representa solamente un momento curioso en la literatura peruana, que era lo Riva Agüero había publicado, sino que su importancia está en ser el “primer momento peruano de esta literatura” (174). Al evaluar la obra de Melgar, sin embargo, es evidente que su carácter cívico, inclinación rebelde y actitud reconciliadora con un pasado y presente peruano―es decir, con la cultura criolla e indígena―efectivamente hacen de él un curioso momento dentro de las letras peruanas. De hecho, el que Mariano Melgar sea prácticamente desconocido dentro del canon de la literatura en América Latina agrega un tanto más de curiosidad a su perfil literario. Continuando una tarea iniciada por algunos críticos y dejada en el olvido por otros, este trabajo propone una relectura de la obra de Melgar Carbajal 271 que denote su anacronismo en la literatura latinoamericana. A través de versos cívicos y amatorios como “Ya llegó el dulce momento” (“Poesías” 58) y “Llegó el terrible momento” (275) se puede reparar en que el romanticismo no llegó tarde a Latinoamérica, como se cree, sino que, con la poesía de Melgar, ya estaba vigente en la primera década del siglo XIX. -

Universidad Nacional Del Altiplano Facultad De Ciencias De La Educación Escuela Profesional De Educación Secundaria

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EL PROCESO HISTÓRICO Y LA IMPORTANCIA DE LA BATALLA DE UMACHIRI DESDE EL AÑO 1808 HASTA 1815, PUNO - 2015” TESIS PRESENTADA POR: GILVER LIMA FLORES PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN: EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES. PROMOCIÓN: 2016 - II PUNO – PERÚ 2017 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA "EL PROCESO HISTÓRICO Y LA IMPOR TANCIA DE LA BATALLA DE UMACHIRI DESDE EL AÑO 1808 HASTA 1815, PUN0-2015" GJLVER LIMA FLORES TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN LA ESPEC IDAD CIENCIAS SOCIALES. APROBADO POR EL SIGUIENTE JURADO: PRESIDENTE: PRIMER MIEMBRO: SEGUNDO MIEMBRO: DIRECTOR: Dr. Jorge Alfredo Ortiz Del Carpio ASESOR: Área: Disciplinas Científicas Tema: Historia Regional Fecha de sustentación 10/oct./2017. DEDICATORIA Este trabajo de investigación va dedicado en especial a mi querida madre, y a mis hermanos quienes me dan su apoyo incondicional para seguir adelante y ser un hombre de bien y contribuir a la sociedad AGRADECIMIENTO A Dios, por iluminar mi pensamiento y dar luz a mi andar dentro de este mundo tan adverso y al mismo tiempo maravilloso. Una gratitud eterna. También expreso mi reconocimiento a mis queridos maestro de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencia de la Educación, de la Universidad Nacional del Altiplano, por compartir sus conocimientos y sabios consejos en mi formación profesional. ÍNDICE DEDICATORIA AGRADECIMIENTO ÍNDICE GENERAL ÍNDICE DE FIGURAS RESUMEN .................................................................................................................. -

DISTRITO FISCAL FISCALIA Despacho TELEFONO OFICINA DIRECCION

DISTRITO FISCAL FISCALIA Despacho TELEFONO OFICINA DIRECCION Jr. Ángela Sabarbeín Cdra. 2 - AA.HH. - Santa Rosa de Luya Urco - AMAZONAS FPEDCF- Amazonas - Sede Chachapoyas Único 041-479017 Chachapoyas AMAZONAS FPEDCF- Amazonas - Sede en Bagua Único 041-472214 Jr. Mariano Melgar N° 456 - Bagua ANCASH 1° FSEDCF Único (043) 425554 Jr. Simon BolIvar 784 ANCASH 2° FSEDCF Único (043) 222068 Mariano Melgar 465 Independencia - Ancash ANCASH FPCEDCF 1er al 5to Despacho (043) 222068 Mariano Melgar 465 Independencia - Ancash APURIMAC FPEDCF-Andahuaylas Único 083-322122 Jr. Juan Francisco Ramos N° 248, 4to piso – Andahuaylas APURIMAC FSEDCF-Abancay Superior 083-322223 Jr. Unión Nº 227-229 Abancay APURIMAC FPEDCF-Abancay 1er al 2do Despacho 083-322223 Jr. Unión Nº 227-229 Abancay-Apurimac Calle Manuel Belgrano F-19 Urb Alvares Thomas Cercado de Arequipa AREQUIPA FPCEDCF 1er al 4do Despacho (054) 241834 AYACUCHO FSEDCF Superior 066-313736 Jr. Libertad 205, Ayacucho, Huamanga, Ayacucho AYACUCHO FPCEDCF 1er al 3ro Despacho 066-311115 Jr. Libertad 205, Ayacucho, Huamanga, Ayacucho CAJAMARCA FPCEDCF 1er al 3ro Despacho 076-367790 Jr. Casuarinas N° 363 Urb. El Ingenio- 4° Piso- Cajamarca CALLAO FSEDCF Superior 4296783 Jr. Adolfo King N° 156 - Callao CALLAO FPCEDCF 1er al 3ro Despacho 4296783 Jr. Adolfo King N° 156 - Callao CAÑETE FPCEDCF Único 625-5555 Urb. Tercer Mundo Mz. B, Lote 8- 2do Piso - Cañete COBERTURA NACIONAL 1° FSNEDCF Superior (01) 208-5555 Av. Abancay N° 491 - Cercado de Lima COBERTURA NACIONAL 2° FSNEDCF Superior (01) 208-5555 Av. Abancay N° 491 - Cercado de Lima COBERTURA NACIONAL F. SUPRAPROVINCIAL CEDCF 2do Despacho (01) 208-5555 Av. -

VI. Institutional Activities

ANNUAL REPORT 2015 INSTITUTIONAL ACTIVITies 137 CENTRAL RESERVE BANK OF PERU “The Mint Worker”, sculpture in homage to the workers of Casa Nacional de Moneda. In the background,138 a “catalina” or water wheel, which used the moving water of river Huatica as a power source to drive the mechanical processes of the machines used at Casa Nacional de Moneda. ANNUAL REPORT 2015 INSTITUTIONAL ACTIVITIES 1. Board of Directors On December 31, 2015, the Board of Directors of BCRP was integrated by Julio Velarde Flores (Governor), Luis Alberto Arias Minaya (Deputy Governor), Francisco González García, Drago Kisic Wagner, Waldo Mendoza Bellido, Carlos Oliva Neyra, and Gustavo Yamada Fukusaki. In 2015 the Board held 60 meetings. 2. Transparency and Social Responsibility Efficiency and transparency characterize the BCRP in all of its actions. Monetary policy decisions are taken in accordance with the BCRP monetary policy independence and informed to the public through various communication channels. 2.1 Transparency The Board of BCRP informs the public about monetary policy decisions through the Monetary Program Communiqués released each month. These communiqués are published on the BCRP website and its social media sites, disseminated through press releases, and emailed to subscribers. Teleconferences are also held with the media to inform the public about these decisions. In 2015, the Inflation Report was published in the months of January, May, September, and December. This report discusses the BCRP monetary policy actions, provides an analysis of economic developments, explains the evolution of inflation and provides forecasts on inflation and the main macroeconomic variables. Invited by the Budget and General Account Committee of Congress, Governor Julio Velarde spoke before Congress Members on “Macroeconomic Assumptions of the 2016 Budget” on October 12. -

AR 040109 MARIANO MELGAR.Pdf

74° W 72° W 230000 235000 240000 ANGARAES HUANTA MADRE MANU HUANCAVELICA LA MAR CALCA DE DIOS LA CONVENCION CASTROVIRREYNA URUBAMBA PAUCARTAMBO HUAMANGA CUSCO CANGALLO CHINCHEROS ANTA APURIMAC CUSCO HUAYTARA VILCAS QUISPICANCHI VICTOR FAJARDO HUAMAN ANDAHUAYLAS PARURO ABANCAY COTABAMBAS S HUANCA S ° Reserva Nacional SANCOS ° 4 ACOMAYO 4 1 GRAU de Salinas y SUCRE CANCHIS CARABAYA 1 Aguada Blanca ICA PALPA Villa Ecologica ANTABAMBA CANAS AYACUCHO AYMARAES CHUMBIVILCAS Æ Ä LUCANAS MELGAR CAYMA ICA AR 7 ESPINAR PUNO 116 NASCA PARINACOCHAS LA UNION PAUCAR DEL SARA Pta. Carretera. SARA ili Ch Río LAMPA CASTILLA CAYLLOMA 30 de Marzo µ CARAVELI AREQUIPA CONDESUYOS SAN S S ° ROMAN 6 MARIANO ° 1 6 MELGAR AREQUIPA 1 CAMANA GENERAL SANCHEZ CERRO AR 752 «¬ MOQUEGUA ISLAY MARISCAL NIETO CANDARAVE OCÉANO PACÍFICO ILO JORGE BASADRE TACNA S S ° TACNA 8 ° 1 8 1 74° W 72° W ALTO SELVA ALEGRE AR «¬751 Comunidad Campesina Chiguata Villa Ecologica 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 1 1 8 8 Mirador de Chilina Asuncion Dv. Selva Alegre AR «¬750 Villa Chachas MIRAFLORES Villa Union Chilina Villa Florida Javier Heraud Independencia San Luis Galaxias Alto Selva Alegre SELVA ALEGRE Leones del Misti Garcilazo de La Vega El Peñon Chapi Chico Apurimac Porvenir CHIGUATA Emp. AR-751 (Dv. Selva Alegre) Mateo Pumacahua Rafael Hoyos Rubio Mateo Pumacahua Santa Luisa YANAHUARA Aproma MARIANO MELGAR Los Eucaliptos AR Villa El Sol Ramiro Priale LEYENDA 749 ¬ Tomasa Tito Condemayta « Solidaridad Emp. AR-749 Francisco Paulet Mostajo Luceros del Misti RVN Trayectoria o Aeropuertos i l i San Jose h C o p í Villa Esperanza RVD Trayectoria Aerodromos R Villa El Conquistador Conquistador I Enatru RVV Trayectoria Helipuertos # RVN (Km 5) Puertos Vista Alegre # RVD (Km 5) Restos Arq. -

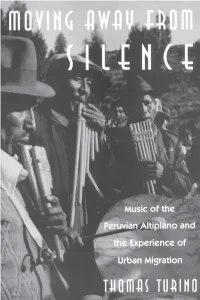

Moving Away from Silence: Music of the Peruvian Altiplano and the Experiment of Urban Migration / Thomas Turino

MOVING AWAY FROM SILENCE CHICAGO STUDIES IN ETHNOMUSICOLOGY edited by Philip V. Bohlman and Bruno Nettl EDITORIAL BOARD Margaret J. Kartomi Hiromi Lorraine Sakata Anthony Seeger Kay Kaufman Shelemay Bonnie c. Wade Thomas Turino MOVING AWAY FROM SILENCE Music of the Peruvian Altiplano and the Experience of Urban Migration THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS Chicago & London THOMAS TURlNo is associate professor of music at the University of Ulinois, Urbana. The University of Chicago Press, Chicago 60637 The University of Chicago Press, Ltd., London © 1993 by The University of Chicago All rights reserved. Published 1993 Printed in the United States ofAmerica 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 1 2 3 4 5 6 ISBN (cloth): 0-226-81699-0 ISBN (paper): 0-226-81700-8 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Turino, Thomas. Moving away from silence: music of the Peruvian Altiplano and the experiment of urban migration / Thomas Turino. p. cm. - (Chicago studies in ethnomusicology) Discography: p. Includes bibliographical references and index. I. Folk music-Peru-Conirna (District)-History and criticism. 2. Folk music-Peru-Lirna-History and criticism. 3. Rural-urban migration-Peru. I. Title. II. Series. ML3575.P4T87 1993 761.62'688508536 dc20 92-26935 CIP MN @) The paper used in this publication meets the minimum requirements of the American National Standard for Information Sciences-Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI 239.48-1984. For Elisabeth CONTENTS List of Illustrations ix Acknowledgments xi Introduction: From Conima to Lima -

Mariano Melgar: O Primeiro Peruano Na Literatura Indigenista 1

HISPANISTA – Vol XIII nº 50 – Julio – Agosto – Septiembre de 2012 Revista electrónica de los Hispanistas de Brasil - Fundada en abril de 2000 ISSN 1676-9058 ( español) ISSN 1676-904X (portugués) MARIANO MELGAR: O PRIMEIRO PERUANO NA LITERATURA INDIGENISTA 1 Manoel de Andrade Conta-se que Arequipa nasceu sobre as ruínas de uma antiga cidade inca e que foi fundada em 1540 pelo próprio conquistador do Peru, Francisco Pizarro. Berço de notáveis nomes da política e da literatura peruana, nela nasceu Mario Vargas Llosa, no ano de 1936. Contudo sua celebridade literária, coroada com o Nobel em 2010, dispensa aqui qualquer comentário. Devo, entretanto dizer que quando por lá passei, na virada da década de sessenta, o nome de Vargas Llosa, apesar de seus quatro livros já publicados, ainda não era tão comentado como o do poeta Mariano Melgar, um dos filhos mais queridos da cidade. Falo de um poeta libertário, combatente pela independência do Peru, com o qual se inicia o Romantismo e o Indigenismo na literatura peruana e, tal como o nosso Castro Alves, também libertário pelo abolicionismo, morre igualmente aos vinte e quatro anos. Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, nasceu em Arequipa em 10 de agosto de 1790 e por sua precocidade foi um verdadeiro prodígio intelectual. Aos três anos já lia e escrevia, aos oito falava latim e aos nove anos dominava o inglês e o francês. Profundamente identificado com o povo na sua expressão indígena, encontrou no singelo lirismo das canções quechuas a motivação poética para grande parte de seus versos compostos em forma de yaravís, gênero musical de origem incaica, de composição breve e com um caráter elegíaco, amoroso e melancólico. -

Peruvian Mail

CHASQUI PERUVIAN MAIL Year 13, number 25 Cultural Bulletin of the Ministry of Foreign Affairs July, 2015 Monolithic sandeel, drawing by Wari Wilka, 1958. Wari by Monolithic sandeel, drawing CHAVÍN DE HUÁNTAR, MYTHICAL ANCIENT RUINS/ CHRONICLER GUAMAN POMA / MARIANO MELGAR´S POETRY Huántar, where at least some evidence of the use of ceramics erty claims and specialized skills organic materials were preserved and the emergence of the earliest emerged in the Early Formative thanks to the rough dry desert Andean 'classic' civilizations, period (circa 1700-1200 BC.). WHAT IS CHAVÍN Museum. Larco climate. The artifacts found in i.e. the Nazca and Mochica, was At various sites, competition for the tombs of the Paracas civiliza- called Early or Formative period resources and arable land led to tion bear some resemblance to (circa 1700-200 BC.). the creation of larger and more the Chavín stone sculptures, and The authors of this catalog ostentatious ceremonial centers. DE HUÁNTAR? also provided the first reliable agree that it is time that the ar- In the next period, the Middle dating since organic material can cheology of the Central Andes Formative period (circa 1200-800 Peter Fux* be dated physically. During the transcends preconceived notions BC.), the distinctive artistic style second half of the twentieth cen- of the Old World and in order and iconography associated with Chavin was one of the most fundamental civilizations of ancient Peru. Its imposing ceremonial center is included in tury, archaeologists preferred not to reflect this trend they use new the later findings in Chavín de to speculate on the social structure words. -

THE WORLD of DON SANTO by Veiko Valencia a Thesis Submitted

THE WORLD OF DON SANTO by Veiko Valencia A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Fine Arts, Visual Arts Boise State University May 2017 © 2017 Veiko Valencia ALL RIGHTS RESERVED BOISE STATE UNIVERSITY GRADUATE COLLEGE DEFENSE COMMITTEE AND FINAL READING APPROVALS of the thesis submitted by Veiko Valencia Thesis Title: The World of Don Santo Date of Final Oral Examination: 01 March 2017 The following individuals read and discussed the thesis submitted by student Veiko Valencia, and they evaluated his presentation and response to questions during the final oral examination. They found that the student passed the final oral examination. Stephanie, Bacon, M.F.A. Chair, Supervisory Committee Chad Erpelding M.F.A. Member, Supervisory Committee Lily Lee, M.F.A. Member, Supervisory Committee Kate Walker, M.F.A. Member, Supervisory Committee The final reading approval of the thesis was granted by Stephanie, Bacon, M.F.A., Chair of the Supervisory Committee. The thesis was approved by the Graduate College. DEDICATION TO SUSU. My best friend, partner in crime, editor, curator, PR, GPS, stern critic, and wife, without your loving support I wouldn’t have even tried. iv ACKNOWLEDGEMENTS Because this thesis wouldn’t have been possible without the help of such great people, thank you Everyone, to Richard and Cheryl who I consider my artistic parents. To Dan, who I guess will be my artistic Uncle, thank you for always being there to help me clarify my ideas. To my committee for their constant criticism and support, thank you Stephanie for starting a sincere dialogue with Don Santo. -

Peru Mapping

Nutrition Stakeholder and Action Mapping SAVING LIVES CHANGING LIVES WFP Peru Office July 2020 Content 1 Nutrition situation in Peru 2 Mapping of nutrition actors and actions 3 Who is working on nutrition? 4 Geographical coverage 5 Use of the delivery mechanisms 6 Results of the mapping of nutrition actors and actions 7 Gaps in the coverage of nutrition actions 8 Key messages 9 Acronyms 1. Nutrition situation in Peru Nutrition situation in Peru - 2019 Prevalence of chronic malnutrition (< 5 years) Children aged 6 to 35 months who took an iron supplement • National average 34.5% • National average 12% • 7 regions reached 49.8% • Three regions at 31% • Lima (1) 5% • Province of Callao 5% Children aged 6 months with exclusive breastfeeding • National average 65.6% Overweight and obesity (< 5 years) • 5 regions reached 87% | Callao 58.2% • National average 8% • Metropolitan Lima 12.3% Pregnant women aged 15 to 49 years who received > 6 antenatal check- • Highlands 4.9% | Jungle 3.7% ups • National average 89.7% Anaemia in children aged between 6 to 36 months Individuals > 15 years of age with obesity, high blood pressure or diabetes • National average 40.1% • National average 37.2% • The region with the highest average is Puno 69.9% • Urban 39.6% | Lima (1) 43% | Callao 44.3% | Rural 27.5% • Lima (1) 29.8% | Lima (2) Provinces 39.6% Lima (1): Metropolitan, Lima (2): Lima Provinces Source: National Institute of Statistics and Informatics (INEI), Demographic and Family Health Survey (ENDES) 2019 - 4 - 2. Mapping of nutrition actors and actions What does the mapping of nutrition actors and actions consist of? It is an analytical exercise carried out in a participative approach involving multi-sectoral stakeholders working on nutrition. -

La Poesía Peruana Nace Arequipeña, Romántica, E Intercultural

Mälardalen Högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation La poesía peruana nace arequipeña, romántica, e intercultural The Peruvian Poetry borns in Arequipa, romantic and intercultural Flor de Lourdes Gamero Cano Handledare: Julio Brehaut Examensarbete i spanska 15hp VT-2013 1 A mis adorados padres Ademar y Juanita 2 Que una inocente unión de dos amantes, En quienes puso la bondad divina Con su imagen, unidos corazones, Para que amen su ser, y en paz tranquila Mariano Melgar 3 Resumen El propósito de este estudio es investigar la poética del poeta peruano, Mariano Melgar Valdivieso (1790-1815). Haremos una aproximación a su obra partiendo del tema del Romanticismo y la interculturalidad. La hipótesis preliminar parte de la idea de que la obra de Melgar es un antecedente de la poética, porque inicia la poesía peruana, emprende camino a un Romanticismo hispanoamericano y a una poesía intercultural. Melgar es precursor de un Romanticismo de nuevo espíritu, porque envuelve al mundo andino, empleando el yaraví como estructura estrófica y reformula un Romanticismo literario, reflejando emoción, intensidad, sinceridad y pasión, tanto por una mujer como por la patria y la libertad. Además, su poesía contiene elementos interculturales. El análisis del estudio se hace desde una aproximación hermenéutica permitiendo así, situar la poesía de Melgar en diferentes posiciones y perspectivas. De esta manera, el análisis muestra que Mariano Melgar inició la poesía peruana. Afirmamos, que su obra poética es híbrida, teniendo rasgos característicos del Romanticismo español pero al mismo tiempo crea un estilo de nuevo espíritu, porque lo viste además, con elementos interculturales que remiten a la lengua, la estructura literaria, el simbolismo y a la cosmovisión de la cultura andina. -

Mariano Melgar: Poeta Y Patriota

ƌơĐƵůŽƐƉĞĐŝĂů REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA Para el Desarrollo-UJCM MARIANO MELGAR: POETA Y PATRIOTA :ŽƌŐĞƌŵĂŶĚŽ'ƵƟĠƌƌĞnjsĂůĚŝǀŝĂ 1,a RESUMEN ^ŽŶůŽƐŚĞĐŚŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚŽƐĚĞůĂǀŝĚĂ͕LJůŽƐĚĂƚŽƐĞdžƚĞƌŶŽƐLJŵĄƐƉĞƌĐĞƉƟďůĞƐĚĞůĂŽďƌĂĚĞDĂƌŝĂŶŽDĞůŐĂƌ͘ WŽƌƐƵĂĐƚƵĂĐŝſŶƉĂƚƌŝſƟĐĂLJƉŽƌƐƵǀŝďƌĂĐŝſŶƐĞŶƟŵĞŶƚĂů͕LJƉŽƌůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐĚĞƵŶĂǀŝĚĂƚƌƵŶĐĂĂůŽƐǀĞŝŶƟĐŝŶĐŽĂŹŽƐLJ ŵĞĚŝŽĚĞĞĚĂĚ͕ĞƐƉĞƌĨĞĐƚĂŵĞŶƚĞũƵƐƟĮĐĂďůĞůĂĂƵƌĞŽůĂĚĞůĞLJĞŶĚĂƋƵĞůŽŚĂŝĚŽƌŽĚĞĂŶĚŽ͘DĞůŐĂƌ͕ƉŽĞƚĂLJŚĠƌŽĞ͕ĂŵĂŶƚĞ ĚĞƐƵƉĂƚƌŝĂLJĚĞƐƵĚĂŵĂ͕ƐĞŚĂĐŽŶǀĞƌƟĚŽĐĂƐŝĞŶƵŶŵŝƚŽ͖LJŶŽĞƐĚĞĞdžƚƌĂŹĂƌƋƵĞůŽƐƌĂƐŐŽƐŶŽǀĞůĞƐĐŽƐ͕ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐĞŶůĂ ĐĂƌŐĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞĞůŽŐŝŽƐLJĚŝƐĐƵƌƐŽƐ͕ŚĂLJĂŶŝĚŽĂĚŽƌŶĂŶĚŽʹƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĚĞĨŽƌŵĂŶĚŽͲƐƵĮŐƵƌĂ͘>ŽƐŵĠƌŝƚŽƐƌĞĂůĞƐƐŽŶ ƚĂŶŚŽŶĚŽƐƋƵĞŶŽŶĞĐĞƐŝƚĂƌĞǀĞƌƟƌƐĞĐŽŶŶŝŶŐƷŶƌŽƉĂũĞůĞŐĞŶĚĂƌŝŽ͘ƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐĚĂƚŽƐŶŽŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽƐ͕ƐŝŶŽĂƵƚĠŶƟĐŽƐ͕ ƉƵĞĚĞŝŶƚĞŶƚĂƌƐĞƵŶĂĂƉƌŽdžŝŵĂĐŝſŶŵĞũŽƌĂůŽƋƵĞDĂƌŝĂŶŽDĞůŐĂƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞŶůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĐƵůƚƵƌĂůĚĞůWĞƌƷ͘ŶƚƌĞůŽƐĚŽƐ ƉŽůŽƐ͕ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞŶŽƚŽƌŝŽƐ͕ĚĞůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŵŽĚĞƐƵĂŵŽƌƉŽƌ͞^ŝůǀŝĂ͟LJĚĞůĂĨƵĞƌnjĂĐŽůĞĐƟǀĂĚĞƐƵƌĞďĞůĚşĂƉŽƌůĂƉĂƚƌŝĂ ŶĂĐŝĞŶƚĞ͕ŚĂLJƚŽĚĂƵŶĂŐĂŵĂĞŶƚƌĞůĂnjĂĚĂĞŶůĂƋƵĞƉŽĚĞŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌůŽĐŽŶƵŶŽƐŵĂƟĐĞƐŵĄƐŚƵŵĂŶŽƐ͘ŶDĞůŐĂƌŚƵďŽ ƐŝĞŵƉƌĞĞdžĂůƚĂĐŝſŶ͕ƉĞƌŽƐŝŶĂƌƌĞďĂƚŽƐĐŝĞŐŽƐ͕ƐŝŶŶĞŐĂĐŝŽŶĞƐŝŶũƵƐƚĂƐ͕ƐŝŶƌĞŶĐŽƌĞƐ͘dƵǀŽĐĂŵďŝŽƐĐŽŵŽĞƌĂŶĂƚƵƌĂů͕LJŵĄƐ ĞŶƵŶĂĠƉŽĐĂĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĨƵŶĚĂĞŶůĂǀŝĚĂĚĞŵĠƌŝĐĂ͘WĞƌŽƐŝŶĂƉĂƌƚĂƌƐĞĚĞůŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ƉƌŽĐƵƌĂĞŶůŽƉŽƐŝďůĞ Palabras clave: WŽĞƚĂ͕ŚĠƌŽĞ͕ĂŵŽƌ͕ƌĞŶĐŽƌĞƐ͕ƌĞďĞůĚşĂ͘ MARIANO MELGAR: POET AND PATRIOT ABSTRACT /ŶƚŚĞůŝĨĞĐŽŶĐƌĞƚĞĚĂĐƚƐĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚĂŶĚŽƵƚĚĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞŵŽƐƚƚŽƵĐŚƚƵůŝŶƚŚĞDĂƌŝĂŶŽDĞůŐĂƌǁŽƌŬƐ͘ďŽƵƚŚŝƐƉĂƚƌŝŽƟĐŽů ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂŶĚĨĞĞůŝŶŐǀŝďƌĂƟŽŶĂŶĚĂďŽƵƚƚŚĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐŽĨĂďƌŽŬĞŶůŝĨĞĂƚϮϱLJĞĂƌƐŽůĚ͕ŝƐĂǀĂŝůĂďůĞƚŚĞŚĂůŽŽĨĂůĞLJĞŶĚ ƚŚĂƚĂƌŽƵŶĚŚŝƐůŝĨĞ͘DĞůŐĂƌƉŽĞƚĂŶĚŚĞƌŽĞůŽǀĞƌŽĨŚŝƐŚŽŵĞĂŶĚŽĨŚŝƐůĞĚLJ͕ŝƚŚĂƐďĞĐŽŵĞůŝŬĞĂ;ŵŝƚŽͿĂŶĚ/ƚŶŽƚŵĞƐƐŝŶŐ