Capitolo 1 – ANALISI

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Risultati E Classifica Allievi B 2016-2017

A.S.D. Calcio CERTALDO Stagione 2016 - 2017 ALLIEVI Provinciali fascia B- Girone "C" Calendario Gare 1 1FLORENCE S.C. GINESTRA F.NA MONTAIONE PONZANO 0 6VINCI FUCECCHIO FLORENCE S.C. SORMS S.MAURO 9 2 MONTESPERTOLI CERTALDO GINESTRA F.NA REAL CERRETESE 0 2REAL CERRETESE PONZANO FUCECCHIO SANTA MARIA Andata 34REAL VINCI MONTAIONERitorno Andata VINCI MONTESPERTOLI Ritorno 17/09/2016 14/01/2017 05/11/2016 04/03/2017 0 7SIGNA LIMITE CAPRAIA LIMITE CAPRAIA CERTALDO 1 1 8 8 0 5SORMS S.MAURO SANTA MARIA REAL VINCI SIGNA 0 5 MONTAIONE FLORENCE S.C. CERTALDO VINCI 1 2 CERTALDO SORMS S.MAURO LIMITE CAPRAIA MONTAIONE 1 1GINESTRA F.NA VINCI MONTESPERTOLI SIGNA 150FUCECCHIO REAL CERRETESE PONZANO FLORENCE S.C. Andata 3 1 LIMITE CAPRAIA REAL VINCIRitorno Andata REAL CERRETESE REAL VINCI Ritorno 24/09/2016 21/01/2017 12/11/2016 11/03/2017 2 0PONZANO MONTESPERTOLI SANTA MARIA GINESTRA F.NA 2 2 9 9 6 0SANTA MARIA SIGNA SORMS S.MAURO FUCECCHIO 2 3FLORENCE S.C. FUCECCHIO MONTAIONE SANTA MARIA 1 1 MONTESPERTOLI LIMITE CAPRAIA FLORENCE S.C. REAL CERRETESE 11 1 PONZANO CERTALDO GINESTRA F.NA CERTALDO 0 6 REAL CERRETESE SANTA MARIA FUCECCHIO LIMITE CAPRAIA Andata 01REAL VINCI VINCIRitorno Andata VINCI PONZANO Ritorno 01/10/2016 28/01/2017 18/03/2017 0 1SIGNA GINESTRA F.NA REAL VINCI MONTESPERTOLI 3 3 0 3SORMS S.MAURO MONTAIONE10 SIGNA SORMS S.MAURO 10 12MONTAIONE SIGNA MONTAIONE FUCECCHIO 6 2 CERTALDO REAL CERRETESE CERTALDO FLORENCE S.C. 1 2 GINESTRA F.NA REAL VINCI LIMITE CAPRAIA GINESTRA F.NA 0 4VINCI FLORENCE S.C. -

Our Excursions

Our excursions Tuscany Travel Experiences t.o. FIRENZE Departure/arrival : San Gimignano/ San Gimignano or on request pick up at your accomodation Duration: 6/8 hours Our idea : Discovery the amazing principal monu- ments, but not only .. together discovery the history more ancient and not about one of the most incredible city in the world . Fare clic per aggiungere Highlights: Santa Maria Novella , Duomo, repubblica una foto square, Signoria Square, Palazzo Vecchio, Uffizi ( exte- rior) , Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, Santa Croce Operates : Thusday or on request Language: english, italian, french, other languages on request Includes: expert and professional Tour Leader and transportation from San Gimignano (other pick up on request) Price : € 69,00 SIENA Departure/arrival : San Gimignano/ San Gimi- gnano or on request pick up at your accomodation Duration: 6/8 hours Our idea : Lose yourselves in the one of the most beautiful medioeval city, amazing yourselves like Wagner visiting the Dome and learn about “Palio “, “contrade “ and so on … Fare clic per aggiungere Highlights: Piazza del campo, Duomo, battistero, una foto Torre del mangia, S. Domenico. Operates : Wednesday or on request Language: english, italian, french, other languages on request Includes: expert and professional Tour Leader and transportation from San Gimignano (other pick up on request) Price : € 69,00 2 Fare clic per aggiungere una foto VOLTERRA Departure/arrival : San Gimignano/ San Gimignano or on request pick up at your accomodation Duration: 3 hours Our idea : -

Posti INFANZIA

SCUOLA DELL'INFANZIA - DISPONIBILITA' SUPPLENZE GPS A.S. 2021/22 Tipo di Posti al Posti al Ore Sede Denominazione Scuola Comune posto 31/8 30/6 Residue FIEE260008 DD Fucecchio FUCECCHIO AN 2 10 FIEE260008 DD Fucecchio FUCECCHIO EH 4 FIIC80800B IC Marradi MARRADI AN 1 FIIC80800B IC Marradi MARRADI EH 13 GAMBASSI FIIC809007 Ic Gambassi Terme AN 12 TERME GAMBASSI FIIC809007 Ic Gambassi Terme EH 2 13 TERME CAPRAIA E FIIC81000B IC Capraia e Limite AN LIMITE CAPRAIA E FIIC81000B IC Capraia e Limite EH 1 LIMITE MONTELUPO FIIC811007 IC Montelupo Fiorentino AN 1 FIORENTINO MONTELUPO FIIC811007 IC Montelupo Fiorentino EH 13 FIORENTINO FIIC812003 IC Gandhi FIRENZE AN 2 FIIC812003 IC Gandhi FIRENZE EH 2 12 FIIC81300V IC Amerigo Vespucci FIRENZE AN 1 FIIC81300V IC Amerigo Vespucci FIRENZE EH 5 13 FIIC81400P IC Dicomano DICOMANO AN FIIC81400P IC Dicomano DICOMANO EH 1 FIIC81500E IC Vicchio VICCHIO AN 1 FIIC81500E IC Vicchio VICCHIO EH 1 2 FIIC81500E IC Vicchio VICCHIO HN 1 FIIC81600A IC Firenzuola FIRENZUOLA AN 3 FIIC81600A IC Firenzuola FIRENZUOLA EH 1 1 MONTESPERTOL FIIC817006 IC Montespertoli AN I MONTESPERTOL FIIC817006 IC Montespertoli EH 1 I BARBERINO DI FIIC818002 IC Barberino Di Mugello AN 1 MUGELLO BARBERINO DI FIIC818002 IC Barberino Di Mugello EH 1 2 MUGELLO BARBERINO FIIC81900T IC Tavarnelle AN 1 TAVARNELLE BARBERINO FIIC81900T IC Tavarnelle EH 2 1 12 TAVARNELLE FIIC820002 IC Fiesole FIESOLE AN 2 FIIC820002 IC Fiesole FIESOLE EH 1 2 FIIC82100T IC Campi - Giorgio La Pira CAMPI BISENZIO AN 1 FIIC82100T IC Campi - Giorgio La Pira CAMPI BISENZIO -

Contro Nei Confronti Di Per L'annullamento

Pubblicato il 07/04/2017 N. 00522/2017 REG.PROV.COLL. N. 01183/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2016, proposto da: Busitalia - Sita Nord S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi e Giovanni Pravisani, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, via Palestro 3; contro Città Metropolitana di Firenze, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Zama, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Città Metropolitana in Firenze, via De Ginori 10; nei confronti di Fratelli Alterini Autoservizi Reggello di Piero Alterini e C. S.n.c., non costituita in giudizio; per l'annullamento - del Bando di Gara pubblicato sulla GUUE del 6.07.2016 avente ad oggetto una procedura aperta (CIG 67401557DB e CUP B19G16000310009) per l'affidamento 1 in concessione di servizi di trasporto pubblico locale, a domanda debole, ai sensi del regolamento CE n. 1370/2007, nei seguenti ambiti territoriali della Città Metropolitana di Firenze: 1) Ambito 1 "Mugello - Alto Mugello": servizi da esercire nei territori dei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vaglia, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero; 2) Ambito 2 "Valdarno Valdisieve": servizi da esercire nei territori dei comuni di Figline e Incisa Valdarno, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina; - di tutti gli allegati al bando di gara ora citato, ivi compresi in particolare la Relazione Tecnica, il Disciplinare di Gara, il Capitolato e relativi allegati, e di tutti gli altri atti di gara e documenti pubblicati sulla pagina web; - degli atti e dei provvedimenti mediante i quali la Città Metropolitana ha stabilito di indire la Gara ora citata, ancorché' allo stato non conosciuti ed in particolare dell'avviso di preinformazione dell'8.01.2015, e della determina a contrarre n. -

Descrizione Comune Cognome Nome Selvaggina Minuta Greve in Chianti MAZZONI CARLO Selvaggina Minuta AZZERBONI ROBERTO Selvaggina

descrizione comune Cognome Nome selvaggina minuta greve in chianti MAZZONI CARLO Selvaggina minuta vicchio di mugello AZZERBONI ROBERTO selvaggina minuta marradi CARLONI VINCENZO Selvaggina minuta borgo san lorenzo MARTINI MASSIMO Selvaggina minuta firenzuola POZZI CARLO Colombaccio firenzuola BERNONI SERGIO Selvaggina minuta firenzuola GUARDUCCI STEFANO Colombaccio scarperia TENDI CARLO selvaggina minuta fiesole BARDI VITOSERGIO Selvaggina minuta marradi VISANI GERARDO Selvaggina minuta impruneta RONCHI ROMANO Selvaggina minuta reggello CAPANNI VALTERIO selvaggina minuta lastra a signa BENCINI ANNALISA Selvaggina minuta palazzuolo sul senio CANTAGALLI ORLANDO selvaggina minuta campi bisenzio MANETTI CLAUDIO Selvaggina minuta (1) firenzuola PETRI ALFREDO Selvaggina minuta (2) firenzuola PETRI ALFREDO selvaggina minuta vicchio di mugello GIOVANNINI FABRIZIO selvaggina minuta firenzuola FIORENTINI ITALO Selvaggina minuta firenzuola MONGARDI ORLANDO selvaggina minuta reggello ARNETOLI GRAZIANO selvaggina minuta vicchio di mugello BERTACCINI SILVANO 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\LuogoNascita SpecieToponimo NomeToponimo NumeroCivicoCAP 19-feb-43 Greve in Chianti VIA SANMINIATELLI 10 50022 22 Dic.1938 Borgo San Lorenzo VIA DI MUCCIANO 25 50032 30 ago.1935 Marradi VIA PROVINCIALE 21 50034 01 apr.1971 Borgo San Lorenzo VIA RABATTA 56 50032 13 apr.1954 Riolo Terme VIA FIRENZE 75 48025 26mar.1954 Borgo San Lorenzo VIA DEL MONTELLO 2 50032 15 lug.1949 Prato VIA S.ANDREA A TONTOLI 8 59100 10mar.1970 Borgo San Lorenzo VIA DELL'AZZURRO 22 50038 08 mag.1948 Verghereto VIA V.EMANUELE 54 50134 11.sett.1928 Marradi VIA S.BENEDETTO 19 50034 10 sett.1937 Firenze VIA DELLE FONTI 9 50012 1. febb.1953 Incisa in Val d'Arno VIA SAMBUCHI 171 50066 29 ago.1971 Firenze VIALE A.VOLTA 40 50131 29 ago.1937 casola valsenio VIA REP.VALDOSSAOLA 24 48025 03 mag.1951 Campi Bisenzio VIA PISTOIESE 327 50058 12febb.1964 Pistoia VIA DI LUPICCIANO 29 51100 12 febb.1964 Pistoia VIA DI LUPICCIANO 29 5100 18 febb. -

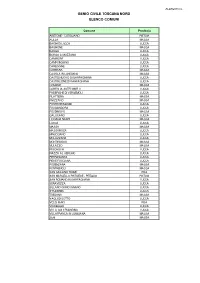

Allegato C Genio Civile Toscana Nord Elenco Comuni

ALLEGATO C GENIO CIVILE TOSCANA NORD ELENCO COMUNI Comune Provincia ABETONE - CUTIGLIANO PISTOIA AULLA MASSA BAGNI DI LUCCA LUCCA BAGNONE MASSA BARGA LUCCA BORGO A MOZZANO LUCCA CAMAIORE LUCCA CAMPORGIANO LUCCA CAREGGINE LUCCA CARRARA MASSA CASOLA IN LUNIGIANA MASSA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LUCCA CASTIGLIONE DI GARFAGNANA LUCCA COMANO MASSA COREGLIA ANTELMINELLI LUCCA FABBRICHE DI VERGEMOLI LUCCA FILATTIERA MASSA FIVIZZANO MASSA FORTE DEI MARMI LUCCA FOSCIANDORA LUCCA FOSDINOVO MASSA GALLICANO LUCCA LICCIANA NARDI MASSA LUCCA LUCCA MASSA MASSA MASSAROSA LUCCA MINUCCIANO LUCCA MOLAZZANA LUCCA MONTIGNOSO MASSA MULAZZO MASSA PESCAGLIA LUCCA PIAZZA AL SERCHIO LUCCA PIETRASANTA LUCCA PIEVE FOSCIANA LUCCA PODENZANA MASSA PONTREMOLI MASSA SAN GIULIANO TERME PISA SAN MARCELLO PISTOIESE - PITEGLIO PISTOIA SAN ROMANO IN GARFAGNANA LUCCA SERAVEZZA LUCCA SILLANO GIUNCUGNANO LUCCA STAZZEMA LUCCA TRESANA MASSA VAGLI DI SOTTO LUCCA VECCHIANO PISA VIAREGGIO LUCCA VILLA COLLEMANDINA LUCCA VILLAFRANCA IN LUNIGIANA MASSA ZERI MASSA ALLEGATO C GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE ELENCO COMUNI Comune Provincia ANGHIARI AREZZO AREZZO AREZZO BADIA TEDALDA AREZZO BAGNO A RIPOLI FIRENZE BARBERINO DI MUGELLO FIRENZE BIBBIENA AREZZO BORGO SAN LORENZO FIRENZE BUCINE AREZZO CAPOLONA -CASTIGLION FIBOCCHI AREZZO CAPRESE MICHELANGELO AREZZO CASTEL FOCOGNANO AREZZO CASTEL SAN NICCOLO' AREZZO CASTELFRANCO - PIANDISCO' AREZZO CASTIGLION FIORENTINO AREZZO CAVRIGLIA AREZZO CHITIGNANO AREZZO CHIUSI DELLA VERNA AREZZO CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AREZZO CORTONA AREZZO DICOMANO -

Empoli Castelfiorentino Certaldo Gambassi Terme

Stampato ORA 33 I 31 Orario invernale in vigore dal 16 settembre 2019 al 10 giugno 2020 Revisione 01/2019 Il servizio è sospeso nei seguenti giorni: 25 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e 1 maggio Corse esercite da BUSITALIA I giorni di scuola sono quelli previsti della delibera RT nr. 288 del 27/03/2017 EMPOLI ● CASTELFIORENTINO ● CERTALDO ● GAMBASSI TERME ● MONTAIONE Lunedì - Sabato L-S 6 L-S L L-NS 6 L 6 L 6 L-S-F-& EMPOLI Via Bonistallo 13:05 13:55 EMPOLI Autostazione 07:12 07:35 07:40 07:50 08:40 08:40 10:00 11:00 12:28 13:05 13:07 : EMPOLI Piazza della Vittoria 07:13 07:36 07:41 07:51 08:41 08:41 10:01 11:01 12:30 : 13:10 : EMPOLI Via Sanzio : : : : : : : : 12:25 13:10 : 13:56 PONTE A ELSA 07:22 07:45 07:50 08:00 08:50 08:50 10:10 11:10 12:40 13:15 13:25 14:10 CASTELFIORENITNO Duca d'Aosta : 08:05 08:10 08:20 : : : : : : : CASTELFIORENTINO 06:45 07:42 08:00 08:10 08:15 08:25 08:25 08:30 09:10 09:10 09:25 10:30 10:30 10:35 11:30 12:05 13:00 13:15 13:40 13:40 CASTELFIORENTINO Duca d'Aosta : : : : : : : : : : 13:05 : : PETRAZZI : 07:47 : : 08:38 : 10:38 : 11:35 : : : : CERTALDO : 07:10 07:57 : : 08:45 : 10:45 : 11:45 : : : : VARNA 06:55 : : : : 10:45 12:15 : 13:25 : PILLO : : 08:10 08:35 09:35 : : 13:15 : 13:50 GAMBASSI TERME 07:05 07:30 08:20 08:45 09:45 10:55 12:25 13:20 13:35 14:10 MONTAIONE 07:15 08:30 08:50 09:55 11:05 12:35 13:40 13:45 14:20 6-S L-S L-S 6 L L 6 L L L L & EMPOLI Via Bonistallo 14:05 EMPOLI Autostazione 14:07 15:20 17:00 18:20 19:35 20:10 EMPOLI Piazza della Vittoria 14:10 15:21 17:01 18:21 19:36 20:11 EMPOLI Via Sanzio -

Incontri Metropolitani

Incontri Metropolitani Città Metropolitana di Firenze Report: I risultati emersi dagli incontri PREMESSA l presente documento costituisce la sintesi Il testo seguente si articola in due diverse I dei principali risultati emersi durante i sezioni: cinque Incontri Metropolitani realizzati nei diversi ambiti territoriali della Città Metropolitana e • una prima che descrive la metodologia in cui si è svolto l’evento e i comuni che vi ha preso dedicati ad un confronto collettivo con i Sindaci parte; e i dirigenti degli uffici tecnici comunali. L’attività di ascolto svolta è parte integrante del • una seconda che illustra le questioni processo partecipativo Upda0ng Piano, avviato sollevate dalla discussione, suddivise per aree territoriali. dalla Città Metropolitana per accompagnare in INDICE maniera partecipata e condivisa l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano Strategico Metropolitano (PSM), dopo i tre anni L’evento…….….….….….….….….….….….…….… 3 dalla sua approvazione. Principali questioni emerse.….….…….… 7 Area Mugello.….….…..…..…..…..…..……..… 9 Area Fiorentina.….….….….…..…..…..……… 13 Area Valdarno Fiorentino e Valdisieve.… 19 Area Chianti Fiorentino.….….….….….….… 23 Area Valdarno Empolese e Valdelsa.……. 25 L’EVENTO L’evento “Incontri Metropolitani" è un incontro pubblico rivolto ai Sindaci del Nello specifico la discussione è stata avviata dalla definizione di due precise territorio metropolitano (o ai loro delegati) e ai Dirigenti degli Uffici tecnici comunali, domande: previsto per ognuno dei 5 ambiti territoriali della Città Metropolitana -

Scuola Primaria A.S. 2016-17

FIEE000VE8 PROVINCIA DI FIRENZE FIEE010ZE9 DISTRETTO 010 FICT703005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA CAMPI BISENZIO - VIA BUOZZI,65 (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CAMPI BISENZIO : FIIC86400Q DISTRETTI DI COMPETENZA : 010 FIEEB406G5 COMUNE DI CALENZANO FIEE827031 "ANNA FRANK" (ASSOC. I. C. FIIC82700R) VIA GIOVANNI XXIII,78 FRAZ. SETTIMELLO FIEE82702X "CONCETTO MARCHESI" (ASSOC. I. C. FIIC82700R) VIA DI CARRAIA FRAZ. CARRAIA FIEE82701V "DON LORENZO MILANI" (ASSOC. I. C. FIIC82700R) VIA DEL MOLINO N. 2 CALENZANO (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) FIIC82700R ISTITUTO COMPRENSIVO CALENZANO CALENZANO - VIA MASCAGNI, 15 (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. E DIRIGENTE SCOLASTICO) CON SEZIONI ASSOCIATE : FIAA82700L - CALENZANO, FIAA82701N - CALENZANO, FIAA82702P - CALENZANO, FIAA82703Q - CALENZANO, FIAA82704R - CALENZANO, FIAA82705T - CALENZANO, FIEE82701V - CALENZANO, FIEE82702X - CALENZANO, FIEE827031 - CALENZANO, FIMM82701T - CALENZANO FIEEB507G0 COMUNE DI CAMPI BISENZIO FIEE821032 "DON MILANI" (ASSOC. I. C. FIIC82100T) VIA FONDI - S. PIERO A PONTI FRAZ. SAN PIERO A PONTI FIEE86401T AURORA GELLI (ASSOC. I. C. FIIC86400Q) VIA DI MEZZO CAMPI BISENZIO (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) FIEE86403X CAPALLE "E. SALGARI" (ASSOC. I. C. FIIC86400Q) VIA DEI CONFINI FRAZ. CAPALLE FIEE86502P FRA' RISTORO (ASSOC. I. C. FIIC86500G) VIA PRUNAIA CAMPI BISENZIO (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) FIEE86501N L. IL MAGNIFICO (ASSOC. I. C. FIIC86500G) VIA OMBRONE CAMPI BISENZIO FIEE86402V LA VILLA-PABLO NERUDA (ASSOC. I. C. FIIC86400Q) VIA DI VILLA FRAZ. LA VILLA FIEE82101X MARCO POLO (ASSOC. I. C. FIIC82100T) VIA PISTOIESE FRAZ. S. ANGELO A LECORE FIEE821021 VAMBA (ASSOC. I. C. FIIC82100T) VIUZZO DELLA COSTITUZIONE FRAZ. SAN DONNINO (SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) FIIC86400Q ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPI BISENZIO CENTRO NORD CAMPI BISENZIO - VIA GARCIA LORCA, 15 (ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A. -

Bibliografia Di Montaione E Gambassi Terme (Pdf)

Rino Salvestrini Bibliografia di Montaione e Gambassi Terme 2 Premessa Questa bibliografia comprende tutto ciò che ho trovato su Montaione e Gambassi Terme, intesi anche con le loro frazioni, comprese quelle che ora non lo sono più e fanno parte di altre municipalità: Castelfiorentino (Castelnuovo in Valdelsa, Meleto, Mellicciano e Coiano); San Miniato (Canneto e San Quintino); Peccioli (Cedri); San Gimignano (Larniano, Pulicciano e Canonica); Volterra (La Nera). Di solito le bibliografie si dividono per Comune, ma in questo caso ho creduto giusto fare un lavoro unico, perché in un certo periodo i due Comuni ne formavano uno solo, comunque poi facendo parte della stessa zona (Valdelsa Fiorentina) e della medesima Diocesi (Volterra), certi libri vanno bene per l'uno e per l'altro Comune. L’elenco, che supera i mille titoli, forse non è completo e, ancora forse, certi lavori non sono necessari per una bibliografia essenziale, ma ho cercato di mettere tutto, poi qui ho fatto una selezione significativa. Certamente c'è ancora da ricercare, e soprattutto da aggiornare, perché nuovi studi via via escono continuamente, per fortuna! Fanno la parte del leone, per numero di scritti, San Vivaldo, la mineralogia di Iano e Montignoso, il Filicaia, la Pieve di Santa Maria a Chianni, il vetro, il Cieco da Gambassi e, di recente, l’agriturismo. Come è naturale, abbondano i saggi pubblicati sulla rivista MSV. A certi libri e saggi ho aggiunto, fra parentesi quadre, alcuni dati esplicativi. Ho riportato anche gli inediti, fra i quali una ventina di tesi di laurea. Montaione 31 dicembre 2010 Abbreviazioni MSV = Miscellanea Storica della Valdelsa. -

Ambito 09 Mugello

QUADRO CONOSCITIVO Ambito n°9 MUGELLO PROVINCE : Firenze TERRITORI APPARTENENTI AI COMUNI : Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Londa, Pelago, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio OROGRAFIA – IDROGRAFIA Questa area è una entità geografica ben definita: la parte centrale del Mugello non è che l’alveo del lago pliocenico, di 300 kmq circa, che vi è esistito alla fine del periodo terziario. L’avvallamento, drenato dal fiume Sieve, è limitato dall’Appennino a nord, a sud dalla catena parallela all’Appennino che separa il Mugello dalla conca di Firenze e che culmina nel m. Giovi (992m.), a est dal massiccio del Falterona-M. Falco (m. 1658, al confine fra Toscana e Romagna). Alla stretta di Vicchio la Sieve, sbarrata dal massiccio del Falte- rona, piega gradualmente verso Sud, percorrendo il tratto generalmente indicato come Val di Sieve, e si versa nell’Arno (del quale è il maggior affluente) presso Pontassieve. L’area, fortemente sismica, è stata colpita da grandi terremoti nel 1542, 1672, 1919. Il paesaggio di questo ambito si presenta, pertanto, con caratteri morfologici di base molto diversificati. Dal paesaggio pedemontano dei rilievi dell’Appennino tosco-romagnolo, con gli insediamenti di Mangona, Casaglia, Petrognano, Castagno d’Andrea, Fornace, si passa a quello dei pianori del Mugello centrale, delimitati da ripide balze e costoni tufacei. Dal fondovalle del fiume Sieve, i versanti collinari di S. Cresci, Arliano e Montebonello risalgono alle arenarie di Monte Senario e alle formazioni calcaree di Monte Morello e Monte Giovi. VEGETAZIONE Il mosaico paesistico presenta un’articolazione decisamente condizionata dalla configurazione morfologica complessiva, che connota l’ambito come conca intermontana. -

Unusal Tuscany 2020.Pdf

SAN GIMIGNANO Unusual proposal around an amazing ancinet destination Taste of Tuscany Spend three days in San Gimignano, fill your eyes with art and landscapes, taste wines and typical gastronomy, but we warn you: you will like it so much that you will want to come back ... Two nights in b & b / guest house including Vernaccia tasting € 120.00 per person (breakfast included) Two nights in a farmhouse with swimming pool / hotel with swimming pool including Vernaccia tasting € 160.00 per person (breakfast included) Fun and culture in Tuscany 1st day - Saturday Arrival at the chosen accomodation and check in (any transfers from the airport and / or station on request) Leisure time In the evening you will meet one of our representatives who will explain the excursions you have already booked and everything you need to make your holiday unforgettable. And to make everything warmer, he will offer you a tasting of wine and typical products 2nd day - Sunday Leisure time 3rd day - Monday After breakfast, meet your guide for a walk through San Gimignano where we will tell you about the story, but also mysteries and legends that make this medieval city so “charmant” (about 3.5 hours) Leisure time 4th day - Tuesday Leisure time In the evening we will offer you a bio aperitif in the vineyard with a splendid view of the valley and the skyline of San Gimignano 5th day - Wednesday After breakfast meeting with our driver who will accompany you to the sea. When booking, you can choose between a full day at the reserved private and organized beach or a mini-cruise : boarding in Castiglione from 8.00 am navigation along the coasts and the splendid beaches of the Maremma Park: the guides on board will illustrate its characteristics and will be available to passengers for all information on the Tuscan Archipelago, the Maremma coasts and the Cetaceans that they often cheer our crossings.