Rapport Radio 2003

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le 21 Janvier 2003

PRESS RELEASE Levallois, 20th July 2021 MEDIAMETRIE 126 000 RADIO ILE DE FRANCE SURVEY Radio Audience in Ile de France: April – June 2021 Mediametrie publishes radio audience results, in metropolitan France over the March 29th 2021 to June 27th 2021 period, measured on a population of 3,889 individuals aged of 13 years and over. This period is marked by a national lockdown in April and a progressive lifting of restrictions between May and June. From April 3, travel restrictions are extended to the entire territory, with the maintenance of a curfew from 7 p.m. and generalized teleworking, the closure of day care centers and all schools for 3 weeks, the unification of the calendar of school vacations for all areas, and a week of distance learning for all colleges and high schools. From May 3, a gradual lockdown easing is taking place with a first lifting of travel restrictions and a gradual return to class. From May 19th, businesses and public places reopen with a curfew postponed to 9 p.m. From June 9, restaurants opened in turn with a curfew pushed back to 11 p.m. and a relaxation of teleworking. June 20 marks the lifting of the curfew (see events p.7). During this period, the pace of French life remained exceptional with reduced mobility and unusual activity conditions. The activity rate, which was low in April with a large proportion of the working population in unusual working conditions, increased as the restrictions were lifted in May and June. Activity rate in IDF according to working conditions (Monday-Friday excluding LAD) (Share of employed persons who were working on the day of the interview) Source : 126 000 Île-de-France, Lundi-Vendredi, activity rate (excluding LAD). -

Music Consumption in a Changing Ecosystem Dandan Niu

Music consumption in a changing ecosystem Dandan Niu To cite this version: Dandan Niu. Music consumption in a changing ecosystem. Economics and Finance. Université Paris sciences et lettres, 2018. English. NNT : 2018PSLEM008. tel-01848731 HAL Id: tel-01848731 https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01848731 Submitted on 25 Jul 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. THÈSE DE DOCTORAT de l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres PSL Research University Préparée à MINES ParisTech La consummation de musique dans un écosystème Music consumption in a changing ecosystem École doctorale no396 ÉCONOMIE, ORGANISATION, SOCIÉTÉ Spécialité ÉCONOMIE ET FINANCE COMPOSITION DU JURY : M. Marc BOURREAU Telecom ParisTech Rapporteur M. Thomas PARIS HEC Paris Rapporteur Mme. Margaret KYLE Mines ParisTech Soutenue par Dandan Niu Présidente le 27 Juin 2018 M. Olivier BOMSEL Mines ParisTech Directeur de thèse Dirigée par Olivier BOMSEL Acknowledgment Acknowledgment This thesis was conducted under the direction of Professor Olivier Bomsel at Mines ParisTech, I want to thank him for giving me the opportunity to carry out this thesis in such an insightful environment, and for introducing me to the fascinating topic of the economics of the music industry. -

Mediametrie 126 000 Radio Ile De France Survey

PRESS RELEASE Levallois, 25th April 2019 MEDIAMETRIE 126 000 RADIO ILE DE FRANCE SURVEY Radio Audience in France: January-March 2019 Mediametrie publishes radio audience results, in metropolitan France over the December 31 to March 31 2019 period, measured on a population of 3,931 individuals aged of 13 years and over. The audience results focus on the “Monday-Friday” time base created by excluding Low Activity Days (LAD), days for which the activity rate is less than 55%. Over the previous period of January to March 2018, 3 LAD were identified : Monday December 31, Tuesday January 1st, Wednesday January 2. Characteristics of the period during the week (Monday-Friday) September – January – March January- March December 2019 2019 2018 Number of weekdays of the wave (including LADs) 65 80 65 Number of Low Activity Days 3 2 3 Number of school holidays 15 10 15 Activity rate excluding LADs (in %) (1) 75.0 75.7 75.2 1) Activity rate: share of employed individuals having carried out their professional activity on the same day as the interview. Radio Audience, population aged of 13 years and over (Monday-Friday) January – March 2019 September – December 2018 January- March 2018 TSL AQH AQH Cume Cume TSL AQH AQH Cume Cume TSL AQH AQH Cume Cume h/m % 000 % 000 h/mn % 000 % 000 h/mn % 000 % 000 n 5h - 24h 10.0 1.002 74.1 7.470 2h33 9.9 1.000 71.4 7.188 2h39 10.4 1.052 75.0 7.549 2h39 7h - 9h 20.2 2.032 42.0 4.228 0h58 20.7 2.089 42.2 4.247 0h59 20.1 2.026 41.7 4 201 0h58 This press release presents the intermediate results of audience in Ile-de-France, published over the first 8 weeks of reference period September-December, 2018. -

L'audience Des Radios Locales

L’audience des radios locales : le cas particulier des Indés Radios Mélanie Daniel Tiphaine Mahé 2010-2011 1 Sommaire Sommaire page 2 Introduction page 3 1. Un média puissant, la radio, et sa mesure page 5 a. La radio, un média puissant b. Un média, des publics : leur(s) mesure(s) 2. Les Indés Radios : l’exemple d’une mutualisation de radios locales réussie page 12 a. Un réseau national de radios locales b. La mesure d’audience au service de la puissance locale et nationale 3. Au cœur de la vie des Indés Radios : stratégies publicitaires et commerciales page 23 a. La proximité, l’atout majeur du groupement b. Communiquer en radio : publicité et offres commerciales Conclusion page 32 Annexes page 33 Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Bibliographie page 38 2 Introduction « La communication audiovisuelle est libre », ce sont par ces mots qu’est annoncée le 29 juillet 1982 la fin du monopole étatique sur la radio1. Les radios libres qui émettaient depuis l’étranger ainsi que les radios pirates sortent de la clandestinité et pour beaucoup adoptent un tournant commercial. Durant les années 1990, on voit les grands groupes radiophoniques proliférer, { l’image de NRJ ou Fun Radio et l’avenir des stations locales semble alors menacé. Cependant, des efforts en faveur d’un rééquilibrage sont effectués. En 2000, un alinéa est inséré dans la loi « La liberté de la communication » et précise que « le Conseil veille au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part ». -

1/181 | Fmlist - 02/09/2018 | 1/181

1/181 | FMLIST - http://www.fmlist.org 02/09/2018 | 1/181 MHz C ITU LOCATION REG LA PROGRAM M POWER DP COORDIN. HASL. ANT HAAT RDS PS RDS REG R PI PI 2 REMARKS 87.600 F Bayonne/Horlopo 64 fr Skyrock s 3.000 Dv 01w25/43n27 120 38 91 SKYROCK_ F214 87.600 F Angoulême/le Four Lachaux 16 fr France Culture s 2.000 Dh 00e02/45n40 107 60 100 _CULTURE F202 87.600 F Orleans/Ingre TDF 45 fr Fun Radio s 2.000 Dv 01e50/47n56 130 69 97 ___FUN__ F217 87.600 F Alès/Mont Bouquet 30 fr France Inter s 1.000 Dh 04e17/44n08 629 64 533 __INTER_ F201 87.600 F Auxerre/Egriselles TDF 89 fr Jazz Radio s 1.000 Dv 03e37/47n49 230 58 145 J_A_Z_Z_ F841 87.600 F Bergerac/Marsol 24 fr Radio Orion 87,6 1.000 Dv 00e30/44n47 175 58 174 _ORION__ FD47 87.600 F Bernay/Toussue TDF 27 fr RMC m 1.000 Dv 00e37/49n06 150 64 94 RMC_INFO F216 87.600 F Besançon/Fort de Planoise 25 fr RCF Besançon s 1.000 Dv 05e59/47n13 491 33 77 RCFBesan FC55 87.600 F Castres/Peyrous Petit 81 fr Skyrock s 1.000 Dv 02e12/43n36 221 32 86 SKYROCK_ F214 87.600 F Laval/tour des Fourches 53 fr Ouï FM s 1.000 Dv 00w47/48n04 91 61 69 _OUI_FM_ F21D ex Parenthèse Radio 87.600 F Le Havre/Harfleur 76 fr RMC m 1.000 Dv 00e11/49n30 86 129 162 RMC_INFO F216 >09/07/2008 87.600 F Le Mans/la Noe 72 fr Ouï FM s 1.000 Dv 00e10/48n00 106 75 132 _OUI_FM_ F21D ex Parenthèse Radio 87.600 F Niort/Usine des Eaux 79 fr RTL 2 Niort s 1.000 Dv 00w28/46n20 51 63 84 __RTL2__ F215 87.600 F Bourg-en-Bresse/Mont July TDF 01 fr Radio Esperance m 1.000 Dv 05e20/46n12 587 22 375 ESPERANC F864 Ramasse (Bourg-en-Bresse)/la Montagne 87.600 -

Le 14 Avril 1999

PRESS RELEASE Levallois, 2 May 2018 Ile de France Radio Panel 2017/2018 September-October 2017 / January-February 2018 Main results pp. 2 to 4 Method and definition of audience indicators p. 4 Calendar of the Ile de France Radio Panel and events occurring during the periods p. 5 Aim of the Ile de France Radio Panel To measure the number of people listening to the radio and the listening frequency over a long period, Médiamétrie gathered information about the listening habits of the same people (panellists) over 23 days. Two panels were surveyed. from 16 September to 8 October 2017, and from 13 January to 4 February 2018. The aim of the Radio Panel is to better understand the behaviour of the listeners over a long period (duplications between stations, transfers of one station to another, renewal and loyalty of the audience, etc.) and to provide information for the media-planning models. The panel study supplements the “126 000 Radio Ile de France” survey, which, with a daily renewal of the individuals surveyed, measures the audience levels as a daily average, as well as the profiles of their listeners. This press release only mentions the stations, networks and coordinations subscribing to the survey and achieving at least 5% of maximum coverage during the 21-day period. Source: Médiamétrie - Ile de France Radio Panel 2017/2018 - Copyright of Médiamétrie - All rights reserved 1/6 PRESS RELEASE Ile de France Radio Panel 2017/2018 Main results for Radio (5am-12 midnight) Maximum coverage (%) Average number of days of listening per 1% = 100,710 -

Interview De Jacques Gounon, Président Du

18 // INDUSTRIE & SERVICES Jeudi 26 janvier 2017 Les Echos INTERVIEW // JACQUES GOUNON Président du Comité pour la Transalpine « Le Lyon-Turin sera un vecteur d’emploi et de croissance » l Le projet de liaison ferroviaire est examiné par le Sénat jeudi. l Le PDG d’Eurotunnel soutient un projet « indispensable » pour le fret. Propos recueillis par les soutiens au projet besoin, à commencer par le Lyon- les contraintes budgétaires Lionel Steinmann du Lyon-Turin ? Turin, qui sera un vecteur d’emploi actuelles ? @lionelSteinmann Franck Riboud, le président sor- et de croissance. Compte tenu des financements très tant, a eu la gentillesse de penser à importants apportés par l’Italie et e marathon législatif du moi pour lui succéder et j’ai accepté Quel est l’intérêt de ce projet ? l’Europe, le coût pour les finances Lyon-Turin touche à sa fin. car il me semble important, nourri Le futur tunnel de 57 kilomètres qui publiques s’élève à 200 millions L Le Sénat doit examiner jeudi de l’expérience du tunnel sous la doit être percé permettra aux voya- d’euros par an pendant un peu plus le texte qui autorisera le gouverne- Manche, de faire la promotion des geurs de rallier Milan depuis Paris d’une dizaine d’années. Si la France ment à ratifier le traité permettant infrastructures structurantes. Ce en quatre heures. Mais son utilité n’est plus capable de dégager cette le lancement définitif des travaux sont elles qui font la force de la principalerésideradansletransport somme pour un projet de cette de cette nouvelle liaison ferroviaire. -

ACPM/OJD Des Radios Digitales Avril 2018

Classement ACPM/OJD des Radios Digitales Avril 2018 L'ACPM publie les chiffres de la diffusion globale des Radios digitales diffusées et contrôlées sur le mois d’avril 2018. Ce mois-ci, l'ACPM publie les chiffres des 1.298 Radios adhérentes ayant dépassé les 10 heures d'écoute totale dans le mois. Voici les 3 tableaux comportant respectivement les chiffres de diffusion classés, dans le premier regroupé par Marques, dans le deuxième par Groupes et réseaux et enfin par Radios. 1 - Les Marques* de Radios adhérentes, les plus diffusées en ligne (avril 2018) : Ecoutes actives Ecoutes actives Durée d'Ecoute Durée d'Ecoute Nbr. de Rang Marques * France Monde Monde (en h.) moyenne Monde Radios 1 NRJ 18 636 705 28 499 443 11 982 432 0h 25m 14s 691 2 France Inter 17 351 691 21 260 116 11 756 181 0h 33m 11s 1 3 RMC 16 995 519 19 598 138 9 720 284 0h 29m 46s 1 4 France Info 8 710 438 12 841 086 5 836 588 0h 27m 16s 1 5 Skyrock 8 238 760 9 520 967 2 955 338 0h 18m 37s 9 6 FIP 6 186 755 8 726 869 9 161 099 1h 02m 59s 11 7 Nostalgie 5 657 814 8 190 297 5 420 775 0h 39m 43s 49 8 Chérie FM 5 503 220 7 528 908 5 562 921 0h 44m 20s 67 9 Rire et Chansons 4 446 977 5 757 155 2 834 469 0h 29m 32s 30 10 France Culture 3 390 631 4 643 383 2 507 945 0h 32m 24s 1 11 France Bleu 2 983 356 3 590 672 2 479 866 0h 41m 26s 46 12 Radio Meuh 2 122 712 2 580 596 2 154 156 0h 50m 05s 1 13 Hotmixradio 1 707 730 3 173 125 2 278 663 0h 43m 05s 20 14 Radio Classique 1 659 972 2 161 110 1 740 956 0h 48m 20s 1 15 Latina 1 641 305 2 057 638 1 005 484 0h 29m 19s 8 16 Oui FM 1 -

«Turning the Page» Hopes for Media Freedom in Niger and Guinea

«TURNING THE PAGE» HOPES FOR MEDIA FREEDOM IN NIGER AND GUINEA AFP PHOTO / SIA KAMBOU © COPYRIGHT: RSF HOPES FOR MEDIA FREEDOM IN NIGER AND GUINEA ///////////////////////////////////////////////////////////// 3 Investigation by Ambroise Pierre, Africa Desk. With research coordinator Gilles Lordet in Guinea and Jean-Louis Saporito, a journalist and Reporters Without Borders board member, in Niger. n Guinea, the National Transition Council (CNT) led by Reporters Without Borders, which visited Guinea from 22 Gen. Sékouba Konaté held the first free and transpa- to 27 May and Niger from 26 to 30 June, found that the rent election in the country’s history in 2010. It was democratic transition in both countries was accompanied won by long-time opposition leader, Alpha Condé. In by a marked increase in media freedom and strong hopes INiger, a military coup on 18 February 2010 ended Presi- of an improvement in the situation of the media and jour- dent Mamadou Tandja’s attempts to stay in office beyond nalists. It was these hopes that Reporters Without Borders the end of his term and opened the way for a transition wanted to evaluate. under the Supreme Council for the Restoration of Demo- cracy (CSRD). It resulted in Mahamadou Issoufou’s election in early 2011. In Conakry, the Reporters Without Borders delegation was justice minister Marou Amadou, Gen. Salou Djibo, who hea- received by officials from the ministry of communication ded the Supreme Council for the Restoration of Democracy and ministry of territorial administration and decentraliza- (CSRD) and was president during the transition, and several tion, by justice minister Christian Sow and by government Niamey-based foreign diplomats. -

La Bande FM En Région Rhône-Alpes

LA BANDE FM DANS LE RESSORT DU CTR DE LYON Les lignes grisées désignent les radios dont l'autorisation arrive à échéance le 9 janvier 2011. En italique, apparaissent les radios du service public. AIN (01) ZONES (MHz) CATEGORIE RADIOS FC RADIO L'ESSENTIEL 97.6 B (Association A.PRO.CI./FC) Ambérieu 96.7 FC RADIO L'ESSENTIEL B (réemetteur) (Association A.PRO.CI./FC) RCF 01 100.9 A (Association Présences Chrétiennes) SORGIA FM 91.0 A (Association Expression et Information Libre -EXIL) LA RADIO PLUS 92.5 B (SA Publirad Télécommunications) ODS RADIO 104.6 B (SARL Ondes Dauphiné Savoie) VIRGIN RADIO LEMAN 103.1 C (SARL Europe 2 Alpes) CHERIE FM 96.9 D Bellegarde (SAS Chérie FM) FUN RADIO 101.9 D (SA SERC) NOSTALGIE 92.0 D (SAS Radio Nostalgie) EUROPE 1 89.8 E (SAM Lagardère Active Broadcast) RTL 105.3 E (SA CLT - UFA) 94.2 SP FRANCE INTER 107.3 SP FRANCE CULTURE RCF 01 92.8 A (Association Présences Chrétiennes) FC RADIO L'ESSENTIEL 94.2 B (Association A.PRO.CI./FC) HOT RADIO CHAMBERY 98.1 B (SARL Espace FM) ODS RADIO 88.2 B (SARL Ondes Dauphiné Savoie) Belley 105.7 ACTUELLEMENT NON ATTRIBUEE FUN RADIO 104.3 D (SA SERC) NOSTALGIE 95.2 D (SAS Radio Nostalgie) NRJ 102.6 D (SAS NRJ) SKYROCK 97.2 D (SA Vortex) VIRGIN RADIO Belley 96.1 D (SAS Europe 2 Entreprises) EUROPE 1 104.8 E (SAM Lagardère Active Broadcast) RADIO ESPERANCE 87.6 A (Association Chrétienne pour la Diffusion de la Culture Populaire en France) RCF 01 93.9 A (Association Présences Chrétiennes) TROPIQUES FM 90.0 A (Association Radio Tropiques) RADIO SCOOP 89.2 B (SARL SPA) NOSTALGIE -

Audience-2010.Pdf

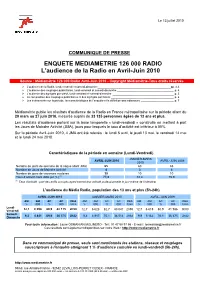

Le 13 juillet 2010 COMMUNIQUE DE PRESSE ENQUETE MEDIAMETRIE 126 000 RADIO L'audience de la Radio en Avril-Juin 2010 Source : Médiamétrie 126 000 Radio Avril-Juin 2010 - Copyright Médiamétrie-Tous droits réservés L’audience de la Radio, lundi-vendredi et samedi-dimanche_________________________________________________pp. 2-3 L’audience des couplages publicitaires, lundi-vendredi et samedi-dimanche ______________________________________ p. 4 L’audience des agrégats par statut, lundi-vendredi et samedi-dimanche _________________________________________ p. 5 La composition des couplages publicitaires et des agrégats par format __________________________________________ p. 6 Les événements sur la période, les caractéristiques de l’enquête et la définition des indicateurs ______________________ p. 7 Médiamétrie publie les résultats d'audience de la Radio en France métropolitaine sur la période allant du 29 mars au 27 juin 2010 , mesurée auprès de 33 135 personnes âgées de 13 ans et plus. Les résultats d’audience portent sur la base temporelle « lundi-vendredi » construite en mettant à part les Jours de Moindre Activité (JMA), jours pour lesquels le taux d’activité est inférieur à 55%. Sur la période Avril-Juin 2010, 4 JMA ont été relevés : le lundi 5 avril, le jeudi 13 mai, le vendredi 14 mai et le lundi 24 mai 2010. Caractéristiques de la période en semaine (Lundi-Vendredi) JANVIER-MARS AVRIL-JUIN 2010 AVRIL-JUIN 2009 2010 Nombre de jours de semaine de la vague (dont JMA) 65 60 65 Nombre de Jours de Moindre Activité 4 0 6 Nombre de jours de vacances scolaires 10 10 10 Taux d’activité hors JMA (en %) (1) 77,3 74,4 75,9 (1) Taux d’activité : part des actifs occupés ayant exercé leur activité professionnelle le jour-même de l’interview. -

Panel Radio Ile De France 2019/2020 Septembre-Octobre 2019 / Janvier-Février 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Levallois, le 28 avril 2020 Panel Radio Ile de France 2019/2020 Septembre-octobre 2019 / Janvier-février 2020 Objectif du Panel Radio Ile de France Afin de mesurer le nombre de personnes à l’écoute de la radio et la fréquence d’écoute sur une période longue, Médiamétrie a recueilli l’audience des mêmes individus (panélistes) durant 23 jours. Deux panels ont été interrogés : du 14 septembre au 6 octobre 2019, et du 11 janvier au 2 février 2020. L’objectif du Panel Radio est de mieux comprendre les comportements des auditeurs sur une période longue (duplications entre stations, transferts d’une station à l’autre, renouvellement et fidélité de l’auditoire...) et d’alimenter les modèles de médiaplanning. L’étude par panel est complémentaire de l’enquête « 126 000 Radio Ile de France » qui, avec un renouvellement quotidien des individus interrogés, mesure les niveaux d’audience des stations en moyenne quotidienne, ainsi que les profils de leurs auditeurs. Dans ce communiqué de presse, seuls sont mentionnés les stations, réseaux et couplages souscripteurs à l’enquête et atteignant au moins 5 % de couverture maximale sur la période des 21 jours. Source : Médiamétrie - Panel Radio Ile de France 2019/2020 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés 1/6 COMMUNIQUÉ DE PRESSE P anel Radio Ile de France 2019/2020 Principaux résultats de la Radio (5h-24h) Couverture maximale (%) Nb moyen de jours d’écoute 1 % = 101 400 personnes âgées de 13 ans Semaine moyenne 3 semaines par auditeur et plus 5 jours 7 jours 21 jours 21 jours