ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 7(10), 210-227

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

NIGER: Carte Administrative NIGER - Carte Administrative

NIGER - Carte Administrative NIGER: Carte administrative Awbari (Ubari) Madrusah Légende DJANET Tajarhi /" Capital Illizi Murzuq L I B Y E !. Chef lieu de région ! Chef lieu de département Frontières Route Principale Adrar Route secondaire A L G É R I E Fleuve Niger Tamanghasset Lit du lac Tchad Régions Agadez Timbuktu Borkou-Ennedi-Tibesti Diffa BARDAI-ZOUGRA(MIL) Dosso Maradi Niamey ZOUAR TESSALIT Tahoua Assamaka Tillabery Zinder IN GUEZZAM Kidal IFEROUANE DIRKOU ARLIT ! BILMA ! Timbuktu KIDAL GOUGARAM FACHI DANNAT TIMIA M A L I 0 100 200 300 kms TABELOT TCHIROZERINE N I G E R ! Map Doc Name: AGADEZ OCHA_SitMap_Niger !. GLIDE Number: 16032013 TASSARA INGALL Creation Date: 31 Août 2013 Projection/Datum: GCS/WGS 84 Gao Web Resources: www.unocha..org/niger GAO Nominal Scale at A3 paper size: 1: 5 000 000 TILLIA TCHINTABARADEN MENAKA ! Map data source(s): Timbuktu TAMAYA RENACOM, ARC, OCHA Niger ADARBISNAT ABALAK Disclaimers: KAOU ! TENIHIYA The designations employed and the presentation of material AKOUBOUNOU N'GOURTI I T C H A D on this map do not imply the expression of any opinion BERMO INATES TAKANAMATAFFALABARMOU TASKER whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations BANIBANGOU AZEY GADABEDJI TANOUT concerning the legal status of any country, territory, city or area ABALA MAIDAGI TAHOUA Mopti ! or of its authorities, or concerning the delimitation of its YATAKALA SANAM TEBARAM !. Kanem WANZERBE AYOROU BAMBAYE KEITA MANGAIZE KALFO!U AZAGORGOULA TAMBAO DOLBEL BAGAROUA TABOTAKI TARKA BANKILARE DESSA DAKORO TAGRISS OLLELEWA -

Sketch-Map Illustrating the Special Agreement Seising the International Court of Justice

- 96 - Sketch-map illustrating the Special Agreement seising the International Court of Justice Tillabéry Tripoint a and b: sectors agreed between the Parties 1 and 2: sectors disputed by the Parties 1: Téra sector 2: Say sector Tripoint: meeting point of Tillabéry, Say and Dori cercles This sketch-map is for illustrative purposes only 4 February 2011 - 97 - 7.6. The area is characterized by the presence of abundant wildlife. Its southern part includes one of the most important wildlife reserves in West Africa: the Niger W Regional Park 291 , which covers 1 million hectares on the territories of Niger, Burkina Faso and Benin. Outside the area of the park, towards the River Sirba, herds of elephant, buffalo and warthog can be met with, as well as groups of lion, hyena and leopard, which makes the conduct of human activity problematic in the area. The region’s watercourses and pools were long infested with tsetse flies, causing blindness among humans and animals. This parasite was eradicated several decades ago. But previously, the presence of tsetse fly and poisonous snakes resulted in the relocation of many villages, or even their disappearance. 7.7. In human terms, the Say/Fada region is lightly populated. It is subject to constant regional transhumance. This is of three kinds: major transhumance, which consists of movements over very long distances, generally practiced by the Bororo and related Peulhs; minor transhumance, a movement over short and medium distances, generally carried out in order to exploit the pastureland beside rivers and pools; commercial transhumance, involving small flocks, for the purpose of increasing milk production and taking advantage of the pasturage provided by fallow croplands. -

Arrêt N° 012/11/CCT/ME Du 1Er Avril 2011 LE CONSEIL

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE TRANSITION Arrêt n° 012/11/CCT/ME du 1er Avril 2011 Le Conseil Constitutionnel de Transition statuant en matière électorale en son audience publique du premier avril deux mil onze tenue au Palais dudit Conseil, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LE CONSEIL Vu la Constitution ; Vu la proclamation du 18 février 2010 ; Vu l’ordonnance n° 2010-01 du 22 février 2010 modifiée portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition ; Vu l’ordonnance n° 2010-096 du 28 décembre 2010 portant code électoral ; Vu l’ordonnance n° 2010-038 du 12 juin 2010 portant composition, attributions, fonctionnement et procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel de Transition ; Vu le décret n° 2011-121/PCSRD/MISD/AR du 23 février 2011 portant convocation du corps électoral pour le deuxième tour de l’élection présidentielle ; Vu l’arrêt n° 01/10/CCT/ME du 23 novembre 2010 portant validation des candidatures aux élections présidentielles de 2011 ; Vu l’arrêt n° 006/11/CCT/ME du 22 février 2011 portant validation et proclamation des résultats définitifs du scrutin présidentiel 1er tour du 31 janvier 2011 ; Vu la lettre n° 557/P/CENI du 17 mars 2011 du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante transmettant les résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel 2ème tour, aux fins de validation et proclamation des résultats définitifs ; Vu l’ordonnance n° 028/PCCT du 17 mars 2011 de Madame le Président du Conseil constitutionnel portant -

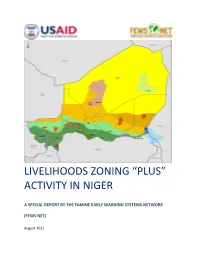

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

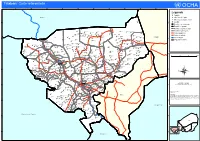

Ref Tillaberi A1.Pdf

Tillabéri: Carte référentielle 0°0'0" 0°30'0"E 1°0'0"E 1°30'0"E 2°0'0"E 2°30'0"E 3°0'0"E 3°30'0"E 4°0'0"E 4°30'0"E Légende !^! Capitale M a l i !! Chef lieu de région ! Chef lieu de département N N " Digue Diga " 0 0 ' ' 0 0 3 3 Localité ° ° 5 5 1 1 Frontière internationale Frontière régionale Zongodey Frontière départementale Chinégodar Dinarha Tigézéfen Gouno Koara Chim Berkaouan Frontière communale In Tousa Tamalaoulaout Bourobouré Mihan Songalikabé Gorotyé Meriza Fandou Kiré Bissao Darey Bangou Tawey Térétéré Route goudronée Momogay Akaraouane Abala Ngaba Tahououilane Adabda Fadama Tiloa Abarey Tongo Tongo BANIBANGOU Bondaba Jakasa Route en latérite Bani Bangou Fondé Ganda Dinara Adouooui Firo ! Ouyé Asamihan N N " Tahoua " 0 Abonkor 0 ' Inates ' 0 Siwili Tuizégorou Danyan Kourfa 0 ° ° Fleuve Niger 5 Alou Agay 5 1 1 Sékiraoey Koutougou Ti-n-Gara Gollo Soumat Fadama ABALA Fartal Sanam Yassan Katamfransi ! Banikan Oualak Zérma Daré Doua I-n-Tikilatène Gawal Région de Tillabéri Yabo Goubara Gata Garbey Tamatchi Dadi Soumassou Sanam Tiam Bangou Kabé Kaina Sama Samé Ouèlla Sabon Gari Yatakala Mangaizé-Keina Moudouk Akwara Bada Ayerou Tonkosom Amagay Kassi Gourou Bossé Bangou Oussa Kaourakéri Damarké Bouriadjé Ouanzerbé Bara Tondikwindi Mogodyougou Gorou Alkonghi Gaya AYOROU Boni Gosso Gorouol ! Foïma Makani Boga Fanfara Bonkwari Tongorso Golbégui Tondikoiré Adjigidi Kouka Goubé Boukari Koyré Toumkous Mindoli Eskimit Douna Mangaïzé Sabaré Kouroufa Aliam Dongha Taroum Fégana Kabé Jigouna Téguey Gober Gorou Dambangiro Toudouni Kandadji Sassono -

DRAFT ENVIRONMENTAL REPORT NIGER Prepared by the Arid Lands

Draft Environmental Report on Niger Item Type text; Book; Report Authors Speece, Mark; University of Arizona. Arid Lands Information Center. Publisher U.S. Man and the Biosphere Secretariat, Department of State (Washington, D.C.) Download date 24/09/2021 16:15:07 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/227914 DRAFT ENVIRONMENTAL REPORT ON NIGER prepared by the Arid Lands Information Center Office of Arid Lands Studies University of Arizona Tucson, Arizona 85721 National Park Service Contract No. CX- 0001 -0 -0003 with U.S. Man and the Biosphere Secretariat Department of State Washington, D.C. September 1980 DRAFT ENVIRONMENTAL REPORT ON NIGER Table of Contents Summary 1.0 GeneralInformation 1 1.1 Preface 1 1.2 Geography and Climate 2 1.2.1The Northern Highlands 2 1.2.2 Northern Deserts 3 1.2.3 The Southern Agricultural Zone 3 1.3 Demographic Characteristics 3 1.3.1Population 3 1.3.2Composition 4 1.3.3 Migration and Urbanization 5 1.3.4 Public Health 5 1.4 Economic Characteristics 7 1.4.1Agriculture and Livestock 7 1.4.2Other Sectors 8 1.4.3 Foreign Aid 8 2.0 Natural Resources 9 2.1 Mineral Resources and Energy 9 2.1.1Mineral Policy 11 2.1.2 Energy 12 2.2 Water 13 2.2.1 Surface Water 13 2.2.2 Groundwater 15 2.2.3 Water Use 16 2.2.4 Water Law 17 2.3 Soils and Agricultural Land Use 18 2.3.1 Soils 18 2.3.2 Agriculture 23 2.4 Vegetation 27 2.4.1 Forestry 32 2.4.2 Pastoralism 33 2.5 Fauna and Protected Areas 36 2.5.1 Endangered Species 38 2.5.2 Fishing 38 3.0Major Environmental Problems 39 3.1 Drought 39 3.2 Desertification 40 3.3 Deforestation and Devegetation 42 3.4 Soil Erosion and Degradation 42 3.5 Water 43 4.0Development 45 Literature Cited 47 Appendix I Geography 53 Appendix II Demographic Characteristics 61 Appendix III Economic Characteristics 77 Appendix IVList of U.S. -

Fiche Descriptive Du Site PAGE Niger – Mékrou Au Niger

Fiche descriptive du site PAGE Niger – Mékrou au Niger 1. Nom du site Site 1 : Niger-Mékrou (Commune rurale de Tamou au Niger) 2. Localisation générale Le site Mékrou est situé dans la Commune Rurale de Tamou dans la partie Sud-ouest du Département de Say à Tillabéri. Il est compose du fleuve Mékrou et ses berges dans la commune. Région administrative : Tillabéri Département : Say Commune rurale : Tamou Localités : Maorey Koira La commune rurale de Tamou couvre une superficie de 2 530 km² et est limitée : • Au Nord par la Commune Urbaine de Say et la commune rurale d’Ouro Guéladio; • Au Sud par le parc w • A l’Est par le fleuve Niger et les communes de kirtachi et de Falmey; • A l’Ouest par le Burkina Faso. Le chef-lieu de la commune, Tamou est situé à environ 90km de la capital du Niger (Niamey) et à 45 km de Say (chef-lieu du département). .3. Carte du site 4. Description générale et caractéristiques physiques du site Climat : La commune rurale de Tamou est caractérisée par deux types de climat : Un climat sahélo- soudanien au Nord, où les précipitations sont de l’ordre de 400 à 600 mm et un climat soudanien au Sud où le régime pluviométrique avoisine les 800 mm. Cette pluviométrie est caractérisée par une forte variation dans l’espace et dans le temps. Hydrographie : la commune de Tamou est caractérisée par les eaux de surface et les eaux souterraines : - Eaux de surface : l’hydrographie de la commune comprend essentiellement les cours d’eau fossiles, des ravins à écoulement intermittents après les pluies et les mares permanentes et semi permanentes. -

«Fichier Electoral Biométrique Au Niger»

«Fichier Electoral Biométrique au Niger» DIFEB, le 16 Août 2019 SOMMAIRE CEV Plan de déploiement Détails Zone 1 Détails Zone 2 Avantages/Limites CEV Centre d’Enrôlement et de Vote CEV: Centre d’Enrôlement et de Vote Notion apparue avec l’introduction de la Biométrie dans le système électoral nigérien. ▪ Avec l’utilisation de matériels sensible (fragile et lourd), difficile de faire de maison en maison pour un recensement, C’est l’emplacement physique où se rendront les populations pour leur inscription sur la Liste Electorale Biométrique (LEB) dans une localité donnée. Pour ne pas désorienter les gens, le CEV servira aussi de lieu de vote pour les élections à venir. Ainsi, le CEV contiendra un ou plusieurs bureaux de vote selon le nombre de personnes enrôlées dans le centre et conformément aux dispositions de création de bureaux de vote (Art 79 code électoral) COLLECTE DES INFORMATIONS SUR LES CEV Création d’une fiche d’identification de CEV; Formation des acteurs locaux (maire ou son représentant, responsable d’état civil) pour le remplissage de la fiche; Remplissage des fiches dans les communes (maire ou son représentant, responsable d’état civil et 3 personnes ressources); Centralisation et traitement des fiches par commune; Validation des CEV avec les acteurs locaux (Traitement des erreurs sur place) Liste définitive par commune NOMBRE DE CEV PAR REGION Région Nombre de CEV AGADEZ 765 TAHOUA 3372 DOSSO 2398 TILLABERY 3742 18 400 DIFFA 912 MARADI 3241 ZINDER 3788 NIAMEY 182 ETRANGER 247 TOTAL 18 647 Plan de Déploiement Plan de Déploiement couvrir tous les 18 647 CEV : Sur une superficie de 1 267 000 km2 Avec une population électorale attendue de 9 751 462 Et 3 500 kits (3000 kits fixes et 500 tablettes) ❖ KIT = Valise d’enrôlement constitués de plusieurs composants (PC ou Tablette, lecteur d’empreintes digitales, appareil photo, capteur de signature, scanner, etc…) Le pays est divisé en 2 zones d’intervention (4 régions chacune) et chaque région en 5 aires. -

Participation of Society in Breeding and Conservation Programs for Food Tree Species in Niger (West Africa)

1 PROGRAMA DE DOCTORADO EN CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE SISTEMAS FORESTALES TESIS DOCTORAL: Participation of society in breeding and conservation programs for food tree species in Niger (West Africa) Participación de la sociedad en programas de mejora y conservación de especies forestales alimenticias en Níger (África Occidental) Presentada por María Dolores Agúndez Leal para optar al grado de Doctora por la Universidad de Valladolid Dirigida por: Dr. Mario Soliño Millán Prof. Dr. Ricardo Alía Prof. Dr. Ali Mahamane Palencia, 2018 2 3 4 5 A Antonio y María Cristina, siempre fieles a mi vocación por África. A mis hermanos, María Cristina, Juan y Daniel, y especialmente a Antonio. Te fuiste sin entender bien qué hacía yo allí, ahora ya lo sabes. A África, a su tierra y multiplicidad de culturas, a todos sus hombres y mujeres que sufren crisis de todo tipo, provocadas por una injusticia histórica, actual y global, a la que todos contribuimos. Este trabajo, realizado gracias a la participación de muchas personas pobres, sirva de plegaria por todos ante Dios. 6 7 AGRADECIMIENTOS Esta tesis es el fruto de una ya larga trayectoria de vida profesional, y un reencuentro espiritual. Empecé dando patadas a los piñotes en la provincia de Valladolid, en aquel entonces como técnica de la Brigada 2ª. Era una niña de ciudad que intentaba poner en práctica los escasos conocimientos académicos adquiridos, que de poco me servían en el trato con los agricultores de la tierra castellana. Algo más con los compañeros y con los agentes forestales, al menos teníamos un idioma casi común. -

JPC.CCP Bureau Du Pr6sident

Onchocerciasis Control Programme in the Volta River Basin area Programme de Lutte contre l'Onchocercose dans la Rigion du Bassin de la Volta JOINT PROGRAMME COMMITTEE COMITE CONJOINT DU PROGRAMME Office of the Chairman JPC.CCP Bureau du Pr6sident JOINT PROGRAMME COMMITTEE JPC4.48 Fourth session ORIGINAL: FRENCH Paris, 12-15 December 19 83 October 1983 Provisional agenda item 9 REPUBLIC OF NIGER MINISTRY OF PLANNING DIRECTORATE OF PROGRAMMES AND PLANNING SAY PROJECT: ECONOMIC REPORT MAY 1983 I. INTRODUCTION Itre formulation of a report on socioeconomic development in the areas freed from onchocerciasis shoutd meeE cerEain requirements: it should facilitate an understanding of overall development activiEies under the onchocerciasis control programne; and it should provide more information for contributors of funds ltre report rnight thus be divided into two rnain parts - one part dealing with activities, and the other with proposed projects - and should briefly recapitulate achievements, ongoing projects and future needs. Ilris approach meets the concern for harmonizing the various reports formul-ated by the countries concerned. If such a layout is to be followed, however, this presupposes that the development activities carried out under the progranure in all the counEries concerned show some dynamism. ltris is, unfortunately, not the case, and where Niger, in particular, is concerned a veritable apathy towards Lhe financing of the Say project is at present apparent. Tttus, since it is impossible to give an account of activities carried out under the Say project and designed specifically for the development of the areas freed from onchocerciasis, the invest- ment efforts made by Niger under its nationaL developrnent plan in relation to the Say arrondissement may be described together with achievements under other projects. -

Conservation of Food Tree Species in Niger: Towards a Participatory Approach in Rural Communities

Forest Systems 25(3), e080, 13 pages (2016) eISSN: 2171-9845 http://dx.doi.org/10.5424/fs/2016253-09558 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) RESEARCH ARTICLE OPEN ACCESS Conservation of food tree species in Niger: towards a participatory approach in rural communities Dolores Agúndez*1,2, Soumana Douma3, Javier Madrigal1,2, Almudena Gómez-Ramos4, Barbara Vinceti5, Ricardo Alía1,2 and Ali Mahamane3 1 INIA-CIFOR, Madrid, Spain; 2 Sustainable Forest Management Research Institute Universidad de Valladolid & INIA, Spain; 3 Université de Diffa, Niger; 4 Universidad de Valladolid, Spain; 5 Bioversity International, Rome, Italy Abstract Aim of study: Indigenous woody species play an important role as a complement on the diet of rural populations in Niger, espe- cially in periods of food scarcity. However, these species are nowadays overexploited and management programmes are necessary to conserve them. In order to design a conservation programme for edible woody species, this paper presents a sociological analy- sis about the use of edible woody species and their products during shortage periods in Niger. Area of study: Four villages in two distinct agro-ecological regions were selected to conduct structured enquiries based on focus group discussions and surveys with key informants. Material and Methods: Perceptions of the conservation status of these species were identified; as well the factors affecting food values, perceptions, management and collection practices. Main results: Results show that B. senegalensis was a staple food in the driest areas, and M. crassifolia was used for fodder and human consumption in the most critical situations. The local communities related the drivers of species conservation status spe- cific to the agro-ecological regions, and gender and ethnic differences were also identified. -

Niger AFRICAN DEVELOPMENT BANK Fraternity – Work - Progress ------Prime Minister’S Office ------AFRICAN DEVELOPMENT FUND High Commission for Niger Valley Development

Republic of Niger AFRICAN DEVELOPMENT BANK Fraternity – Work - Progress ------------ ------------------------ Prime Minister’s Office ------------ AFRICAN DEVELOPMENT FUND High Commission for Niger Valley Development "KANDADJI" ECOSYSTEMS REGENERATION AND NIGER VALLEY DEVELOPMENT PROGRAMME (KERNVDP) DETAILED ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT EXECUTIVE SUMMARY January 2008 TABLE OF CONTENTS List of Acronyms.........................................................................................................................i 1. Introduction ........................................................................................................................ 1 2. Description and Rationale of the KERNVDP .................................................................... 1 3. Policy, Legal and Institutional Framework ........................................................................ 3 3.1. Policy Framework ...................................................................................................... 3 3.1.1. Relevant ADB Crosscutting Policies ..................................................................... 3 3.1.2. International Conventions, Protocols, Treaties and Agreements. .......................... 4 3.1.3. Legal Environmental Framework........................................................................... 5 3.1.4. Legal Social Framework ........................................................................................ 5 3.2. Institutional and Administrative Framework ............................................................