Covering New Actors in the Foreign Policy- Making Process Toward Neighbouring Countries

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Counter-Terrorism 1 Counter-Terrorism

Counter-terrorism 1 Counter-terrorism WARNING: Article could not be rendered - ouputting plain text. Potential causes of the problem are: (a) a bug in the pdf-writer software (b) problematic Mediawiki markup (c) table is too wide United States Coast GuardCoast Guard on counter-terrorism patrol in Upper New York Bay. Verrazano-Narrows Bridge in distance spanning The Narrows between Brooklyn (left) and Staten Island (right).TerrorismDefinitions of terrorismDefinitionsHistory of terrorismHistoryList of terrorist incidentsIncidents Counter-terrorism (also spelled counterterrorism) incorporates the practices, Military tacticstactics, techniques, and strategies that governments, militarymilitaries, police departments and corporations adopt to attack terrorist threats and/or acts, both real and imputed.The tactic of terrorism is available to insurgencyinsurgents and governments. Not all insurgents use Fearterror as a tactic, and some choose not to use it because other tactics work better for them in a particular context. Individuals, such as Timothy McVeigh, may also engage in terrorist acts such as the Oklahoma City bombing. If the terrorism is part of a broader insurgency, counter-terrorism may also form a part of a counter-insurgency doctrine, but political, economic, and other measures may focus more on the insurgency than the specific acts of terror. Foreign internal defense (FID) is a term used for programs either to suppress insurgency, or reduce the conditions under which insurgency could develop. Counter-terrorism includes both the detection of potential acts and the response to related events. PlanningUnited States Customs and Border Protection officers, fully armed and armored for a counter-terrorism operationMost counter-terrorism strategies involve an increase in standard police and domestic intelligence. -

The Humanitarian Impact of Drones

THE HUMANITARIAN IMPACT OF DRONES The Humanitarian Impact of Drones 1 THE HUMANITARIAN IMPACT OF DRONES THE HUMANITARIAN IMPACT OF DRONES © 2017 Women’s International League for Peace and Freedom; International Contents Disarmament Institute, Pace University; Article 36. October 2017 The Humanitarian Impact of Drones 1st edition 160 pp 3 Preface Permission is granted for non-commercial reproduction, Cristof Heyns copying, distribution, and transmission of this publication or parts thereof so long as full credit is given to the 6 Introduction organisation and author; the text is not altered, Ray Acheson, Matthew Bolton, transformed, or built upon; and for any reuse or distribution, these terms are made clear to others. and Elizabeth Minor Edited by Ray Acheson, Matthew Bolton, Elizabeth Minor, and Allison Pytlak. Impacts Thank you to all authors for their contributions. 1. Humanitarian Harm This publication is supported in part by a grant from the 15 Foundation Open Society Institute in cooperation with the Jessica Purkiss and Jack Serle Human Rights Initiative of the Open Society Foundations. Cover photography: 24 Country case study: Yemen ©2017 Kristie L. Kulp Taha Yaseen 29 2. Environmental Harm Doug Weir and Elizabeth Minor 35 Country case study: Nigeria Joy Onyesoh 36 3. Psychological Harm Radidja Nemar 48 4. Harm to Global Peace and Security Chris Cole 58 Country case study: Djibouti Ray Acheson 64 Country case study: The Philippines Mitzi Austero and Alfredo Ferrariz Lubang 2 1 THE HUMANITARIAN IMPACT OF DRONES Preface Christof Heyns 68 5. Harm to Governmental It is not difficult to understand the appeal of Transparency Christof Heyns is Professor of Law at the armed drones to those engaged in war and other University of Pretoria. -

Freedom in the World 2016 Philippines

Philippines Page 1 of 8 Published on Freedom House (https://freedomhouse.org) Home > Philippines Philippines Country: Philippines Year: 2016 Freedom Status: Partly Free Political Rights: 3 Civil Liberties: 3 Aggregate Score: 65 Freedom Rating: 3.0 Overview: A deadly gun battle in January, combined with technical legal challenges, derailed progress in 2015 on congressional ratification of the Bangsamoro Basic Law (BLL), under which a new self-governing region, Bangsamoro, would replace and add territory to the current Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). The BLL was the next step outlined in a landmark 2014 peace treaty between the government and the Moro Islamic Liberation Front (MILF), the country’s largest rebel group. The agreement, which could end more than 40 years of separatist violence among Moros, as the region’s Muslim population is known, must be approved by Congress and in a referendum in Mindanao before going into effect. President Benigno “Noynoy” Aquino’s popularity suffered during the year due to his role in the January violence—in which about 70 police, rebels, and civilians were killed—and ongoing corruption. Presidential and legislative elections were scheduled for 2016. In October, the Permanent Court of Arbitration in The Hague, the Netherlands, ruled that it had jurisdiction to hear a case filed by the Philippines regarding its dispute with China over territory in the South China Sea, despite objections from China. Political Rights and Civil Liberties: https://freedomhouse.org/print/48102 4/19/2018 Philippines Page 2 of 8 Political Rights: 27 / 40 (+1) [Key] A. Electoral Process: 9 / 12 The Philippines’ directly elected president is limited to a single six-year term. -

107 Jati, Vol

Azrul Nor Fadzilah, Hanizah Idris - Perubahan Peranan Tentera Laut PERUBAHAN PERANAN TENTERA LAUT DAN AGENSI-AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM LAIN DI MALAYSIA DALAM MENGAWAL PERAIRAN NEGARA PADA ABAD KE-21 Changes in the Role of the Navy and Other Maritime Enforcement Agencies in Malaysia in Regulating National Waters in the 21st Century Azrul Nor Fadzilah & Hanizah Idris ABSTRACT The end of Cold War marked changes in the context of peace and security in the seas as it happens up to this day. The most obvious is the conflict transition opportunities that allow wars to break out. Although the Cold War has ended, other various challenges have emerged from the rapid increase of maritime criminal activities including smuggling of drugs, smuggling of humans and arms, illegal fishing, illegal waste dumping, and sea robbery and piracy. This led sovereign countries including Malaysia to enforce laws in the seas. The expansion of a country’s sea boundaries stretching 200 nautical miles, forms the Exclusive Economic Zone (EEZ) from the boundary baseline of each countries allow these respective countries including Malaysia to have sovereign rights over the resources in the Continental Shelf. With this responsibility and the role of the naval and other maritime enforcement agencies of many other countries including Malaysia, have began experiencing changes in the field task, expertise, resources and new assets needed to enhance the enforcement and monitoring of the Maritime Zone of Malaysia. For Malaysia, the challenges it faces in the 21st century led to the establishment of Coast Guard Team of Malaysia where all resources and assets can be used and benefit as much as possible in order to protect national security and sovereignty. -

'Battle of Marawi': Death and Destruction in the Philippines

‘THE BATTLE OF MARAWI’ DEATH AND DESTRUCTION IN THE PHILIPPINES Amnesty International is a global movement of more than 7 million people who campaign for a world where human rights are enjoyed by all. Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. We are independent of any government, political ideology, economic interest or religion and are funded mainly by our membership and public donations. © Amnesty International 2017 Except where otherwise noted, content in this document is licensed under a Creative Commons Cover photo: Military trucks drive past destroyed buildings and a mosque in what was the main battle (attribution, non-commercial, no derivatives, international 4.0) licence. area in Marawi, 25 October 2017, days after the government declared fighting over. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode © Ted Aljibe/AFP/Getty Images For more information please visit the permissions page on our website: www.amnesty.org Where material is attributed to a copyright owner other than Amnesty International this material is not subject to the Creative Commons licence. First published in 2017 by Amnesty International Ltd Peter Benenson House, 1 Easton Street London WC1X 0DW, UK Index: ASA 35/7427/2017 Original language: English amnesty.org CONTENTS MAP 4 1. INTRODUCTION 5 2. METHODOLOGY 10 3. BACKGROUND 11 4. UNLAWFUL KILLINGS BY MILITANTS 13 5. HOSTAGE-TAKING BY MILITANTS 16 6. ILL-TREATMENT BY GOVERNMENT FORCES 18 7. ‘TRAPPED’ CIVILIANS 21 8. LOOTING BY ALL PARTIES TO THE CONFLICT 23 9. -

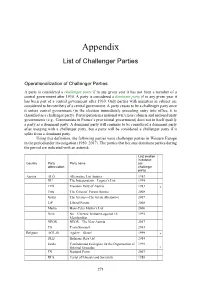

Challenger Party List

Appendix List of Challenger Parties Operationalization of Challenger Parties A party is considered a challenger party if in any given year it has not been a member of a central government after 1930. A party is considered a dominant party if in any given year it has been part of a central government after 1930. Only parties with ministers in cabinet are considered to be members of a central government. A party ceases to be a challenger party once it enters central government (in the election immediately preceding entry into office, it is classified as a challenger party). Participation in a national war/crisis cabinets and national unity governments (e.g., Communists in France’s provisional government) does not in itself qualify a party as a dominant party. A dominant party will continue to be considered a dominant party after merging with a challenger party, but a party will be considered a challenger party if it splits from a dominant party. Using this definition, the following parties were challenger parties in Western Europe in the period under investigation (1950–2017). The parties that became dominant parties during the period are indicated with an asterisk. Last election in dataset Country Party Party name (as abbreviation challenger party) Austria ALÖ Alternative List Austria 1983 DU The Independents—Lugner’s List 1999 FPÖ Freedom Party of Austria 1983 * Fritz The Citizens’ Forum Austria 2008 Grüne The Greens—The Green Alternative 2017 LiF Liberal Forum 2008 Martin Hans-Peter Martin’s List 2006 Nein No—Citizens’ Initiative against -

Why Are Indonesians Prone to Support the Islamic State of Iraq and Syria?

WHY ARE INDONESIANS PRONE TO SUPPORT THE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA? Karen Savitri Universitas Pelita Harapan, Tangerang [email protected] ABSTRACT Negara Islam Irak dan Syam, atau lebih dikenal sebagai ISIS, mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah khilafah, atau negara Islam, dengan Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai Khalifah atau pemimpin atas segala umat Muslim, pada tahun 2014. Dalam aksinya, mereka membunuh banyak orang, merugikan harta benda, serta membuat kerusakan infrastruktur dari wilayah kekuasaannya di Timur Tengah sampai dengan Asia Tenggara. Kabar kekerasan ISIS terdengar melalui media massa, dari internet, dalam artikel berita, dan didiskusikan di media sosial. Namun, dengan segala informasi mengenai kekejaman ISIS, mengapa masih ada orang Indonesia yang mendukung ISIS? Apa yang membuat mereka membenci orang-orang kafir? Apa yang memotivasi mereka untuk berjuang demi ISIS, bahkan sampai rela untuk kehilangan nyawa? Penelitian ini, dengan mengaplikasikan teori konstruktivisme, mendiskusikan kisah sejarah Indonesia dan faktor sosial yang mendasari alasan orang Indonesia mendukung ISIS. Dengan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui interview dan studi literatur dari buku dan artikel penelitian. Peneliti mendiskusikan total 6 (enam) faktor pendorong dan penarik, mulai dari kisah sejarah, radikalisme di Tanah Air, kecendrungan orang Muslim di Indonesia, dan generasi milenial. Keywords: Radicalization, extremism, ISIS, Indonesia 1. Introduction Since the Islamic State of Iraq and Indonesians, including women -

Jemaah Islamiyah (JI)

Jemaah Islamiyah (JI) Name: Jemaah Islamiyah (JI) Type of Organization: Insurgent non-state actor religious terrorist transnational violent Ideologies and Affiliations: Islamist jihadist Qutbist Salafist Sunni takfiri Place of Origin: Indonesia Year of Origin: 1993 (formal establishment) Founder(s): Abu Bakar Bashir and Abdullah Sungkar Places of Operation: Indonesia (primary operations); Malaysia and Singapore (cells); the Philippines, Cambodia, and Thailand (possible operations) Overview As Known As: • Islamic Organization1 • Jema’a Islamiyyah7 • Jemaa Islamiyah2 • Jemaah Islamiah8 • Jema’a Islamiyah3 • Jemaah Islamiya9 • Jemaa Islamiyya4 • Jema’ah Islamiyah10 • Jema’a Islamiyya5 • Jemaah Islamiyyah11 • Jemaa Islamiyyah6 • Jema’ah Islamiyyah12 Executive Summary: Jemaah Islamiyah (JI) is a jihadist group in Southeast Asia that seeks to establish a caliphate in the region through violent means. The group is led by its co-founder, Abu Bakar Bashir, who pledged loyalty to ISIS in July 2014. JI first raised its global profile after carrying out bombings in Bali in 2002 and 2005, killing 202 and 20 people (mostly foreign tourists), respectively.13 Among other violent operations, JI is known for its links to the 1993 World Trade Center bombing as well as the 1995 failed “Bojinka” plot, an attempt to bomb 12 U.S. commercial airlines in the span of two days.14 JI has links to al- Qaeda and the Abu Sayyaf Group (ASG), a Philippines-based terrorist organization.15 1 Jemaah Islamiyah (JI) Analyst J.M. Berger has stated that JI is defunct.16 Nevertheless, the group remains a threat given its extensive network and ties to both ISIS and the Nusra Front. Australian authorities in particular have expressed concern about JI foreign fighters returning to the region. -

Maute Group Dan Jaringan Keluarga Dalam Kelompok Islam Radikal Di Filipina Selatan

MAUTE GROUP DAN JARINGAN KELUARGA DALAM KELOMPOK ISLAM RADIKAL DI FILIPINA SELATAN Putu Agung Nara Indra Prima Satya Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan [email protected] Abstrak Perjalanan konflik antara pemerintah Filipina dengan kelompok-kelompok separatis di Filipina Selatan memunculkan beragam kelompok militan Islam seperti MILF, Abu Sayyaf, dan yang paling mutakhir, Kelompok Maute. Banyaknya kelompok militan yang muncul tersebut berawal dari perpecahan-perpecahan di dalam kelompok-kelompok militan tradisional di Filipina Selatan khususnya MNLF dan MILF. Fenomena perpecahan ini akhirnya memunculkan kelompok-kelompok sempalan yang kerap terlibat pertempuran di antara mereka sendiri. Di sisi lain, kelompok-kelompok tersebut justru memiliki latar belakang ikatan keluarga yang sangat erat. Tulisan ini menyoroti tentang peranan jaringan keluarga di dalam keberadaan kelompok-kelompok militan di Filipina Selatan khususnya Kelompok Maute. Kelompok Maute dapat berkembang pesat karena pendiri dan sebagian besar anggotanya memiliki hubungan keluarga dengan kelompok Moro Islamic Liberation Front. Ikatan keluarga ini akhirnya menjadi pelindung sekaligus faktor penting bagi berkembangnya radikalisme Kelompok Maute. Kata kunci: filipina selatan; kelompok radikal islam; MILF; kelompok maute; ikatan keluarga. Abstract The history of conflict between Philippines government and separatist group in Southern Phillipines area has formed many radical Islamic groups such as, MILF, Abu Sayyaf, and Maute group. The emergence of these groups was caused by the schism in the older militant groups such as MNLF and MILF. However, the disunity of the older militant groups and the emergence of the so called —splinter groups“ finally created conflicts among them. On the other hand, those groups bear resemblance in their family origins. -

Arinternational SPECIAL FORCES and SWAT / CT UNITS

arINTERNATIONAL SPECIAL FORCES And SWAT / CT UNITS ABU DHABI Emirate of Abu Dhabi Police Special Unit ========================================================================================== ALBANIA Minster of defence Naval Commandos Commando Brigade - Comando Regiment, Zall Herr - 4 x Commando Battalions - Special Operations Battalion, Farke - Commando Troop School Ministry of Interior Reparti i Eleminimit dhe Neutralizimit te Elementit te Armatosur (RENEA) Unit 88 Reparti i Operacioneve Speciale (ROS), Durres Unit 77 (CT) Shqiponjat (police) "The Eagles" /Forzat e Nderhyrjes se Shpejte (FNSH) - There are 12 FNSH groups throughout Albania . - Albania is divided into 14 districts called prefectures. There is one FNSH group assigned to 11 of these prefectures Garda Kombetare - National Guards ========================================================================================== ALGERIA Ministry of National Defence Units of the Gendarmerie National Special Intervention Detachment (DSI) / Assault & Rapid Intervention unit Special Brigade Garde Republicaine - Republican Guard (presidential escort honour guard & VIP) Units of the DRS (Research & Security Directorate) (internal security, counter- intelligence) Special Unit of the Service Action GIS, Groupe d’Intervention Sppeciale (Special Intervention Group), Blida Army Units - Saaykaa (Commando & CT), Boughar, Medea Wilaya - One Special Forces/Airborne Divisional HQ - 4 x Airborne Regiments - 18th Elite Para-Commando Regiment ('The Ninjas') - The Special Assault /Airborne/Recon Troops -

GLOBAL JIHAD in SOUTHEAST ASIA Examining the Expansion of the Islamic State and Al-Qaeda

GLOBAL JIHAD IN SOUTHEAST ASIA Examining the expansion of the Islamic State and al-Qaeda Edited by Mona Kanwal Sheikh DIIS · Danish Institute for International Studies The Danish Institute for International Studies is a leading public institute for independent research and analysis of international affairs. We conduct and communicate multidisciplinary research on globalisation, security, development and foreign policy. DIIS aims to use our research results to influence the agenda in research, policy and public debate, and we put great effort into informing policymakers and the public of our results and their possible applications. Defence and Security Studies at DIIS This publication is part of the Defence and Security Studies at DIIS. The aim of these studies is to provide multidisciplinary in-depth knowledge on topics that are central for Danish defence and security policy, both current and long-term. The design and the conclusions of the research under the Defence and Security Studies are entirely independent. Conclusions do not reflect the views of the ministries or any other government agency involved, nor do they constitute an official DIIS position. Additional information about DIIS and our Defence and Security Studies can be found at www.diis.dk GLOBAL JIHAD IN SOUTHEAST ASIA Examining the expansion of the Islamic State and al-Qaeda Mona Kanwal Sheikh Lars Erslev Andersen Nicholas Chan Hara Shintaro This book is published by DIIS as part of the Defence and Security Studies DIIS · Danish Institute for International Studies Østbanegade -

Operation Inherent Resolve Report/Operation Pacific Eagle-Philippines, Report to the United States Congress, January 1, 2018-Mar

LEAD INSPECTOR GENERAL I REPORT TO THE UNITED STATES CONGRESS OVERSEAS CONTINGENCY OPERATIONS OPERATION INHERENT RESOLVE OPERATION PACIFIC EAGLE–PHILIPPINES JANUARY 1, 2018‒MARCH 31, 2018 LEAD INSPECTOR GENERAL MISSION The Lead Inspector General for Overseas Contingency Operations coordinates among the Inspectors General specified under the law to: • Develop a joint strategic plan to conduct comprehensive oversight over all aspects of the contingency operation. • Ensure independent and effective oversight of all programs and operations of the Federal Government in support of the contingency operation through either joint or individual audits, inspections, and investigations. • Promote economy, efficiency, and effectiveness and prevent, detect, and deter fraud, waste, and abuse. • Perform analyses to ascertain the accuracy of information provided by Federal agencies relating to obligations and expenditures, costs of programs and projects, accountability of funds, and the award and execution of major contracts, grants, and agreements. • Report quarterly and biannually to the Congress and the public on the contingency operation and activities of the Lead Inspector General. (Pursuant to sections 2, 4, and 8L of the Inspector General Act of 1978) FOREWORD We are pleased to submit the Lead Inspector General (Lead IG) quarterly report to the U.S. Congress on Operation Inherent Resolve (OIR) and Operation Pacific Eagle- Philippines (OPE-P). This is our 13th quarterly report on OIR and 2nd quarterly report on OPE-P, discharging our individual and collective agency oversight responsibilities pursuant to sections 2, 4, and 8L of the Inspector General Act of 1978. The United States launched OIR at the end of 2014 to militarily defeat the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in the Combined Joint Area of Operations in order to enable whole-of-governmental actions to increase regional stability.