Racines Et Patrimoine En Avesnois Http: Bulletin N°1 Janvier 2011

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

L'assainissement Collectif En Sambre Avesnois

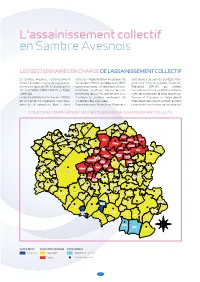

L'assainissement collectif en Sambre Avesnois Les gestionnaires en charge de L’assainissement coLLectif En Sambre Avesnois, l’assainissement partie de l’Agglomération Maubeuge Val sont réunies au sein du Syndicat Inter- collectif est pour une grande majorité des de Sambre (AMVS), qui délègue au SMVS communal d’Assainissement Fourmies- communes (près de 80 %) assuré par le cette compétence. Un règlement d’assai- Wignehies (SIAFW), qui délègue Syndicat Mixte SIDEN-SIAN et sa Régie nissement spécifique s’impose dans les l’assainissement à la société Eau et Force. NOREADE. communes de l’AMVS, permettant ainsi Enfin, les communes de Beaurepaire-sur- SCOTLe Sambre-AvesnoisSyndicat Mixte Val de Sambre (SMVS) d’assurer un meilleur rendement du Sambre et Boulogne sur Helpe gèrent est chargé de la compétence assainisse- traitement des eaux usées. directement leur assainissement en régie Structuresment de compétentes 28 communes, dont et ( 22ou font ) gestionnaires Deux communes, de Fourmies l’assainissement et Wignehies, collectifcommunale, sans passer par un syndicat. structures compétentes et (ou) gestionnaires de L’assainissement coLLectif Houdain- Villers-Sire- lez- Nicole Gussignies Bavay Bettignies Hon- Hergies Gognies- Eth Chaussée Bersillies Vieux-Reng Bettrechies Taisnières- Bellignies sur-Hon Mairieux Bry Jenlain Elesmes Wargnies- La Flamengrie le-Grand Saint-Waast Feignies Jeumont Wargnies- (communeSaint-Waast isolée) Boussois le-Petit Maresches Bavay Assevent Marpent La LonguevilleLa Longueville Maubeuge Villers-Pol Preux-au-Sart (commune -

REDAC Saint Nord-2015-V2.Indd

DU N S O N R I D A S Le dynamisme au quotidien AGENDA 2015 EDITIONS BUCEREP Cet agenda vous est offert par votre Municipalité interdite même partielle strictement BUCEREP - Reproduction : Editions réalisation et Création Editorial En ces périodes difficiles pour tous, le choix du Conseil Municipal a été de baisser les taux de la Taxe d’Habitation et de la Taxe Foncière sur le Non Bâti. Cet effort est le premier d’une longue liste que le Conseil Municipal va s’imposer (économies à plusieurs niveaux de fonctionnement) sans pour autant diminuer les investissements annoncés. Leur programmation, qui a déjà commencé, s’étalera donc sur les 5 années à venir. Une charge en plus est néanmoins venue impacter de façon conséquente notre budget : c’est l’application de la réforme des rythmes scolaires et tant qu’à appliquer cette réforme, nous avons essayé de faire au mieux de nos possibilités. La volonté du Conseil Municipal a été aussi de pénaliser le moins possible les parents dans leur quotidien, tout en faisant des propositions attractives pour leurs enfants. Un bilan sera tiré de cette action. Vous en serez informés et des adaptations seront toujours possibles. Notre volonté à tous est de faire au mieux et d’être donc, toujours à votre écoute. 2015 Christine Basquin MAIRE DE SAINS DU NORD AGENDA VILLE DE SAINS DU NORD 1 L’équipe municipale Le maire Mme Christine BASQUIN a été réélue Maire. L’équipe muni- cipale se compose comme suit : Les adjoints au maire Jean-Pierre DESSAINT : 1er adjoint, chargé des relations avec les commerçants, les artisans, les entreprises et l’intercommunalité ; de l’organisation de la cérémonie des vœux du maire et des cérémonies patriotiques. -

Quelques Outils À Votre Disposition Racines Et Patrimoine En Avesnois

Bulletin N° 29 de septembre 2017 Racines et Patrimoine En Avesnois http://www.rp59.fr B U L L E T I N N°1 JANVIER 2011 Edito C’est la rentrée ; les réunions de Une nouvelle base de données sera l’association ont repris le 6 sep- bientôt mise en ligne. Elle recense- tembre au local de la rue de Mau- ra l’ensemble des soldats morts D A N S CE beuge à Rousies. pour la France, dont les régiments NUMÉRO : ont combattu au début de la guer- De nombreux projets sont en Edito 1 re pour la défense du camp retran- cours. ché de Maubeuge en août et sep- Les outils 1 Les numérisations tout d’abord, tembre 1914. permettant de sauvegarder des VANHALUWYN 2 Vous pouvez nous aider en partici- René, capitaine FFI documents et les mettre à dispo- pant à ces projets, en réalisant le sition des adhérents pour réaliser La guillotine à Solre le 4 dépouillement partiel d’une com- des dépouillements, des articles Château en 1835 mune ou d’une table décennale, en pour le bulletin, pour des brochu- participant au projet de commé- Un étrange baptême à 5 res historiques ou pour des expo- Maubeuge en 1850 moration ou aux numérisations. sitions, ou tout simplement pour Pour cela contactez-moi par mail leurs recherches généalogiques. L’explosion de la pou- 6 ou lors d’une permanence. drière de Falise en Les dépouillements qui complè- Si vous ne souhaitez pas passer 1914 tent notre base de données en par le forum pour demander des Ferrière la Grande: un 8 ligne, permettant de trouver faci- informations et des documents, accident chez Lesaffre lement nos ancêtres. -

COORDINATION LOCALE AUTISME Et

Le territoire concerné correspond à la zone de proximité du Sambre Avesnois, définie par l’ARS : Cantons : Avesnes-sur-Helpe / Bavay / Berlaimont / Haumont / Landrecies / Le Quesnoy / Maubeuge / Solre-le-Château / Trélon Aibes Cerfontaine Forest-en-Cambrésis Marbaix Ruesnes Amfroipret Choisies Fourmies Maresches Sains-du-Nord Anor Clairfayts Frasnoy Maroilles Saint-Aubin Assevent Colleret Ghissignies Marpent Saint-Hilaire-sur-Helpe Audignies Cousolre Glageon Maubeuge Saint-Remy-Chaussée Aulnoye-Aymeries Croix-Caluyau Gognies-Chaussée Mecquignies Saint-Remy-du-Nord COORDINATION LOCALE Avesnelles Damousies Gommegnies Monceau-Saint-Waast Saint-Waast Avesnes-sur-Helpe Dimechaux Grand-Fayt Moustier-en-Fagne Salesches AUTISME et TED Bachant Dimont Gussignies Neuf-Mesnil Sars-Poteries Baives Dompierre-sur-Helpe Hargnies Neuville-en-Avesnois Sassegnies Bas-Lieu Dourlers Haut-Lieu Noyelles-sur-Sambre Sémeries - Sambre Avesnois - Bavay Eccles Hautmont Obies Semousies Beaudignies Éclaibes Hecq Obrechies Sepmeries Beaufort Écuélin Hestrud Ohain Solre-le-Château Beaurepaire-sur-Sambre Élesmes Hon-Hergies Orsinval Solrinnes Beaurieux Englefontaine Houdain-lez-Bavay Petit-Fayt Taisnières-en-Thiérache Bellignies Eppe-Sauvage Jenlain Poix-du-Nord Taisnières-sur-Hon Bérelles Eth Jeumont Pont-sur-Sambre Trélon Situation Berlaimont Étroeungt Jolimetz Potelle Vendegies-au-Bois complexe Compléter, Anticiper un Bermeries Le Favril Landrecies Preux-au-Bois Vieux-Mesnil diversifier Bersillies Feignies Larouillies Preux-au-Sart Vieux-Reng changement Bettignies -

LISTE-DES-ELECTEURS.Pdf

CIVILITE NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE N° Ordinal MADAME ABBAR AMAL 830 A RUE JEAN JAURES 59156 LOURCHES 62678 MADAME ABDELMOUMEN INES 257 RUE PIERRE LEGRAND 59000 LILLE 106378 MADAME ABDELMOUMENE LOUISA 144 RUE D'ARRAS 59000 LILLE 110898 MONSIEUR ABU IBIEH LUTFI 11 RUE DES INGERS 07500 TOURNAI 119015 MONSIEUR ADAMIAK LUDOVIC 117 AVENUE DE DUNKERQUE 59000 LILLE 80384 MONSIEUR ADENIS NICOLAS 42 RUE DU BUISSON 59000 LILLE 101388 MONSIEUR ADIASSE RENE 3 RUE DE WALINCOURT 59830 WANNEHAIN 76027 MONSIEUR ADIGARD LUCAS 53 RUE DE LA STATION 59650 VILLENEUVE D ASCQ 116892 MONSIEUR ADONEL GREGORY 84 AVENUE DE LA LIBERATION 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES 12934 CRF L'ESPOIR DE LILLE HELLEMMES 25 BOULEVARD PAVE DU MONSIEUR ADURRIAGA XIMUN 59260 LILLE 119230 MOULIN BP 1 MADAME AELVOET LAURENCE CLINIQUE DU CROISE LAROCHE 199 RUE DE LA RIANDERIE 59700 MARCQ EN BAROEUL 43822 MONSIEUR AFCHAIN JEAN-MARIE 43 RUE ALBERT SAMAIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35417 MADAME AFCHAIN JACQUELINE 267 ALLEE CHARDIN 59650 VILLENEUVE D ASCQ 35416 MADAME AGAG ELODIE 137 RUE PASTEUR 59700 MARCQ EN BAROEUL 71682 MADAME AGIL CELINE 39 RUE DU PREAVIN LA MOTTE AU BOIS 59190 MORBECQUE 89403 MADAME AGNELLO SYLVIE 77 RUE DU PEUPLE BELGE 07340 colfontaine 55083 MONSIEUR AGNELLO CATALDO Centre L'ADAPT 121 ROUTE DE SOLESMES BP 401 59407 CAMBRAI CEDEX 55082 MONSIEUR AGOSTINELLI TONI 63 RUE DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT 59750 FEIGNIES 115348 MONSIEUR AGUILAR BARTHELEMY 9 RUE LAMARTINE 59280 ARMENTIERES 111851 MONSIEUR AHODEGNON DODEME 2 RUELLE DEDALE 1348 LOUVAIN LA NEUVE - Belgique121345 MONSIEUR -

Living with the Enemy in First World War France

i The experience of occupation in the Nord, 1914– 18 ii Cultural History of Modern War Series editors Ana Carden- Coyne, Peter Gatrell, Max Jones, Penny Summerfield and Bertrand Taithe Already published Carol Acton and Jane Potter Working in a World of Hurt: Trauma and Resilience in the Narratives of Medical Personnel in Warzones Julie Anderson War, Disability and Rehabilitation in Britain: Soul of a Nation Lindsey Dodd French Children under the Allied Bombs, 1940– 45: An Oral History Rachel Duffett The Stomach for Fighting: Food and the Soldiers of the First World War Peter Gatrell and Lyubov Zhvanko (eds) Europe on the Move: Refugees in the Era of the Great War Christine E. Hallett Containing Trauma: Nursing Work in the First World War Jo Laycock Imagining Armenia: Orientalism, Ambiguity and Intervention Chris Millington From Victory to Vichy: Veterans in Inter- War France Juliette Pattinson Behind Enemy Lines: Gender, Passing and the Special Operations Executive in the Second World War Chris Pearson Mobilizing Nature: the Environmental History of War and Militarization in Modern France Jeffrey S. Reznick Healing the Nation: Soldiers and the Culture of Caregiving in Britain during the Great War Jeffrey S. Reznick John Galsworthy and Disabled Soldiers of the Great War: With an Illustrated Selection of His Writings Michael Roper The Secret Battle: Emotional Survival in the Great War Penny Summerfield and Corinna Peniston- Bird Contesting Home Defence: Men, Women and the Home Guard in the Second World War Trudi Tate and Kate Kennedy (eds) -

Bulletin Municipal De La Ville De Recquignies Et Du Hameau De Rocq

Bulletin Municipal de la Ville de Recquignies et du Hameau de Rocq Editorial Les beaux jours approchent et avec eux les petits travaux de printemps, de jardinage mais aussi le plaisir de se retrouver sur la terrasse autour d’un repas ou d’un rafraîchissement. Il ne faut pas, pour autant, oublier le respect du voisinage et se rapprocher de vos voisins pour les informer de vos intentions et d’une éventuelle gêne épisodique. Ce simple geste ne peut que conforter les relations et la vie en société. Les travaux d’investissements prévus dans le cadre du budget se poursuivent avec quelques retards, pour certains, dus aux intempéries et petits problèmes techniques mais les adjoints en charge du suivi sont attentifs au bon déroulement de ceux- ci. La deuxième tranche de la rue Armand Beugnies, de l’impasse Mousset jusque la place des Anciens Combattants de Rocq, va se poursuivre avec le même objectif de réfection totale des trottoirs, de l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, de pose de nouveaux candélabres et la pose d’une gaine pour la mise en place prochaine de la fibre. Dans le même temps un aménagement du parking, tant attendu, face à la salle du Millénaire verra le jour. Pour finaliser cette opération la bande de roulement sera réalisée par le Conseil Régional en fin d’année. Encore quelques désagréments en vue mais je vous fais confiance pour patienter et pallier à ceux-ci. De nouveaux travaux à venir vont pouvoir se réaliser, après le vote du budget fin mars, avec la pose de nouveaux jeux et agrès sur le site de la Feutrerie ce qui finalisera le site, la mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville, des écoles durant les vacances scolaires, du restaurant scolaire, etc. -

Evaluation De La Qualité De L'air À Maubeuge Et Rousies

RAPPORT D'ETUDE Evaluation de la qualité de l’air Maubeuge et Rousies Mesures réalisées en 2013 0 RAPPORT D'ÉTUDE N°08/2014/SV - Campagne de mesures de la qualité de l’air à Rousies et Maubeuge - 2013 1 RAPPORT D'ÉTUDE N°08/2014/SV - Campagne de mesures de la qualité de l’air à Rousies et Maubeuge - 2013 Campagne d'évaluation de la qualité de l'air à Maubeuge et Rousies du 05/04 au 13/05 et du 17/09 au 29/10/2013 Rapport d'étude N°08/2014/SV 60 pages (hors couvertures) Parution : Janvier 2015 Rédacteur Vérificateur Approbateur Nom Sandra Vermeesch Tiphaine Delaunay Nathalie Dufour Fonction Chargée d’Etudes Ingénieur d'Etudes Responsable Etudes Conditions de diffusion Toute utilisation partielle ou totale de ce document doit être signalée par « source d’information : atmo Nord - Pas-de-Calais, rapport d’étude N°08/2014/SV ». Les données contenues dans ce document restant la propriété d’atmo Nord - Pas-de-Calais peuvent être diffusées à d’autres destinataires. atmo Nord - Pas-de-Calais ne peut en aucune façon être tenue responsable des interprétations et travaux intellectuels, publications diverses ou de toute œuvre utilisant ses mesures et ses rapports d’études pour lesquels l’association n’aura pas donné d’accord préalable. Remerciements Nous remercions Monsieur le Maire de la ville de Rousies et Monsieur le Maire de la ville de Maubeuge ainsi que leurs équipes pour leur collaboration à l’installation du dispositif de mesures. 1 RAPPORT D'ÉTUDE N°08/2014/SV - Campagne de mesures de la qualité de l’air à Rousies et Maubeuge - 2013 SOMMAIRE -

Portes Ouvertes Des Ateliers D'artistes

136 58 294 216 285 227 340 56 324 187 98 368 9 381 91 ÉDITORIAL PORTES OUVERTES DES ATELIERS D'ARTISTES Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, rendez-vous artistique incontournable de l’automne, vous donnent à nouveau l’occasion de découvrir la richesse de la création locale, en mettant en lumière le travail des artistes du Nord, du Pas-de- Calais et de Flandre, en Belgique. Près de chez vous, de nombreux artistes vous invitent à leur rendre visite pour découvrir des œuvres surprenantes, dans une grande variété de disciplines : peinture, sculpture, dessin, céramique, photo… Durant trois week-ends, vous pourrez les rencontrer dans l’intimité de leur lieu de création, le meilleur endroit pour les écouter parler de leur art et de leur passion : du 4 au 6 octobre dans le département du Pas-de-Calais du 12 au 13 octobre dans le département du Nord du 18 au 20 octobre en province de Flandre Occidentale (Belgique) Vous trouverez dans ce carnet la liste des artistes et lieux à visiter dans le Nord. Pour préparer votre parcours artistique et découvrir les portraits des artistes participants, rendez-vous sur le site poaa.lenord.fr Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et d’émerveillement ! Jean-René LECERF Sven GATZ Président du Département du Nord Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et de Bruxelles Jean-Claude LEROY Président du Conseil départemental du Katrien BOOGAERTS Pas-de-Calais Coordinateur Kunstwerkt Éditorial 3 VOORWOORD BUREN BIJ KUNSTENAAR Buren bij kunstenaars is een niet te missen kunstevenement. Ook dit najaar kan je kennismaken met beeldende kunstenaars uit de Franse departementen Nord en Pas-de-Calais en uit Vlaanderen! Opnieuw zetten talrijke kunstenaars de deuren van hun atelier open. -

FEDERATION COLOMBOPHILE De La 1Ère REGION CLASSEMENT ARRONDISSEMENT CONCOURS Sur CHEVRAINVILLIER Du 11 Août 2019 Pts EXTREMES : 212000 & 252000 Amat Pig

FEDERATION COLOMBOPHILE de la 1ère REGION CLASSEMENT ARRONDISSEMENT CONCOURS sur CHEVRAINVILLIER du 11 août 2019 Pts EXTREMES : 212000 & 252000 Amat Pig. 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 1,50 3,05 4,60 Sp20 Sp30 Sp50 Rich Trio AS.1 N/D 2/2 2/3 3/5 Doub Mixt AULNOYE 3 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 0 55 32,50 AVESNES 5 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 BACHANT 5 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CATILLON 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 11,60 FOURMIES 8 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 LA LONGUEVILLE 5 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 11,20 LANDRECIES 5 111 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10 0 0 0 0 10 7,90 LE QUESNOY 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 MAUBEUGE 4 123 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 1 10 0 0 0 0 22 15,55 PREUX AU BOIS 3 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 TOTAUX 44 1102 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 1 55 0 0 35 0 144 78,75 44 Amateurs - 1102 JEUNES PIGEONS LACHES à 07h45 Laygnez Alexandre 35 rue de la République 59212 WIGNEHIES Licence N. -

The Experience of Occupation in the Nord, 1914–18

67 v 2 v General misconduct and popular reprisals Three main forms of misconduct involving both men and women can be identified: denunciations, working for the Germans and espi- onage. As with sexual misconduct, there was a strong belief among locals that compatriots engaged in such activities, but the line between perceptions and reality is and was often blurred. Nevertheless, as will be demonstrated, the strength of belief in misconduct and disdain for perceived traitors was so great that the latter were the victims of popular reprisals and revenge during and after the war. Such extreme expressions of the occupied culture, whereby those who breached its norms deserved punishment, suggesting that it was adhered to by more than just the middle classes. Denunciations On 10 June 1915, M. Blin described the ‘sensational’ events taking place at Roubaix’s hôtel de ville. The Germans had installed a ‘locked window display’ accompanied by the following sign: ‘Documents available to the public. Anonymous letters in which the French slander [Blin’s wording] their compatriots.’ Blin was disgusted but perversely hopeful on seeing this, noting, ‘This shameful wound, displayed in broad daylight, this public ridicule of the cowardly accusations expressed in a revolting crudeness, may stop, henceforth, the pens of the villainous individuals who have the shamelessness to employ this procedure unworthy of real French people.’1 The following day, many people came to read the anonymous letters,2 and on 12 June Blin himself took a closer look, remarking: Many curious people stop in front of the display. I note in particular two new letters: the 1st is signed: ‘A soul devoted to your soldiers’ (Is it actually v 67 v James E. -

Page 1 G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN

G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1 . FEBRUAR 1964 AUSGABE IN DEUTSCHER SPRACHE 7. JAHRGANG Nr. 18 INHALT EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT VERORDNUNGEN Verordnung Nr . 7/64/EWG der Kommission vom 29 . Januar 1964 zur Fest legung der Liste der Gemeinden innerhalb der beiderseits der gemeinsamen Grenze zwischen Frankreich und den angrenzenden Mitgliedstaaten fest gelegten Grenzzonen 297/64 Anlage : I. Französisch-belgisches Grenzgebiet : A. Belgische Gemeinden 298/64 B. Französische Gemeinden 304/64 II . Französisch-luxemburgisches Grenzgebiet : A. Luxemburgische Gemeinden 314/64 B. Französische Gemeinden 314/64 III . Französisch-deutsches Grenzgebiet : A. Deutsche Gemeinden 317/64 B. Französische Gemeinden 322/64 IV. Französisch-italienisches Grenzgebiet : A. Italienische Gemeinden 330/64 B. Französische Gemeinden 331/64 3 8083 * — STUDIEN — REIHE ÜBERSEEISCHE ENTWICKLUNGSFRAGEN Nr. 1/1963 — Der Kaffee-, Kakao- und Bananenmarkt der EWG Die im Auftrag der Kommission entstandene Arbeit stammt vom ,, Inra Europe Marketing Research Institute", einem Zusammenschluß verschiedener Forschungs institute des EWG-Raums (Divo-Frankfurt , NSvS-Den Haag, Sema-Paris , Sirme Mailand, Sobemap-Brüssel), und gibt einen Überblick über die augenblickliche Marktlage sowie die voraussichtliche Entwicklung der nächsten Jahre . Die Erzeugnisse, die hier behandelt werden, Kaffee, Kakao, Bananen, stellen einen großen Teil der Exporterlöse der Entwicklungsländer . Die Kommission hat sich entschlossen, diese Arbeit zu veröffentlichen , da sie glaubt, daß sie für öffentliche wie private Stellen in der EWG und den assoziierten Staaten von einigem Interesse sein dürfte. Der Bericht behandelt Einfuhr und Durchfuhr, Verarbeitung, Absatz und Preis bildung und die Ergebnisse einer Verbraucher-Umfrage . Ein Ausblick auf die Ver brauchsentwicklung bis 1970 beschließt das Ganze . Das Werk (226 Seiten , 50 Diagramme) ist in den vier Sprachen der Gemeinschaft erschienen .