Im Tafeljura, Am Oberlauf Der Ergolz

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Chapter the Influence of Nutrients and Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions on the Ecological Footprint of Products

Quantifying effects of physical, chemical and biological stressors in life cycle assessment Hanafiah, M.M (2013). Quantifying the effects of physical, chemical and biological stressors in life cycle assessment. PhD thesis, Radboud University Nijmegen, the Netherlands. © 2013 Marlia Mohd Hanafiah, all rights reserved. Layout: Samsul Fathan Mashor & Marlia Mohd Hanafiah Printed by: S&T Photocopy Center, Bangi Quantifying the effects of physical, chemical and biological stressors in life cycle assessment Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann volgens besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen op dinsdag 2 April 2013 om 15:30 uur precies door Marlia Mohd Hanafiah geboren op 5 September 1980 te Negeri Sembilan, Maleisië Promotoren Prof. dr. ir. A.J. Hendriks Prof. dr. M.A.J. Huijbregts Co-promotor Dr. R.S.E.W. Leuven Manuscriptcommissie Prof. dr. A.M. Breure Prof. dr. A.J.M. Smits Prof. dr. H.C. Moll (Rijksuniversiteit Groningen) Paranimfen Samsul Fathan Mashor Anastasia Fedorenkova Aan Samsul, Sophia en Sarra Table of Contents Chapter 1 Introduction 7 Chapter 2 The influence of nutrients and non-CO2 23 greenhouse gas emissions on the ecological footprint of products Chapter 3 Comparing the ecological footprint with the 48 biodiversity footprint of products Chapter 4 Characterization factors for thermal pollution 69 in freshwater aquatic environments Chapter 5 Characterization factors for water consumption -

Urban and Country Living

UNI NOVA University of Basel Research Magazine — N°131 / May 2018 Dossier Urban and country living. In conversation Debate Album Essay Law and reality. Will hard currency Identifying When others become obsolete? new plant extracts. exclude us. Frick und Frack Nov. 1946, © Gabriel Moulin Studios, San Francisco / Peter Fischli / David Weiss Dr. Hofmann auf dem ersten LSD-Trip I, 1981/ 2013, aus der Serie «Plötzlich diese Übersicht», Emanuel Hoffmann-Stiftung, Geschenk von Peter Fischli 2015, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Tom Bisig, Basel / Giorgio de Chirico L’énigme de la fatalité, 1914, Emanuel Hoffmann-Stiftung, Geschenk der Stifterin Maja Sacher-Stehlin 1953, Depositum in der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Foto: Bisig & Bayer, Basel, © 2017, ProLitteris, Zurich STORIES SHORT BASEL TO IRIS TO VON ROTEN FROM ERASMUS 21.05.18 10. 02. Editorial Team Contributors to this issue Living and working together. Is it still possible to distinguish between life in the city and life in the countryside? Unlike in previous centuries, people in many parts of the world no longer live in clearly 1 2 demarcated areas, but mainly in agglomerations. Here, between homes, industrial buildings, warehouses and highways, the differences between heavily built-up city centers and sparsely populated rural areas have begun to disappear. There are more people living in high-rise apartments on the outskirts than within the former city walls. Increasingly, people are living and working in differ- 34 ent places. More and more people move between city centers and suburbs on a daily basis, commuting in one d irection or the other. The two are becoming less distinct. -

Why Do We Have So Many Different Hydrological Models?

Why do we have so many different hydrological models? A review based on the case of Switzerland Pascal Horton*1, Bettina Schaefli1, and Martina Kauzlaric1 1Institute of Geography & Oeschger Centre for Climate Change Research, University of Bern, Bern, Switzerland ([email protected]) This is a preprint of a manuscript submitted to WIREs Water. 1 Abstract Hydrology plays a central role in applied as well as fundamental environmental sciences, but it is well known to suffer from an overwhelming diversity of models, in particular to simulate streamflow. Based on Switzerland's example, we discuss here in detail how such diversity did arise even at the scale of such a small country. The case study's relevance stems from the fact that Switzerland shows a relatively high density of academic and research institutes active in the field of hydrology, which led to an evolution of hydrological models that stands exemplarily for the diversification that arose at a larger scale. Our analysis summarizes the main driving forces behind this evolution, discusses drawbacks and advantages of model diversity and depicts possible future evolutions. Although convenience seems to be the main driver so far, we see potential change in the future with the advent of facilitated collaboration through open sourcing and code sharing platforms. We anticipate that this review, in particular, helps researchers from other fields to understand better why hydrologists have so many different models. 1 Introduction Hydrological models are essential tools for hydrologists, be it for operational flood forecasting, water resource management or the assessment of land use and climate change impacts. -

Download (9MB)

Beiträge zur Hydrologie der Schweiz Nr. 39 Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie (SGHL) und der Schweizerischen Hydrologischen Kommission (CHy) Daniel Viviroli und Rolf Weingartner Prozessbasierte Hochwasserabschätzung für mesoskalige Einzugsgebiete Grundlagen und Interpretationshilfe zum Verfahren PREVAH-regHQ | downloaded: 23.9.2021 Bern, Juni 2012 https://doi.org/10.48350/39262 source: Hintergrund Dieser Bericht fasst die Ergebnisse des Projektes „Ein prozessorientiertes Modellsystem zur Ermitt- lung seltener Hochwasserabflüsse für beliebige Einzugsgebiete der Schweiz – Grundlagenbereit- stellung für die Hochwasserabschätzung“ zusammen, welches im Auftrag des Bundesamtes für Um- welt (BAFU) am Geographischen Institut der Universität Bern (GIUB) ausgearbeitet wurde. Das Pro- jekt wurde auf Seiten des BAFU von Prof. Dr. Manfred Spreafico und Dr. Dominique Bérod begleitet. Für die Bereitstellung umfangreicher Messdaten danken wir dem BAFU, den zuständigen Ämtern der Kantone sowie dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz). Daten Die im Bericht beschriebenen Daten und Resultate können unter der folgenden Adresse bezogen werden: http://www.hydrologie.unibe.ch/projekte/PREVAHregHQ.html. Weitere Informationen erhält man bei [email protected]. Druck Publikation Digital AG Bezug des Bandes Hydrologische Kommission (CHy) der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (scnat) c/o Geographisches Institut der Universität Bern Hallerstrasse 12, 3012 Bern http://chy.scnatweb.ch Zitiervorschlag -

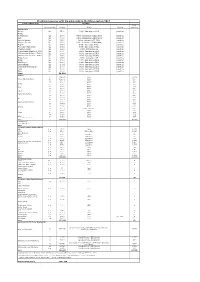

50-Bs Bl Ag So

FAHRPLANJAHR 2020 50.102 Gelterkinden - Kienberg - Salhöhe Stand: 6. November 2019 Montag–Freitag ohne allg. Feiertage ohne 1.5. sowie 2.1. 12001 12005 12011 12013 12017 12023 12027 12037 12039 12047 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 Gelterkinden, Bahnhof 5 33 6 03 6 33 7 03 7 33 8 03 8 33 9 33 10 03 10 33 Gelterkinden, Post 5 34 6 04 6 34 7 04 7 34 8 04 8 34 9 34 10 04 10 34 Gelterkinden, obere Mühle 5 34 6 04 6 34 7 04 7 34 8 04 8 34 9 34 10 04 10 34 Ormalingen, Unterdorf 5 37 6 07 6 37 7 07 7 37 8 07 8 37 9 37 10 07 10 37 Ormalingen, Hemmikerstrasse 7 08 8 38 10 08 Hemmiken, Dorf 7 12 8 42 10 12 Rothenfluh, Asphof 7 14 8 44 10 14 Ormalingen, Oberdorf 5 38 6 08 6 38 7 38 8 08 9 38 10 38 Rothenfluh, Hirschengasse 5 42 6 12 6 42 7 19 7 42 8 12 8 49 9 42 10 19 10 42 Anwil, Dorf 5 47 6 17 6 47 7 24 7 47 8 17 8 54 9 47 10 24 10 47 Kienberg, Hirschen 5 53 6 23 6 53 7 30 7 53 8 23 9 00 9 53 10 30 10 53 Salhöhe 9 07 10 37 12051 12061 12065 12069 12073 12081 12085 12089 12091 12097 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 Gelterkinden, Bahnhof 11 33 12 03 12 40 13 03 13 40 14 03 14 40 15 11 15 40 16 11 Gelterkinden, Post 11 34 12 04 12 41 13 04 13 41 14 04 14 41 15 12 15 41 16 12 Gelterkinden, obere Mühle 11 34 12 04 12 41 13 04 13 41 14 04 14 41 15 12 15 41 16 12 Ormalingen, Unterdorf 11 37 12 07 12 44 13 07 13 44 14 07 14 44 15 15 15 44 16 15 Ormalingen, Hemmikerstrasse 12 45 14 08 15 16 Hemmiken, Dorf 12 49 14 12 15 20 Rothenfluh, Asphof 12 51 14 14 15 22 Ormalingen, Oberdorf 11 38 12 08 13 08 13 45 14 45 15 45 16 16 Rothenfluh, Hirschengasse -

Amtliche Pilzkontrolleurin Der Folgenden Gemeinden: Gelterkinden, Maisprach, Ormalingen, Anwil, Buus, Hemmiken, Oltingen, Ricken

Amtliche Pilzkontrolleurin der folgenden Gemeinden: Gelterkinden, Maisprach, Ormalingen, Anwil, Buus, Hemmiken, Oltingen, Rickenbach, Rothenfluh, Tecknau, Wenslingen CATHERINE MUELLER PILZKONTROLLE Feste Öffnungszeiten während der Jeweils am Samstag und Sonntag, Pilzsaison: von 16.00 bis 19.00 Uhr ab 5. August bis 29. Oktober 2017 Wo: Jundt-Huus, Gelterkinden Ausserhalb der Pilzsaison stehe ich 076 412 08 11 nach telefonischer Anmeldung gern [email protected] zur Verfügung. Die meisten essbaren Pilze gibt es in den Monaten April bis Ende Oktober. Im April schon kann man Morcheln finden. Der Mai schenkt uns ab und an Mairitterlinge. Ab Juni kann man damit rechnen, die wunderbar schmeckenden Pfifferlinge zu finden. Diese Pilzsorte wächst gern in Schonungen, unter Tannen, im Mischwald. Hat man einen größeren Pfifferling entdeckt, kann man damit rechnen, dass weitere kleine daneben stehen, die man sieht, wenn man die Augen weit aufmacht. Pfifferlinge gibt es bis in den Oktober. Im Juli findet man dann auch schon vereinzelt Maronen, Steinpilze oder Rotkappen. Die eigentliche Zeit dieser Sorte von Pilzen geht aber meist erst ab Mitte August los, vorausgesetzt, es ist nicht zu trocken. Ab September gibt es dann die gut schmeckenden Semmelstoppelpilze, die meist an Moos bedeckten Stellen im lichten Kiefernwald oder an Wegrändern zu finden sind. August bis Mitte Oktober hat es die meisten Pilze auch giftige Arten - eben eine sehr grosse Vielfalt. Dann heisst es obacht geben auf die giftigen Doppelgänger der beliebtesten Speisepilze! Bis gegen Ende des Monats Oktober hat der Pilzler meist schon so viele Pilze gefunden, dass er sich einen 'Wintervorrat' anlegen konnte. Gedörrt, gefroren oder eingelegt erfreuen sie dann 'hors saison' das Gourmetherz: Als Sauce zu Pasta und Fleisch oder in der Kartoffelsuppe, im Fondue, im Risotto. -

Gographie Illustre De La Suisse L'usage Des Coles Et Des Familles;

LIBRARY OF CONGRESS. -7^^ @]^t..V.... inîojrig^ :|n Shelf-_-.W_'^... UNITED STATES OF AMERICA. i i k mmmw umm DE LA SUISSE À l'usage DES ÉCOLES ET DES FAMILLES M. WASER PROFESSEUR À l'ÉCOLE NORMALE DE SCHWYTZ TRADUCTION FRANÇAISE PAR LE mxmim scmeuwly DIRECTEUR DES ECOLES A FRIBOURG ,3^ y il/ il i , . EINSIEDELN, NEW-YORK, CINCINNATI & ST. LOUIS CHAELES & NICOLAS BENZIGER FRERES ÉDITEURS- IMPRIMEURS 1882. Copyright 1882 by Benziger Brothers. „AU rights reserued." ^%% ^ PRÉFACE DU TMDIICTEIR. feur la demande de M. M. Benziger, libraires-éditeurs à Einsiedeln, nous avons traduit en français le Manuel illustré de la Géographie de la Suisse que M"". Waser, professeur à Fécole normale de Schwytz, vient de publier en langue allemande. *) Nous sommes persuadé qu^un accueil bienveillant lui est réservé dans les différents établissements d'instruction publique de la Suisse française ainsi que dans les familles. Les manuels de Géographie ne font certes pas défaut dans nos écoles, mais aucun, peut-être, ne répond aussi bien aux exigences de cette branche de renseignement. La description des différentes armoiries, un petit aperçu historique de la Suisse et de chaque canton, de nombreuses et intéressantes vignettes donnent à cet ouvrage un caractère tout particulier que nous ne trouvons pas dans les autres ma- nuels de géographie. Aussi nous n'hésitons pas à déclarer que M"". Waser en élaborant ce travail, et les M. M. Benziger en l'éditant, ont rendu un grand service aux écoles de la Suisse, et nous devons leur en témoigner notre reconnaissance. Fribourg en Juin 188L J. S. -

U10 M Rang Vorname Name JG Verein Total R Sprintw Sprintr 5 Hupfw 5 Hupfr Medizinball W Medizinball R Lauf W Lauf 1 2 3 4 5

U10 M Rang Vorname Name JG Verein Total R_SprintW_SprintR_5 HupfW_5 HupfR_MedizinballW_MedizinballR_Lauf W_Lauf 1 Finley Gaio 1999 Jugi Maisprach 4051 6.09 867 10.10 986 7.97 1293 34.74 905 2 Nico Gysin 1999 TV Ormalingen 3709 6.47 728 10.16 1000 7.00 1080 34.85 901 3 Sven Hirschi 1999 TV Rothenfluh 3074 6.85 589 8.82 705 6.14 891 35.22 889 4 Patrick Bracher 1999 TSV Anwil 2969 6.61 677 8.80 701 6.48 966 43.19 625 5 Rico Güdel 1999 Jugi Böckten 2958 8.08 139 9.33 817 7.50 1190 37.56 812 6 Silvan Pfister 1999 Jugi Maisprach 2819 7.08 505 8.88 718 6.20 904 41.18 692 7 Yves Arnold 1999 Jugi Böckten 2818 6.90 571 8.82 705 5.18 680 36.04 862 8 Gabriel Flühler 1999 Jugi Böckten 2760 6.66 658 8.88 718 4.70 574 37.60 810 9 Adrian Vogt 1999 Jugi Rünenberg 2740 6.71 640 8.28 586 5.48 746 38.89 768 10 Jan Krieg 1999 SC Diegten 2726 7.06 512 8.90 722 4.95 629 36.00 863 11 Ticiano Pedrocchi 1999 Jugi Maisprach 2646 6.82 600 8.21 571 5.50 750 40.17 725 12 Kai Ritter 1999 TV Buus 2633 6.58 688 8.95 733 4.77 589 43.27 623 13 Giuseppe Ricca 1999 TSV Anwil 2619 6.61 677 8.50 634 4.73 581 40.12 727 14 Tobias Rieder 1999 TV Sissach 2575 6.99 538 8.58 652 5.39 726 42.18 659 15 Andri Gerber 2000 TV Rothenfluh 2566 7.01 530 8.02 529 5.32 710 38.00 797 16 Samuel Rickenbacher 1999 TV Zeglingen 2551 6.77 618 8.15 558 4.73 581 38.10 794 17 Elias Kenzelmann 1999 TV Zunzgen 2524 7.11 494 8.00 524 5.27 699 37.70 807 18 Tino Polsini 1999 LA TV Gelterkinden 2474 7.30 424 8.53 641 4.57 545 35.98 864 19 Simon Buser 1999 TV Wenslingen 2470 7.25 442 8.40 612 5.66 785 43.03 -

Stocking Measures with Big Salmonids in the Rhine System 2017

Stocking measures with big salmonids in the Rhine system 2017 Country/Water body Stocking smolt Kind and stage Number Origin Marking equivalent Switzerland Wiese Lp 3500 Petite Camargue B1K3 genetics Rhine Riehenteich Lp 1.000 Petite Camargue K1K2K4K4a genetics Birs Lp 4.000 Petite Camargue K1K2K4K4a genetics Arisdörferbach Lp 1.500 Petite Camargue F1 Wild genetics Hintere Frenke Lp 2.500 Petite Camargue K1K2K4K4a genetics Ergolz Lp 3.500 Petite Camargue K7C1 genetics Fluebach Harbotswil Lp 1.300 Petite Camargue K7C1 genetics Magdenerbach Lp 3.900 Petite Camargue K5 genetics Möhlinbach (Bachtele, Möhlin) Lp 600 Petite Camargue B7B8 genetics Möhlinbach (Möhlin / Zeiningen) Lp 2.000 Petite Camargue B7B8 genetics Möhlinbach (Zuzgen, Hellikon) Lp 3.500 Petite Camargue B7B8 genetics Etzgerbach Lp 4.500 Petite Camargue K5 genetics Rhine Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Old Rhine Lp 2.500 Petite Camargue B2K6 genetics Bachtalbach Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Inland canal Klingnau Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Surb Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Bünz Lp 1.000 Petite Camargue B2K6 genetics Sum 39.300 France L0 269.147 Allier 13457 Rhein (Alt-/Restrhein) L0 142.000 Rhine 7100 La 31.500 Rhine 3150 L0 5.000 Rhine 250 Doller La 21.900 Rhine 2190 L0 2.500 Rhine 125 Thur La 12.000 Rhine 1200 L0 2.500 Rhine 125 Lauch La 5.000 Rhine 500 Fecht und Zuflüsse L0 10.000 Rhine 500 La 39.000 Rhine 3900 L0 4.200 Rhine 210 Ill La 17.500 Rhine 1750 Giessen und Zuflüsse L0 10.000 Rhine 500 La 28.472 Rhine 2847 L0 10.500 Rhine 525 -

Karte Der Erdbebenzonen Und Geologischen Untergrundklassen

Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen 350 000 KARTE DER ERDBEBENZONEN UND GEOLOGISCHEN UNTERGRUNDKLASSEN FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG 1: für Baden-Württemberg 10° 1 : 350 000 9° BAYERN 8° HESSEN RHEINLAND- PFALZ WÜRZBUR G Die Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Baden- Mainz- Groß- Main-Spessart g Wertheim n Württemberg bezieht sich auf DIN 4149:2005-04 "Bauten in deutschen Darmstadt- li Gerau m Bingen m Main Kitzingen – Lastannahmen, Bemessung und Ausführung üblicher Freudenberg Erdbebengebieten Mü Dieburg Ta Hochbauten", herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für Normung e.V.; ub Kitzingen EIN er Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin. RH Alzey-Worms Miltenberg itz Die Erdbebenzonen beruhen auf der Berechnung der Erdbebengefährdung auf Weschn Odenwaldkreis Main dem Niveau einer Nicht-Überschreitenswahrscheinlichkeit von 90 % innerhalb Külsheim Werbach Großrinderfeld Erbach Würzburg von 50 Jahren für nachfolgend angegebene Intensitätswerte (EMS-Skala): Heppenheim Mud Pfrimm Bergst(Bergstraraßeß) e Miltenberg Gebiet außerhalb von Erdbebenzonen Donners- WORMS Tauberbischofsheim Königheim Grünsfeld Wittighausen Gebiet sehr geringer seismischer Gefährdung, in dem gemäß Laudenbach Hardheim des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus rechnerisch die bergkreis Höpfingen Hemsbach Main- Intensität 6 nicht erreicht wird Walldürn zu Golla Bad ch Aisch Lauda- Mergentheim Erdbebenzone 0 Weinheim Königshofen Neustadt Gebiet, in dem gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus Tauber-Kreis Mudau rechnerisch die Intensitäten 6 bis < 6,5 zu erwarten sind FRANKENTHAL Buchen (Odenwald) (Pfalz) Heddes-S a. d. Aisch- Erdbebenzone 1 heim Ahorn RHirschberg zu Igersheim Gebiet, in dem gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus an der Bergstraße Eberbach Bad MANNHEIM Heiligkreuz- S c Ilves- steinach heff Boxberg Mergentheim rechnerisch die Intensitäten 6,5 bis < 7 zu erwarten sind Ladenburg lenz heim Schriesheim Heddesbach Weikersheim Bad Windsheim LUDWIGSHAFEN Eberbach Creglingen Wilhelmsfeld Laxb Rosenberg Erdbebenzone 2 a. -

Hallenmehrkampf2007 1

Jugend B Total R_SprintW_SprintR_5 HupfW_5 HupfR_MedizinballW_MedizinballR_Lauf W_Lauf 1 Janik Mumenthaler 1993 Jugendriege Gelterkinden 2978 5.34 757 13.12 769 10.20 676 72.55 776 2 Luca Freiermuth 1993 LG Oberbaselbiet 2720 5.47 708 12.47 688 10.40 697 78.01 627 3 Philippe Klaus 1992 Turnverein Ormalingen 2650 5.47 708 12.45 685 10.45 702 80.65 555 4 Marco Häcki 1993 LG Oberbaselbiet 2603 5.55 677 12.40 679 9.90 643 78.83 604 5 Luca Serrago 1993 Turnverein Ormalingen 2536 5.67 631 12.28 664 9.80 632 78.66 609 6 Thomas Buess 1993 Turnverein Ormalingen 2316 6.03 494 11.87 613 10.15 670 81.23 539 7 Tony Wirth 1992 Turnverein Ormalingen 2197 5.81 578 10.52 444 11.25 789 86.85 386 8 John Waldmeier 1992 Turnverein Ormalingen 2071 5.88 551 10.80 479 9.25 573 83.84 468 9 Joshua Fluri 1993 LG Oberbaselbiet 2067 5.84 567 11.92 619 9.05 552 88.93 329 10 Giuliano Rickli 1993 Jugendriege TSV Anwil 2021 5.74 605 11.34 546 8.40 482 86.76 388 11 Marco Salathé 1993 Jugendriege TSV Anwil 2004 6.00 506 11.41 555 8.70 514 85.25 429 12 Sven Schaffner 1992 Jugendriege TSV Anwil 1893 6.24 414 11.45 560 10.25 681 92.28 238 13 Oliver Dürrenberger 1993 Jugendriege TSV Anwil 1885 5.91 540 10.85 485 8.00 439 85.54 421 14 Lukas Sager 1992 Jugendriege Tecknau 1877 5.84 567 11.68 589 8.30 471 91.81 250 15 Marco Lorenzoni 1992 Jugendriege Wenslingen 1824 5.98 513 10.96 499 9.60 611 93.63 201 16 Philipp Gysin 1992 Turnverein Oltingen 1787 6.11 464 10.70 466 9.20 568 90.38 289 17 Fabian Niklaus 1993 Jugendriege TSV Anwil 1689 5.96 521 11.11 518 7.85 422 92.62 228 18 -

Rangliste Steinheben Steinstos

D 4kg J Rang Verein Name Jahrgang 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Bestweite 1 DR Maisprach Räther Julia 1999 5,53 6,38 0 6,38 D 6kg J Rang Verein Name Jahrgang 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Bestweite 1 DTV Thürnen Weber Sabrina 1996 7,45 5,83 7,48 7,48 2 DR Maisprach Strübin Milena 1996 6,64 7,31 6,79 7,31 3 DR Wenslingen Allemann Valentina 1998 7,11 7,12 6,86 7,12 4 DR Hemmiken Hunziker Regula 1998 5,19 6,25 7,00 7,00 5 DR Wenslingen Wirz Andrea 1997 5,88 5,92 6,27 6,27 6 DTV Thürnen Gisin Delia 1998 5,22 4,95 5,9 5,9 7 DTV Thürnen Yahiaoui Leila 1996 5,62 5,31 5,46 5,62 8 DTV Thürnen Sama Cristina 1997 5,21 5,02 5,55 5,55 9 DR Maisprach Räther Julia 1999 4,29 4,18 4,57 4,57 D 6kg Rang Verein Name Jahrgang 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Bestweite Vorrunde Finale 1DR WenslingenSchaeffer Debi 1980 7,98 8,32 8,68 8,68 8,71 2 DTV Thürnen Surer Tanja 1991 7,86 7,69 8,41 8,41 7,99 3 DR Rothenfluh Gass Sabina 1984 8,24 7,26 8,25 8,25 7,95 4 DR Böckten Beugger Silvia 1982 8,54 8,49 8,53 8,54 7,67 5 DR Rothenfluh Meerstetter Fabienne 1989 0,00 9,28 9,05 9,28 Vezicht 6DR LäufelfingenAregger Sabine 1984 7,33 7,88 7,26 7,88 7 DR Böckten Surer Sarah 1988 7,52 7,55 7,85 7,85 8DR OrmalingenHindermann Patricia 1988 7,37 7,06 7,72 7,72 9 DTV Bennwil Brunner Brigitte 1988 6,82 7,56 7,64 7,64 10 DTV Thürnen Imhof Petra 1991 7,33 7,59 7,30 7,59 11 DR Böckten Bongni Claudia 1989 7,31 7,58 7,53 7,58 12 DR Maisprach Imhof Stefanie 1985 7,33 7,53 7,54 7,54 13 DR Wenslingen Allemann Valentina 1998 7,23 7,52 0,00 7,52 14 TV Zunzgen Belser Livia 1987 7,48