Elevage : 2. Les Transhumances

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cameroon Humanitarian Situation Report

SITUATION REPORT MAY-JUNE 2016 Cameroon Humanitarian Situation Report SITUATION IN NUMBERS Highlights 30 June 2016 Cameroon has the highest number of internally displaced persons 194,517 MALNOURISHED CHILDREN and refugees as part of the sub-regional crisis as a result of the 61,262 with Severe Acute Malnutrition ongoing conflict with Boko Haram, following Nigeria. 133,255 with Moderate Acute Malnutrition Since the beginning of 2016, 23,150 children under 5 (including (UNICEF-MOH, SMART 2015) 2,669 refugee children) have been admitted for therapeutic care for severe acute malnutrition (SAM) 259,145 CAR REFUGEES (UNHCR, April 2016) 702 children unaccompanied and separated as a result of the CAR refugee crisis and the Nigeria crisis have been either placed in 64,938 NIGERIAN REFUGEES interim care and/or are receiving appropriate follow-up through 56,830 in the Minawao refugee camp UNICEF support. 3,829 arrived since January 2016 (UNHCR, May 2016) The funding situation remains worrisome which are constraining 116,200 children out of lifesaving activities. Child protection, education, HIV and health remain the most underfunded sectors. UNICEF’s Humanitarian 190,591 INTERNALLY DISPLACED response funding gap is at 83%. PERSONS 83% of displacements caused by the conflict (IOM, DTM April 2016) US$ 31.4 million REQUIRED UNICEF’s Response with partners UNICEF Sector/Cluster 17% funding available in 2016 2016 2016 Cumulative Cumulative UNICEF Cluster 12,000,000 results (#) results (#) Target Target 10,000,000 Number of CAR refugee children 39,000 -

Plan Communal De Développement (PCD) De Tchatibali Est La Feuille De Route Du Développement De Ladite Commune Dans Les Prochaines Années

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix – Travail - Patrie Peace– Work - Fatherland --------------- --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD FAR NORTH REGION --------------- --------------- MAYO DANAY DIVISION DEPARTEMENT DE MAYO DANAY -------------- -------------- TCHATIBALI COUNCIL COMMUNE DE TCHATIBALI -------------- ---------- PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT (PCD) DE TCHATIBALI Réalisé par: GROUPE D’INITIATIVE COMMUNE D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT(GRADEV) B.P. 1235 Garoua. Tél:(237) 99. 79. 49. 60 / 77. 25. 03. 68 / 99. 63 .09. 35. /97. 69. 31. 06 E-mail: [email protected] Financement: PNDP Année: Décembre 2011 i Résumé Le Cameroun, par la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 est devenu un Etat unitaire décentralisé, qui reconnait en son sein les communes en tant que collectivités territoriales décentralisées. La mise en œuvre du processus de décentralisation s’est accélérée avec la promulgation le 22 juillet 2004 des lois N° 2004/017 portant orientation de la décentralisation, N°2004/018 fixant les règles applicables aux communes. Le partenariat avec les secteurs privés national nationaux et étrangers est l’une des articulations majeures du rôle économique de l’Etat préconisée à travers la vision de développement à long terme. Au plan interne, une réforme importante du cadre législatif a été entreprise et le partenariat Etat/ secteur privé est actuellement régi par un cadre juridique articulé autour de la loi N° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat. Comme tous les autre pays de la sous région avait avaient entrepris la politique de développement des populations tout en conjuguant les efforts de celles-ci dans la contribution participative. Cette politique visait également la préparation du pays à la décentralisation. -

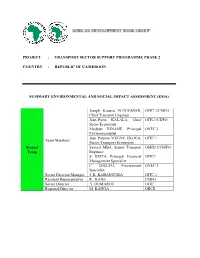

Project : Transport Sector Support Programme Phase 2

PROJECT : TRANSPORT SECTOR SUPPORT PROGRAMME PHASE 2 COUNTRY : REPUBLIC OF CAMEROON SUMMARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Joseph Kouassi N’GUESSAN, OITC.1/CMFO Chief Transport Engineer Jean-Pierre KALALA, Chief OITC1/CDFO Socio-Economist Modeste KINANE, Principal ONEC.3 Environmentalist Jean Paterne MEGNE EKOGA, OITC.1 Team Members Senior Transport Economist Project Samuel MBA, Senior Transport OSHD.2/CMFO Team Engineer S. KEITA, Principal Financial OITC1 Management Specialist C. DJEUFO, Procurement ONEC.3 Specialist Sector Division Manager J. K. KABANGUKA OITC.1 Resident Representative R. KANE CMFO Sector Director A. OUMAROU OITC Regional Director M. KANGA ORCE SUMMARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Programme Name : Transport Sector Support Programme Phase 2 SAP Code: P-CM-DB0-015 Country : Cameroon Department : OITC Division : OITC-1 1. INTRODUCTION This document is a summary of the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) of the Transport Sector Support Programme Phase 2 which involves the execution of works on the Yaounde-Bafoussam-Bamenda road. The impact assessment of the project was conducted in 2012. This assessment seeks to harmonize and update the previous one conducted in 2012. According to national regulations, the Yaounde-Bafoussam-Babadjou road section rehabilitation project is one of the activities that require the conduct of a full environmental and social impact assessment. This project has been classified under Environmental Category 1 in accordance with the African Development Bank’s Integrated Safeguards System (ISS) of July 2014. This summary has been prepared in accordance with AfDB’s environmental and social impact assessment guidelines and procedures for Category 1 projects. -

Republique Du Cameroun Republic of Cameroon Details Des Projets Par Region, Departement, Chapitre, Programme Et Action Extreme N

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON PAIX - TRAVAIL - PATRIE PEACE - WORK - FATHERLAND DETAILS DES PROJETS PAR REGION, DEPARTEMENT, CHAPITRE, PROGRAMME ET ACTION OPERATIONS BOOK PER REGION, DIVISION, HEAD, PROGRAMME AND ACTION Exercice/ Financial year : 2017 Région EXTREME NORD Region FAR NORTH Département DIAMARE Division En Milliers de FCFA In Thousand CFAF Année de Tâches démarrage Localité Montant AE Montant CP Tasks Starting Year Locality Montant AE Montant CP Chapitre/Head MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 07 MINISTRY OF TERRITORIAL ADMINISTRATION AND DECENTRALIZATION PETTE : Reprogrammation des travaux de construction de la sous-préfecture (Phase 1) PETTE 50 000 50 000 2 017 PETTE : Reprogramming of the construction of the Sub-Divisional Office MAROUA: Règlement de la maîtrise d'œuvre pour la construction résidence Préfet MAROUA 5 350 5 350 MAROUA: Payment of the project management of the construction of the residence of 2 017 the SDO MAROUA: Règlement des travaux de la première phase de construction résidence Préfet MAROUA 80 000 80 000 2 017 MAROUA: Payment of the construction of the residence of the SDO Total Chapitre/Head MINATD 135 350 135 350 Chapitre/Head MINISTERE DE LA JUSTICE 08 MINISTRY OF JUSTICE Cour d'Appel de l'Extrême-Nord : Etudes architecturales et géotechniques pour la MAROUA I 40 000 5 000 construction 2 017 Architectural and geotchnical construction studies of the Court of Appeal of Far-North Total Chapitre/Head MINJUSTICE 40 000 5 000 Chapitre/Head MINISTERE DES MARCHES -

Proceedingsnord of the GENERAL CONFERENCE of LOCAL COUNCILS

REPUBLIC OF CAMEROON REPUBLIQUE DU CAMEROUN Peace - Work - Fatherland Paix - Travail - Patrie ------------------------- ------------------------- MINISTRY OF DECENTRALIZATION MINISTERE DE LA DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL Extrême PROCEEDINGSNord OF THE GENERAL CONFERENCE OF LOCAL COUNCILS Nord Theme: Deepening Decentralization: A New Face for Local Councils in Cameroon Adamaoua Nord-Ouest Yaounde Conference Centre, 6 and 7 February 2019 Sud- Ouest Ouest Centre Littoral Est Sud Published in July 2019 For any information on the General Conference on Local Councils - 2019 edition - or to obtain copies of this publication, please contact: Ministry of Decentralization and Local Development (MINDDEVEL) Website: www.minddevel.gov.cm Facebook: Ministère-de-la-Décentralisation-et-du-Développement-Local Twitter: @minddevelcamer.1 Reviewed by: MINDDEVEL/PRADEC-GIZ These proceedings have been published with the assistance of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in the framework of the Support programme for municipal development (PROMUD). GIZ does not necessarily share the opinions expressed in this publication. The Ministry of Decentralisation and Local Development (MINDDEVEL) is fully responsible for this content. Contents Contents Foreword ..............................................................................................................................................................................5 -

Republique Du Cameroun Republic of Cameroon Details Des Projets Par Region, Departement, Arrondissement, Chapitre, Programme Et

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON PAIX - TRAVAIL - PATRIE PEACE - WORK - FATHERLAND DETAILS DES PROJETS PAR REGION, DEPARTEMENT, ARRONDISSEMENT, CHAPITRE, PROGRAMME ET ACTION OPERATIONS BOOK PER REGION, DIVISION, SUBDIVISION, HEAD, PROGRAMME AND ACTION Exercice/ Financial year : 2018 Région EXTREME NORD Region FAR NORTH Département DIAMARE Division Arrondissement MAROUA I Subdivision En Milliers de FCFA In Thousand CFAF Année de Tâches démarrage Localité Montant AE Montant CP Tasks Starting Year Locality Montant AE Montant CP Chapitre/Head MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 07 MINISTRY OF TERRITORIAL ADMINISTRATION AND DECENTRALIZATION MAROUA: Réhabilitation des services du Gouverneur de la Région de l'Extrême-Nord DOMAYO 40 000 40 000 2 018 MAROUA: Réhabilitation of Governor's services of Far-North Total Chapitre/Head MINATD 40 000 40 000 Chapitre/Head MINISTERE DE LA JUSTICE 08 MINISTRY OF JUSTICE Prison Centrale de Maroua: travaux de construction d'un mur d'enceinte à l'infirmerie MAROUA I 28 800 28 800 2 018 Central prison of Maroua: construction works of a fell around the health center Total Chapitre/Head MINJUSTICE 28 800 28 800 Chapitre/Head MINISTERE DE LA DEFENSE 13 MINISTRY OF DEFENCE Antenne Semil Maroua: construction PC MAROUA 0 43 000 2 018 Antenna Semil Maroua: construction PC Total Chapitre/Head MINDEF 0 43 000 Chapitre/Head MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE 14 MINISTRY OF ARTS AND CULTURE Appui à l'équipement en collections de Musée de la tradition MOUFOU à Maroua MOUFOU 1 -

Republique Du Cameroun Ministere De L'energie Et De L'eau Contrat D'affermage Du Service Public De L'alimentation En Eau

REPUBLIQUE DU CAMEROUN MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L’EAU CONTRAT D'AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES CENTRES URBAINS ET PERIURBAINS DU CAMEROUN SOMMAIRE TITRE I – RÉGIME DE L'AFFERMAGE............................................................................... 6 Article 1 - Définitions ..............................................................................................................6 Article 2 - Valeur de l’exposé et des annexes..........................................................................9 Article 3 - Objet du Contrat d'Affermage..................................................................................9 Article 4 - Objet de l’Affermage...............................................................................................9 Article 5 - Définition du Périmètre d'Affermage......................................................................10 Article 6 - Révision du Périmètre d'Affermage.......................................................................10 Article 7 - Biens de retour .....................................................................................................10 Article 8 - Régime de Biens de Retour..................................................................................12 Article 9 - Renouvellement des Biens de Retour ...................................................................13 Article 10 - Inventaire des Biens de Retour.............................................................................13 Article 11 - Biens -

Cameroon, Year 2017: Update on Incidents According to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)

CAMEROON, YEAR 2017: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 18 June 2018 Number of reported incidents with at least one fatality Number of reported fatalities National borders: GADM, November 2015b; administrative divisions: GADM, November 2015a; in- cident data: ACLED, June 2018; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 CAMEROON, YEAR 2017: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 18 JUNE 2018 Contents Conflict incidents by category Number of Number of reported fatalities 1 Number of Number of Category incidents with at incidents fatalities Number of reported incidents with at least one fatality 1 least one fatality Violence against civilians 186 146 415 Conflict incidents by category 2 Battles 114 78 281 Development of conflict incidents from 2008 to 2017 2 Strategic developments 53 1 2 Riots/protests 36 2 3 Methodology 3 Remote violence 23 11 21 Conflict incidents per province 4 Total 412 238 722 This table is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, June 2018). Localization of conflict incidents 4 Disclaimer 5 Development of conflict incidents from 2008 to 2017 This graph is based on data from ACLED (datasets used: ACLED, June 2018). 2 CAMEROON, YEAR 2017: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 18 JUNE 2018 Methodology an incident occured, or the provincial capital may be used if only the province is known. Erroneous location data, especially due to identical place names, cannot The data used in this report was collected by the Armed Conflict Location & Event be fully excluded. -

Plan Communal De Developpement De Dziguilao

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE DZIGUILAO PNDP-EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON ------------ --------- Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland ----------- ---------- REGION DE L’EXTREME NORD FAR NORTH REGION ---------- ------------- DEPARTEMENT DU MAYO KANI MAYO KANI DIVISION ------------ ---------- COMMUNE DE DZIGUILAO DZIGUILAO COUNCIL ------------ ---------- PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE DZIGUILAO Réalisé par : Sous le financement du : PROGRAMME NATIONAL DE Tél : 77081397 / 77845027 DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF E-mail : [email protected] CELLULE REGIONALE DE COORDINATION DE L’EXTREME-NORD Septembre 2011 Réalisé par le GIC APD i PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE DZIGUILAO PNDP-EN RESUME 1. Contexte et justification Le Plan Communal de développement (PCD) de Dziguilao s’inscrit dans le cadre global de la recherche de l’amélioration des conditions de vie et de la lutte contre la pauvreté. Cet objectif est au centre du Document de Stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) et la vision 2035. C’est ainsi qu’avec l’aide des partenaires au développement, le Gouvernement a poursuivi avec le Programme National de Développement Participatif (PNDP) dans sa phase II. Ce Programme a pour mission principale de responsabiliser les communes à la base dans le processus progressif de décentralisation ; afin de les rendre acteurs de leur propre développement. Le mode d’intervention du PNDP passe essentiellement par l’élaboration participative du Plan Communal de Développement (PCD). C’est un instrument de prévision et de partenariat. Le PCD est la vision de développement d’une Commune, un guide des actions à mener dans le temps et dans l’espace pour améliorer le cadre de vie des populations. Pour l’accomplissement de sa mission, le PNDP s’appuie sur des organisations relais appelées Organisme d’Appui Local (OAL). -

Cmr Extreme-Nord A0 V1.2 En.Pdf

- Extrême-Nord Region Cameroon 15°E HAm-Doback Kom adu gu KANEM Yobe HKangalom HDoum-Doum LAC !Baga L a c T c h a d HKouloudia "Massakory ! Kukawa H HTourba HADJER-LAMIS Darak Karal Ngoum H ! Tchika ! Blangoua H Karéna Mani ! D2 H Hilé-Alifa H ! D2 Ngarkawa ! Magala Kabir Monguno ! Manawadji Cha ! Ngouma ri ! ! Fadjé Nadji D2 ! ! ! D 1 Dougoumsilio II H D1 Sagmé Bomboyo ! Makary ! Amchilga ! 12°30'N Ngaiwa ! 12°30'N Woulki NDJAMENA ! ) Kaoussé ! ! Kokio D2 Massaguet Dororoya D 1a ! ! D 1 Guéilala Biamo HN'Djamena-Fara ! Digam Fotokol ! H Gamboru! H N1A Bodo Nimia Goulfey ! Amsabang ! ! ! Ngala ! Blamé Mafoufou ! Ngonféla Rann ! ! N1A Sagmé ! Afadé ! ! Ngardoukoum Amfara ! Maltam ! ! N'Djaména BORNO Ngréé \! N1 C H A D N 1 Kousséri Linia ! H Dikwa Maï-ache L O G O N E - H HKoundoul E T - ! Dabanga C H A R I CHARI-BAGUIRMI !Maiduguri N 1 Logone-Birni H N I G E R I A )Mandalia !Banki Lougoun Hinalé H N 1 ! !Bama !Kajeri HLa-Loumia H Waza Boundéri ! Omaka ! N 1 Zina H Am Chidé !Banki ! ! Limani ! M AY O - Kerawa Pulka ! D9 Magdémé S AVA Kolofata ! N14 H ! Gansé ! Kossa Ashigashiya N14 ! ! ! Kourgui D3 Charif-Moussari ! Doulo !Gwoza Djoundé Geldavi ! ! Mora Ch ! Alagarno ar Kouyapé ! i ! Zélévet ! Méké Malika ! ! Mémé Moskota Mozogo ! ! H Baldama Warba H National capital Zouetva ! ! Petté Ouldémé ! Region capital Tourou Ouzal ! Fadaré ! ! Gaboua ! Guelendeng ! Palbara ) Department capital Koza Mouyengué ! H Makilingai D I A M A R É Arrondissement capital H ! Djingliya ! Balda Maga Pouss ! Kilda Seraoua ! H ! H ! Djiddel Region limit Tokombéré -

MINMAP Région De L'extrême-Nord

MINMAP Région de l'Extrême-Nord SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES Nbre de Montant des N° Désignation des MO/MOD N° Page Marchés Marchés 1 Services déconcentrés régionaux 11 333 600 000 3 TOTAL 11 333 600 000 Département du Mayo Sava 2 Services déconcentrés départementaux 10 297 924 000 4 3 Commune de Kolofata 16 400 200 000 5 4 Commune de Mora 27 454 700 000 6 5 Commune de Tokombéré 13 267 600 000 9 TOTAL 66 1 420 424 000 Département du Diamare 6 Services déconcentrés départementaux 1 20 000 000 11 7 Commune de Bogo 21 442 700 000 11 8 Commune de Dargala 12 262 310 000 13 9 Commune de Gazawa 19 308 130 000 15 10 Commune de Maroua I 14 292 150 000 18 11 Commune de Maroua II 17 437 700 000 19 12 Commune de Maroua III 16 321 700 000 21 13 Commune de Meri 25 470 369 286 23 14 Commune de Pette 13 359 380 000 26 15 Commune de Ndoukoula 14 254 130 000 27 TOTAL 152 3 168 569 286 Département du Mayo Tsanaga 16 Services déconcentrés départementaux 7 96 500 000 29 17 Commune de Bourha 20 356 500 000 29 18 Commune de Hina 9 151 200 000 31 19 Commune de Koza 27 645 285 496 32 20 Commune de Mogode 24 511 650 000 35 21 Commune de Mokolo 23 536 830 000 38 22 Commune de Mozogo 14 393 922 656 41 23 Commune de Soulede Roua 11 207 000 000 42 TOTAL 135 2 898 888 152 MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Public Page 1 de 88 MINMAP Région de l'Extrême-Nord SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES Nbre de Montant des N° Désignation des MO/MOD N° Page Marchés Marchés Département du Mayo Danay -

HYDROLOGIE Murettes De Pierre Sèche

ATLAS DE LA PROVINCE EXTRÊME-NORD CAMEROUN Planche 3 dienne. Entre Papata et Fadaré, distants de 30 km, le Motorsolo décrit de nombreux méandres; la pente y est inférieure à 2 ‰ (CADIER, 1970). Le mayo Tsanaga a été, de tous, le mieux étudié (1). Son bassin a une forme allongée en croissant, Mokolo étant à la pointe amont, Maroua se situant au niveau du tiers aval et Bogo à la pointe aval peu avant la dégradation complète du mayo dans le yayré (fig. 2). Compris entre 10°30’ et 10°53’ de latitude nord, 13°42’ et 14°36’ de longitude est, le bassin comprend d’une part les versants orientaux des monts Mandara et en particulier l’es- sentiel des monts Matakam vers Mokolo et, d’autre part à l’est, une large plaine alluviale de Gazawa à Bogo. Le massif montagneux à l’ouest de la longitude de Méri comprend d’abord un relief de forme tabulaire avec des pics épars et des vallées encaissées dans un paysage classique de blocs de granite sombres, empilés, et de cultures sur petites terrasses aménagées par des HYDROLOGIE murettes de pierre sèche. Plus en amont, les montagnes s’élèvent, deviennent plus abruptes. Le bassin culmine à l’hosséré Ziver à 1436 m au nord de Mokolo. Le mayo Tsanaga débouche dans la plaine de Gazawa à Menglia; la plaine reste relative- ment étroite jusqu’à Maroua; sa pente est modérée et est parsemée de quelques reliefs isolés; elle est régulièrement inondée. La dernière barre rocheuse importante à l’est est formée des monts Bouloré, Marouaré et Makabay sur roches vertes d’un volcanisme ancien.