Scarica La Rivista Completa

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Verdi Week on Operavore Program Details

Verdi Week on Operavore Program Details Listen at WQXR.ORG/OPERAVORE Monday, October, 7, 2013 Rigoletto Duke - Luciano Pavarotti, tenor Rigoletto - Leo Nucci, baritone Gilda - June Anderson, soprano Sparafucile - Nicolai Ghiaurov, bass Maddalena – Shirley Verrett, mezzo Giovanna – Vitalba Mosca, mezzo Count of Ceprano – Natale de Carolis, baritone Count of Ceprano – Carlo de Bortoli, bass The Contessa – Anna Caterina Antonacci, mezzo Marullo – Roberto Scaltriti, baritone Borsa – Piero de Palma, tenor Usher - Orazio Mori, bass Page of the duchess – Marilena Laurenza, mezzo Bologna Community Theater Orchestra Bologna Community Theater Chorus Riccardo Chailly, conductor London 425846 Nabucco Nabucco – Tito Gobbi, baritone Ismaele – Bruno Prevedi, tenor Zaccaria – Carlo Cava, bass Abigaille – Elena Souliotis, soprano Fenena – Dora Carral, mezzo Gran Sacerdote – Giovanni Foiani, baritone Abdallo – Walter Krautler, tenor Anna – Anna d’Auria, soprano Vienna Philharmonic Orchestra Vienna State Opera Chorus Lamberto Gardelli, conductor London 001615302 Aida Aida – Leontyne Price, soprano Amneris – Grace Bumbry, mezzo Radames – Placido Domingo, tenor Amonasro – Sherrill Milnes, baritone Ramfis – Ruggero Raimondi, bass-baritone The King of Egypt – Hans Sotin, bass Messenger – Bruce Brewer, tenor High Priestess – Joyce Mathis, soprano London Symphony Orchestra The John Alldis Choir Erich Leinsdorf, conductor RCA Victor Red Seal 39498 Simon Boccanegra Simon Boccanegra – Piero Cappuccilli, baritone Jacopo Fiesco - Paul Plishka, bass Paolo Albiani – Carlos Chausson, bass-baritone Pietro – Alfonso Echevarria, bass Amelia – Anna Tomowa-Sintow, soprano Gabriele Adorno – Jaume Aragall, tenor The Maid – Maria Angels Sarroca, soprano Captain of the Crossbowmen – Antonio Comas Symphony Orchestra of the Gran Teatre del Liceu, Barcelona Chorus of the Gran Teatre del Liceu, Barcelona Uwe Mund, conductor Recorded live on May 31, 1990 Falstaff Sir John Falstaff – Bryn Terfel, baritone Pistola – Anatoli Kotscherga, bass Bardolfo – Anthony Mee, tenor Dr. -

RECORDS SYMPHONIC "POPS" CONCERT Www

RECORDS ferno! through Sento avvampar melt anima. Il presumably to give the listener a rest, for Although my knowledge of night clubs is Trovatore: Di quella pira. Mr. Templeton's well -known improvisatory limited indeed, I can easily understand the Gino Penno (t); Angelo Mercuriali (t). abilities seem inexhaustible. Clean sound, appeal Amalia Rodrigues would have for "Symphony Orchestra and Chorus (Mi- low price make this a good bet for those their clientele -a warm voice, a personality lano)"; Antonio Narducci, cond. who like smart -cabaret duo -pianism. R. E. that comes through, music that is interesting LONDON LD 9117. to-in. $2.95. and unusual, and just the right face and figure. In this record she offers four Portu- Gino Penno is one of the most successful MOTETS OF THE VENETIAN guese fact and four Spanish flamenco songs. of the younger, or postwar, generation of SCHOOL (16th CENTURY) VOL. II The fados include Coimbra, better known in Italian tenors with big voices. His rise to Choir of the Capella di Treviso, Italy. this country as April in Portugal, a number fame from the opera school at La Scala was Under the Direction of Monsignor Giovanni that seems typical of the genre. (She sings immediate and rapid, and last season he D'Alessi. one of its stanzas in English.) The flamenco was engaged by the Metropolitan and sang songs seemed a bit tame to my ears, but Composers: Asola, Croce, Ingegneri, Nasco, here in such operas as La Forzadel Destino, Il perhaps this may make them more acces- Porta, Ruffo, Vecchi, Willaert. -

MACBETH "Ccncierto Sobre Cuatro Ruedos En Si Mayor Muy Sostenlco'de

MACBETH "Ccncierto sobre cuatro ruedos en Si Mayor Muy Sostenlco'de JAGUAR IlRover GRAN TEATRE DEL LICEU Temporada d'òpera 1982/83 ••••• ( - ) Asistaaunaaudiciónen BRITISH MOTORS s A EXPOSICION y VENTAS: P.o San Gervasio, 46-48 - Tels. 211 38 97 - 247 31 37 CONSORCI DEL TALLERES Y RECAMBIOS: Calabria, 36 - Tels. 223 29 14 - 2232924 BARCELONA GRAN TEATRE DEL LICEU Generalitat de Catalunya de Barcelona Agentes: Ajuntament Societat del Gran Teatre del Liceu POLICOMER, S.A. AUTOMOVILES FIGUERAS Gran Via, n? 657 Travesera de Gracia, 81 Tel. 246 14 55 Tels. 218 92 49 .- 217 01 43 ,--� MACBETH Òpera en 4 actes Llibret de F. M. Piavc Música de Giuseppe Verdi JOYERO Diumenge, 13 de febrer de 1983, a les 17 h., funció núm. 30, torn T Dimarts, 15 cie febrer de 1983, a les 21 h., funció núm. 31, torn B Dijous, 17 cie febrer cie 1983, a les 21 h., funció núm. 32, torn C M. Pérez Cabrera. 4 Tel. 201 3300 Barcelona-21 (junta Turó Park) GRAN TEATRE DEL LICEU Barcelona �--I--� MACBETH Macbeth, general de l'exèrcit del rei Duncano: Silvano Carrolli (13 i lSIII) Piera Cappuccilli (l7/II) Banco, general de l'exèrcit del rei Duncano: Justina Díaz Lady Macbeth, esposa de Macbeth: Olivia Stapp Dama de Lady Macbeth: María Uriz Macduff, noble escocés, senyor de Fiff: Lawrence Bakst Malcolm, fill ée Duncano: Josep Ruiz Metge: Ramón Gajas Criat de Macbeth: Jesús Castillón Sicari: Vicenç Esteve Araldo: Jesús Cas tillón Director d'orquestra: Nicola Rescigno bebelin'l Director d'escena: Giuseppe de Tomasi Director del cor: Romano Gandolfi Director adjunt del cor: Vittorio Sicuri Violí concertino: Josep M." Alpiste boutique Directora de ballet. -

Verdi's Macbeth

Verdi’s Macbeth - A Survey of the Major Recordings by Ralph Moore Although Macbeth was still a product of his anni di galera, Verdi was able to expend more time, care and effort over it than he had had for his previous operas, working closely with Piave, his first librettist, then the poet Maffei to ensure that the spirit and even precisely some of the language (translated into Italian, obviously) of his beloved Shakespeare infused the work, and giving his singers close instructions regarding how he wanted it performed. As such, it was a watershed opera, representing a great leap forward in both his music and dramaturgy. He had the further advantage of a star baritone playing the lead role; Felice Varesi enjoyed the greatest success of his career at its premiere in 1847. As a result, despite some stylistic infelicities and a certain incongruity between the earlier, rum-ti-tum style of its original form and the sophistication of the later additions, Macbeth, having largely dropped out of sight until it was revived post WW2, is now deservedly popular and frequently staged. It is today almost invariably heard in the revision which Verdi made for Paris in 1864. One live performance and one studio recording below present the 1847 original; the latter is included here merely for its comedy value. There is also a recording of a live performance given at the Valle d'Itria Festival, Martina Franca in 1997 which I have not heard but by all accounts is not as well sung as the 1978 live recording on Opera Rara. -

I CANTANTI LIRICI E' Colpa Della Passione Per L'opera Se Nei Primi Anni

1 I CANTANTI LIRICI E’ colpa della passione per l’opera se nei primi anni ‘70, quando il mio furore lirico era in fase iperacuta, mi venne in mente di contattare alcuni artisti e di intervistarli. Era un atteggiamento forse infantile: giocavo a fare il giornalista. Giravo con un registratore, una macchina fotografica e una faccia tosta non comune. Cercavo di entrare nei meandri della mente dell’artista lirico, perché avido di notizie su un mondo da me scoperto da pochissimo tempo. Era come andare a lezione privata di “lirica” dai più grandi professori. La mia passione smodata per l’opera fa sì che io ami moltissimo i cantanti: ne conosco molti e li studio, perché sono personaggi strani. Mi affascinava ascoltare in una semplice conversazione quelle “voci” così potenti in scena da sembrare amplificate. Ѐ strano il modo in cui parlano: normale se siamo in due, di solito nel naso, o a bassa voce, se ci sono più persone. Non sono tutti così, ma gran parte usa questa tecnica: forse non se ne accorgono, ed io mi sono ben guardato dal chiederlo, ma ho cercato una spiegazione. A due, nel colloquio diretto, non devono alzare il volume, mentre con più persone è necessario salvaguardare la laringe per cui assumono un tono di voce basso o nasale. I comportamenti poi sono molto curiosi, ci sono quelli talmente loquaci da non fermarsi mai e quelli riservatissimi tanto da essere costretto a rivolgere continue domande per sentirli parlare. Alcuni assumono atteggiamenti ipercritici, altri sviluppano un’aggressività insospettabile: la diffidenza, almeno iniziale, è comune in tutti. -

Fortuna De Verdi No Teatro De São Carlos De Lisboa Nos Séculos XIX E

Fortuna de Verdi no teatro de São Carlos de Lisboa nos séculos XIX e XX Autor(es): Carvalho, Jorge Vaz de Publicado por: Imprensa da Universidade de Coimbra URL persistente: URI:http://hdl.handle.net/10316.2/42426 DOI: DOI:https://doi.org/10.14195/0870-8584_8_2 Accessed : 1-Oct-2021 10:39:34 A navegação consulta e descarregamento dos títulos inseridos nas Bibliotecas Digitais UC Digitalis, UC Pombalina e UC Impactum, pressupõem a aceitação plena e sem reservas dos Termos e Condições de Uso destas Bibliotecas Digitais, disponíveis em https://digitalis.uc.pt/pt-pt/termos. Conforme exposto nos referidos Termos e Condições de Uso, o descarregamento de títulos de acesso restrito requer uma licença válida de autorização devendo o utilizador aceder ao(s) documento(s) a partir de um endereço de IP da instituição detentora da supramencionada licença. Ao utilizador é apenas permitido o descarregamento para uso pessoal, pelo que o emprego do(s) título(s) descarregado(s) para outro fim, designadamente comercial, carece de autorização do respetivo autor ou editor da obra. Na medida em que todas as obras da UC Digitalis se encontram protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos e demais legislação aplicável, toda a cópia, parcial ou total, deste documento, nos casos em que é legalmente admitida, deverá conter ou fazer-se acompanhar por este aviso. impactum.uc.pt digitalis.uc.pt Estudos Italianos em Portugal Instituto Italiano de Cultura de Lisboa Nova Série Nº 8 FORTUNA DE VERDI NO TEATRO DE SÃO CARLOS DE LISBOA NOS SÉCULOS XIX E XX Jorge Vaz de CarValho* Aquele que é considerado unanimemente o maior génio da ópera italiana e um dos maiores compositores da história da música não foi, como Wagner, um formulador de teorias programáticas, nem se afirmou por criações de radicalismo revolucionário. -

1954-55 JOSÉ F. Arquen EL RADI06RAMOFONO DE 6RAN TECNICA CALIOAO MATIZACIO~U~~~A-LMA6NETICAPERFECTA PHILIPS ?,S-- ~ Parfums

D.AHC.ELONA TKMPORADA- IN VIRRNO EMPRESA: 1954-55 JOSÉ F. ARQUEn EL RADI06RAMOFONO DE 6RAN TECNICA CALIOAO MATIZACIO~U~~~A-LMA6NETICAPERFECTA PHILIPS ?,s-- ~ Parfums N.INA RICCI BATJ DORA •·TURMI X 13EH H ENS'' EQUIPADA CON COCTELEHA '·BEHRENS" NOVEOAD oUo/~ para el ESOUI 1955 UNICAMENTE ESTILOGRAFICAS v LAPICEROS DE CALIDAD Parker ·5ry::zr Waterman' s 5HEAFFER5 .fff(¿'RSJUI?P SUPERT MONTBI.I.\Nc Kaweco %/ikan lapic.eros CARAN DAOIE ·SUPER NORMA de 2.3.4.5 y 6 colores Lapiceros de plata, de pla· que de oro y esmalta dos. etc. TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES PIElAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. Plumillas de oro en todos temples ygraduadones Jerse y Henry OREILLER Fabricado por ~d~ Exclusiva PEDREROL y BOFILL Av. Generalísimo Franco, 536 Bar e eI on a - - --------- ~ ------------- -=---- A51 QUEDARA SU ROSTRO ü un PfOduclo 0\lnl como ol ue IRANSPAR!Nlf COMO UN fSPfJO. A LA l'tiMflA APLICAOON que M exbende wavemente ao bre e1 ros1ro, tn4n01 ele produ· condo Dl El. ACTO WIA beU.-... Be&D~ c:WJ&na y trt.nape.recle y una gran atn.Naón de blent!:I1Ar. s.u-. y ehmu\a tu rugoo:clades • do 11 piol mo.ntoméDdola Iota • lozana y etr&diYL • ü ,.. .alm ento 111vta:blo y por f&DlC • ANTISÉPTICO. VIGORIZANTE porl.- • Cvlto on.. ; e:.ea lo piel Sl:A CU Al • YEL ACABADD PERFECTO SEA LA EOAD. COIUIIQUl~ • por toniO UNA !:TERNA JUVEll· • DE SU PEINADO TUD • • Proteqt loo tiKIOO dol ool. ..,., • del mar vumtcoetc. • C.C.tn:.o tu griotu do I& piel • Vu.lve lu ma..tt'Oit hn&s. -

Maria Callas

IN SEARCH OF THE “TRUE” SOUND OF AN ARTIST: A STUDY OF RECORDINGS BY MARIA CALLAS Adriaan Fuchs Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Philosophy (Music Technology) in the Faculty of Arts, Stellenbosch University. APRIL 2006 Supervisor: Mr. T Herbst Co-supervisor: Prof. HJ Vermeulen DECLARATION I, the undersigned, hereby declare that the work contained in this thesis is my own original work and that I have not previously, in its entirety or in part, submitted it at any university for a degree. …………………… …………………… Adriaan Fuchs Date ii ABSTRACT Modern digital signal processing, allowing a much greater degree of flexibility in audio processing and therefore greater potential for noise removal, pitch correction, filtering and editing, has allowed transfer and audio restoration engineers a diversity of ways in which to “improve” or “reinterpret” (in some cases even drastically altering) the original sound of recordings. This has lead to contrasting views regarding the role of the remastering engineer, the nature and purpose of audio restoration and the ethical implications of the restoration process. The influence of audio restoration on the recorded legacy of a performing artist is clearly illustrated in the case of Maria Callas (1923 - 1977), widely regarded not only as one of the most influential and prolific of opera singers, but also one of the greatest classical musicians of all time. EMI, for whom Callas recorded almost exclusively from 1953 - 1969, has reissued her recordings repeatedly, -

Macbeth Verdi

MACBETH VERDI Inici de l’òpera Macbeth de Christof Loy amb Macbeth a escena (Ludovic Tézier) i el seu Servent (Marc Canturri) Fitxa Shakespeare a través de Verdi: 11 53 Macbeth, Otel·lo i Falstaff 12 Repartiment Salvador Oliva Welles, Kurosawa, Amb el teló abaixat Polanski 14 59 Esteve Riambau Argument Cronologia 19 64 Jordi Fernández M. English Synopsis 29 Testimoni 71 Maria Guleghina Sobre la producció 37 Christof Loy Macbeth al Liceu 75 Jaume Tribó Entrevista a 39 Ludovic Tézier Selecció discogràfica Javier Pérez Senz El primer Shakespeare 81 de Verdi 47 Roger Alier Biografies 84 Aina Vega Temporada 2016/17 MACBETH Melodrama en quatre actes. Llibret de Francesco Maria Piave i Andrea Maffei. Estrenes 14 de març de 1847: primera versió al Teatro della Pergola de Florència 21 d’abril de 1865: segona versió (francesa) al Théâtre Lyrique de París 1 de juliol de 1848: Barcelona, Gran Teatre del Liceu 5 d’abril de 2004: darrera representació al Liceu Total de representacions en la programació del Liceu: 106 Octubre 2016 Torn 7 20.00 h H 8 20.00 h C 10 20.00 h A 11 20.00 h PA 13 20.00 h B 14 20.00 h E 16 17.00 h T 19 20.00 h PE 20 20.00 h D 22 20.00 h PB 23 18.00 h F Durada aproximada: 3 h. i 20 min. Uneix-te a la conversa #MacbethLiceu liceubarcelona.cat facebook.com/liceu @liceu_cat @liceu_opera_barcelona 12 pàg. Macbeth, general de l’exèrcit del rei Duncano Ludovic Tézier (7, 10, 13, 16, 20, 23 octubre) Luca Salsi (8, 11, 14, 19, 22 octubre) Banco, general de l’exèrcit del rei Duncano i amic de Macbeth Vitalij Kowaljow (7, 10, 13, 16, 20, 23 octubre) Alessandro Guerzoni (8, 11, 14, 19, 22 octubre) Lady Macbeth Martina Serafin (7, 10, 13, 16, 20, 23 octubre) Tatiana Serjan (8, 11, 14, 19, 22 octubre) Dama de companyia de Lady Macbeth Anna Puche Macduff, noble escocès que encapçalarà la revolta contra Macbeth Saimir Pirgu (7, 10, 13, 16, 20, 23 octubre) Teodor Ilincai (8, 11, 14, 19, 22 octubre) Malcolm, fill del rei Duncano Albert Casals Metge de Lady Macbeth David Sánchez Servent, sicari i herald Marc Canturri MACBETH per Giuseppe Verdi Libretto di F. -

DISCOVIDEOGRAFIA VERDIANA Aggiornamenti 2004-2005

DISCOVIDEOGRAFIA 245 DISCOVIDEOGRAFIA VERDIANA Aggiornamenti 2004-2005 Carlo Marinelli Rispetto a quanto notato nei precedenti “aggiornamenti 2002-2003” si è avvertita, nel biennio successivo, una ripresa di interesse per le pubbli- cazioni in videodischi DVD (Digital Variable Disc), risalite a 26 dalle 14 del biennio precedente, ma rimaste pur sempre piuttosto lontane dalle 36 del biennio 2000-2001. Appare comunque prossima all’estinzione la regi- strazione in studio, sia audio, sia video; in effetti per un’opera completa essa ha raggiunto costi di produzione astronomici, difficilmente recuperabili con le sole vendite. Un incremento non indifferente presenta invece il settore audio del CD, che annovera ben 135 nuove accessioni (che divengono 142 con la Messa da requiem). Le novità vere e proprie (cioè quelle che riguardano le registrazioni dell’ultimo decennio) sono salite a 45 (46 con la Messa da requiem), 3 realizzate in studio e 42 riprese dal vivo. Ben 79 (e 85 con la Messa da requiem) sono le riprese dal vivo anteriori al 1995-2005. Ma a comporre sia gli uni che gli altri addendi seguitano a concorrere soprattutto i riversamenti del “bacino” di nastri registrati di Ed Rosen (“Premiere Opera” negli Stati Uniti, “Lyric Distribution” in Europa), che si rivela — tra l’altro — in continua “prepotente” espansione con l’acquisizione sempre più numerosa di registrazioni da rappresentazioni teatrali o da concerti effettuati nei pochi anni del secolo XXI. Purtroppo le riserve sulla qualità tecnica e sulla completezza informativa di queste edi- zioni rimangono quelle ampiamente esposte negli “aggiornamenti 2002- 2003”. 246 DISCOVIDEOGRAFIA Un’altra conferma viene dal riprodursi di una attenzione particolar- mente concentrata sulle opere di Verdi più “popolari”. -

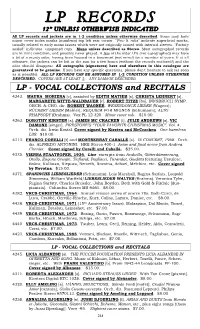

LP RECORDS 12” UNLESS OTHERWISE INDICATED All LP Records and Jackets Are in 1-2 Condition Unless Otherwise Described

LP RECORDS 12” UNLESS OTHERWISE INDICATED All LP records and jackets are in 1-2 condition unless otherwise described. Some may have minor cover index marks (numbers) top left rear corner. "Few lt. rubs" indicate superficial marks, usually related to early mono issues which were not originally issued with internal sleeves. "Factory sealed" indicates unopened copy. Mono unless described as Stereo. Most autographed records are in mint condition, and possibly never played. A few of the older LPs (not autographed) may have a bit of a musty odor, having been housed in a basement (not mine!) for a number of years. If at all offensive, the jackets can be left in the sun for a few hours (without the records enclosed!) and the odor should disappear. All autographs (signatures) here and elsewhere in this catalogue are guaranteed to be genuine. If you have any specific questions, please don’t hesitate to ask (as soon as is possible). ALL LP RECORDS CAN BE ASSUMED IN 1-2 CONDITION UNLESS OTHERWISE DESCRIBED. COVERS ARE AT LEAST 2. ANY DAMAGE DESCRIBED. LP - VOCAL COLLECTIONS and RECITALS 4243. MAURA MORIERA [c], assisted by EDITH MATHIS [s], CHRISTA LEHNERT [s], MARGARETE WITTE-WALDBAUER [c], ROBERT TITZE [bs], INNSBRUCH SYMP. ORCH. & CHO. dir. ROBERT WAGNER. WESENDONCK LIEDER (Wagner); RÜCKERT LIEDER (Mahler); REQUIEM FOR MIGNON (Schumann); ALTO RHAPSODY (Brahms). Vox PL 12.320. Minor cover rub. $10.00. 4263. DOROTHY KIRSTEN [s], JAMES MC CRACKEN [t], JULIE ANDREWS [s], VIC DAMONE [singer]. FIRESTONE’S “YOUR FAVORITE CHRISTMAS MUSIC”. Vol. 4. Orch. dir. Irwin Kostal. Cover signed by Kirsten and McCracken. -

Decca Discography

DECCA DISCOGRAPHY >>I ITALY & Monte Carlo Until the mid-1960s it was taken for granted that the place to record Italian opera was Italy. After a few sessions in Milan (lost to EMI in 1954) and a recording with the Turin Symphony Orchestra during a visit to London in 1947 (AR11722-47), Decca settled on Rome from 1950-70, plus Florence from 1955- 63, with an excursion to Naples in 1964. Monte Carlo followed from 1967-69 and Bologna from 1973-77, but by then London had become the world’s capital for recording operas, whether Italian, French, German or English. Del Monaco was the reigning tenor from 1952-69 and Tebaldi the reigning soprano from 1951-73. Their successors Pavarotti (1964-99) and Sutherland (1959-87) recorded mainly in London and regular sessions in Italy only resumed with Chailly, in Bologna from 1986-93 and Milan since 1995. In the twenty-first century opera recording in Italy has regained something of the status it enjoyed fifty years earlier, though both Bartoli (from 1988) and Flórez (from 1998) have also recorded extensively elsewhere. >RVI VENUES Thirty-eight different venues were used, but only four (those in bold ) hosted ten or more entries, whilst twenty-one were only visited once. Evidently finding satisfactory locations in Bologna and Milan proved difficult. AULA ABSIDALE DI SANTA LUCIA, BOLOGNA, Emilia Romagna (1988), a 300 seat hall set in the apse of a church (1659), was visited twice in 1991-92 to record the local chamber orchestra. Chiesa di SAN GIORGIO POGGIALE, BOLOGNA, Emilia Romagna (1633) was preferred to the opera house for four recordings from 1985-87.