Cowboy Song Constable Londres, 2016

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Whalley Range and Around Key

Edition Winter 2013/14 Winter Edition 2 nd Things about Historical facts, trivia and other things of interest Alexandra Park Manley Hall Primitive Methodist College The blitz 1 9 Wealthy textile merchant 12 Renamed Hartley Victoria College after its 16 The bombs started dropping on The beginning: Designed Samuel Mendel built a 50 benefactor Sir William P Hartley, was opened in Manchester during Christmas 1940 with by Alexander Hennell and the Range room mansion in the 1879 to train men to be religious ministers. homes in the Manley Park area taking opened in 1870, the fully + MORE + | CLUBS SPORTS | PARKS | SCHOOLS | HISTORY | LISTINGS | TRIVIA 1860s, with extensive Now known as Hartley Hall, it is an several direct hits. Terraced houses in public park (named after gardens running beyond independent school. Cromwell Avenue were destroyed and are Princess Alexandra) was an Bury Avenue and as far as noticeable by the different architecture. During oasis away from the smog PC Nicholas Cock, a murder Clarendon Road (pictured air raids people would make their way to a of the city and “served to 13 In the 1870s a policeman was fatally wounded left). Mendel’s business shelter, one of which was (and still is!) 2.5m deter the working men whilst investigating a disturbance at a house collapsed when the Suez under Manley Park and held up to 500 people. of Manchester from the near to what was once the Seymour Hotel. The Origins: Whalley Range was one of Manchester’s, and in fact Canal opened and he was The entrance was at the corner of York Avenue alehouses on their day off”. -

Rolling Stone Magazine's Top 500 Songs

Rolling Stone Magazine's Top 500 Songs No. Interpret Title Year of release 1. Bob Dylan Like a Rolling Stone 1961 2. The Rolling Stones Satisfaction 1965 3. John Lennon Imagine 1971 4. Marvin Gaye What’s Going on 1971 5. Aretha Franklin Respect 1967 6. The Beach Boys Good Vibrations 1966 7. Chuck Berry Johnny B. Goode 1958 8. The Beatles Hey Jude 1968 9. Nirvana Smells Like Teen Spirit 1991 10. Ray Charles What'd I Say (part 1&2) 1959 11. The Who My Generation 1965 12. Sam Cooke A Change is Gonna Come 1964 13. The Beatles Yesterday 1965 14. Bob Dylan Blowin' in the Wind 1963 15. The Clash London Calling 1980 16. The Beatles I Want zo Hold Your Hand 1963 17. Jimmy Hendrix Purple Haze 1967 18. Chuck Berry Maybellene 1955 19. Elvis Presley Hound Dog 1956 20. The Beatles Let It Be 1970 21. Bruce Springsteen Born to Run 1975 22. The Ronettes Be My Baby 1963 23. The Beatles In my Life 1965 24. The Impressions People Get Ready 1965 25. The Beach Boys God Only Knows 1966 26. The Beatles A day in a life 1967 27. Derek and the Dominos Layla 1970 28. Otis Redding Sitting on the Dock of the Bay 1968 29. The Beatles Help 1965 30. Johnny Cash I Walk the Line 1956 31. Led Zeppelin Stairway to Heaven 1971 32. The Rolling Stones Sympathy for the Devil 1968 33. Tina Turner River Deep - Mountain High 1966 34. The Righteous Brothers You've Lost that Lovin' Feelin' 1964 35. -

Gillan, Ian, Band: Live at the Rainbow 1977 (DVD) Page 1 of 2

Sea of Tranquility - Gillan, Ian, Band: Live at the Rainbow 1977 (DVD) Page 1 of 2 Gillan, Ian, Band: Live at the Rainbow 1977 (DVD) The Ian Gillan DVD's keep coming, this one being a 34 minute concert clip from a 1977 appearance at the Rainbow, featuring the Ian Gillan Band. These days many people tend to forget this early band of Gillan's, most remember the harder rocking Gillan that toured extensively and released a handful of powerful albums in the late 70's and early 80's. The IGB were more of a mix of jazz fusion and rock, as opposed to the heavy rock sounds of Gillan, clearly heard on this five song set featuring guitarist Ray Fenwick, keyboard player Colin Towns, bassist John Gustafson, and drummer Mark Nauseef. It's a shame that not more of the band's original material is presented here, as they had a unique sound which paired stunning jazzy arrangements with Gillan's vocal shrieks, which can be heard in full force on "Clear Air Turbulence" and "Money Lender". However, this fusion based sound does not work well at all on Deep Purple classics like "Child In Time", "Smoke on the Water" , and "Woman From Tokyo", especially with Fenwick, who is a fine guitar player in his own right but not very adept at playing songs with heavy riffs. It would have been nice to see and hear him on some other IGB original material rather than the Purple songs, but perhaps this was the only footage that survived from this show. -

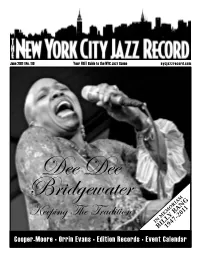

Keeping the Tradition Y B 2 7- in MEMO4 BILL19 Cooper-Moore • Orrin Evans • Edition Records • Event Calendar

June 2011 | No. 110 Your FREE Guide to the NYC Jazz Scene nycjazzrecord.com Dee Dee Bridgewater RIAM ANG1 01 Keeping The Tradition Y B 2 7- IN MEMO4 BILL19 Cooper-Moore • Orrin Evans • Edition Records • Event Calendar It’s always a fascinating process choosing coverage each month. We’d like to think that in a highly partisan modern world, we actually live up to the credo: “We New York@Night Report, You Decide”. No segment of jazz or improvised music or avant garde or 4 whatever you call it is overlooked, since only as a full quilt can we keep out the cold of commercialism. Interview: Cooper-Moore Sometimes it is more difficult, especially during the bleak winter months, to 6 by Kurt Gottschalk put together a good mixture of feature subjects but we quickly forget about that when June rolls around. It’s an embarrassment of riches, really, this first month of Artist Feature: Orrin Evans summer. Just like everyone pulls out shorts and skirts and sandals and flipflops, 7 by Terrell Holmes the city unleashes concert after concert, festival after festival. This month we have the Vision Fest; a mini-iteration of the Festival of New Trumpet Music (FONT); the On The Cover: Dee Dee Bridgewater inaugural Blue Note Jazz Festival taking place at the titular club as well as other 9 by Marcia Hillman city venues; the always-overwhelming Undead Jazz Festival, this year expanded to four days, two boroughs and ten venues and the 4th annual Red Hook Jazz Encore: Lest We Forget: Festival in sight of the Statue of Liberty. -

Liebman Expansions

MAY 2016—ISSUE 169 YOUR FREE GUIDE TO THE NYC JAZZ SCENE NYCJAZZRECORD.COM DAVE LIEBMAN EXPANSIONS CHICO NIK HOD LARS FREEMAN BÄRTSCH O’BRIEN GULLIN Managing Editor: Laurence Donohue-Greene Editorial Director & Production Manager: Andrey Henkin To Contact: The New York City Jazz Record 66 Mt. Airy Road East MAY 2016—ISSUE 169 Croton-on-Hudson, NY 10520 United States Phone/Fax: 212-568-9628 New York@Night 4 Laurence Donohue-Greene: Interview : Chico Freeman 6 by terrell holmes [email protected] Andrey Henkin: [email protected] Artist Feature : Nik Bärtsch 7 by andrey henkin General Inquiries: [email protected] On The Cover : Dave Liebman 8 by ken dryden Advertising: [email protected] Encore : Hod O’Brien by thomas conrad Editorial: 10 [email protected] Calendar: Lest We Forget : Lars Gullin 10 by clifford allen [email protected] VOXNews: LAbel Spotlight : Rudi Records by ken waxman [email protected] 11 Letters to the Editor: [email protected] VOXNEWS 11 by suzanne lorge US Subscription rates: 12 issues, $40 Canada Subscription rates: 12 issues, $45 In Memoriam 12 by andrey henkin International Subscription rates: 12 issues, $50 For subscription assistance, send check, cash or money order to the address above CD Reviews or email [email protected] 14 Staff Writers Miscellany David R. Adler, Clifford Allen, 37 Duck Baker, Fred Bouchard, Stuart Broomer, Thomas Conrad, Ken Dryden, Donald Elfman, Event Calendar 38 Philip Freeman, Kurt Gottschalk, Tom Greenland, Anders Griffen, Alex Henderson, Marcia Hillman, Terrell Holmes, Robert Iannapollo, Suzanne Lorge, Marc Medwin, Ken Micallef, Russ Musto, John Pietaro, Joel Roberts, John Sharpe, Elliott Simon, Andrew Vélez, Ken Waxman Tracing the history of jazz is putting pins in a map of the world. -

Music & Memorabilia Auction May 2019

Saturday 18th May 2019 | 10:00 Music & Memorabilia Auction May 2019 Lot 19 Description Estimate 5 x Doo Wop / RnB / Pop 7" singles. The Temptations - Someday (Goldisc £15.00 - £25.00 3001). The Righteous Brothers - Along Came Jones (Verve VK-10479). The Jesters - Please Let Me Love You (Winley 221). Wayne Cochran - The Coo (Scottie 1303). Neil Sedaka - Ring A Rockin' (Guyden 2004) Lot 93 Description Estimate 10 x 1980s LPs to include Blondie (2) Parallel Lines, Eat To The Beat. £20.00 - £40.00 Ultravox (2) Vienna, Rage In Eden (with poster). The Pretenders - 2. Men At Work - Business As Usual. Spandau Ballet (2) Journeys To Glory, True. Lot 94 Description Estimate 5 x Rock n Roll 7" singles. Eddie Cochran (2) Three Steps To Heaven £15.00 - £25.00 (London American Recordings 45-HLG 9115), Sittin' On The Balcony (Liberty F55056). Jerry Lee Lewis - Teenage Letter (Sun 384). Larry Williams - Slow Down (Speciality 626). Larry Williams - Bony Moronie (Speciality 615) Lot 95 Description Estimate 10 x 1960s Mod / Soul 7" Singles to include Simon Scott With The LeRoys, £15.00 - £25.00 Bobby Lewis, Shirley Ellis, Bern Elliot & The Fenmen, Millie, Wilson Picket, Phil Upchurch Combo, The Rondels, Roy Head, Tommy James & The Shondells, Lot 96 Description Estimate 2 x Crass LPs - Yes Sir, I Will (Crass 121984-2). Bullshit Detector (Crass £20.00 - £40.00 421984/4) Lot 97 Description Estimate 3 x Mixed Punk LPs - Culture Shock - All The Time (Bluurg fish 23). £10.00 - £20.00 Conflict - Increase The Pressure (LP Mort 6). Tom Robinson Band - Power In The Darkness, with stencil (EMI) Lot 98 Description Estimate 3 x Sub Humanz LPs - The Day The Country Died (Bluurg XLP1). -

“I Dig the Fact That Four Guys Can Grab the Same Fretless Bass and Sound

Furthermore, says Marco, different gigs demand different atti - tudes: “When I go into a quartet setup, I know there’s going to be a certain amount of freedom in the bass chair. But if it’s a quintet with keyboard and two guitars, my job is more about ““II ddiigg tthhee ffaacctt tthhaatt ffoouurr locking in with the drums and keeping the bottom heavy, groovy, gguuyyss ccaann ggrraabb tthhee ssaammee and fat.” ffrreettlleessss bbaassss aanndd ssoouunndd Mendoza says his favorite playing style is fingerstyle fretless. “For my money, fretless can be a little more expressive than ttoottaallllyy ddiiffffeerreenntt..”” fretted bass. I dig the fact that four guys can grab the same fretless bass and sound totally different, more so than with frets. I understand that certain genres of music need a fretted sound, but I like to think I excel a little more on the fretless.” Yet some of Mendoza’s best-known work was performed with a pick on four-string fretted bass. “On rock sessions, I end up playing with a pick 90-percent of the time, mainly because that’s what the guitar players want. Most rock guitarists have either worked with bass players who used a pick, or they’ve recorded a lot of the bass tracks themselves using a pick. They appreciate the attack of a pick—the clarity, the ping—especial - ly live. Ted Nugent was that way. So was the Thin Lizzy project. Given the opportunity, I’d rather play with my fingers, but I’ve learned to do both and jump between them.” “I guess I’m a chameleon of sorts,” muses session bassist Marco Mendoza. -

“Whiskey in the Jar”: History and Transformation of a Classic Irish Song Masters Thesis Presented in Partial Fulfillment Of

“Whiskey in the Jar”: History and Transformation of a Classic Irish Song Masters Thesis Presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Graduate School of The Ohio State University By Dana DeVlieger, B.A., M.A. Graduate Program in Music The Ohio State University 2016 Thesis Committee: Graeme M. Boone, Advisor Johanna Devaney Anna Gawboy Copyright by Dana Lauren DeVlieger 2016 Abstract “Whiskey in the Jar” is a traditional Irish song that is performed by musicians from many different musical genres. However, because there are influential recordings of the song performed in different styles, from folk to punk to metal, one begins to wonder what the role of the song’s Irish heritage is and whether or not it retains a sense of Irish identity in different iterations. The current project examines a corpus of 398 recordings of “Whiskey in the Jar” by artists from all over the world. By analyzing acoustic markers of Irishness, for example an Irish accent, as well as markers of other musical traditions, this study aims explores the different ways that the song has been performed and discusses the possible presence of an “Irish feel” on recordings that do not sound overtly Irish. ii Dedication Dedicated to my grandfather, Edward Blake, for instilling in our family a love of Irish music and a pride in our heritage iii Acknowledgments I would like to thank my advisor, Graeme Boone, for showing great and enthusiasm for this project and for offering advice and support throughout the process. I would also like to thank Johanna Devaney and Anna Gawboy for their valuable insight and ideas for future directions and ways to improve. -

What's It Like to Be Black and Irish?

“What’s it like to be black and Irish?” “Like a pint of Guinness.” The above quote is taken from an interview with Phil Lynott, the charismatic lead singer of the Celtic rock band Thin Lizzy, on Gay Byrne’s ‘The Late Late Show’. Lynott’s often playful and bold responses to such questions about his identity served to mask his overwhelming feelings of insecurity and ambivalent sense of belonging. As an illegitimate black child brought up in the 1950s in a strict Catholic family in Crumlin, a working-class district of Dublin, Lynott was seen to have a “paradoxical personality” (Bridgeman, qtd. in Thomson 4): his upbringing imbued him “with an acute sense of national and gender identity” (Smyth 39), yet his skin color and illegitimacy made him the target of racial and social abuse in a predominantly white and conservative Ireland. For Lynott, becoming a rockstar offered an opportunity to reinvent himself and be whoever he wanted to be. While he played up to the rock and roll lifestyle in which he was embedded, Lynott is often considered to have been a man trapped inside a caricature (Thomson 301). Geldof (qtd. in Putterford 182) believes that this rocker persona was Lynott’s ultimate downfall and led to his untimely death at just 36 years of age in 1986. For all his swagger and bravado, behind the mask, Lynott was a troubled, young man searching for a place to belong. While many books have been written about the life of Phil Lynott (e.g. Putterford; Lynott; Thomson), few have drawn attention to the notion of identity and the way in which music provided Lynott with an outlet to explore his self. -

Adams Changes with Students by LYN M

Adams changes with students By LYN M. MUNLEY Student priorities are "The students today seem respect for grades — more the jobs are there on a changing, and the man at the to be a more mature group concern about career devel- qualitative basis, and the "heart of the institution," than I've ever seen," Adams opment and placement. Stu- competition is rough," he Frederick G. Adams, is pick- claims, "We don't have the dents seem to be aware of says. ing up the beat. emotional kinds of issues the economic realities of the Another kind of competi- As vice president for that drain our productive country," Adams says. tion, involving student gov- student affairs and services, energies. We can facilitate "People are more concern- ernment officials, worries Adams has his finger on the the learning of the three r's ed about themselves as indi- Adams. "There's a real pulse of the ujniversity. He is much more easily this way.' viduals. Even in dancing problem with the number of in charge of the human After being at UConn for closer together the concern is working hours the officials aspect of UConn's produc- nearly 10 years, first as reflected. It's healthy," he must expend vis a vis com- tion of educated beings. ombudsman, then in the remarks. peting priorities, such as As an individual, Adams school of allied health, then Adams points to what he their academic studies. I exudes an air of idealism, into administrative duty in 60's has turned into the calls a "competitive renais- wish there were some way to optimism and total involve- 1974, Adams has certainly silence of the 70's. -

Singer of the Hollies and Marks An- Thews.Melissa'ssoulfulversion Should Down Home Funkisstillvery Much a Other Change of Pace for Havens

DEDICATED TO THE NEEDS OF THE MUSIC 'RECORD I SINGLES SLEEPERS ALBUMS BOZ SCAGGS, "LIDO SHUFFLE" (prod. by Joe THIN .LIZZY, "DON'T BELIEVE A WORD" (prod. NATALIE COLE, "UNPREDICTABLE."It Wissert)(writers: B.Scaggs & D. by John Alcock)(writer:P.Lynott) is rare that an artist "arrives" on the Paich) (Boz Scaggs/Hudmar, ASCAP) (RSO/Chappell, ASCAP) (2:18). The scene, estabiishes herself with a first (3:40). One of the best tracks from closest that the group has come to release and :mmediately takes a place Scaggs' much acclaimed "Silk De- the infectious,rockingbadboy among the giants of popdom with every grees" album, this one seems the sound of "The Boys Are BackIn indicatio' being that's where she'll re- most likely contender to follow in Town," this "Johnny The Fox" track main for many years. Such has been.thie' thesuccessfulfootstepsof"Low- has already charted in the U.K. Be- case for Ms. Cole, whose remarkable down." Scaggs' easy going vocal lieveit: the boys are back to stay. growth continues unabated with yet a blazes the way. Columbia 3 10491. Mercury 73892. third Ip. Capitol SO -11600 (6.98). DAVID BOWIE, "SOUND AND VISION" (prod. GENESIS, "YOUR OWN SPECIAL WAY" (prod. JETHRO7JIi.L, "SONGS FROM THE )114K)1.1 -,P - by David Bowie & Tony Visconti) by David Hentschel & Genesis) WOOD." .::te tour of smaller halls re- (writers: David Bowie) (Bewlay Bros./ (writer: Michael Rutherford) (Warner cently completed by Tull has put the Fleur, BMI) (3:00). "The man who Bros., ASCAP) (3:03). The group is group in the proper frame of reference fell to earth" is still one step ahead currently enjoying its biggest album for this latest set. -

Music Great Guitar Gathering (DASOTA)

JACKSONVILLE golfing in north florida entertaining u newspaper free weekly guide to entertainment and more | march 1-7, 2007 | www.eujacksonville.com 2 march 1-7, 2007 | entertaining u newspaper table of contents Cover photo courtesy of World Golf Village feature Golfing In North Florida .............................................................................PAGES 19-23 movies Black Snake Moan (movie review) ...................................................................... PAGE 6 Movies In Theaters This Week .....................................................................PAGES 6-11 Craig Brewer interview (Black Snake Moan) ........................................................ PAGE 7 Seen, Heard, Noted & Quoted ............................................................................. PAGE 7 Reno 911!: Miami (movie review) ....................................................................... PAGE 8 Zodiac (movie review) ........................................................................................ PAGE 9 Amazing Grace (movie review) ....................................................................PAGE 10-11 at home The Departed (DVD review) ............................................................................. PAGE 14 2007 Academy Awards (TV Review) ................................................................ PAGE 15 Video Games ................................................................................................... PAGE 16 food Murray Bros. Caddy Shack .............................................................................PAGES