REPUBLIQUE DU NIGER ---O

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Recent Food Price Developments in Most Vulnerable Countries

RECENT FOOD PRICE DEVELOPMENTS IN MOST VULNERABLE COUNTRIES - ISSUE NO 2, DECEMBER 2008 - This price watch bulletin covers the quarterly period from September to November 2008 . The objective of the bulletin is to provide early warning information on price changes of staple food commodities and their likely impact on the cost of the food basket. Price changes are determined for each country on a quarterly basis. Highlights: • Prices still remain significantly higher compared to last year and long term averages, especially in Eastern and Southern Africa, Asia and Middle East. Overall, the impact on the cost of the food basket remains relatively high. • However, in most of the 36 countries monitored, prices of main staple food commodities have slightly declined over the last three months. • West Africa: Staple food prices were generally stable during the last quarter, except in Benin and Senegal where prices have continued to rise-albeit at a lower rate. The year on year price changes remain higher than changes from long term averages. • East and Southern Africa: The region shows a mixed picture. Half of the countries are still experiencing upward price trends, with significant maize price increases observed in Malawi and Kenya. Prices remain very high compared to their long run averages, especially in the Horn of Africa. The situation remains alarming in Zimbabwe due to hyperinflation . • Asia and Selected Countries: Prices have either remained stable or declined, implying that the cost of food basket in these countries has declined more when compared to other regions such as Africa. However, they remain significantly higher in comparison to the long run averages. -

La Situation De La Communication Pour Le Développement Au Niger (Etat Des Lieux) Tome 1

POLITIQUES ET STRATÉGIES DE COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 6 La situation de la communication pour le développement au Niger (Etat des lieux) Tome 1 Niamey POLITIQUES ET STRATÉGIES DE COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 6 La situation de la communication pour le développement au Niger (Etat des lieux) Tome 1 PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT – PNUD FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE – UNICEF NIGER MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE Groupe de la communication pour le développement Service de la vulgarisation, de l’éducation et de la communication Division de la recherche, de la vulgarisation et de la formation Département du développement durable Rome, 2003 Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Tous droits réservés. Les informations ci-après peuvent être reproduites ou diffusées à des fins éducatives et non commerciales sans autorisation préalable du détenteur des droits d’auteur à condition que la source des informations soit clairement indiquée. Ces informations ne peuvent toutefois pas être reproduites pour la revente ou d’autres fins commerciales sans l’autorisation écrite du détenteur des droits d’auteur. Les demandes d’autorisation -

Rise Baseline Survey Report

SAHEL RESILIENCE LEARNING (SAREL) RISEApril 2013 Baseline Survey Report March 2016 (Revised version) This document was prepared for the United States Agency for International Development. It was prepared by The Mitchell Group, Inc. (TMG). This document was prepared for the United States Agency for International Development, Contract No. AID-625-C-14-00002 Sahel Resilience Learning (SAREL) Project. Prepared by: The Mitchell Group, Inc. with the support of the Institut de Management Conseils et Formation and SAREL Senior M&E Consultant, Dr. John McCauley Principal contacts: Steve Reid, Chief of Party, SAREL, Niamey, Niger, [email protected] Lans Kumalah, Program Coordinator, TMG, Inc., Washington, DC, lansk@the- mitchellgroup.com Implemented by: The Mitchell Group, Inc. 1816 11th Street, NW Washington, DC 20001 Tel: 202-745-1919 The Mitchell Group, Inc. SAREL Project behind ORTN Quartier Issa Béri Niamey, Niger SAHEL RESILIENCE LEARNING PROJECT (SAREL) RISE BASELINE SURVEY REPORT MARCH 2016 (revised version) DISCLAIMER The author’s views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government. TABLE OF CONTENTS LIST OF TABLES ______________________________________________________ vi LIST OF FIGURES _____________________________________________________ ix LIST OF ACRONYMS ___________________________________________________ x EXECUTIVE SUMMARY ________________________________________________ xi SUMMARY OF BASELINE INDICATOR OUTCOMES _________________________ -

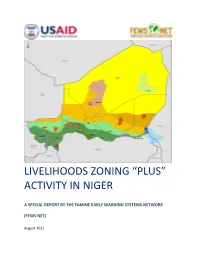

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

BROCHURE Dainformation SUR LA Décentralisation AU NIGER

REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 Imprimerie ALBARKA - Niamey-NIGER Tél. +227 20 72 33 17/38 - 105 - REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 - 1 - - 2 - SOMMAIRE Liste des sigles .......................................................................................................... 4 Avant propos ............................................................................................................. 5 Première partie : Généralités sur la Décentralisation au Niger ......................................................... 7 Deuxième partie : Des élections municipales et régionales ............................................................. 21 Troisième partie : A la découverte de la Commune ......................................................................... 25 Quatrième partie : A la découverte de la Région .............................................................................. 53 Cinquième partie : Ressources et autonomie de gestion des collectivités ........................................ 65 Sixième partie : Stratégies et outils -

Niger Staple Food and Livestock Market Fundamentals. September 2017

NIGER STAPLE FOOD AND LIVESTOCK MARKET FUNDAMENTALS SEPTEMBER 2017 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Chemonics International Inc. for the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), contract number AID-OAA-I-12-00006. The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. FEWS NET NIGER Staple Food and Livestock Market Fundamentals 2017 About FEWS NET Created in response to the 1984 famines in East and West Africa, the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) provides early warning and integrated, forward-looking analysis of the many factors that contribute to food insecurity. FEWS NET aims to inform decision makers and contribute to their emergency response planning; support partners in conducting early warning analysis and forecasting; and provide technical assistance to partner-led initiatives. To learn more about the FEWS NET project, please visit www.fews.net. Disclaimer This publication was prepared under the United States Agency for International Development Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) Indefinite Quantity Contract, AID-OAA-I-12-00006. The authors’ views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States government. Acknowledgements FEWS NET gratefully acknowledges the network of partners in Niger who contributed their time, analysis, and data to make this report possible. Cover photos @ FEWS NET and Flickr Creative Commons. Famine Early Warning Systems Network ii FEWS NET NIGER Staple Food and Livestock Market Fundamentals 2017 Table of Contents Executive Summary .................................................................................................................................................................... -

Stratégie De Développement Rural

République du Niger Comité Interministériel de Pilotage de la Stratégie de Développement Rural Secrétariat Exécutif de la SDR Stratégie de Développement Rural ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF INTEGRE D’APPUI CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL AU NIGER VOLET DIAGNOSTIC DU RÔLE DES ORGANISATIONS PAYSANNES (OP) DANS LE DISPOSITIF ACTUEL D’APPUI CONSEIL Rapport provisoire Juillet 2008 Bureau Nigérien d’Etudes et de Conseil (BUNEC - S.A.R.L.) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 10.600.000 FCFA 970, Boulevard Mali Béro-km-2 - BP 13.249 Niamey – NIGER Tél : +227733821 Email : [email protected] Site Internet : www.bunec.com 1 AVERTISSEMENTS A moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes ci-dessous utilisés dans le rapport ont les significations suivantes : Organisation Rurale (OR) : Toutes les structures organisées en milieu rural si elles sont constituées essentiellement des populations rurales Organisation Paysanne ou Organisation des Producteurs (OP) : Toutes les organisations rurales à caractère associatif jouissant de la personnalité morale (coopératives, groupements, associations ainsi que leurs structures de représentation). Organisation ou structure faîtière: Tout regroupement des OP notamment les Union Fédération, Confédération, associations, réseaux et cadre de concertation. Union : Regroupement d’au moins 2 OP de base, c’est le 1er niveau de structuration des OP. Fédération : C’est un 2ème niveau de structuration des OP qui regroupe très souvent les Unions. Confédération : Regroupement les fédérations des Unions, c’est le 3ème niveau de structuration des OP Membre des OP : Personnes physiques ou morales adhérents à une OP Adhérents : Personnes physiques membres des OP Promoteurs ou structures d’appui ou partenaires : ce sont les services de l’Etat, ONG, Projet ou autres institutions qui apportent des appuis conseil, technique ou financier aux OP. -

«Fichier Electoral Biométrique Au Niger»

«Fichier Electoral Biométrique au Niger» DIFEB, le 16 Août 2019 SOMMAIRE CEV Plan de déploiement Détails Zone 1 Détails Zone 2 Avantages/Limites CEV Centre d’Enrôlement et de Vote CEV: Centre d’Enrôlement et de Vote Notion apparue avec l’introduction de la Biométrie dans le système électoral nigérien. ▪ Avec l’utilisation de matériels sensible (fragile et lourd), difficile de faire de maison en maison pour un recensement, C’est l’emplacement physique où se rendront les populations pour leur inscription sur la Liste Electorale Biométrique (LEB) dans une localité donnée. Pour ne pas désorienter les gens, le CEV servira aussi de lieu de vote pour les élections à venir. Ainsi, le CEV contiendra un ou plusieurs bureaux de vote selon le nombre de personnes enrôlées dans le centre et conformément aux dispositions de création de bureaux de vote (Art 79 code électoral) COLLECTE DES INFORMATIONS SUR LES CEV Création d’une fiche d’identification de CEV; Formation des acteurs locaux (maire ou son représentant, responsable d’état civil) pour le remplissage de la fiche; Remplissage des fiches dans les communes (maire ou son représentant, responsable d’état civil et 3 personnes ressources); Centralisation et traitement des fiches par commune; Validation des CEV avec les acteurs locaux (Traitement des erreurs sur place) Liste définitive par commune NOMBRE DE CEV PAR REGION Région Nombre de CEV AGADEZ 765 TAHOUA 3372 DOSSO 2398 TILLABERY 3742 18 400 DIFFA 912 MARADI 3241 ZINDER 3788 NIAMEY 182 ETRANGER 247 TOTAL 18 647 Plan de Déploiement Plan de Déploiement couvrir tous les 18 647 CEV : Sur une superficie de 1 267 000 km2 Avec une population électorale attendue de 9 751 462 Et 3 500 kits (3000 kits fixes et 500 tablettes) ❖ KIT = Valise d’enrôlement constitués de plusieurs composants (PC ou Tablette, lecteur d’empreintes digitales, appareil photo, capteur de signature, scanner, etc…) Le pays est divisé en 2 zones d’intervention (4 régions chacune) et chaque région en 5 aires. -

Étude De Cas De La Commune Rurale De Tchadoua Au Niger Sitou Lawali, Marc Mormont and Boubacar Yamba

Document generated on 10/01/2021 10:10 a.m. VertigO La revue électronique en sciences de l’environnement Gouvernance et stratégies locales de sécurisation foncière : étude de cas de la commune rurale de Tchadoua au Niger Sitou Lawali, Marc Mormont and Boubacar Yamba Des systèmes alimentaires articulés et transversaux pour une Article abstract sécurité alimentaire With the increasing land challenge, the small farmers have evil to form part of Volume 14, Number 1, May 2014 the process of development. In Niger, the land insecurity is without one of the difficulties which limit the agricultural investment. Starting from an URI: https://id.erudit.org/iderudit/1027968ar investigation carried out into a sample of 80 farmers in the village soil of Maijanguero in the rural district of Tchadoua, this study revealed several See table of contents sources of land insecurity and various practical of securisation implemented by the peasants to protect their land capital. The results show also the difference of the legal formalization and the traditional practices of securisation. The rate of acquisition of the titles and land acts is very weak Publisher(s) owing to the fact that the land commissions encounter difficulties which block Université du Québec à Montréal the massive acquisition of the modern tools of securisation. However, a Éditions en environnement VertigO plurality practice of limited and durable impacts is observed; particularly, the biological fixing, the recourse to the coranic oath, the keeping of collective exploitation, etc. ISSN 1492-8442 (digital) Explore this journal Cite this article Lawali, S., Mormont, M. & Yamba, B. (2014). Gouvernance et stratégies locales de sécurisation foncière : étude de cas de la commune rurale de Tchadoua au Niger. -

Rapport Final

Maitrise d’ouvrage Financement Mise en œuvre Haute autorité à la Union Européenne CARE SOS Civisme Niger Consolidation de la Paix (HACP) Entretien entre le Consultant et la PF de la Commune de Doungou (Département de Matameye / Région de Zinder) ETUDE SUR LA CAPITALISATION DE L’EXPERIENCE DES PLATES F0RMES GENRE DE PREVENTION DES VIOLENCES DANS LES REGIONS DE ZINDER ET MARADI RAPPORT FINAL Elaboré par : Mr Idrissa Y. SAMA, Economiste-Planificateur-Aménagiste, diplômé en Planification Régionale et Développement; Spécialiste en Développement Communautaire et Local, Gouvernance Locale et Suivi-évaluation, Expert en conception et Gestion des projets/programmes Axée sur les Résultats (GAR), Consultant indépendant Décembre 2016 à janvier 2017 1 SOMMAIRE : SIGLES ET ABRÉVIATIONS .................................................................................................. 4 CONTEXTE, JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE ............................................ 5 1. METHODOLOGIE ET ORGANISATION DU TRAVAIL .............................................. 7 1.1. Démarche utilisée ........................................................................................................ 7 1.2. Organisation du travail ................................................................................................ 7 a) Echantillonnage ........................................................................................................... 7 b) Outils de collecte des données .................................................................................... -

Région De Maradi: Département De Madarounfa

Région de Maradi: Département de Madarounfa Guidan Aska Boukoulou Kabouni Karoussa Dan Kadé Guidan Maga Wanderma Algafia Serkin Haoussa Dan Malam Wajé Kankali Dan Outou Dan Fâroû Wakasso Guidan Karou Dâd'in Serki Guidan Salao Takalmawa Koutoumbi Koagoni Tamroro Tchakiré Bourdimi Bankaka Katari Kankari Elhadji Dango May Guijé Dan Bako Saboua Hankâka Guidan Aguidi Guidan Massari Garin Bâk'ô Dangaladima Alkou Dan Tourké Zaourami Légende Dan Koyla Guidan Ara Batakolia Dan Madatchi Kiémro Mijin Yawa Guidan Zagui Mayahi Dan Aïcha Dan Madotchi Malamawa Nagouida Saboua Danaicha Alawa Guidan Madougou Ara Tarim Baréwa Nwala Serkin-Toudou Guidan Moton Day Kaola Tâ-jaé Guidan Goboro Djénia Guidan Achi Tamindawa Tsaguié Diki Guidan RoumdjiKoumchi-Sofoa Berni Guidan Issouf Guidan Kalgô Kouka Dan Wada Koufan Bara Guidan Roumdji Amalka Talala Chadakori Souké Serkin Kangouâ Kané !P Chef lieu de Région Dan Baraouka Kaymou Rijia Dagodi Dâd'in Kôwâ Kalgô Dan Bouzou Gobérawa Garin Gado Bongounji Na-k'i Fad'a Guidan Bouzou Gamji Karazomé Guidan Ana Serkin Bazey Dan Toudou Dan Kori Garin Bogoari Magagui Magazi Dan Kalgô Saraké SabouaDan Bagari Maraké Guidan Neïno Malamawa Labaran Dan Zenké Masaorari Guidan Atchali Dongozawa Chef lieu de Département Jigawa Kirwey Samayna Samâ'îla Serkin D'îyâ Régo Alkâlî Dan TonkouGouroumou Taka Lafia Kaking May Sameykou Hanou Gazané Guidan Massoy Guidandanmalam Zagé Guidan Lifida Satoou Guidan Daoudou Serkin Mak'éra Saounawa Garin Sani Alassawa Konkorey Guidan Dan Mâlam Chef lieu de Commune Katsinawa Arnâ Mouri Mak' aoura Amani -

NIGER - Reference Map

NIGER - Reference Map L I B Y A N A R A B J A M A H I R I Y A ! Tamanrasset 0 100 200 km ! Madama Legend !Djado National capital !Zouar Regional capital Populated place A L G E R I A ! Séguedine International boundary Region boundary I-n-Guezzâm ! Aney ! AGADEZ ! Elevation (meters) Assamakka !Iferouane ! 2,500 - 3,000 Dirkou ! 2,000 - 2,500 ! Arlit 1,500 - 2,000 Bilma ! 1,000 - 1,500 Akokan Fachi 800 - 1,000 ! ! Timia 600 - 800 !Elmeki 400 - 600 ! M A L I !Tabelot Tiguidan Tessoum Aoudouras 200 - 400 ! 0 - 200 Tchirozerine ! ! Dabaga k a ! Below sea level u o a Tchimoumounene Tchintaborak z !! Agadez Disclaimer: The designations employed and the ’A l presentation of material on this map do not e Ingall d imply the expression of any opinion whatsoever é e l on the part of the Secretariat of the United l a Nations concerning the legal status of any V country, territory, city or area or of its authorities, Ménaka or concerning the delimitation of its frontiers or ! Tchin Tabaraden N I G E R boundaries. Map data sources: CGIAR, United ! DIFFA Nations Cartographic Section, ESRI, FAO, zar A Government of Niger, Natural Earth. Aderbissinat ! Abalak ! TAHOUA ! Termit-Kaoboul N'gourty ! o s s Takanamat o ! Bani Bangou! C H A D B l Tahoua o ! ZINDER l Ayorou l ! Tamaske Tânout ! a ! D ! Bankila!ré TILLABÉRI Sanam !Bagaroua Belbeji Keita ! ! Sabon Rafi Mehanna Illéla ! ! ! Dakoro ! !Ouallam !Filingué Bouza ! Djiambala Bakin-birji N'guigmi ! ! ! Damagaram Taker Mao Téra! Madawa ! Dargol Fandou ! Bonkoukou ! ! ! Tillabéri Galmi Dankori Bo!uti ! Mayaki