9782706230936.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

M Y P R E S Q U I

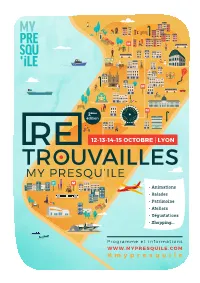

2ème SOFITEL édition 12-13-14-15 OCTOBRE | LYON • Animations • Balades • Patrimoine • Ateliers • Dégustations • Shopping... Programme et informations WWW.MYPRESQUILE.COM #mypresquile AU PROGRAMME ! 2ème édition 12-13-14-15 OCTOBRE | LYON Du 12 au 15 octobre 2017, vivez au rythme des ambiances de la Presqu’île et laissez- vous emporter dans les nombreuses activités, balades, visites, dégustations... Près de 20 animations festives et ludiques Pour la deuxième édition de [Re]Trouvailles My Presqu’île, toutes les dans les passages, places et rues du centre- richesses et la diversité de la Presqu’île s’offrent à nouveau aux Lyonnais, ville de Lyon raviront petits et grands. Grand-Lyonnais et aux touristes. Chaque jour, des instants privilégiés et gratuits Commerçants, artisans, créateurs, lieux culturels, musée, galeries, ateliers, sont proposés dans les boutiques, commerces entreprises de services, associations de commerçants, conseils de quartier, et lieux partenaires, pour vivre une expérience Ville, Métropole et chambres consulaires : tous ceux qui font battre le cœur unique en toute convivialité : créations, de la Presqu’île se mobilisent pour des festivités uniques. Le programme dégustations, démonstrations, rencontres… de l’évènement est à l’image de la Presqu’île : ses femmes et ses hommes Et aussi, divers lots et goodies à gagner en aux multiples savoir-faire, son patrimoine exceptionnel, son histoire, sa prenant une photo avec le «Cyclomaton» gastronomie, son shopping incontournable ! [Re]Trouvailles My Presqu’île ou en participant aux différentes animations. My Presqu’île est la structure du développement du centre- Plus d’infos sur ville de Lyon, rassemblant 220 adhérents commerçants, WWW.MYPRESQUILE.COM artisans et entreprises, aux côtés de la Ville, la Métropole, la et Mypresquile CCI et la CMA du Rhône. -

La Protection Juridique Du Passage Dans Les Traboules Et Les Cours a Lyon

UNIVERSITE JEAN MOULIN - LYON III INSTITUT DE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 18, rue Chevreul 69007 Lyon LA PROTECTION JURIDIQUE DU PASSAGE DANS LES TRABOULES ET LES COURS A LYON SEGOLENE COGNAT Mémoire de D.E.A. de Droit de l’environnement Sous la direction de M. Philippe BILLET Septembre 1999 REMERCIEMENTS A mon directeur de mémoire, M. Philippe BILLET, pour ses nombreux conseils. A la Direction de l’Aménagement urbain de la ville de Lyon et à Nicolas BORY, pour sa disponibilité et toutes ses précieuses informations. A l’association « Renaissance du Vieux Lyon » et à Annick Lioud, pour son abondante documentation. A Valérie Marion, historienne d’art, pour son aide généreuse et ses photographies. A Franck Collet, architecte. A la Commission Patrimoine et Lien Social du quartier du Crêt-de-Roch à Saint- Étienne pour leurs documents. A ma famille et à Jean-Michel pour leur aide et leur patience. 2 SOMMAIRE INTRODUCTION Restauration d’un circuit de traboules sur les Pentes de la Croix-Rousse Titre I. LA CONSERVATION DU LIEU DE PASSAGE Chapitre 1. La protection réglementaire des lieux de passage Section I. La reconnaissance du caractère historique et architectural des passages §1. La protection par la législation sur les monuments historiques §2. La protection par la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager Section II. L'intégration des passages dans les documents d'urbanisme §1. La prise en compte par le plan d'occupation des sols §2. La protection par le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon Chapitre 2. -

OT Lyon UNESCO 22

bd des Canuts rue Ph. Roussy rue Ph. u rue Chazière a vers le mur peint re “le Mur des Canuts” rue d’Austerlitz Jardin e montée Vieux Lyon h rue Justin Godard public c rue o Jacquard Soierie Vivante Rater Sélection de façades, cours et traboules rue de Lassalle BDE"La Ceriseraie" C R as 11 rue Lebrun i rue d’Austerlitz Quartier Saint-Georges rt 11 Église Saint-Georges fe rue n 22 6 rue Saint-Georges : cour e Victor Fort place de la 33 7 rue Saint-Georges : façade et cour rueD Grataloup rue Perrod Croix-Rousse 44 10 et 12 rue Saint-Georges : cour et traboule e rue Célu u Tapis rue Lebrun 65 32 rue du Doyenné : cour r Cab avenue P 76 avenue du Doyenné : statue de Laurent Mourguet place rue d’Isly Gros Caillou rue Villeneuve rue Duviard 87 impasse Turquet rue C.J. Tabareau Croix-Rousse Fort rue É Millaud place des 98 2 montée du Gourguillon : couloir et cour, le matin m rue St-Laurent 9 rue Chazière place É Bonnet o 10 place de la Trinité rue Vaucanson rue Bély 55 n 10 Tabareau Mairie montée Bonnafous 11 5 rue Jean Carriès : Vierge contemporaine Millaud boulevard de la Croix-Rousse t place du IVe é 11 ru rue St-Fr. d’Assise cours d’Herbouville rue Ste-Clotilde 9e e 12 7 quai Fulchiron : Maison mauresque de Blanchon (architecte Bossan) e rue Raymond Bellevue rue 1312 place Benoît Crêpu : parking (610 places) d Croix-Rousse Delorme rue rue S Roussy rue Jean- rue Calliet rue Audran montée e rue Ozanam 13 t 14 rue Armand Caillat : point de vue 3 - 3 Coquillat S S 14 rue Bony Marché de la e de 15 place Brauregard - montée des Epies : point de vue boulevard de la Croix-Rousse é 62 r b rue Grognard i Vauzelles Quartier Saint-jean n rue a imp. -

Arrêté De Piétonisation De La Presqu'île De Lyon Pour Le 20 Et 21 Novembre

I T RÉPUBLIQTIE FRANÇAISE GRANDLYON Ëqiiôii la métropole Police de la circulation Police du stationnement Extrait du registre des arrêtés du Président Extrait du registre des arrêtés du Maire Arrêté Temporaire : M 2019 C 13445 Objet : Projet d'expérimentation relatif à la piétonisation de la presqu'île de Lyon Réglementation de la circulation et du stationnement. Le Président de la Métropole de Lyon Le Maire de la commune de Lyon Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment . L'article L.3642-21 5', . Les articles L.2213-1,L.2213-21"),L.2213-32"),L.2213-4 alinéa 1'',L.2213-5,L.2213-6-1 relatifs aux pouvoirs de police de la circulation du Président de la Métropole de Lyon, . Les articles L.2213-22'),L.2213-23'),L.2213-3,L.2213-3-1 etL.2213-6 relatifs aux pouvoirs de police du stationnement du Maire de Lyon, Vu le Code de la route, Vu le Code de la voirie routière, Vu la loi n" 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de I'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, Vu I'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (llSR) du22 octobre 1963 modifiée, Vu le Plan des Déplacements urbains de I'agglomération lyonnaise approuvé en 1997 et révisé en 2017, Vu I'arrêté n" 2017-Q7-20-R-0570 du Président de la Métropole de Lyon en date du 20 juillet 2Q17 portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation, à Monsieur Pierre ABADIE, Vice-président délégué à la voirie hors grands ouvrages et grandes infrastructures, Vu l'arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement, à M. -

Annexe N°1 À L'arrêté Municipal N°2018RP34281

Annexe n°1 à l’arrêté municipal n°2018RP34281 : Liste des voies réglementées sur le Territoire de la Ville de Lyon Répartition par Zone Tarifaire ARRDT : Arrondissement Nom : Nom de la voie réglementée Zone PRESTO : Zone définie aux articles 10 et 11 de l’arrêté municipal n°2018RP34281 Zone TEMPO : Zone définie aux articles 12 et 13 de l’arrêté municipal n°2018RP34281 nc : non concerné par la réglementation complet : voie intégralement réglementée dans la zone indiquée ARRDT NOM ZONE PRESTO ZONE TEMPO dans sa partie située à l'est de la Rue LYON 1 Boulevard de la Croix-Rousse nc des Chartreux (1er) LYON 1 Grande Rue des Feuillants nc complet LYON 1 Impasse Beauregard nc nc LYON 1 Impasse Charbonnière nc nc LYON 1 Impasse de la Pêcherie nc nc LYON 1 Impasse de la Platière nc nc LYON 1 Impasse de la Verrerie nc nc LYON 1 Impasse de la Vieille nc complet LYON 1 Impasse de Vauzelles nc nc LYON 1 Impasse des Capucins nc nc LYON 1 Impasse des Pierres Plantées nc nc LYON 1 Impasse du Bon Pasteur nc nc LYON 1 Impasse Fernand Rey nc nc LYON 1 Impasse Gonin nc nc LYON 1 Impasse Saint Polycarpe nc nc LYON 1 Impasse Sergent Blandan nc nc Page - 1 - sur 37 LYON 1 Impasse Tavernier nc nc LYON 1 Jardin de la Grande Côte nc nc LYON 1 Montée Bonafous nc Complet LYON 1 Montée Coquillat nc nc LYON 1 Montée de la Butte nc nc LYON 1 Montée de la Grande Côte nc nc LYON 1 Montée de l'Amphithéâtre nc nc LYON 1 Montée de Vauzelles nc nc LYON 1 Montée des Carmélites nc nc dans sa partie située à l'Ouest de la Rue LYON 1 Montée du Boulevard nc Lebrun (4ème) -

Parcours Traboules

Soierie Vivante R U E H É N O N MUR PEINT DES CANUTS RUE DE CUIRE BOULEVARD DES CANUTS G R A N D E R U Maison des Canuts E D E L RUE DENFERT ROCHEREAU A C R O I X R O U S S E PLACE DE LA CROIXROUSSE PLACE DU GROS PLACE CAILLOU DES TAPIS A R D DE LA CROIX-ROUSSE BOU L EV RUE DE CR I MÉE RUE VAUCANSON CROIXROUSSE M O N T É E D E S PASTEUR T R U E D U B O N R O I D E RUE DE S CHARTR E UX CARMELITES E D R U 1 parcours RUE IMBERT COLOMÈS 2 E S A U D I E N N A B L E S C L ALSACE LORRAINE RUE PIERRE DUPONT R U E D E S T traboules e n R U E R O YA L E RUE RUE O R NA NO AMPHITHÉÂTRE DES TROIS GAULES ô RUE DE FLESSELLES 3 RUE BURDEAU h Croix-RousseFRESQUE VÉGÉTALE R 4 CROIX PAQUET e RUE RENÉ LEYNAUD 7 Entrée/Sortie L RUE DE L’ANNONCIADE 5 6 PLACE SATHONAY RRUE U E D DES E S CAPUCINS COURS GÉNÉRAL GIRAUD 1. 9 place Colbert / 29 rue Imbert Colomès,SERGENT BLANDAN la Cour des Voraces RUE Pont Morand 2. 20 rue Imbert Colomès / 55 rue des tables R U E D E L A TERREAUX MARTINIÈRE HÔTEL LES SUBSISTANCES Claudiennes DE VILLE QU AI 3. 36 rue de Burdeau FRESQUE DES SA LYONNAIS I N T -V I CÉLÈBRES OPÉRA N C E N T 4. -

Annuaire Des Associations.Pdf

1er arrondissement de Lyon ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 2018-2019 er Mairie du 1er 2, place Sathonay 04 72 98 54 04 www.mairie1.lyon.fr Nom Domaine Adresse de Ville Site internet association d'activité l’activité ou email A deux près de chez vous paniers paysans en circuit 105 avenue Jean Jaurès Oullins adeuxpresdechezvous.fr court A Thou bout d'chant salle de concert 2, rue de Thou Lyon 1 athouboutdchant.com Les clés de la lune Académie de ballet danse 9, petite rue Lyon 1 academie-ballet.fr Nini Theilade des Feuillants Académie Tian Long arts martiaux et 2, rue Royale Lyon 1 [email protected] traditionnels chinois ADAME musique et danse Mairie du 1er Lyon 1 musiquedanse-lyon.com 2, place Sathonay ADD Académy Lyon art du déplacement - Gymnase Genety Lyon 1 [email protected] parkour 2, rue Leroudier Aikido du Rhône arts martiaux 18 rue du Bon Pasteur Lyon 1 institut-aikido.org Al Coda chant 21, rue René Leynaud Lyon 1 al-coda.com ALIS insertion sociale - accueil 2, petite rue des Lyon 1 [email protected] de jour Feuillants ALS lutte contre le sida 16, rue Pizay Lyon 1 sidaweb.com/als Alter Conso paniers agricoles locaux 61 avenue de bruyères Décines alter-conso.org et solidaires Alternatiba Rhône transition citoyenne 126, montée Grande Lyon 1 alternatiba.eu/rhone Côte Amely accès au droit et 7, rue Saint Polycarpe Lyon 1 amely.org médiation Amitiés France Hongrie culture en lien avec la 7, rue de la Poudrière Lyon 1 francehongrie.fr Rhône-Alpes Hongrie Amoureux au Ban Public aide aux couple binatio- C/O Cimade 33, rue Lyon -

Style Cafés, Bars, Restaurants & Clubs Maison

COUR STYLE M CAFÉS, BARS, RESTAURANTS & CLUBS O N DES VORACES T ”L’appétit vient en mangeant, la soif s’en va en buvant.” Capitale mondiale de la gastronomie, Lyon est la ville de France qui propose le plus de restaurants par habitant ! Dégustez, festoyez, “La MODE se démode, le style jamais.” Suivez nos créateurs de É E tendances, découvrez leurs ateliers-boutiques, ou osez la mode passez un bon moment : nos établissements vous ouvrent leurs portes et terrasses… Flattez vos papilles ! D E vintage… Libérez votre image ! L RUE NEYRET A RUE IMBERT COLOMÈS 01 SAPNÀ 07 SUR LE BOUT DE LA LANGUE 20 MAS AMOR POR FAVOR 33 SOFFFA 41 BLUES AND CO G 01 CHEZ LES FILLES 13 SOPHIE GUYOT R Cuisine d’inspiration asiatique, Pause gourmande, glaces artisanales. Cocktails & tapas du Monde. Slow café convivial, coworking & Art. Bar, ambiance festive. A N bistrot convivial. 3 Place Sathonay Cuisine métissée. Privatisation. 2 Petite rue des Feuillants Création de vêtements & accessoires Atelier d’art en soierie, D R YALE 7 Rue de la Martinière Tél 04.26.64.72.97 10 Rue Burdeau 17 Rue Sainte-Catherine Tél 06.62.48.95.19 E UE POUTEAU en pièces uniques. mode & accessoires. Tél 09.81.77.27.25 surleboutdelalangue.lyon Tél 04.72.07.95.07 Tél 04.27.82.93.67 blues&co69 C AUDIENNES 46 ABLES CL T-SÉBAIST EN @ @ 21 bis Rue Sergent Blandan 8 Rue Saint Polycarpe 07 Ô RUE DES T T www.sapna.fr www.masamorporfavor-lyon.com www.sofffa.com UE RO Tél 06.33.63.62.96 Tél 07.62.73.99.68 E chezlesfilles_lyon R @ www.sophieguyot.com JARDIN 03 M CROIX O 22 21 N DES PLANTES 12 05 T 08 DAM’S PUB & GARDEN 42 SABAÏ SABAÏ S É PAQUET E 08 02 TIPICO 21 IBIZA RUE BURDEAU MONTÉE SAIN Pub Hollandais, Food & soirées festives. -

Annuaire Des Asso Cia

ANNUAIRE DES ASSO CIA 0 N2 TIO2019-20 S www.mairie1.lyon.fr BB Club SPORT 16, rue Paul Chenavard bbclublyon.fr Académie de ballet Nini Theilade Danse 9, petite rue des Feuillants academie-ballet.fr Boxing club Croix-Rousse Danse Espace de boxe Généty - 1, rue Perfetti boxingclubcroixrousse.com Académie Tian Long Boxe 2, rue Royale [email protected] Cap’all Arts martiaux et traditionnels chinois 5, impasse Flesselles [email protected] ADD Académy Lyon Hip hop, capoeira,bodyart, zumba, renforcement Gymnase Généty - 2, rue Leroudier musculaire [email protected] Art du déplacement - parkour CCA - Cercle des Chefs d’Atelier 26, rue de Crimée Aïkido du Rhône cca-lyon.fr 18, rue du Bon Pasteur Billard institut-aikido.org Arts martiaux CDO Lyon - Jogo do saber APSC 16, rue Sergent Blandan 35, cours Général Giraud [email protected] assopsc.fr Capoeira Multisports Chuan Tong International ARIL 4, rue Vaucanson 16, rue Paul Chenavard taichi-kungfu.fr - tai-chi-lyon.fr [email protected] Tai chi chuan, Qi gong, Kung-fu (adultes et enfants) Sport, culture et loisirs pour seniors Centre Social Quartier Vitalité Arpiond vagabond 7, rue Saint-Polycarpe 7, rue Major Martin centresocialquartiervitalité.i-citoyen.com arpionvagabond.asso.fr Activités socio-éducatives Randonnée pédestre Association sportive Boule des Centres sociaux de la Croix-Rousse 6 bis, rue Pouteau Grognards cs-croixrousse.org/wp 1, montée du Boulevard Activités socio-culturelles [email protected] Pétanque Création et compagnie Au jardin de soi Les Studios d’Academia -

Mise En Page 2

Le dossier Prévenir l’homophobie à l’école n°044 Culture Le festival Vues d’en Face à Grenoble Lyon / Saint- Étienne / Grenoble _Avril _2010 Le guide de la vie gay et lesbienne P 0 2_ hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_hétéroclite_ Sommaire édito «S i DeS PARteNAiReS (De PAcS ) veuleNt eNtRePReNDRe uNe DéMARcHe D'ADoPtioN , ilS PeuveNt RecouRiR Àl'iNStitutioN littérature / Page 8 _Société_ À l'occasion de la sortie de son dernier Du MARiAGe , ce qui PRouveRAit leuR DéSiR De FoNDeR uNe roman autobiographique City Boy , Actu / Page 3 véRitABle FAMille DANS l'iNtéRêt De l'eNFANt ». rencontre avec un auteur majeur de la Bernadette Dupont, sénatrice UMP À l'heure où la HALDE change de littérature gay mondiale : Edmund White direction, plusieurs associations e mois-ci, la grande pluriparental, pour présen- ment patrimoniale qui reste s’inquiètent Musiques actuelles / Page 10 gagnante du concours ter un dossier de demande étranger à la destination fami - Une soirée éclectique au Fil, à de « je fais semblant d’adoption au Conseil général. liale spécifique qui est celle Dossier / Pages 4 et 5 C Saint-Étienne, avec Boogers, les Naive de ne pas comprendre les Est-ce le modèle que l’on du mariage ». Mais qu’est-ce La polémique récente autour du film New Beaters et les Dandy Freaks questions » est… Bernadette prône : la dissimulation, -

OT Lyon UNESCO 18

bd des Canuts rue Ph. Roussy rue Ph. u rue Chazière a vers le mur peint rue d’Austerlitz Jardin re “le Mur des Canuts” Vieux Lyon e montée public h rue Justin Godard c Cab rue Soierie Vivante Rater Sélection de façades, cours et traboules "La Ceriseraie" o Jacquard BDEC rue de Lassalle R 11 rue Lebrun rue d’Austerlitz Quartier Saint-Georges t i r as 11 Église Saint-Georges fe rue n 22 6 rue Saint-Georges : cour e Victor Fort place de la 33 7 rue Saint-Georges : façade et cour D rue Perrod 44 10 et 12 rue Saint-Georges : cour et traboule rue Grataloup Croix-Rousse 5 e Tapis rue Célu 6 32 rue du Doyenné : cour ru 6 P rue Lebrun 7 avenue du Doyenné : statue de Laurent Mourguet place rue d’Isly Gros Caillou 7 rue Villeneuve 8 impasse Turquet rue Duviard 98 2 montée du Gourguillon : couloir et cour, le matin rue C.J. Tabareau Croix-Rousse Fort rue É Millaud place des m 109 place de la Trinité rue Taxis St-Laurent rue Chazière place É Bonnet o 1110 5 rue Jean Carriès : Vierge contemporaine rue Vaucanson rue Bély 55 n Tabareau Mairie montée Bonnafous 1211 7 quai Fulchiron : Maison mauresque de Blanchon (architecte Bossan) Millaud t place du IVe boulevard de la Croix-Rousse é ru rue St-Fr. d’Assise cours d’Herbouville rue Ste-Clotilde 9e e 1312 place Benoît Crêpu : parking (610 places) e rue Raymond Bellevue rue 13 d Croix-Rousse Delorme S 14 rue Armand Caillat : point de vue rue Roussy rue Jean- rue Calliet rue Audran montée e rue Ozanam 14 t 15 place Brauregard - montée des Epies : point de vue 3 - Coquillat 3 S S rue Bony Marché de la e de Quartier Saint-jean boulevard de la Croix-Rousse é 62 r b rue Grognard i Vauzelles 15 a 15 Horloge astronomique n rue imp. -

Ecole 2017 Arrond Libellé De La Voie Adresse COLLEGE OU COLLEGE

LYON OU OU COLLEGE Ecole 2017 arrond Libellé de la voie adresse COLLEGE COLLEGE Secteur Secteur commun AVEYRON APPLICATION LYON 1ER BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE76 au 186 pair LA TOURETTE VICTOR HUGO LYON 1ER BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE2 au 58 pair LA TOURETTE ROBERT DOISNEAU LYON 1ER COURS GENERAL GIRAUD 2 au 16 pair LA TOURETTE VICTOR HUGO LYON 1ER COURS GENERAL GIRAUD 1 au 49 impair LA TOURETTE MICHEL SERVET LYON 1ER GRANDE RUE DES FEUILLANTS1 au 5 impair AMPERE MICHEL SERVET LYON 1ER GRANDE RUE DES FEUILLANTS2 au 8 pair AMPERE AVEYRON APPLICATION LYON 1ER IMPASSE BEAUREGARD 1 au 9999 impair LA TOURETTE AVEYRON APPLICATION LYON 1ER IMPASSE BEAUREGARD 0 au 9998 pair LA TOURETTE VICTOR HUGO LYON 1ER IMPASSE DE FOND 1 au 9999 impair LA TOURETTE VICTOR HUGO LYON 1ER IMPASSE DE FOND 0 au 9998 pair LA TOURETTE ROBERT DOISNEAU LYON 1ER IMPASSE DE LA VIEILLE 1 au 9999 impair LA TOURETTE ROBERT DOISNEAU LYON 1ER IMPASSE DE LA VIEILLE 0 au 9998 pair LA TOURETTE AVEYRON APPLICATION LYON 1ER IMPASSE DE VAUZELLES 1 au 9999 impair LA TOURETTE AVEYRON APPLICATION LYON 1ER IMPASSE DE VAUZELLES 0 au 9998 pair LA TOURETTE ROBERT DOISNEAU LYON 1ER IMPASSE DES CARMELITES 1 au 7 impair LA TOURETTE VICTOR HUGO LYON 1ER IMPASSE DES CHARTREUX 1 au 9999 impair LA TOURETTE VICTOR HUGO LYON 1ER IMPASSE DES CHARTREUX 0 au 9998 pair LA TOURETTE AVEYRON APPLICATION LYON 1ER IMPASSE DU BON PASTEUR 1 au 9999 impair LA TOURETTE AVEYRON APPLICATION LYON 1ER IMPASSE DU BON PASTEUR 0 au 9998 pair LA TOURETTE ROBERT DOISNEAU LYON 1ER IMPASSE FERNAND REY 1 au 9999 impair